Содержание

- 2. УЧЕНИЕ ПРО ИНФЕКЦИЮ 1. Инфекционный процесс и инфекционная болезнь 2. Характерные особенности инфекционных болезней 3. Формы

- 3. ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС Проникновение микроба в организм → развитие комплекса физиологических (адаптационных) и патологических реакций, направленных на

- 4. ИНФИЦИРУЮЩАЯ ДОЗА При попадании в организм незначительного числа патогенов их эффективно элиминируют защитные факторы организма. Для

- 5. ДИНАМИКА ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Стадии развитии инфекционного процесса: проникновение инфекционного агента; его адаптация к условиям внутренней среды

- 6. ЦИРКУЛЯЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В КРОВОТОКЕ Микроорганизмы, циркулируя в кровотоке временно, проникают в кровь при чрезмерных физических нагрузках

- 7. СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ Важная особенность бактериемий – микроорганизмы циркулируют в кровотоке, но не размножаются

- 8. ОКОНЧАНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ответ на проникновение микроорганизма и/или его токсинов в организме происходит формирование защитных

- 9. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ Специфичность (конкретный возбудитель, но гнойно-воспалительные процессы вызываются различными микробами, и один возбудитель

- 10. КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 1. Инкубационный период (от лат. incubatio, лежать, спать где-либо) – определённый для

- 11. КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 3. Период развития болезни: проявляются черты индивидуальности болезни либо общие для многих

- 12. КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 4. Реконвалесценция (от лат. rе-, повторность действия, + convalescentia, выздоровление) – период

- 13. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 1. Экзо- и эндогенные инфекции Экзогенные инфекции развиваются в результате проникновения в организм

- 14. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 3. Моноинфекции и смешанные инфекции (миксты). Моноинфекции – заболевания, вызванные одним видом микроорганизмов.

- 15. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 4. Суперинфекции, реинфекции, рецидивы. Суперинфекции или вторичные инфекции возникают на фоне уже имеющегося

- 16. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 5. Манифестные заболевания: Типичная инфекция. После попадания в организм инфекционный агент размножается и

- 17. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 6. Медленные инфекции характеризуются медленной динамикой (многие месяцы, года). Возбудитель (обычно вирус) проникает

- 18. ФОРМЫ БЕССИМПТОМНЫХ ИНФЕКЦИЙ Абортивная инфекция (от лат. aborto, не вынашивать) – одна из наиболее распространённых форм,

- 19. ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 8. Микробоносительство. Как следствие латентной инфекции или после перенесённого заболевания возбудитель «задерживается» в

- 20. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА Эпидемиология изучает условия возникновения инфекционных болезней и механизмы передачи их возбудителей, а также

- 21. ТИПЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ Антропонозы – (от греч. anthropos, человек, + nosos, болезнь) инфекции, при которых источник

- 22. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ Это способы перемещения инфекционного агента из зараженного организма в восприимчивый организм. Для этого

- 23. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В соответствии с механизмами передачи возбудителя принята классификация инфекционных болезней (по Л.В. Громашёвскому):

- 24. ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ Факторы передачи – элементы внешней среды, обеспечивающие передачу возбудителей инфекционных болезней: вода, различные

- 25. ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА Интенсивность эпидемического процесса обусловливают: свойства и распространённость возбудителя, характер иммунной «прослойки» в популяции,

- 26. УРОВНИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ Спорадическая заболеваемость (от греч. sporadikos, рассеянный) – обычный уровень заболеваемости конкретной инфекцией в отдельном

- 27. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ В соответствии с распространённостью выделяют повсеместные (убиквитарные) и эндемичные инфекции, выявляемые на определённых, небольших

- 28. ЭНДЕМИИ Эндемичные возбудители вызывают эндемии (от греч. еn-, в, + -demos, народ), которые указывают на заболеваемость

- 29. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ Учение о природной очаговости инфекционных болезней – паразитолог Е.Н. Павловский. Природно-очаговые инфекции – особая

- 30. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ Эндемичные зоонозы, ареал которых связан с ареалом животных – хозяев и переносчиков (клещевой энцефалит).

- 31. ИММУНИТЕТ (лат. immunitas — освобождение, избавление от чего-либо) Это способность организма защищать свою целостность и биологическую

- 32. ВИДЫ ИММУНИТЕТА Противомикробный иммунитет: Врожденный (видовой), обусловленный неспецифическими защитными механизмами (барьерная роль кожи, выделение секретов, лизоцима

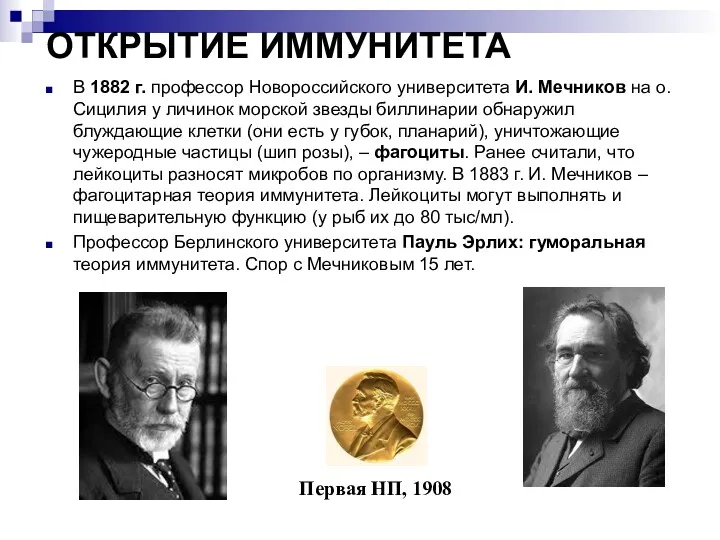

- 33. ОТКРЫТИЕ ИММУНИТЕТА В 1882 г. профессор Новороссийского университета И. Мечников на о.Сицилия у личинок морской звезды

- 34. ПРИРОДА ИММУНИТЕТА Фагоцитарный иммунитет. Фагоцитарной активностью обладают микро- и макрофаги. Микрофаги (гранулоциты: эозинофилы, базофилы, нейтрофилы) –

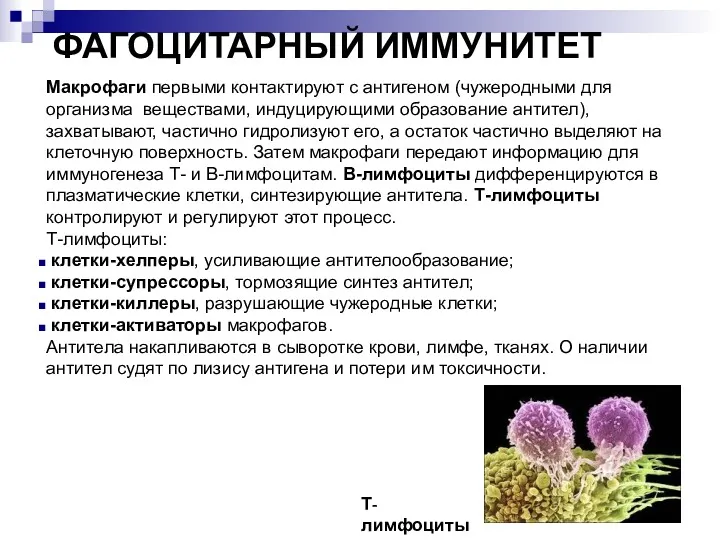

- 35. ФАГОЦИТАРНЫЙ ИММУНИТЕТ Макрофаги первыми контактируют с антигеном (чужеродными для организма веществами, индуцирующими образование антител), захватывают, частично

- 37. Скачать презентацию

Эпидемиялық процестің аймақ және уақыт бойынша көрінуінің қазіргі кездегі сипаттамасы

Эпидемиялық процестің аймақ және уақыт бойынша көрінуінің қазіргі кездегі сипаттамасы Балалардың церебралдық салдану

Балалардың церебралдық салдану Недоношенные новорожденные

Недоношенные новорожденные Факторы патогенности бактерий

Факторы патогенности бактерий Методика коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у женщин 30-45 лет средствами фитнеса

Методика коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у женщин 30-45 лет средствами фитнеса Хронический гнойный средний отит

Хронический гнойный средний отит Паращитовидная железа

Паращитовидная железа Disseminated Intravascular Coagulation

Disseminated Intravascular Coagulation Лекция по питанию

Лекция по питанию Канцерогенные влияния

Канцерогенные влияния Вся правда о туберкулёзе

Вся правда о туберкулёзе Filling’s material: permanent & temporary

Filling’s material: permanent & temporary Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации Расстройства кровообращения и лимфообращения

Расстройства кровообращения и лимфообращения Галактоземия

Галактоземия История болезни. ИСТ эритремия

История болезни. ИСТ эритремия Нәрестелердегі іріңді қабыну ауруы

Нәрестелердегі іріңді қабыну ауруы Лечебная физическая культура

Лечебная физическая культура Тромбоз центральной вены сетчатки глаза. Окклюзия центральной артерии сетчатки

Тромбоз центральной вены сетчатки глаза. Окклюзия центральной артерии сетчатки История развития сестринского дела

История развития сестринского дела Білково-енергетична недостатність у дітей

Білково-енергетична недостатність у дітей Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции

Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции Медико-социальные аспекты демографии

Медико-социальные аспекты демографии Нейроциркуляторная дистония

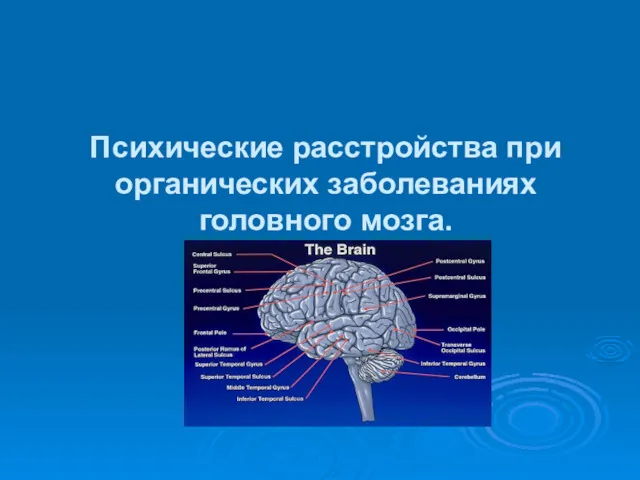

Нейроциркуляторная дистония Психические расстройства при органических заболеваниях головного мозга

Психические расстройства при органических заболеваниях головного мозга Тактика ведения больного с лихорадкой неясного генеза

Тактика ведения больного с лихорадкой неясного генеза Гемоконтактні інфекції

Гемоконтактні інфекції Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность