Содержание

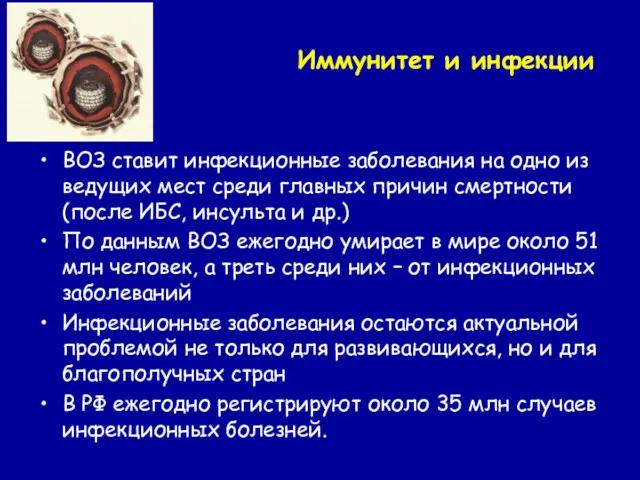

- 2. Иммунитет и инфекции ВОЗ ставит инфекционные заболевания на одно из ведущих мест среди главных причин смертности

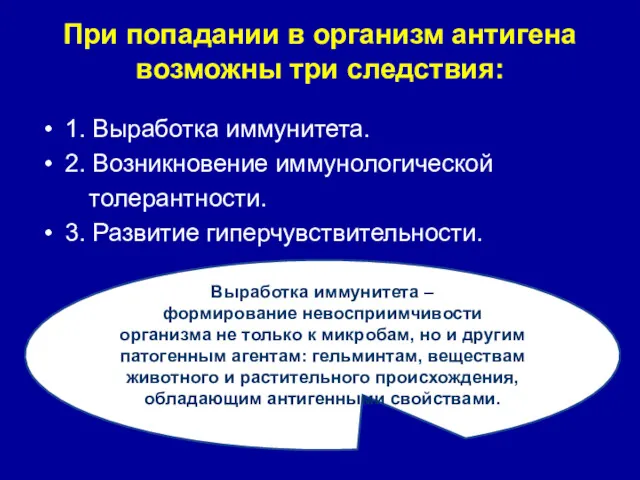

- 3. При попадании в организм антигена возможны три следствия: 1. Выработка иммунитета. 2. Возникновение иммунологической толерантности. 3.

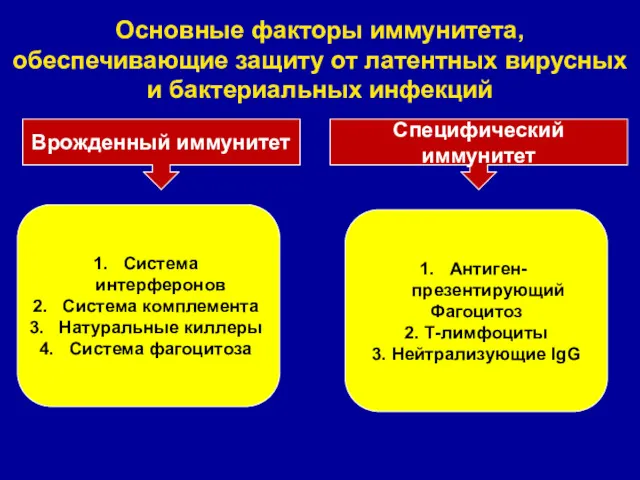

- 4. Основные факторы иммунитета, обеспечивающие защиту от латентных вирусных и бактериальных инфекций Врожденный иммунитет Специфический иммунитет Система

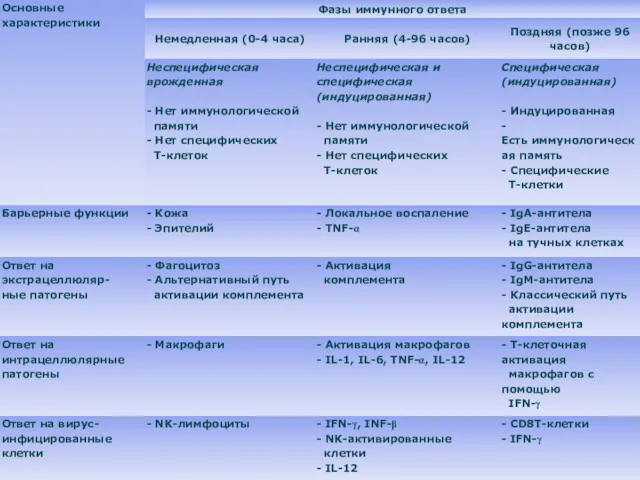

- 8. Фазы иммунного ответа в первые 0-4 часа после попадания возбудителя активируются механизмы врожденного иммунитета. Инфекционные агенты

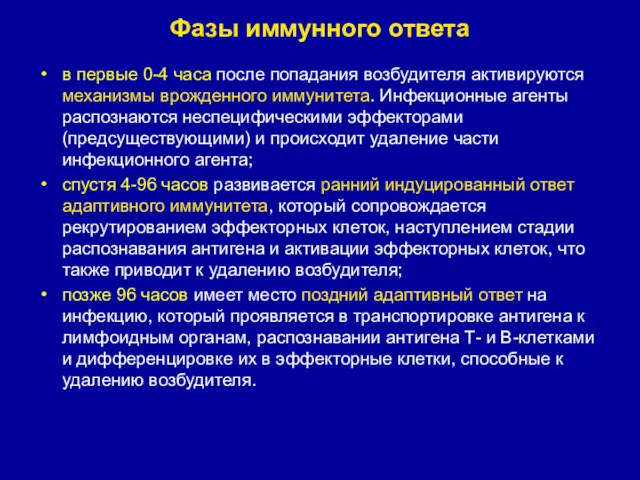

- 9. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

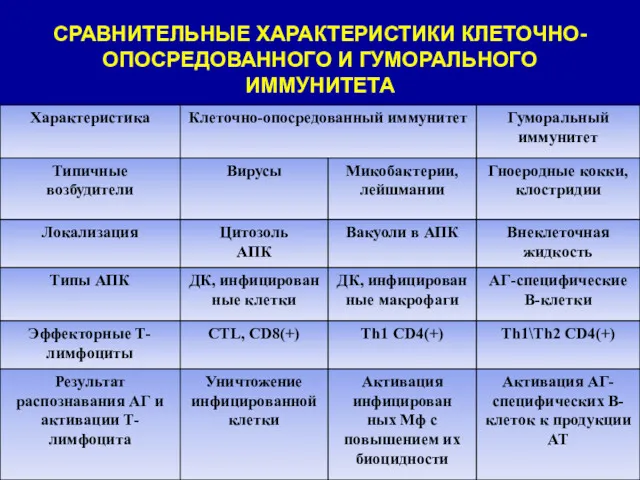

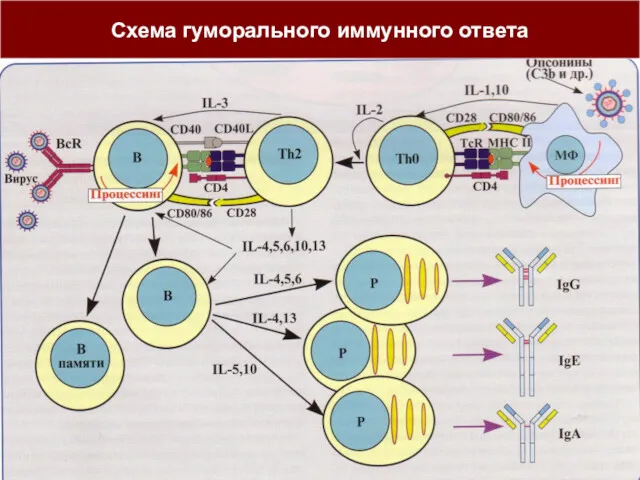

- 10. ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ Активация В-лимфоцитов (В2 CD5-) и их дифференцировка в антителообразующие (АОК) плазматические клетки: Иммуноглобулиновый

- 11. Схема гуморального иммунного ответа

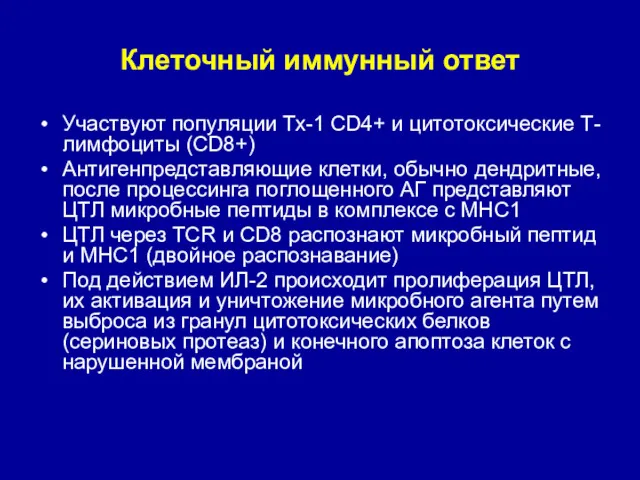

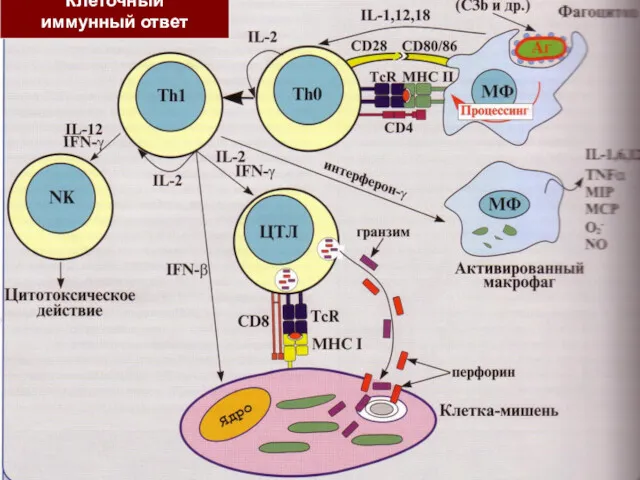

- 12. Клеточный иммунный ответ Участвуют популяции Тх-1 CD4+ и цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+) Антигенпредставляющие клетки, обычно дендритные, после

- 13. Клеточный иммунный ответ

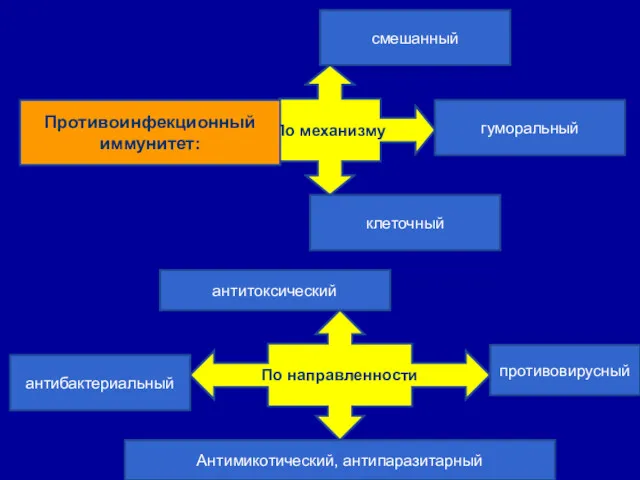

- 14. По механизму По направленности гуморальный клеточный смешанный Противоинфекционный иммунитет: антитоксический антибактериальный противовирусный Антимикотический, антипаразитарный

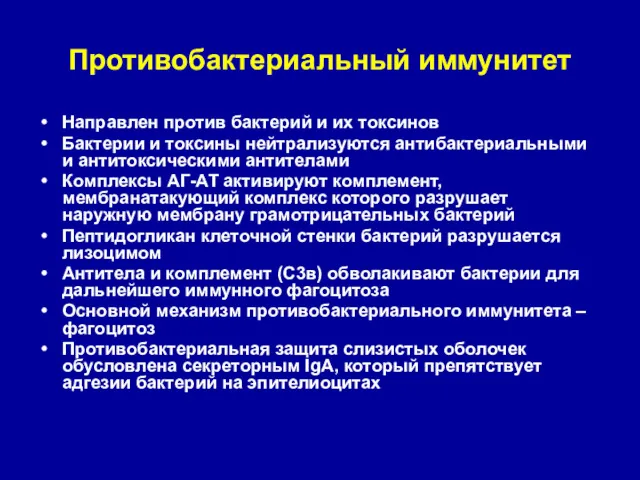

- 15. Противобактериальный иммунитет Направлен против бактерий и их токсинов Бактерии и токсины нейтрализуются антибактериальными и антитоксическими антителами

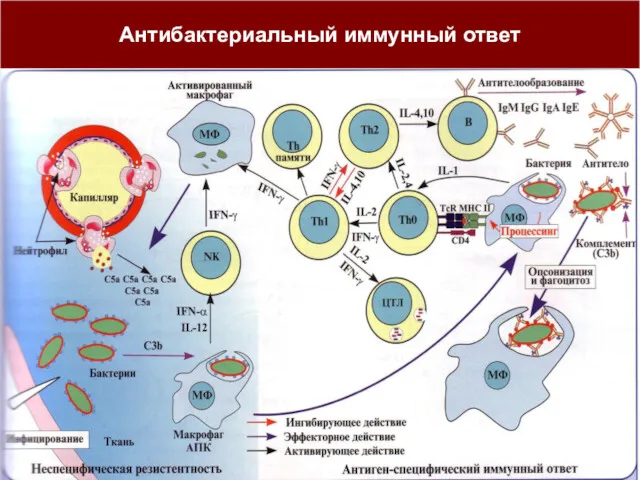

- 16. Антибактериальный иммунный ответ

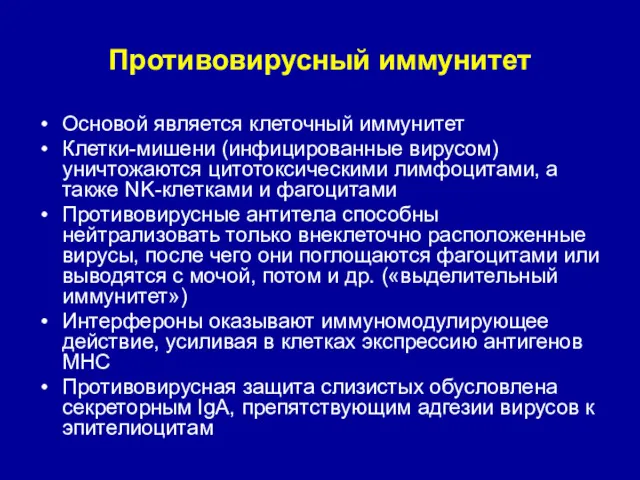

- 17. Противовирусный иммунитет Основой является клеточный иммунитет Клетки-мишени (инфицированные вирусом) уничтожаются цитотоксическими лимфоцитами, а также NK-клетками и

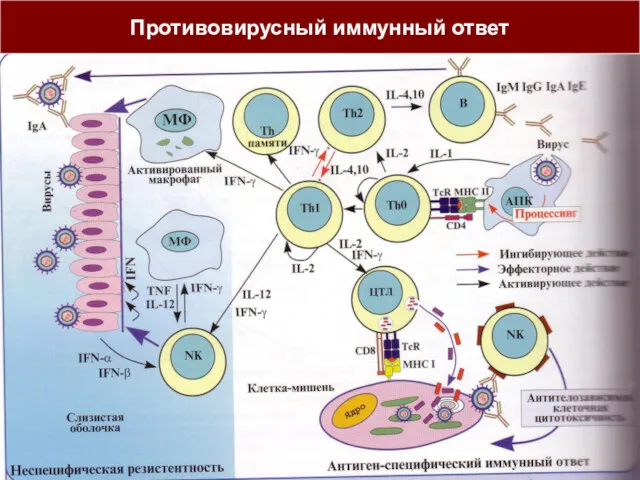

- 18. Противовирусный иммунный ответ

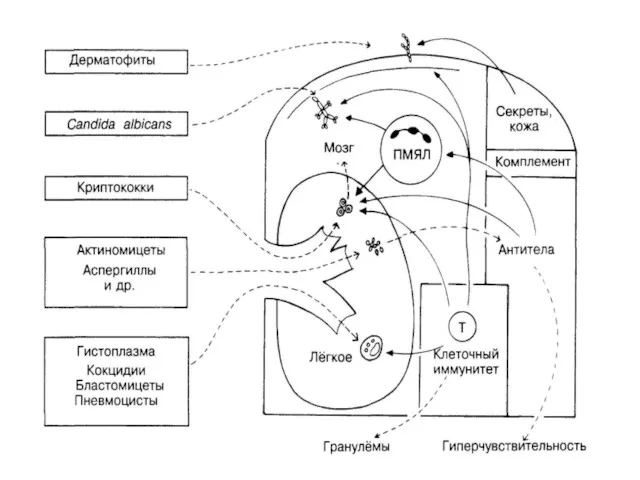

- 19. Противогрибковый иммунитет Антитела (IgМ, IgG) при микозах выявляются в низких титрах Основой противогрибкового иммунитета является клеточный

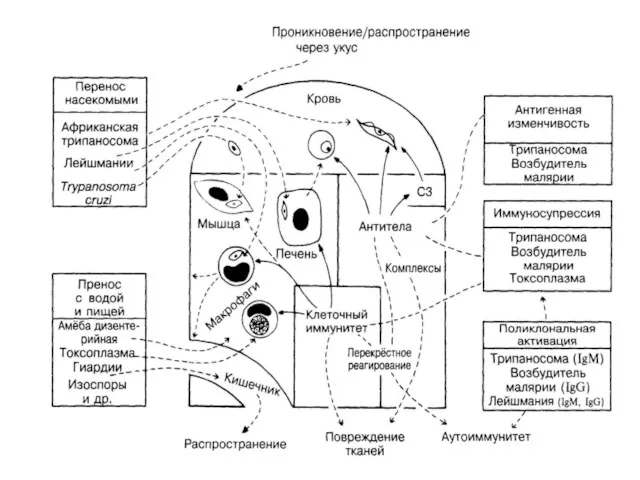

- 22. Противопротозойный иммунитет Антитела (IgМ, IgG) против простейших действуют на внеклеточные формы паразитов. Часто иммунитет является стадиоспецифическим

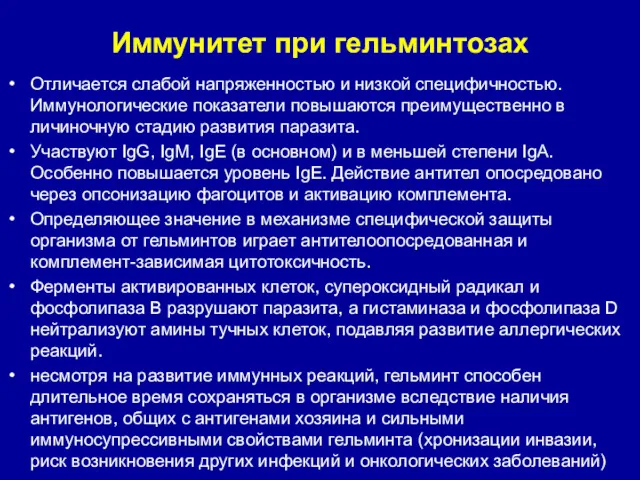

- 24. Иммунитет при гельминтозах Отличается слабой напряженностью и низкой специфичностью. Иммунологические показатели повышаются преимущественно в личиночную стадию

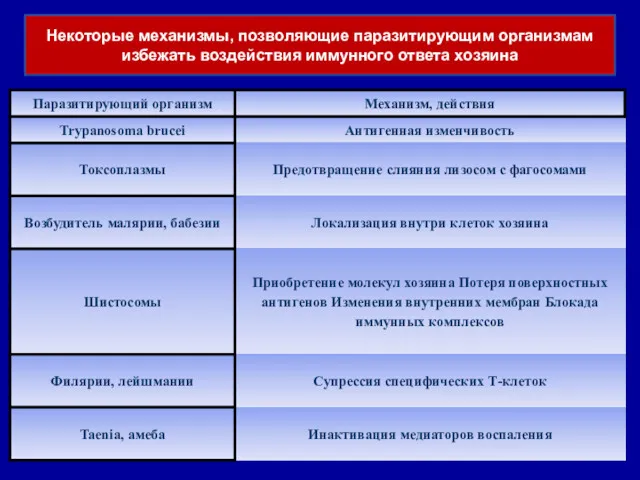

- 25. Некоторые механизмы, позволяющие паразитирующим организмам избежать воздействия иммунного ответа хозяина

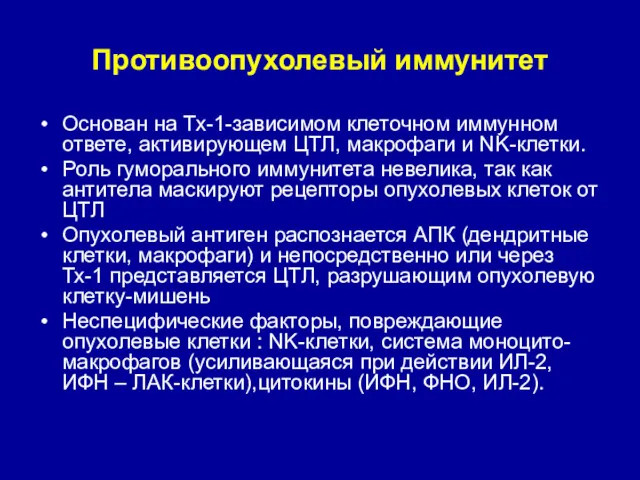

- 26. Противоопухолевый иммунитет Основан на Тх-1-зависимом клеточном иммунном ответе, активирующем ЦТЛ, макрофаги и NK-клетки. Роль гуморального иммунитета

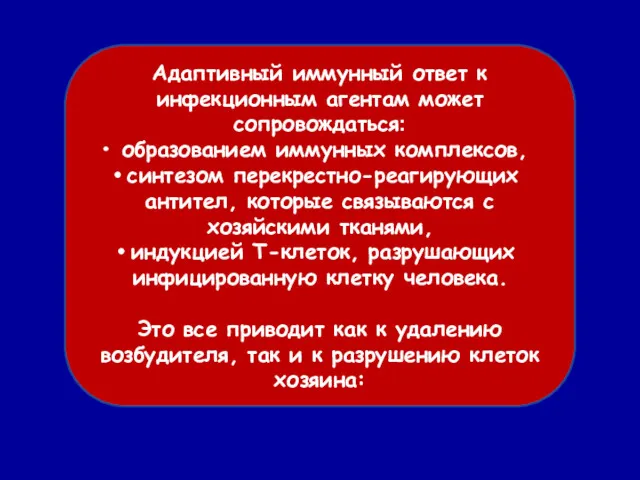

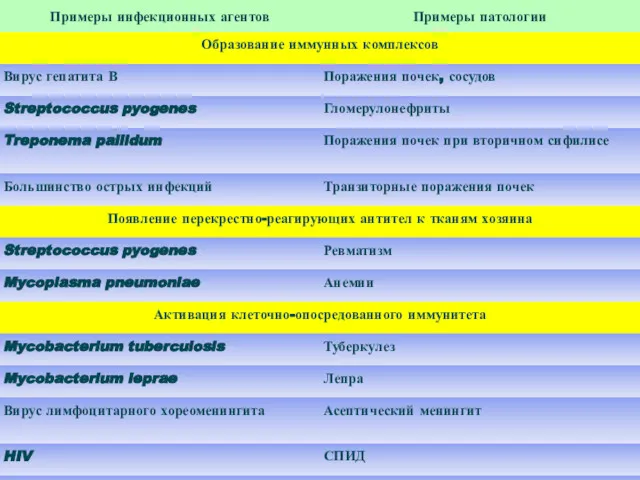

- 27. Адаптивный иммунный ответ к инфекционным агентам может сопровождаться: образованием иммунных комплексов, синтезом перекрестно-реагирующих антител, которые связываются

- 29. Особенности диагностики инфекционных заболеваний

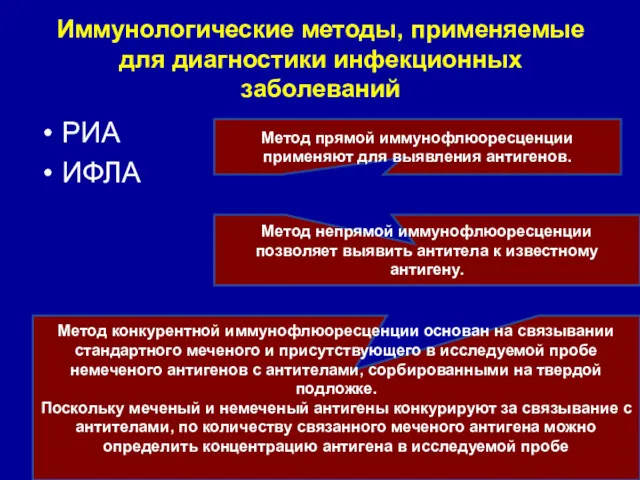

- 30. Иммунологические методы, применяемые для диагностики инфекционных заболеваний РИА ИФЛА Метод прямой иммунофлюоресценции применяют для выявления антигенов.

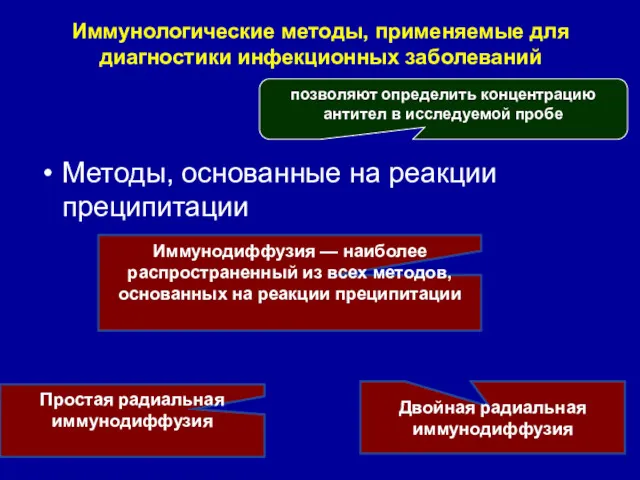

- 31. Иммунологические методы, применяемые для диагностики инфекционных заболеваний Методы, основанные на реакции преципитации Иммунодиффузия — наиболее распространенный

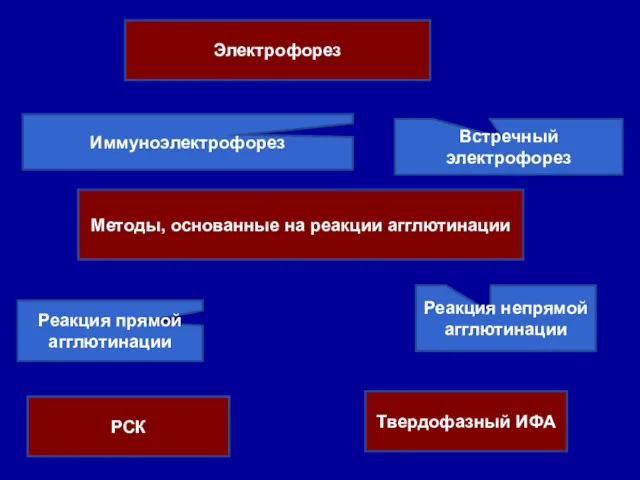

- 32. Электрофорез Иммуноэлектрофорез Встречный электрофорез Методы, основанные на реакции агглютинации Реакция прямой агглютинации Реакция непрямой агглютинации РСК

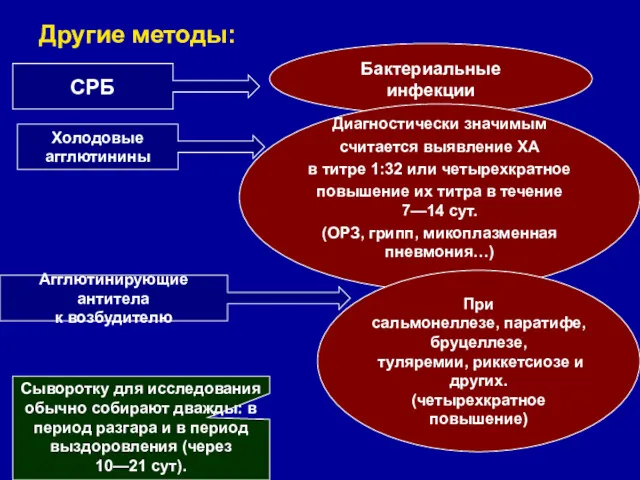

- 33. Другие методы: СРБ Бактериальные инфекции Холодовые агглютинины Диагностически значимым считается выявление ХА в титре 1:32 или

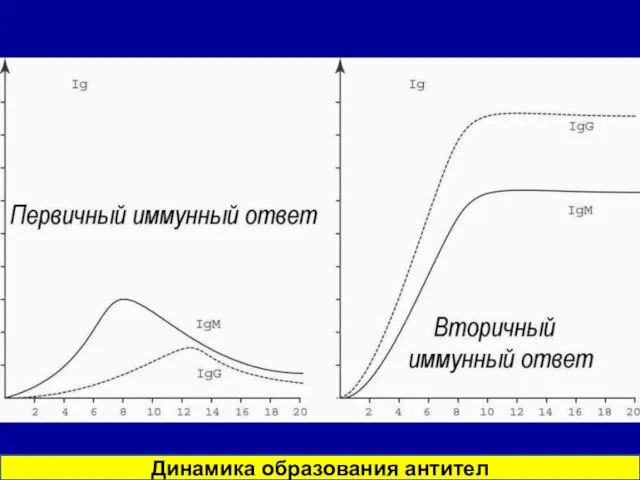

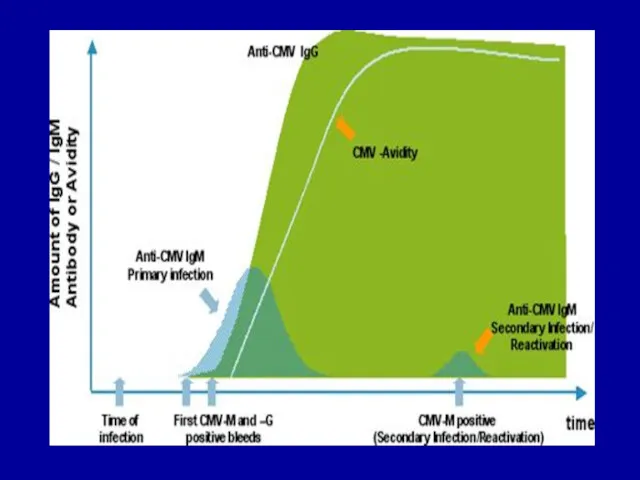

- 34. Динамика образования антител

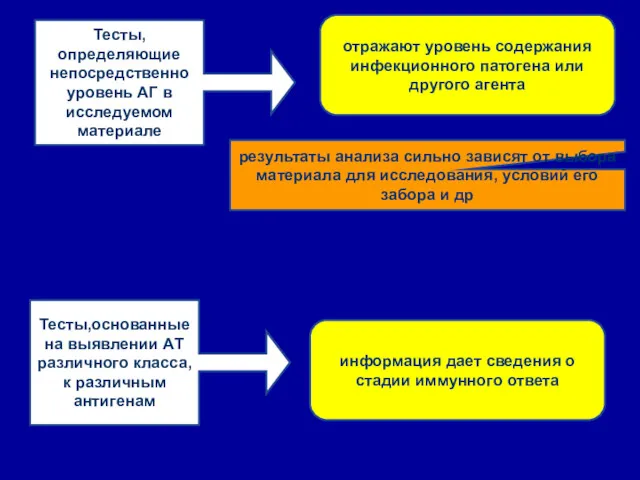

- 35. Тесты, определяющие непосредственно уровень АГ в исследуемом материале отражают уровень содержания инфекционного патогена или другого агента

- 37. Серологическое тестирование стадий инфекционного заболевания 2-3-х кратное снижение специфических IgG, IgA в процессе лечения – эффективность

- 38. Иммунодиагностика инфекций новорожденных IgM+ IgG+ Кровь новорожденного новорожденный мать IgM- IgG+ Циркулируют до 4-6 месяцев Период

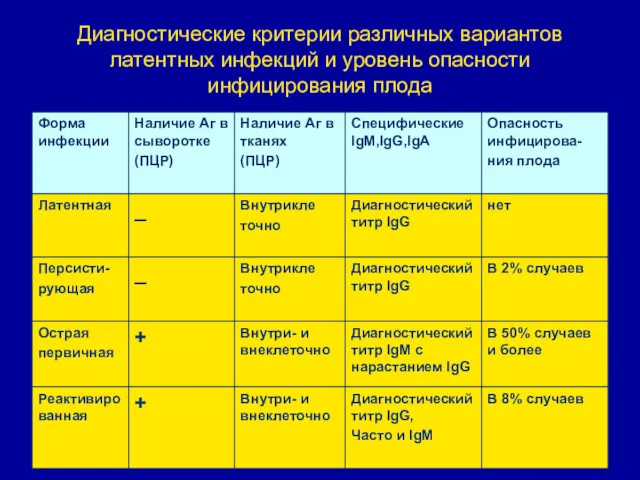

- 39. Диагностические критерии различных вариантов латентных инфекций и уровень опасности инфицирования плода

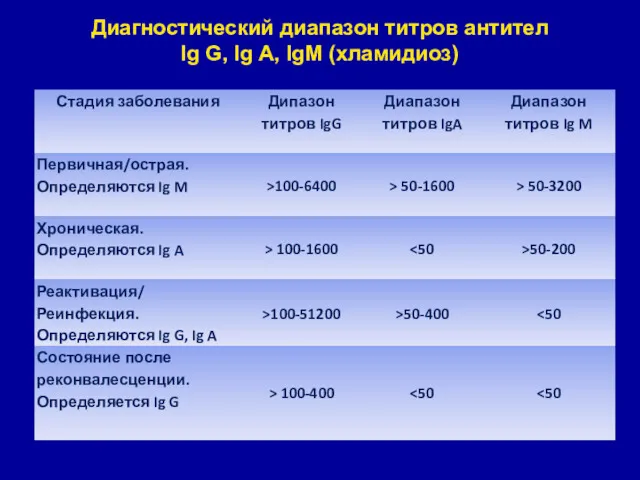

- 40. Диагностический диапазон титров антител Ig G, Ig А, IgM (хламидиоз)

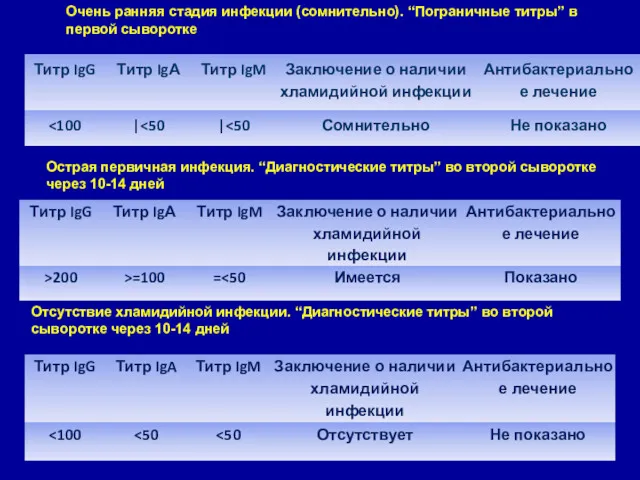

- 41. Очень ранняя стадия инфекции (сомнительно). “Пограничные титры” в первой сыворотке Острая первичная инфекция. “Диагностические титры” во

- 42. IgG-, IgM- - Пациент серонегативен, инфицирования нет - Начальная стадия первичной инфекции до появления иммунного ответа

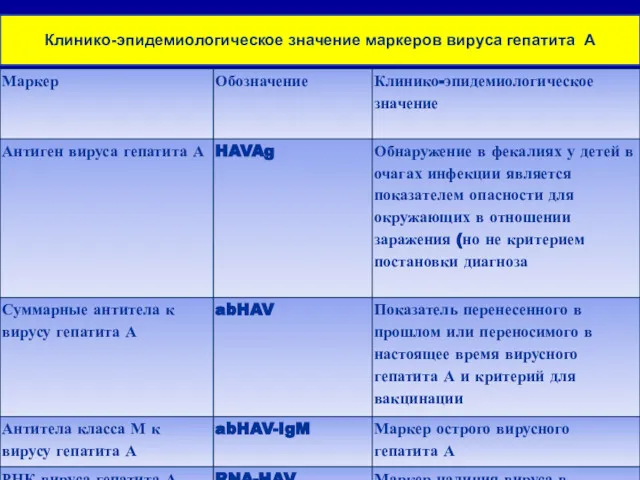

- 43. Клинико-эпидемиологическое значение маркеров вируса гепатита A

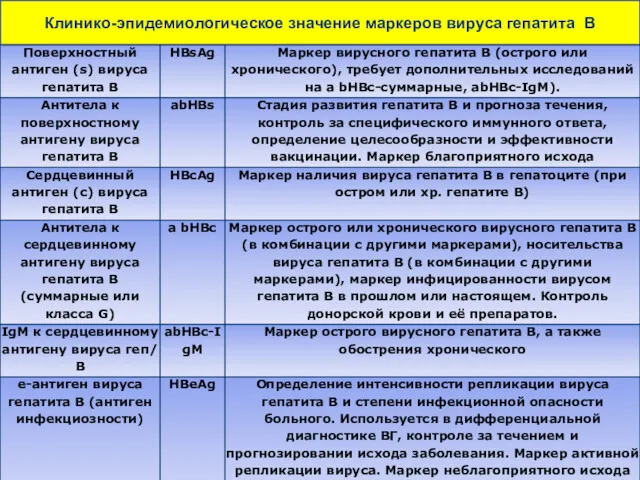

- 44. Клинико-эпидемиологическое значение маркеров вируса гепатита В

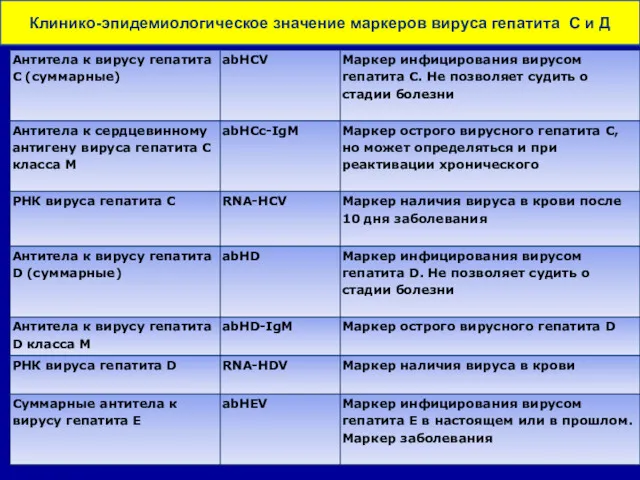

- 45. Клинико-эпидемиологическое значение маркеров вируса гепатита С и Д

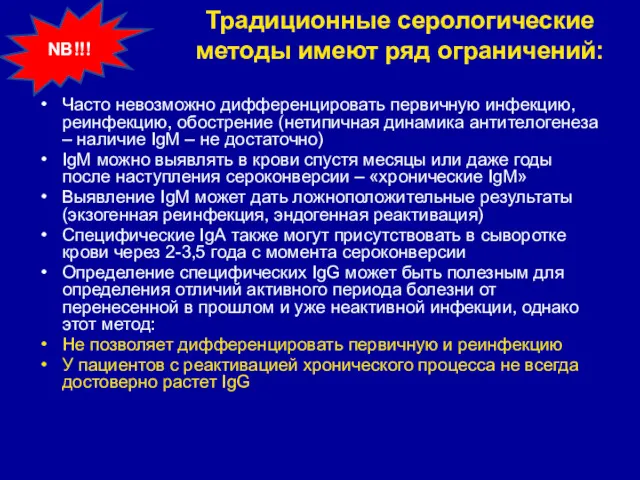

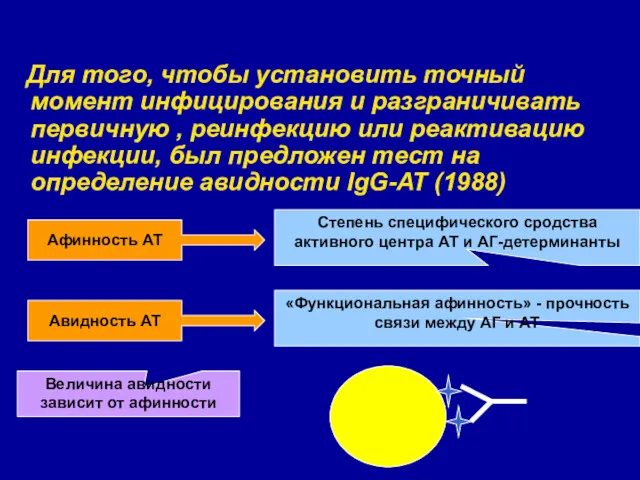

- 46. Традиционные серологические методы имеют ряд ограничений: Часто невозможно дифференцировать первичную инфекцию, реинфекцию, обострение (нетипичная динамика антителогенеза

- 47. Для того, чтобы установить точный момент инфицирования и разграничивать первичную , реинфекцию или реактивацию инфекции, был

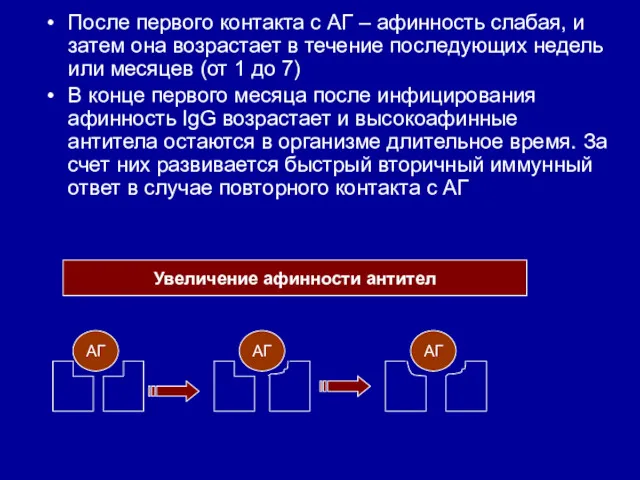

- 48. После первого контакта с АГ – афинность слабая, и затем она возрастает в течение последующих недель

- 49. Низкие дозы Аг приводят к быстрому возрастанию авидности, а высокие – к более медленному Т.о. низкоавидные

- 50. Методы оценки авидности IgG-антител Метод агглюцинации РИА РСК ИФА Электроблотинг электрофорез

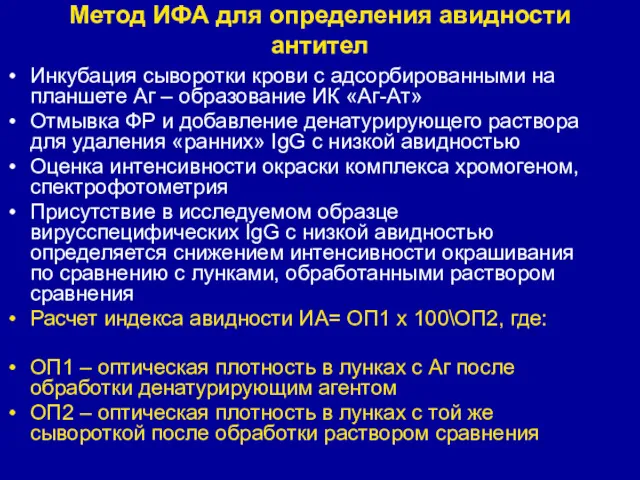

- 51. Метод ИФА для определения авидности антител Инкубация сыворотки крови с адсорбированными на планшете Аг – образование

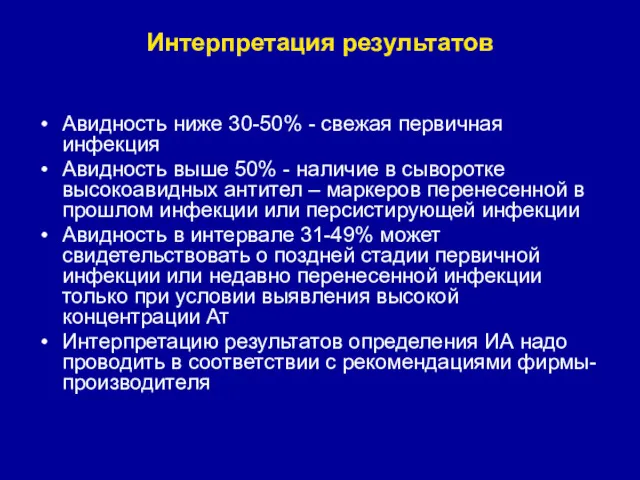

- 52. Интерпретация результатов Авидность ниже 30-50% - свежая первичная инфекция Авидность выше 50% - наличие в сыворотке

- 53. Антибиотики – незаменимые средства, спасшие миллионы жизней ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ Врожденный и адаптивный иммунитет

- 54. Иммунологический дисбаланс и формирование порочного круга при хронических воспалительных заболеваниях Иммунологический дисбаланс Хронизация соматической патологии, отягощение

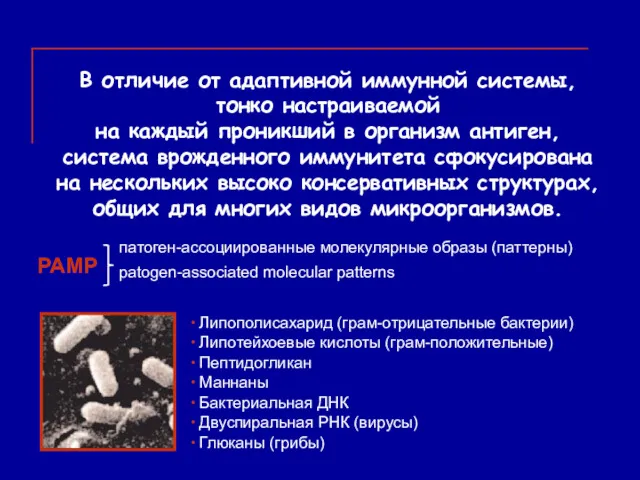

- 55. В отличие от адаптивной иммунной системы, тонко настраиваемой на каждый проникший в организм антиген, система врожденного

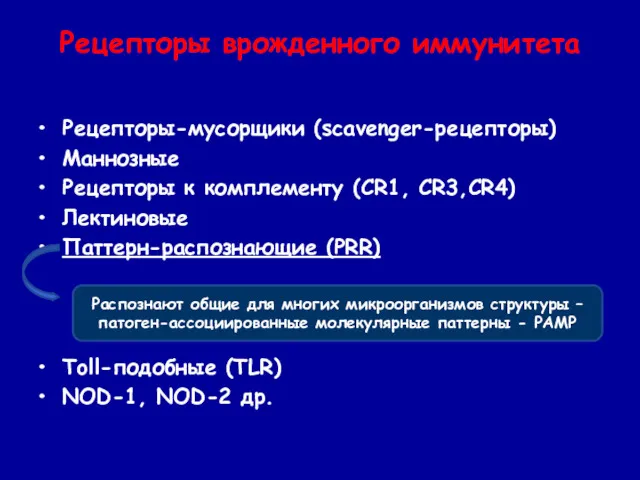

- 56. Рецепторы врожденного иммунитета Рецепторы-мусорщики (scavenger-рецепторы) Маннозные Рецепторы к комплементу (CR1, CR3,CR4) Лектиновые Паттерн-распознающие (PRR) Toll-подобные (TLR)

- 57. РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА ЧЕРЕЗ PRR РАМР enPRR Фагоцитоз и лизис Презентация антигена Адаптивный иммунный ответ РАМР sPRR

- 58. Treating Infectious Diseases in a Microbial World: Immunomodulation National Academy of Sciences, USA ISBN: 0-309-65490-4, 103

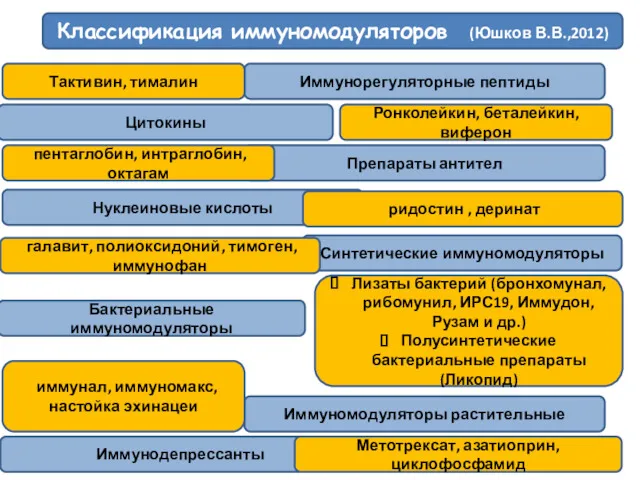

- 59. Классификация иммуномодуляторов (Юшков В.В.,2012) Иммунорегуляторные пептиды Цитокины Препараты антител Нуклеиновые кислоты Синтетические иммуномодуляторы Бактериальные иммуномодуляторы Иммуномодуляторы

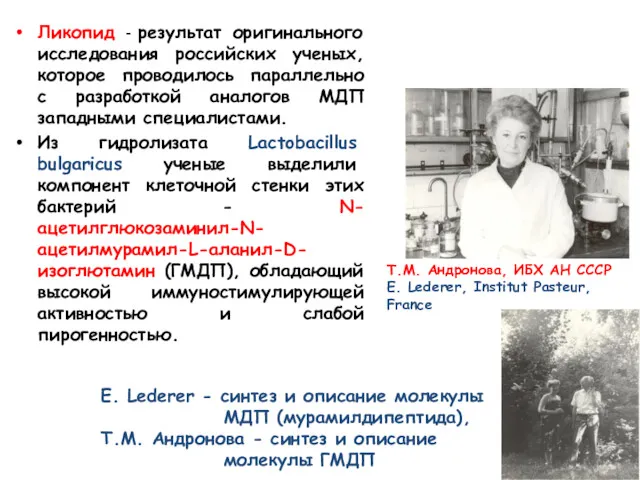

- 60. Ликопид - результат оригинального исследования российских ученых, которое проводилось параллельно с разработкой аналогов МДП западными специалистами.

- 61. Экспериментальные исследования ГМДП создали основу для разработки лекарственного препарата - ЛИКОПИД В 1995 году лекарственная форма

- 63. Скачать презентацию

Острое воспаление. Морфология экссудативного воспаления. (Занятие 7)

Острое воспаление. Морфология экссудативного воспаления. (Занятие 7) Суды коагуляциялау

Суды коагуляциялау Sepsis of newborns

Sepsis of newborns Клиническая анатомия позвоночника и спинного мозга

Клиническая анатомия позвоночника и спинного мозга Крускал – Уоллис параметрлік емес критериі

Крускал – Уоллис параметрлік емес критериі Медицинский лабораторный техник

Медицинский лабораторный техник Инсулиновая помпа

Инсулиновая помпа Местная анестезия

Местная анестезия Платные медицинские услуги

Платные медицинские услуги Асептика и антисептика в хирургии

Асептика и антисептика в хирургии Фармацевтическая опека при травматических и инфекционных повреждениях кожи

Фармацевтическая опека при травматических и инфекционных повреждениях кожи Лечебное питание хирургических больных. Питание до и после операции

Лечебное питание хирургических больных. Питание до и после операции Сопутствующие процедуры в косметическом уходе: Массаж ШВЗ (шейно-воротниковой зоны); Массаж рук

Сопутствующие процедуры в косметическом уходе: Массаж ШВЗ (шейно-воротниковой зоны); Массаж рук Николай Васильевич Склифосовский

Николай Васильевич Склифосовский Биоревитализация. Гиалуроновая кислота. Показания и противопоказания

Биоревитализация. Гиалуроновая кислота. Показания и противопоказания Menstrual cycle and it's disorders

Menstrual cycle and it's disorders Лайм-боррелиоз

Лайм-боррелиоз Сыпной тиф

Сыпной тиф Желудочно-кишечные кровотечения

Желудочно-кишечные кровотечения Применение методов статистического анализа для оценки состояния общественного здоровья и здравоохранения (тема № 1)

Применение методов статистического анализа для оценки состояния общественного здоровья и здравоохранения (тема № 1) Современные виды мониторинга

Современные виды мониторинга Методы фиксации и стабилизации съёмных протезов при полном отсутствии зубов

Методы фиксации и стабилизации съёмных протезов при полном отсутствии зубов Модельные характеристики спорта высших достижений. Лекция 2

Модельные характеристики спорта высших достижений. Лекция 2 Туберкулез внелегочной локализации

Туберкулез внелегочной локализации Специфика коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения

Специфика коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения Травматизм населения, как медико-социальная проблема

Травматизм населения, как медико-социальная проблема Анемии у детей

Анемии у детей Стоматологиялық кабинетті ұйымдастыру. Асептика және антисептика қағидалары. Деонтология және этика стоматологияда

Стоматологиялық кабинетті ұйымдастыру. Асептика және антисептика қағидалары. Деонтология және этика стоматологияда