Содержание

- 2. Распределение воды в организме. Её количественный и качественный состав Вода является важнейшим компонентом внутренней среды организма

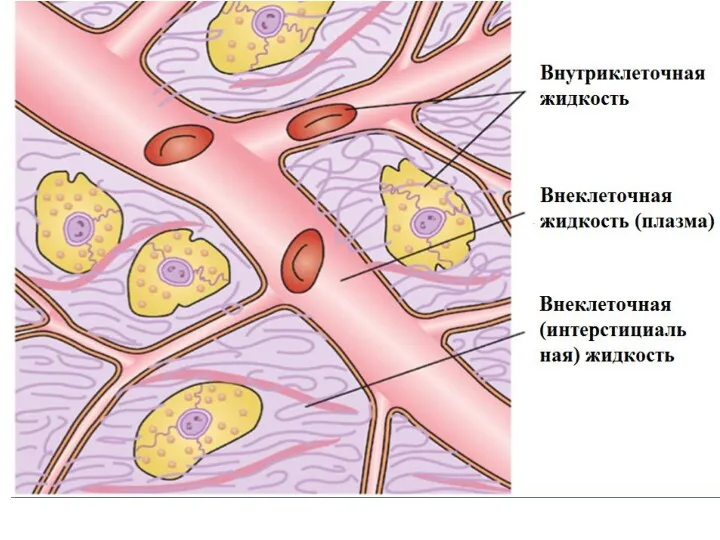

- 3. Большая часть воды (35-45 % массы тела) находится в клетке (интрацеллюлярная жидкость). Внеклеточная жидкость (экстрацеллюлярная) составляет

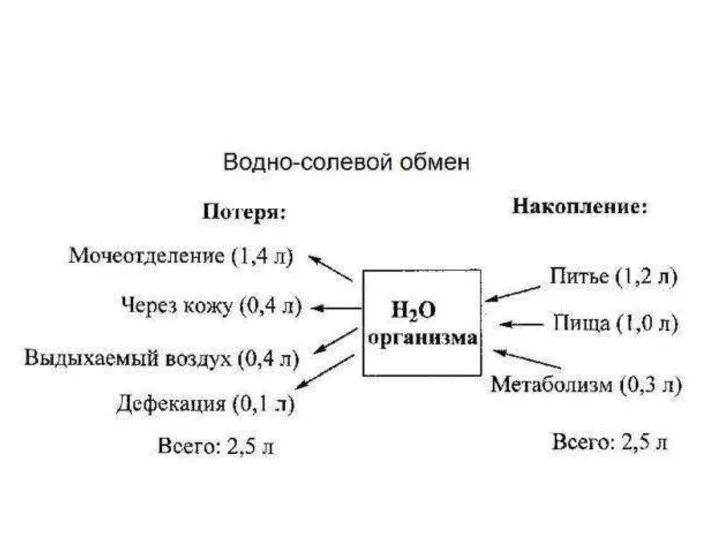

- 6. В течение суток в организм человека поступает: с питьём до 1,2 л воды с едой –

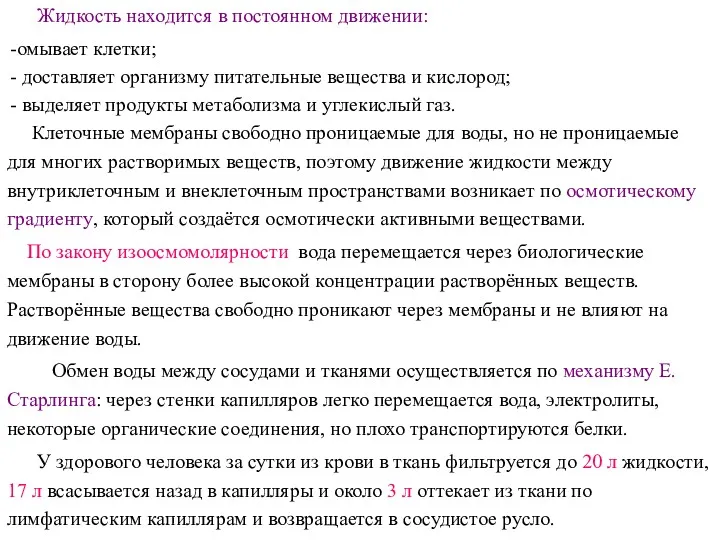

- 8. Жидкость находится в постоянном движении: омывает клетки; доставляет организму питательные вещества и кислород; выделяет продукты метаболизма

- 9. Натрий является основным катионом внеклеточной жидкости. Хлориды и бикарбонаты являют собой анионную электролитную группу внеклеточного пространства.

- 10. Водно-электролитный обмен характеризуется постоянством, которое поддерживается нервными, эндокринными механизмами, а также осмотическими и электрическими силами. Основным

- 11. Анионы клеток, поливалентны, велики и не могут свободно проникнуть через клеточную мембрану. Единым катионом, для которого

- 12. Механизмы регуляции объёма жидкости и ионного состава Постоянство объёма и осмолярности внеклеточной жидкости поддерживается регуляторными механизмами,

- 13. Основные функциональные эффекты альдостерона связанные с его влиянием на почки. Действуя на дистальные извитые канальцы нефронов,

- 14. Нарушения водно-электролитного баланса Нарушения водно-солевого обмена разделяют на Обезвоживание (дегидратация) Задержка воды в организме (гипергидратация). В

- 15. Изоосмолярная дегидратация развивается при эквивалентной потере воды и электролитов. Это наблюдается при полурии, кишечном токсикозе, острой

- 16. ОТЁКИ

- 17. Эксикоз

- 18. Гипоосмолярная дегидратация характеризуется уменьшением осмотического давления внеклеточной жидкости и наблюдается в случае преимущественной потери солей. Она

- 19. Гиперосмолярная дегидратация - состояние при потере воды, вследствие увеличения осмотического давления внеклеточной жидкости. Это наблюдается в

- 20. Защитно-компенсаторные реакции организма при обезвоживании. Функциональные эффекты симпатоадреналовой системы 1) активация ренин-ангиотензиновой системы. Действие катехоламинов на

- 21. Защитно-компенсаторные реакции при внеклеточном обезвоживании Переход жидкости с интерстициального сектора в сосуды. Уменьшение объёма циркулирующей крови

- 22. Избыточное накопление воды в организме Внеклеточная гипергидратация – это увеличение объёма жидкости во внеклеточном секторе организма.

- 23. При изоосмолярной гипергидратации осмотическое давление внеклеточной жидкости не изменяется. Гипоосмолярная гипергидратация (водное отравление) характеризуется уменьшением осмотического

- 24. Защитно-компенсаторные реакции при внеклеточной гипергидратации Внеклеточная гипергидратация сопровождается увеличениемобъём циркулирующей крови. Это ведет к механическому растяжению

- 25. Отёки Отёки – это избыточное накопление жидкости в тканях организма и серозных полостях. Различают общие и

- 26. Механизмы гидростатических отёков : увеличение объёма крови (гиперволемические отёки) увеличение венозного давления (застойные отёки) первичное нарушение

- 27. При нарушении микроциркуляции: расширение артериол и сужение венул, возникают под влиянием гуморальных факторов. Расширение артериол с

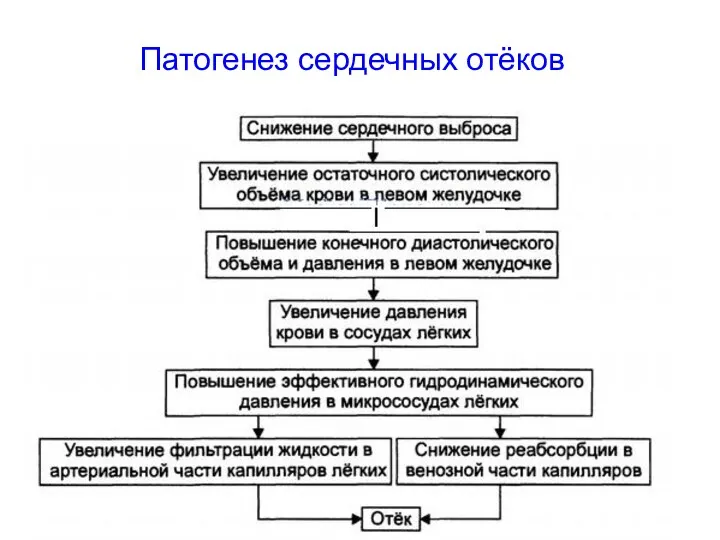

- 28. Патогенез сердечных отёков

- 29. Отёк нижних конечностей

- 30. Отёк конечностей

- 31. Отёк конечности

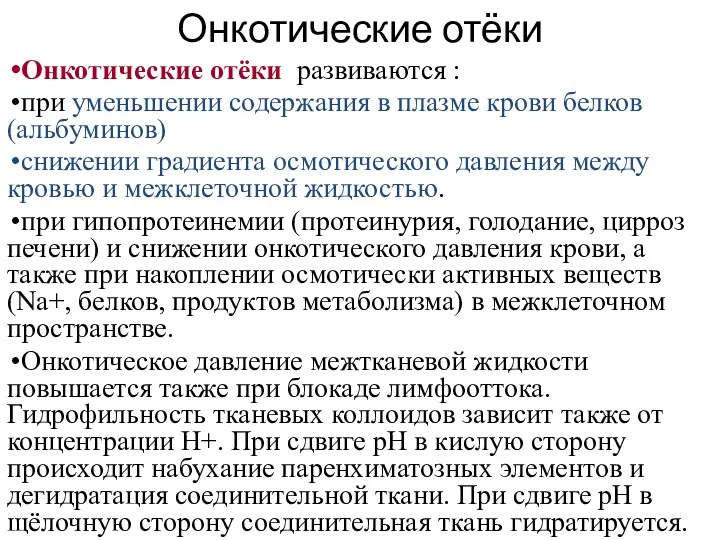

- 32. Онкотические отёки Онкотические отёки развиваются : при уменьшении содержания в плазме крови белков (альбуминов) снижении градиента

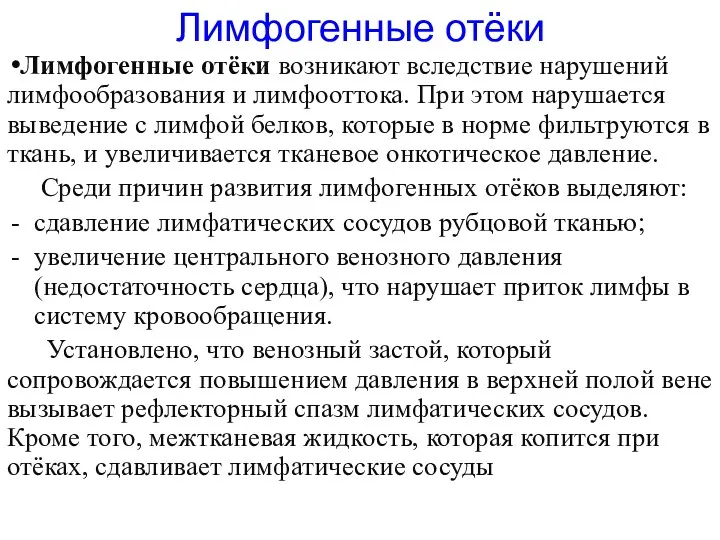

- 33. Лимфогенные отёки Лимфогенные отёки возникают вследствие нарушений лимфообразования и лимфооттока. При этом нарушается выведение с лимфой

- 34. Слоновость

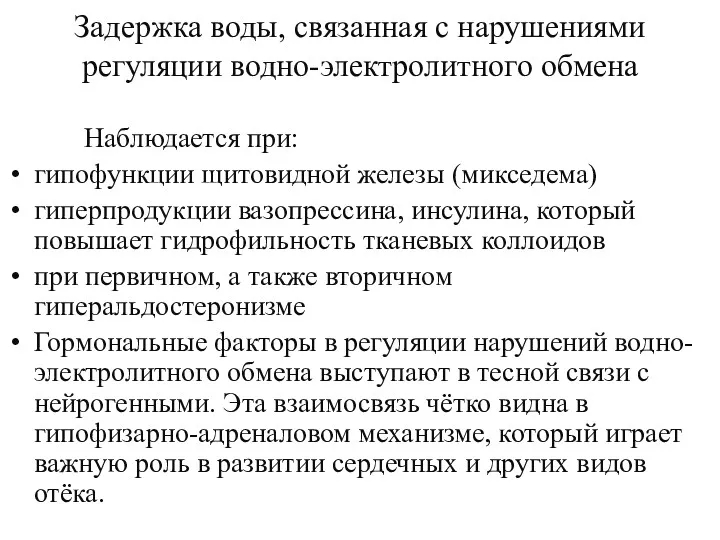

- 35. Задержка воды, связанная с нарушениями регуляции водно-электролитного обмена Наблюдается при: гипофункции щитовидной железы (микседема) гиперпродукции вазопрессина,

- 37. Скачать презентацию

ЛФК при заболеваниях пищеварения

ЛФК при заболеваниях пищеварения Гастроэзофагальды рефлюкс

Гастроэзофагальды рефлюкс Миома матки, рак тела матки, эндометриоз

Миома матки, рак тела матки, эндометриоз РОБО Центр профилактики наркомании. Беременность без алкоголя

РОБО Центр профилактики наркомании. Беременность без алкоголя Общий клинический анализ крови. Занятие 2

Общий клинический анализ крови. Занятие 2 Врождённые заболевания

Врождённые заболевания Антибиотики других химических групп. Синтетические противомикробные средства разного химического строения

Антибиотики других химических групп. Синтетические противомикробные средства разного химического строения Травматические повреждения костносуставной системы

Травматические повреждения костносуставной системы Омфалит у новорожденных. Причина, клиника, диагностика, тактика педиатра

Омфалит у новорожденных. Причина, клиника, диагностика, тактика педиатра Аборт – экстренная контрацепция или убийство?

Аборт – экстренная контрацепция или убийство? Әлеуметтік маңызы бар аурулар

Әлеуметтік маңызы бар аурулар Туберкулезге қолданылатын дәрілер

Туберкулезге қолданылатын дәрілер Оздоровление детей в условиях горного курорта Казахстана

Оздоровление детей в условиях горного курорта Казахстана Пародонтальные индексы

Пародонтальные индексы Панариций и флегмоны кисти

Панариций и флегмоны кисти Обеспечение безопасного пространства для пациента и персонала в медицинских организациях

Обеспечение безопасного пространства для пациента и персонала в медицинских организациях Курация больного с оформлением учебной истории болезни. История болезни, как научно-медицинский и юридический документ

Курация больного с оформлением учебной истории болезни. История болезни, как научно-медицинский и юридический документ Правовое регулирование деятельности аптечных организаций. Лекция к занятию № 5 по правовым основам деятельности провизора

Правовое регулирование деятельности аптечных организаций. Лекция к занятию № 5 по правовым основам деятельности провизора Методы отбора проб воздуха для контроля его загрязнения и методика измерения концентрации твердых аэрозолей (пыли) в воздухе

Методы отбора проб воздуха для контроля его загрязнения и методика измерения концентрации твердых аэрозолей (пыли) в воздухе Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь

Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь Пренатальная психология

Пренатальная психология Бруцеллез

Бруцеллез Қимылды қамтамасыз ететін нейрофизикалык үрдістер

Қимылды қамтамасыз ететін нейрофизикалык үрдістер Актуальные вопросы онкологии для хирургов

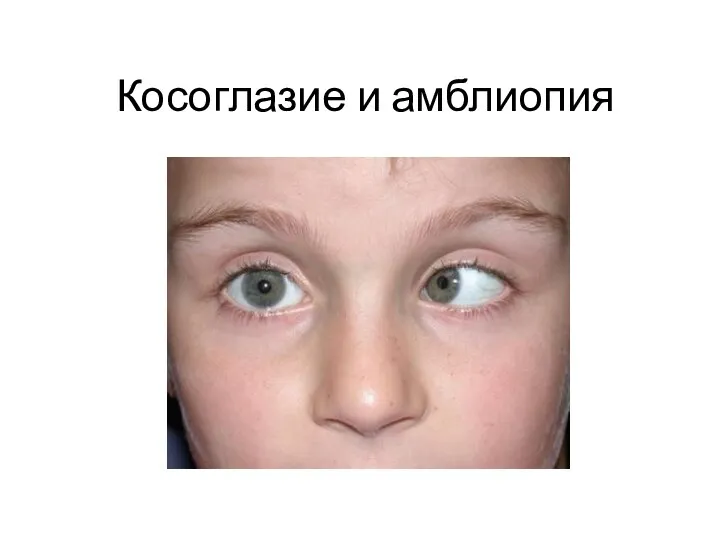

Актуальные вопросы онкологии для хирургов Косоглазие и амблиопия

Косоглазие и амблиопия Психопатии (расстройства личности)

Психопатии (расстройства личности) Фиксация съёмных ортопедических конструкций. Виды кламмеров

Фиксация съёмных ортопедических конструкций. Виды кламмеров Проведение процедуры ЭКО и перенос криоконсервированных эмбрионов

Проведение процедуры ЭКО и перенос криоконсервированных эмбрионов