Содержание

- 2. План Общие сведения об остеомиелите челюстей Классификация остеомиелита Острый одонтогенный остеомиелит Клиника Жалобы Диф диагностика Лечение

- 3. Остеомиелит (osteomielitis) — это гнойно-некротический инфекционно-аллер-гический воспалительный процесс в кости, возникающий под влиянием экзо- и эндогенных

- 4. Остеомиелиты челюстно-лицевой области у детей рационально классифицировать, учитывая: 1. Путь проникновения инфекции: а) одонтогенный; б) неодонтогенный:

- 5. Течение заболевания: а) острый; б) первично-хронический; в) хронический как следствие острого: деструктивный (рарефицирующий — рассасывание кости);

- 6. Острый одонтогенный остеомиелит Острый одонтогенный остеомиелит (osteomielitis odontogenica acuta) челюстей составляет 60-65 % всех остеомиелитов челюстно-лицевой

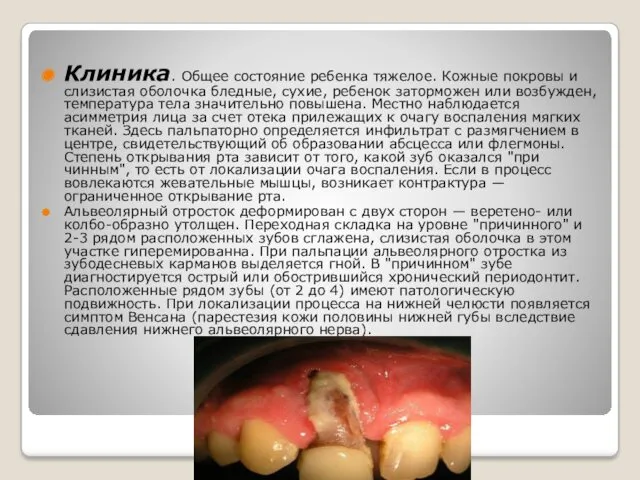

- 7. Клиника. Общее состояние ребенка тяжелое. Кожные покровы и слизистая оболочка бледные, сухие, ребенок заторможен или возбужден,

- 9. На нижней челюсти остеомиелитический процесс имеет затяжной характер, обусловленный магистральным типом кровоснабжения и плотной кортикальной пластинкой

- 10. Для установления диагноза в острый период остеомиелита рентгенологические данные неинформативны. Лабораторные исследования крови свидетельствуют об увеличении

- 11. Дифференциальная диагностика проводится с одонтогенными и нео-донтогенными абсцессами или флегмонами подглазничной, скуловой, подчелюстной области, абсцессом твердого

- 12. Лечение Лечение острого одонтогенного остеомиелита проводится только в условиях стационара. Медикаментозное лечение предусматривает введение дезинтоксикационных средств

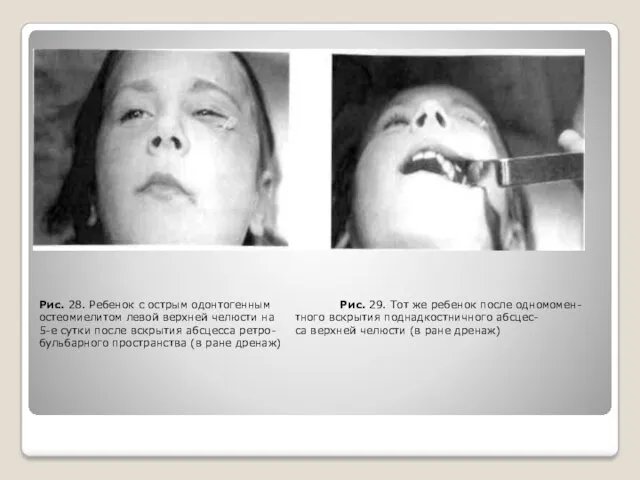

- 13. Рис. 28. Ребенок с острым одонтогенным Рис. 29. Тот же ребенок после одномомен- остеомиелитом левой верхней

- 14. Гематогенный остеомиелит Острый гематогенный остеомиелит (osteomyelitis haematogenica) составляет 7 % всех случаев остеомиелита челюстей у детей;

- 15. Жалобы родителей — на возбуждение ребенка, п.чач, отказ от пищи, плохой сон, повышение температуры тела. Клиника.

- 16. Токсическая форма имеет бурное течение — сопровождается высокой температурой тела, резкой интоксикацией организма. При обследовании выявляется

- 17. Септикопиемическая форма характеризуется стремительным развитием, резким ухудшением общего состояния ребенка. В отличие от токсической формы, местные

- 18. Если поражена нижняя челюсть (мыщелковый отросток), то через 3-4 дня от начала заболевания в подскуловой и

- 19. Рис. 30. Ребенок с гематогенным остеомиелитом правой верхней челюсти . Ребенок с гематогенным остеомиелитом левой верхней

- 20. Рентгенологическое обследование челюсти в ранний период (до 10 сут) не выявляет признаков остеомиелита. Очень редко на

- 21. Дифференциальную диагностику острого гематогенного остеомиелита следует проводить с одонтогенным остеомиелитом, саркомой Юинга, абсцессами мягких тканей, острым

- 22. Вся медикаментозная терапия в первые дни проводится исключительно внутривенно. Для этого выполняют венесекцию пли венепункцию по

- 23. Хронический одонтогенный остеомиелит Хронический одонтогенный остеомиелит (osteomyelitis odontogenica chronica) у детей обычно является следствием острого, в

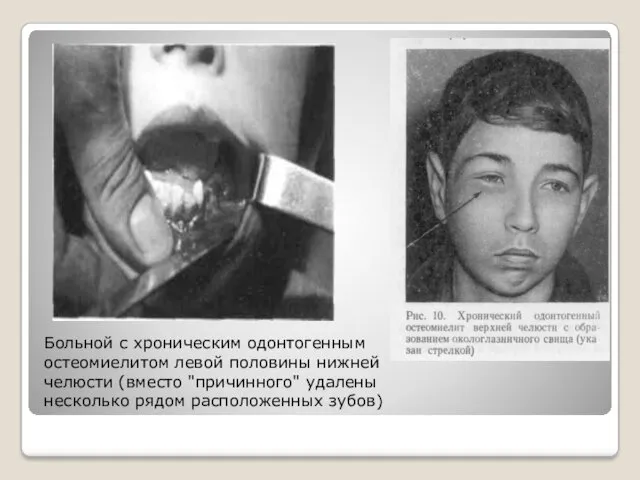

- 24. Больной с хроническим одонтогенным остеомиелитом левой половины нижней челюсти (вместо "причинного" удалены несколько рядом расположенных зубов)

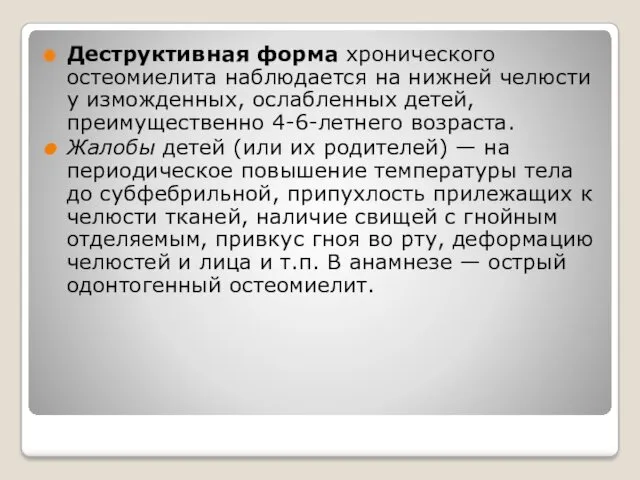

- 25. Деструктивная форма хронического остеомиелита наблюдается на нижней челюсти у изможденных, ослабленных детей, преимущественно 4-6-летнего возраста. Жалобы

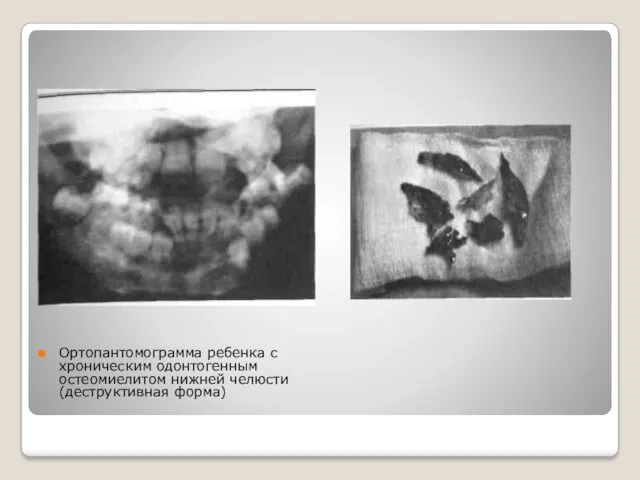

- 26. Ортопантомограмма ребенка с хроническим одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти (деструктивная форма)

- 27. Клиника. Интоксикация организма незначительная, но ее признаки наблюдаются на протяжении всего периода болезни: температура тела субфебрильная,

- 28. Первые рентгенологические признаки деструкции костной ткани появляются на 10-14-е сутки заболевания. Формирование секвестров на верхней челюсти

- 29. Продуктивная форма (гиперпластическая) остеомиелита возникает в период интенсивного роста лицевого скелета (9-12 лет), чаще локализуется на

- 30. Лабораторные показатели свидетельствуют о вялом хроническом процессе. Кроме того, наблюдается снижение количества Т-лимфоцитов и их бласттрансформирующей

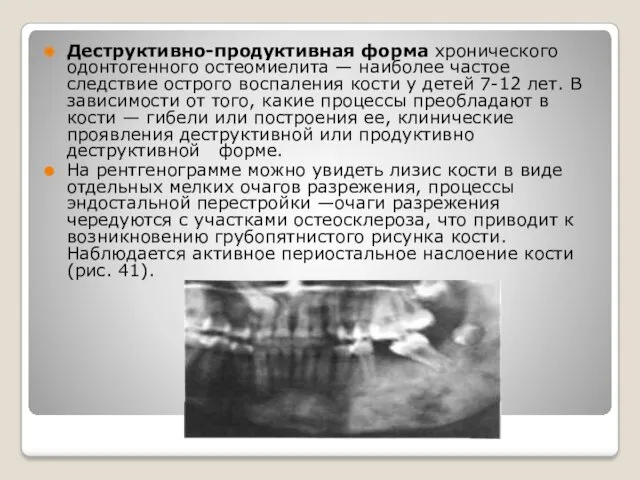

- 31. Деструктивно-продуктивная форма хронического одонтогенного остеомиелита — наиболее частое следствие острого воспаления кости у детей 7-12 лет.

- 32. Дифференциальную диагностику хронического остеомиелита следует проводить с хроническим периоститом, подкожной мигрирующей гранулёмой лица, туберкулезом, актиномикозом, саркомой

- 33. Основное внимание отводится назначению лекарственных средств, повышающих иммунные и регенераторные свойства организма (пентоксил, нуклеинат натрия, рибомунил,

- 34. Секвестрэктомию у ребенка выполняют при наличии: "Выбухающих" из свища грануляций. На рентгенограмме — больших секвестров, которые

- 36. Скачать презентацию

Мочекаменная болезнь (уролитиаз)

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) Операции на костях. Остеотомия и остеосинтез. Реплантация конечностей. Протезирование тазобедренного сустава

Операции на костях. Остеотомия и остеосинтез. Реплантация конечностей. Протезирование тазобедренного сустава Эндодонтия

Эндодонтия Фунготерапия. Грибы в качестве лекарственных препаратов

Фунготерапия. Грибы в качестве лекарственных препаратов Патофизиология водно-электролитного обмена

Патофизиология водно-электролитного обмена Гигиенические требования к рентгенологическим и радиологическим отделениям больниц

Гигиенические требования к рентгенологическим и радиологическим отделениям больниц Слуховая система. Стойкие нарушения слуха

Слуховая система. Стойкие нарушения слуха Порядок ведения учета и оформление списания медицинского имущества воинских частей и учреждений

Порядок ведения учета и оформление списания медицинского имущества воинских частей и учреждений Вирус краснухи

Вирус краснухи Идиопатический гемосидероз лёгких

Идиопатический гемосидероз лёгких Lobular pneumonia

Lobular pneumonia Методы лучевой диагностики. Магнитно–резонансная томография

Методы лучевой диагностики. Магнитно–резонансная томография Черепно-мозкова травма

Черепно-мозкова травма Ампутация конечности и протезирование

Ампутация конечности и протезирование Архітектурні споруди для дітей з фізичними порушеннями

Архітектурні споруди для дітей з фізичними порушеннями Коронавирусная инфекция COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 Новообразования кожи животных. Саркома мягких тканей

Новообразования кожи животных. Саркома мягких тканей Қолайсыз жағдайларда және апаттарда жедел жәрдем беру қызметінің ұйымдастырылуы

Қолайсыз жағдайларда және апаттарда жедел жәрдем беру қызметінің ұйымдастырылуы Обеспечение оптимальной позиции пациентам с различными патологическими состояниями

Обеспечение оптимальной позиции пациентам с различными патологическими состояниями Воспалительные заболевания глазного яблока и зрительного нерва

Воспалительные заболевания глазного яблока и зрительного нерва Орталық жүйке жүйесі. Ми.Мидың баған бөлімі. Сопақша ми,артқы ми: көпір және мишық,ортаңғы ми,аралық ми

Орталық жүйке жүйесі. Ми.Мидың баған бөлімі. Сопақша ми,артқы ми: көпір және мишық,ортаңғы ми,аралық ми Врачебно-профессиональное консультирование подростков

Врачебно-профессиональное консультирование подростков Аптечка первой медицинской помощи. Классификация лекарственных средств

Аптечка первой медицинской помощи. Классификация лекарственных средств Гемопоэз. Теория кроветворения

Гемопоэз. Теория кроветворения Операции на желчевыводящих путях

Операции на желчевыводящих путях Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии

Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии История медицины как наука и предмет преподавания. Врачевание в первобытном обществе и Древнем мире

История медицины как наука и предмет преподавания. Врачевание в первобытном обществе и Древнем мире Полигенді аурулар

Полигенді аурулар