Эндокринная офтальмопатия

Определение: аутоиммунное заболевание, тесно связанное с аутоиммунной патологией щитовидной железы,

тканями-мишенями для которого являются экстраокулярные мышцы, ретробульбарная клетчатка и мышцы век

Классификация: По А.Ф. Бровкиной (Тиреотоксический экзофтальм, Отечный экзофтальм, Эндокринная миопатия); По EUGOGO (ЭОП, угрожающая потерей зрения; ЭОП средней и тяжелой степени; ЭОП легкой степени)

Этиология: Болезнь Грейвса (гипертиреоз, диффузный токсический зоб), эутиреоидная болезнь Грейвса

Факторы риска: женский пол, молодой возраст, беременные (гормональные изменения), городские жители

Патогенез: гипотеза об общих антигенах щитовидной железы и орбитальной ткани

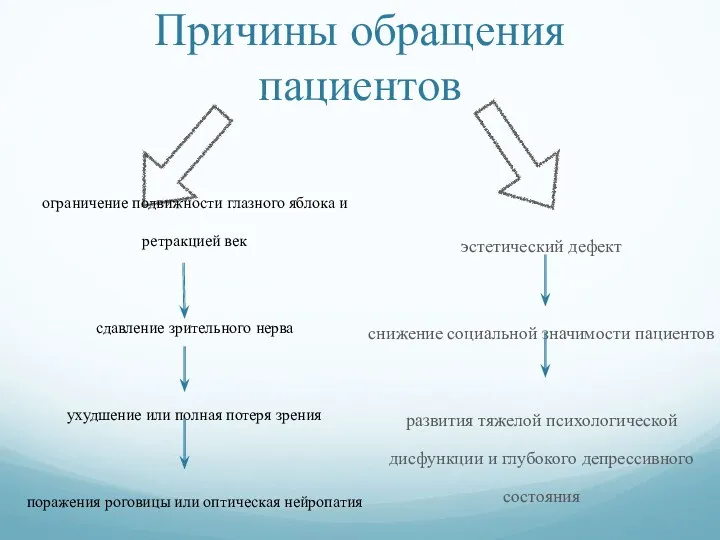

Клинические проявления: экзофтальм, периорбитальные отеки и глазодвигательные нарушения.

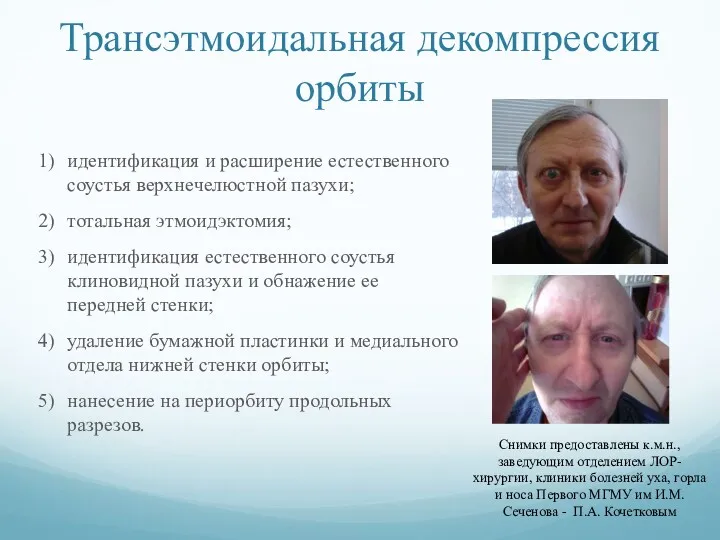

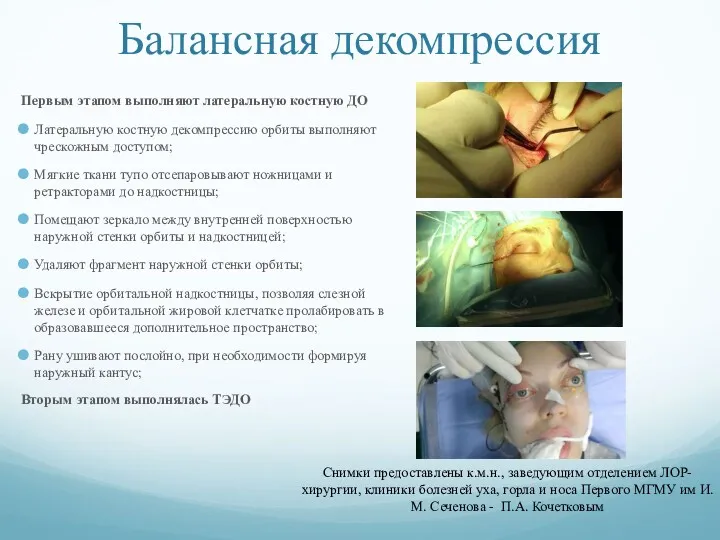

Снимки предоставлены к.м.н., заведующим отделением ЛОР-хирургии, клиники болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им И.М. Сеченова - П.А. Кочетковым

Заболевания верхних дыхательных путей у детей

Заболевания верхних дыхательных путей у детей Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) Механизмы действия гомеопатических лекарственных средств

Механизмы действия гомеопатических лекарственных средств Венгерский курорт Хевиз

Венгерский курорт Хевиз Ограниченные возможности здоровья

Ограниченные возможности здоровья Патология слуховой системы

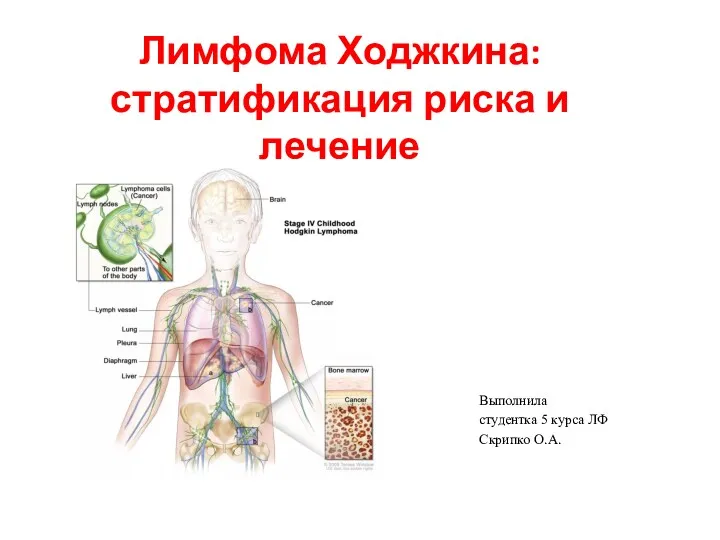

Патология слуховой системы Лимфома Ходжкина. Стратификация риска и лечение

Лимфома Ходжкина. Стратификация риска и лечение Внезапная смерть: причины, клиника, диагностика, алгоритм неотложной помощи

Внезапная смерть: причины, клиника, диагностика, алгоритм неотложной помощи Геморрагическая лихорадка Эбола - современная мировая проблема

Геморрагическая лихорадка Эбола - современная мировая проблема Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта

Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта Патопсихология эмоционально-волевой сферы

Патопсихология эмоционально-волевой сферы Косоглазие

Косоглазие Ювенильді идиопатиялық артрит емінде адам иммуноглобулинін тағайындау

Ювенильді идиопатиялық артрит емінде адам иммуноглобулинін тағайындау Фиксация съемных ортопедических конструкций

Фиксация съемных ортопедических конструкций Заболевания мужской репродуктивной системы

Заболевания мужской репродуктивной системы Гериатрические аспекты заболеваний опорно-двигательного аппарата

Гериатрические аспекты заболеваний опорно-двигательного аппарата Подари улыбку. Здоровое долголетие - образовательно-оздоровительная программа для пожилых

Подари улыбку. Здоровое долголетие - образовательно-оздоровительная программа для пожилых Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом. Показания к ортодонтическому лечению

Планирование ортодонтического лечения с учетом контакта больного с врачом. Показания к ортодонтическому лечению Первичный туберкулезный комплекс

Первичный туберкулезный комплекс Ультрафиолетовое излучение и его применение в медицине

Ультрафиолетовое излучение и его применение в медицине Torch-инфекции: клиническая диагностика и этиологическая верификация

Torch-инфекции: клиническая диагностика и этиологическая верификация Клиническая фармакология препаратов, влияющих на органы пищеварения

Клиническая фармакология препаратов, влияющих на органы пищеварения Туберкулез қоздырғышы

Туберкулез қоздырғышы Аномальді бүйректің гистоморфологиялық сипаттамасы

Аномальді бүйректің гистоморфологиялық сипаттамасы Прийоми та правила надання першої домедичної допомоги постраждалим

Прийоми та правила надання першої домедичної допомоги постраждалим Регуляция менструального цикла

Регуляция менструального цикла Патогенное действие факторов внешней среды

Патогенное действие факторов внешней среды Системные васкулиты

Системные васкулиты