Содержание

- 2. План лекции: Вирус гриппа. Возбудители ОРВИ. Вирус парагриппа. Вирус паротита. Вирус кори.

- 3. Схема ответа по частной вирусологии: История изучения. Таксономия. Характеристика вируса: а) геном (тип НК и тип

- 4. Грипп – острая массовая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных

- 5. Историческая справка XX в: три пандемии гриппа человека (1918, 1957 и 1968 гг.) и одна глобальная

- 6. Таксономия Семейство – Orthomyxoviridae (от греч. оrhto – правильный, myxa – слизь) Род – Influenzavirus (от

- 7. Номенклатура Тип вируса; Естественный хозяин (если он – не человек); Географическое место выделения; Лабораторный номер штамма;

- 8. Геном Однонитевая (-) РНК, закрученная в двойную спираль с односпиральными концами; Состоит из 8 фрагментов: 5

- 9. Морфология Сферическая, овальная, реже нитевидная и сперматозоидная форма; Средние размеры (d вируса гриппа А – 80-100

- 10. Морфология Нуклеокапсид – РНК и капсидные белки: белок NР (рибонуклеопротеид) – делит вирус гриппа на типы

- 11. Белок М (матриксный белок) – окружает нуклеокапсид, связывает его с суперкапсидом; На поверхности суперкапсида – шипики

- 12. Химический состав вируса 70% белков, 20% липидов, 5-8% углеводов, 1-2% РНК. Антигенная структура S-антиген (растворимый) –

- 13. Изменчивость вирусов гриппа Изменчивость присуща антигенам суперкапсида. 2 генетическим механизма: Антигенный дрейф (от англ. drift –

- 14. Изменчивость вирусов гриппа Вирусы гриппа В и С лишены штифтовой изменчивости: вирус гриппа В вызывает эпидемии;

- 15. Особенности репродукция вируса Адсорбция на рецепторах чувствительных клеток, содержащих сиаловую кислоту, с помощью гемагглютининов. Проникновение в

- 16. Особенности репродукция вируса Эклипс-фаза: репликация НК в ядре и синтез вирусных белков в цитоплазме на рибосомах.

- 17. Культивирование В организме чувствительных животных (белые мыши, крысы, хорьки и др.); В куриных эмбрионах; В первичной

- 18. Резистентность Устойчивость во внешней среде невелика: комнатная температура – несколько часов; 560С – 5-10 минут; 1000С

- 19. Эпидемиология Вирусы гриппа А – заболевание у человека, млекопитающих и птиц; Вирусы гриппа В и С

- 20. Слизистые оболочки верхних дыхательных путей избирательно поражает клетки цилиндричес-кого эпителия симптомы ринофаринголаринготрахеита: сухой кашель, чихание, насморк.

- 21. Постинфекционный иммунитет – гуморальный и клеточный, напряженный, длительный, НО типо- и штаммоспецифический. Иммунитет

- 22. Исследуемый материал – смывы и мазки из носа, зева, конъюктивы, в случае гибели – секционный материал

- 23. Вакцинация по эпидпоказаниям в межэпидемический период. Ревакцинация – ежегодно. Специфическая профилактика

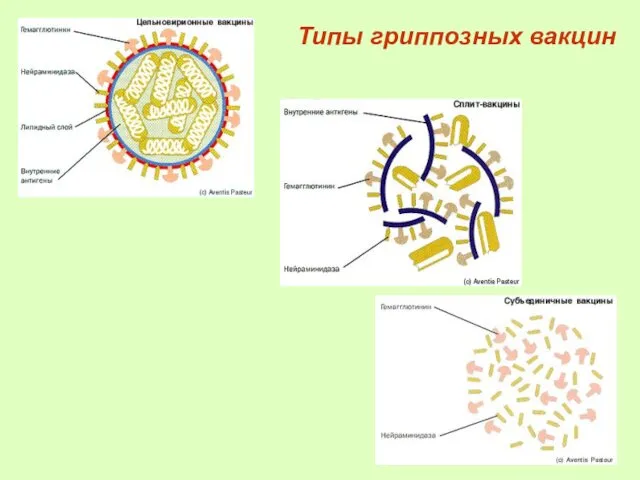

- 25. Типы гриппозных вакцин

- 26. Противовирусные препараты (римантадин, амантадин, арбидол) – ингибируют репродукцию вируса на ранних стадиях (эффективны только в первые

- 27. Причины широкого распространения: воздушно-капельный путь заражения; большое разнообразие возбудителей; отсутствие невосприимчивости к повторному заражению. ОРВИ –

- 28. Наиболее распространенные вирусы – возбудители ОРВИ

- 29. Широкое распространение в природе; Малоустойчивы во внешней среде – высоко контагиозны, устойчивы – мало контагиозны; Распространяются

- 30. Парагрипп – острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением верхних дыхательных путей (наиболее часто гортани и бронхов),

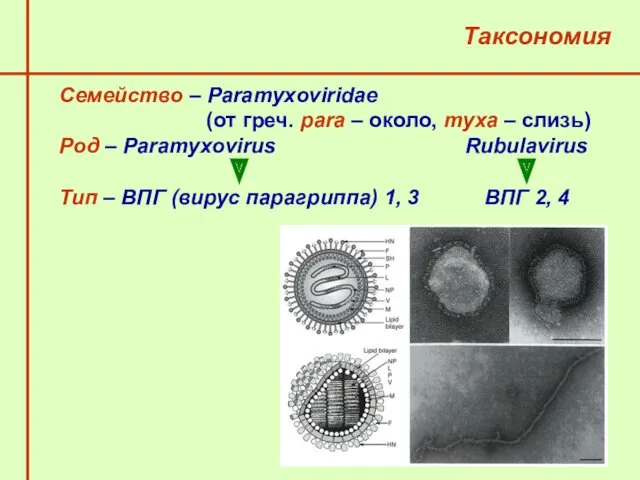

- 31. Семейство – Paramyxoviridae (от греч. para – около, myxa – слизь) Род – Paramyxovirus Rubulavirus Тип

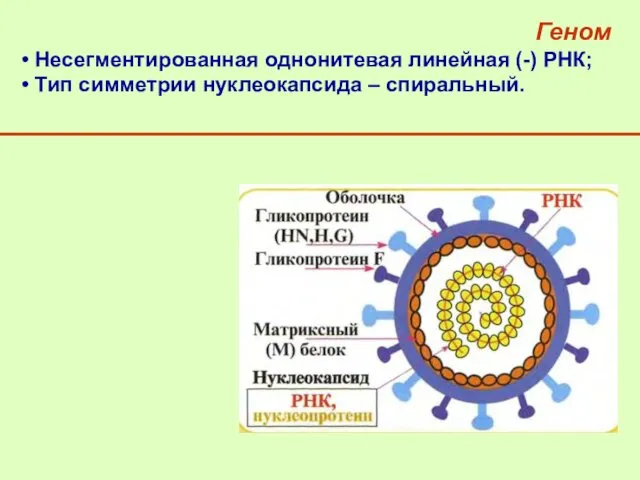

- 32. Геном Несегментированная однонитевая линейная (-) РНК; Тип симметрии нуклеокапсида – спиральный.

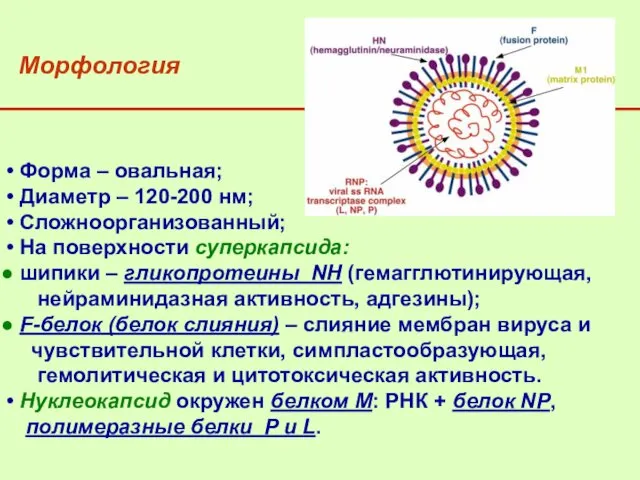

- 33. Форма – овальная; Диаметр – 120-200 нм; Сложноорганизованный; На поверхности суперкапсида: шипики – гликопротеины NH (гемагглютинирующая,

- 34. Химический состав белки – 70%, липиды – 20-25%, углеводы – 6%, РНК – 3%. Антигенная структура

- 35. Культивирование Плохо развиваются в куриных эмбрионах; Культивируют в первично-трипсинизированных клетках почек обезьян, эмбриона человека и перевиваемых

- 36. Эпидемиология Источник инфекции – больные люди, вирусоносители. Механизмы передачи инфекции: Аэрогенный (путь – воздушно-капельный); Реже –

- 37. Внедряются в клетки слизистых оболочек верхних дыхательных путей, разрушают их, вызывая воспаление, отек гортани: кашель, охриплость

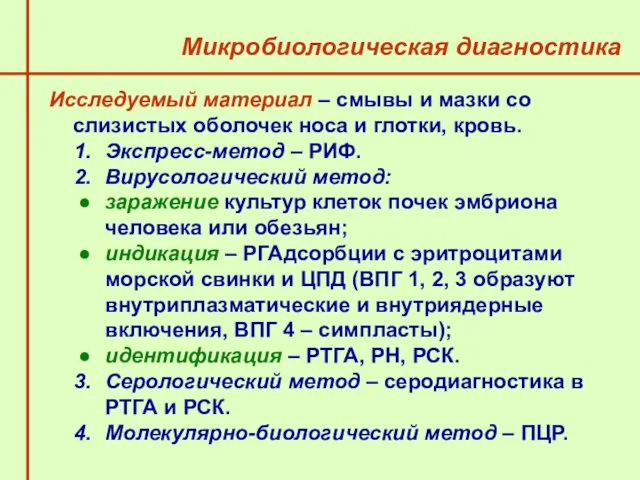

- 38. Микробиологическая диагностика Исследуемый материал – смывы и мазки со слизистых оболочек носа и глотки, кровь. Экспресс-метод

- 39. Специфическая профилактика и лечение не разработаны.

- 40. Эпидемический паротит (синоним: свинка) – острая вирусная инфекция с преимущественным поражением околоушных слюнных желез, яичек у

- 41. Семейство – Paramyxoviridae Род – Rubulavirus (от лат. Rubula infans – прежнее название паротита) Тип –

- 42. Геном Однонитевая линейная (-) РНК. Тип симметрии нуклеокапсида – спиральный. Морфология Форма – круглая; Диаметр –

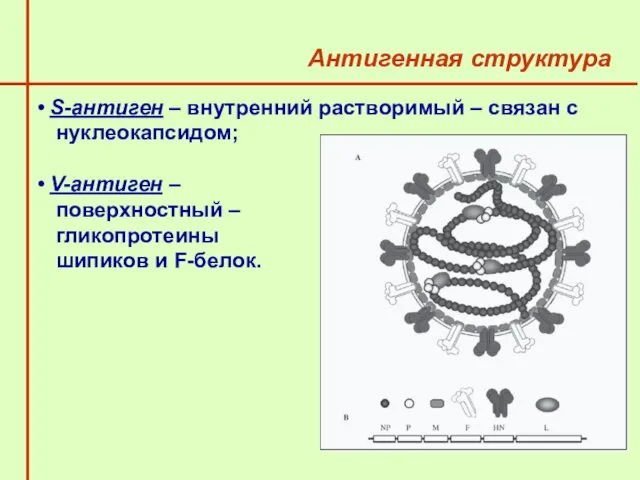

- 43. Антигенная структура S-антиген – внутренний растворимый – связан с нуклеокапсидом; V-антиген – поверхностный – гликопротеины шипиков

- 44. Культивирование В 5-7-дневных куриных эмбрионах; В первично-трипсинизированных клетках фибробластов куриных эмбрионов, почек обезьян, японских перепелов и

- 45. Эпидемиология Источник инфекции – больные люди. Механизм передачи инфекции: Аэрогенный (пути – воздушно-капельный и воздушно-пылевой). Сезонность

- 46. Ворота инфекции – клетки слизистой верхних дыхательных путей первичная репродукция в кровь в слюнные железы (чаще

- 47. Постинфекционный иммунитет – гуморальный, стойкий, напряженный, пожизненный, спустя 3-4 недели – ГЗТ. Иммунитет

- 48. Микробиологическая диагностика Исследуемый материал – слюна, пунктаты слюнных желез, СМЖ, моча, кровь. Вирусологический метод: заражение 5-7-суточных

- 49. Специфическая профилактика Плановая иммунизация живой аттенуированной паротитной вакциной Смородинцева из штамма Ленинград-3 (выращивают вирус в культуре

- 50. Специфическое лечение – противопаротитный донорский иммуноглобулин.

- 51. Корь – острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и пятнисто-папулезной сыпью

- 52. Историческая справка 1911 г.: Т. Андерсон и Дж. Гольдберг – вирусная природа кори. 1954 г.: Д.

- 53. Семейство – Paramyxoviridae Род – Morbillivirus (от лат. morbilli – заболевание) Тип – вирус кори Таксономия

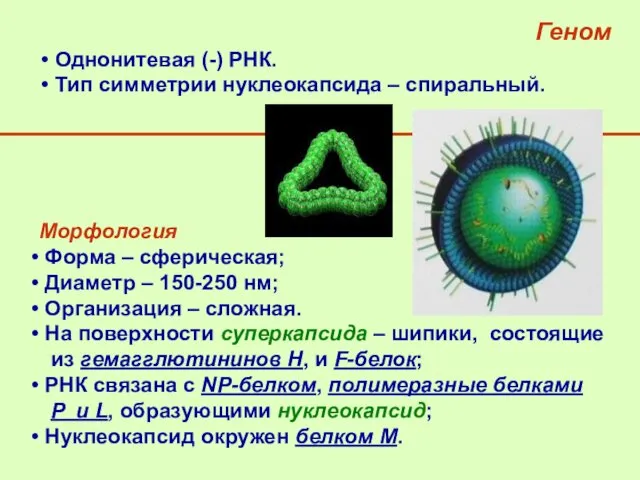

- 54. Геном Однонитевая (-) РНК. Тип симметрии нуклеокапсида – спиральный. Морфология Форма – сферическая; Диаметр – 150-250

- 55. Антигенная структура Поверхностные – Н-антиген и F-белок; Внутренний – нуклеокапсидый белок NP. Культивирование Плохо адаптируется в

- 56. Резистентность Малоустойчив во внешней среде; УФЛ, 600С – немедленная гибель; Чувствителен к дезинфектантам; В высохших каплях

- 57. Эпидемиология Источник инфекции – больные люди. Механизм передачи инфекции: Аэрогенный (пути – воздушно-капельный и воздушно-пылевой). Сезонность

- 58. Первичная репродукция вируса в слизистой верхних дыхательных путей и региональных лимфоузлах в кровь поражают эндотелий кровеносных

- 59. Клинические: лихорадка, симптомы ринита, фарингита, конъюктивита; специфические признаки – пятнисто-папулезная сыпь на коже и пятна Филатова-Коплека

- 60. Постинфекционный иммунитет – гуморальный, стойкий, напряженный, пожизненный. Вирус кори может остаться в организме развитие рассеянного склероза,

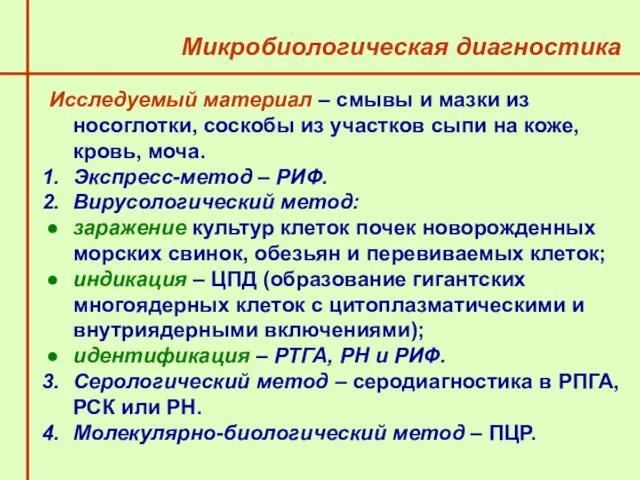

- 61. Микробиологическая диагностика Исследуемый материал – смывы и мазки из носоглотки, соскобы из участков сыпи на коже,

- 63. Скачать презентацию

Общие принципы диагностики злокачественных опухолей

Общие принципы диагностики злокачественных опухолей Синтетические противомикробные средства

Синтетические противомикробные средства Мұрынның және мұрын қосалқы қуыстарының, жұмсақ және қатты таңдайдың туа пайда болған ақаулары

Мұрынның және мұрын қосалқы қуыстарының, жұмсақ және қатты таңдайдың туа пайда болған ақаулары Дифтерия. Патогенез дифтерии

Дифтерия. Патогенез дифтерии ВКР: Деятельность медицинской сестры по уходу и наблюдению за пациентами при ОРВИ

ВКР: Деятельность медицинской сестры по уходу и наблюдению за пациентами при ОРВИ Планирование лечения

Планирование лечения Пломбирование зубов композитными пломбировочными материалами

Пломбирование зубов композитными пломбировочными материалами Топографическая анатомия поясничной области

Топографическая анатомия поясничной области Здоровый образ жизни. Личная гигиена

Здоровый образ жизни. Личная гигиена Сестринский уход при хроническом панкреатите

Сестринский уход при хроническом панкреатите Современные подходы к диагностике и лечению вегетососудистой дистонии у пациентов детского возраста

Современные подходы к диагностике и лечению вегетососудистой дистонии у пациентов детского возраста Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) - формулировка диагноза

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) - формулировка диагноза Лучевое исследование эндокринной системы

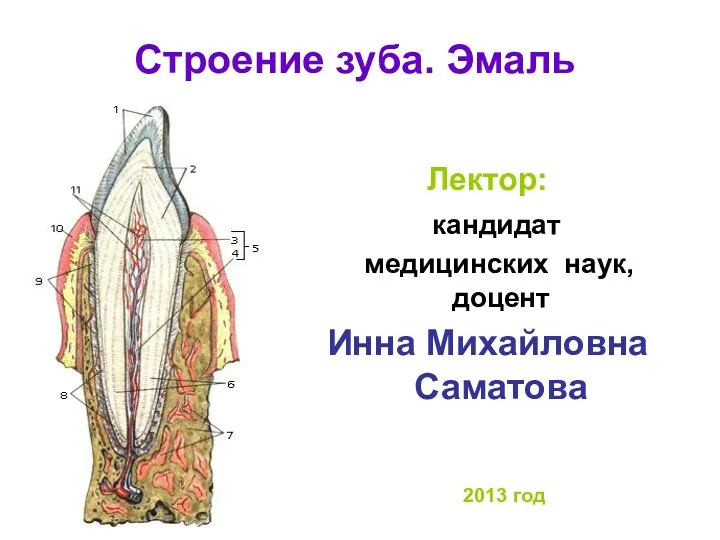

Лучевое исследование эндокринной системы Строение зуба. Эмаль

Строение зуба. Эмаль Введение в медицинскую информатику

Введение в медицинскую информатику Острое инфекционное заболевание дифтерия

Острое инфекционное заболевание дифтерия Принципы гигиенического нормирования вредных веществ

Принципы гигиенического нормирования вредных веществ Өңештің зақымдануы

Өңештің зақымдануы Введение. Методы клинического сестринского обследования пациентов

Введение. Методы клинического сестринского обследования пациентов Факторы и закономерности роста и развития организма. (Лекция 2)

Факторы и закономерности роста и развития организма. (Лекция 2) Методы полногеномного анализа в медицине. Курс 3 ЦИОП Медицина будущего

Методы полногеномного анализа в медицине. Курс 3 ЦИОП Медицина будущего Стерилизация тиімділігін бақылау әдістері

Стерилизация тиімділігін бақылау әдістері Ювенильный ревматоидный артрит

Ювенильный ревматоидный артрит Травма таза

Травма таза Стероид резистентті нефротикалық синдром

Стероид резистентті нефротикалық синдром Резективные методы лечения. (гингивэктомия, гемисекция, ампутация корня зуба)

Резективные методы лечения. (гингивэктомия, гемисекция, ампутация корня зуба) Кожные заболевания у детей и их профилактика

Кожные заболевания у детей и их профилактика Бронхит у детей. Острый бронхит, острый обструктивный бронхит, острый бронхиолит

Бронхит у детей. Острый бронхит, острый обструктивный бронхит, острый бронхиолит