Содержание

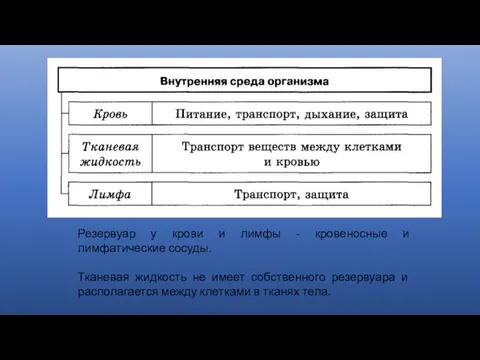

- 2. Внутренняя среда организма — совокупность жидкостей организма, обеспечивающих гомеостаз, и не соприкасающихся с внешней окружающей средой.

- 3. Резервуар у крови и лимфы - кровеносные и лимфатические сосуды. Тканевая жидкость не имеет собственного резервуара

- 4. Кровь – основной компонент внутренней среды циркулирует по замкнутой системе сосудов Кровь состоит из: - плазмы

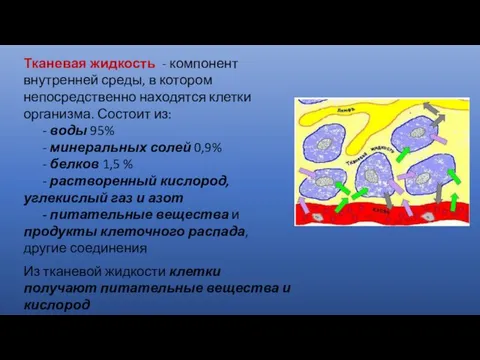

- 5. Тканевая жидкость - компонент внутренней среды, в котором непосредственно находятся клетки организма. Состоит из: - воды

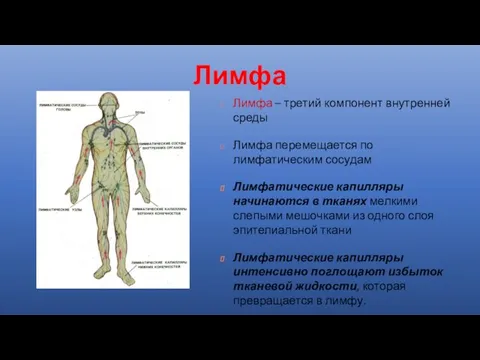

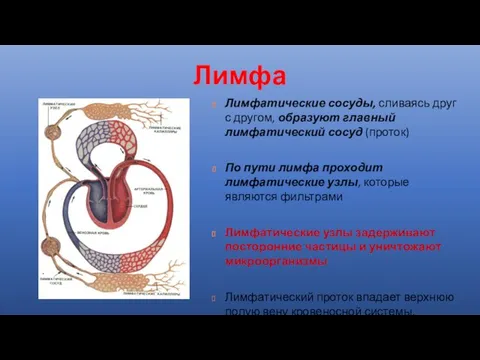

- 6. Лимфа Лимфа – третий компонент внутренней среды Лимфа перемещается по лимфатическим сосудам Лимфатические капилляры начинаются в

- 7. Лимфатические сосуды, сливаясь друг с другом, образуют главный лимфатический сосуд (проток) По пути лимфа проходит лимфатические

- 8. Гомеоста́з — относительное постоянство внутренней среды. Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней

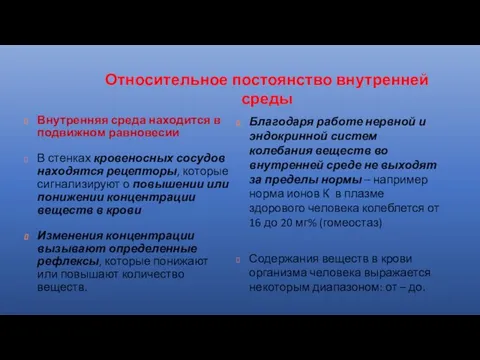

- 9. Внутренняя среда находится в подвижном равновесии В стенках кровеносных сосудов находятся рецепторы, которые сигнализируют о повышении

- 11. Кровь. Состав, свойства и функции крови.

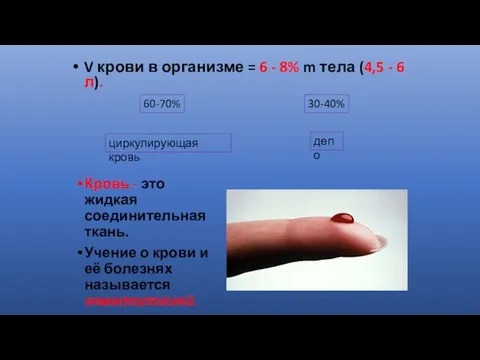

- 12. Кровь - это жидкая соединительная ткань. Учение о крови и её болезнях называется гематологией. V крови

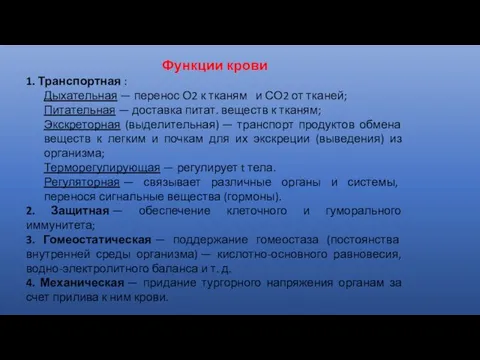

- 13. Функции крови 1. Транспортная : Дыхательная — перенос О2 к тканям и СО2 от тканей; Питательная

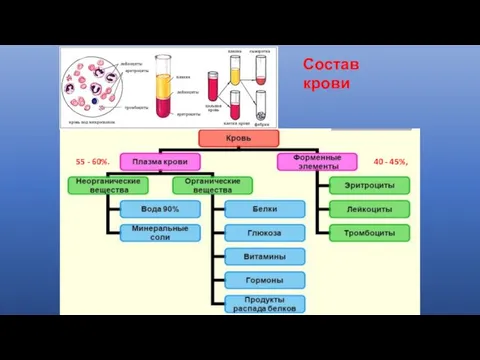

- 14. Состав крови 40 - 45%, 55 - 60%.

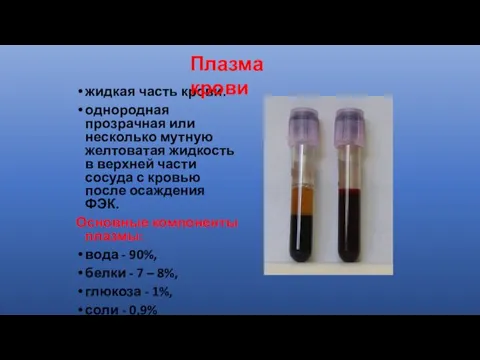

- 15. жидкая часть крови. однородная прозрачная или несколько мутную желтоватая жидкость в верхней части сосуда с кровью

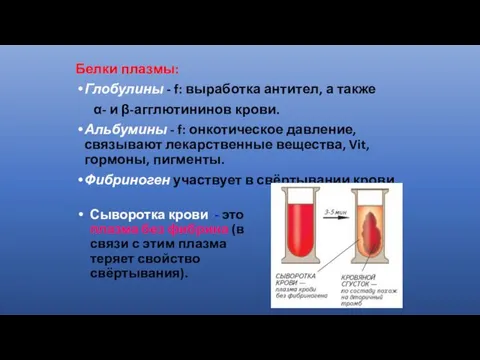

- 16. Белки плазмы: Глобулины - f: выработка антител, а также α- и β-агглютининов крови. Альбумины - f:

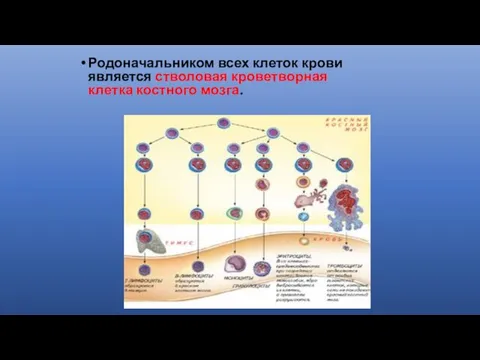

- 17. Форменные элементы крови образуются в красном костном мозге (кроме лимфоцитов): У детей в плоских и трубчатых

- 18. Родоначальником всех клеток крови является стволовая кроветворная клетка костного мозга.

- 19. Клетки крови. Эритроциты

- 21. Функции эритроцитов: дыхательная (транспорт О2 и др. газов) питательная (на их поверхности оседают аминокислоты) защитная (связь

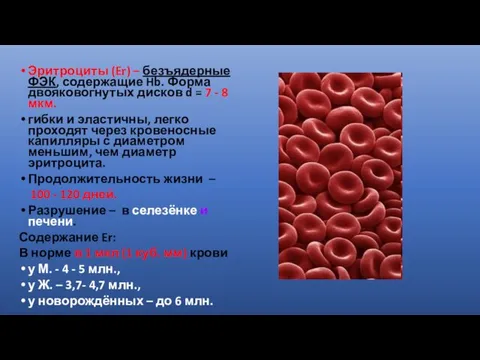

- 22. Эритроциты (Er) – безъядерные ФЭК, содержащие Hb. Форма двояковогнутых дисков d = 7 - 8 мкм.

- 23. ↑количества Er - эритроцитоз Причины эритроцитоза Обезвоживание организма (рвота, диарея, обильное потоотделение, снижение потребления жидкости Заболевания

- 25. Виды гемолиза 1.Осмотический – при понижении осмотического давления крови (происходит набухание Er с последующим их разрушением).

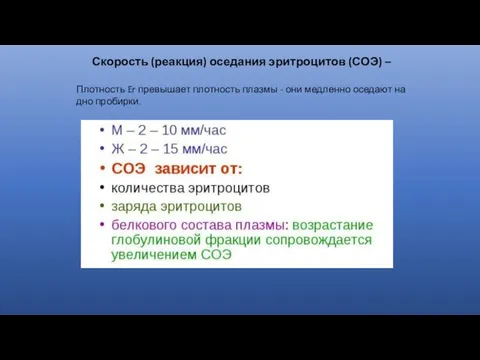

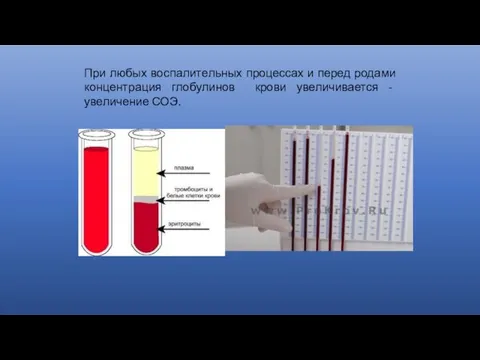

- 26. Скорость (реакция) оседания эритроцитов (СОЭ) – Плотность Er превышает плотность плазмы - они медленно оседают на

- 27. При любых воспалительных процессах и перед родами концентрация глобулинов крови увеличивается - увеличение СОЭ.

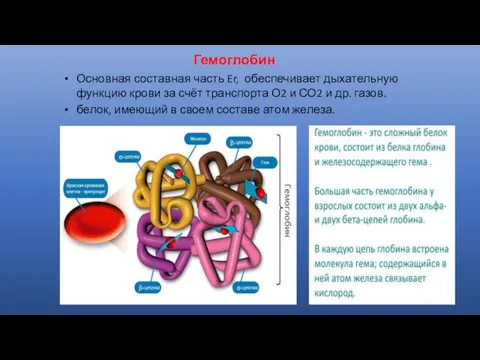

- 28. Гемоглобин Основная составная часть Er, обеспечивает дыхательную функцию крови за счёт транспорта О2 и СО2 и

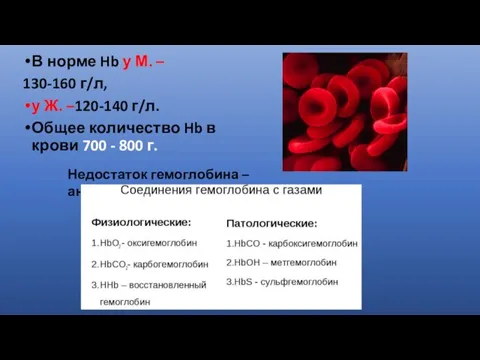

- 29. В норме Hb у М. – 130-160 г/л, у Ж. –120-140 г/л. Общее количество Hb в

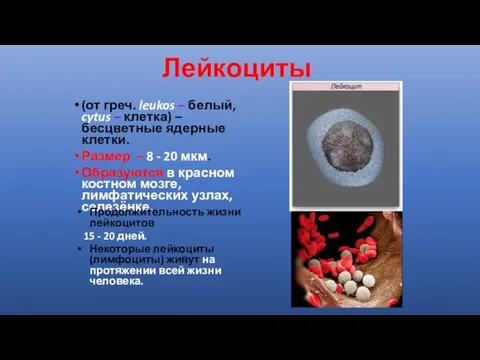

- 30. (от греч. leukos – белый, cytus – клетка) – бесцветные ядерные клетки. Размер – 8 -

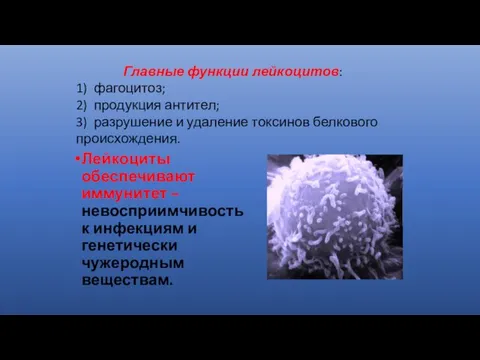

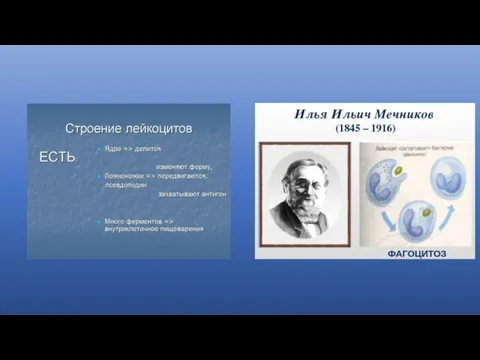

- 31. Лейкоциты обеспечивают иммунитет – невосприимчивость к инфекциям и генетически чужеродным веществам. Главные функции лейкоцитов: 1) фагоцитоз;

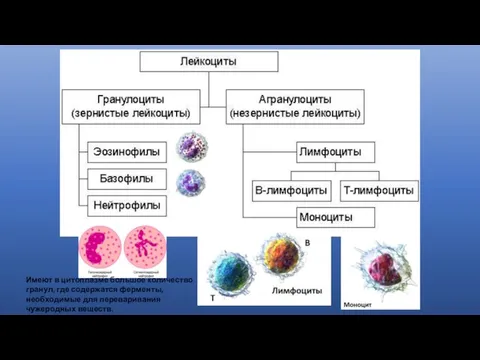

- 33. Имеют в цитоплазме большое количество гранул, где содержатся ферменты, необходимые для переваривания чужеродных веществ.

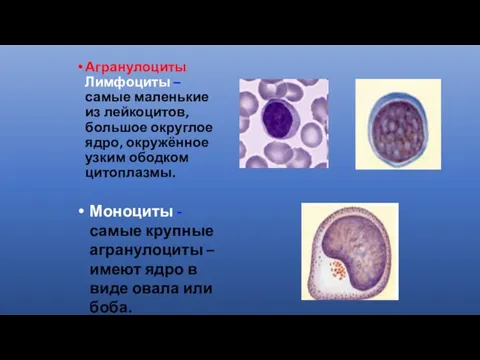

- 34. Агранулоциты Лимфоциты – самые маленькие из лейкоцитов, большое округлое ядро, окружённое узким ободком цитоплазмы. Моноциты -

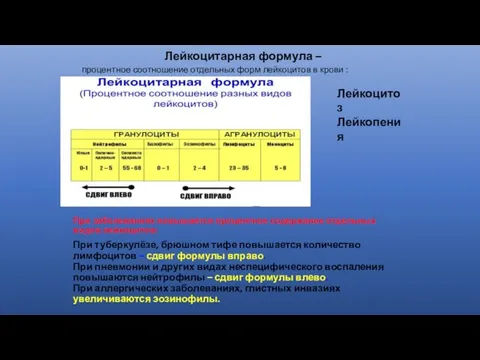

- 35. Лейкоцитарная формула – процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов в крови : Лейкоцитоз Лейкопения При заболеваниях повышается

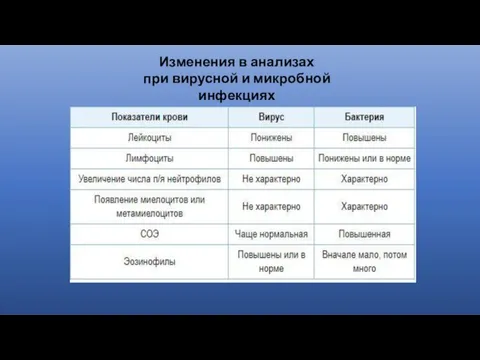

- 36. Изменения в анализах при вирусной и микробной инфекциях

- 37. Тромбоциты (trombos–сгусток крови) или кровяные пластинки - округлые или овальные безъядерные клетки диаметром 2 – 5

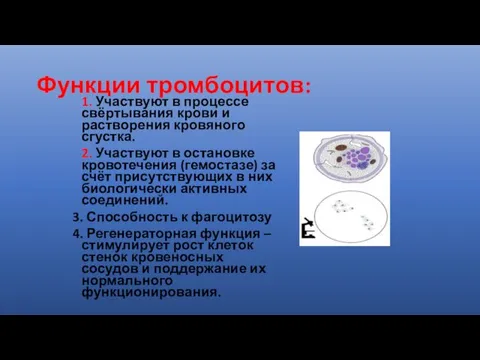

- 38. Функции тромбоцитов: 1. Участвуют в процессе свёртывания крови и растворения кровяного сгустка. 2. Участвуют в остановке

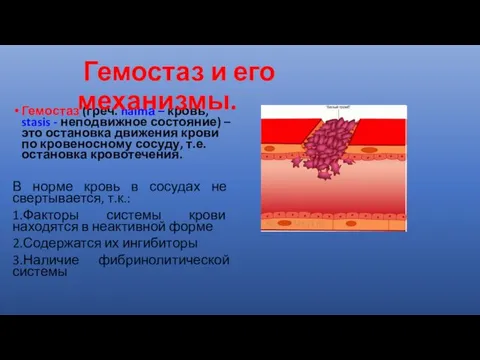

- 39. Гемостаз (греч. haimа – кровь, stasis - неподвижное состояние) – это остановка движения крови по кровеносному

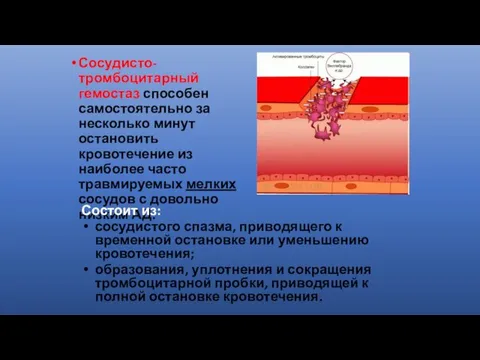

- 40. Различают 2 механизма остановки кровотечения: 1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 2. Коагуляционный гемостаз. Травмированный капилляр с тромбом. (макрофото)

- 41. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз способен самостоятельно за несколько минут остановить кровотечение из наиболее часто травмируемых мелких сосудов с

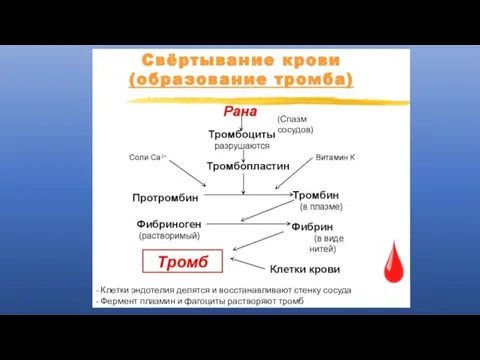

- 42. Коагуляционный гемостаз (свёртывание крови) обеспечивает прекращение кровопотери при повреждении крупных сосудов. В процессе остановки кровотечения участвуют

- 43. (Спазм сосудов) - Клетки эндотелия делятся и восстанавливают стенку сосуда - Фермент плазмин и фагоциты растворяют

- 44. Вещества, препятствующие свёртыванию крови называются антикоагулянтами. Главный антикоагулянт - гепарин, выделяется тканью лёгкого и печени, продуцируется

- 45. Гирудин – антикоагулянт, выделяемый слюнными железами медицинских пиявок. Угнетает 3 стадию процесса свёртывания крови, т. е.

- 46. Фибринолитическая система способна растворять образовавшиеся тромбы и является антиподом свёртывающей системы. Главная функция фибринолиза – расщепление

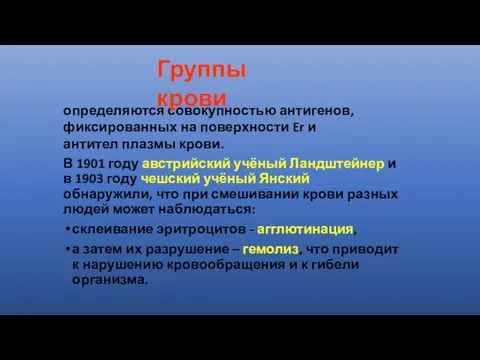

- 47. В 1901 году австрийский учёный Ландштейнер и в 1903 году чешский учёный Янский обнаружили, что при

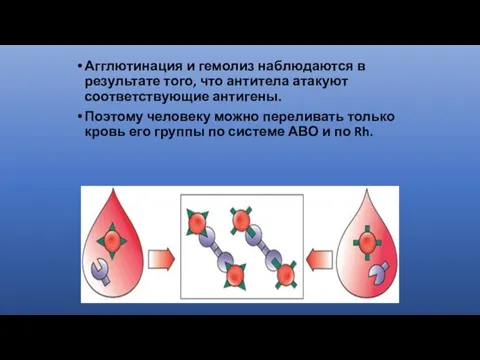

- 48. Агглютинация и гемолиз наблюдаются в результате того, что антитела атакуют соответствующие антигены. Поэтому человеку можно переливать

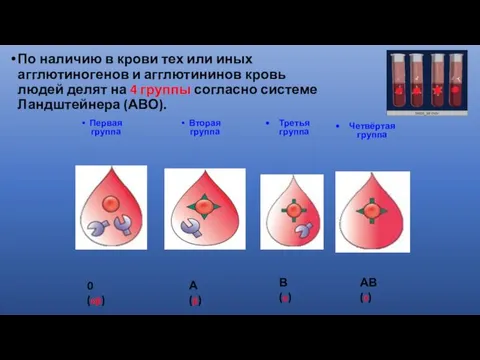

- 49. В крови имеются особые белковые вещества: в эритроцитах – агглютиногены (специфические белки) А и В, в

- 50. Агглютинация и гемолиз происходят только в том случае, если встречаются одноимённые агглютинины и агглютиногены: α и

- 51. Первая группа Вторая группа 0 (αβ) А (β) Третья группа Четвёртая группа В (α) АВ (0)

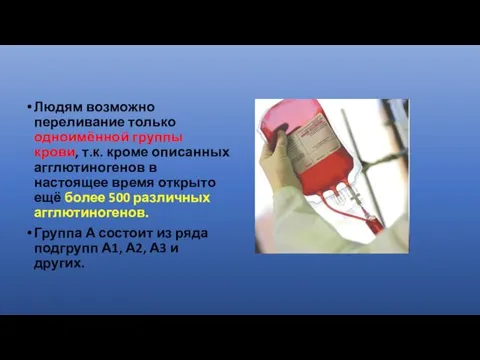

- 53. Людям возможно переливание только одноимённой группы крови, т.к. кроме описанных агглютиногенов в настоящее время открыто ещё

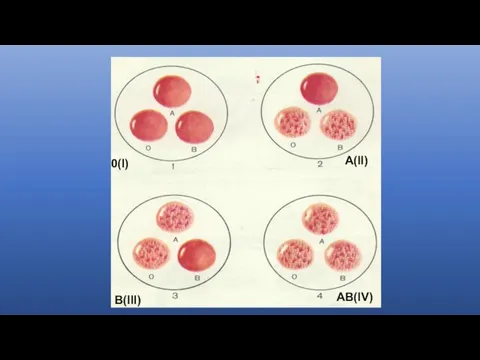

- 54. На тарелку наносят по капле стандартные сыворотки I, II, III групп, содержащие соответствующие агглютинины. В них

- 55. 0(I) A(II) B(III) AB(IV)

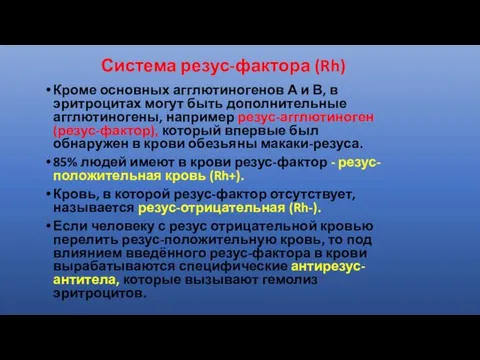

- 57. Кроме основных агглютиногенов А и В, в эритроцитах могут быть дополнительные агглютиногены, например резус-агглютиноген (резус-фактор), который

- 58. Резус-фактор имеет особое значение для течения беременности. Например, у матери резус-отрицательная кровь, у отца – резус-положительная.

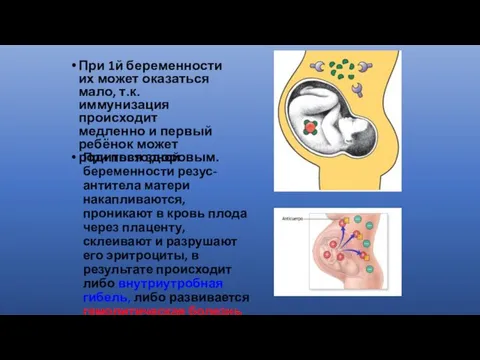

- 59. При 1й беременности их может оказаться мало, т.к. иммунизация происходит медленно и первый ребёнок может родиться

- 61. ИММУНИТЕТ

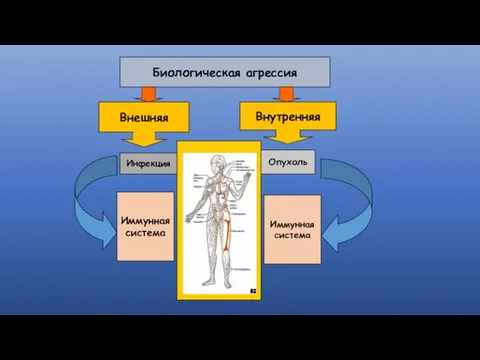

- 62. Иммунная система Инфекция Опухоль Иммунная система Внешняя Внутренняя Биологическая агрессия

- 63. Иммунитет Иммунитет – способность организма защищать собственную целостность и биологическую индивидуальность. Виды иммунитета Естественный Искусственный

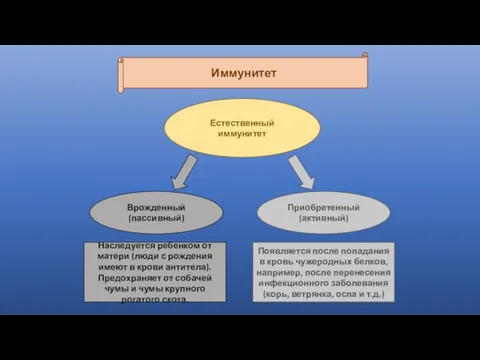

- 64. Иммунитет Естественный иммунитет Врожденный (пассивный) Приобретенный (активный) Наследуется ребенком от матери (люди с рождения имеют в

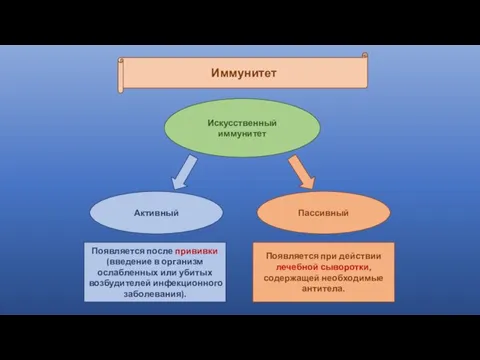

- 65. Иммунитет Искусственный иммунитет Активный Пассивный Появляется после прививки (введение в организм ослабленных или убитых возбудителей инфекционного

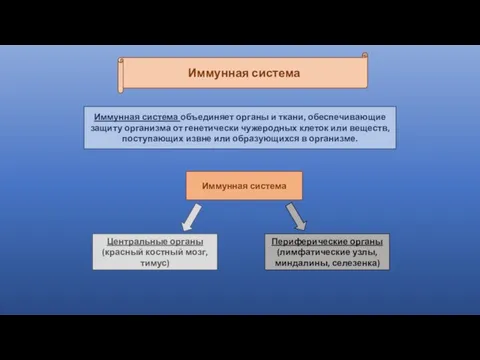

- 66. Иммунная система Центральные органы (красный костный мозг, тимус) Иммунная система объединяет органы и ткани, обеспечивающие защиту

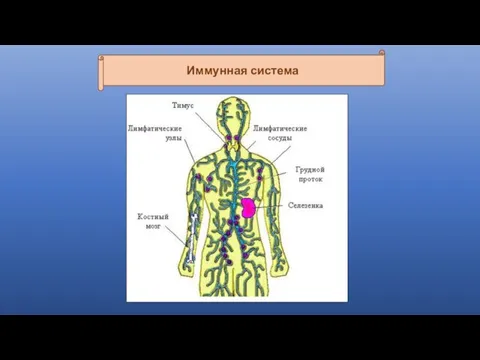

- 67. Иммунная система

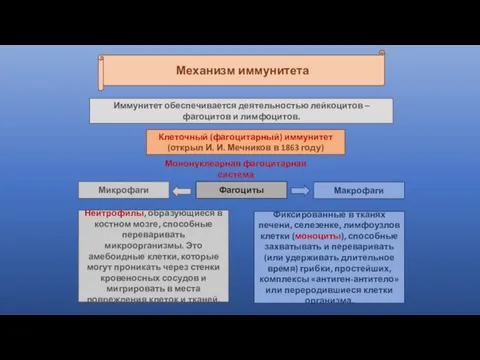

- 68. Механизм иммунитета Иммунитет обеспечивается деятельностью лейкоцитов – фагоцитов и лимфоцитов. Нейтрофилы, образующиеся в костном мозге, способные

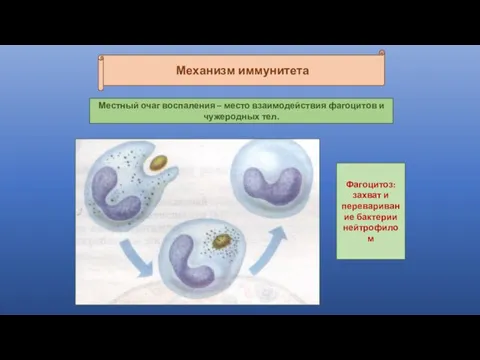

- 69. Механизм иммунитета Местный очаг воспаления – место взаимодействия фагоцитов и чужеродных тел. Фагоцитоз: захват и переваривание

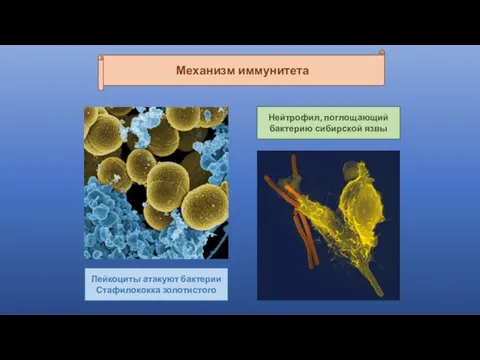

- 70. Механизм иммунитета Нейтрофил, поглощающий бактерию сибирской язвы Лейкоциты атакуют бактерии Стафилококка золотистого

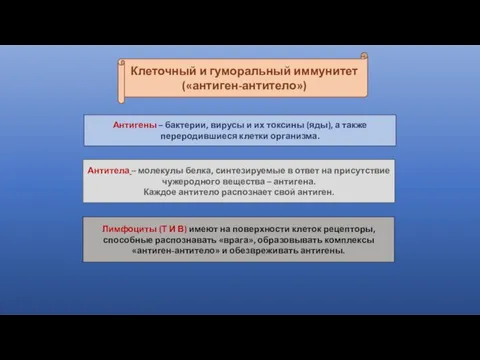

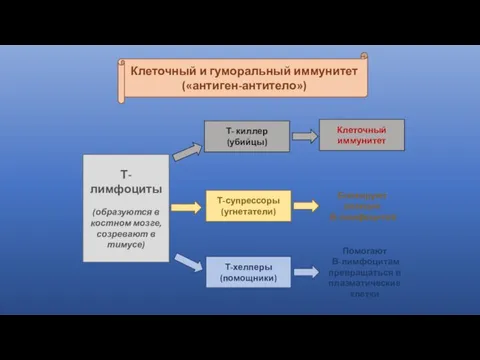

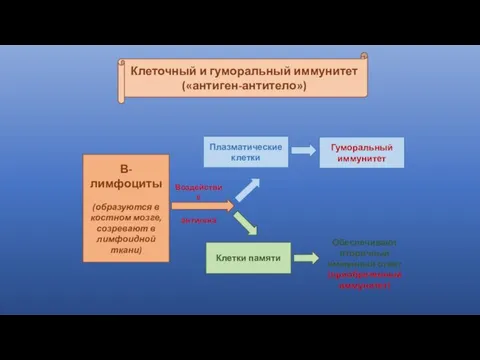

- 71. Клеточный и гуморальный иммунитет («антиген-антитело») Антитела – молекулы белка, синтезируемые в ответ на присутствие чужеродного вещества

- 72. Клеточный и гуморальный иммунитет («антиген-антитело») Т-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в тимусе) Т- киллер (убийцы)

- 73. Клеточный и гуморальный иммунитет («антиген-антитело») В-лимфоциты (образуются в костном мозге, созревают в лимфоидной ткани) Плазматические клетки

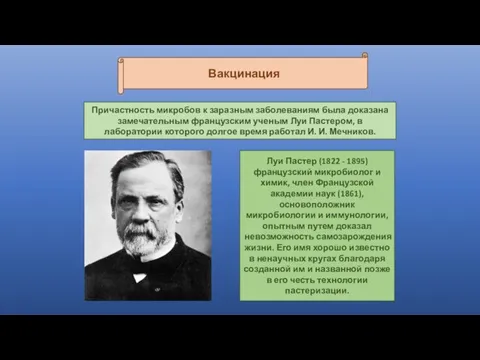

- 74. Вакцинация Эдуард Дженнер (1749-1823) английский врач, основоположник оспопрививания. Наблюдал невосприимчивость к оспе доильщиц, переболевших коровьей оспой.

- 75. Вакцинация Луи Пастер (1822 - 1895) французский микробиолог и химик, член Французской академии наук (1861), основоположник

- 77. Скачать презентацию

Травмы. Понятие травмы. Виды

Травмы. Понятие травмы. Виды Анализ государственной программы Развитие здравоохранения

Анализ государственной программы Развитие здравоохранения Химические реакции с участием макромолекул

Химические реакции с участием макромолекул Воспалительные заболевания слуховой трубы

Воспалительные заболевания слуховой трубы Деструктивные формы туберкулеза легких

Деструктивные формы туберкулеза легких Гемолитическая болезнь новорожденного

Гемолитическая болезнь новорожденного ГМО өнімдерінің зияны

ГМО өнімдерінің зияны Тромбопрофилактика у пациентов с ФП как путь снижения смертности от неинфекционных заболеваний

Тромбопрофилактика у пациентов с ФП как путь снижения смертности от неинфекционных заболеваний Современное состояние и задачи контроля качества при внутриаптечном производстве ЛС

Современное состояние и задачи контроля качества при внутриаптечном производстве ЛС Организация медицинских осмотров при управлении транспортными средствами

Организация медицинских осмотров при управлении транспортными средствами Неотложная помощь при анафилактическом шоке

Неотложная помощь при анафилактическом шоке Зеленая аптека

Зеленая аптека Дәрігер мен науқастың арасындағы қарым-қатынастың үлгісі. Дәрігерлік борыш,дәрігерлік құпия

Дәрігер мен науқастың арасындағы қарым-қатынастың үлгісі. Дәрігерлік борыш,дәрігерлік құпия Электронное здравоохранение. Медицинские информационные системы

Электронное здравоохранение. Медицинские информационные системы Рак желудка

Рак желудка Гигиенический массаж. (Тема 4.4)

Гигиенический массаж. (Тема 4.4) Температура у детей.Особенности терморегуляции у детей различного возраста. Состояние гипо- и гипертермии

Температура у детей.Особенности терморегуляции у детей различного возраста. Состояние гипо- и гипертермии Бюлау әдісімен плевра қуысын дренаждау

Бюлау әдісімен плевра қуысын дренаждау Остановить туберкулез на протяжении моей жизни

Остановить туберкулез на протяжении моей жизни Ведение женщин с аменореей

Ведение женщин с аменореей Закаливание. Принципы закаливания

Закаливание. Принципы закаливания prezentatsiya-po-teme-tulyaremiya

prezentatsiya-po-teme-tulyaremiya Современный взгляд на проблему лечения инфекции нижних мочевыводящих путей

Современный взгляд на проблему лечения инфекции нижних мочевыводящих путей Chronic hepatitis

Chronic hepatitis Обезболивание при стоматологическом вмешательстве у детей. Виды обезболивания. Современные анестетики, их свойства

Обезболивание при стоматологическом вмешательстве у детей. Виды обезболивания. Современные анестетики, их свойства Жатырдан тыс жүктілік

Жатырдан тыс жүктілік Амебиаз. Эпидемиология. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика

Амебиаз. Эпидемиология. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика Моногибридті будандастыру. Гибридологиялық зерттеу әдісі

Моногибридті будандастыру. Гибридологиялық зерттеу әдісі