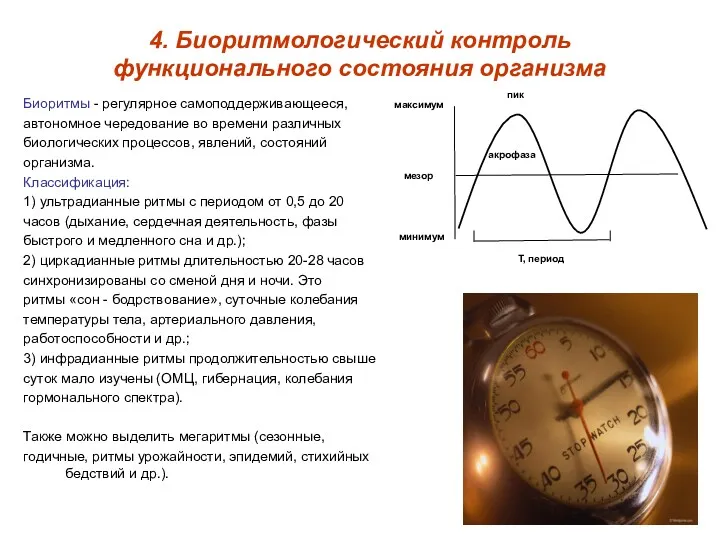

4. Биоритмологический контроль функционального состояния организма

Биоритмы - регулярное самоподдерживающееся,

автономное чередование

во времени различных

биологических процессов, явлений, состояний

организма.

Классификация:

1) ультрадианные ритмы с периодом от 0,5 до 20

часов (дыхание, сердечная деятельность, фазы

быстрого и медленного сна и др.);

2) циркадианные ритмы длительностью 20-28 часов

синхронизированы со сменой дня и ночи. Это

ритмы «сон - бодрствование», суточные колебания

температуры тела, артериального давления,

работоспособности и др.;

3) инфрадианные ритмы продолжительностью свыше

суток мало изучены (ОМЦ, гибернация, колебания

гормонального спектра).

Также можно выделить мегаритмы (сезонные,

годичные, ритмы урожайности, эпидемий, стихийных бедствий и др.).

минимум

максимум

Т, период

мезор

пик

акрофаза

Жирная и проблемная кожа. Принципы и методы нормализации работы пилосебоционных структур

Жирная и проблемная кожа. Принципы и методы нормализации работы пилосебоционных структур Изменения полости рта при заболеваниях внутренних органов

Изменения полости рта при заболеваниях внутренних органов Туберкулезный спондилит

Туберкулезный спондилит Догляд за новонародженою дитиною

Догляд за новонародженою дитиною Наследственность. Генетика человека. Часть 2

Наследственность. Генетика человека. Часть 2 Аномалии конституции в детском возрасте

Аномалии конституции в детском возрасте Трансплантация легких больным муковисцидозом в России

Трансплантация легких больным муковисцидозом в России Неэффективность антимикробной терапии в хирургическом стационаре. Биопленочные инфекции

Неэффективность антимикробной терапии в хирургическом стационаре. Биопленочные инфекции Импульсные токи

Импульсные токи Детский синдром Дауна

Детский синдром Дауна Корь. История и распространение

Корь. История и распространение Полиомиелит. Источник инфекции

Полиомиелит. Источник инфекции Цереброваскулярные заболевания. Причины роста сосудистых заболеваний

Цереброваскулярные заболевания. Причины роста сосудистых заболеваний Политравма

Политравма Дезінфекція. Види дезінфекції. Дезінфекційні засоби

Дезінфекція. Види дезінфекції. Дезінфекційні засоби Остановка наружного кровотечения

Остановка наружного кровотечения Түбір өзегін өңдеу әдістері

Түбір өзегін өңдеу әдістері Загальна, зовнішня та внутрішня клубові артерії і вени

Загальна, зовнішня та внутрішня клубові артерії і вени Швы на печени и паренхиматозных органах

Швы на печени и паренхиматозных органах Снятие швов с послеоперационной раны

Снятие швов с послеоперационной раны Гемодермии и ретикулезы

Гемодермии и ретикулезы Ургентная помощь при острой сердечной и острой сосудистой недостаточности. Обморок, коллапс, шок

Ургентная помощь при острой сердечной и острой сосудистой недостаточности. Обморок, коллапс, шок Методы лучевой диагностики, применяемы в стоматологии

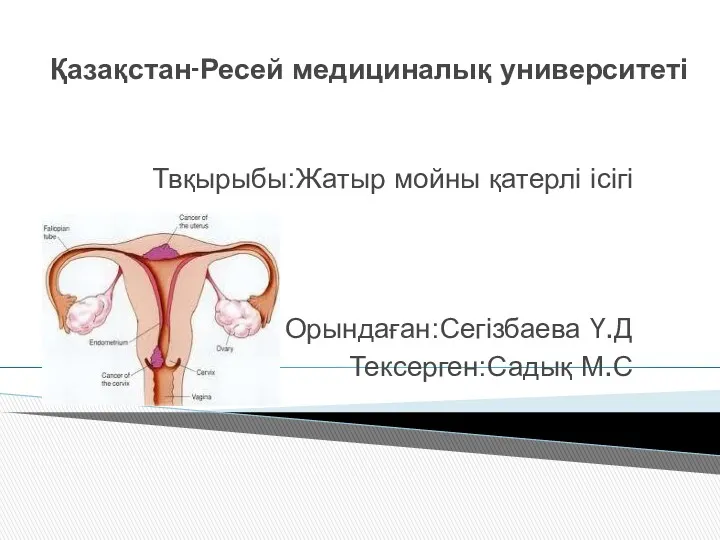

Методы лучевой диагностики, применяемы в стоматологии Жатыр мойны қатерлі ісігі

Жатыр мойны қатерлі ісігі Основы геронтологии и гериатрии

Основы геронтологии и гериатрии Применение препаратов гиалуроновой кислоты в комплексном лечении гонартроза

Применение препаратов гиалуроновой кислоты в комплексном лечении гонартроза Болезни почек

Болезни почек Терминальные состояния

Терминальные состояния