Содержание

- 2. Дидактика (от греч. didaktikos – «поучающий, обучающий») – теория обучения Дидактика—это отрасль педагогики, направленная на изучение

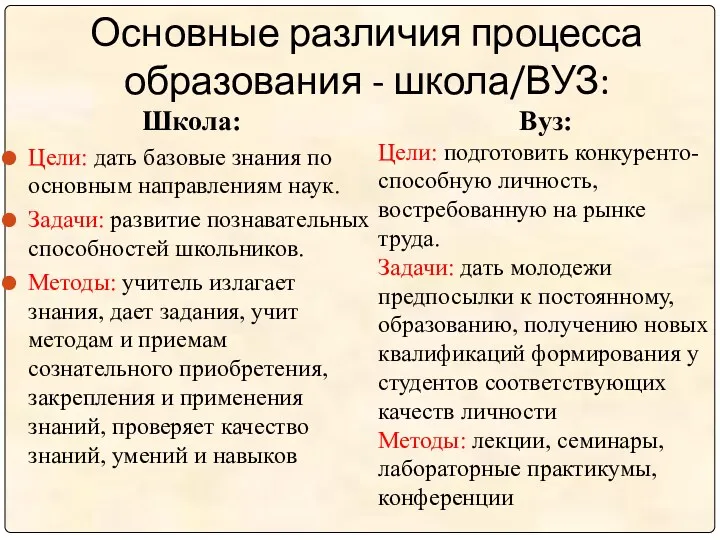

- 3. Основные различия процесса образования - школа/ВУЗ: Школа: Цели: дать базовые знания по основным направлениям наук. Задачи:

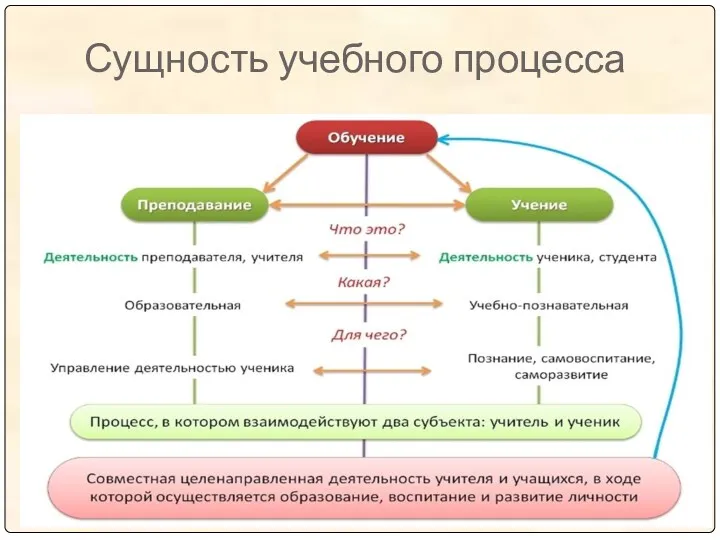

- 4. Процесс обучения - это целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодействие преподавателя и учащегося, в ходе которого решаются задачи

- 5. Цели образовательного процесса: Формирование общей культуры личности Адаптация обучающихся к жизни в обществе Создание основы для

- 6. Сущность учебного процесса

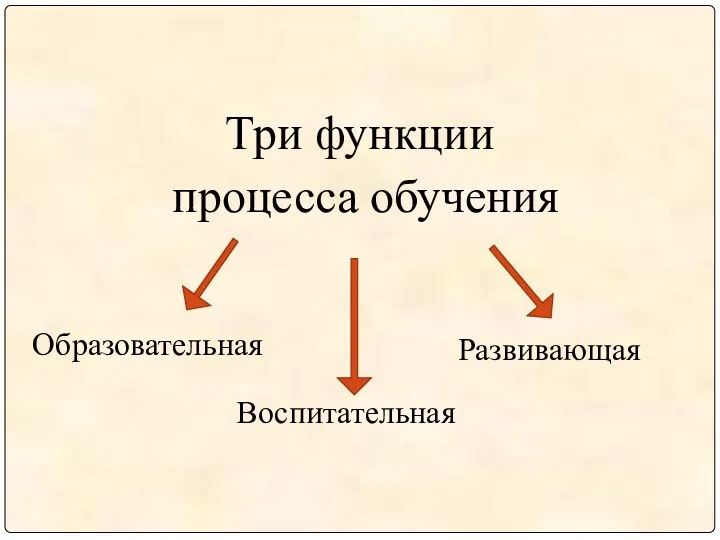

- 7. Три функции процесса обучения Образовательная Воспитательная Развивающая

- 8. Образовательная функция заключается в формировании знаний, умений, навыков, опыта творческой, научно-исследовательской деятельности. Воспитательная функция связана с

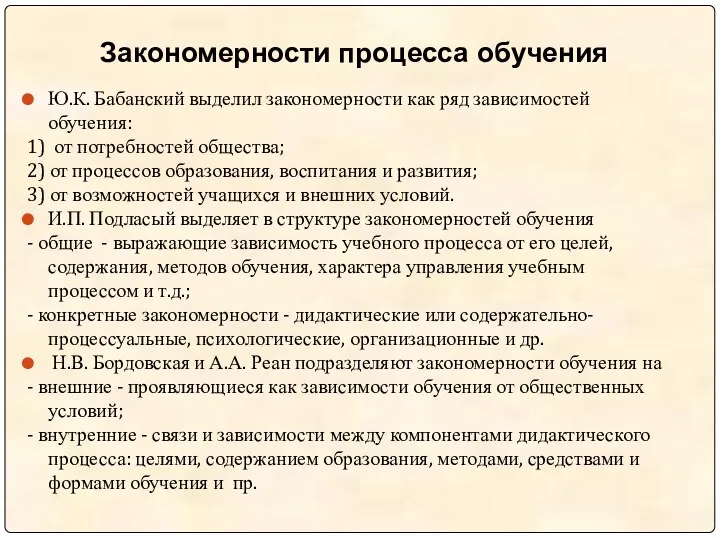

- 9. Ю.К. Бабанский выделил закономерности как ряд зависимостей обучения: 1) от потребностей общества; 2) от процессов образования,

- 10. Закономерности процесса обучения Внутренние Внешние Закономерность – это результат совокупного действия множества законов. Изучение закономерностей обучения

- 11. Примеры конкретных закономерностей обучения: - чем активней ребёнок в учебном процессе, тем выше результат обучения; -

- 12. Принципы обучения Принципы обучения – это фундаментальные положения, которые отражают общие требования к организации учебного процесса.

- 13. Основные принципы обучения 1. сознательности и активности; 2. наглядности; 3. систематичности и последовательности; 4. прочности; 5.

- 14. Разнообразие систем обучения Белл-ланкастерская система обучения - священник Эндрю Белл (1753 – 1832) и учитель Джозеф

- 15. Батавская система обучения. Джон Кеннеди начал использовать новую систему обучения, которую в 1914 году описал в

- 16. Система обучения по далтон-плану. В 1905 г. появилась система индивидуализированного обучения, автор которой – американская учительница

- 17. В России В 1920-е гг. - бригадно-лабораторный методом или бригадно-лабораторная система обучения. В 1930-е. гг. вернулась

- 18. Задание для дополнительного набора баллов Создать схемы Активация жизненной позиции человека (структурные компоненты, показатели проявления, основные

- 19. Современные дидактические концепции Концепция Л.В. Занкова. Основу этой концепции составляют следующие взаимосвязанные принципы: • обучение на

- 20. Концепция содержательного обучения Согласно этой концепции, школьник в процессе усвоения учебного материала движется от понимания конкретного

- 21. Концепция поэтапного формирования умственных действий Согласно концепции поэтапного формирования умственных действий, возможности процесса обучения значительно возрастают,

- 22. Концепция проблемного обучения Суть проблемного обучения состоит в организации педагогом для учащихся проблемных ситуаций, осознании этих

- 27. Средства обучения Средства обучения – это предметная поддержка учебного процесса: материальные и материализованные объекты, используемые в

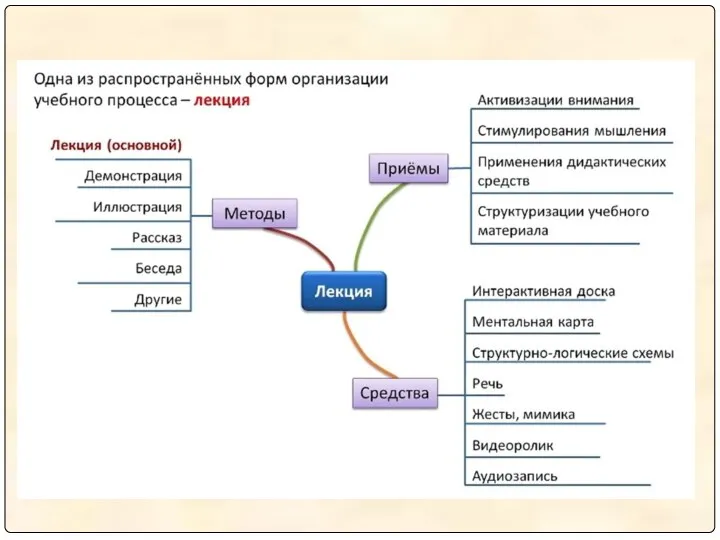

- 28. Формы обучения Форма обучения – это способ организации учебного процесса на основе взаимодействия методов, приёмов и

- 32. Скачать презентацию

Основные правила создания презентации

Основные правила создания презентации Рабочая программа (РП). Учебно-методический комплекс (УМК)

Рабочая программа (РП). Учебно-методический комплекс (УМК) Шаблон для конкурса Умник

Шаблон для конкурса Умник Производственная преддипломная практика

Производственная преддипломная практика Педагог в условиях дистанционного образования

Педагог в условиях дистанционного образования презентация Создание проблемной ситуации на уроках окружающего мира как средство формирования УУД

презентация Создание проблемной ситуации на уроках окружающего мира как средство формирования УУД Технология подготовки написания эссе на уроках обществознания

Технология подготовки написания эссе на уроках обществознания Информация для родителей по особому режиму работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

Информация для родителей по особому режиму работы школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Студенческие организации. Предвыборная программа Петухова Григория

Студенческие организации. Предвыборная программа Петухова Григория Город Сургут

Город Сургут Проект Северный олень

Проект Северный олень Внеурочная деятельность и дополнительное образование

Внеурочная деятельность и дополнительное образование Обобщение опыта работы с учащимися, имеющими пробелы в знаниях

Обобщение опыта работы с учащимися, имеющими пробелы в знаниях Наукограды как инновационный ресурс развития региона

Наукограды как инновационный ресурс развития региона Студенческий архитектурно - инженерный Форум CAIF - 2017 УГНТУ

Студенческий архитектурно - инженерный Форум CAIF - 2017 УГНТУ Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №46 города Кирова. Школа развития 5 лет. 2018-2019 учебный год

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №46 города Кирова. Школа развития 5 лет. 2018-2019 учебный год Менің іс тәжірибе күндерім

Менің іс тәжірибе күндерім Проектирование современного урока в рамках реализации фгос ноо

Проектирование современного урока в рамках реализации фгос ноо Положение об организации учебных занятий по дисциплине Физическая культура и спорт 1 полугодие 2021/ 2022

Положение об организации учебных занятий по дисциплине Физическая культура и спорт 1 полугодие 2021/ 2022 Модернизация среднего профессионального образования

Модернизация среднего профессионального образования Шаблон для защиты проектов 2019

Шаблон для защиты проектов 2019 Программа Erasmus+

Программа Erasmus+ ФГОС Особенности составления КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ФГОС Особенности составления КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Основные концепции обучения

Основные концепции обучения Структура курса ОТД: Художественно-публицистические жанры

Структура курса ОТД: Художественно-публицистические жанры Всероссийский форум Точки Роста

Всероссийский форум Точки Роста Формирование коллектива младших школьников в условиях внедрения ФГОС

Формирование коллектива младших школьников в условиях внедрения ФГОС Основная бакалаврская образовательная программа высшего профессионального образования Дошкольное образование

Основная бакалаврская образовательная программа высшего профессионального образования Дошкольное образование