Содержание

- 2. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ Концепция – логический каркас науки; включает: Основные принципы науки. Основные законы науки. Основные

- 3. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ Научное естествознание – комплекс наук о природе Гуманитарное знание: объект - человек Социальное

- 4. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В средней школе изучают: Геометрию Евклида (ок. 325 – 265 г. до н.

- 5. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ Концепции современного естествознания как учебная дисциплина: - знание о научном познании, - исследование

- 6. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ Задачи дисциплины «Концепции современного естествознания» состоят в том, чтобы студенты-гуманитарии получили сведения о

- 7. Функции учебной дисциплины Гносеологическая (познавательная) функция: студент получает приращение знаний в сфере естествознания, которая касается не

- 8. Функции учебной дисциплины Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее понимание

- 9. Два типа культуры Культура - совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а также сама человеческая

- 10. Два типа культуры Двойственность мира культуры - основание возникновения двух ее типов: естественнонаучного и гуманитарного. Предметная

- 11. Два типа культуры Чарльз Перси Сноу (1905 – 1980), английский писатель и физикохимик в лекции «Две

- 12. Две культуры Гуманитарная и естественнонаучная культура различаются по ряду критериев. Наиболее ярко эти различия наблюдаются в

- 13. Две культуры

- 14. Две культуры

- 15. Взаимодополнительность культур Оба типа культур — творения разума и рук человеческих. Человек — существо двойственное, биосоциальное,

- 16. Влияние гуманитаристики на естествознание Развитие естественных наук способно порождать объекты, ставящие под угрозу существование человечества (ядерное

- 17. Влияние естествознания на гуманитарную культуру Рассуждая о месте человека в мире, нельзя не принимать во внимание

- 18. Взаимосвязь культур В начале XXI в. единство и взаимосвязь культур проявляется в следующих формах: в изучении

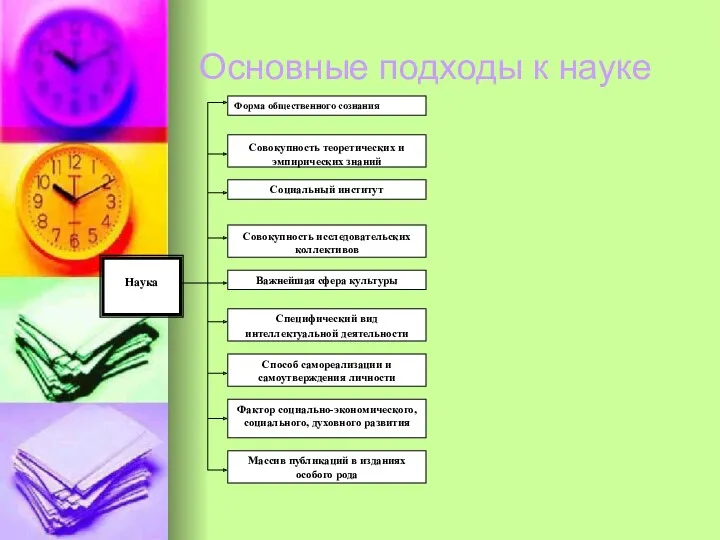

- 19. Основные подходы к науке

- 20. Начало науки Наиболее распространенная точка зрения на начало науки признает древнегреческую цивилизацию начальной стадией становления науки,

- 21. Структура науки Субъект науки — научные работники, коллективы исследователей. Объект науки — это все состояния бытия

- 22. Научный метод Всеобщие философские методы, касающиеся всего естествознания, любой науки; чаще всего здесь выделяют диалектический и

- 23. Уровни научного познания Эмпирический уровень научного познания – это непосредственное исследование чувственно воспринимаемых объектов. Теоретический уровень

- 24. Формы научного знания Формами научного знания выступают: научные факты, проблемы, гипотезы, доказательство или опровержение гипотез, законы,

- 25. Результаты науки Результаты науки многообразны. Ее смысл — получение научного знания. Это знание отличается следующими свойствами:

- 26. Логика науки В 60-х гг. ХХ века сформулирована концепция развития науки американского историка и философа науки

- 27. Парадигма Теория Методология исследований Признанные всеми Законы (Ньютона, Ома и т.п.) Концептуальные модели Ценностные установки при

- 28. Логика науки Приращение знания в рамках парадигмы получило название «нормальной науки». Смена парадигмы есть научная революция.

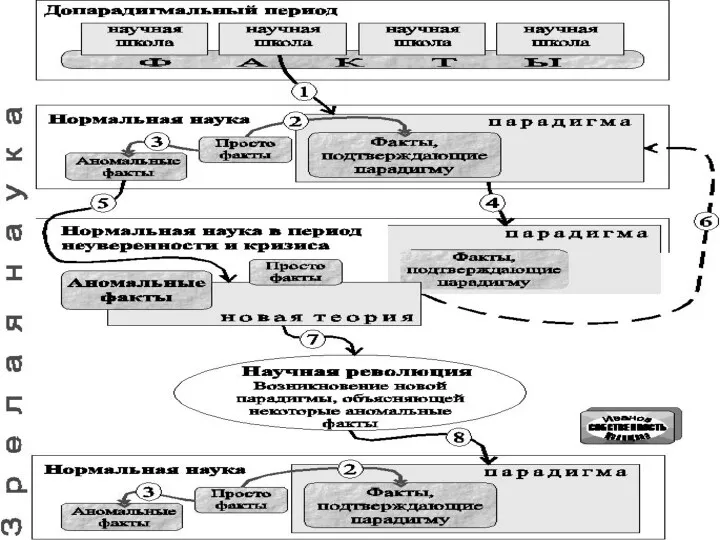

- 30. Схема развития науки 1 При переходе к зрелой науке на основе идей одной (или нескольких) научных

- 31. Лакатос о развитии науки Альтернативную модель развития науки - методологию научно-исследовательских программ – предложил И. Лакатос

- 32. Лакатос о структуре научно-исследовательской программы «Жесткое ядро», включающее неопровержимые для сторонников программы исходные положения. «Негативная эвристика»

- 34. Скачать презентацию

Политехнический колледж городского хозяйства

Политехнический колледж городского хозяйства Исследовательская деятельность как средство развития универсальных учебных действий младших школьников

Исследовательская деятельность как средство развития универсальных учебных действий младших школьников Профили подготовки на юридическом факультете

Профили подготовки на юридическом факультете Почему небо голубое. Исследовательская работа

Почему небо голубое. Исследовательская работа 20231019_na_soveshchanie_27.09

20231019_na_soveshchanie_27.09 Самопрезентация Корсуновой Т.Н. учителя МКОУ СОШ №1 г. Россоши

Самопрезентация Корсуновой Т.Н. учителя МКОУ СОШ №1 г. Россоши Единый Государственный Экзамен 2020. Инструкция для организаторов и учащихся

Единый Государственный Экзамен 2020. Инструкция для организаторов и учащихся Итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году в XI классах

Итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году в XI классах Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2024 году

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2024 году Творческий отчет учителей английского языка

Творческий отчет учителей английского языка Персонофицированное дополнительное образование

Персонофицированное дополнительное образование Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношение государства к лицам с ограниченными возможностями здоровья

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношение государства к лицам с ограниченными возможностями здоровья Система освіти Великої Британії

Система освіти Великої Британії Экотуризм. Учебно-методический комплекс для студентов специальностей География, Туризм и гостеприимство

Экотуризм. Учебно-методический комплекс для студентов специальностей География, Туризм и гостеприимство Києво-Могилянська академія

Києво-Могилянська академія Урок по светской этике 4 класс Моральный долг

Урок по светской этике 4 класс Моральный долг Тематико-типологическое моделирование документного фонда

Тематико-типологическое моделирование документного фонда Открытое собрание студенческого совета финансово-экономического факультета

Открытое собрание студенческого совета финансово-экономического факультета Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави

Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави Презентация Разноуровневая дифференциация на уроке математики

Презентация Разноуровневая дифференциация на уроке математики Проектна діяльність учнів

Проектна діяльність учнів Мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций в профессиональном образовании

Мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций в профессиональном образовании Региональный квалиметрический мониторинг. Инструкция по заполнению бланка ответов

Региональный квалиметрический мониторинг. Инструкция по заполнению бланка ответов Грантовые программы Фонда содействия инновациям для реализации проектов

Грантовые программы Фонда содействия инновациям для реализации проектов МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1 Перспективи та особливості ЗНО-2017 з фізики

Перспективи та особливості ЗНО-2017 з фізики Котелок, вари. Викторина

Котелок, вари. Викторина Международная молодежная организация Аiesec

Международная молодежная организация Аiesec