Содержание

- 2. Понятие «проблема» Слово “проблема” в русском языке многозначно. Наиболее общее его значение - “сложный вопрос, задача,

- 3. Учебная проблема Учебными проблемами мы называем проблемы природы, человека или общества, включенные в содержание обучения. В

- 4. Проблемная ситуация Мышление исходит из проблемной ситуации. Проблемной является ситуация, в которой имеется нечто имплицитно в

- 5. Проблемная ситуация А.М. Матюшкина. “Проблемной, - отмечает А.М. Матюшкин, - называется ситуация, возникающая в процессе выполнения

- 6. Проблемная ситуация Дидактический смысл применения в учебном процессе проблемной ситуации : 1) систематическое создание проблемных ситуаций

- 7. Дидактические возможности проблемной ситуации Дидактические цели создания проблемных ситуаций в процессе обучения : а) привлечь внимание

- 8. Подходы к классификации проблемных ситуаций

- 9. основания классификации проблемных ситуаций

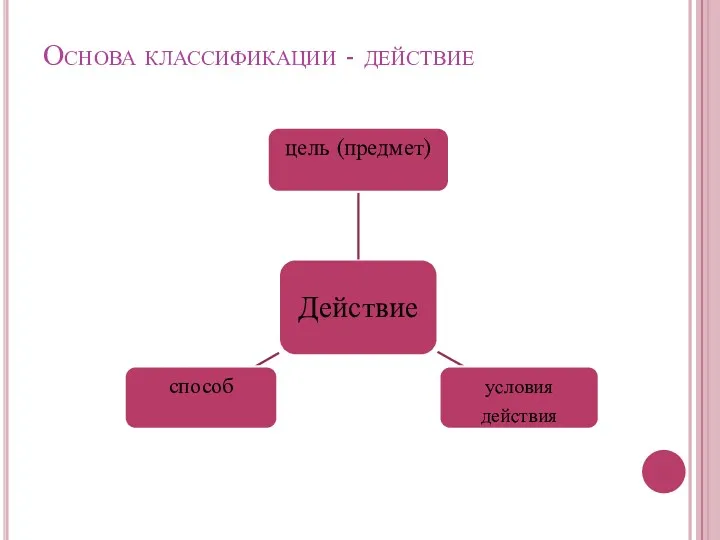

- 10. Основа классификации - действие

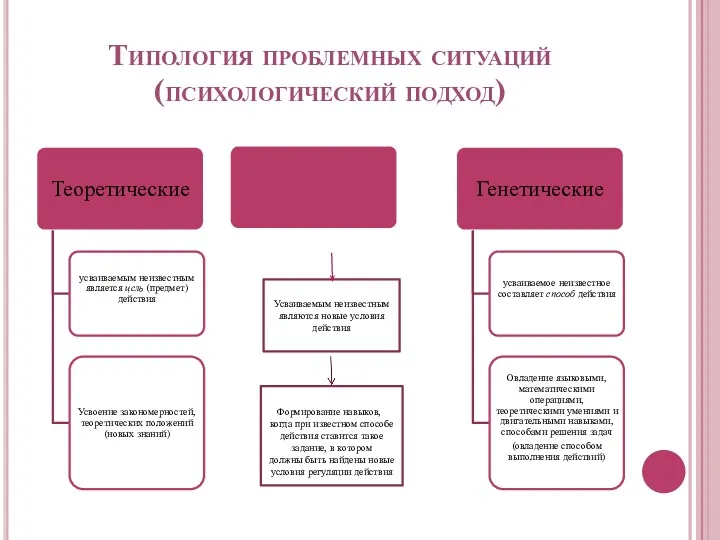

- 11. Типология проблемных ситуаций (психологический подход) Усваиваемым неизвестным являются новые условия действия Формирование навыков, , когда при

- 12. гносеологический подход к классификации проблемных ситуаций Общее представление о проблемных ситуациях предполагает их классификацию как различных

- 13. Дидактический подход к классификации проблемных ситуаций В качестве основания для классификации используют различные дидактические способы создания

- 14. Способы создания проблемных ситуаций 1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними.

- 15. методические приёмы создания проблемных ситуаций 1. Предварительные домашние задания. Они позволяют поставить на уроке учебные проблемы,

- 16. Использование межпредметных связей для создания проблемных ситуаций В.Н.Максимова разработала методические пути реализации проблемного обучения на основе

- 17. ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА В процессе решения “познавательной” (“проблемно - познавательной”, “поисково - познавательной”) задачи (“вопроса”, “упражнения”, “задания”)

- 18. Структура проблемной задачи В структуре проблемной задачи выделяются следующие составные элементы: 1)условия, или данные, известные учащимся

- 19. Типология проблемной задачи Наиболее продуктивная общедидактическая типология, предложенная И.Я. Лернером. Он делит задачи по двум основаниям:

- 20. Система проблемных задач Система задач должна отвечать обязательным показателям. И.Я. Лернер выделяет пять показателей, которые характеризуют

- 21. условия системы проблемных задач Н.А. Погорелова выделяет следующие условия: 1) усложнение содержания изучаемого материала; 2) повышение

- 22. Уровни сложности проблемных задач Наиболее продуктивной является точка зрения И.Л. Лернера. Сложность задачи обусловлена тремя факторами:

- 23. Условия составления проблемных задач Этой проблемой занимались многие исследователи. Наиболее приемлемой при обучении младших школьников нам

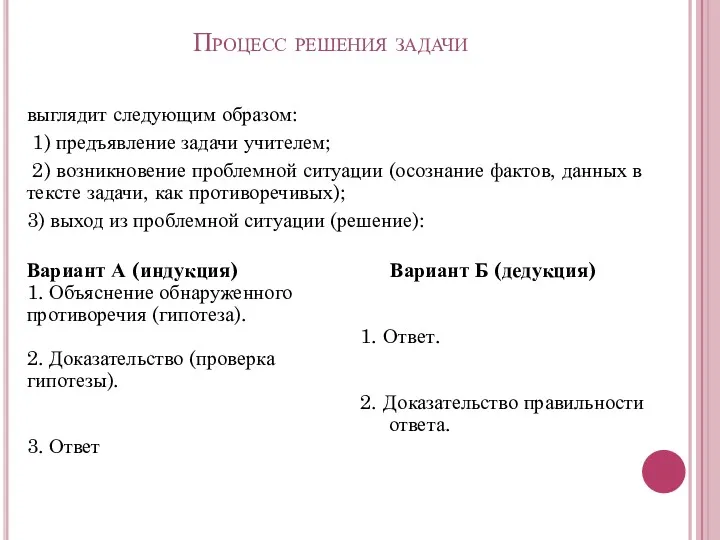

- 24. Процесс решения задачи выглядит следующим образом: 1) предъявление задачи учителем; 2) возникновение проблемной ситуации (осознание фактов,

- 25. способ решения проблемных задач 1)проблемная задача полностью решается самим учителем с соблюдением всех этапов решения (проблемное

- 26. ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ проверяющие направленность внимания; - направленные на проверку прочности ранее усвоенных

- 27. условия, при которых тот или иной вопрос становится проблемным - иметь логическую связь как с ранее

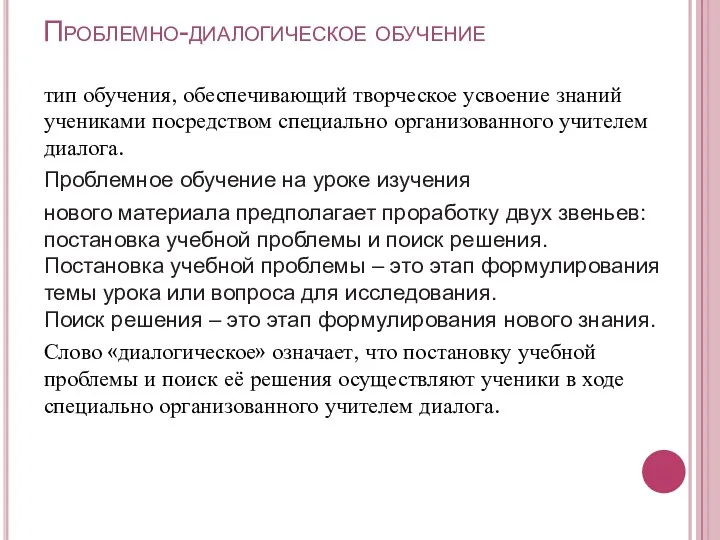

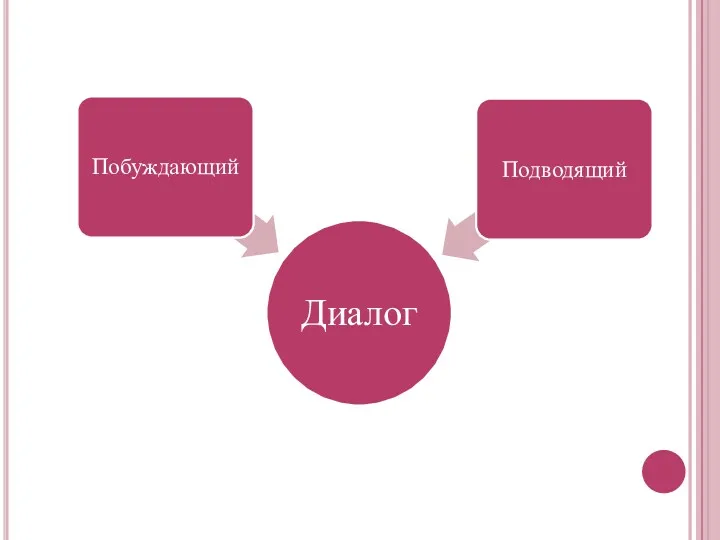

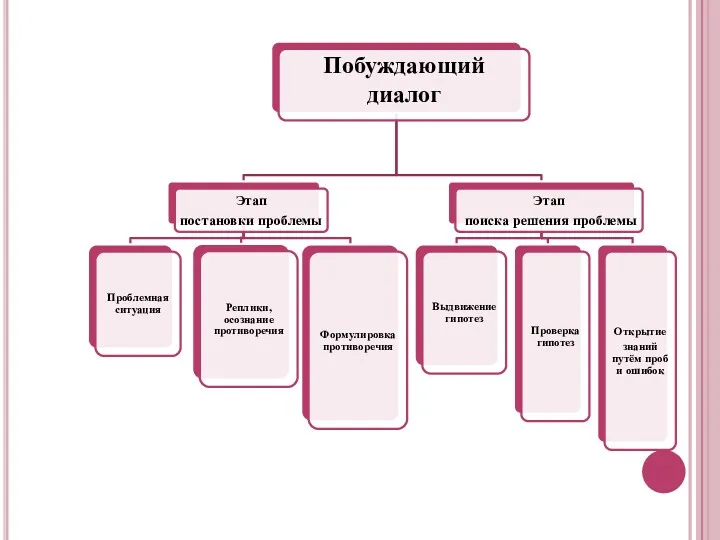

- 28. Проблемно-диалогическое обучение тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. Проблемное обучение

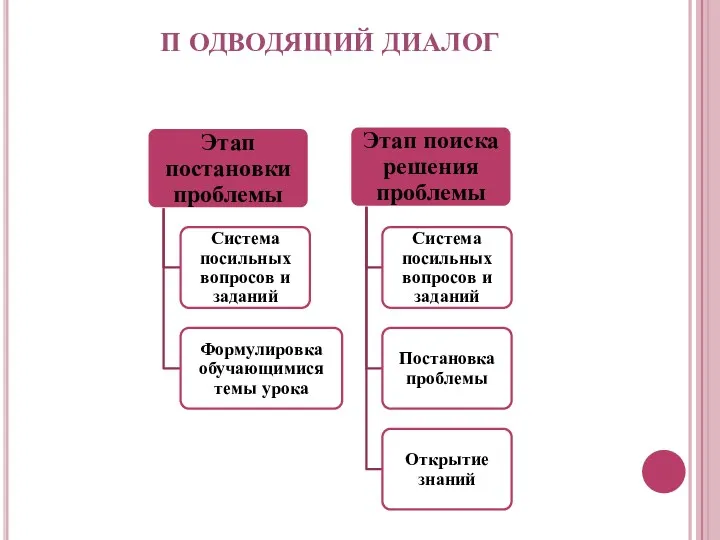

- 31. П ОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ

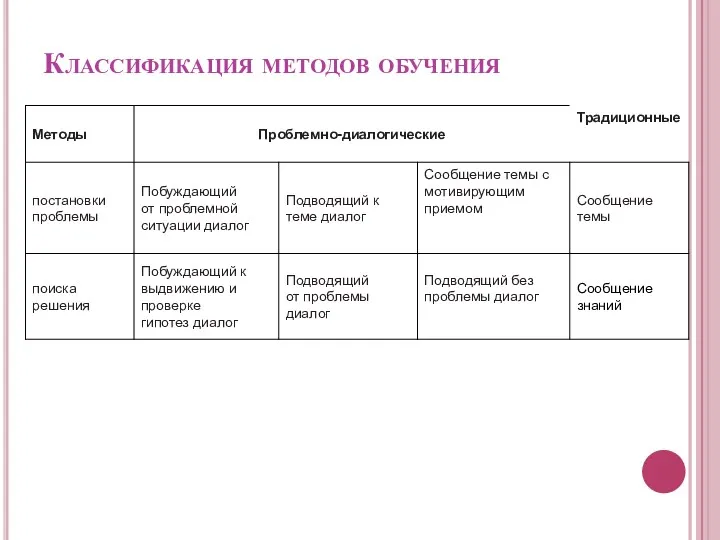

- 32. Классификация методов обучения

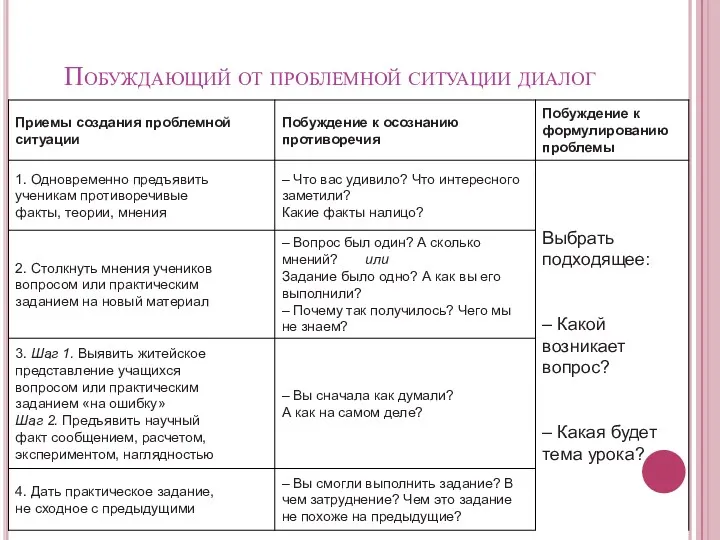

- 33. Побуждающий от проблемной ситуации диалог

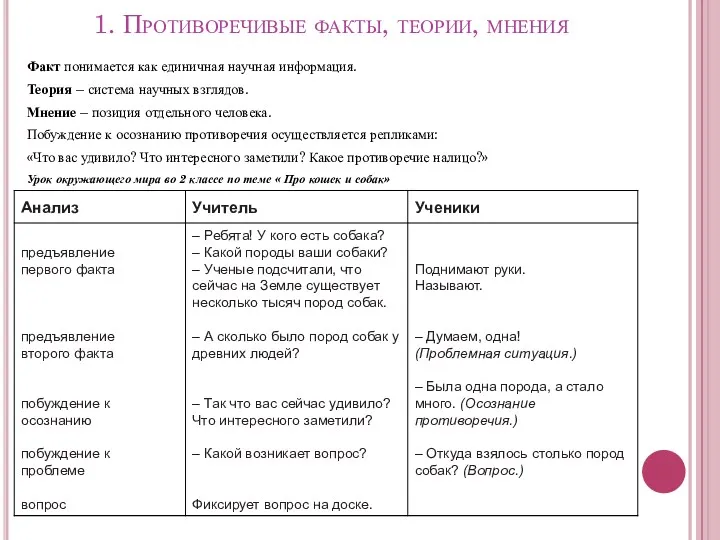

- 34. 1. Противоречивые факты, теории, мнения Факт понимается как единичная научная информация. Теория – система научных взглядов.

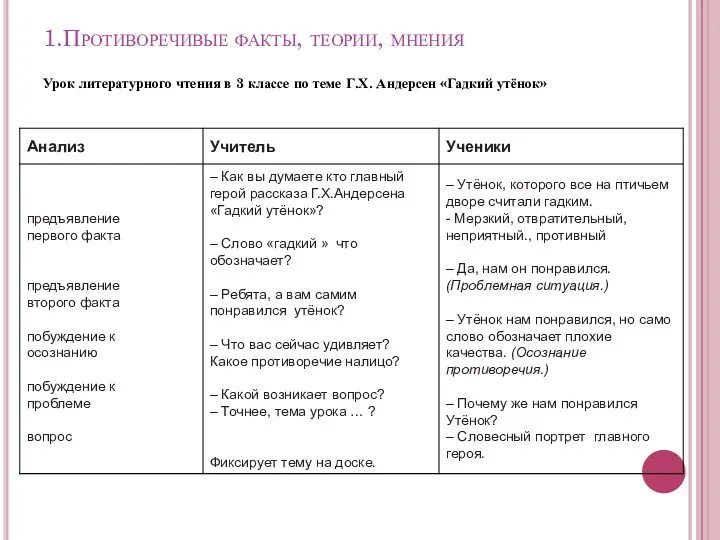

- 35. 1.Противоречивые факты, теории, мнения Урок литературного чтения в 3 классе по теме Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

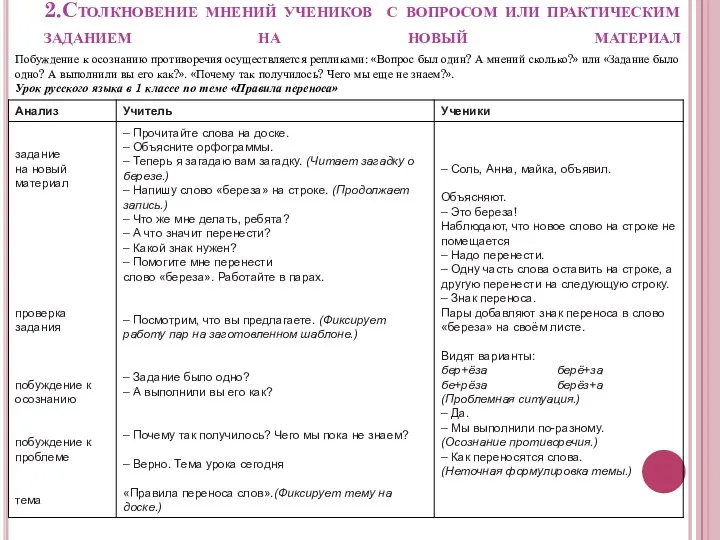

- 36. 2.Столкновение мнений учеников с вопросом или практическим заданием на новый материал Побуждение к осознанию противоречия осуществляется

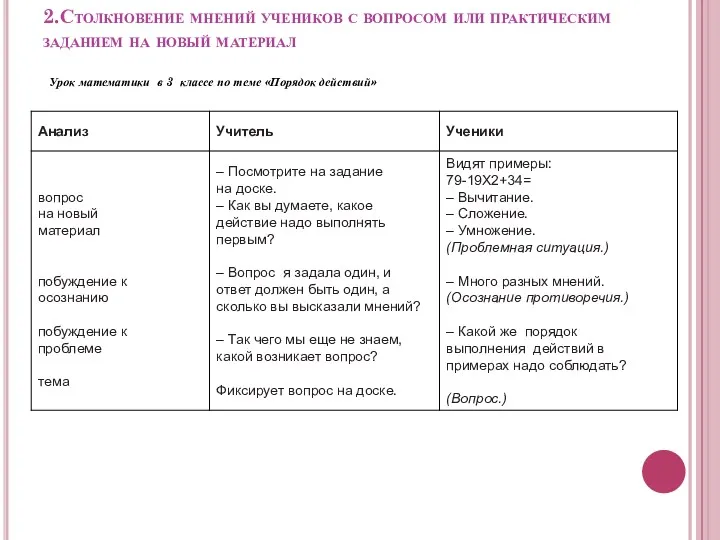

- 37. 2.Столкновение мнений учеников с вопросом или практическим заданием на новый материал Урок математики в 3 классе

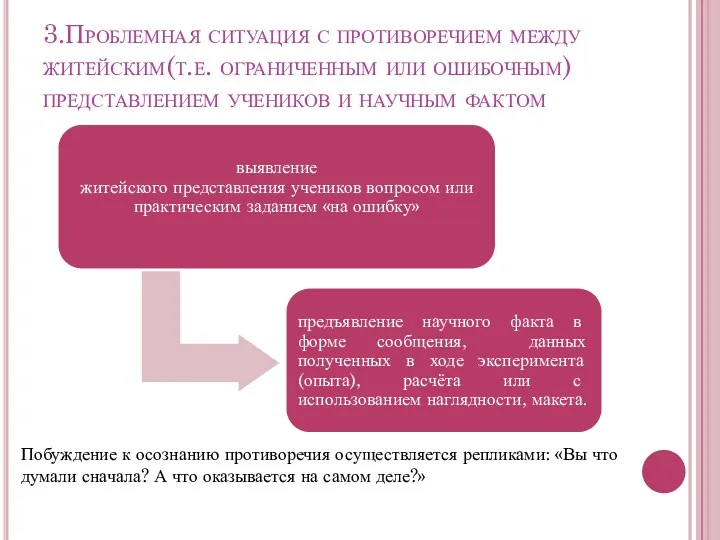

- 38. 3.Проблемная ситуация с противоречием между житейским(т.е. ограниченным или ошибочным) представлением учеников и научным фактом Побуждение к

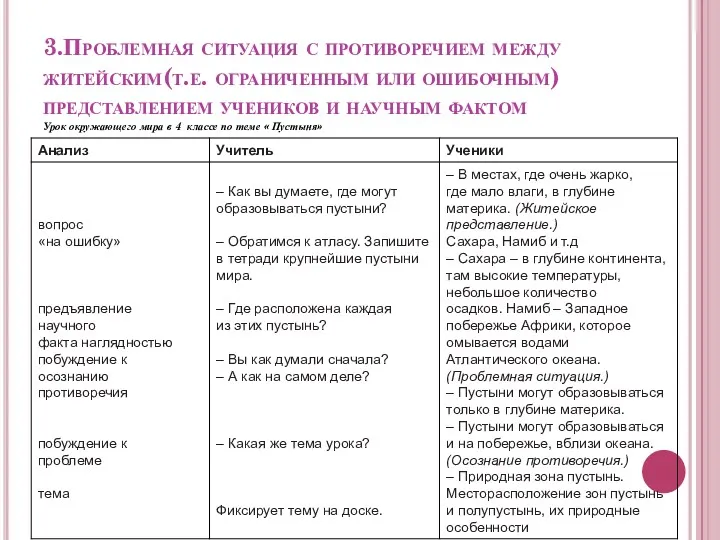

- 39. 3.Проблемная ситуация с противоречием между житейским(т.е. ограниченным или ошибочным) представлением учеников и научным фактом Урок окружающего

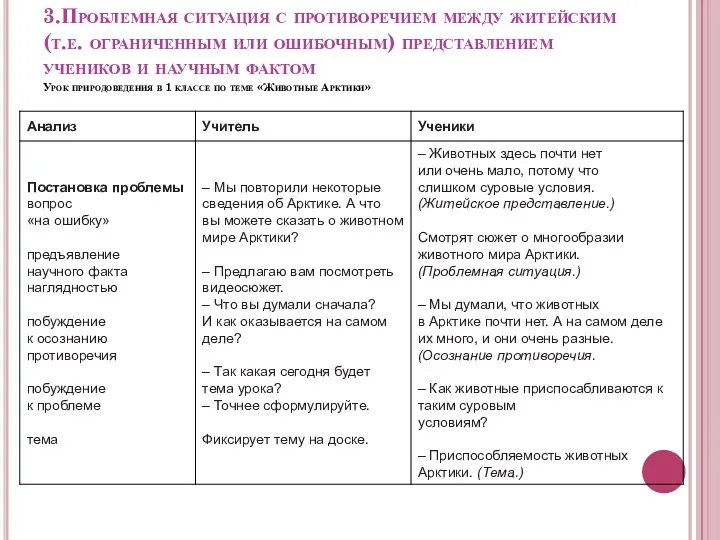

- 40. 3.Проблемная ситуация с противоречием между житейским(т.е. ограниченным или ошибочным) представлением учеников и научным фактом Урок природоведения

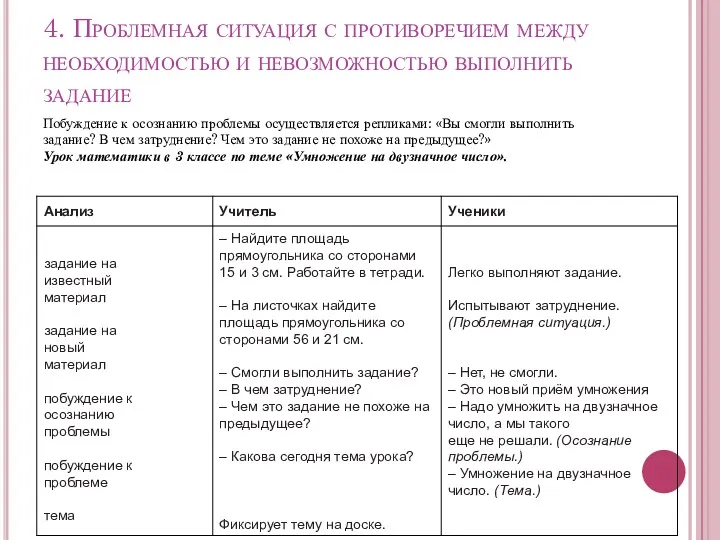

- 41. 4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и невозможностью выполнить задание Побуждение к осознанию проблемы осуществляется

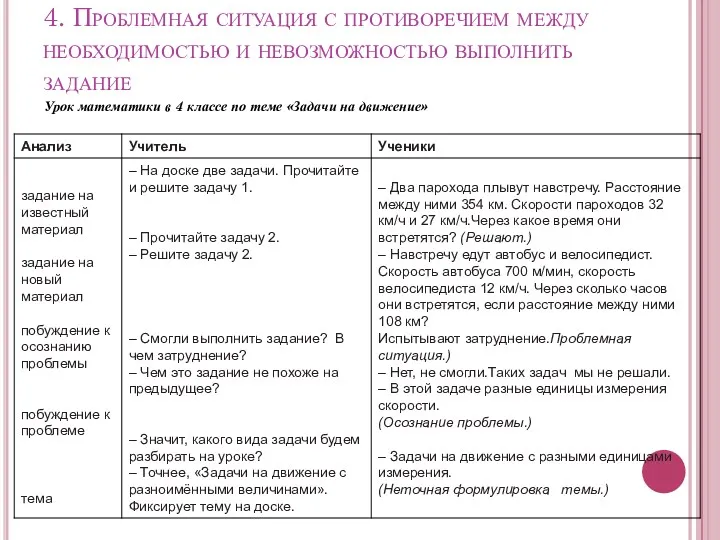

- 42. 4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и невозможностью выполнить задание Урок математики в 4 классе

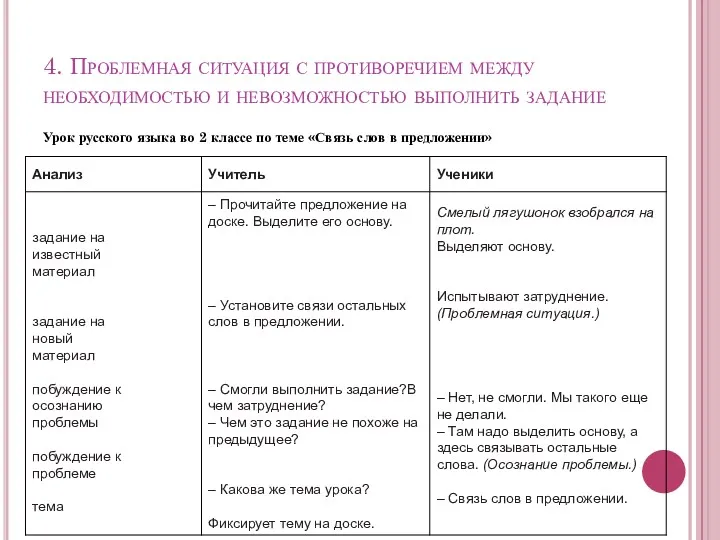

- 43. 4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и невозможностью выполнить задание Урок русского языка во 2

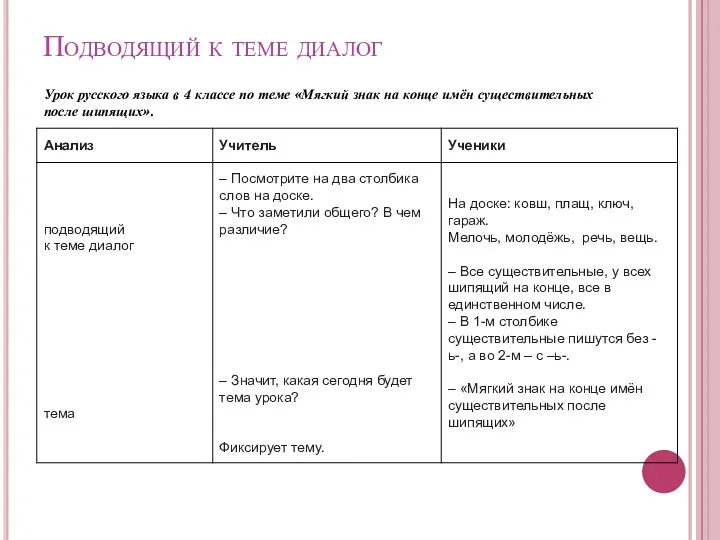

- 44. Подводящий к теме диалог Урок русского языка в 4 классе по теме «Мягкий знак на конце

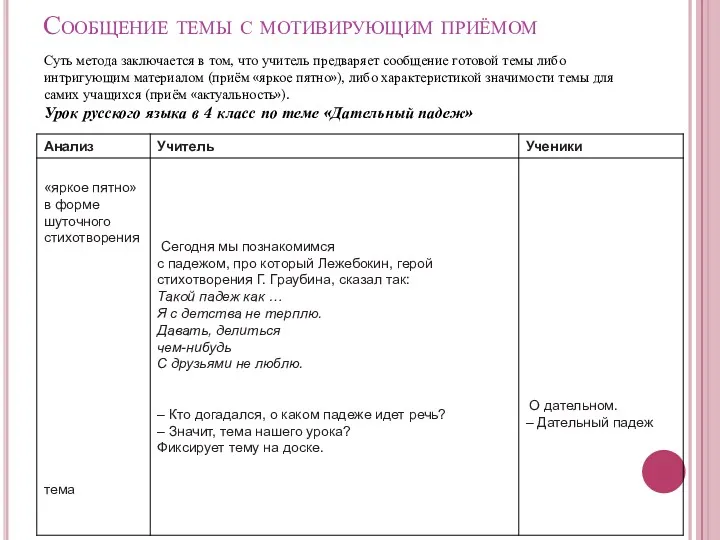

- 45. Сообщение темы с мотивирующим приёмом Суть метода заключается в том, что учитель предваряет сообщение готовой темы

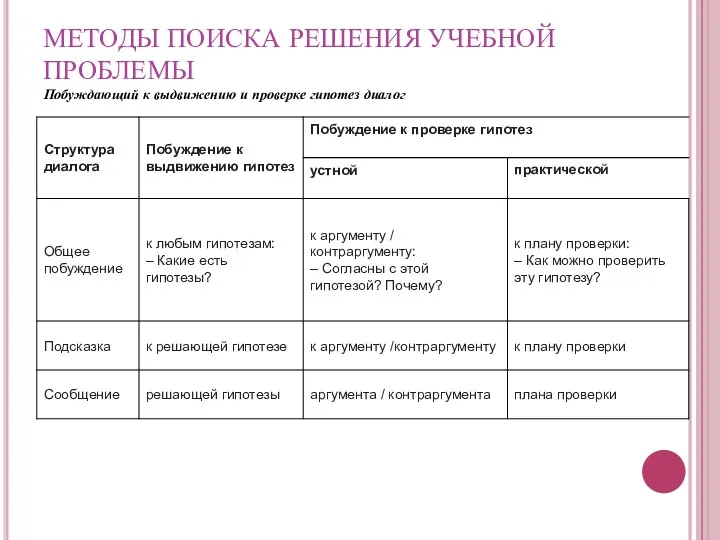

- 46. МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог

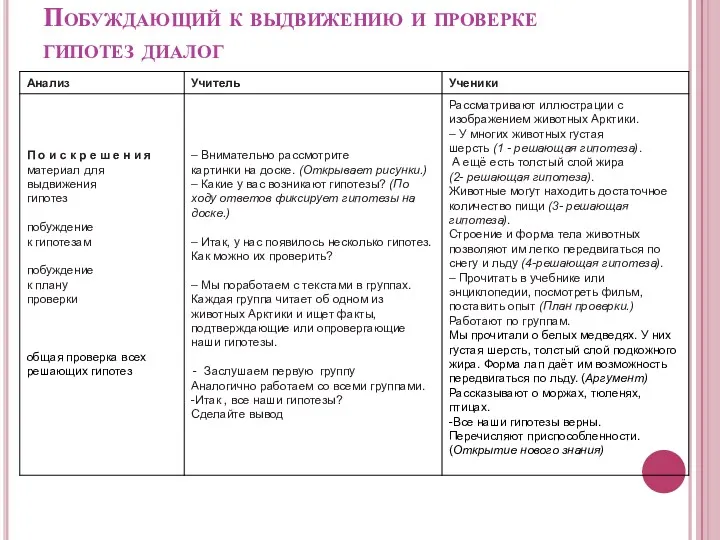

- 47. Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог

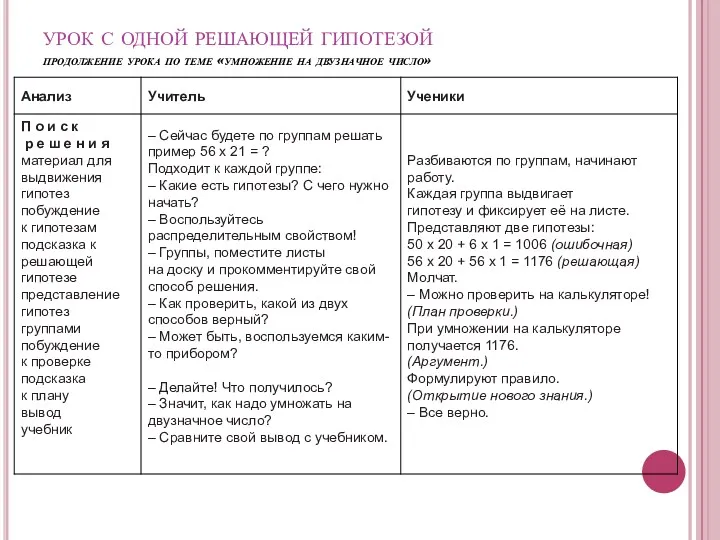

- 48. урок с одной решающей гипотезой продолжение урока по теме «умножение на двузначное число»

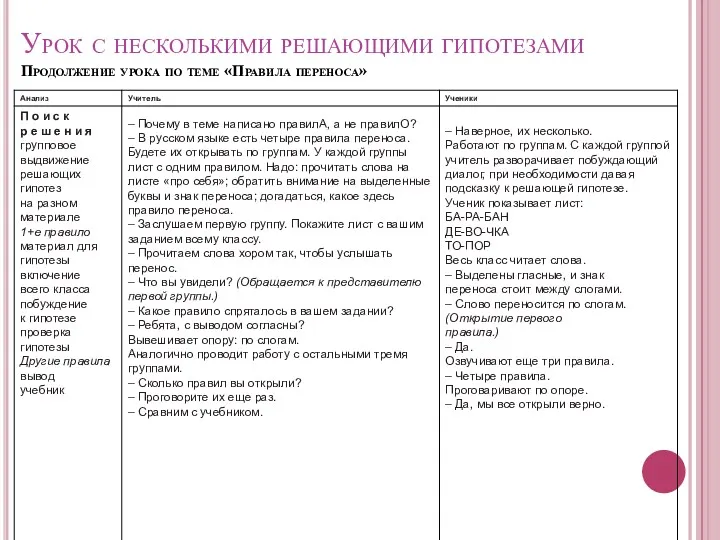

- 49. Урок с несколькими решающими гипотезами Продолжение урока по теме «Правила переноса»

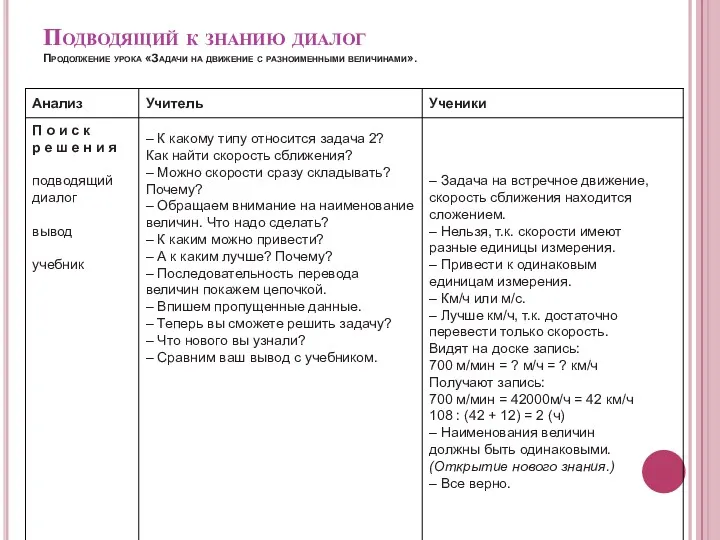

- 50. Подводящий к знанию диалог Продолжение урока «Задачи на движение с разноименными величинами».

- 52. Скачать презентацию

Система В.А. Караковского: модель гуманистической воспитательной системы современной массовой школы

Система В.А. Караковского: модель гуманистической воспитательной системы современной массовой школы Подростки 21 века

Подростки 21 века Сценарий праздника День матери

Сценарий праздника День матери Курочка с цыпленком

Курочка с цыпленком Капля по капле и камень точит.

Капля по капле и камень точит. Что такое Интернет?

Что такое Интернет? Проблемалық оқыту технологиясы

Проблемалық оқыту технологиясы Фестиваль Страна открытий как площадка презентации детской исследовательской работы

Фестиваль Страна открытий как площадка презентации детской исследовательской работы Презентация Времена года

Презентация Времена года Новогодняя викторина

Новогодняя викторина Презентация для классного часа, посвященного теме Великой Отечественной войны Диск

Презентация для классного часа, посвященного теме Великой Отечественной войны Диск Детская организация Ираф. Ритуалы, символика

Детская организация Ираф. Ритуалы, символика Глагол

Глагол Стили семейного воспитания.

Стили семейного воспитания. В мире профессий

В мире профессий Индивидуализация в обучении иностранному языку (на материале УМК Spotlight)

Индивидуализация в обучении иностранному языку (на материале УМК Spotlight) Мамаев курган часть 1-презентация

Мамаев курган часть 1-презентация Методика развития речи

Методика развития речи Цели и задачи лагеря. Логика развития лагерной смены

Цели и задачи лагеря. Логика развития лагерной смены презентацияЛекарственные травы Смоленской области.

презентацияЛекарственные травы Смоленской области. Исследовательская работа Здоровое питание в школьной столовой

Исследовательская работа Здоровое питание в школьной столовой Программа детско-родительского клуба Семья

Программа детско-родительского клуба Семья Развитие речи на уроках биологии

Развитие речи на уроках биологии Теория и методика развития дошкольника. Актуальные проблемы познавательного развития. Тема 5

Теория и методика развития дошкольника. Актуальные проблемы познавательного развития. Тема 5 Загадки по ПДД

Загадки по ПДД А ну мальчишки давай, давай! Внеклассное мероприятие между 3 третьими классами

А ну мальчишки давай, давай! Внеклассное мероприятие между 3 третьими классами Развитие познавательной деятельности глухих школьников

Развитие познавательной деятельности глухих школьников Модель робота-помощника на базе конструктора Lego WeDo 2.0

Модель робота-помощника на базе конструктора Lego WeDo 2.0