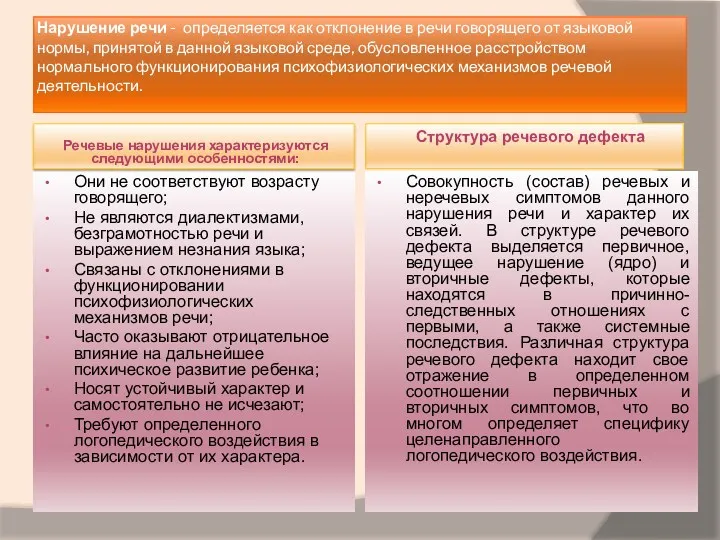

Они не соответствуют возрасту говорящего;

Не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением

незнания языка;

Связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических механизмов речи;

Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее психическое развитие ребенка;

Носят устойчивый характер и самостоятельно не исчезают;

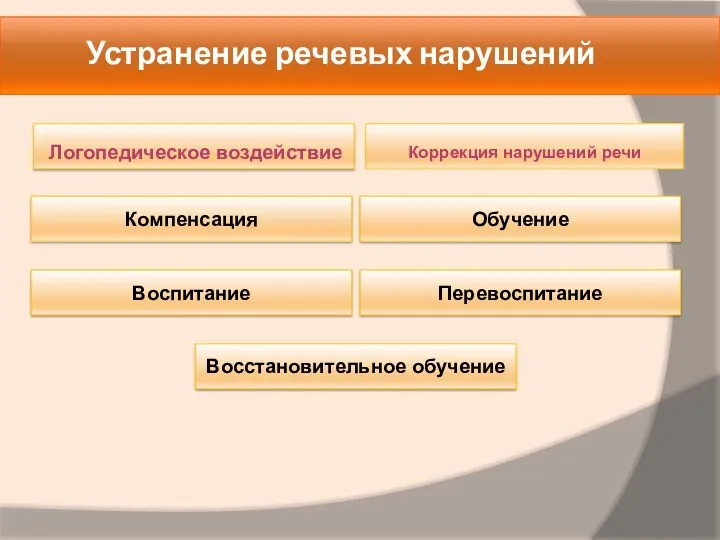

Требуют определенного логопедического воздействия в зависимости от их характера.

Совокупность (состав) речевых и неречевых симптомов данного нарушения речи и характер их связей. В структуре речевого дефекта выделяется первичное, ведущее нарушение (ядро) и вторичные дефекты, которые находятся в причинно-следственных отношениях с первыми, а также системные последствия. Различная структура речевого дефекта находит свое отражение в определенном соотношении первичных и вторичных симптомов, что во многом определяет специфику целенаправленного логопедического воздействия.

Нарушение речи - определяется как отклонение в речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде, обусловленное расстройством нормального функционирования психофизиологических механизмов речевой деятельности.

Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями:

Структура речевого дефекта

Презентация к мероприятию Искусство жить среди людей, или еще один шаг навстречу людям

Презентация к мероприятию Искусство жить среди людей, или еще один шаг навстречу людям Топиарий – дерево счастья

Топиарий – дерево счастья Мы выбираем ЗОЖ

Мы выбираем ЗОЖ Мастерская Стоматология. Базовое занятие Гигиена полости рта

Мастерская Стоматология. Базовое занятие Гигиена полости рта Конкурс. Солдатушки браво ребятушки !

Конкурс. Солдатушки браво ребятушки ! Инновационные подходы к управлению образовательным учреждением

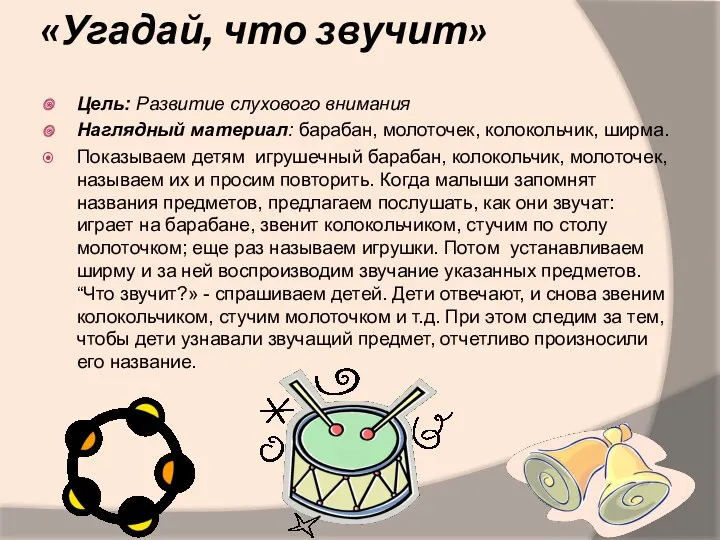

Инновационные подходы к управлению образовательным учреждением Играя – звуки различаем. Мастер-класс для родителей

Играя – звуки различаем. Мастер-класс для родителей Золотые руки работника

Золотые руки работника 1 сентября в первом классе

1 сентября в первом классе Причины формирования отклоняющегося поведения, результатом которого становится совершение правонарушения.

Причины формирования отклоняющегося поведения, результатом которого становится совершение правонарушения. Предмет, задачи сравнительной педагогики, связь её с другими науками

Предмет, задачи сравнительной педагогики, связь её с другими науками Использование УМК Сферы для формирования регулятивных УУД у обучающихся на уроках математики

Использование УМК Сферы для формирования регулятивных УУД у обучающихся на уроках математики Артикуляционная гимнастика

Артикуляционная гимнастика Педагогическое сопровождение сюжетно - ролевых игр детей дошкольного возраста (4 - 5 лет)

Педагогическое сопровождение сюжетно - ролевых игр детей дошкольного возраста (4 - 5 лет) Герои Великой Отечественной войны.

Герои Великой Отечественной войны. Физкультминутка для глаз

Физкультминутка для глаз Технология исследовательского обучения

Технология исследовательского обучения Повторяем цифры

Повторяем цифры презентация Именины рябины

презентация Именины рябины Законодательная база ограничения курения табака

Законодательная база ограничения курения табака Отчет о проведении третьего этапа краевой акции Экологический марафон. День птиц в старшей группе Пчелки

Отчет о проведении третьего этапа краевой акции Экологический марафон. День птиц в старшей группе Пчелки Инструкция по написанию магистерской работы

Инструкция по написанию магистерской работы Направления коррекционно-логопедической работы при ринолалии и заикании

Направления коррекционно-логопедической работы при ринолалии и заикании Мосты Обводного канала

Мосты Обводного канала Поняття педагогічної діагностики

Поняття педагогічної діагностики Этика в профессиональной культуре педагога

Этика в профессиональной культуре педагога Плетение из бисера, схемы для начинающих

Плетение из бисера, схемы для начинающих Детское объединение Затейники

Детское объединение Затейники