- Главная

- Без категории

- Автоматизированные системы управления и связь

Содержание

- 2. Лекции (час.) 4 Практические (семинарские) занятия (час.) 4 Лабораторные работы (час.) - Курсовой проект/работа + Форма

- 3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ О дисциплине Дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» относится к циклу

- 4. Введение В период информатизации общества формирование и производство информации становится особо важным для ее полноценного применения.

- 5. Теоретические основы организации радиосвязи Радиосвязь. Основные термины и определения Радиосвязь является важнейшей, а во многих случаях

- 6. Радиосвязь - это род электросвязи, который реализуется с использованием радиосредств, земных и ионосферных радиоволн. Радиосвязь -

- 7. Основными аспектами управления, оповещения и взаимодействия являются информация, сообщения и сигналы Информация - это все сведения,

- 8. Процесс обмена информацией в заданные сроки и с требуемым качеством называется связью. К связи предъявляются требования

- 9. Непременными условиями бесперебойного обеспечения радиосвязи являются: - постоянная готовность радиосредств к обеспечению связи; - знание личным

- 10. Передача по радиоканалам информации и ведение переговоров именуются радиообменом. По своему содержанию радиообмен подразделяется на служебный

- 11. По характеру обмена радиосвязь может быть симплексной, дуплексной и полудуплексной. Симплексная радиосвязь - это односторонняя радиосвязь,

- 12. Способы организации радиосвязи Под способами организации радиосвязи понимают порядок, методы и приемы применения сил и средств

- 13. В радиосетях назначается главная (старшая) радиостанция. Требования главной радиостанции обязаны выполнять все радиостанции сети немедленно и

- 14. Радиомаскировка, защита от помех, ограничения в работе радиосредств Радиомаскировка представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий,

- 15. Способы повышения эффективности радиосвязи. Дальность радиосвязи Существуют следующие способы повышения эффективности радиосвязи: увеличение мощности передатчика радиостанций

- 16. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия гражданской защиты» Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

- 17. Задание: Разработать структурную схему системы оперативной связи и дать ее краткое описание. Рассчитать основные характеристики системы

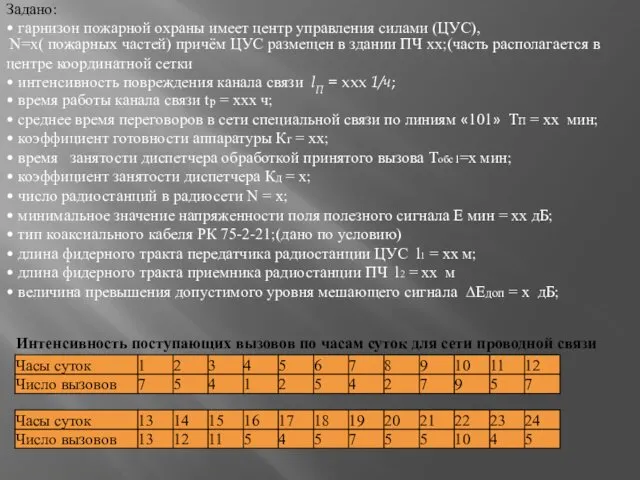

- 19. Задано: • гарнизон пожарной охраны имеет центр управления силами (ЦУС), N=х( пожарных частей) причём ЦУС размещен

- 20. Расчет основных характеристик системы оперативной связи пожарно-спасательного отряда Расчет числа резервных каналов связи для обеспечения требуемой

- 21. Прологарифмируем последнее выражение Определяем требуемое количество каналов системы связи Определение интенсивности входного потока вызовов, поступающего на

- 22. Оптимизация сети специальной связи по линиям «101»и расчет ее пропускной способности Оптимизация сети специальной связи по

- 24. В общем виде вероятность того, что все п линий связи будут заняты (т.е. вероятность отказа в

- 25. Вероятность отказа при этом определяется как Сравнивая полученное значение Pотк3 и заданное значение РП, приходим к

- 26. Определяем среднее число свободных линий связи: Коэффициент простоя линий специальной связи Фактическая пропускная способность сети специальной

- 27. Определение необходимого числа диспетчеров Время занятости диспетчера обслуживанием одного вызова где ТП - заданная величина времени

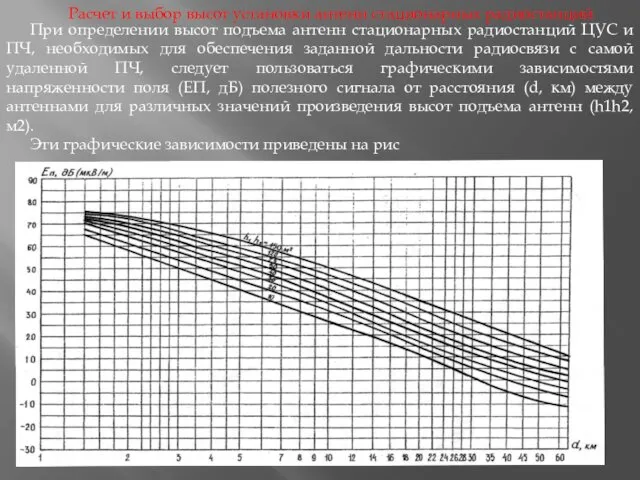

- 28. Расчет и выбор высот установки антенн стационарных радиостанций При определении высот подъема антенн стационарных радиостанций ЦУС

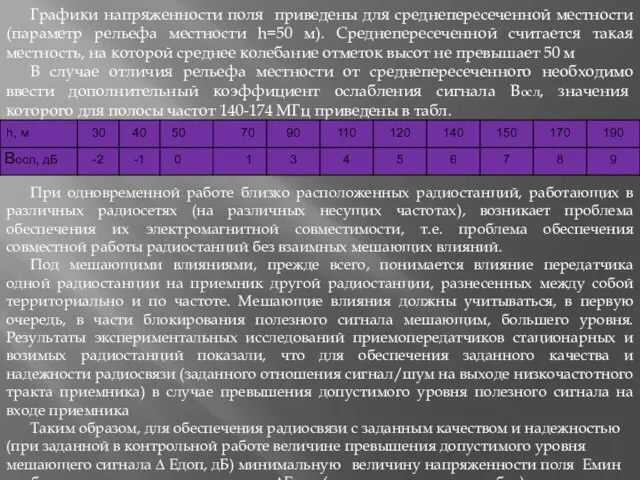

- 29. Графики напряженности поля приведены для среднепересеченной местности (параметр рельефа местности h=50 м). Среднепересеченной считается такая местность,

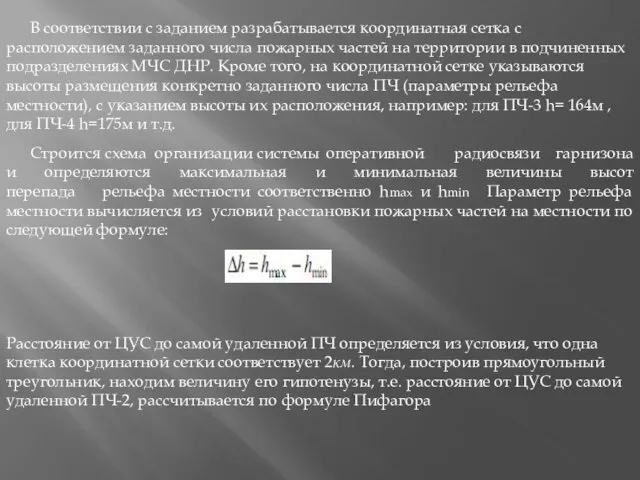

- 30. В соответствии с заданием разрабатывается координатная сетка с расположением заданного числа пожарных частей на территории в

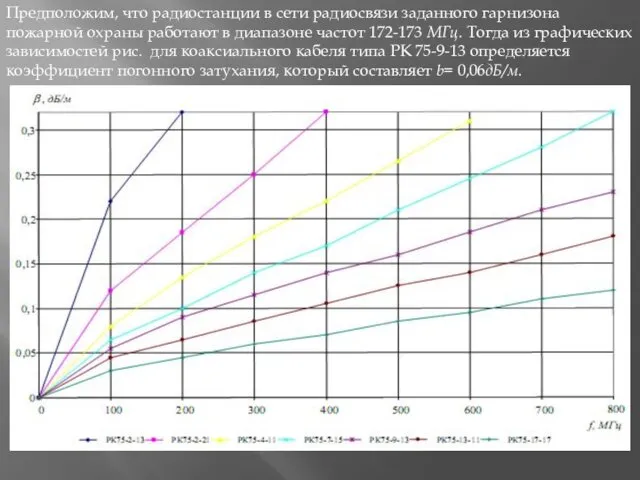

- 32. Предположим, что радиостанции в сети радиосвязи заданного гарнизона пожарной охраны работают в диапазоне частот 172-173 МГц.

- 34. Скачать презентацию

Лекции (час.) 4

Практические (семинарские) занятия (час.) 4

Лабораторные работы (час.) -

Курсовой проект/работа +

Форма промежуточной аттестации: зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Лекции (час.) 4

Практические (семинарские) занятия (час.) 4

Лабораторные работы (час.) -

Курсовой проект/работа +

Форма промежуточной аттестации: зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1) Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б., и др. Автоматизированные системы управления и связь: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2006.

2) Корольков А.П., Терехин С.Н., Федоров Н.И., Чуприян А.П. Автоматизированные системы управления и связь. Учебное пособие.Ч1. -СПб.: СПУ ГПС МЧС России, 2008.

3) Крук Б.И. и др. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. Том 1 - Современные технологии. - М.:Горячая линия-Телеком, 2005.

4) Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учебник для вузов. Изд.2-е перераб. и доп. - М.:Высшая школа, 2005.

5) руководство по радиосвязи МЧС ДНР от 14.01.2019

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ

О дисциплине

Дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» относится к

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ

О дисциплине

Дисциплина «Автоматизированные системы управления и связь» относится к

Цели и задачи

В настоящее время актуальность приобретает подготовка специалистов, владеющих теоретическими положениями, понятиями, навыками и умениями в области различных автоматизированных систем.

В результате изучения курса студенты должны приобрести способность проектировать АСУ и связи в соответствии с поставленными задачами.

Курс включает в себя следующие основные разделы:

информационные основы связи, телефонная связь и ее основные элементы, автоматическая телефонная связь, организация сети спецсвязи по линии 101, диспетчерская оперативная связь, основные элементы радиосвязи, устройство и принцип работы радиостанций, организация службы связи в подразделениях гарнизонов, сети передачи данных; оперативно-тактические критерии, оценка качества связи и методы их контроля эксплуатация и техническое обслуживание средств связи, информационные технологии и основы автоматизированных систем; автоматизированные системы связи и оперативного управления, эксплуатация и техническое обслуживание комплекса программно-технических средств автоматизированных систем.

Введение

В период информатизации общества формирование и производство информации становится особо важным для ее

Введение

В период информатизации общества формирование и производство информации становится особо важным для ее

Понятие «информация» произошло от латинского слова «informatio», что означает изложение, разъяснение какого-либо факта, события, явления. В широком смысле информация определяется как сведения о той или иной стороне материального мира и происходящих в нем процессах. При изучении информации учитываются закономерности ее создания, преобразования и использования в различных сферах человеческой деятельности.

Информацию как продукт производства и применения отличает прежде всего предметное содержание. Она очень разнообразна и подразделяется по виду обслуживаемой ею человеческой деятельности: научная, техническая, производственная, управленческая, экономическая, социальная, правовая и т.п. Каждый из видов информации имеет свои технологии обработки, смысловую ценность, формы представления и отображения на физическом носителе, требования к точности, достоверности, оперативности отражения фактов, явлений, процессов.

Информация о пожаре – сведения, получаемые диспетчером по телефону или от автоматических датчиков. Эта информация очень важна (ведь от нее зависит жизнь человека), поэтому возрастают требования к точности (например, информация о том, насколько точно дан адрес позволит аварийно-спасательному подразделению быстрее прибыть на место),

достоверности (ложные вызовы приводят к значительным материальным затратам, машина, отправленная по ложному вызову может опоздать на следующий, «настоящий» вызов, могут быть жертвы).

Оперативность – важнейшее свойство данной информации (данный вид информации быстро теряет актуальность, нужна быстрая реакция и оперативность. Промедление в данном вопросе может повлечь за собой значительный материальный ущерб и угрозу жизни).

Современное человеческое общество живет в период, характеризующийся небывалым увеличением информационных потоков. И справиться с ними «вручную» становится непреодолимой задачей для человека. Чтобы информация обладала необходимыми свойствами оперативности, точности, достоверности существуют автоматизированные информационные системы и современные технологии связи, которые находятся в непрерывном развитии.

Теоретические основы организации радиосвязи

Радиосвязь. Основные термины и определения

Радиосвязь является важнейшей, а

Теоретические основы организации радиосвязи

Радиосвязь. Основные термины и определения

Радиосвязь является важнейшей, а

Радиосвязь обладает рядом достоинств, к которым относится:

- установление связи с объектами, местоположение которых не известно;

установление связи через непроходимые и зараженные участки местности;

установление связи с объектами, находящимися в движении на земле, в воздухе и на водных объектах;

- возможность одновременной передачи информации и сигналов большому числу корреспондентов, в том числе ведение циркулярной связи.

К недостаткам радиосвязи следует отнести малую пропускную способность каналов радиосвязи,

- зависимость работы от атмосферных и промышленных помех.

Вместе с этим существует возможность перехвата передаваемой информации, определения мест нахождения работающих радиостанций и создания им преднамеренных помех, зависимость состояния радиосвязи от условий прохождения радиоволн и возможных помех в пункте приема (передачи), уменьшение дистанции связи между радиостанциями, работающими в движении и т.д.

Радиосвязь - это род электросвязи, который реализуется с использованием радиосредств, земных и ионосферных

Радиосвязь - это род электросвязи, который реализуется с использованием радиосредств, земных и ионосферных

Сотовая связь - это вид радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Появляется возможность принимать (передавать) различного рода текстовую и графическую информацию.

Радиорелейная связь - это род связи, который реализуется с использованием радиорелейных средств связи и дециметровых, сантиметровых или миллиметровых радиоволн.

Радиорелейные средства связи применяются:

- для организации цифровых трактов магистральной, внутризоновой и местных сетей, сетей ведомственной связи;

- для резервирования кабельных линий связи;

при восстановительных работах.

Основными аспектами управления, оповещения и взаимодействия являются информация, сообщения и сигналы

Информация - это

Основными аспектами управления, оповещения и взаимодействия являются информация, сообщения и сигналы

Информация - это

Информация имеет свою временную ценность. Она может быть устаревшей или своевременной.

Сообщения - это информация, передаваемая от источника к получателю с заданным качеством и представленная в форме, позволяющей осуществлять ее передачу, прием, хранение и обработку.

Сигналы - короткие сообщения (команды), передающиеся в определенном порядке для оповещения подразделений.

Процесс обмена информацией в заданные сроки и с требуемым качеством называется связью.

К связи

Процесс обмена информацией в заданные сроки и с требуемым качеством называется связью.

К связи

Своевременность связи - ее способность обеспечивать прохождение всех видов информации в заданные сроки или в реальном масштабе времени.

Достоверность связи достигается поддержанием технических характеристик и электрических параметров средств и каналов связи в установленных нормах, использованием для передачи наиболее важной информации каналов лучшего качества, многократной передачей сообщения и обратной его проверкой.

Безопасность связи — ее способность противостоять несанкционированному получению, уничтожению и (или) изменению информации, передаваемой (принимаемой, хранимой, обрабатываемой, отображаемой) с использованием технических средств связи и автоматизированного управления.

При выполнении этих основных требований связь выполнит свои задачи. Если хотя бы одно из этих требований не будет выполнено - сообщение считается не доставленным.

Непременными условиями бесперебойного обеспечения радиосвязи являются:

- постоянная готовность радиосредств к обеспечению связи;

- знание личным

Непременными условиями бесперебойного обеспечения радиосвязи являются:

- постоянная готовность радиосредств к обеспечению связи;

- знание личным

- своевременное доведение радиоданных до рабочих мест диспетчеров радиотелефонистов).

Радиосредства, стоящие на вооружении в МЧС ДНР, классифицируются:

по степени подвижности - стационарные и подвижные.

по диапазону волн - коротковолновые (КВ) и ультракоротковолновые (УКВ);

по мощности передатчика - малой мощности (до 100 Вт);

по виду обработки сигнала - аналоговые и цифро-аналоговые;

по количеству каналов - одноканальные и многоканальные

Связь осуществляется по каналам связи.

Канал связи - совокупность средств связи и среды распространения, обеспечивающая передачу информации между узлами связи.

Канал радиосвязи - это совокупность радиостанций и среды распространения радиоволн - «эфира».

Передача по радиоканалам информации и ведение переговоров именуются радиообменом.

По своему содержанию радиообмен подразделяется

Передача по радиоканалам информации и ведение переговоров именуются радиообменом.

По своему содержанию радиообмен подразделяется

Служебный радиообмен ведется по вопросам установления радиосвязи, смены вида работы, замены частот, прохождения информации, регулировки аппаратуры и по другим вопросам обеспечения связи.

Оперативный радиообмен заключается в передаче (приеме) документальных сообщений, сигналов, а также в ведении абонентами непосредственных телефонных переговоров по радио, которые, необходимо документировать (записывать в аппаратном журнале).

По характеру обмена радиосвязь может быть симплексной, дуплексной и полудуплексной.

Симплексная радиосвязь - это

По характеру обмена радиосвязь может быть симплексной, дуплексной и полудуплексной.

Симплексная радиосвязь - это

Полудуплексная радиосвязь - это односторонняя радиосвязь, при которой передатчик радиостанции работает на одной частоте, а приемник на другой.

Дуплексная радиосвязь - это двухсторонняя радиосвязь, при которой передача осуществляется одновременно с приемом на разнесенных частотах приема и передачи.

Использование симплексного режима на дуплексной частоте с использованием ретранслятора называется режимом прямой связи.

Для организации сетей сухопутной подвижной радиосвязи в МЧС ДНР выделены следующие частотные диапазоны:

LВ (Low Вand): 33-48 МГц;

VHF (Veгу Hi Fгеquency): 146-174 МГц;

UHF (Ultra Hi Fгеquency): 410-430 МГц.

Способы организации радиосвязи

Под способами организации радиосвязи понимают порядок, методы и приемы применения сил

Способы организации радиосвязи

Под способами организации радиосвязи понимают порядок, методы и приемы применения сил

Способами организации радиосвязи являются радиосеть и радионаправление.

Радиосеть - способ организации радиосвязи между тремя и более радиостанциями.

Радиосети могут быть постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытыми.

Преимущества:

- уменьшается расход сил и средств на узлах связи;

- уменьшается расход радиочастот;

- возможность одновременной передачи сообщений большому количеству корреспондентов .

Недостатки:

- низкая пропускная способность;

- низкая защищенность от преднамеренных помех.

Радионаправление - способ организации радиосвязи между двумя радиостанциями.

Преимущества радионаправлений:

- обеспечивается необходимая быстрота и простота установления радиосвязи;

- увеличивается скорость передачи сообщений при обмене;

- повышается радиомаскировка работы радиостанций, особенно при применении индивидуальных позывных, работе без позывных, а также при ведении приема и передачи на разных частотах;

- возможность наиболее эффективно использовать антенны направленного излучения, что резко увеличивает дальность связи.

Недостатки:

- повышенный расход радиосредств на узле связи, от которого организуется связь по радионаправлениям;

- необходимо большое количество частот;

снижается разведзащищенность узла связи и его мобильность.

В МЧС ДНР система радиосвязи построена по принципу радиосети.

В радиосетях назначается главная (старшая) радиостанция.

Требования главной радиостанции обязаны выполнять все

радиостанции сети немедленно

В радиосетях назначается главная (старшая) радиостанция.

Требования главной радиостанции обязаны выполнять все

радиостанции сети немедленно

Для опознавания корреспондентами друг друга в процессе установления связи и ведения радиообмена должностным лицам и технике присваиваются позывные.

Позывные могут быть индивидуальными, циркулярными и дополнительными (временными).

Индивидуальные позывные закрепляются за должностными лицами, техникой и пунктами управления (узами связи, пунктами связи).

Циркулярный позывной назначается в радиосети для одновременного вызова всех абонентов радиосети.

По решению старшего оперативного должностного лица на месте могут назначаться (вводиться) дополнительные (временные) позывные,

Применять произвольные позывные категорически запрещается.

Корреспонденты (диспетчера, радиотелефонисты) радиосетей, услышав постоянно действующий позывной старшего начальника, обязаны немедленно прекратить работу в радиосети и ответить корреспонденту с этим позывным.

Радиомаскировка, защита от помех, ограничения в работе радиосредств

Радиомаскировка представляет собой комплекс организационных и

Радиомаскировка, защита от помех, ограничения в работе радиосредств

Радиомаскировка представляет собой комплекс организационных и

Основные мероприятия радиомаскировки:

сокращение времени работы радиосредств на передачу;

работа радиосредств минимально необходимыми мощностями;

применение антенн направленного действия;

правильное размещение радиосредств на местности;

своевременная смена радиоданных;

строгое соблюдение правил ведения радиообмена.

Исходя из конкретных условий обстановки на определенный период времени, могут устанавливаться следующие режимы работы радиосредств:

полное запрещение работы радиостанций на передачу (Режим 1);

частичное запрещение работы радиостанций в зависимости от потребностей управления и наличия других каналов связи (Режим 2);

работа радиостанций на передачу без ограничений (Режим 3).

Режим работы радиостанций определяется начальником, организующим связь, и доводится в установленном порядке.

Способы повышения эффективности радиосвязи. Дальность радиосвязи

Существуют следующие способы повышения эффективности радиосвязи:

увеличение мощности передатчика

Способы повышения эффективности радиосвязи. Дальность радиосвязи

Существуют следующие способы повышения эффективности радиосвязи:

увеличение мощности передатчика

маневр антеннами - возможен при условии наличия большого количества антенн различного типа, ориентированных в различных направлениях связи. Ограничением может стать невозможность использования эффективности антенн в движении;

смена рабочих частот - используется, если есть возможность вместо рабочих частот, указанных в радиоданных, подобрать другие;

пространственно-временная обработка сигналов (компенсация помех) использование устройств, позволяющих формировать диаграмму направленности антенны радиоприемника таким образом, что в направлении прихода полезного радиосигнала обеспечивается ее максимум, а в направлении помехи - минимум;

использование ретрансляторов.

Ретранслятор - приемо-передающее радиотехническое устройство, устанавливаемое на промежуточных пунктах линий радиосвязи с целью усиления принимаемых сигналов и дальнейшей их передачи.

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Академия гражданской защиты»

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Академия гражданской защиты»

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным

Донецкой Народной Республики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗЬ»

Задание:

Разработать структурную схему системы оперативной связи и дать ее краткое описание.

Рассчитать основные характеристики

Задание:

Разработать структурную схему системы оперативной связи и дать ее краткое описание.

Рассчитать основные характеристики

Разработать координатную сетку с расположением пожарных частей на территории пожарно-спасательного отряда. Провести расчет и выбор высот установки антенн стационарных радиостанций.

Выбрать перечень технических средств связи и оперативного управления.

Тема: «Разработка оперативной связи в подчиненных подразделениях МЧС ДНР.

Цель: Целью изучения дисциплины «Автоматизированные системы управления и связь» является формирование у обучающихся теоретических знаний по общим принципам организации и функционирования систем связи и автоматизированных систем управления в пожарно-спасательных подразделениях

Основной задачей дисциплины является получение у обучающихся прочных знаний в области организации систем пожарной связи и автоматизированных систем управления, а также приобретение ими практических навыков по эффективному применению автоматизированных систем управления, автоматизированных рабочих мест различного назначения и организации систем связи в пожарно-спасательных отрядах.

Задано:

• гарнизон пожарной охраны имеет центр управления силами (ЦУС),

N=х( пожарных частей) причём

Задано:

• гарнизон пожарной охраны имеет центр управления силами (ЦУС),

N=х( пожарных частей) причём

• интенсивность повреждения канала связи lП = ххх 1/ч;

• время работы канала связи tp = ххх ч;

• среднее время переговоров в сети специальной связи по линиям «101» TП = хх мин;

• коэффициент готовности аппаратуры Кг = хх;

• время занятости диспетчера обработкой принятого вызова Тобс1=х мин;

• коэффициент занятости диспетчера Кд = х;

• число радиостанций в радиосети N = х;

• минимальное значение напряженности поля полезного сигнала Е мин = хх дБ;

• тип коаксиального кабеля РК 75-2-21;(дано по условию)

• длина фидерного тракта передатчика радиостанции ЦУС l1 = хх м;

• длина фидерного тракта приемника радиостанции ПЧ l2 = хх м

• величина превышения допустимого уровня мешающего сигнала ∆Едоп = х дБ;

Интенсивность поступающих вызовов по часам суток для сети проводной связи

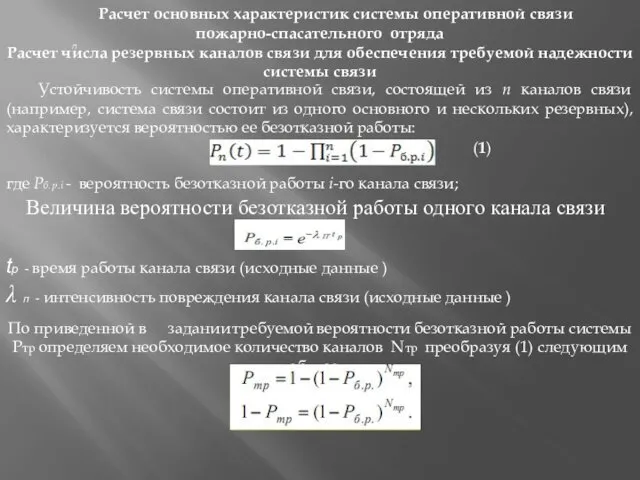

Расчет основных характеристик системы оперативной связи

пожарно-спасательного отряда

Расчет числа резервных каналов связи для обеспечения

Расчет основных характеристик системы оперативной связи

пожарно-спасательного отряда

Расчет числа резервных каналов связи для обеспечения

Устойчивость системы оперативной связи, состоящей из n каналов связи (например, система связи состоит из одного основного и нескольких резервных), характеризуется вероятностью ее безотказной работы:

,

где Рб. р.i - вероятность безотказной работы i-го канала связи;

П

tр - время работы канала связи (исходные данные )

λ п - интенсивность повреждения канала связи (исходные данные )

Величина вероятности безотказной работы одного канала связи

По приведенной в задании требуемой вероятности безотказной работы системы Ртр определяем необходимое количество каналов Nтр преобразуя (1) следующим образом

(1)

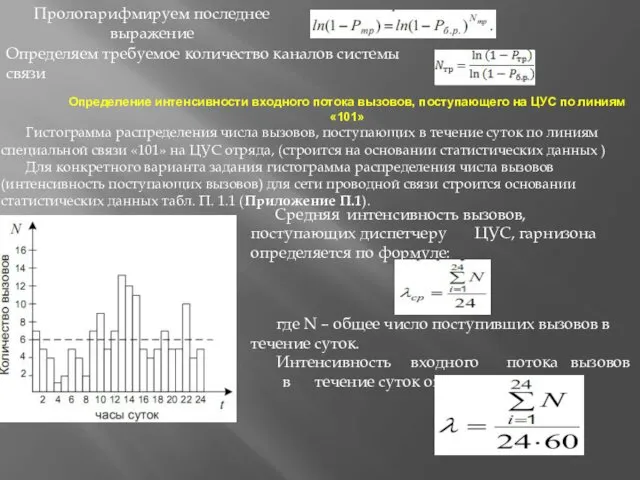

Прологарифмируем последнее выражение

Определяем требуемое количество каналов системы связи

Определение интенсивности входного потока вызовов, поступающего

Прологарифмируем последнее выражение

Определяем требуемое количество каналов системы связи

Определение интенсивности входного потока вызовов, поступающего

Гистограмма распределения числа вызовов, поступающих в течение суток по линиям специальной связи «101» на ЦУС отряда, (строится на основании статистических данных )

Для конкретного варианта задания гистограмма распределения числа вызовов (интенсивность поступающих вызовов) для сети проводной связи строится основании статистических данных табл. П. 1.1 (Приложение П.1).

Средняя интенсивность вызовов, поступающих диспетчеру ЦУС, гарнизона определяется по формуле:

где N – общее число поступивших вызовов в течение суток.

Интенсивность входного потока вызовов в течение суток определяется как:

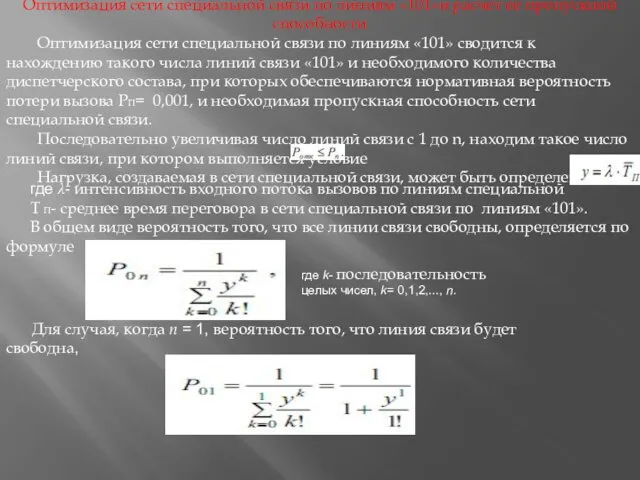

Оптимизация сети специальной связи по линиям «101»и расчет ее пропускной способности

Оптимизация сети специальной

Оптимизация сети специальной связи по линиям «101»и расчет ее пропускной способности

Оптимизация сети специальной

Последовательно увеличивая число линий связи с 1 до n, находим такое число линий связи, при котором выполняется условие

Нагрузка, создаваемая в сети специальной связи, может быть определена как:

где λ- интенсивность входного потока вызовов по линиям специальной

Т П- среднее время переговора в сети специальной связи по линиям «101».

В общем виде вероятность того, что все линии связи свободны, определяется по формуле

где k- последовательность целых чисел, k= 0,1,2,..., n.

Для случая, когда п = 1, вероятность того, что линия связи будет свободна,

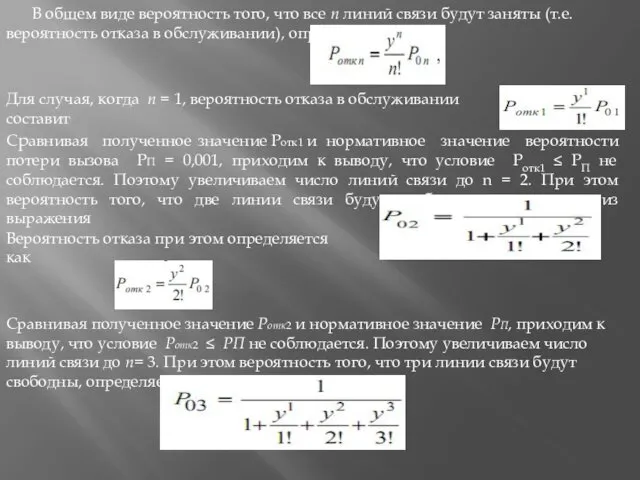

В общем виде вероятность того, что все п линий связи будут заняты (т.е.

В общем виде вероятность того, что все п линий связи будут заняты (т.е.

Для случая, когда п = 1, вероятность отказа в обслуживании составит

Сравнивая полученное значение Ротк1 и нормативное значение вероятности потери вызова РП = 0,001, приходим к выводу, что условие Pотк1 ≤ РП не соблюдается. Поэтому увеличиваем число линий связи до n = 2. При этом вероятность того, что две линии связи будут свободны, определяется из выражения

Вероятность отказа при этом определяется как

Сравнивая полученное значение Ротк2 и нормативное значение РП, приходим к выводу, что условие Ротк2 ≤ РП не соблюдается. Поэтому увеличиваем число линий связи до n= 3. При этом вероятность того, что три линии связи будут свободны, определяется по следующей формуле:

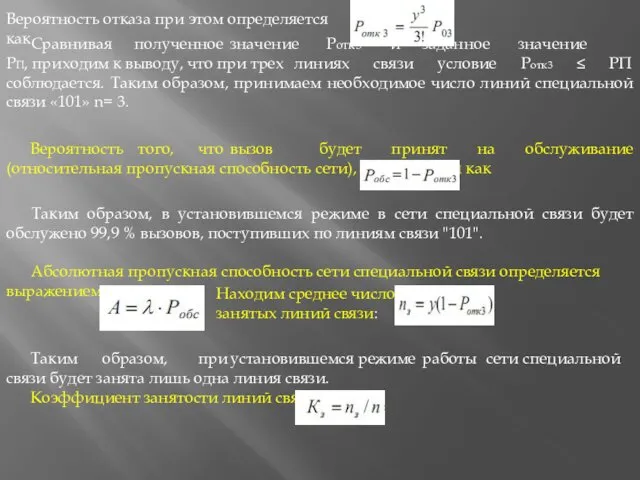

Вероятность отказа при этом определяется как

Сравнивая полученное значение Pотк3 и заданное значение РП, приходим к выводу, что при трех линиях

Вероятность отказа при этом определяется как

Сравнивая полученное значение Pотк3 и заданное значение РП, приходим к выводу, что при трех линиях

Вероятность того, что вызов будет принят на обслуживание (относительная пропускная способность сети), определяется как

Таким образом, в установившемся режиме в сети специальной связи будет обслужено 99,9 % вызовов, поступивших по линиям связи "101".

Абсолютная пропускная способность сети специальной связи определяется выражением

Находим среднее число занятых линий связи:

Таким образом, при установившемся режиме работы сети специальной связи будет занята лишь одна линия связи.

Коэффициент занятости линий связи

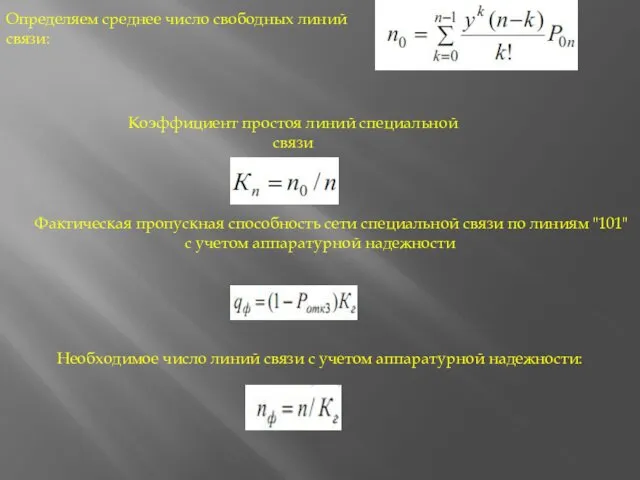

Определяем среднее число свободных линий связи:

Коэффициент простоя линий специальной связи

Фактическая пропускная способность сети

Определяем среднее число свободных линий связи:

Коэффициент простоя линий специальной связи

Фактическая пропускная способность сети

Необходимое число линий связи с учетом аппаратурной надежности:

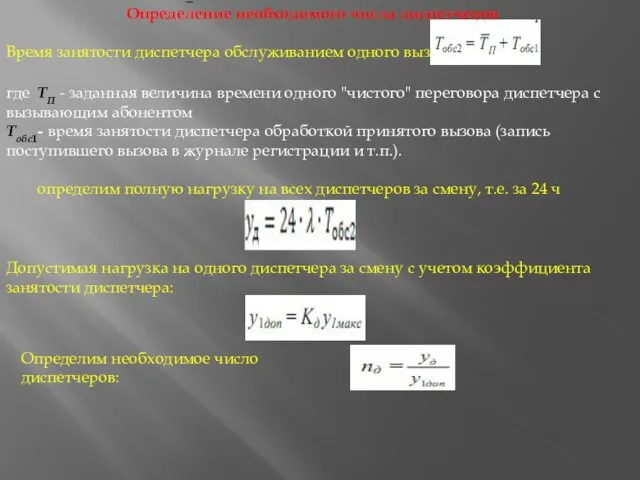

Определение необходимого числа диспетчеров

Время занятости диспетчера обслуживанием одного вызова

где ТП - заданная величина

Определение необходимого числа диспетчеров

Время занятости диспетчера обслуживанием одного вызова

где ТП - заданная величина

Tобс1- время занятости диспетчера обработкой принятого вызова (запись поступившего вызова в журнале регистрации и т.п.).

определим полную нагрузку на всех диспетчеров за смену, т.е. за 24 ч

Допустимая нагрузка на одного диспетчера за смену с учетом коэффициента занятости диспетчера:

Определим необходимое число диспетчеров:

Расчет и выбор высот установки антенн стационарных радиостанций

При определении высот подъема антенн стационарных

Расчет и выбор высот установки антенн стационарных радиостанций

При определении высот подъема антенн стационарных

Эти графические зависимости приведены на рис

Графики напряженности поля приведены для среднепересеченной местности (параметр рельефа местности h=50 м). Среднепересеченной

Графики напряженности поля приведены для среднепересеченной местности (параметр рельефа местности h=50 м). Среднепересеченной

В случае отличия рельефа местности от среднепересеченного необходимо ввести дополнительный коэффициент ослабления сигнала Восл, значения которого для полосы частот 140-174 МГц приведены в табл.

При одновременной работе близко расположенных радиостанций, работающих в различных радиосетях (на различных несущих частотах), возникает проблема обеспечения их электромагнитной совместимости, т.е. проблема обеспечения совместной работы радиостанций без взаимных мешающих влияний.

Под мешающими влияниями, прежде всего, понимается влияние передатчика одной радиостанции на приемник другой радиостанции, разнесенных между собой территориально и по частоте. Мешающие влияния должны учитываться, в первую очередь, в части блокирования полезного сигнала мешающим, большего уровня. Результаты экспериментальных исследований приемопередатчиков стационарных и возимых радиостанций показали, что для обеспечения заданного качества и надежности радиосвязи (заданного отношения сигнал/шум на выходе низкочастотного тракта приемника) в случае превышения допустимого уровня полезного сигнала на входе приемника

Таким образом, для обеспечения радиосвязи с заданным качеством и надежностью (при заданной в контрольной работе величине превышения допустимого уровня мешающего сигнала ∆ Едоп, дБ) минимальную величину напряженности поля Емин необходимо увеличить на величину ∆Едоп (т.е. на то же число децибел).

В соответствии с заданием разрабатывается координатная сетка с расположением заданного числа пожарных частей

В соответствии с заданием разрабатывается координатная сетка с расположением заданного числа пожарных частей

Строится схема организации системы оперативной радиосвязи гарнизона и определяются максимальная и минимальная величины высот

перепада рельефа местности соответственно hmax и hmin Параметр рельефа местности вычисляется из условий расстановки пожарных частей на местности по следующей формуле:

Расстояние от ЦУС до самой удаленной ПЧ определяется из условия, что одна клетка координатной сетки соответствует 2км. Тогда, построив прямоугольный треугольник, находим величину его гипотенузы, т.е. расстояние от ЦУС до самой удаленной ПЧ-2, рассчитывается по формуле Пифагора

Предположим, что радиостанции в сети радиосвязи заданного гарнизона пожарной охраны работают в диапазоне

Предположим, что радиостанции в сети радиосвязи заданного гарнизона пожарной охраны работают в диапазоне

Я хочу играть, часть 1

Я хочу играть, часть 1 Дифференцированная тактика наблюдения детей раннего возраста из групп риска в условиях ПМСП

Дифференцированная тактика наблюдения детей раннего возраста из групп риска в условиях ПМСП Элементы квантовой механики. (Лекция 12)

Элементы квантовой механики. (Лекция 12) Урок .Землетрясения. Вулканы.Гейзеры.

Урок .Землетрясения. Вулканы.Гейзеры. Палестина - батьківщина християнства та іудаїзму

Палестина - батьківщина християнства та іудаїзму Классный час Милосердие

Классный час Милосердие фотоотчет Подготовка к празднованию Дня Победы

фотоотчет Подготовка к празднованию Дня Победы Технология выполнения успешного исследования в области английского языка. Структура защиты

Технология выполнения успешного исследования в области английского языка. Структура защиты Воспитательная система класса на основе концепции духовно-нравственного развития личности учащегося.

Воспитательная система класса на основе концепции духовно-нравственного развития личности учащегося. Инвестиционное предложение: Пеллеты в Килийском районе

Инвестиционное предложение: Пеллеты в Килийском районе Маркшейдерско-геодезических работ на объекте Участок Западный месторождение Джелтуйское

Маркшейдерско-геодезических работ на объекте Участок Западный месторождение Джелтуйское Литература родного края. Жизни писателей и поэтов Луганщины

Литература родного края. Жизни писателей и поэтов Луганщины Грани жизни Лозневого. Презентация Microsoft PowerPoint

Грани жизни Лозневого. Презентация Microsoft PowerPoint Мужество в девичьем платке

Мужество в девичьем платке Фотоальбом Храма Святых Апостолов Петра и Павла Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова

Фотоальбом Храма Святых Апостолов Петра и Павла Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова Новогодняя кино-викторина. Угадай советский фильм по цитате

Новогодняя кино-викторина. Угадай советский фильм по цитате London eye - the wheel of the Millennium

London eye - the wheel of the Millennium Птицы в картинах русских художников

Птицы в картинах русских художников Родительское собрание Курить – здоровью вредить.

Родительское собрание Курить – здоровью вредить. Практические вопросы построения МП систем

Практические вопросы построения МП систем Проект 2-этажного дома в г.Сочи

Проект 2-этажного дома в г.Сочи Старение и возрастная патология

Старение и возрастная патология Преемственность между ДОУ и НОУ

Преемственность между ДОУ и НОУ Күш моменті

Күш моменті Презентация проекта Путешествие по сказкам А.С.Пушкина

Презентация проекта Путешествие по сказкам А.С.Пушкина Проект по социализации

Проект по социализации Профилактика детских неврозов

Профилактика детских неврозов Политика ускорения и ее неудача

Политика ускорения и ее неудача