Содержание

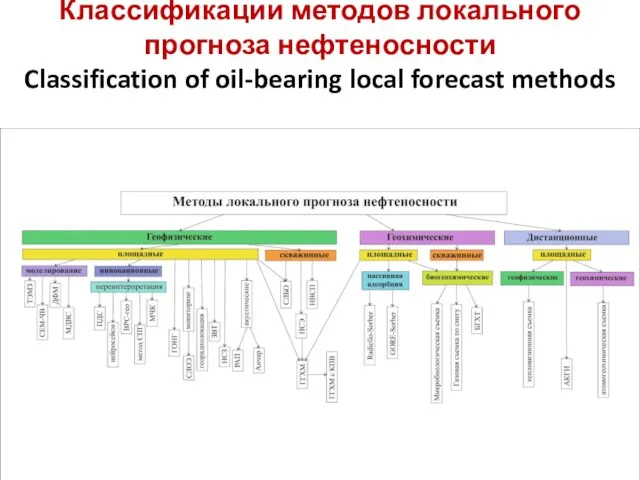

- 2. Классификации методов локального прогноза нефтеносности Classification of oil-bearing local forecast methods

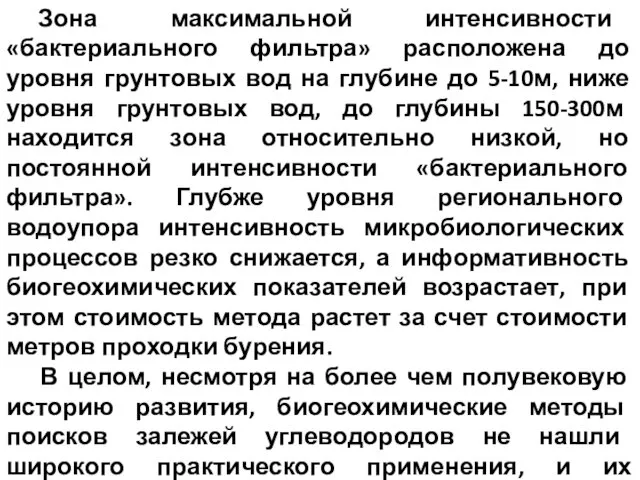

- 3. Зона максимальной интенсивности «бактериального фильтра» расположена до уровня грунтовых вод на глубине до 5-10м, ниже уровня

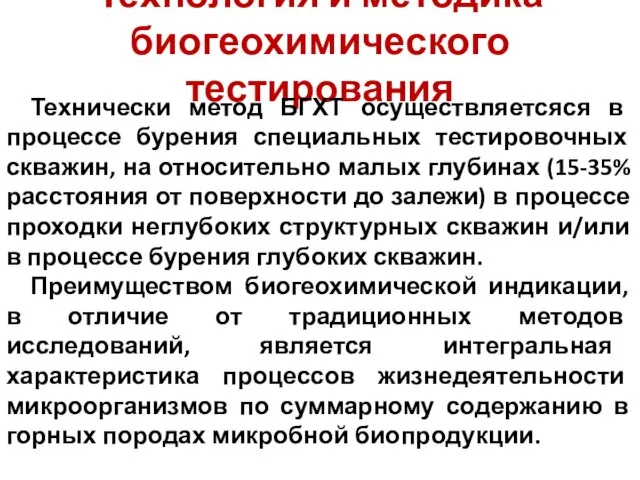

- 5. Технология и методика биогеохимического тестирования Технически метод БГХТ осуществляетсяся в процессе бурения специальных тестировочных скважин, на

- 6. Технология БГХТ основана на следующих положениях: 1. Восходящая миграция углеводородов от залежи к дневной поверхности сопровождается

- 7. 3. Количественный анализ процессов аккумуляции биогенных соединений в горных породах и математическое моделирование биогеохимических аномалий дает

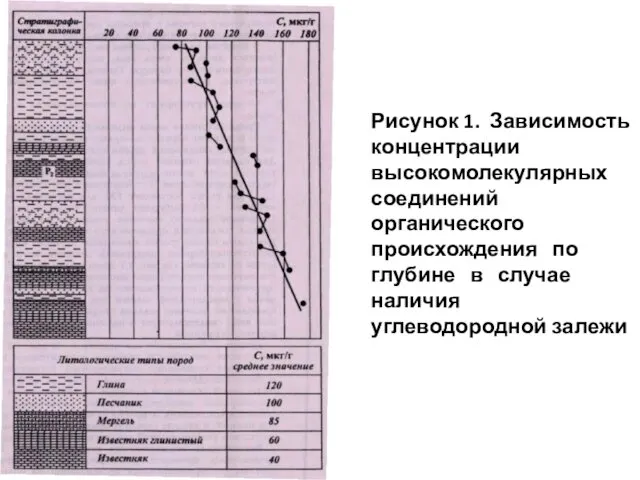

- 8. Рисунок 1. Зависимость концентрации высокомолекулярных соединений органического происхождения по глубине в случае наличия углеводородной залежи

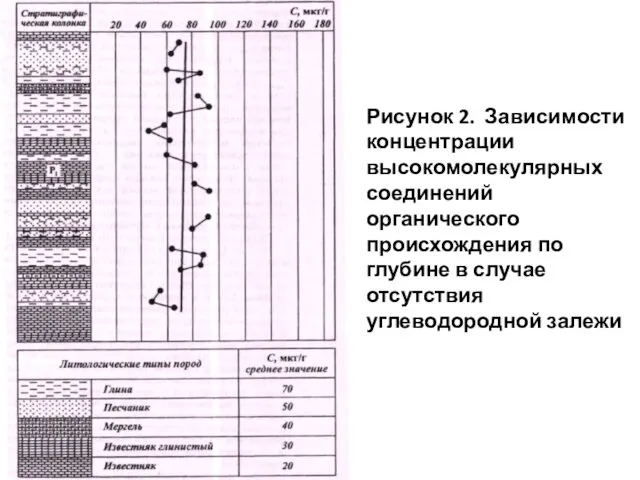

- 9. Рисунок 2. Зависимости концентрации высокомолекулярных соединений органического происхождения по глубине в случае отсутствия углеводородной залежи

- 10. Конечная задача применения биогеохимического метода – прогнозная оценка продуктивности (или непродуктивности) скважин по возможности на ранних

- 11. При реализации метода БГХТ выбор тест-интервала обусловлен положением в геологическом разрезе биогеохимического барьера, разделяющего зоны, в

- 12. В качестве такой скважины может быть использована непродуктивная скважина, заложенная в данном регионе и вскрывшая геологический

- 13. На территории Татарстана тест-скважиной вскрывают геологический разрез от 0 до 300 м, охватывающий стратиграфические подраз-деления от

- 14. Образцы группируют по принадлежности к литотипам пород. Среди литотипов пород выделяют глины, песчаники и мергели. В

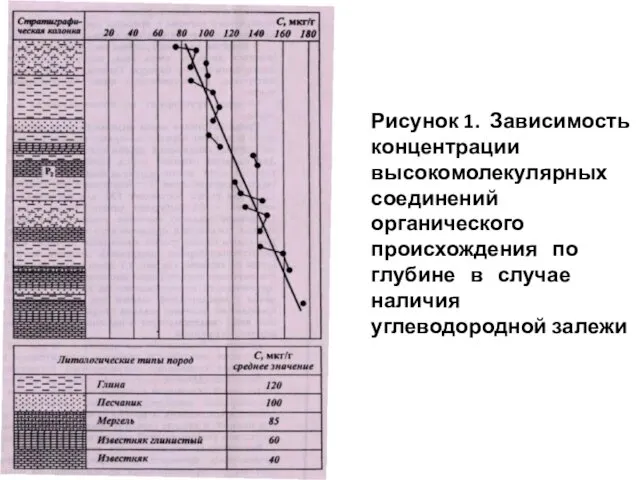

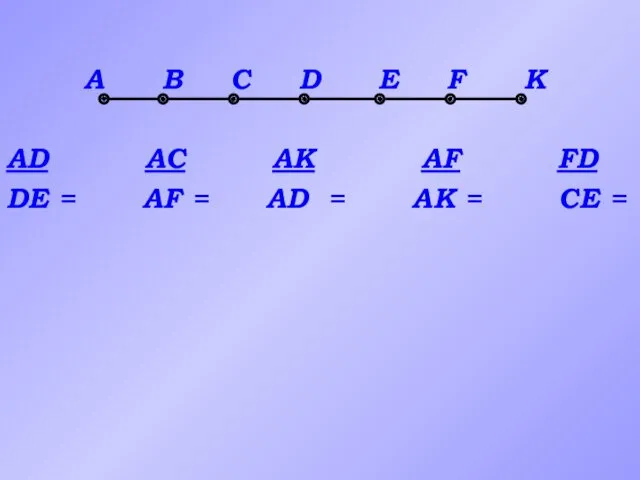

- 15. Для глины строят график изменения значения концентрации высокомолекулярных соединений органического происхождения по глубине. На рисунке 1

- 16. Рисунок 1. Зависимость концентрации высокомолекулярных соединений органического происхождения по глубине в случае наличия углеводородной залежи

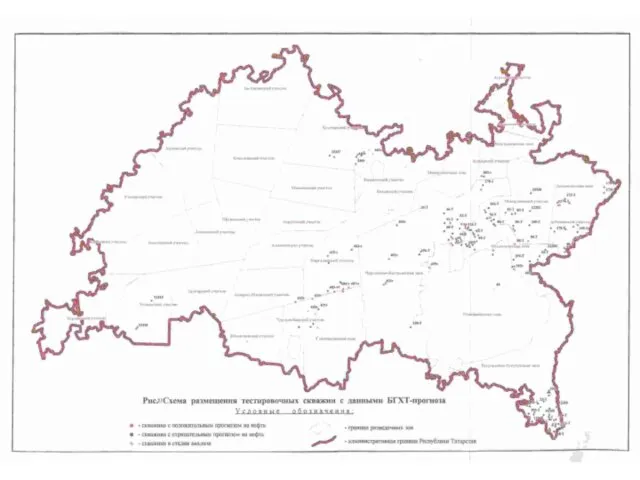

- 17. В республике Татарстан длительное время (с 1993-2003г.г.) применялась технология поиска углеводородных залежей способом БГХТ на стадии,

- 18. Выбор конкретных точек заложения скважин производился на основе всестороннего анализа материалов геолого-геофизического содержания по отдельным площадям

- 19. - оперативные данные и планы глубокого бурения по тестируемым районам и структурам; - топокарты масштаба 1:25

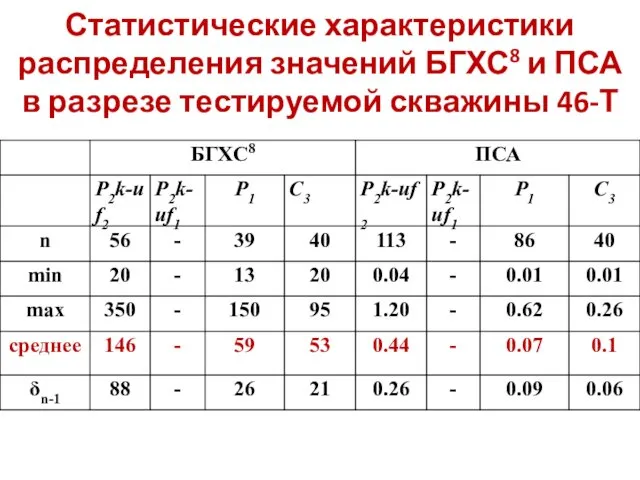

- 20. Статистические характеристики распределения значений БГХС8 и ПСА в разрезе тестируемой скважины 46-Т

- 21. По результатам анализа отмечен сильный сигнал БГХ в терригенной части разреза Р2 (146 мкг/г) и умеренный

- 22. Далее приводится тестирование с рядом эталонных скважин, после чего дано повторное заключение: скв.46-Т Северо-Алмалинская с вероятностью

- 23. БГХ-тестирование было одним из первых методов прогноза нефтеносности, результаты которого были востребованы на этапе отсутствия альтернативных

- 24. В настоящее время на территории РТ с целью оценки перспектив нефтеносности по результатам биогеохимического тестирования горных

- 25. положительный прогноз – в 84 скв. (40,4%) отрицательный прогноз – в 106 скв. (51%) неоднозначный прогноз

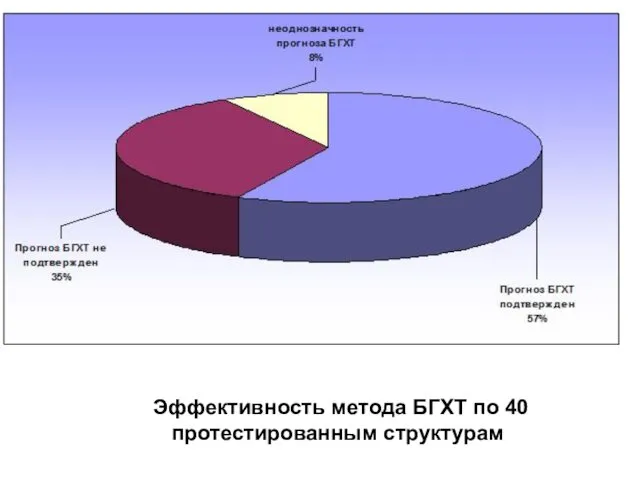

- 26. Эффективность применения методики биогеохимического тестирования на структурах РТ оценена по результатам бурения глубоких скважин. Проверено глубоким

- 27. Эффективность метода БГХТ по 40 протестированным структурам

- 28. ВЫВОДЫ Аналитическим параметром, используемым при прогнозировании глубокозалегающих скоплений углеводородов методом БГХТ, является суммарная концентрация в горных

- 29. ВЫВОДЫ Сегодня стоимость 1 метра глубокой скважины составляет 25-30 тыс.руб. Расчеты показывают, что только на бурение

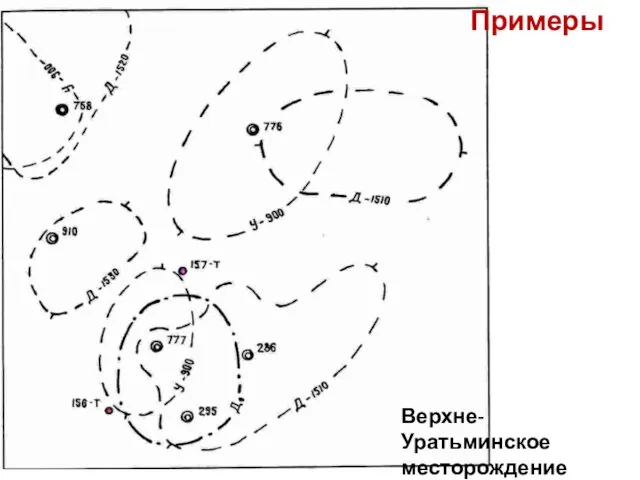

- 30. Примеры Верхне-Уратьминское месторождение

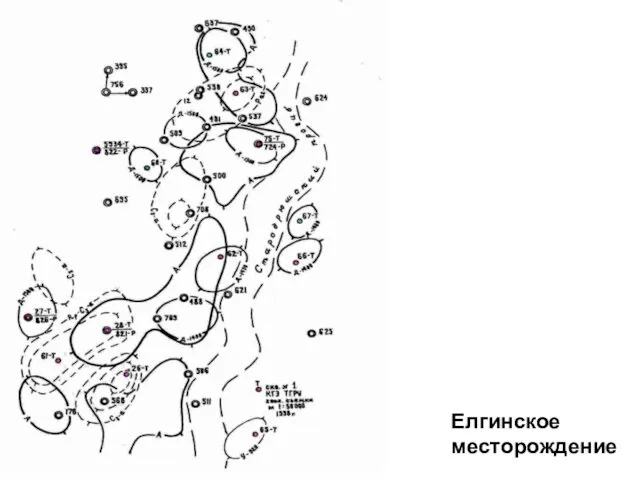

- 32. Елгинское месторождение

- 34. Скачать презентацию

Комп’ютерне моделювання у фармації

Комп’ютерне моделювання у фармації Роль научного рецензирования в современном публикационном процессе

Роль научного рецензирования в современном публикационном процессе Совершенствование ремонта автотракторной техники в ЗАО Октябрьское Ленинградской области

Совершенствование ремонта автотракторной техники в ЗАО Октябрьское Ленинградской области Маркетинг-план. Биозан 2020

Маркетинг-план. Биозан 2020 Презентация Дружба - это...

Презентация Дружба - это... Проект Будущих родителей растим с детства. Семейно-творческий проект Птица семейного счастья

Проект Будущих родителей растим с детства. Семейно-творческий проект Птица семейного счастья Процедура выбора страховой компании для строительной организации ООО Паркинг-М

Процедура выбора страховой компании для строительной организации ООО Паркинг-М Советы Доктора Айболита

Советы Доктора Айболита Педсовет по теме Организация исследовательской деятельности в урочное и внеурочное время (теория).

Педсовет по теме Организация исследовательской деятельности в урочное и внеурочное время (теория). Вторая мировая война (1939-1945)

Вторая мировая война (1939-1945) Развитие интеллектуальных умений обучающихся в процессе решения химических задач на уроках химии. Диск

Развитие интеллектуальных умений обучающихся в процессе решения химических задач на уроках химии. Диск Калмыки. Этимологическое происхождение

Калмыки. Этимологическое происхождение Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России Проценты и отношения. Решение задач

Проценты и отношения. Решение задач Онлайн курс по основам нейропсихологической коррекции детей с ОВЗ. Классификация МКБ и ДСМ

Онлайн курс по основам нейропсихологической коррекции детей с ОВЗ. Классификация МКБ и ДСМ Роль особи Жана Кальвіна в добу реформації

Роль особи Жана Кальвіна в добу реформації Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, сворйства. Характер, типы характера, акцентуации

Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, сворйства. Характер, типы характера, акцентуации Экономика ведущих стран Западной Европы (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания)

Экономика ведущих стран Западной Европы (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания) Совершение греха против силы Имени

Совершение греха против силы Имени Китайско-Российская зона промышленного освоения новых и высоких технологий

Китайско-Российская зона промышленного освоения новых и высоких технологий Тыныс алу жетіспеушілігі синдромы

Тыныс алу жетіспеушілігі синдромы Держите в порядке здоровье,ребятки!

Держите в порядке здоровье,ребятки! Какие бывают растения

Какие бывают растения Грамматические задачки

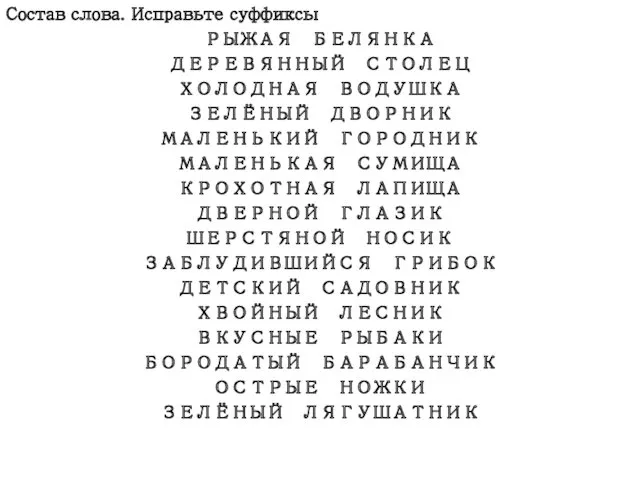

Грамматические задачки презентация День памяти неизвестного солдата

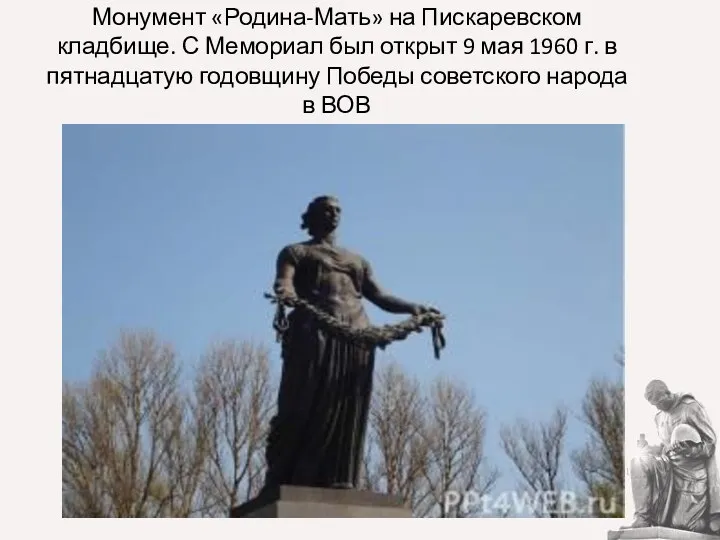

презентация День памяти неизвестного солдата Викторина для детей

Викторина для детей МО социальных педагогов

МО социальных педагогов Черепно-мозговые травмы

Черепно-мозговые травмы