Содержание

- 2. Психофизиологическая проблема

- 3. Психофизиологическая проблема ("mind-body problem") - вопрос о соотношении ментальных состояний (чувств, желаний, мыслей и т. п.)

- 4. Античность и средневековье

- 5. В античности сформировались два основных философских взгляда на природу мироздания – идеализм и материализм. У истоков

- 6. Согласно позиции идеализма, душа принадлежит к миру идей, а материальный мир является лишь проекцией мира идей.

- 7. Согласно позиции материализма, душа является разновидностью материи (например, по Демокриту она состоит из атомов) и, по

- 8. Согласно современной общепринятой точке зрения, психика («душа») является информационным процессом (т.е. в своем роде «идеальным» явлением,

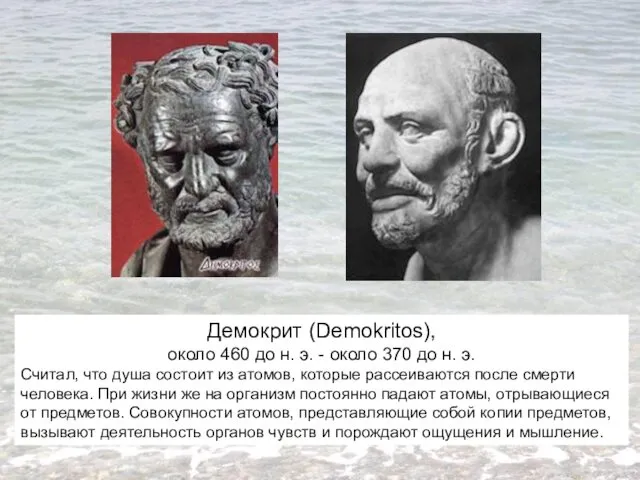

- 9. Демокрит (Demokritos), около 460 до н. э. - около 370 до н. э. Считал, что душа

- 10. Платон 428/7 до н. э.- 347 до н. э. Полагал, что душа человека двойственна. Она делится

- 11. Аристотель 384 до н.э- 322 до н.э В трактате «О душе» выступает как глубокий мыслитель, ратующий

- 12. Согласно представлениям Аристотеля, есть два вида пневмы (от греч. пнео – дую, дышу): Физическая пневма -

- 13. Более того, душа понималась Аристотелем не только как нечто идеальное и абсолютно самостоятельное, а как некоторого

- 14. Гиппократ из Коса (Hippokrates) ок. 460 до н.э. - ок. 370 до н.э. …На собственном опыте

- 15. Согласно представлениям Гиппократа, свойства души обусловлены равновесием четырех основных жизненных соков (кровь, желчь, слизь и черная

- 16. Гален (129—201) Римский врач, проводивший не только наблюдения за поведением своих пациентов, но и анатомирование и

- 17. Далее развитие естественнонаучного знания в европейской культуре остановилось более чем на тысячу лет (до эпохи Возрождения).

- 18. Абу Али Хусейн ибн Абдаллах Ибн Сина (латинизированное имя - Авиценна) 980 - 1037

- 19. Возрождение и новое время

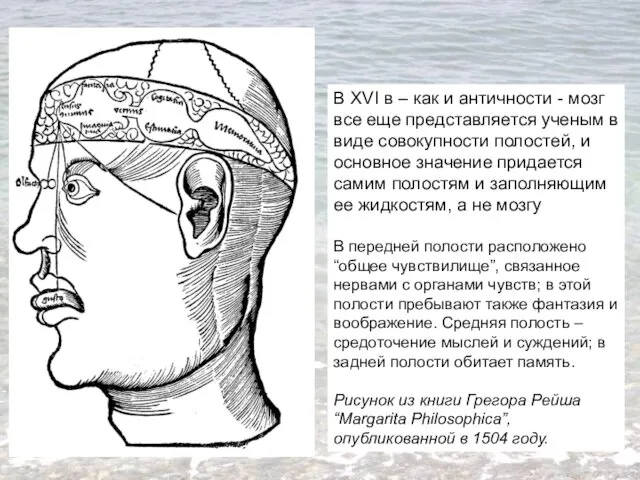

- 20. В XVI в – как и античности - мозг все еще представляется ученым в виде совокупности

- 21. Механистическая концепция рефлекса

- 22. В эпоху расцвета механики, физики и математики, создания изощренных механических устройств (часов, музыкальных шкатулок и т.п.)

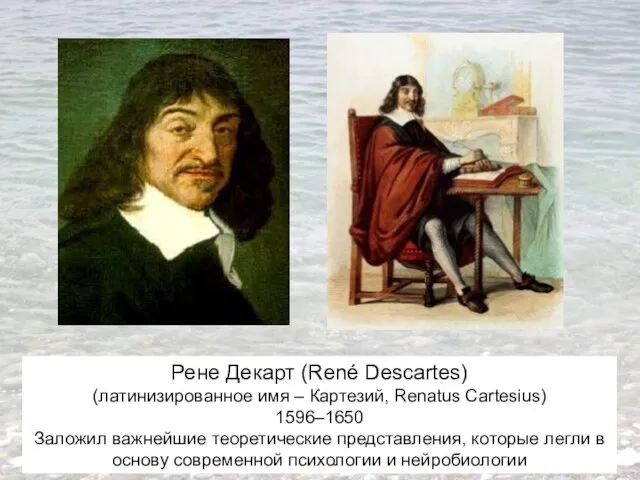

- 23. Рене Декарт (René Descartes) (латинизированное имя – Картезий, Renatus Cartesius) 1596–1650 Заложил важнейшие теоретические представления, которые

- 24. По Декарту, реакция является отражением внешнего воздействия на организм, аналогичным отражению света в физике. Позднее это

- 25. Представления Р.Декарта о процессах, происходящих в нервной системе, соответствовали уровню развития науки того времени «Если, например,

- 26. Таким образом, Декарт сформировал понятие о стимуле необходимом для приведения в действие механизмов человеческого тела и

- 27. В представлениях Декарта присутствовал дуализм. Согласно его гипотезе, есть две сущности. Тело является одной сущностью —

- 28. Жюльен Офре де Ламетри 1709-1751 Писал, что разделение Декартом двух субстанций представляло не более чем «стилистическую

- 29. Биологическая концепция рефлекса

- 30. Йиржи Прохазка (Jiří Procháska) 1749-1820 Ввел термин «рефлекс». Сделал еще один шаг вперед в физиологическом утверждении

- 31. Анатомическая концепция рефлекса

- 32. В XIX в. развитие физиологии и анатомии позволило приступить к исследованию анатомической основы рефлексов в мозге

- 33. Чарльз Белл (Charles Bell) 1774-1842 Франсуа Мажанди (François Magendie) 1783-1855 Независимо друг от друга открыли закон,

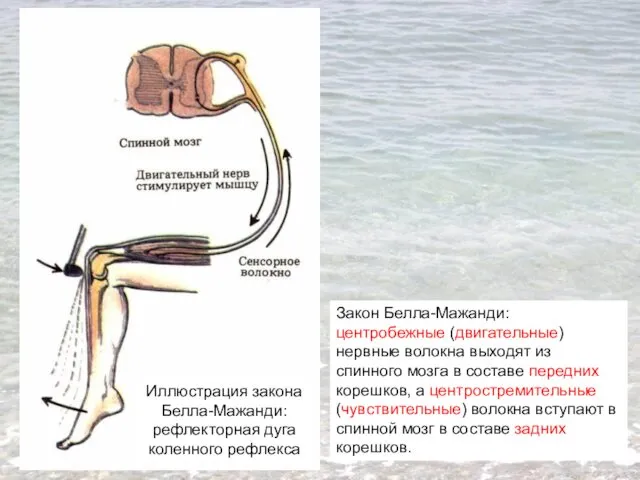

- 34. Закон Белла-Мажанди: центробежные (двигательные) нервные волокна выходят из спинного мозга в составе передних корешков, а центростремительные

- 35. Маршал Холл (Marshall Hall) 1790-1857 М. Холлу принадлежит термин «рефлекторная дуга», состоящая из афферентного нерва спинного

- 36. Иоганнес Мюллер (Johannes Müller) 1801-1858 Мюллер провозгласил принцип «специфической энергии органов чувств», согласно которому каждый из

- 37. Первые попытки связать психические функции с работой головного мозга. Френология.

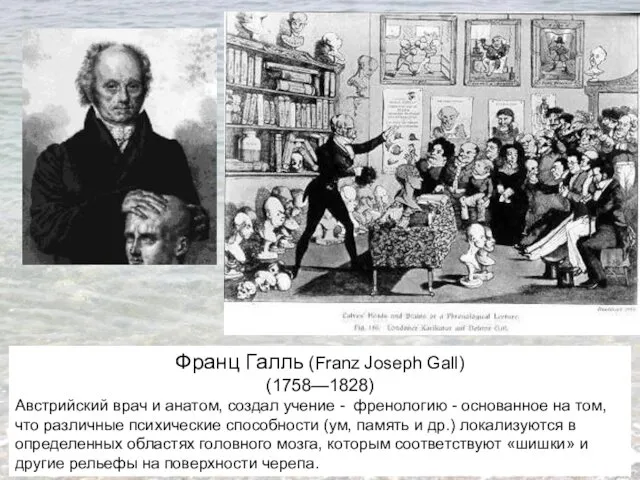

- 38. Франц Галль (Franz Joseph Gall) (1758—1828) Австрийский врач и анатом, создал учение - френологию - основанное

- 39. Френологические карты Ф.Галля

- 40. Хотя френология Галля не имела под собой реальных оснований и впоследствии была забыта, в ней содержалась

- 41. Введение количественных экспериментальных методов изучения психических явлений.

- 42. В целом до конца XIX века исследователи не решались всерьез связать деятельность мозга с высшими психическими

- 43. Бихевиоризм

- 44. Эдвард Торндайк (Edward Lee Thorndike) 1874—1949 Джон Уотсон (John B. Watson ) 1878-1958 Американские психологи, заложили

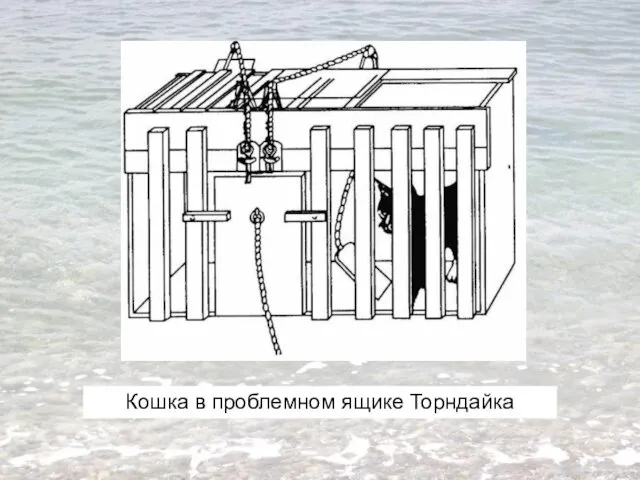

- 45. Кошка в проблемном ящике Торндайка

- 46. Заслуги бихевиоризма: 1. Психология встала на путь естественнонаучного развития. 2. Создан объективный метод. Благодаря этому в

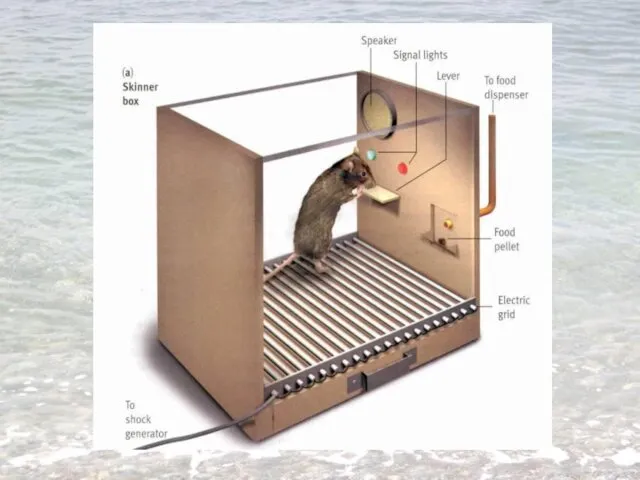

- 47. Беррес Фредерик Скиннер (Burrhus Frederic Skinner) 1904-1990 Выдвинул концепцию «оперантного» научения, согласно которой организм приобретает новые

- 49. Гештальтпсихология

- 50. Основной тезис гештальтпсихологии: «Существуют контексты, в которых то, что происходит в целом не может быть выведено

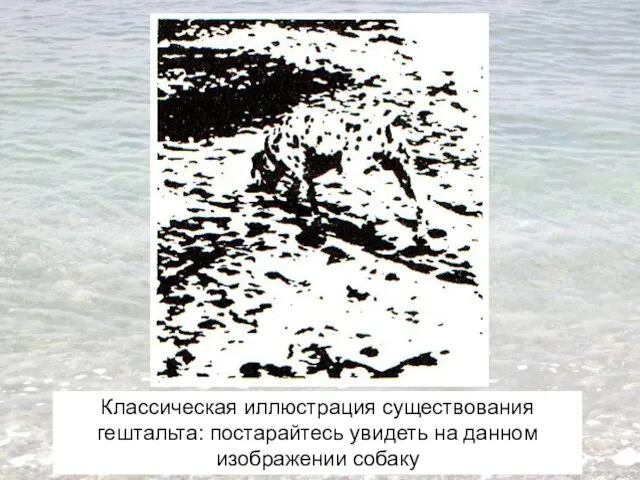

- 51. Классическая иллюстрация существования гештальта: постарайтесь увидеть на данном изображении собаку

- 52. Вольфганг Кёллер (Wolfgang Köhler) 1887-1967 В рамках концепции гештальтпсихологии провел революционные исследования разумного поведения животных.

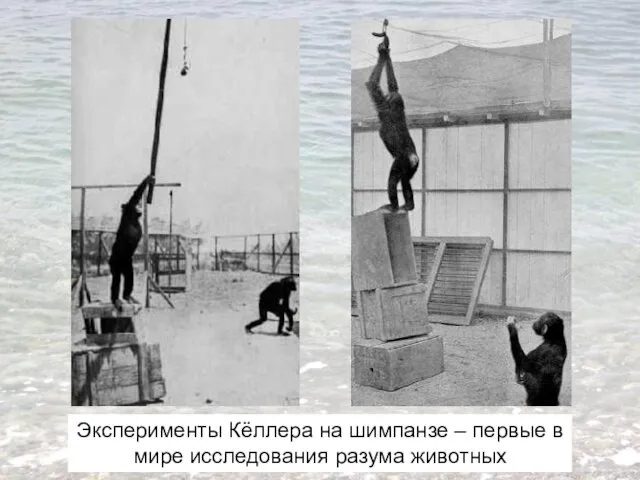

- 53. Эксперименты Кёллера на шимпанзе – первые в мире исследования разума животных

- 54. И.М.Сеченов

- 55. Иван Михайлович Сеченов 1829 – 1905 В 1863 г. опубликовал книгу «Рефлексы головного мозга», где приводил

- 56. Профессора Медико-хирургической академии: С.П.Боткин, И.М.Сеченов, В.Л.Грубер (фото 1860-х годов)

- 57. И. М. Сеченов поставил вопрос о существовании двух родов рефлексов. Во-первых, постоянные, врожденные, осуществляемые низшими отделами

- 58. И. М. Сеченов понимал рефлекс как универсальную и своеобразную форму взаимодействия организма со средой, опирающаяся на

- 59. Открытие центрального торможения И. М. Сеченовым в 1862 г. было первым шагом к созданию им новой

- 60. И.П.Павлов

- 61. Иван Петрович Павлов 1849 – 1936 Создал первый уникальный метод физиологического изучений психических явлений. Создал учение

- 62. Иван Петрович Павлов

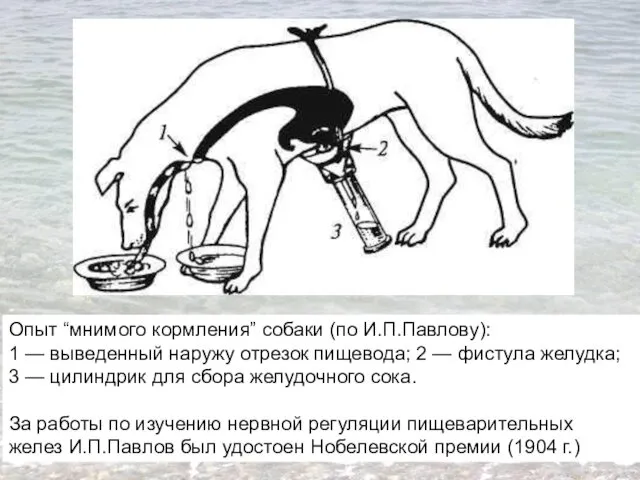

- 63. Опыт “мнимого кормления” собаки (по И.П.Павлову): 1 — выведенный наружу отрезок пищевода; 2 — фистула желудка;

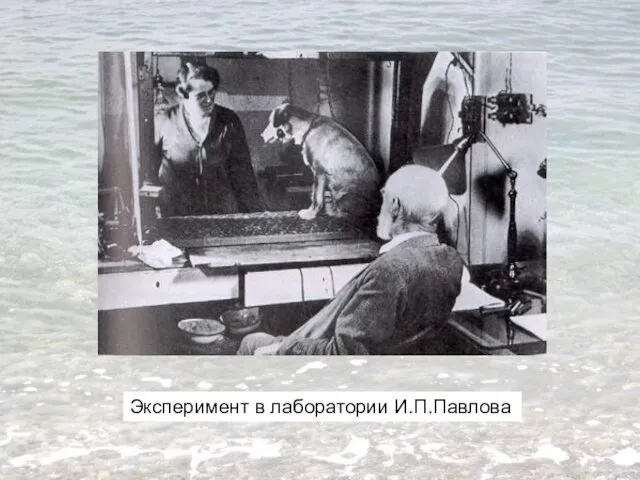

- 64. Эксперимент в лаборатории И.П.Павлова

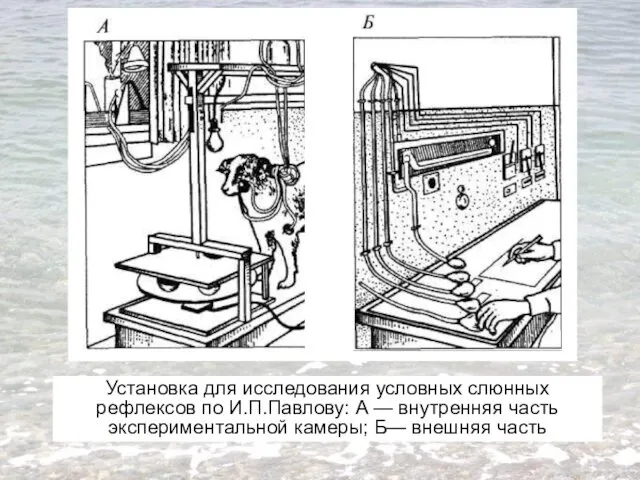

- 65. Установка для исследования условных слюнных рефлексов по И.П.Павлову: А — внутренняя часть экспериментальной камеры; Б— внешняя

- 66. И. П. Павловым был прежде всего создан лабораторный метод объективного изучения приспособительной деятельности человека и животных

- 67. Дальнейшее развитие теории условного рефлекса и альтернативные теории

- 68. На протяжении большей части XX века рефлекторная теория была доминирующей в физиологии и некоторых направлениях психологии.

- 69. Алексей Алексеевич Ухтомский 1875 – 1942

- 70. Эзрас Асратович Асратян 1903 - 1981

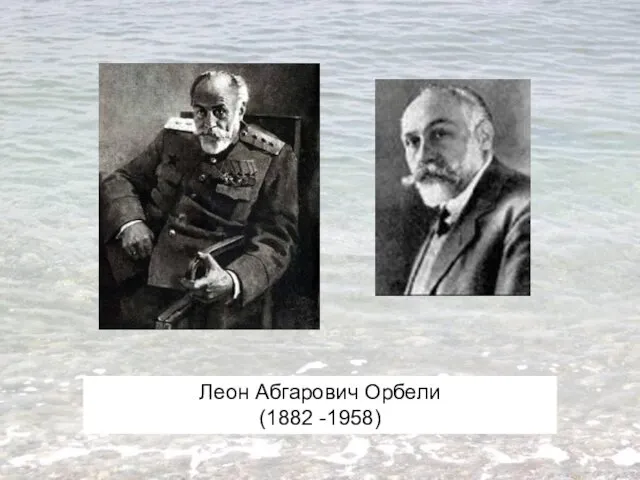

- 71. Леон Абгарович Орбели (1882 -1958)

- 72. Ежи (Юрий) Конорски (Jerzy Konorski) 1903-1973

- 73. Леонид Григорьевич Воронин 1908 - 1983

- 74. Кларк Леонард Халл (Clark Leonard Hull) 1884 – 1952

- 75. Роберт Рескорла (Robert Rescorla)

- 76. Отказ от упрощенной рефлекторной схемы поведения и психики. Переход к когнитивной трактовке поведения

- 77. Постепенно в течение XX в. в нейробиологии происходил переход к когнитивной трактовке наблюдаемых явлений, так как

- 78. Эдвард Чейс Толмен (Edward Chace Tolman) 1886 – 1959 Э.Толмен считал поведение животных целенаправленным. В основе

- 79. Николай Александрович Бернштейн (1896-1966) Н.А.Бернштейн выдвинул принцип активности (т.е. совершения двигательных актов на основе внутренней двигательной

- 80. Леонид Викторович Крушинский (1911 – 1984) создал теорию рассудочной деятельности животных

- 81. Когнитивная трактовка психических явлений и поведения не противоречит тому, что в их основе лежат физиологические процессы.

- 82. Метафоры мозга

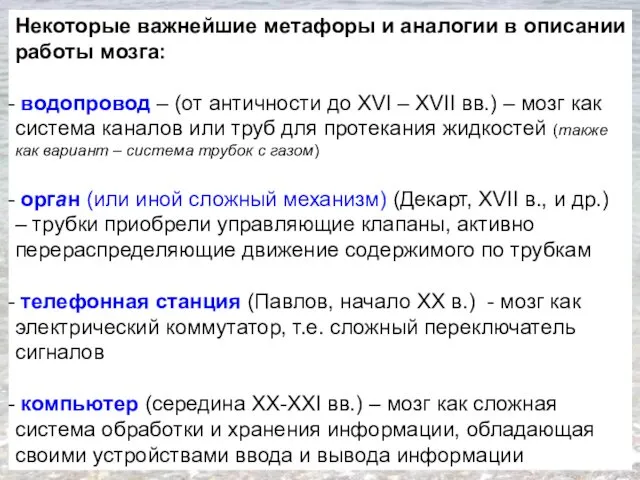

- 83. Некоторые важнейшие метафоры и аналогии в описании работы мозга: водопровод – (от античности до XVI –

- 85. Скачать презентацию

Тепловые двигатели

Тепловые двигатели Презентация: Как правильно писать исследовательскую работу

Презентация: Как правильно писать исследовательскую работу Активизация творческой деятельности учащихся на уроках математики с использованием ИКТ

Активизация творческой деятельности учащихся на уроках математики с использованием ИКТ АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФАКТОРАМ СРЕДЫ.

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФАКТОРАМ СРЕДЫ. Творческие задания для самостоятельной работы на уроке математики

Творческие задания для самостоятельной работы на уроке математики викторина по сказкам 1 класс

викторина по сказкам 1 класс Урок – путешествие Низшие и высшие споровые растения

Урок – путешествие Низшие и высшие споровые растения ПРЕДПОСЫЛКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ Сертификация. Менеджмент качества и правовые основы сертификации

Сертификация. Менеджмент качества и правовые основы сертификации Гипертоникалық криз кезіндегі дифференцалдық интенсивті терапия

Гипертоникалық криз кезіндегі дифференцалдық интенсивті терапия Правописание окончаний прилагательных

Правописание окончаний прилагательных Виды преобразований непрерывных сигналов в каналах связи, влияние линейных и нелинейных цепей на процесс преобразования сигналов

Виды преобразований непрерывных сигналов в каналах связи, влияние линейных и нелинейных цепей на процесс преобразования сигналов Око государево. 300-лет прокуратуре России

Око государево. 300-лет прокуратуре России Понятие планировочной структуры города

Понятие планировочной структуры города Карамель. Квест-игра Неразлучники. Северодвинск

Карамель. Квест-игра Неразлучники. Северодвинск Мал сою технологиясы мен гигиенасы

Мал сою технологиясы мен гигиенасы Правила согласования главных членов предложения

Правила согласования главных членов предложения Подготовка к ОГЭ по алгебре (базовая часть)

Подготовка к ОГЭ по алгебре (базовая часть) Общие сведения о пунктах управления подразделениями ПВО мсп (тп) и омсбр (отбр). Занятие №1

Общие сведения о пунктах управления подразделениями ПВО мсп (тп) и омсбр (отбр). Занятие №1 Основы БЖ как науки

Основы БЖ как науки Двенадцатипульсовые выпрямительно-инверторные преобразователи

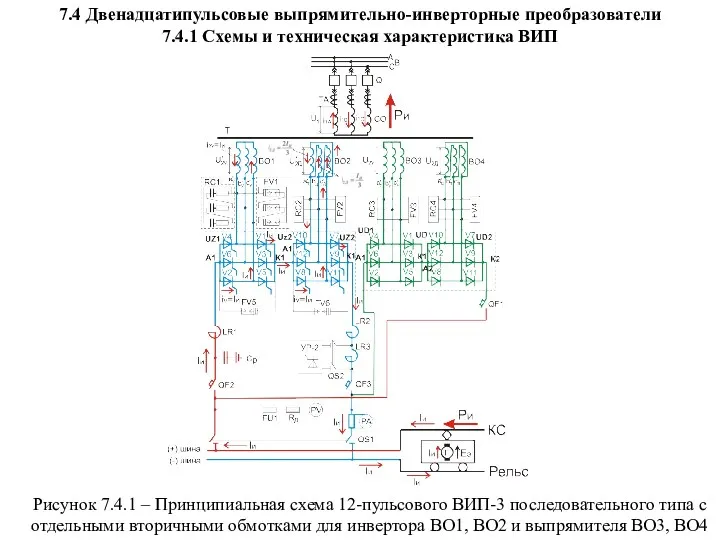

Двенадцатипульсовые выпрямительно-инверторные преобразователи Презентация химия 9 класс: Фосфор и его соединения

Презентация химия 9 класс: Фосфор и его соединения Технология продуктивного чтения.

Технология продуктивного чтения. Планирование закупок по 223-ФЗ

Планирование закупок по 223-ФЗ Страна баскетболия

Страна баскетболия Лексикалық қосымшалар тәсілі. Екінші тілдің тепе-тең бірліктерін іріктеп алу дағдысы

Лексикалық қосымшалар тәсілі. Екінші тілдің тепе-тең бірліктерін іріктеп алу дағдысы Исход

Исход Метод главных элементов для решения системы линейных уравнений

Метод главных элементов для решения системы линейных уравнений