Содержание

- 2. Иммунологическая толерантность -это состояние ареактивности по отношению к субстанциям, которые в обычных условиях вызывают развитие иммунологической

- 3. ЭРЛИХ (Ehrlich), Пауль 14 марта 1854 г, – 20 августа 1915 г.

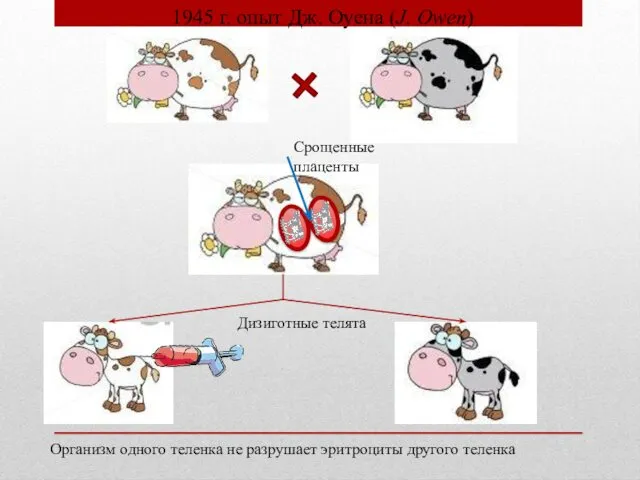

- 4. Срощенные плаценты Дизиготные телята Организм одного теленка не разрушает эритроциты другого теленка 1945 г. опыт Дж.

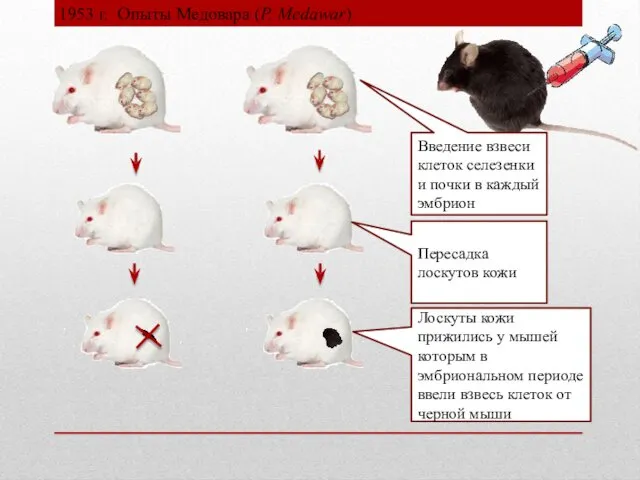

- 5. 1953 г. Опыты Медовара (P. Medawar) Введение взвеси клеток селезенки и почки в каждый эмбрион Пересадка

- 6. Условия возникновения иммунной толерантности Классический путь воспроизведения толерантного состояния - это введение антигена в новорожденный организм,

- 7. Созревание иммунной системы - временной интервал, при котором существует возможность индуцировать иммунологическую толерантность введением аллогенных клеток

- 8. Т-лимфоциты Обеспечивает двойное распознавание - распознает чужой антиген или измененный свой в комплексе с молекулами гистосовместимости

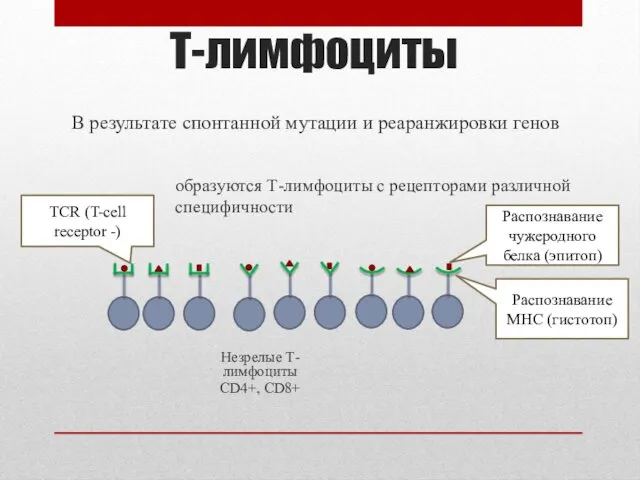

- 9. В результате спонтанной мутации и реаранжировки генов Т-лимфоциты образуются Т-лимфоциты с рецепторами различной специфичности Незрелые Т-лимфоциты

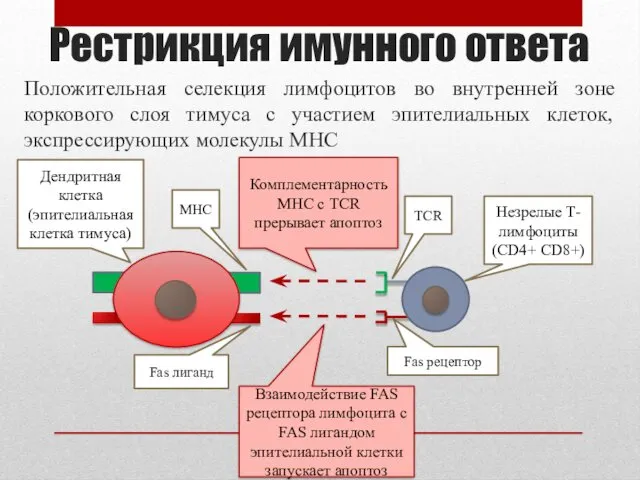

- 10. Рестрикция имунного ответа Положительная селекция лимфоцитов во внутренней зоне коркового слоя тимуса с участием эпителиальных клеток,

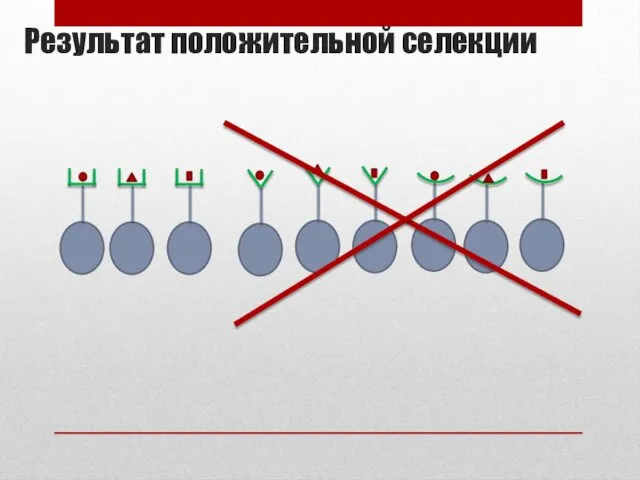

- 11. Результат положительной селекции

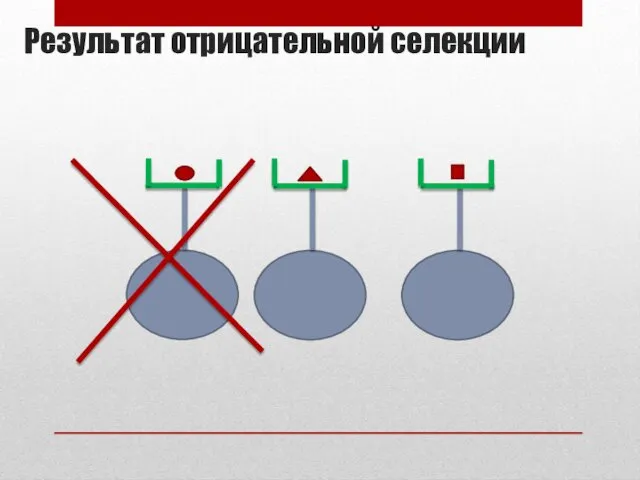

- 12. Распознавание «чужого» Отрицательная селекция клонов в кортикомедулярном слое тимуса Запуск апоптоза Низкая комплементарность TCR к эпитопу

- 13. Результат отрицательной селекции

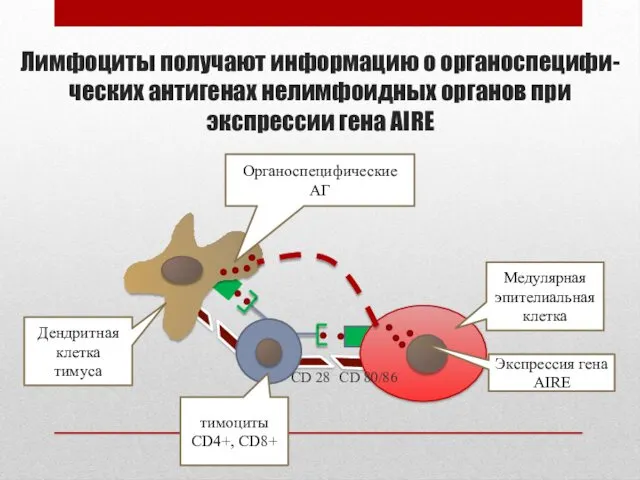

- 14. Лимфоциты получают информацию о органоспецифи- ческих антигенах нелимфоидных органов при экспрессии гена AIRE тимоциты CD4+, CD8+

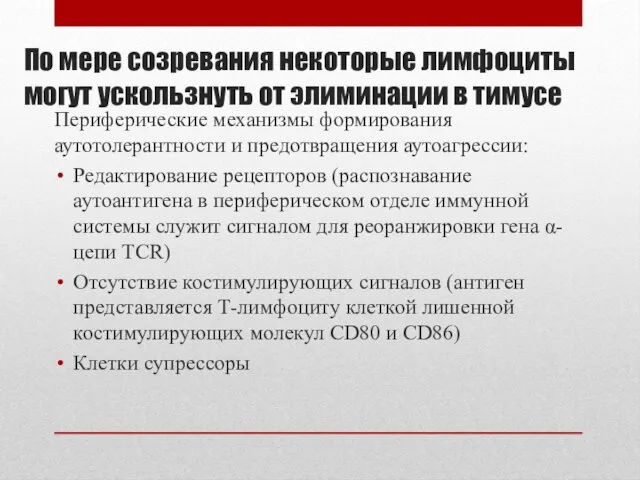

- 15. По мере созревания некоторые лимфоциты могут ускользнуть от элиминации в тимусе Периферические механизмы формирования аутотолерантности и

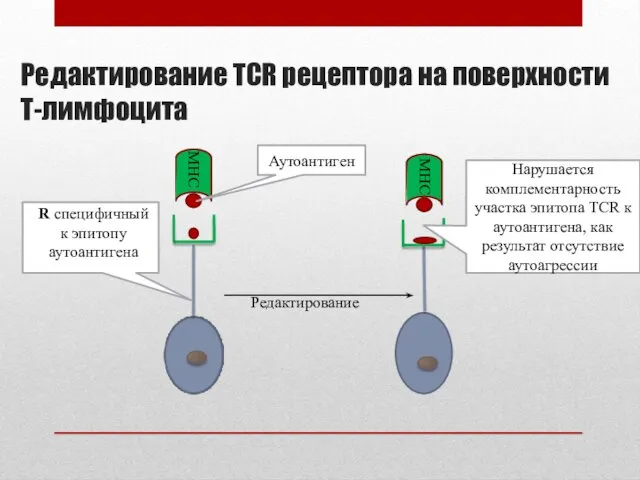

- 16. Редактирование TCR рецептора на поверхности Т-лимфоцита MHC MHC Редактирование R специфичный к эпитопу аутоантигена Аутоантиген Нарушается

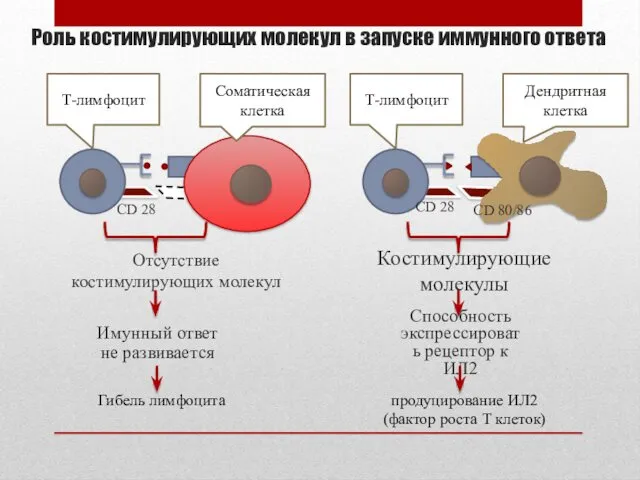

- 17. Роль костимулирующих молекул в запуске иммунного ответа Т-лимфоцит Дендритная клетка CD 80/86 CD 28 Способность экспрессировать

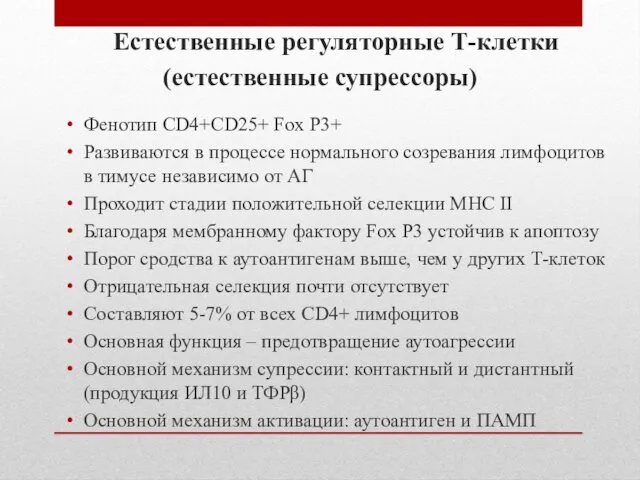

- 18. Естественные регуляторные Т-клетки (естественные супрессоры) Фенотип CD4+CD25+ Fox P3+ Развиваются в процессе нормального созревания лимфоцитов в

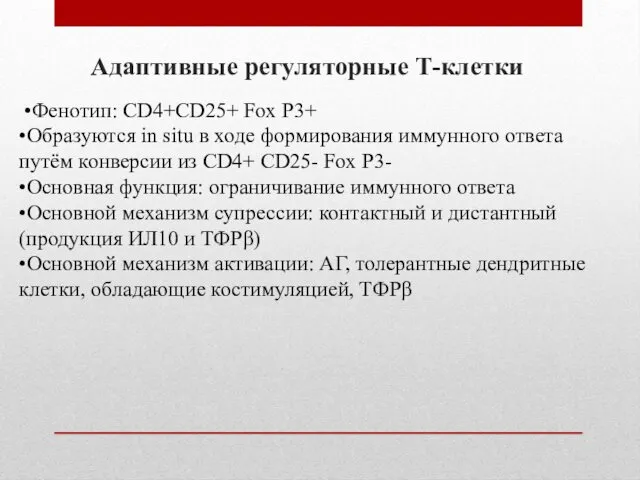

- 19. Адаптивные регуляторные Т-клетки •Фенотип: CD4+CD25+ Fox P3+ •Образуются in situ в ходе формирования иммунного ответа путём

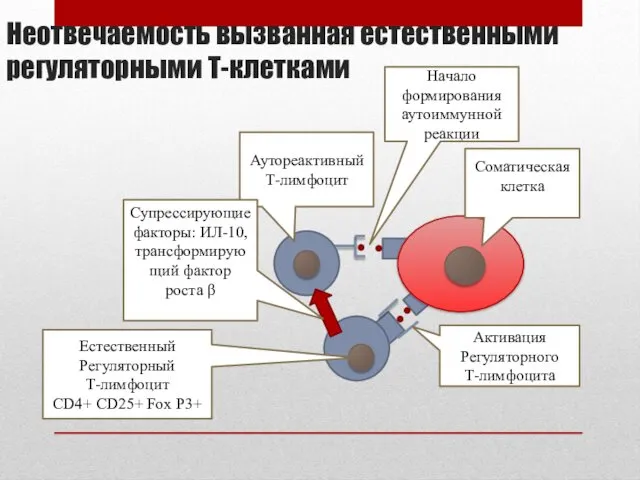

- 20. Неотвечаемость вызванная естественными регуляторными Т-клетками Аутореактивный Т-лимфоцит Соматическая клетка Естественный Регуляторный Т-лимфоцит CD4+ CD25+ Fox P3+

- 21. Неотвечаемость вызванная адаптивными регуляторными Т-клетками Эффекторный Т-лимфоцит(CD8+) Клетка (Тромбоцит, Нейтрофил и т.д) Адаптивный Регуляторный Т-лимфоцит CD4+

- 22. Иммунологически привилегированные органы внутренние камеры глаза, головной мозг, семенники, яичники, волосяные фолликулы, а также беременная матка

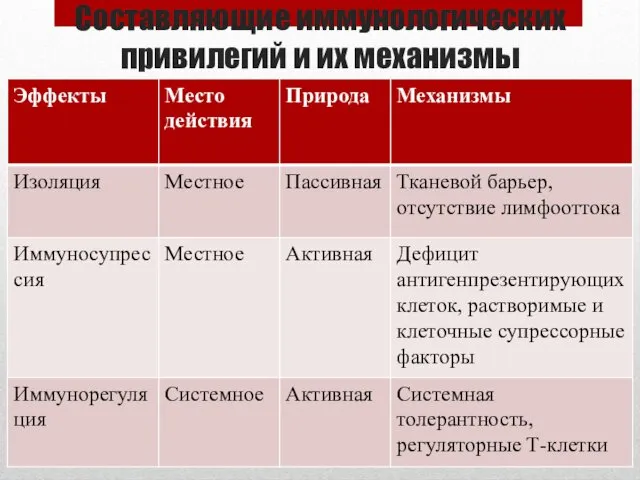

- 23. Составляющие иммунологических привилегий и их механизмы

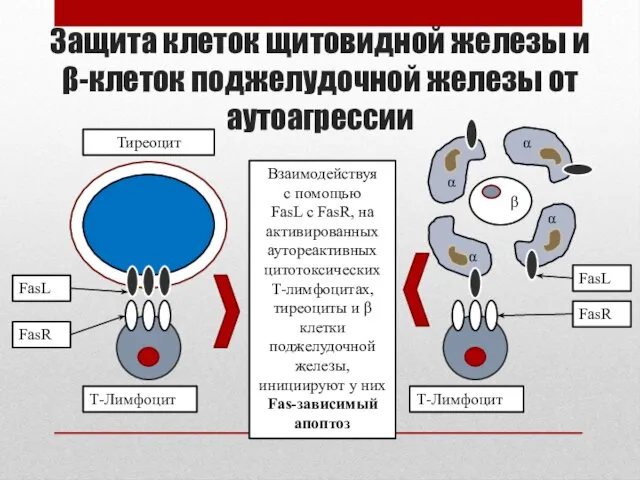

- 24. Защита клеток щитовидной железы и β-клеток поджелудочной железы от аутоагрессии Тиреоцит Т-Лимфоцит FasL FasR FasR β

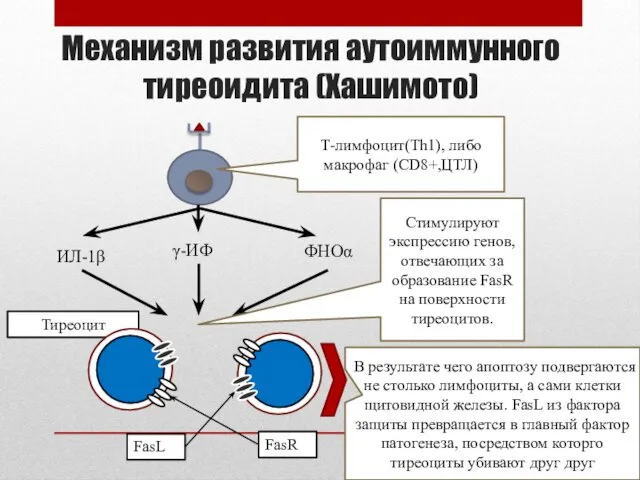

- 25. Тиреоцит Механизм развития аутоиммунного тиреоидита (Хашимото) Т-лимфоцит(Th1), либо макрофаг (СD8+,ЦТЛ) ИЛ-1β γ-ИФ ФНОα Стимулируют экспрессию генов,

- 26. Аутоимунные заболевания Аутоиммунные заболевания поражают 5-7 % населения Земли. Их можно разделить на 2 группы: органоспецифические

- 27. Спасибо за внимание

- 29. Скачать презентацию

Портфолио. Шавлак Виктория Александровна. Дизайнер, швея

Портфолио. Шавлак Виктория Александровна. Дизайнер, швея Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування. Транспортна задача. Лек. 4

Симплексний метод розв'язання задач лінійного програмування. Транспортна задача. Лек. 4 Свойства радиоактивных веществ и ионизирующих излучений

Свойства радиоактивных веществ и ионизирующих излучений Способы получения металлов

Способы получения металлов Возвещаем о спасении через веру во Христа и готовим Его учеников на личных встречах

Возвещаем о спасении через веру во Христа и готовим Его учеников на личных встречах Презентация родительское собрание Моя первая оценка

Презентация родительское собрание Моя первая оценка Өзараауысымдылық және тегіс цилиндрлік біріктірулерді бақылау

Өзараауысымдылық және тегіс цилиндрлік біріктірулерді бақылау Методическая разработка по теме Уроки дорожного движения для малышей

Методическая разработка по теме Уроки дорожного движения для малышей Презентация по органической химии Алкины

Презентация по органической химии Алкины Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин

Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин Завершальний етап ліквідації поліомієліту. Перехід до бОПВ

Завершальний етап ліквідації поліомієліту. Перехід до бОПВ Сепсис. Септический шок

Сепсис. Септический шок С праздником 8 марта

С праздником 8 марта Философия нового времени. Лекция 6

Философия нового времени. Лекция 6 New Geant4 based simulation tools for space radiation shielding and effects analysis

New Geant4 based simulation tools for space radiation shielding and effects analysis Динамические характеристики и особенности управления. Автоматизированное управление ХТС. Лекция 7

Динамические характеристики и особенности управления. Автоматизированное управление ХТС. Лекция 7 Внешность и характер

Внешность и характер 20230918_prezentatsiya_smyslovoe_chtenie

20230918_prezentatsiya_smyslovoe_chtenie презентация к классному часу Край мой родной, Забайкалье!

презентация к классному часу Край мой родной, Забайкалье! Как делают муку

Как делают муку Презентация для детей дошкольного возраста на тему: Генеологическое древо

Презентация для детей дошкольного возраста на тему: Генеологическое древо Портфолио заместителя директора по УВР

Портфолио заместителя директора по УВР Кристаллы вокруг нас

Кристаллы вокруг нас Внеклассное чтение для детей 7 - 10 лет

Внеклассное чтение для детей 7 - 10 лет Принцип работы профилемеров

Принцип работы профилемеров Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья, содержащего эфирные масла и препаратов из него

Анализ аптечного ассортимента лекарственного растительного сырья, содержащего эфирные масла и препаратов из него My favourite food

My favourite food Функциональная структура психики

Функциональная структура психики