Содержание

- 2. Определение Коклюш (Pertussis) — острое инфекционное заболевание, вызываемое коклюшной палочкой, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся приступообразным судорожным

- 3. Исторические данные Впервые коклюш описан в XVI в., в XVII в. Т. Sidenham предложил настоящее название

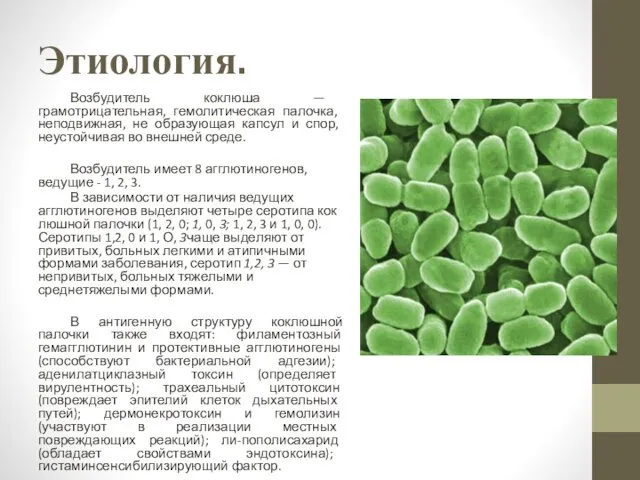

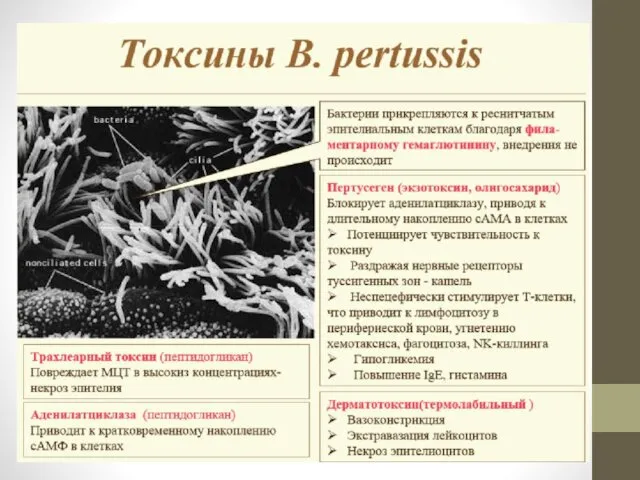

- 4. Этиология. Возбудитель коклюша — грамотрицательная, гемолитическая палочка, неподвижная, не образующая капсул и спор, неустойчивая во внешней

- 5. Эпидемиология. Источником инфекции являются больные (дети, взрослые), бактерионосители палочки Больной коклюшем является источником инфекции с 1-го

- 6. Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка верхних дыхательных путей. Коклюшные микробы распространяются бронхогенным путем, достигая бронхиол

- 8. Постоянные импульсы с рецепторов эпителия дыхательных путей в продолговатый мозг приводят к формированию в нем застойного

- 9. Патогномоничный симптом коклюша — приступообразный судорожный кашель — обусловлен тонической судорогой дыхательной мускулатуры.

- 10. Клиника Инкубационный период продолжается от 3 до 14 дней (в среднем 7–8 дней). Предсудорожный период начинается

- 12. В период спазматического кашля приступообразный кашель становится доминирующим, клиническая симптоматика достигает максимального развития. Короткие кашлевые толчки

- 13. В судорожный период наиболее выражены изменения в легких: тимпанический оттенок перкуторного звука, укорочение его в межлопаточном

- 14. Период обратного развития (ранней реконвалесценции) продолжается от 2 до 8 нед и отмечается постепенным исчезновением основных

- 15. Особенности коклюша у привитых Детей. Чаще отмечаются легкие и среднетяжелые формы заболевания, тяжелые — не характерны.

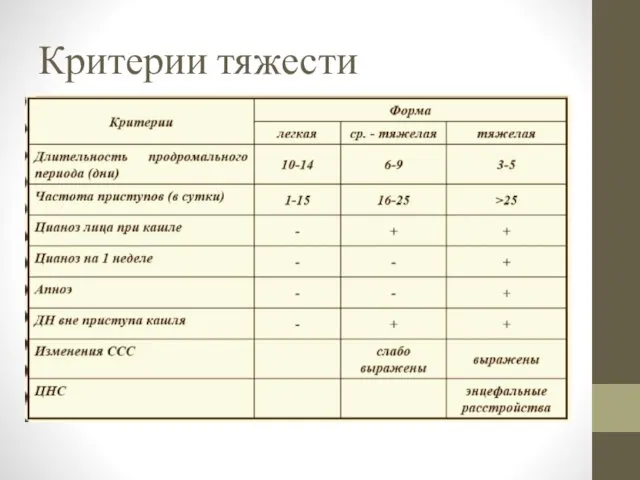

- 16. Критерии тяжести

- 17. Диагностика. контакт с больным коклюшем или длительно кашляющим (ребенком, взрослым); постепенное начало болезни; нормальная температура тела;

- 18. Лабораторная диагностика. Бактериологический метод — выделение Bordetella pertussis из слизи задней стенки глотки. Забор материала осуществляют

- 19. Дифференциальная диагностика. В предсудорожном периоде С паракоклюшем ОРВИ Корью Бронхитом Пневмонией В судорожном периоде — заболеваниями,

- 20. Осложнения Специфические: Эмфизема легких. Эмфизема средостения, подкожной клетчатки. Сегментарные ателектазы. Коклюшная пневмония, характеризующаяся наличием продуктивного процесса

- 21. Лечение Режим щадящий (уменьшение отрицательных психоэмоциональных нагрузок) с обязательными индивидуальными прогулками. Диета — обогащенная витаминами, соответствующая

- 22. Диспансеризация Диспансерному наблюдению подлежат реконвалесценты тяжелых форм коклюша независимо от возраста; дети первого года жизни с

- 23. Профилактика Больные коклюшем подлежат обязательной изоляции на 25 дней от начала заболевания при условии этиотропного рационального

- 24. Паракоклюш

- 25. Определение Паракоклюш (Parapertussis) — острое инфекционное заболевание, вызываемое gordetella parapertussis, передающееся воздушно-капельным путем, с ведущим «лирическим

- 26. Этиология. Заболевание вызывается паракоклюшной палочкой, выделенной в 1937 г. Eldering и Kendrick. Палочка грамотрицательная, имеет антигенное

- 27. Патогенез Патогенез аналогичен патогенезу при коклюше. Однако В. parapertussis не выделяет лимфоцитозстимулирующего фактора, чем объясняется отсутствие

- 28. Классификация 1. Типичные. 2. Атипичные: — стертая; — бессимптомная; — транзиторное бактерионосительство. По тяжести: 1. Легкая

- 29. Клиническая картина. Инкубационный период продолжается от 3 до 14 дней. Предсудорожный период продолжается 3-14 дней. Заболевание

- 30. Лабораторная диагностика. Решающее значение имеют бактериологический и серологический методы. Паракоклюшную палочку обнаруживают в посевах слизи из

- 31. Лечение Симптоматическое туссин плюс бронхолитин и др. Антибактериальная терапия детям старше 1 года при неосложненных формах

- 32. Литература Бабаченко И. В., Каплина Т. А., Тимченко В. Н. Особенности клинического течения коклюшно-хламидийной инфекции: Материалы

- 34. Скачать презентацию

День матери

День матери Smm content. Туризм

Smm content. Туризм Мастер класс Пинетки

Мастер класс Пинетки Внекласные мероприятия Диск

Внекласные мероприятия Диск презентация Предметно-развивающая среда ДОУ

презентация Предметно-развивающая среда ДОУ Самоанализ мероприятия по взаимодействию родителей и детей в форме совместного развлечения Путешествие по стране Игрушек

Самоанализ мероприятия по взаимодействию родителей и детей в форме совместного развлечения Путешествие по стране Игрушек Машинные швы

Машинные швы Cheese production

Cheese production iPECS SMB eMG Expansion (iPECS SMBSW-TRA-01-023)

iPECS SMB eMG Expansion (iPECS SMBSW-TRA-01-023) Золотая голова. Электронная викторина по мифу о тыкве

Золотая голова. Электронная викторина по мифу о тыкве Построение графика движения поездов

Построение графика движения поездов монастыри

монастыри Medical biology (hereditary disease)

Medical biology (hereditary disease) Я и мои эмоции Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск

Я и мои эмоции Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Диск Древние соборы

Древние соборы Занимательные задачи в стихах

Занимательные задачи в стихах Игра по повести М.Твена Приключения Тома Сойера

Игра по повести М.Твена Приключения Тома Сойера Дробные выражения. Устный счет

Дробные выражения. Устный счет Папа, мама,я- спортивная семья!

Папа, мама,я- спортивная семья! технологическая карта урока + презентация Окружающий мир 2 класс ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ

технологическая карта урока + презентация Окружающий мир 2 класс ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ Диагностика представлений дошкольников о безопасной жизнедеятельности.

Диагностика представлений дошкольников о безопасной жизнедеятельности. Berühmte Deutsche Menschen. Ludwig Van Beethoven

Berühmte Deutsche Menschen. Ludwig Van Beethoven презентация ко Дню Победы

презентация ко Дню Победы Сети мобильной связи 1-го и 2-го поколений

Сети мобильной связи 1-го и 2-го поколений Державки для внутреннего точения. Выбор и особенности применения

Державки для внутреннего точения. Выбор и особенности применения Оценка конкурентоспособности предприятия (ООО Мехофф)

Оценка конкурентоспособности предприятия (ООО Мехофф) Общая программа мониторинга загрязнения почв

Общая программа мониторинга загрязнения почв методическая разработка урока Углерод. Физические и химические свойства

методическая разработка урока Углерод. Физические и химические свойства