Содержание

- 2. Амелобластома — одонтогенная эпителиальная опухоль, строение которой подобно строению тканей эмалевого органа зубного зачатка. Амелобластома в

- 3. Амелобластомы составляют у детей 6-7 % всех доброкачественных опухолей и опухолеподобных новообразований челюстей. Они развиваются в

- 4. Жалобы. Жалоб на раннем этапе развития опухоли обычно нет, но еще до появления деформации кости может

- 5. Клинические признаки амелобластомы связаны с деформацией челюстей. Опухоль имеет две формы: солидную и кистозную. Последняя у

- 6. При кистозной форме пальпаторно определяется гладкая и блестящая или бугристая веретенообразно вздутая кость, чаще нижней челюсти.

- 7. Амелобластома поражает верхнюю челюсть очень редко. При этом дефект кости почти никогда не наблюдается, поскольку опухоль

- 8. Малигнизации амелобластомы у детей практически не бывает, но она может возникнуть при многоэтапном длительном неправильном лечении.

- 9. Чтоб поставить диагноз "амелобластома", кроме клинических данных используют такие дополнительные методы, как пункция, рентгенография, КТМ, МРТ

- 10. Амелобластому необходимо дифференцировать с теми заболеваниями, для которых на рентгенограмме характерно разрежение костной ткани, то есть

- 11. 3.С остеобластокластомой — при пункции опухоли получают бурую жидкость; рентгенологически — горизонтальная резорбция корней зубов, входящих

- 12. Лечение Лечение исключительно хирургическое и заключается в резекции участка челюсти в пределах здоровой ткани, отступив на

- 13. Пункция опухоли нижней челюсти больного с амелобластомой

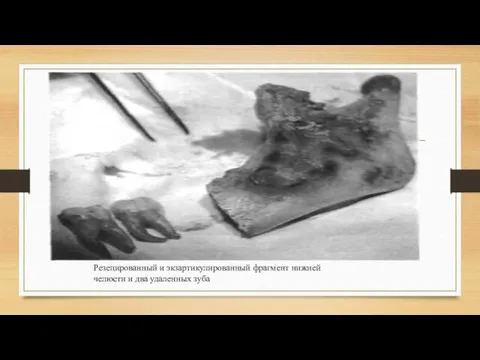

- 14. Резецированный и экзартикулированный фрагмент нижней челюсти и два удаленных зуба

- 15. Механическая обработка удаленного фрагмента нижней челюсти перед реплантацией

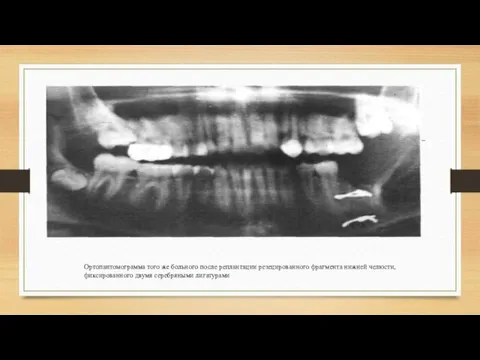

- 16. Ортопантомограмма того же больного после реплантации резецированного фрагмента нижней челюсти, фиксированного двумя серебряными лигатурами

- 17. Конфигурация тканей угла и ветви нижней челюсти слева после снятия швов

- 18. Рентгенограмма нижней челюсти того же больного через 6 мес после операции

- 19. Обязательные условия при проведении такой операции: 1)поднадкостничная резекция челюсти (за счет надкостницы идет восстановление кости в

- 21. Скачать презентацию

Виды компьютерной графики

Виды компьютерной графики Шаблон Фракталы

Шаблон Фракталы Энергосбережение в моём доме

Энергосбережение в моём доме Разработка предложений о показателях миграции, значения которых будут прогнозироваться

Разработка предложений о показателях миграции, значения которых будут прогнозироваться Дифференциация С - Ш

Дифференциация С - Ш Презентация по технологии

Презентация по технологии Сочинение-рассуждение по фразе из текста. ОГЭ-9, 15-2

Сочинение-рассуждение по фразе из текста. ОГЭ-9, 15-2 Назначение блоков преобразователя собственных нужд ПСН. Питание силовой цепи

Назначение блоков преобразователя собственных нужд ПСН. Питание силовой цепи Поняття птахи

Поняття птахи Реабилитационный и оздоровительный центр в Пункахарью

Реабилитационный и оздоровительный центр в Пункахарью Дедушка

Дедушка Автогалерея

Автогалерея Кинематика и динамика точки

Кинематика и динамика точки Цветные нити новой жизни

Цветные нити новой жизни Принципиальные схемы ёмкостных и индуктивных трёхточек. Назначение элементов, токи, принцип работы. Лекция 12

Принципиальные схемы ёмкостных и индуктивных трёхточек. Назначение элементов, токи, принцип работы. Лекция 12 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики Витамины - эликсиры жизни

Витамины - эликсиры жизни 10. Проводники в электрическом поле

10. Проводники в электрическом поле Профилактика употребления ПАВ: снюс, насвай

Профилактика употребления ПАВ: снюс, насвай Форсайт - сессия. Ресурсы системной оптимизации УдГУ

Форсайт - сессия. Ресурсы системной оптимизации УдГУ Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского Тёплый хлеб. Нравственные проблемы произведения

Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского Тёплый хлеб. Нравственные проблемы произведения Презентация Сенсорное развитие детей раннего возраста

Презентация Сенсорное развитие детей раннего возраста О вреде курения (слабонервных просьба удалиться)

О вреде курения (слабонервных просьба удалиться) весёлые картинки Диск

весёлые картинки Диск Математические методы в психологии

Математические методы в психологии Football is Everywhere. Even if you are not a football fan

Football is Everywhere. Even if you are not a football fan По следам уссурийского тигра Диск

По следам уссурийского тигра Диск Обследование и сопровождение хирургического больного

Обследование и сопровождение хирургического больного