Содержание

- 2. Гематоэнцефалический барьер

- 3. К внешним барьерам относят кожу, органы дыхания, пищеварения, почки, а также слизистые оболочки рта, носа, глаз,

- 4. Особенностью гистогематического барьера является его избирательная (селективная) проницаемость, т.е. способность пропускать одни вещества и задерживать другие.

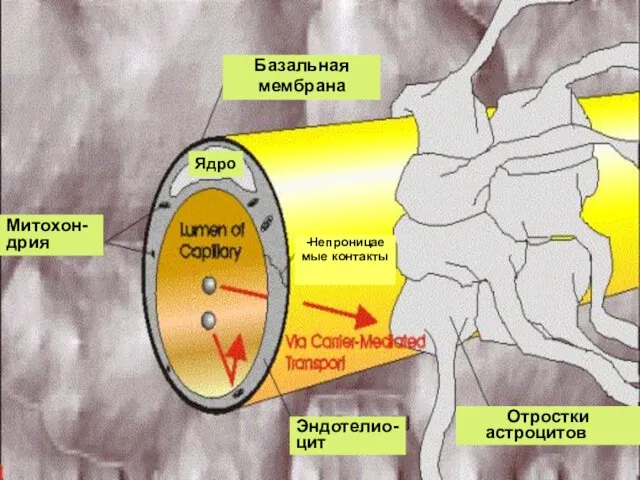

- 5. Базальная мембрана Митохон-дрия Эндотелио-цит Ядро Непроницае- мые контакты Отростки астроцитов

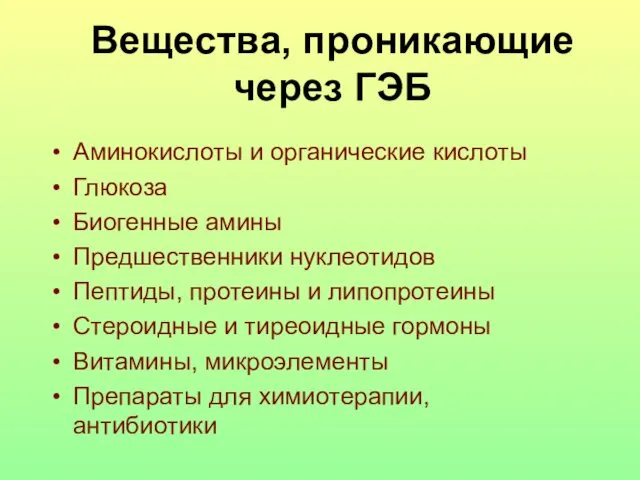

- 6. Вещества, проникающие через ГЭБ Аминокислоты и органические кислоты Глюкоза Биогенные амины Предшественники нуклеотидов Пептиды, протеины и

- 7. Вещества, в норме не проникающие через ГЭБ Высокомолекулярные белки Токсины Антитела Моноамины (нейротрансмиттеры)

- 8. Трансцитоз цитокинов через ГЭБ

- 9. Эффекторная активность 1. Физические барьеры 2. Система естественной цитотоксичности (NK-клетки и интерфероны) 3. Неспецифическое воспаление: острофазная

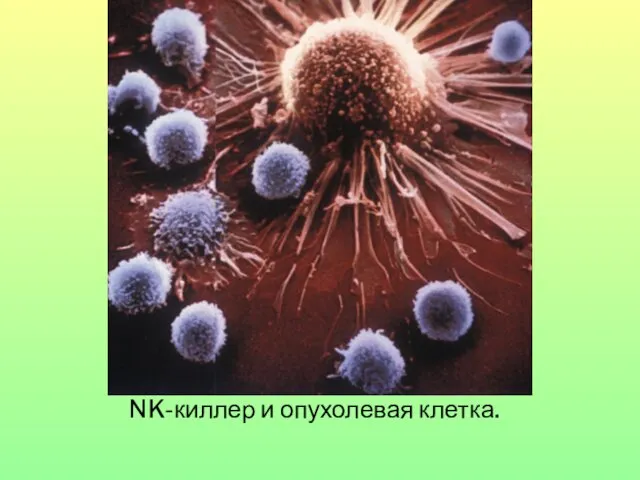

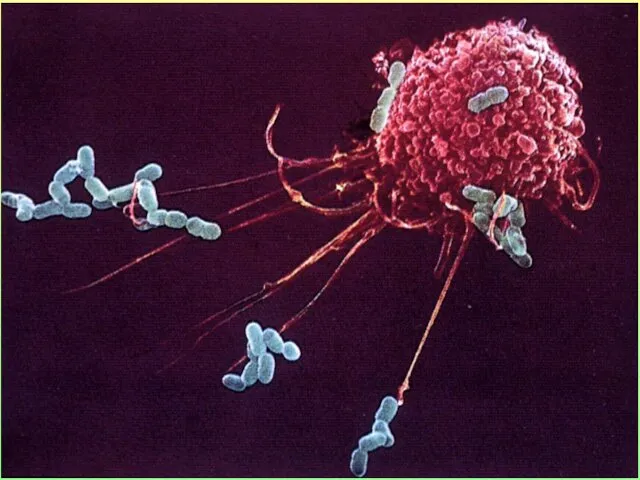

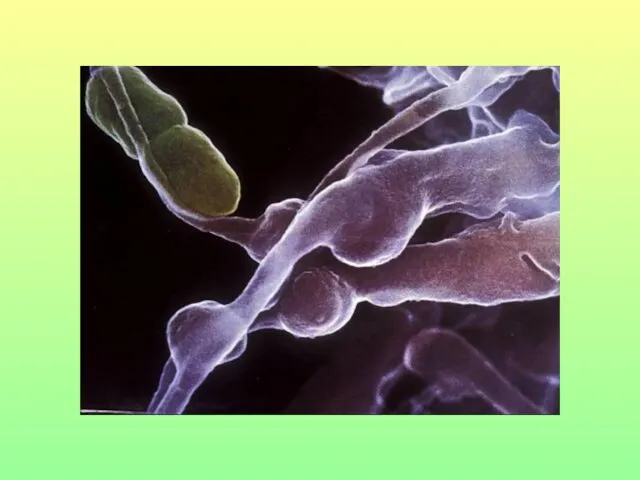

- 10. NK-киллер и опухолевая клетка.

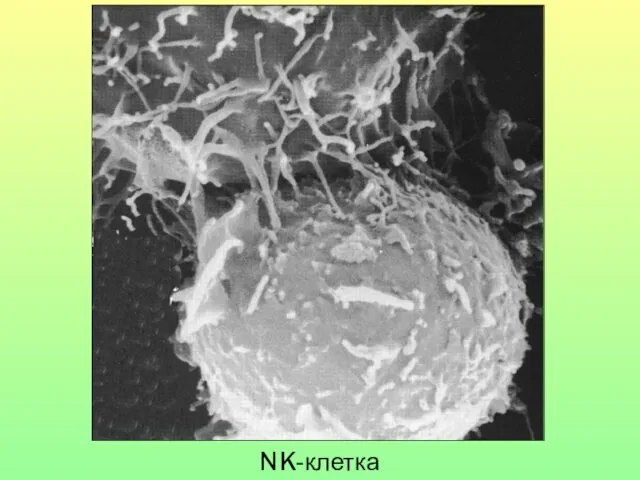

- 11. NK-клетка

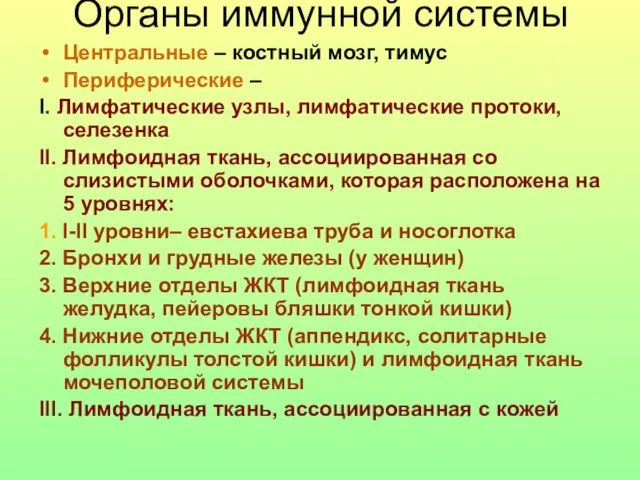

- 12. Органы иммунной системы Центральные – костный мозг, тимус Периферические – I. Лимфатические узлы, лимфатические протоки, селезенка

- 13. Антигены Антиген - генетически чужеродное вещество (белок, полисахарид, липополисахарид, липопротеин, нуклеопротеин), способное, при введении в организм

- 14. Антигены

- 15. Антигены Гаптен - неполноценный антиген в виде небольшой химической группы; обуславливает специфичность антител при иммунизации комплексом

- 16. Антигены МНС Антигены главного комплекса гистосовместимости (МНС - Major histоcompatibility complex). МНС у человека называются HLA

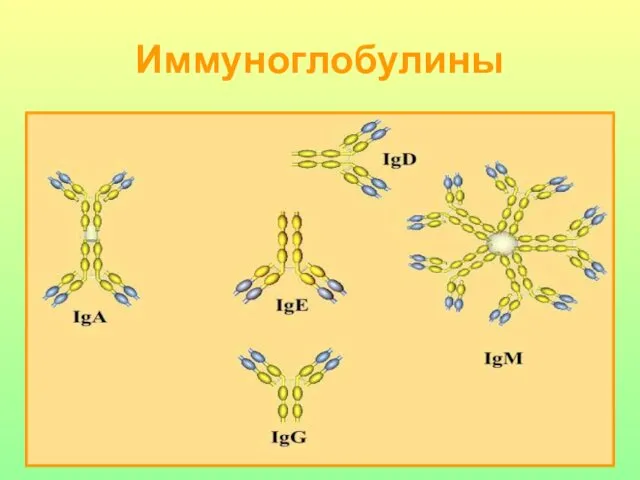

- 17. Иммуноглобулины

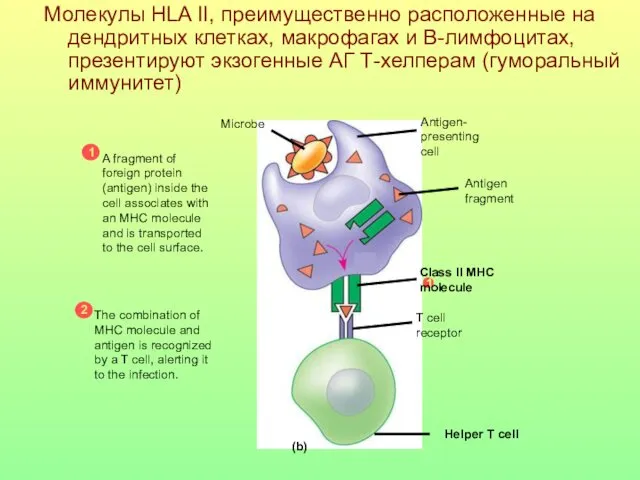

- 18. Молекулы HLA II, преимущественно расположенные на дендритных клетках, макрофагах и В-лимфоцитах, презентируют экзогенные АГ Т-хелперам (гуморальный

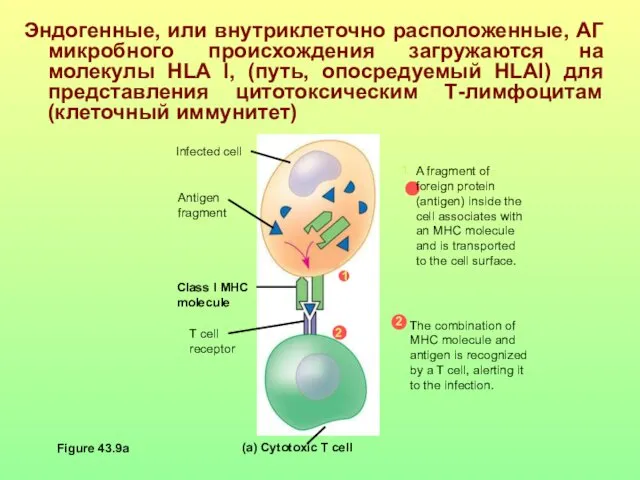

- 19. Эндогенные, или внутриклеточно расположенные, АГ микробного происхождения загружаются на молекулы HLA I, (путь, опосредуемый HLAI) для

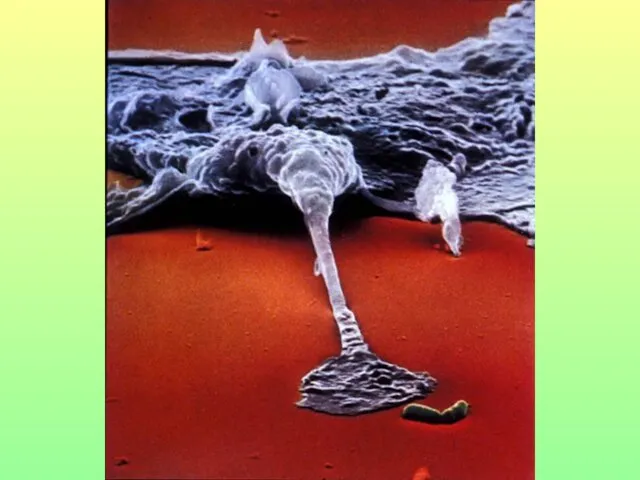

- 20. Дендритная клетка

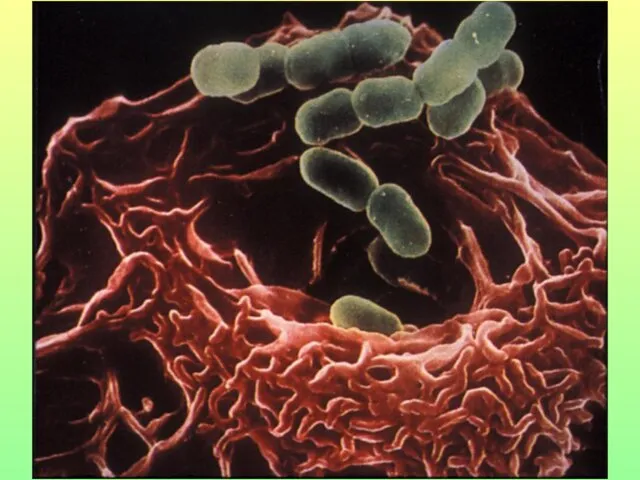

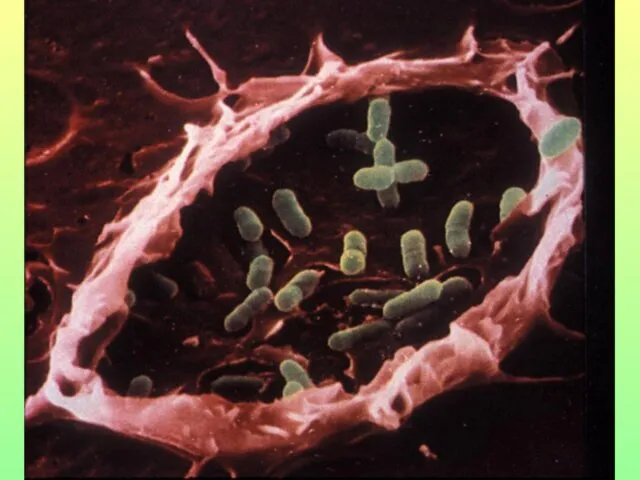

- 27. Клеточные механизмы защиты Неспецифический фагоцитоз Система натуральных киллеров

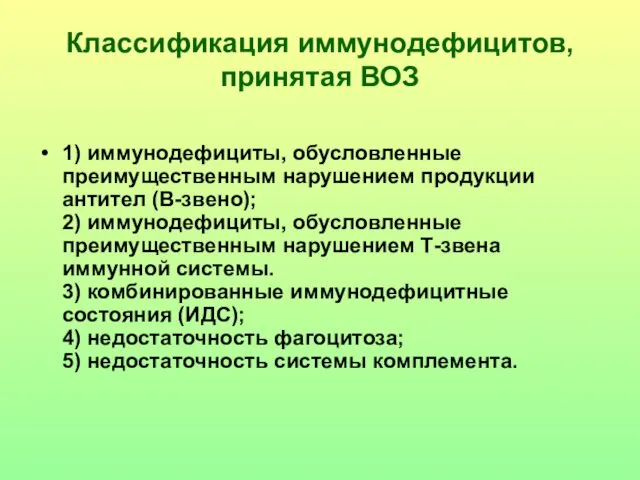

- 28. Классификация иммунодефицитов, принятая ВОЗ 1) иммунодефициты, обусловленные преимущественным нарушением продукции антител (В-звено); 2) иммунодефициты, обусловленные преимущественным

- 29. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КОМПЛЕМЕНТА Дефицит ингибитора С1 - наследственная патология, клинически проявляющаяся идиопатическим ангионевротическим отеком. избыточная активация комплемента

- 30. Нарушения фагоцитоза Снижение продукции или ускоренный распад гранулоцитов Нарушение подвижности и хемотаксиса гранулоцитов (наблюдается при циррозе

- 31. Дефекты фагоцитарной системы Хронический агранулоцитоз с аутосомно-рецессивным типом наследования

- 32. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФАГОЦИТОЗА Врожденный агранулоцитоз - синдром Костманна Причины: отсутствие на миелоидных клетках рецептора к G-CSF; нарушение

- 33. Дефекты фагоцитарной системы Нарушение подвижности и хемотаксиса гранулоцитов – повышенная чувствительность к бактериальным инфекциям

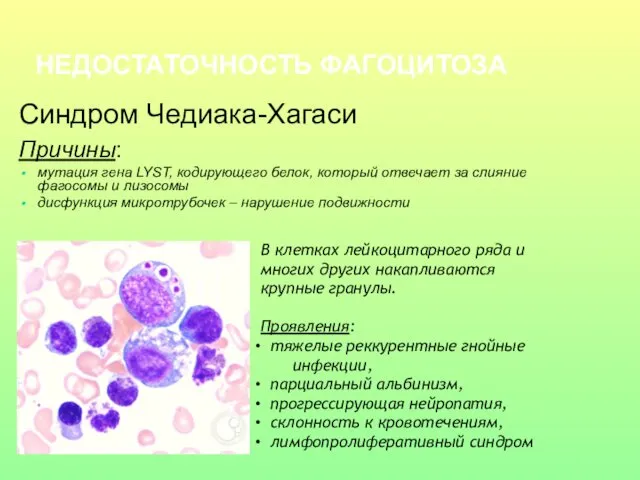

- 34. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФАГОЦИТОЗА Синдром Чедиака-Хагаси Причины: мутация гена LYST, кодирующего белок, который отвечает за слияние фагосомы и

- 35. Циклическая нейтропения Чередование периодов нейтропении и периодов с нормальным количеством нетрофилов. Причина: гетерозиготная мутация гена ELA-2,

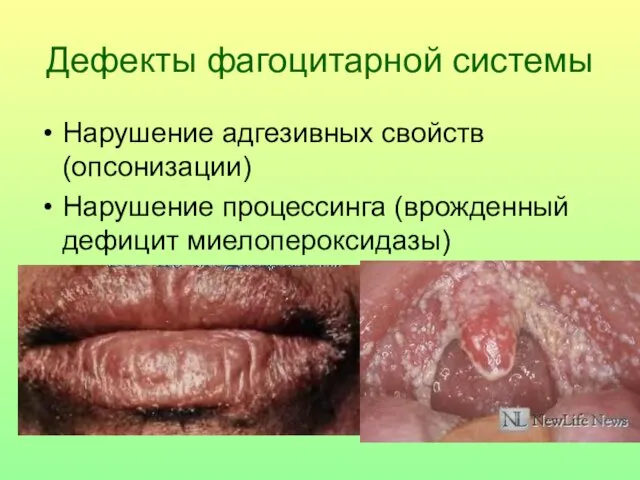

- 36. Дефекты фагоцитарной системы Нарушение адгезивных свойств (опсонизации) Нарушение процессинга (врожденный дефицит миелопероксидазы)

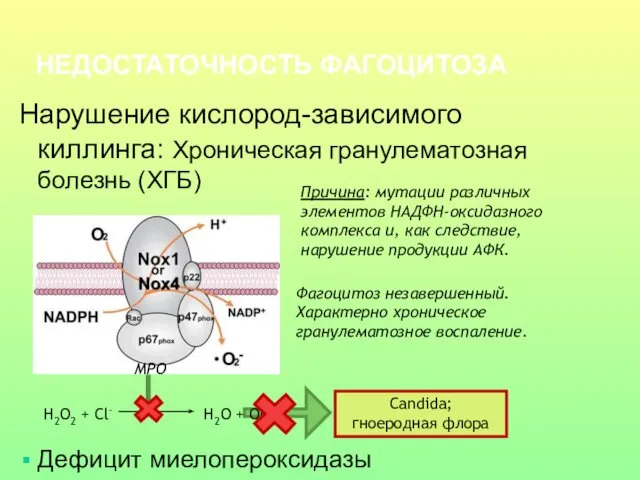

- 37. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФАГОЦИТОЗА Нарушение кислород-зависимого киллинга: Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) Дефицит миелопероксидазы Причина: мутации различных элементов НАДФН-оксидазного

- 38. Дефекты фагоцитарной системы Незавершенный фагоцитоз (развитие рецидивирующих инфекций, гранулематозные изменения с абсцедированием)

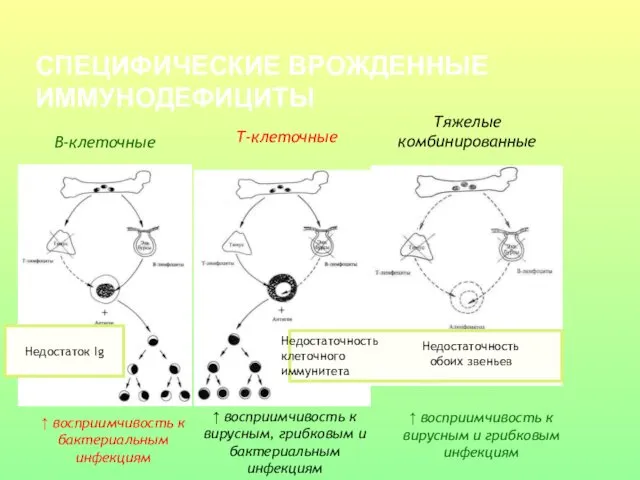

- 39. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВРОЖДЕННЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ Т-клеточные В-клеточные Тяжелые комбинированные Недостаток Ig ↑ восприимчивость к вирусным и грибковым инфекциям

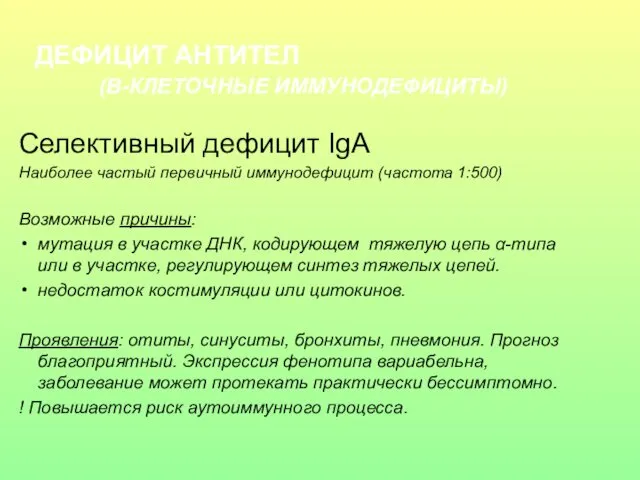

- 40. Селективный дефицит IgA Наиболее частый первичный иммунодефицит (частота 1:500) Возможные причины: мутация в участке ДНК, кодирующем

- 41. Первичные иммунодефициты Агаммаглобулинемия Брутона Синдром ди Джорджи

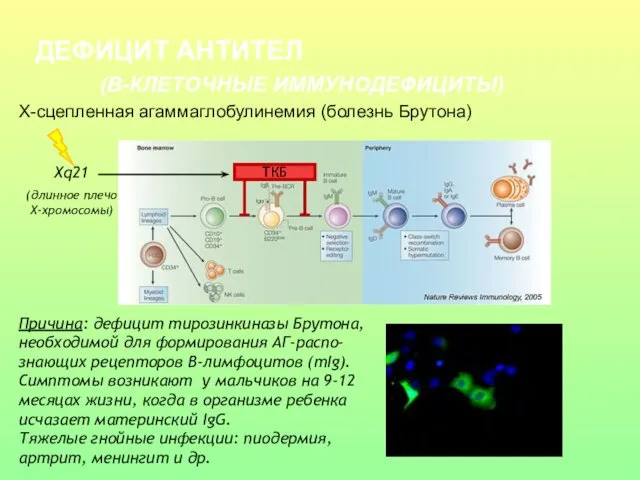

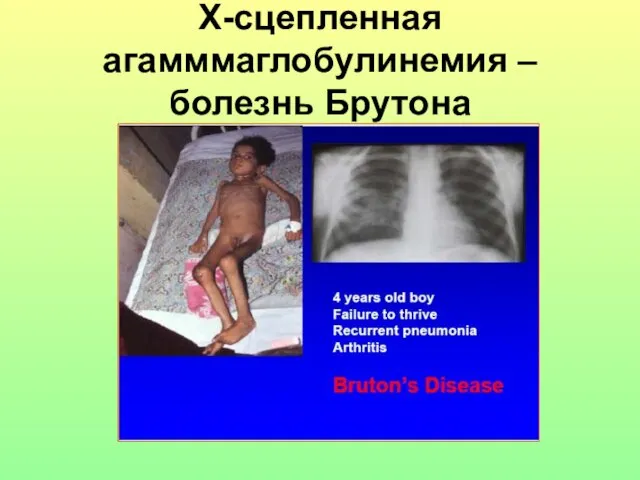

- 42. ДЕФИЦИТ АНТИТЕЛ (В-КЛЕТОЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ) Х-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона) Причина: дефицит тирозинкиназы Брутона, необходимой для формирования АГ-распо-знающих

- 43. Х-сцепленная агамммаглобулинемия – болезнь Брутона

- 44. Pneumococus streptococus Hemophilus Болезнь Брутона: наиболее распостраненные инфекции

- 45. Отит Пневмония Синусит

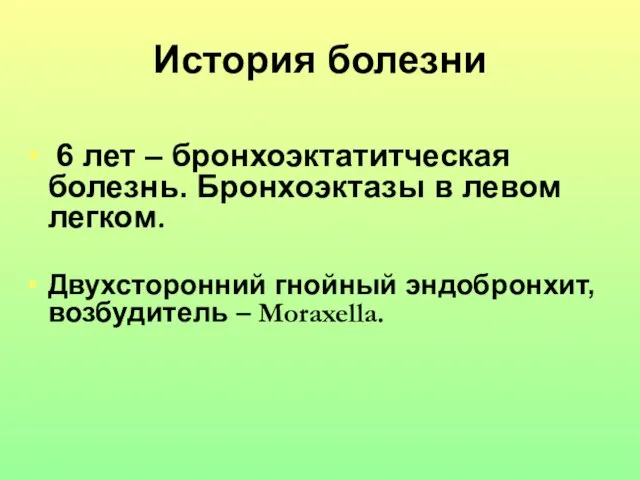

- 46. История болезни В период от 3 до 6 лет – пневмонии несколько раз в год.

- 47. История болезни 6 лет – бронхоэктатитческая болезнь. Бронхоэктазы в левом легком. Двухсторонний гнойный эндобронхит, возбудитель –

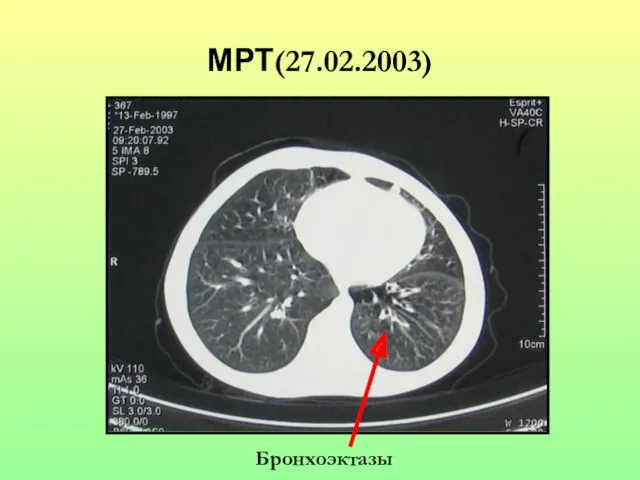

- 48. МРТ(27.02.2003) Бронхоэктазы

- 49. История болезни 5, 7, 8 множественные абсцессы. Возбудитель- Staph.aureus.

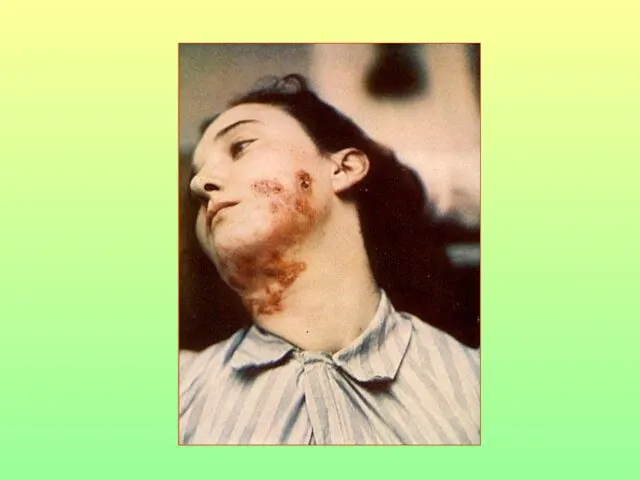

- 50. История болезни Рубец после абсцесса

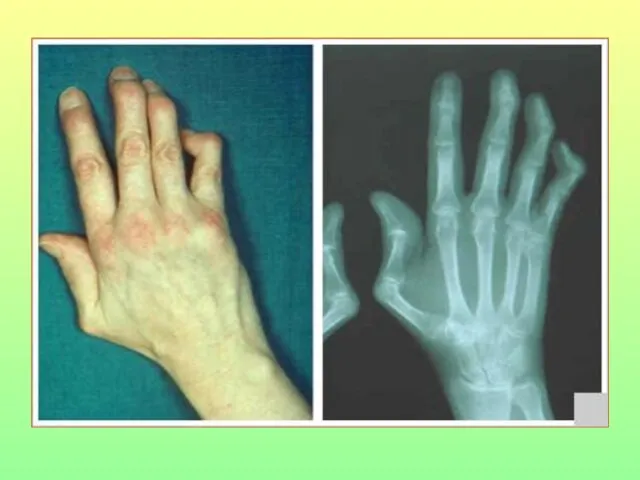

- 51. История болезни 6 лет– моноартрит 7 лет –полиартрит.

- 52. История болезни

- 53. История болезни

- 54. Коленный сустав Остеопороз Отек мягких тканей

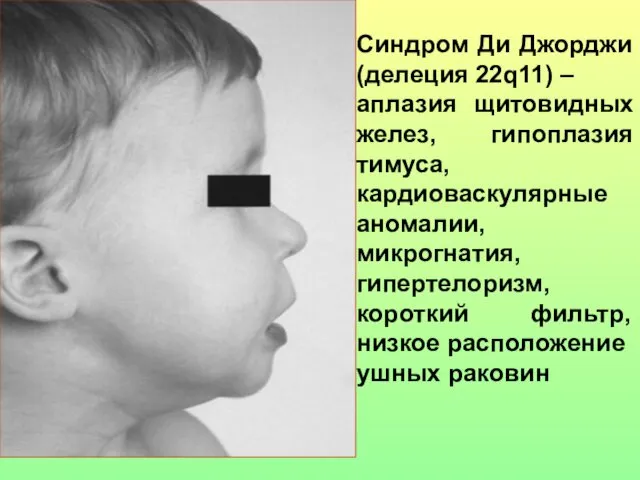

- 55. Т-КЛЕТОЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ Синдром Ди Джорджи Эмбриопатия, обусловленная несбалансированной транслокацией или делецией участка 22 хромосомы (22q11.2) аплазия

- 56. Синдром Ди Джорджи (делеция 22q11) – аплазия щитовидных желез, гипоплазия тимуса, кардиоваскулярные аномалии, микрогнатия, гипертелоризм, короткий

- 57. Синдром Ди Джорджи Проявления со стороны иммунной системы: Т-КЛЕТОЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ эпителий тимуса не может обеспечить нормальное

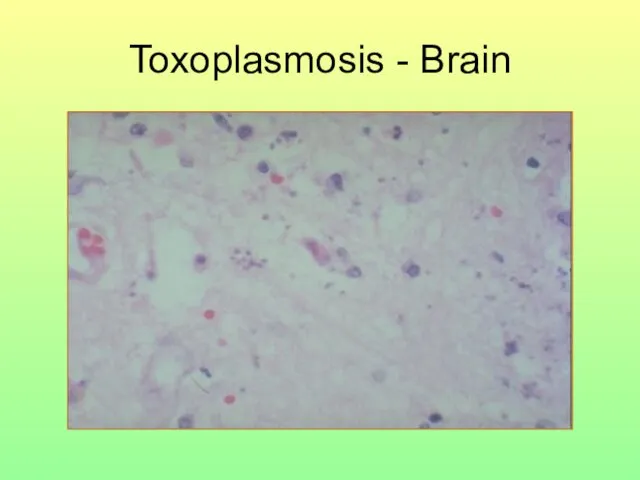

- 58. Toxoplasmosis - Brain

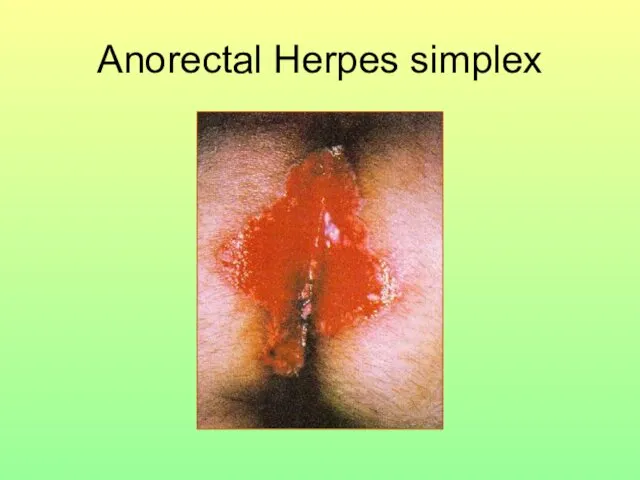

- 59. Anorectal Herpes simplex

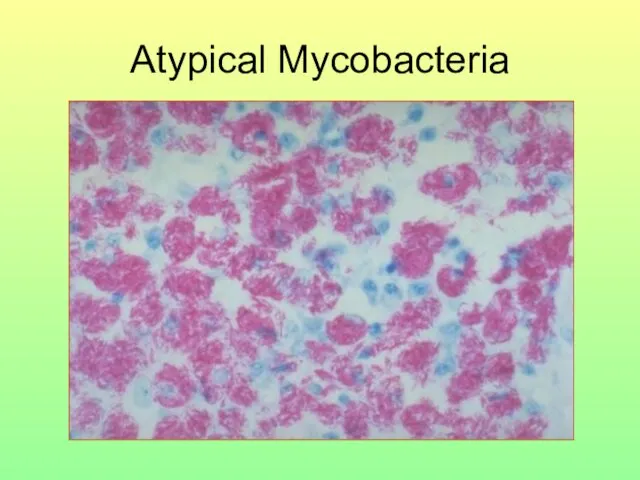

- 60. Atypical Mycobacteria

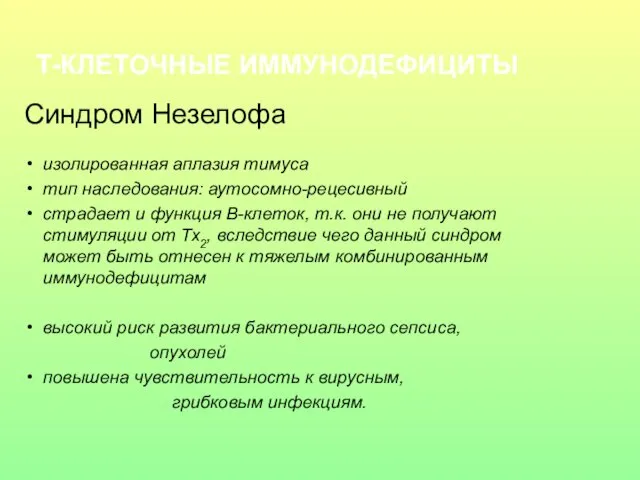

- 61. Синдром Незелофа изолированная аплазия тимуса тип наследования: аутосомно-рецесивный страдает и функция В-клеток, т.к. они не получают

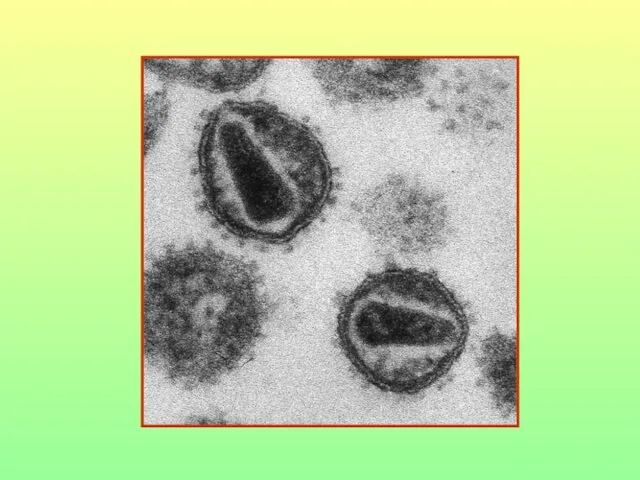

- 62. Вторичные иммунодефициты Обусловлены количественным и качественным голоданием, эндокринопатиями, потерей иммунокомпетентных клеток и молекул при травмах, кровотечениях,

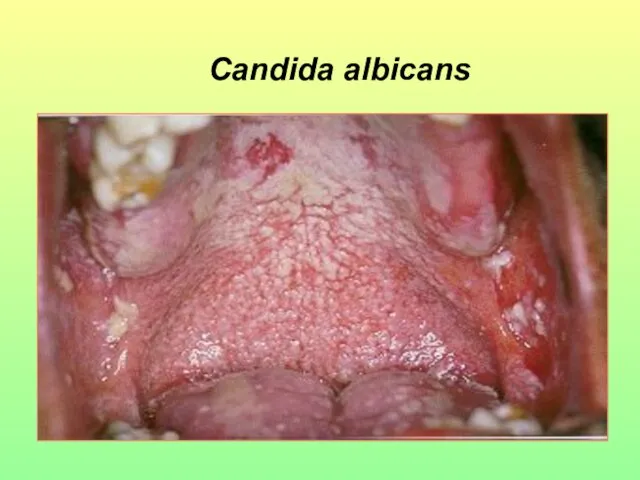

- 64. Candida albicans

- 65. Chronic Herpes Simplex

- 66. Саркома Капоши

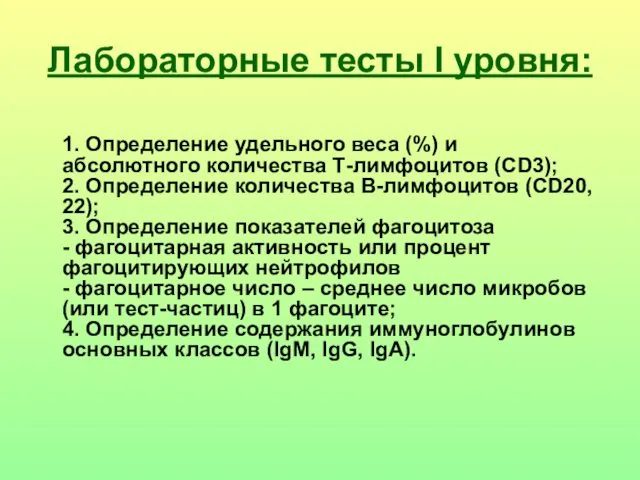

- 67. Лабораторные тесты I уровня: 1. Определение удельного веса (%) и абсолютного количества Т-лимфоцитов (CD3); 2. Определение

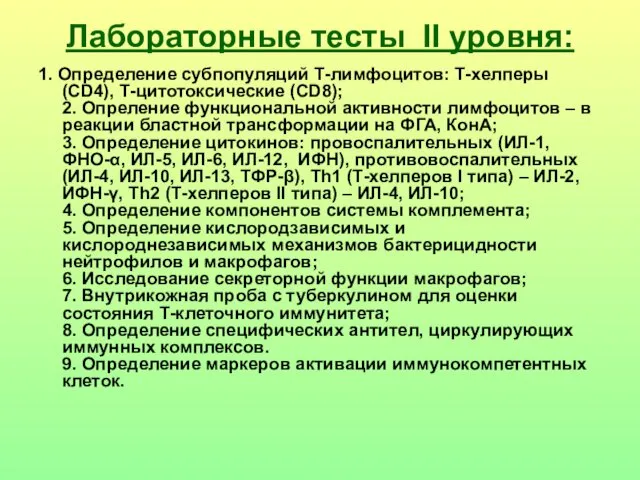

- 68. Лабораторные тесты II уровня: 1. Определение субпопуляций Т-лимфоцитов: Т-хелперы (CD4), Т-цитотоксические (CD8); 2. Опреление функциональной активности

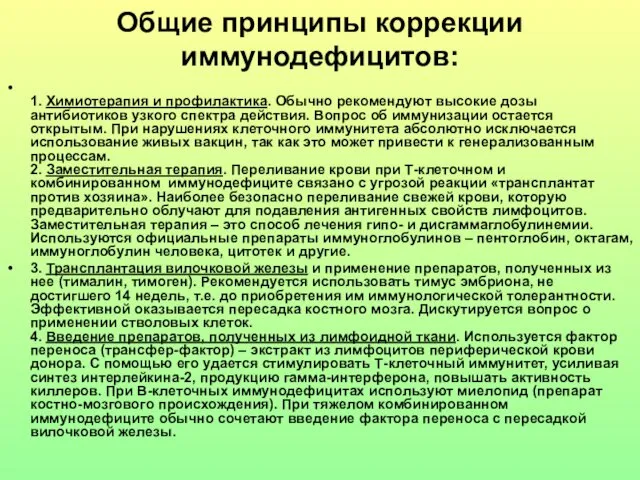

- 69. Общие принципы коррекции иммунодефицитов: 1. Химиотерапия и профилактика. Обычно рекомендуют высокие дозы антибиотиков узкого спектра действия.

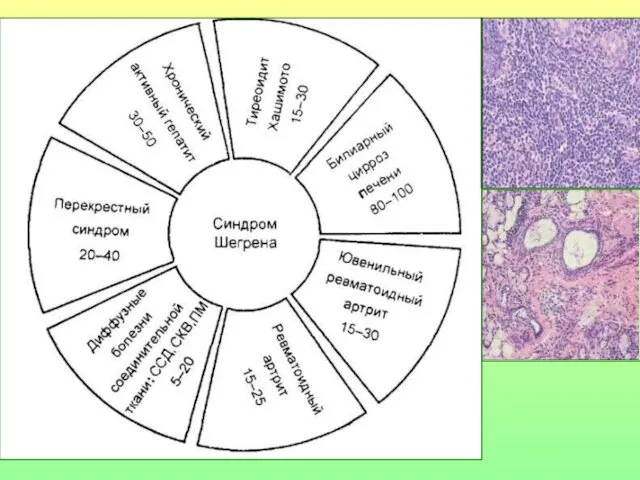

- 70. Аутоиммунные заболевания

- 71. Классификация аутоантигенов Обычные «Секвестрированные» (присутствующие в тканях, недоступных для лимфоцитов – мозг, передняя камера глаза, половые

- 72. Дополнительные условия: Хронические вирусные, прионовые и др. инфекции проникновение возбудителей с перекрестно реагирующими антибиотиками Наследственные или

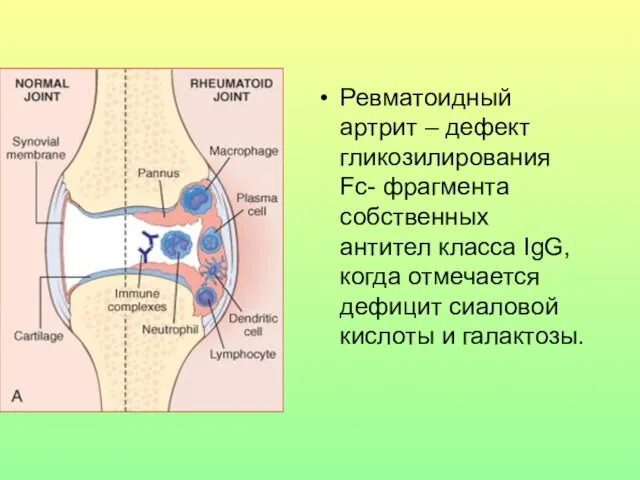

- 73. Ревматоидный артрит – дефект гликозилирования Fc- фрагмента собственных антител класса IgG, когда отмечается дефицит сиаловой кислоты

- 77. Рассеянный склероз

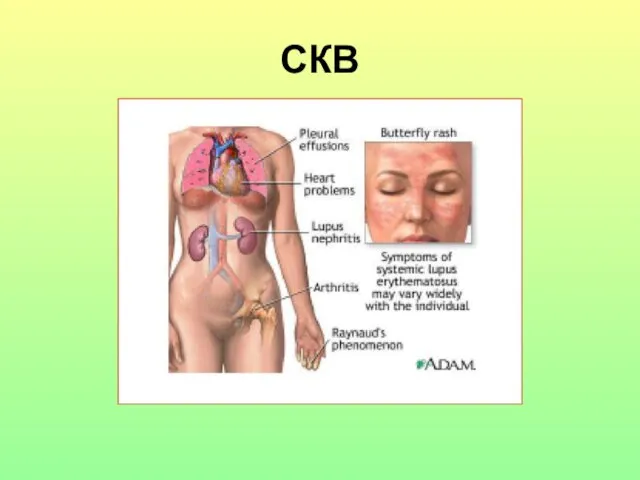

- 78. СКВ

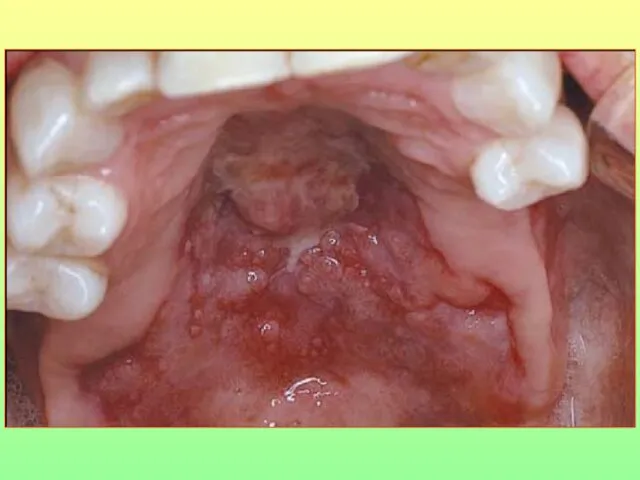

- 85. atrophic papillae, deeply fissured epithelium angular cheilitis missing teeth and multiple caries Синдром Шегрена

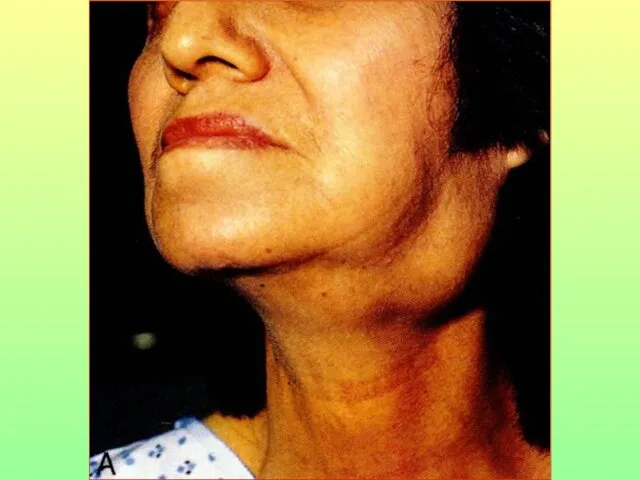

- 86. Кератоконъюнктивит при синдроме Шегрена

- 89. Системная склеродермия

- 95. Скачать презентацию

Домик Ниф- Нифа. Диск

Домик Ниф- Нифа. Диск Работа автосцепки при сцеплении

Работа автосцепки при сцеплении Валидация методики анализа фармацевтической субстанции Азаметония бромид по показателю Посторонние примеси

Валидация методики анализа фармацевтической субстанции Азаметония бромид по показателю Посторонние примеси Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика Восточные славяне в VI-IX веках и деятельность первых русских князей. Тест

Восточные славяне в VI-IX веках и деятельность первых русских князей. Тест Нравственный закон человеческой жизни

Нравственный закон человеческой жизни Промежуточная комплексная диагностика. 1 класс

Промежуточная комплексная диагностика. 1 класс дифференциация звуков С Ш

дифференциация звуков С Ш Общая характеристика источников электропитания РЭС

Общая характеристика источников электропитания РЭС Аппаратное обеспечение компьютера

Аппаратное обеспечение компьютера Балалардагы бронхит

Балалардагы бронхит Совершенствование деятельности управляющего совета в образовательном учреждении

Совершенствование деятельности управляющего совета в образовательном учреждении Глібчук Руслана. Моє життєве кредо

Глібчук Руслана. Моє життєве кредо презентация к докладу

презентация к докладу Родительское собрание по теме:“Творческая лаборатория родителей за круглым столом

Родительское собрание по теме:“Творческая лаборатория родителей за круглым столом Презентация Государство, основанное на справедливости, ОРКСЭ, урок № 16, к учебнику Шамшуриной (Дрофа), 4 класс

Презентация Государство, основанное на справедливости, ОРКСЭ, урок № 16, к учебнику Шамшуриной (Дрофа), 4 класс Собственная методическая разработка Непосредственная образовательная деятельность с детьми подготовительного возраста в условиях ФГОС

Собственная методическая разработка Непосредственная образовательная деятельность с детьми подготовительного возраста в условиях ФГОС Рельеф Южной Америки

Рельеф Южной Америки Обчислювальна техніка та мікропроцесори

Обчислювальна техніка та мікропроцесори Қой малын көбейту

Қой малын көбейту День Конституции

День Конституции Железобетонные резервуары

Железобетонные резервуары Это интересно … Метро

Это интересно … Метро Психогеометрический тест (Сьюзен Деллингер)

Психогеометрический тест (Сьюзен Деллингер) Реконструкции освещения главного учебного корпуса Университетского Политехнического колледжа СПбПУ Петра Великого

Реконструкции освещения главного учебного корпуса Университетского Политехнического колледжа СПбПУ Петра Великого Чередование гласных в корнях –зар-, -зор-

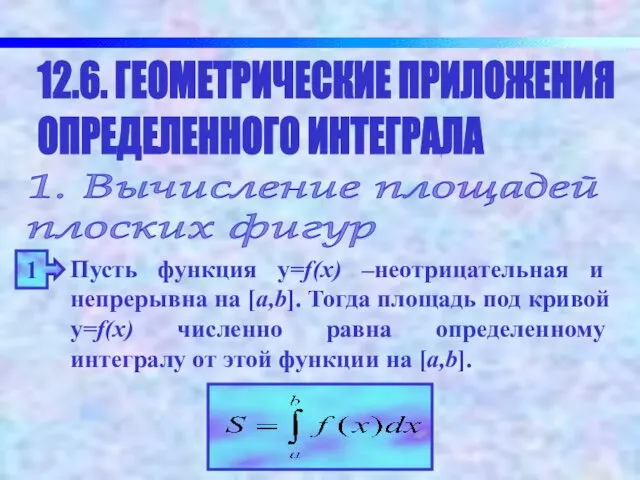

Чередование гласных в корнях –зар-, -зор- Геометрические приложения определенного интеграла

Геометрические приложения определенного интеграла Шаблон курсовой работы

Шаблон курсовой работы