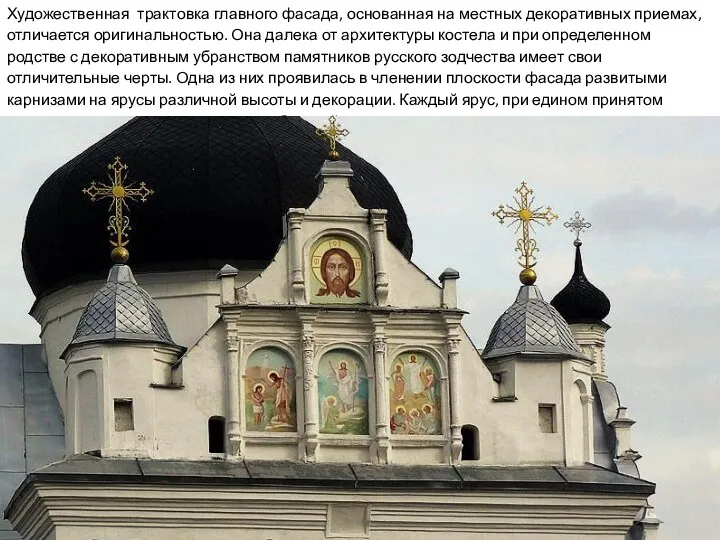

Содержание

- 3. Могилев Никольский монастырь Ратуша

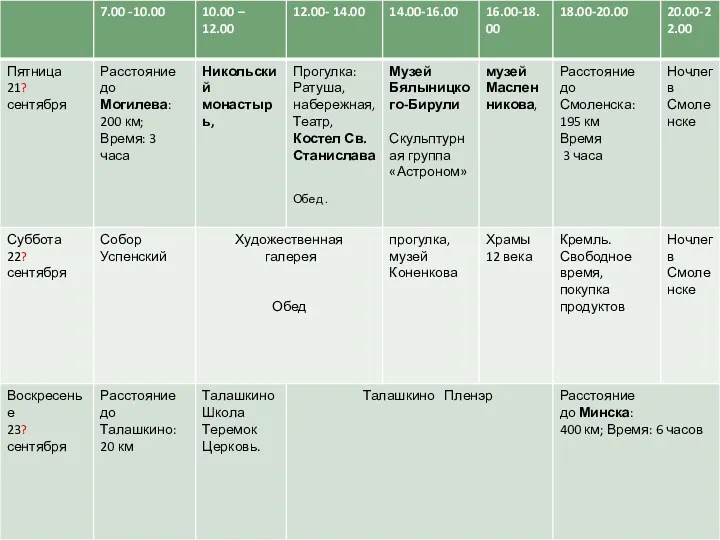

- 4. По оценкам историков, на излете существования Речи Посполитой на территории ВКЛ осталось всего 7 % православного

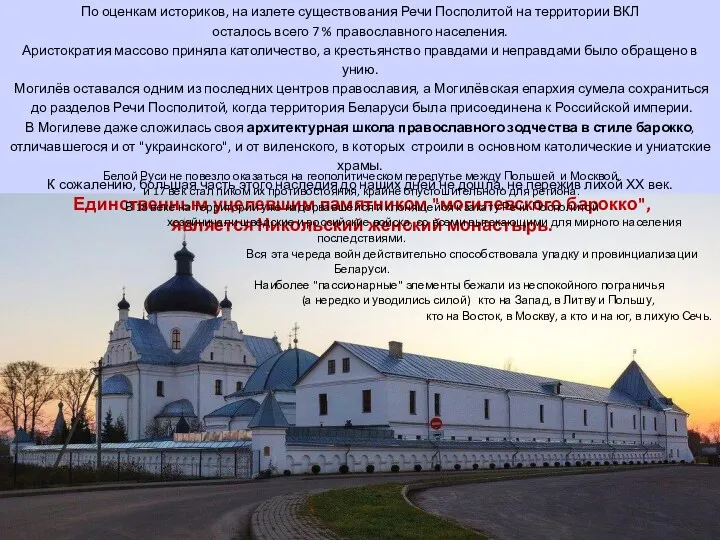

- 5. Особую ценность представляет Николаевская церковь (1669 г.), расположенная в районе так называемого Подниколья. Трехчастный план церкви

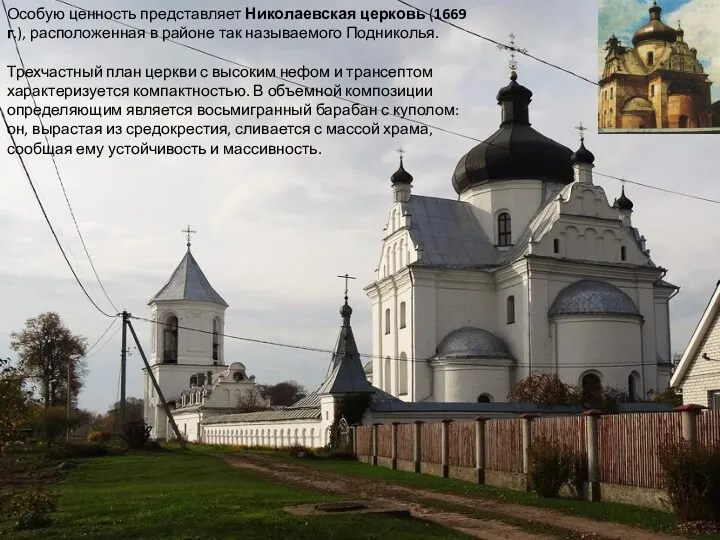

- 6. Художественная трактовка главного фасада, основанная на местных декоративных приемах, отличается оригинальностью. Она далека от архитектуры костела

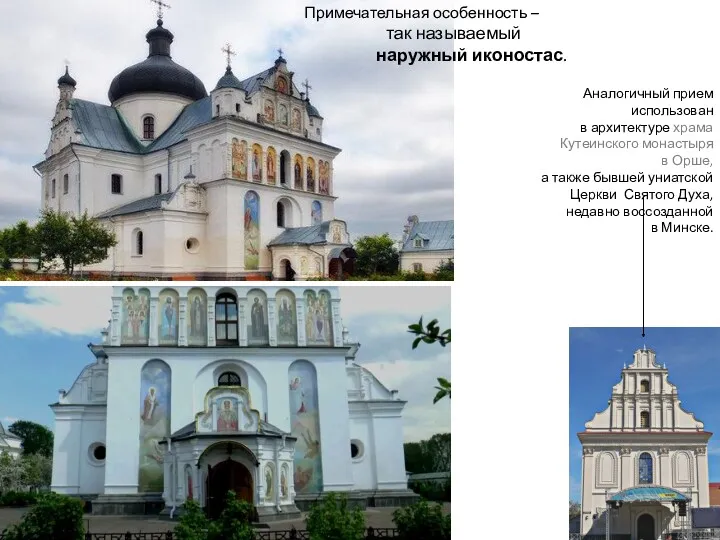

- 7. Примечательная особенность – так называемый наружный иконостас. Аналогичный прием использован в архитектуре храма Кутеинского монастыря в

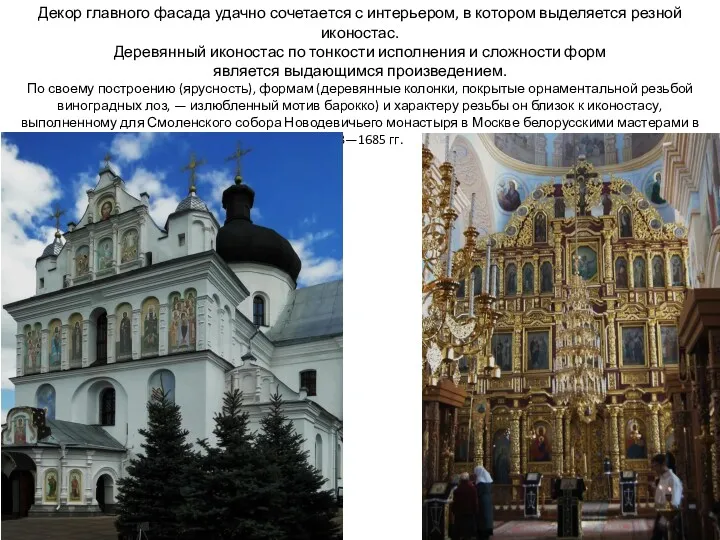

- 8. Декор главного фасада удачно сочетается с интерьером, в котором выделяется резной иконостас. Деревянный иконостас по тонкости

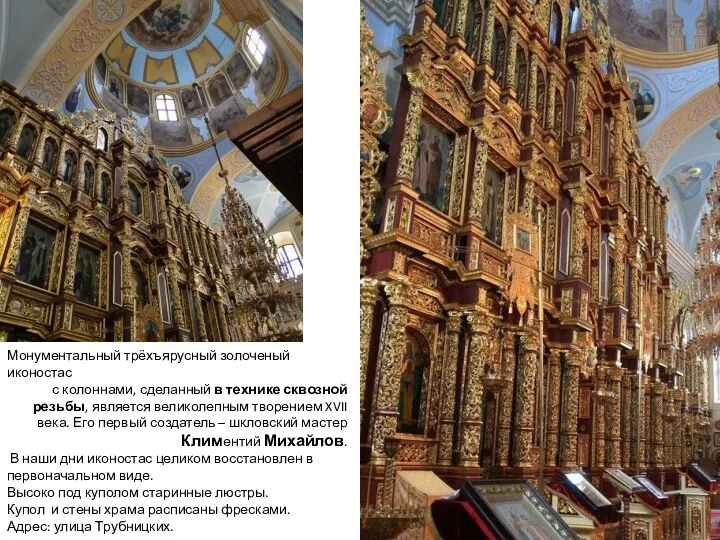

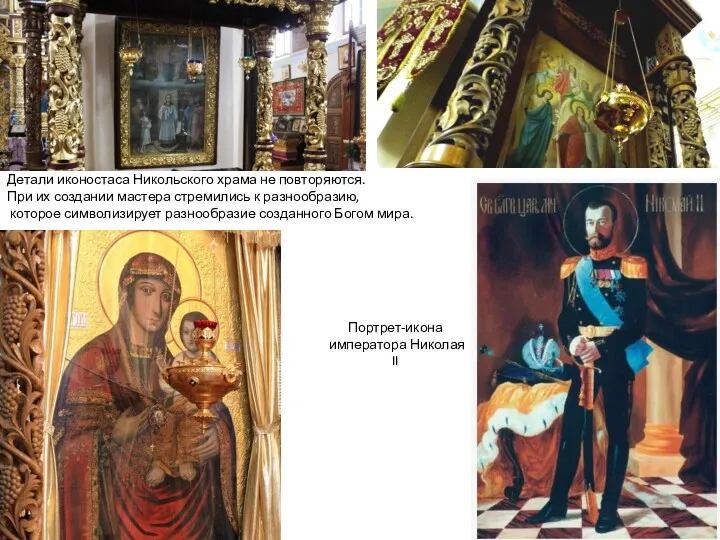

- 9. Монументальный трёхъярусный золоченый иконостас с колоннами, сделанный в технике сквозной резьбы, является великолепным творением XVII века.

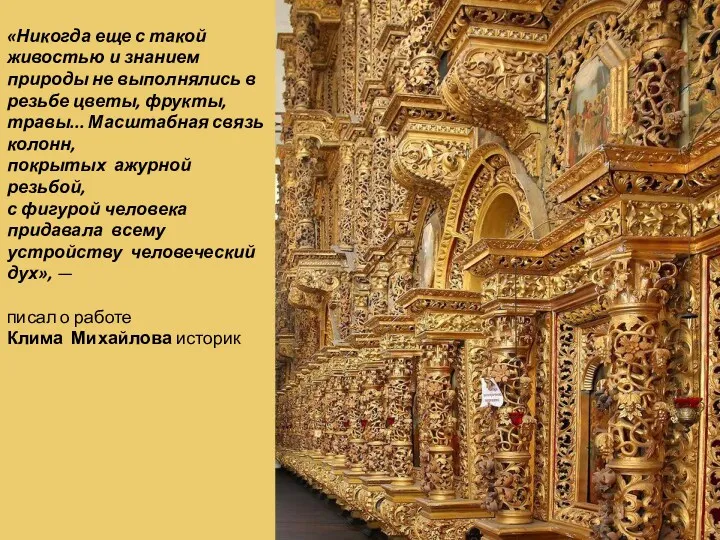

- 10. «Никогда еще с такой живостью и знанием природы не выполнялись в резьбе цветы, фрукты, травы... Масштабная

- 11. Детали иконостаса Никольского храма не повторяются. При их создании мастера стремились к разнообразию, которое символизирует разнообразие

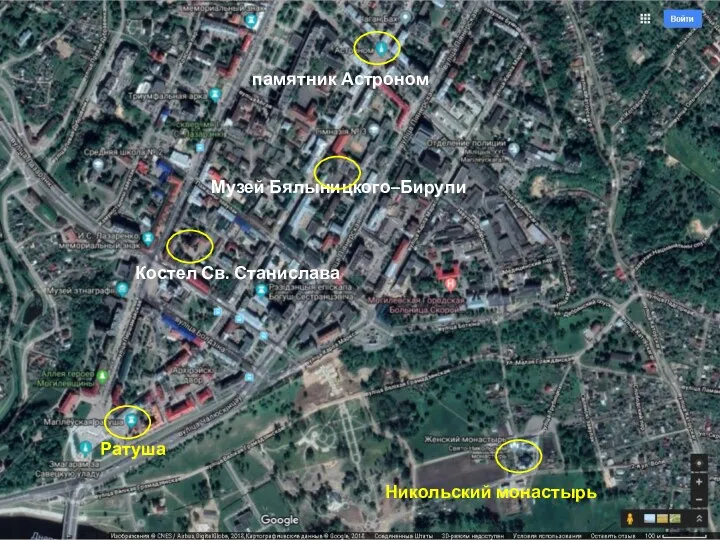

- 12. памятник Астроном Музей Бялыницкого–Бирули Костел Св. Станислава Ратуша Никольский монастырь

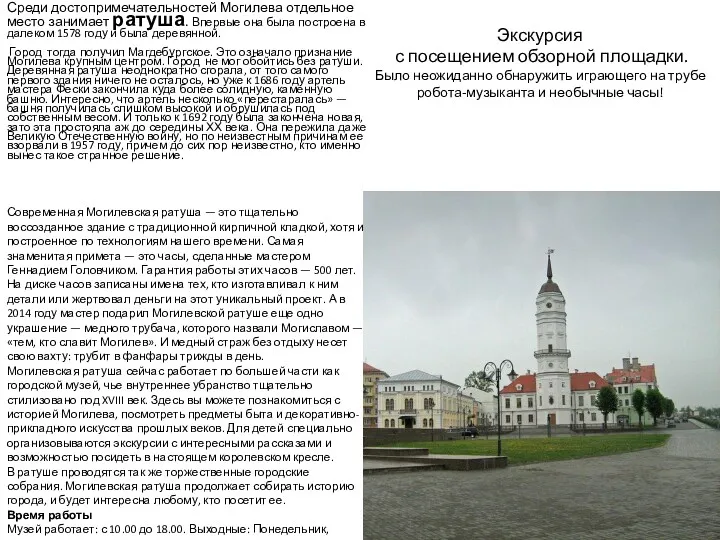

- 13. Среди достопримечательностей Могилева отдельное место занимает ратуша. Впервые она была построена в далеком 1578 году и

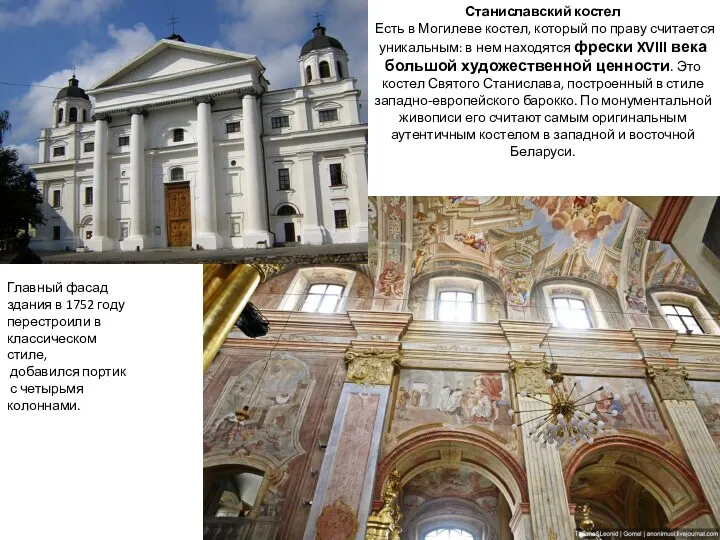

- 14. Станиславский костел Есть в Могилеве костел, который по праву считается уникальным: в нем находятся фрески XVIII

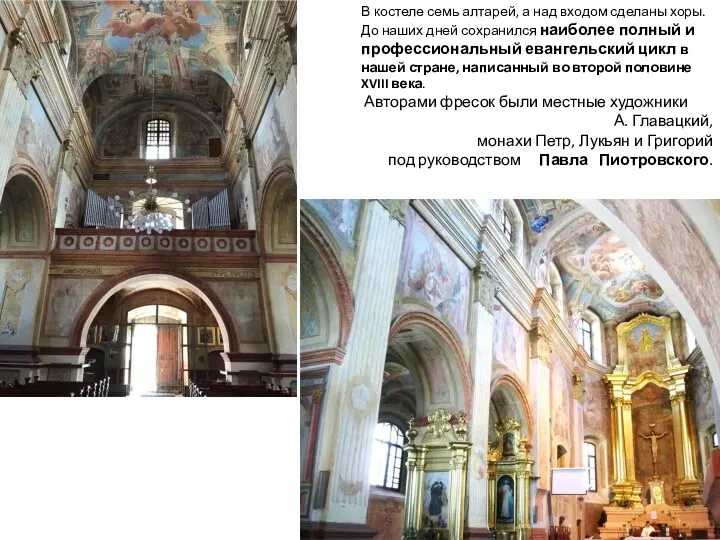

- 15. В костеле семь алтарей, а над входом сделаны хоры. До наших дней сохранился наиболее полный и

- 17. На своде главного нефа размещены три большие композиции: «Вручение ключей апостолу Петру», «Превращение» и «Вознесение Марии»

- 19. памятник Астроном Музей Бялыницкого–Бирули Костел Св. Станислава Ратуша Никольский монастырь

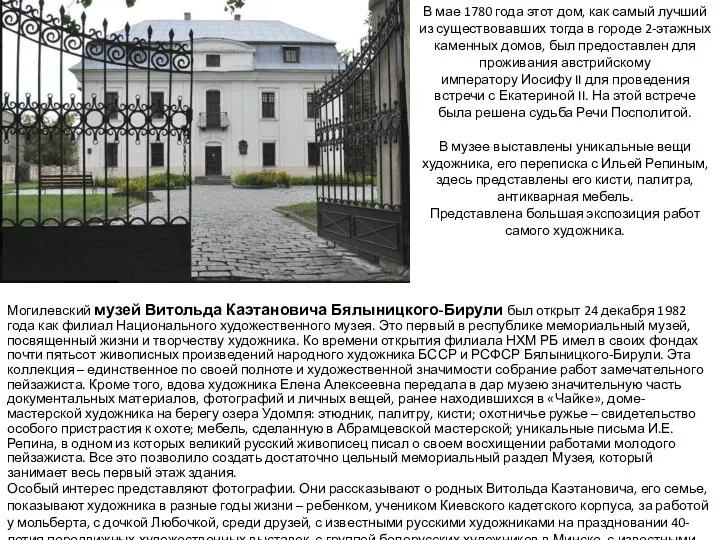

- 20. В мае 1780 года этот дом, как самый лучший из существовавших тогда в городе 2-этажных каменных

- 21. Стены прорезаны прямоугольными оконными проемами и декорированы профилированными лопатками. В центре главного фасада при реконструкции сделан

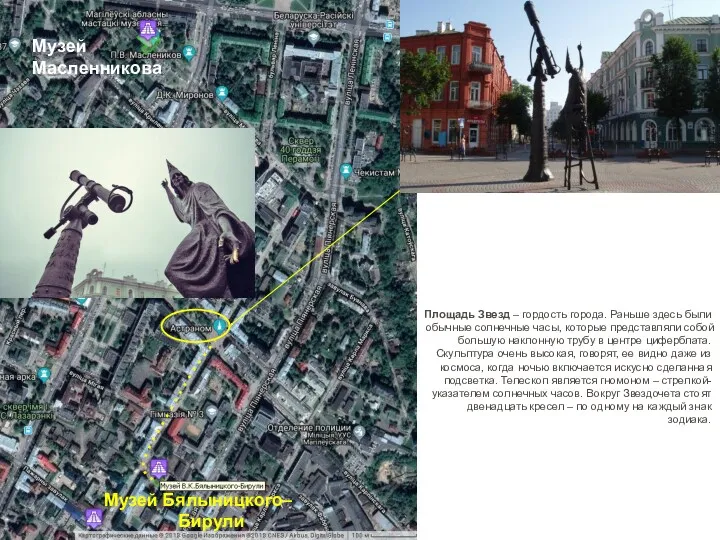

- 22. Музей Масленникова Музей Бялыницкого–Бирули Площадь Звезд – гордость города. Раньше здесь были обычные солнечные часы, которые

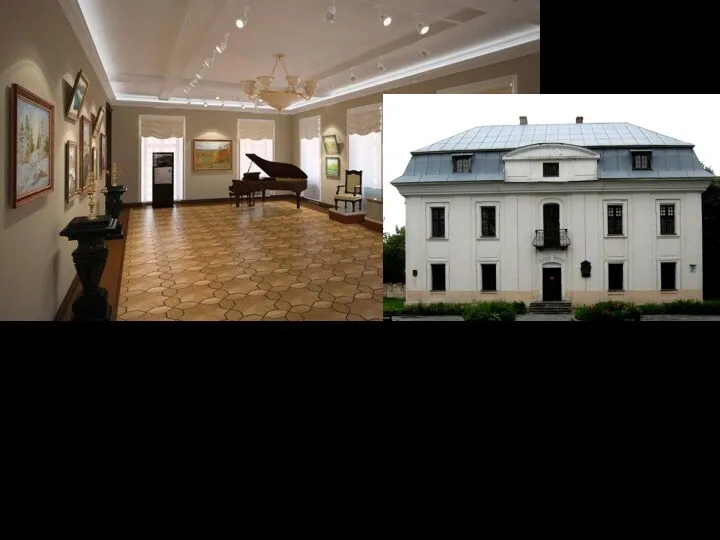

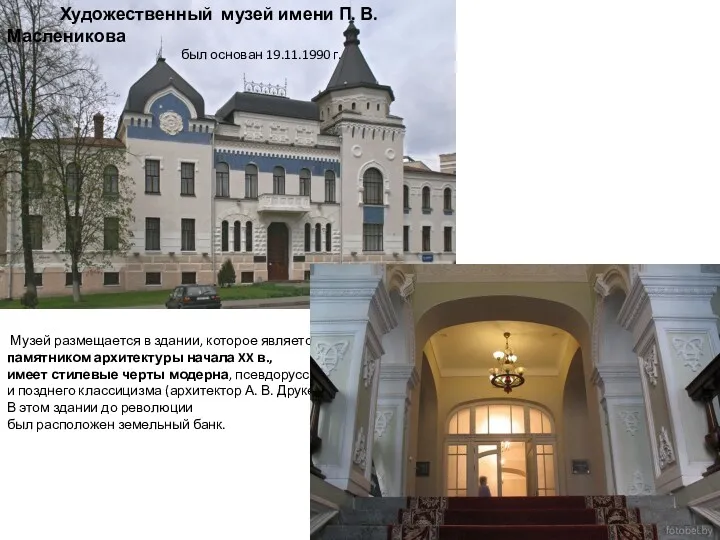

- 23. Музей Масленникова Художественный музей имени П. В. Масленикова был основан 19.11.1990 г. Музей размещается в здании,

- 24. Художественному музею присвоено имя белорусского живописеца, уроженеца Могилевщины П.В. Масленикова.

- 25. В здании находилась комната-сейф, где хранилась белорусская церковная реликвия — Крест Ефросиньи Полоцкой. Здание музея изображено

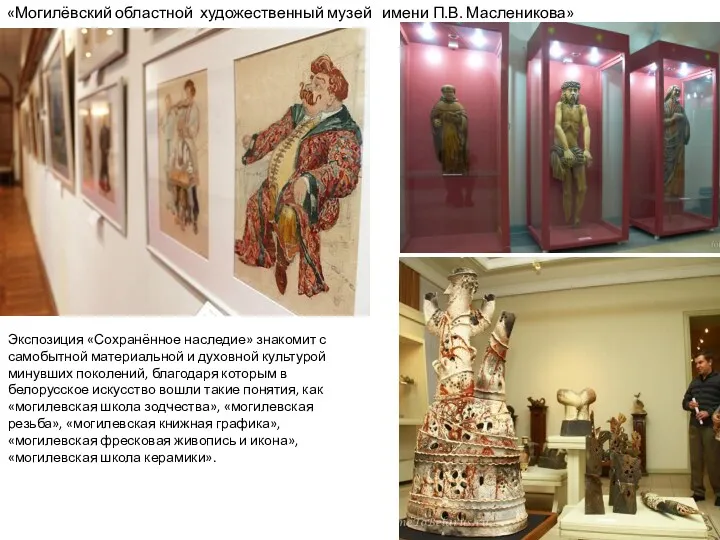

- 26. Экспозиция «Сохранённое наследие» знакомит с самобытной материальной и духовной культурой минувших поколений, благодаря которым в белорусское

- 28. Переезд в Смоленск

- 29. Ансамбль Соборной горы в том виде, в котором он существует сегодня, сложился в основном к середине

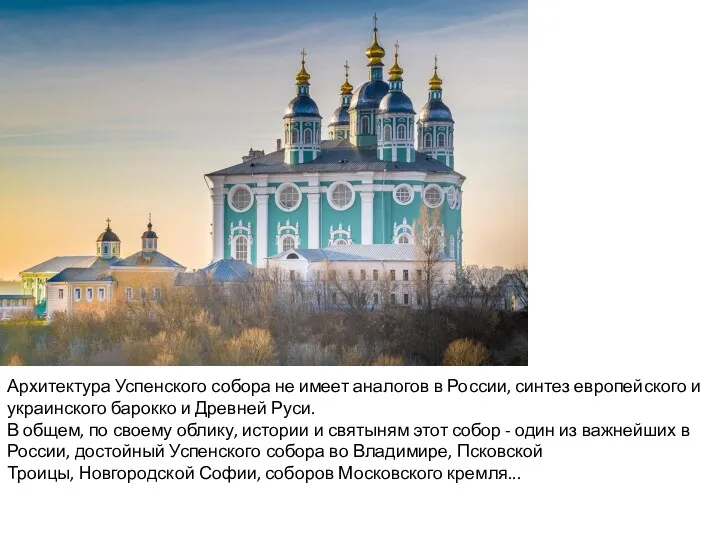

- 30. Успенский собор Архитектура Успенского собора не имеет аналогов в России, синтез европейского и украинского барокко и

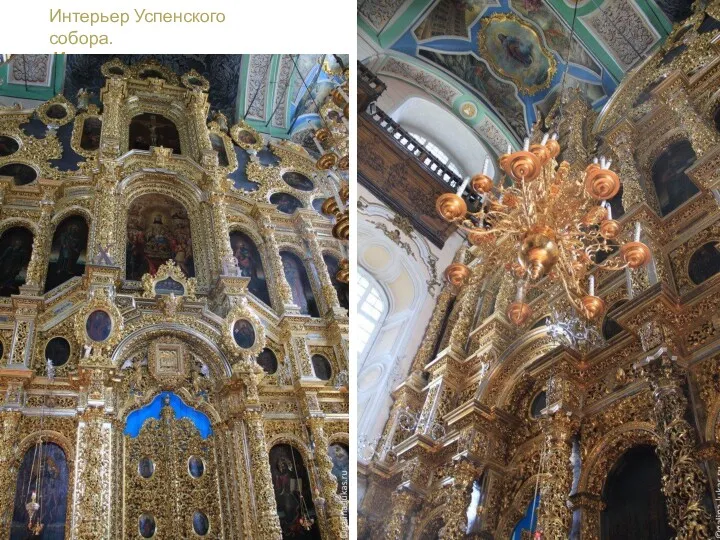

- 31. Интерьер Успенского собора. Иконостас

- 34. Второй ансамбль на вершине Соборной горы – это Архиерейский двор: Церковь Иоанна Предтечи на восточной стороне

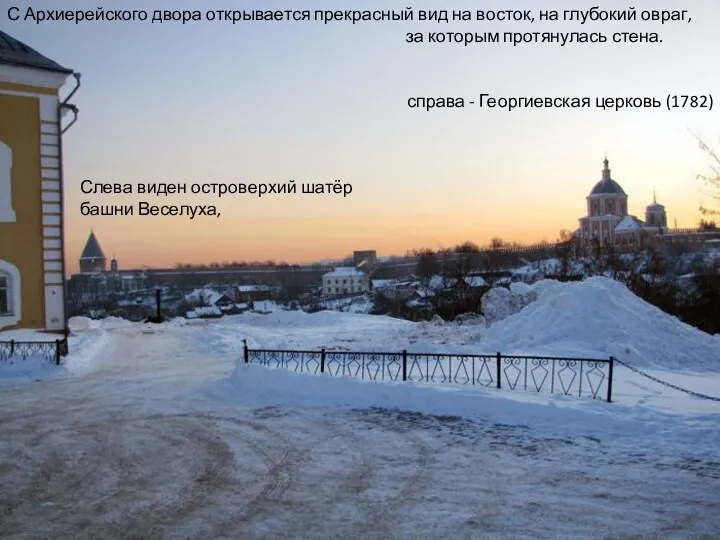

- 35. С Архиерейского двора открывается прекрасный вид на восток, на глубокий овраг, за которым протянулась стена. справа

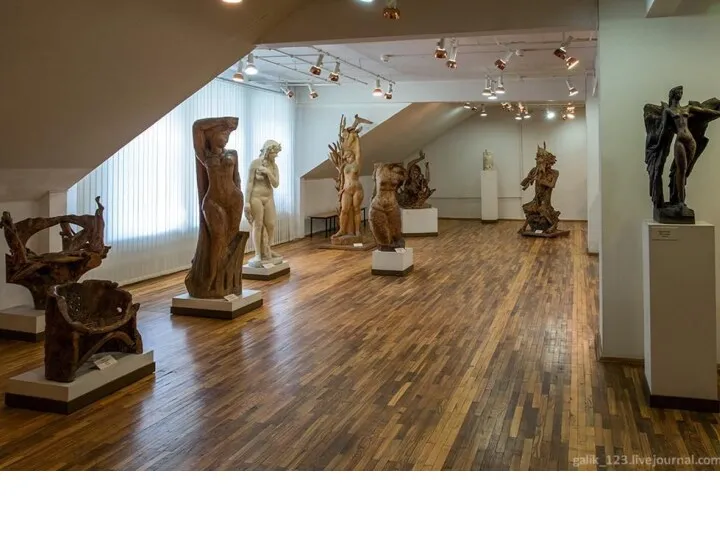

- 37. Музей Сергея Конёнкова. Конёнков - уроженец Смоленской губернии, великий русский и советский скульптор, еще до революции

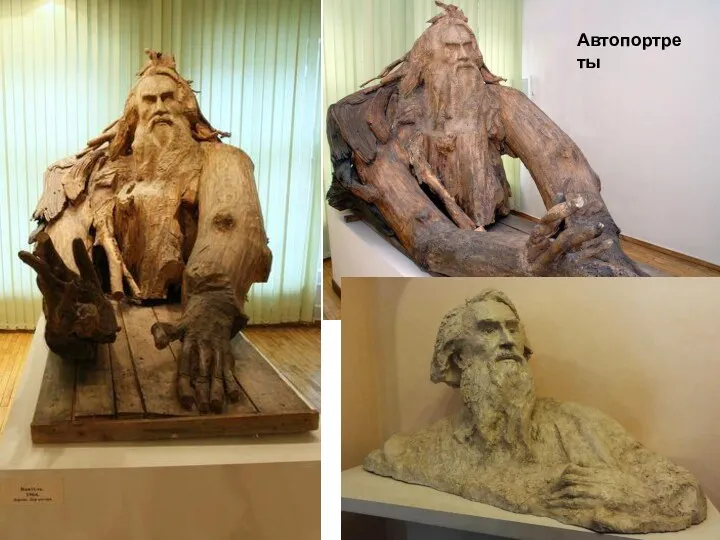

- 43. Автопортреты

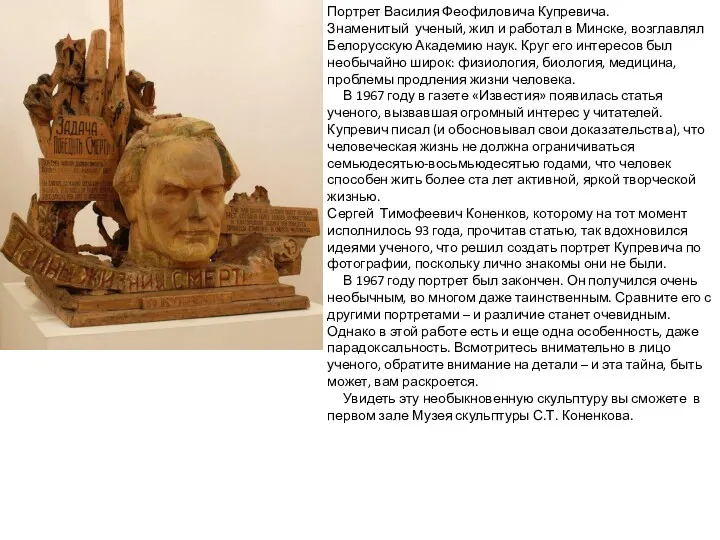

- 47. Портрет Василия Феофиловича Купревича. Знаменитый ученый, жил и работал в Минске, возглавлял Белорусскую Академию наук. Круг

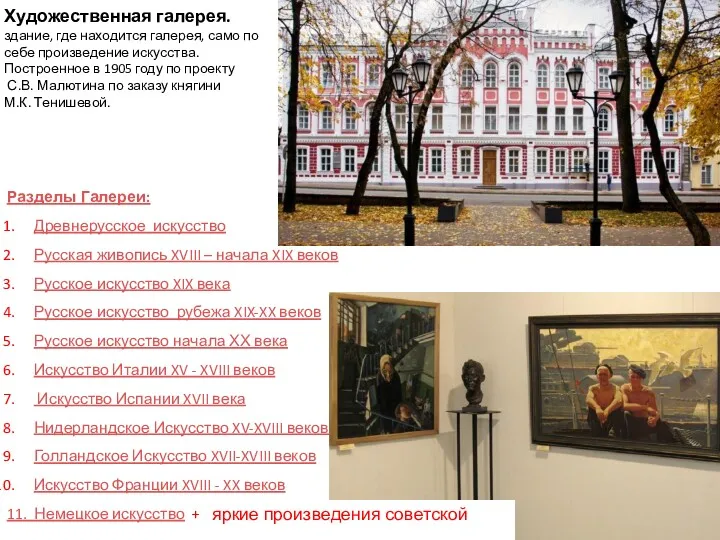

- 48. Разделы Галереи: Древнерусское искусство Русская живопись XVIII – начала XIX веков Русское искусство XIX века Русское

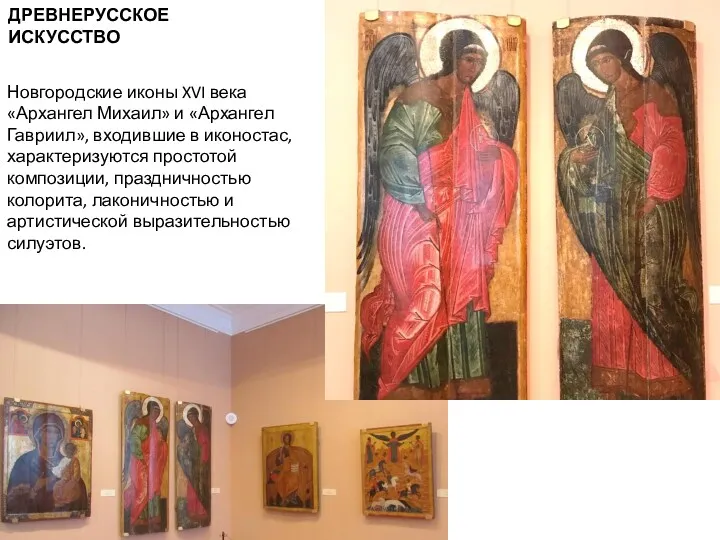

- 49. Новгородские иконы XVI века «Архангел Михаил» и «Архангел Гавриил», входившие в иконостас, характеризуются простотой композиции, праздничностью

- 50. РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ XVIII– НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

- 51. Айвазовский и Куинджи РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА Левитан

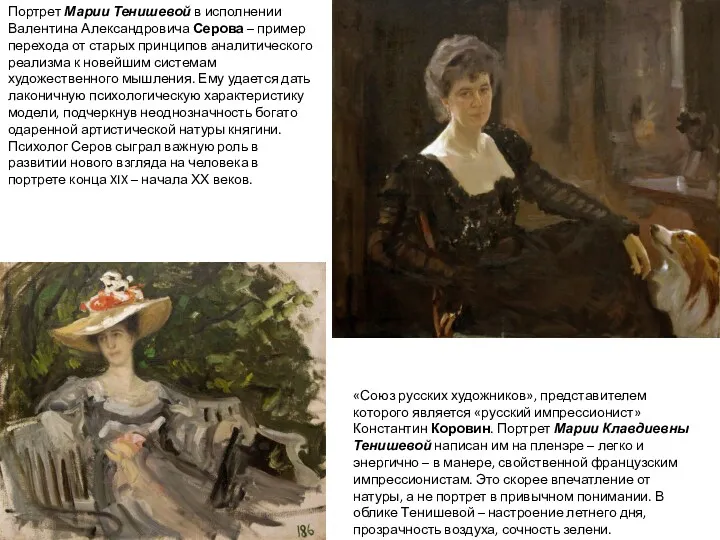

- 52. РУССКОЕ ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ В восьмидесятые годы XIX века в жизнь вступило поколение живописцев, желающих

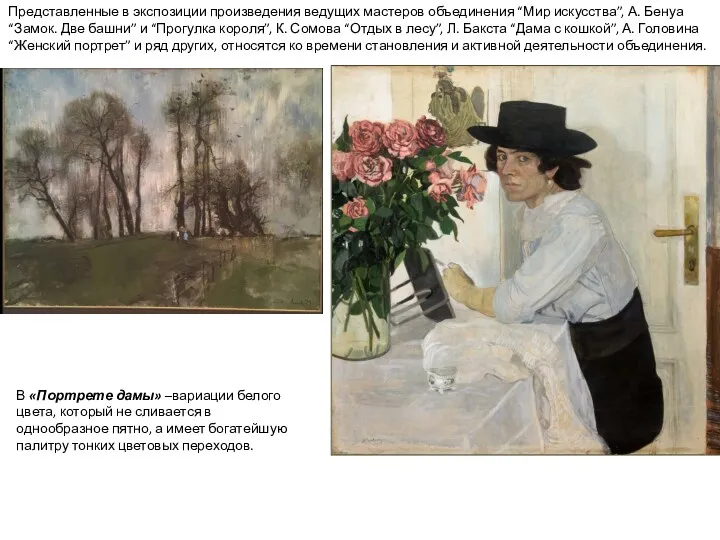

- 53. Представленные в экспозиции произведения ведущих мастеров объединения “Мир искусства”, А. Бенуа “Замок. Две башни” и “Прогулка

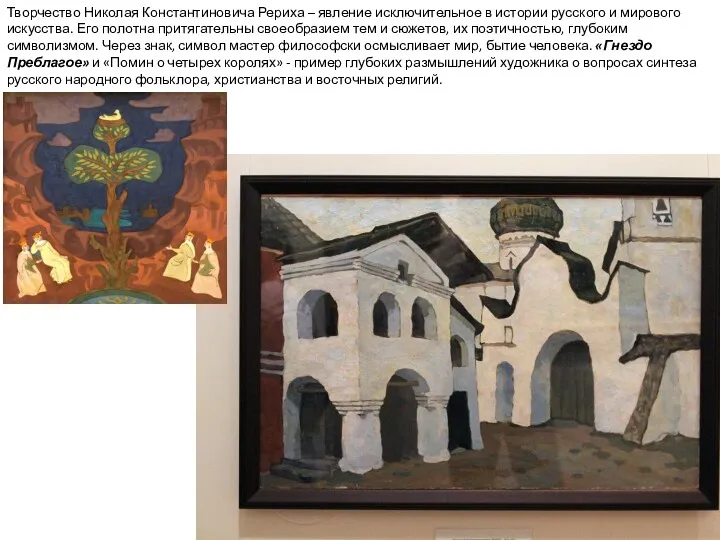

- 54. Творчество Николая Константиновича Рериха – явление исключительное в истории русского и мирового искусства. Его полотна притягательны

- 55. «Союз русских художников», представителем которого является «русский импрессионист» Константин Коровин. Портрет Марии Клавдиевны Тенишевой написан им

- 56. Молодые мастера были склонны к эпатажу, так Роберт Фальк провоцирует публику уже одним названием своей картины

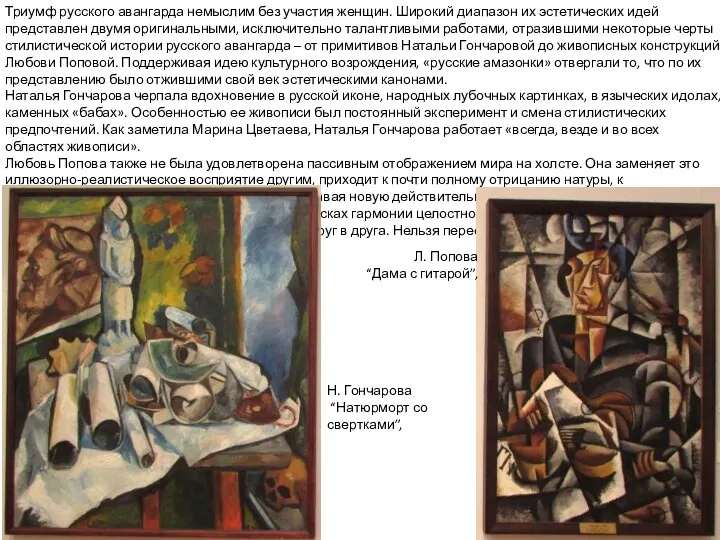

- 57. Триумф русского авангарда немыслим без участия женщин. Широкий диапазон их эстетических идей представлен двумя оригинальными, исключительно

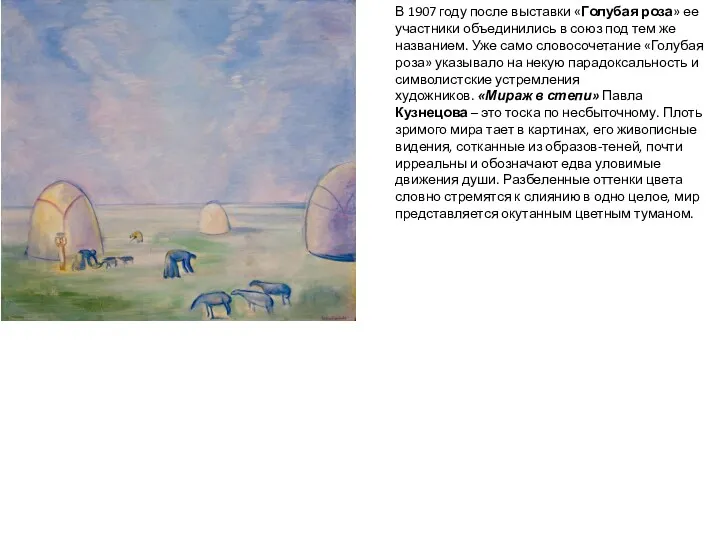

- 59. В 1907 году после выставки «Голубая роза» ее участники объединились в союз под тем же названием.

- 60. ИСКУССТВО ИТАЛИИ XV - XVIII ВЕКОВ Представление об искусстве Возрождения дает ряд произведений живописи XV-XVI веков.

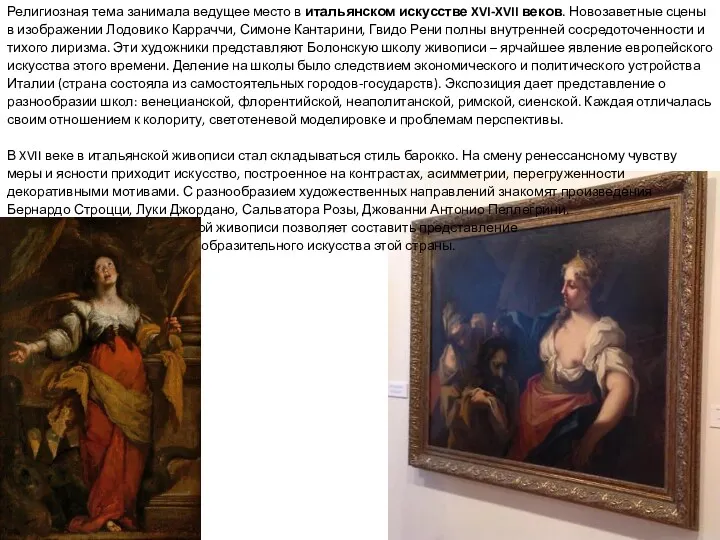

- 61. Религиозная тема занимала ведущее место в итальянском искусстве XVI-XVII веков. Новозаветные сцены в изображении Лодовико Карраччи,

- 62. Хуан де Арельяно. Натюрморт. Цветы Франсиско Сурбаран. Святая Юста. начало XVII века Испанский художник начала XVII

- 63. НИДЕРЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО XV-XVIII ВЕКОВ В нидерландской живописи XVI века сохранялся символизм мышления, идущий от готики и

- 64. ГОЛЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО XVII-XVIII ВЕКОВ В голландской живописи этого времени завершилось сложение разветвленной системы жанров. Господствующими жанрами

- 65. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVIII - XX ВЕКОВ

- 66. рококо – классицизм - реализм

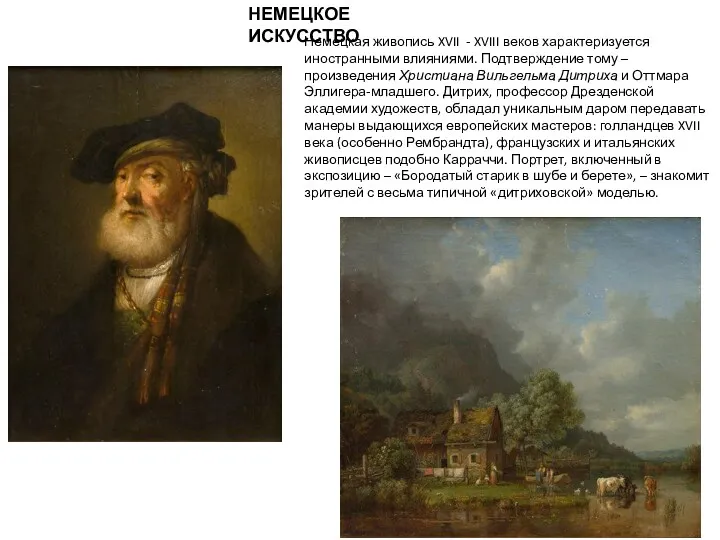

- 67. НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО Немецкая живопись XVII - XVIII веков характеризуется иностранными влияниями. Подтверждение тому – произведения Христиана

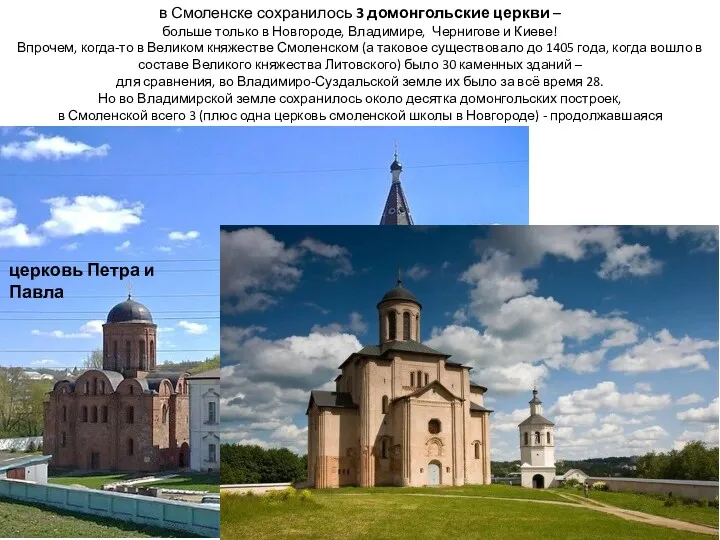

- 68. в Смоленске сохранилось 3 домонгольские церкви – больше только в Новгороде, Владимире, Чернигове и Киеве! Впрочем,

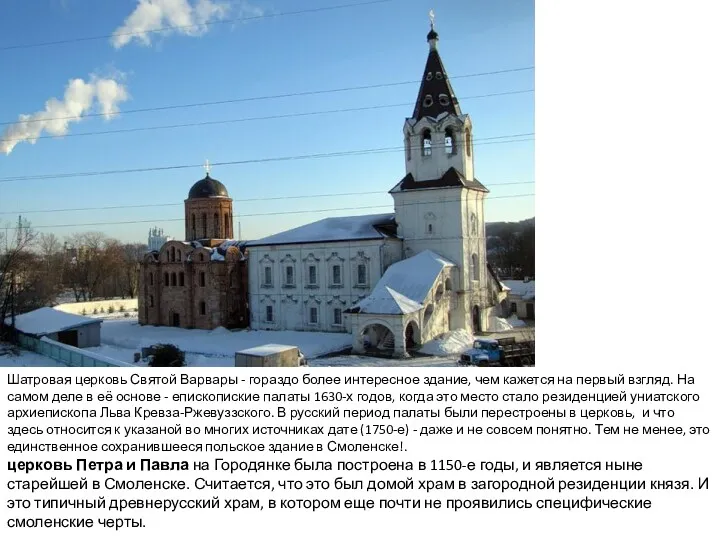

- 69. Шатровая церковь Святой Варвары - гораздо более интересное здание, чем кажется на первый взгляд. На самом

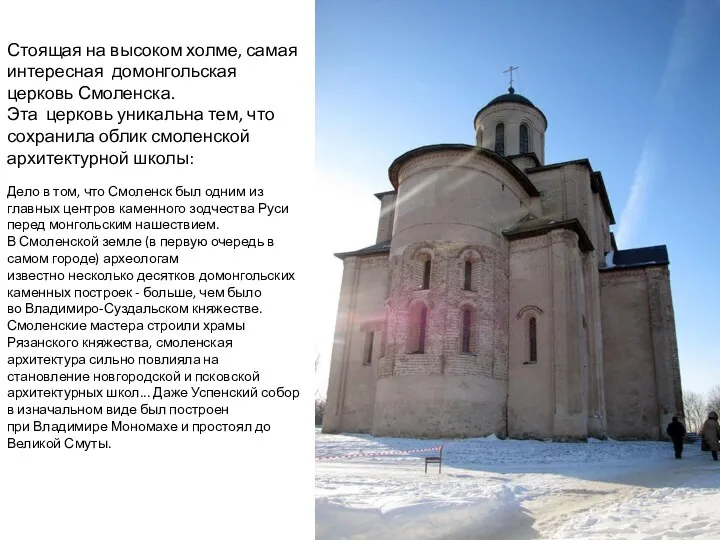

- 70. Дело в том, что Смоленск был одним из главных центров каменного зодчества Руси перед монгольским нашествием.

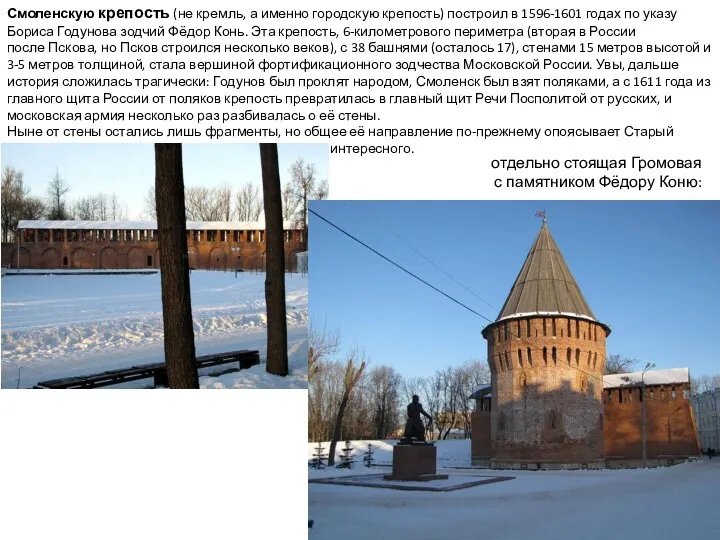

- 72. Смоленскую крепость (не кремль, а именно городскую крепость) построил в 1596-1601 годах по указу Бориса Годунова

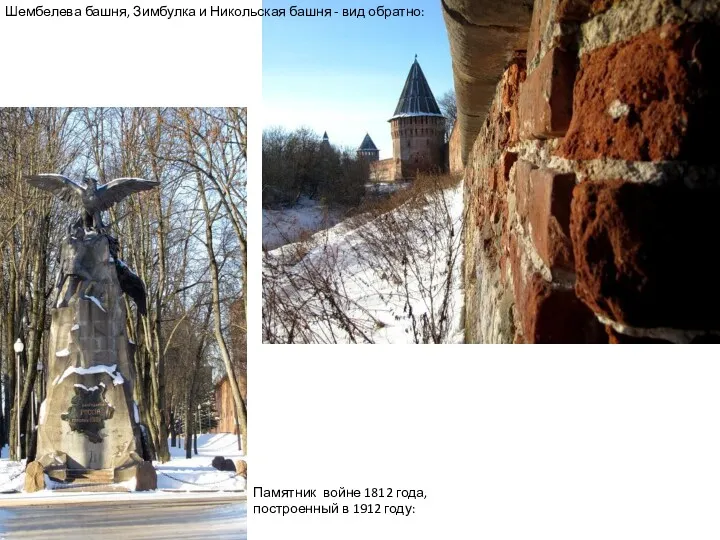

- 73. Памятник войне 1812 года, построенный в 1912 году: Шембелева башня, Зимбулка и Никольская башня - вид

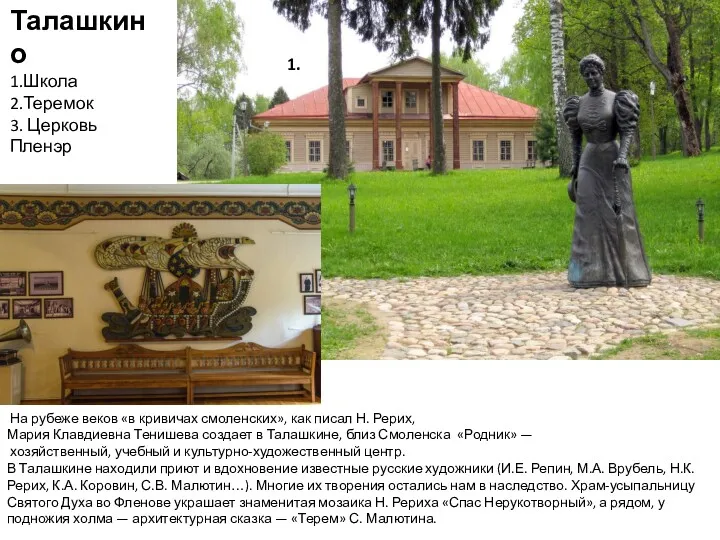

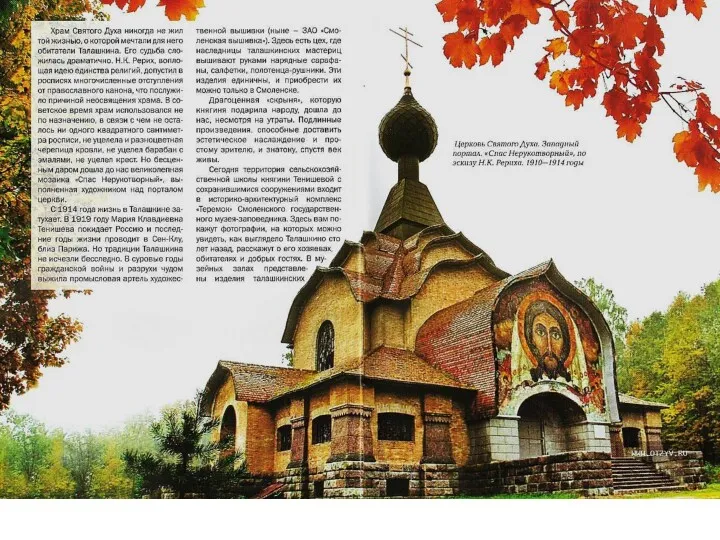

- 74. Талашкино 1.Школа 2.Теремок 3. Церковь Пленэр 1. На рубеже веков «в кривичах смоленских», как писал Н.

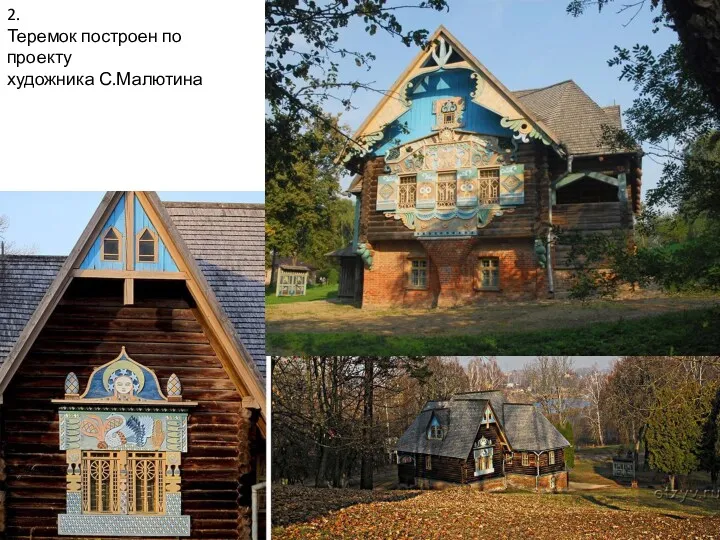

- 76. 2. Теремок построен по проекту художника С.Малютина

- 78. 2. Теремок

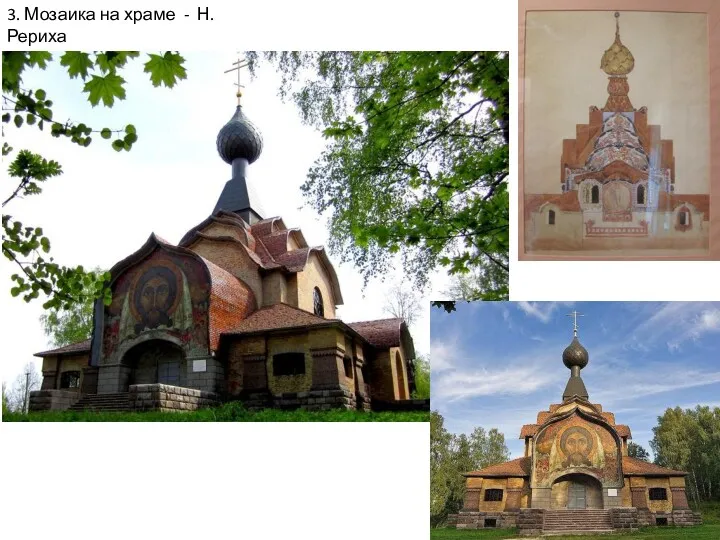

- 82. 3. Мозаика на храме - Н.Рериха

- 88. Скачать презентацию

Форматы файлов. Растровая графика. Векторная графика

Форматы файлов. Растровая графика. Векторная графика Контрольный тест по творчеству А.Т. Твардовского. (11 класс)

Контрольный тест по творчеству А.Т. Твардовского. (11 класс) Интеллектуальная кормушка для рыб

Интеллектуальная кормушка для рыб Serial Communications

Serial Communications Индийские касты

Индийские касты Учебный тренажёр и проверочный тест по грамматике 2 класс

Учебный тренажёр и проверочный тест по грамматике 2 класс Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 8 класс

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 8 класс Prezentatsia_Diploma_Smirnov

Prezentatsia_Diploma_Smirnov Презентация к занятию в объединении Зоолог-экологУход и содержание хомячков.

Презентация к занятию в объединении Зоолог-экологУход и содержание хомячков. С 30-летьем свадьбы поздравляю!

С 30-летьем свадьбы поздравляю! Здоровое питание- залог здоровья

Здоровое питание- залог здоровья Социальное влияние. Тема 8

Социальное влияние. Тема 8 Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Лекция 3

Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Лекция 3 Славные люди нашего края. Семья Алексея Анисимовича и Александры Сергеевны Морозовых

Славные люди нашего края. Семья Алексея Анисимовича и Александры Сергеевны Морозовых Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации Конструктивно-технологические особенности печатных плат для ТМП

Конструктивно-технологические особенности печатных плат для ТМП Тренажёр Машинные швы

Тренажёр Машинные швы Тесты для первоклассников

Тесты для первоклассников Проценты

Проценты Лексическая тема Грибы стихи, загадки, краткая характеристика.

Лексическая тема Грибы стихи, загадки, краткая характеристика. Воинские перевозочные документы. Основные правила использования

Воинские перевозочные документы. Основные правила использования Регуляция клеточной активности. Роль регуляторных механизмов для жизнедеятельности клетки

Регуляция клеточной активности. Роль регуляторных механизмов для жизнедеятельности клетки Влияние компьютера на здоровье школьника

Влияние компьютера на здоровье школьника Презентация Всё о яблоках

Презентация Всё о яблоках Индия - страна контрастов.

Индия - страна контрастов. Подготовка к написанию заметки-рассуждения Моя семья

Подготовка к написанию заметки-рассуждения Моя семья Развитие электронной платформы Социальный навигатор

Развитие электронной платформы Социальный навигатор Логопедическое занятие. Развитие фонематического анализа и синтеза на материале слов различной слоговой структуры.

Логопедическое занятие. Развитие фонематического анализа и синтеза на материале слов различной слоговой структуры.