Расчет и проектирование лемешно-отвальной поверхности корпуса плуга для сплошной вспашки презентация

Содержание

- 2. 1. Исходные требования. 2. Выбор типа отвала. 3. Построение лобовой проекции. 4. Построение направляющей кривой. 5.

- 3. Плуги для сплошной вспашки ПЛН-4-40 ПКМП-3-40Р ПН-3-35 ПГП-4-40-3К

- 4. 1. Исходные требования - глубина вспашки «a»; - ширина захвата корпуса плуга – «в» или отношение

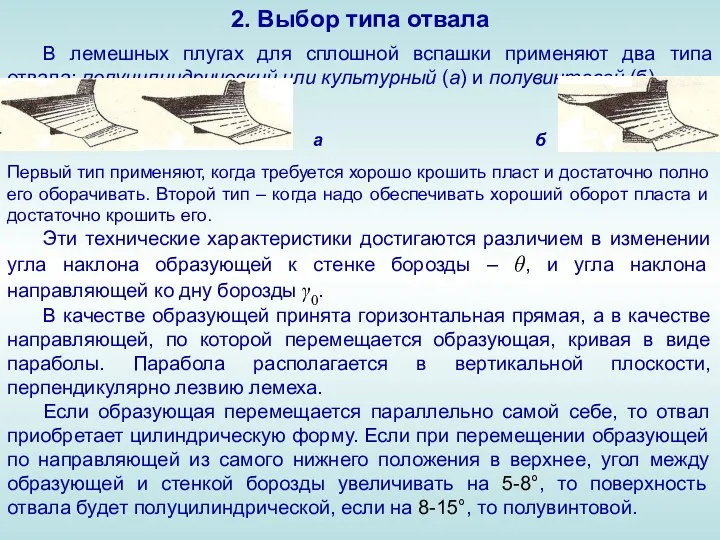

- 5. 2. Выбор типа отвала В лемешных плугах для сплошной вспашки применяют два типа отвала: полуцилиндрический или

- 6. Выбираются три значения угла θ: θ0; θmin; θmax. Образующая с θ0 совпадает с лезвием ножа; θmin

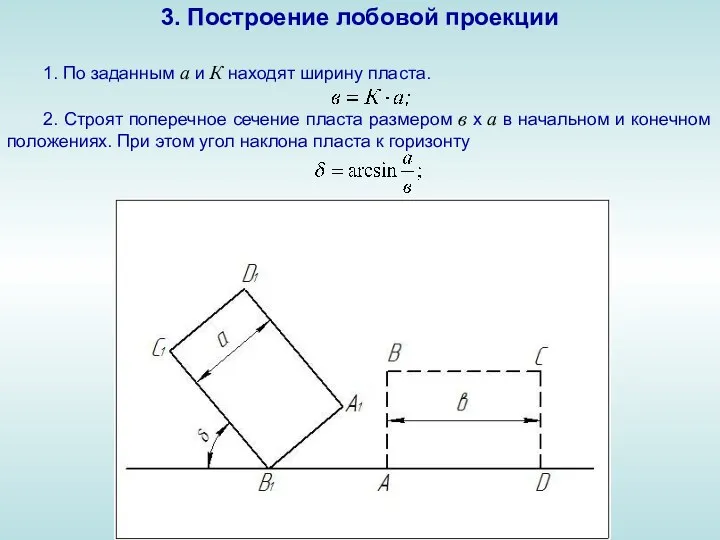

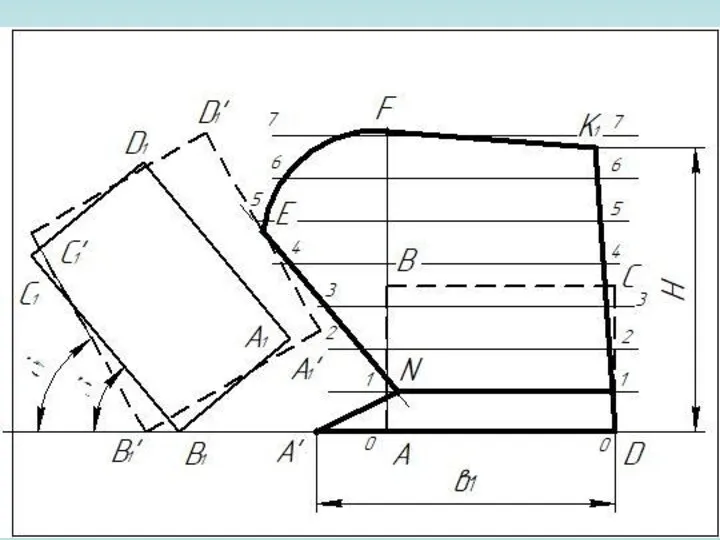

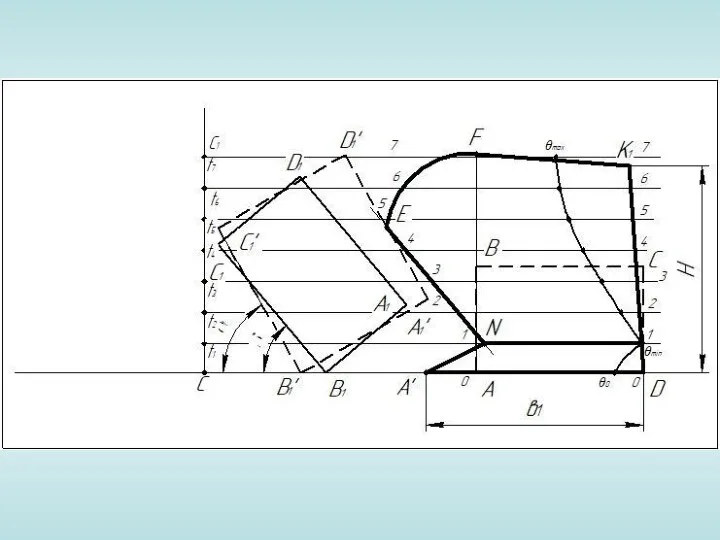

- 7. 3. Построение лобовой проекции 1. По заданным а и К находят ширину пласта. 2. Строят поперечное

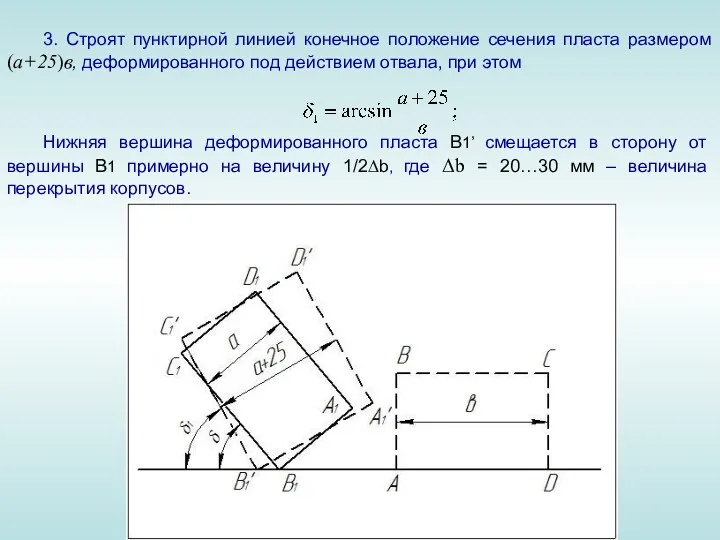

- 8. 3. Строят пунктирной линией конечное положение сечения пласта размером (а+25)в, деформированного под действием отвала, при этом

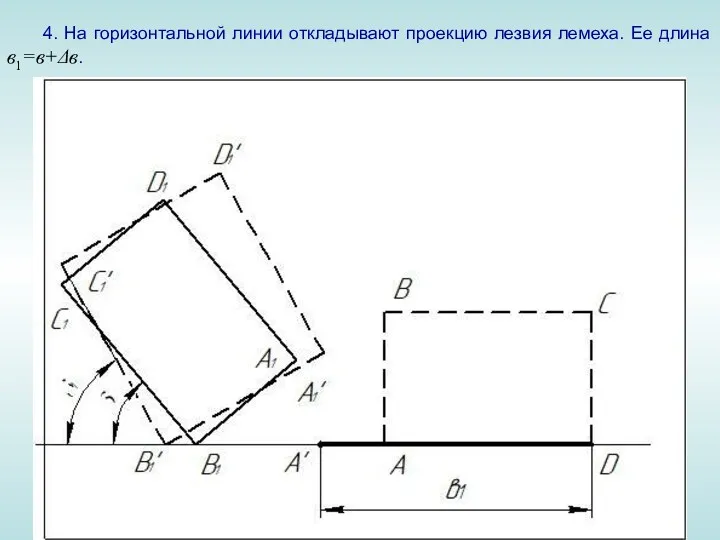

- 9. 4. На горизонтальной линии откладывают проекцию лезвия лемеха. Ее длина в1=в+Δв.

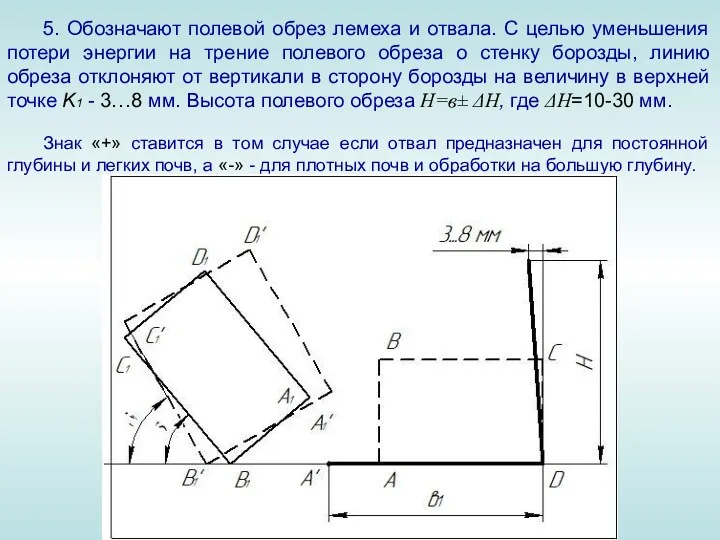

- 10. 5. Обозначают полевой обрез лемеха и отвала. С целью уменьшения потери энергии на трение полевого обреза

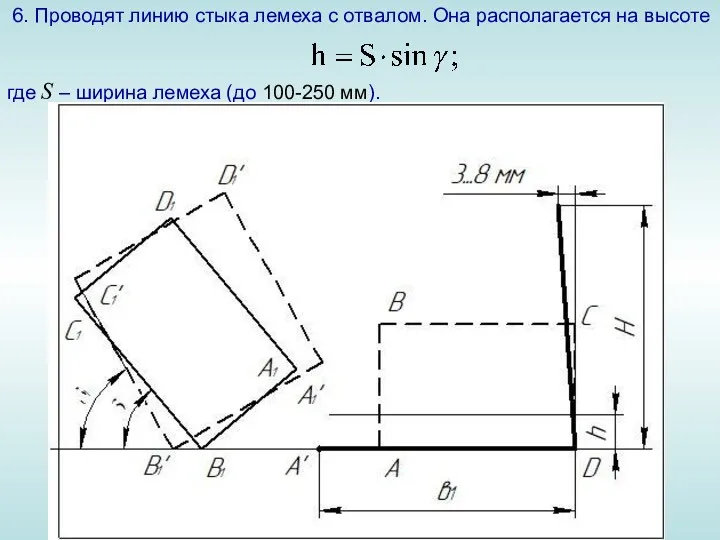

- 11. 6. Проводят линию стыка лемеха с отвалом. Она располагается на высоте где S – ширина лемеха

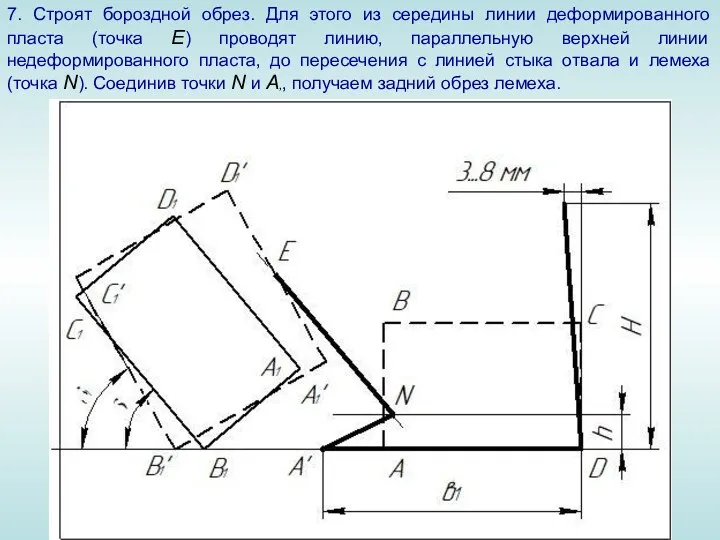

- 12. 7. Строят бороздной обрез. Для этого из середины линии деформированного пласта (точка Е) проводят линию, параллельную

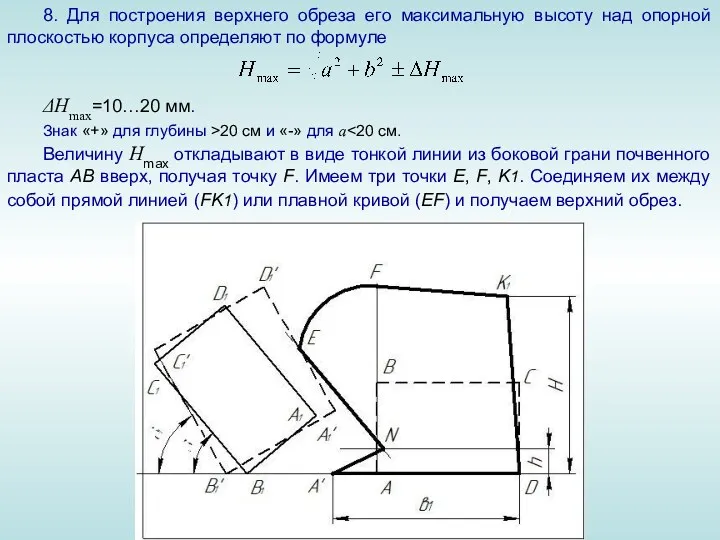

- 13. 8. Для построения верхнего обреза его максимальную высоту над опорной плоскостью корпуса определяют по формуле ΔНmax=10…20

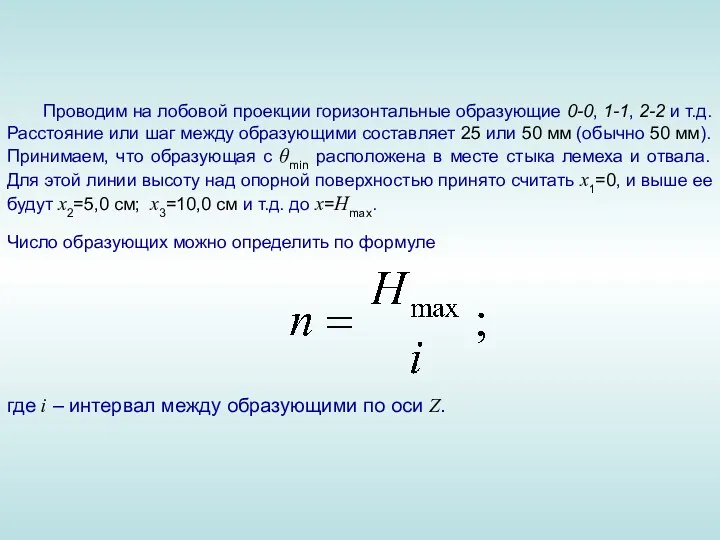

- 14. Проводим на лобовой проекции горизонтальные образующие 0-0, 1-1, 2-2 и т.д. Расстояние или шаг между образующими

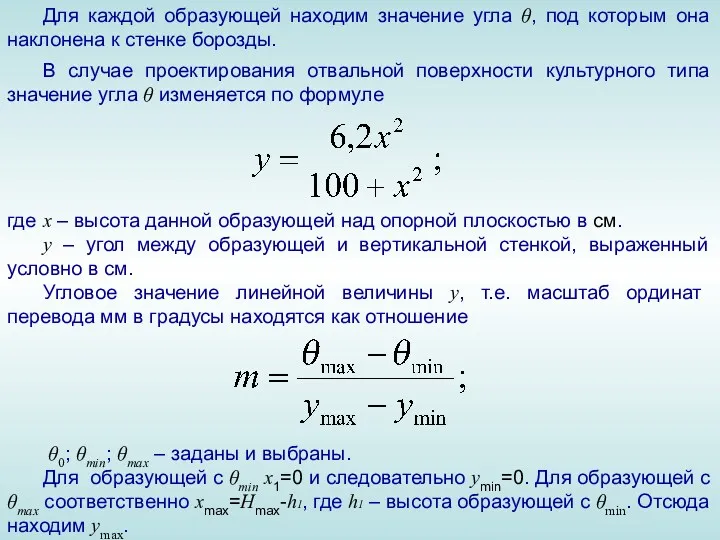

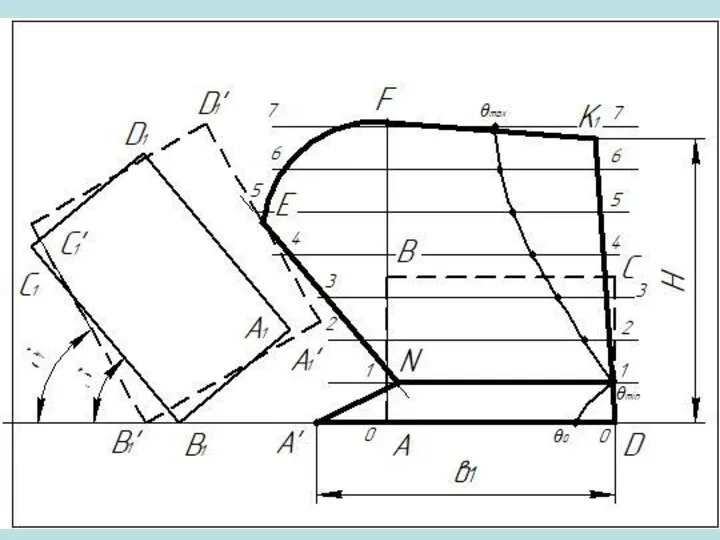

- 16. Для каждой образующей находим значение угла θ, под которым она наклонена к стенке борозды. В случае

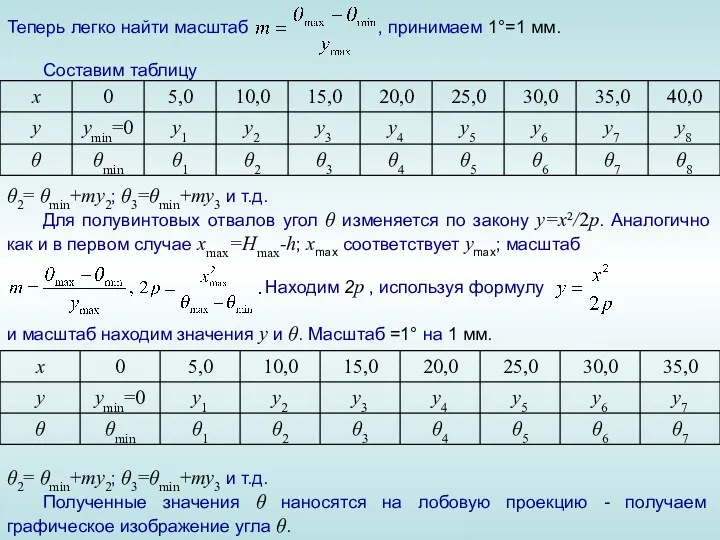

- 17. Теперь легко найти масштаб , принимаем 1°=1 мм. Составим таблицу θ2= θmin+my2; θ3=θmin+my3 и т.д. Для

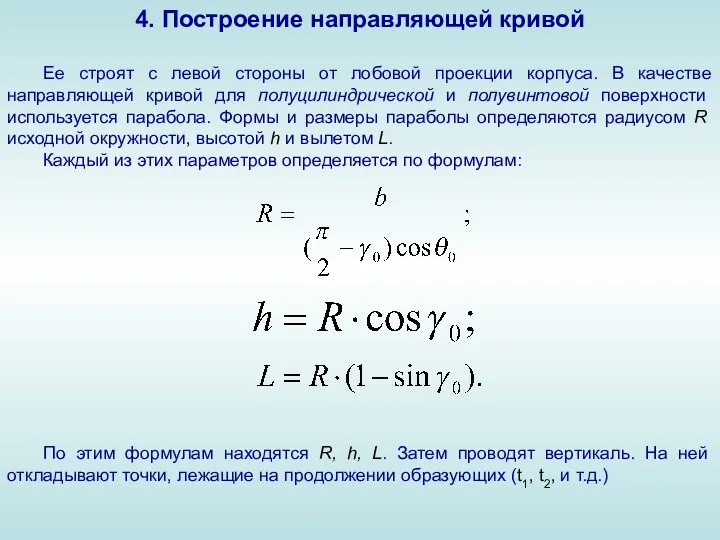

- 19. 4. Построение направляющей кривой Ее строят с левой стороны от лобовой проекции корпуса. В качестве направляющей

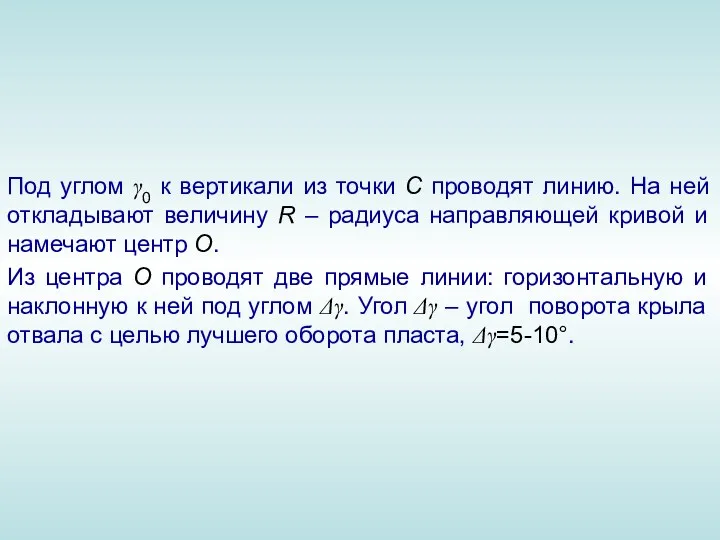

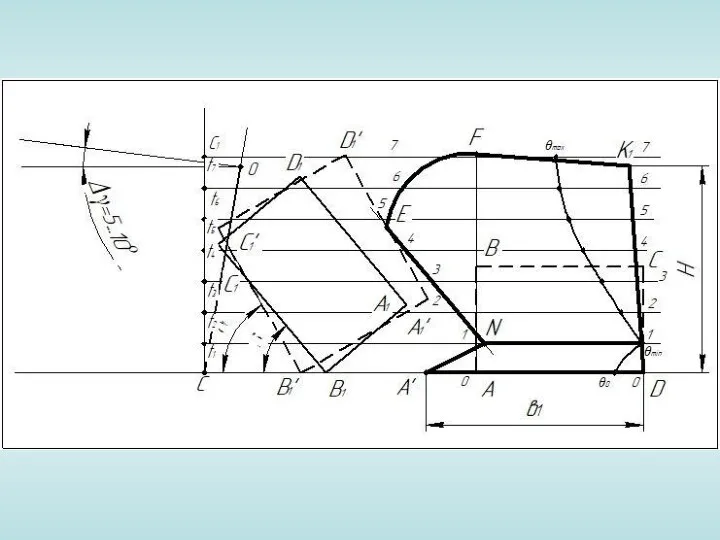

- 21. Под углом γ0 к вертикали из точки С проводят линию. На ней откладывают величину R –

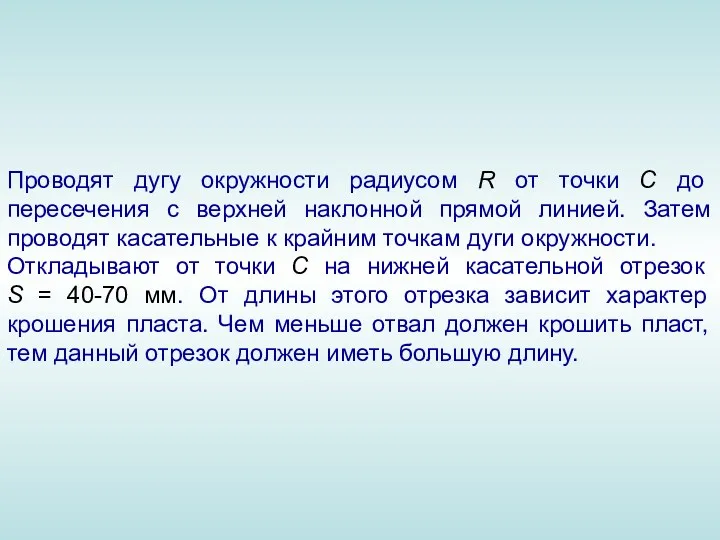

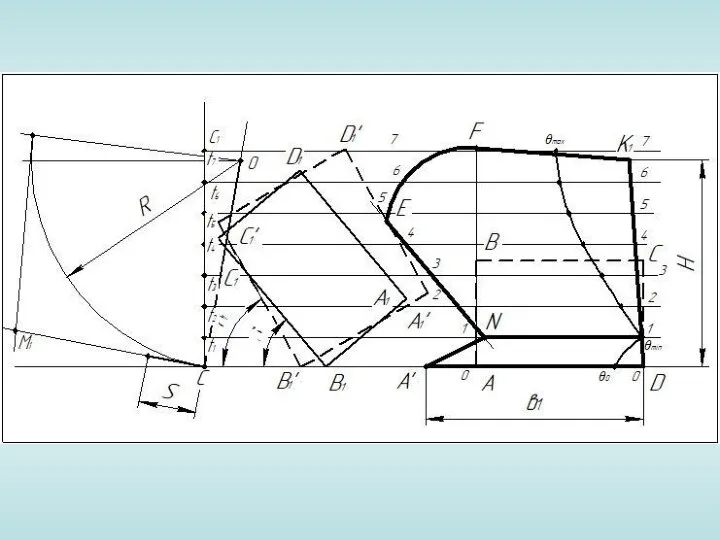

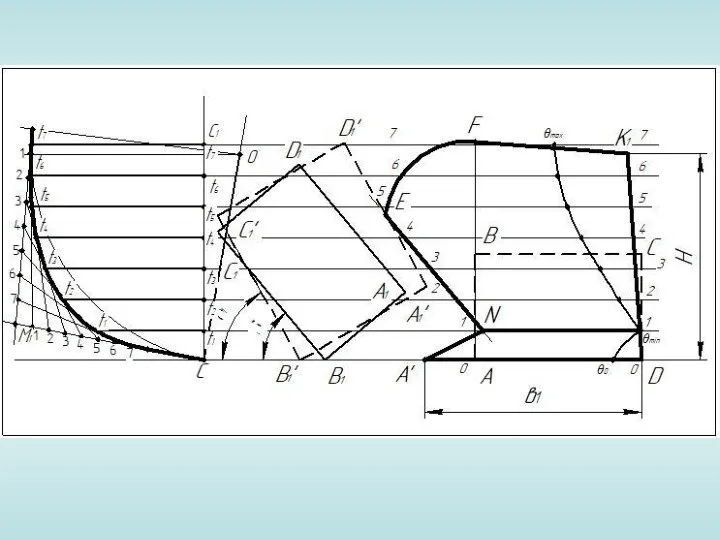

- 23. Проводят дугу окружности радиусом R от точки С до пересечения с верхней наклонной прямой линией. Затем

- 25. Оставшуюся часть отрезка нижней касательной и верхнюю касательную делим на 8-10 равных частей. Одноименные точки соединяем

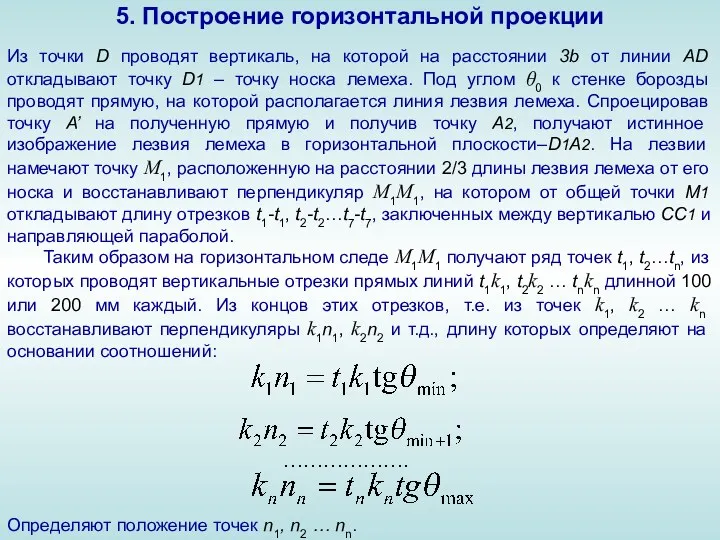

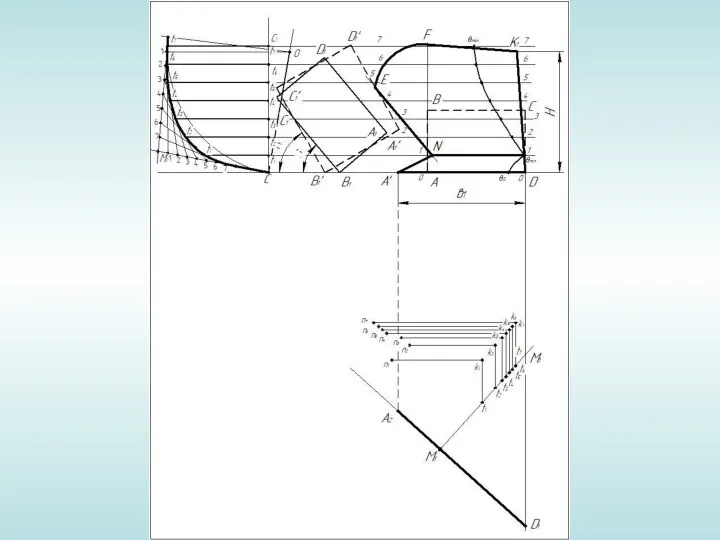

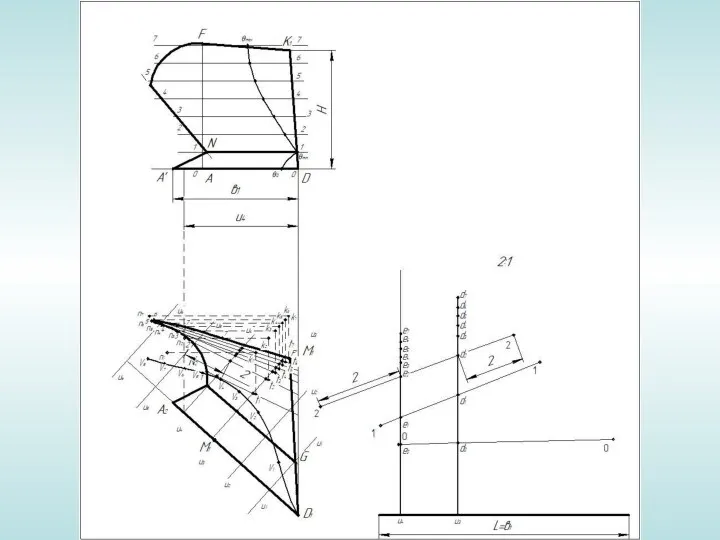

- 27. 5. Построение горизонтальной проекции Из точки D проводят вертикаль, на которой на расстоянии 3b от линии

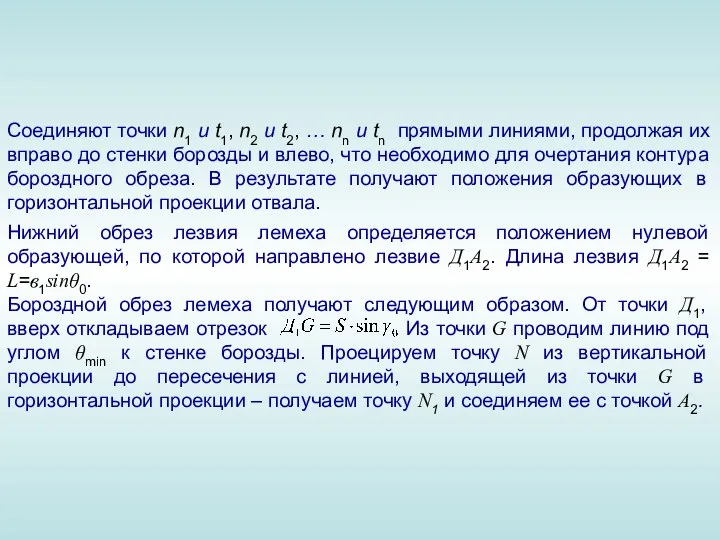

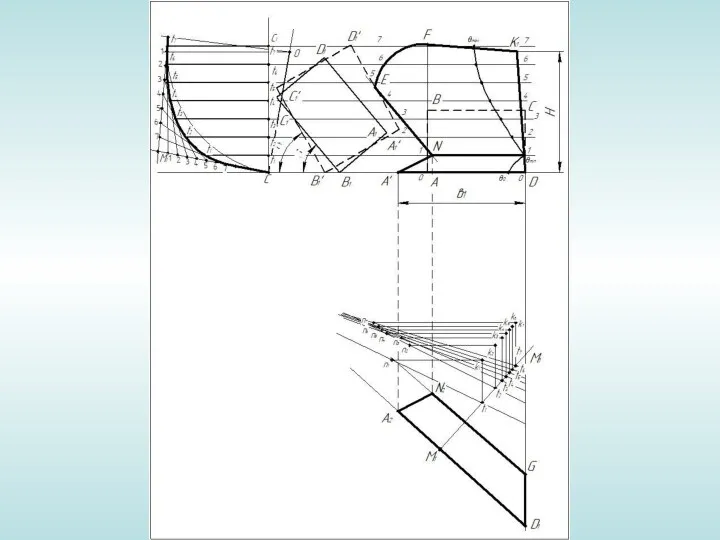

- 29. Соединяют точки n1 и t1, n2 и t2, … nn и tn прямыми линиями, продолжая их

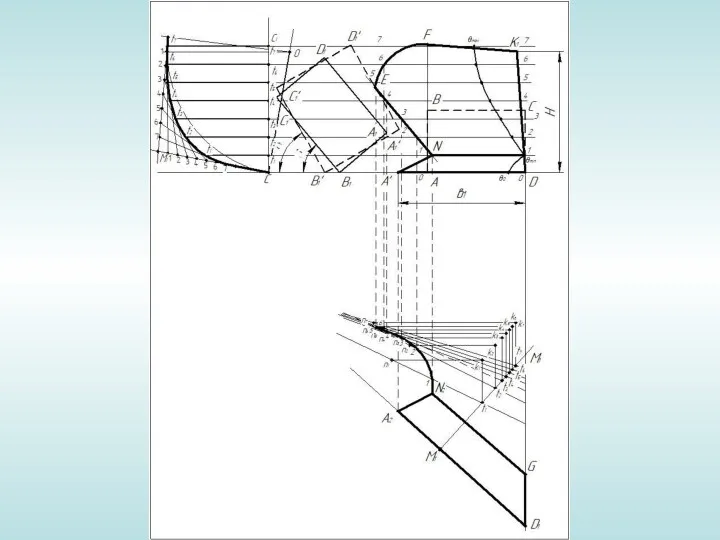

- 31. Бороздной обрез отвала строят при помощи вертикальных и горизонтальных образующих, т.е. проецируют точки 2΄, 3΄, …

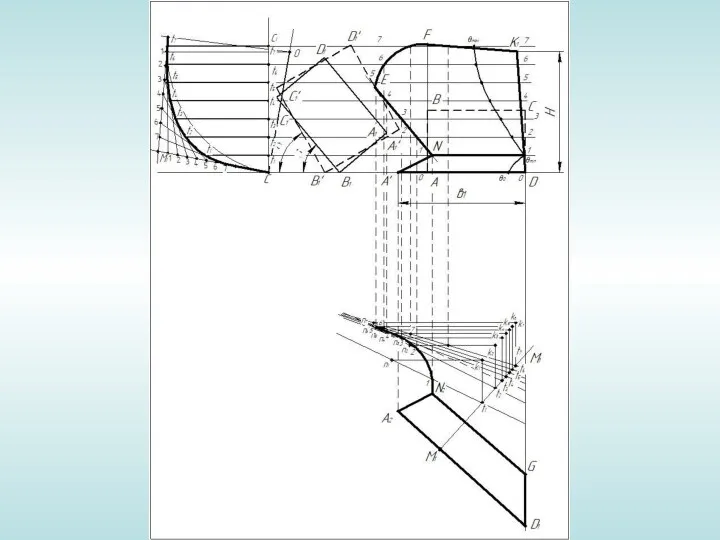

- 33. Проекцию верхнего обреза в горизонтальной плоскости строят таким же способом что и бороздной обрез, т.е. сносят

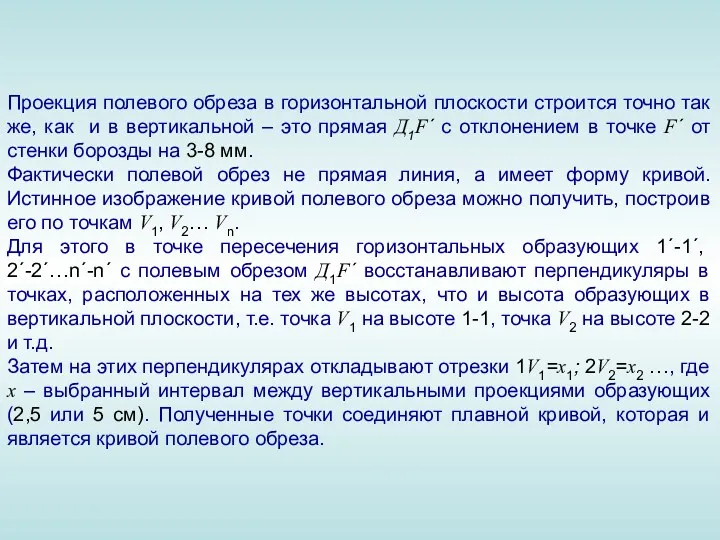

- 35. Проекция полевого обреза в горизонтальной плоскости строится точно так же, как и в вертикальной – это

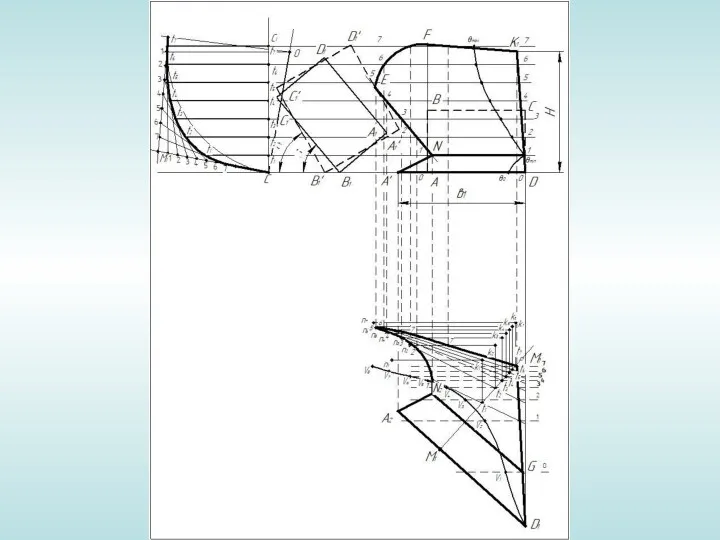

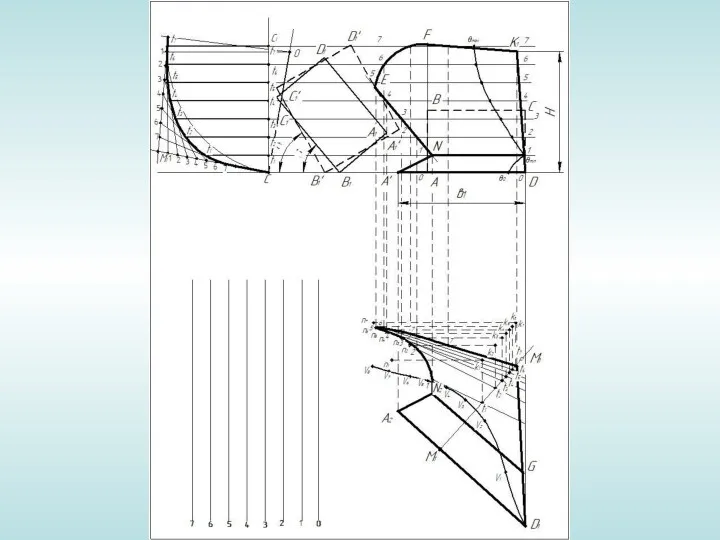

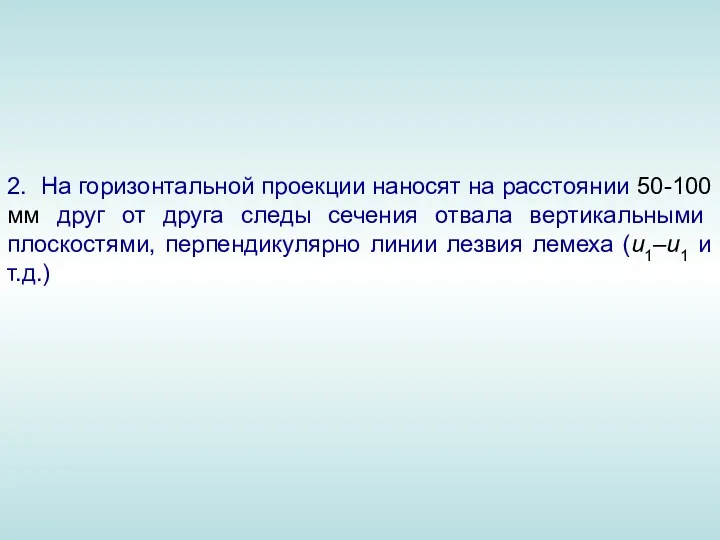

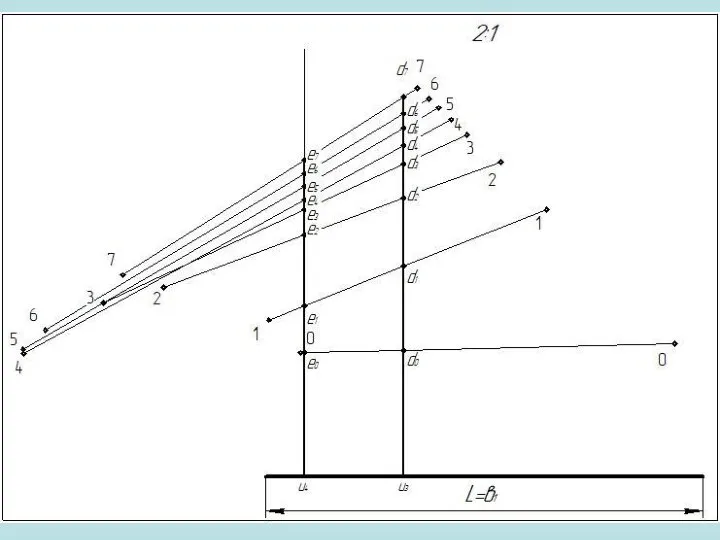

- 37. 6. Построение разреза отвала 1. Слева от горизонтальной проекции наносят вертикальные прямые, параллельные линии борозды, на

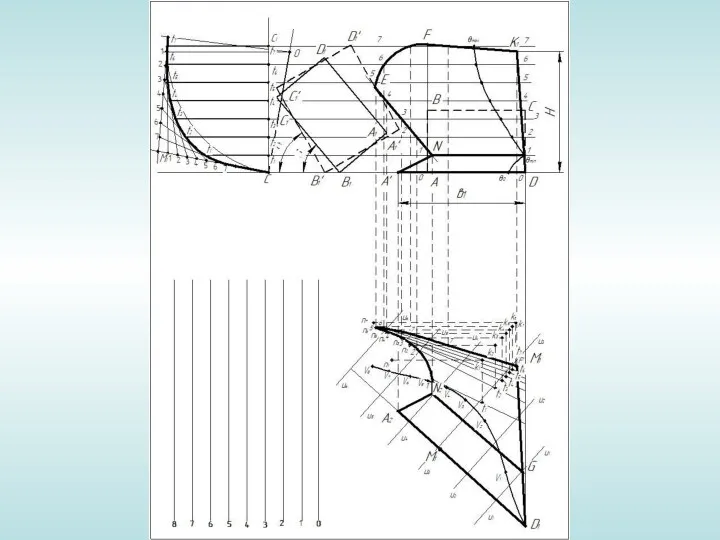

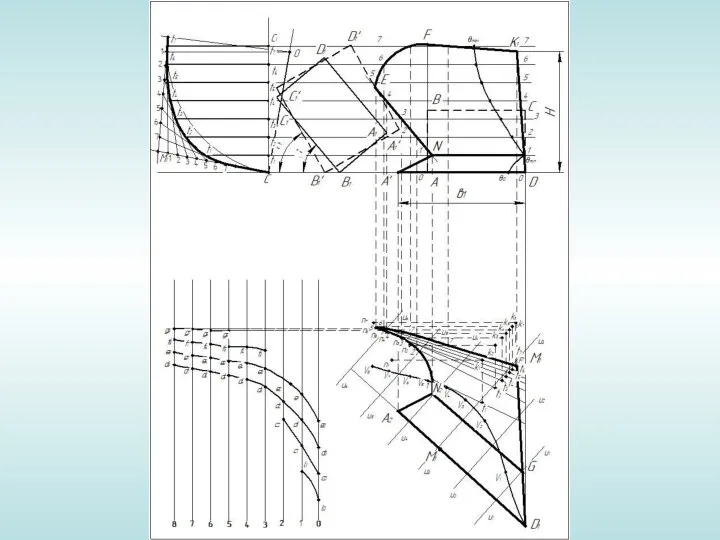

- 39. 2. На горизонтальной проекции наносят на расстоянии 50-100 мм друг от друга следы сечения отвала вертикальными

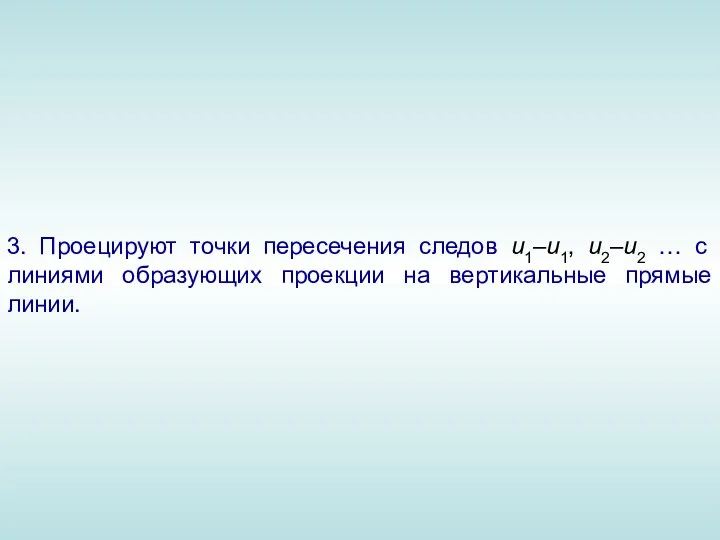

- 41. 3. Проецируют точки пересечения следов u1–u1, u2–u2 … с линиями образующих проекции на вертикальные прямые линии.

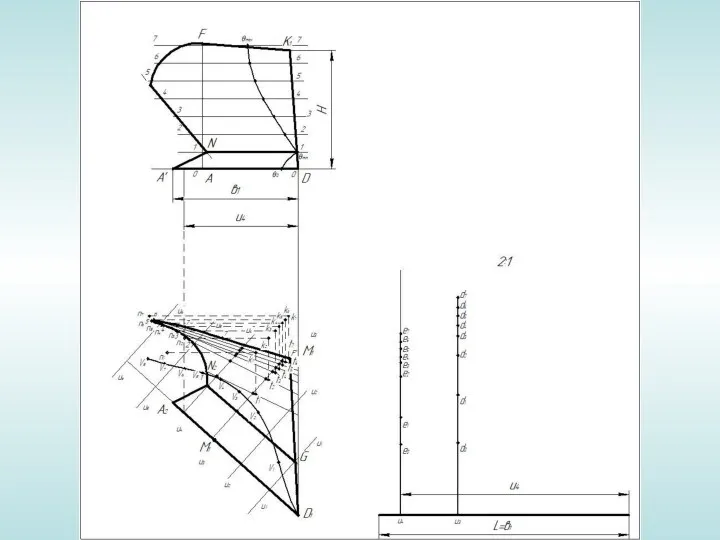

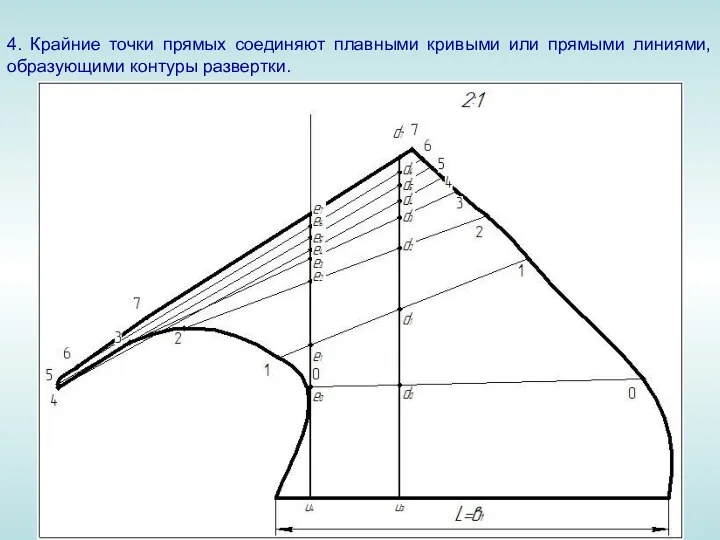

- 43. 7. Построение шаблонов Для изготовления отвала необходимо иметь соответствующую заготовку. Для этого требуется построить развертку поверхности.

- 44. 2. Выбирают на горизонтальной проекции два таких сечения вертикальными плоскостями, перпендикулярными лезвию лемеха, которые пересекают максимальное

- 46. 3. По направлению соединения полученных одноименных точек от них откладывают отрезки, длина которых должна быть равна

- 49. 4. Крайние точки прямых соединяют плавными кривыми или прямыми линиями, образующими контуры развертки.

- 51. Скачать презентацию

схематичное изображение правил занятий с детьми в песочнице

схематичное изображение правил занятий с детьми в песочнице Цифровая обработка аэрокосмических изображений

Цифровая обработка аэрокосмических изображений Семиотика урологических заболеваний. Методы обследования урологических больных

Семиотика урологических заболеваний. Методы обследования урологических больных Музыкальная живопись Мусоргского

Музыкальная живопись Мусоргского Миниатюрная ведущая, способная преувеличить масштаб любого события!

Миниатюрная ведущая, способная преувеличить масштаб любого события! Презентация Особенности общения дошкольников со сверстниками

Презентация Особенности общения дошкольников со сверстниками Использование шаблона технологической карты при планировании НОД

Использование шаблона технологической карты при планировании НОД Проект по предмету Окружающий мир на тему: Разнообразие природы родного края 3 класс

Проект по предмету Окружающий мир на тему: Разнообразие природы родного края 3 класс Матрица карьерного роста 1 линия

Матрица карьерного роста 1 линия Вольфрам W

Вольфрам W Информация о нашем классе.

Информация о нашем классе. мастер-класс по созданию интерактивной презентации

мастер-класс по созданию интерактивной презентации Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей

Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей Десмургия.Таңудың түрлері. Жарақат. Жаралану процесі,алғашқы көмек көрсету

Десмургия.Таңудың түрлері. Жарақат. Жаралану процесі,алғашқы көмек көрсету Insertable Dust Collection Filters

Insertable Dust Collection Filters Анализ собственного капитала организации

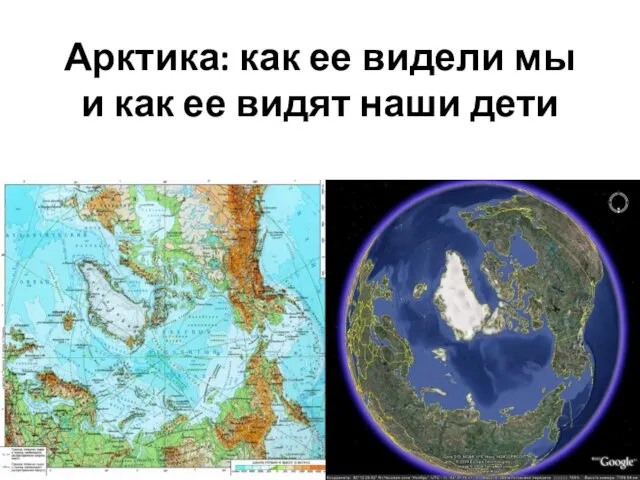

Анализ собственного капитала организации Четыре модели арктической экономики

Четыре модели арктической экономики Презентация Эффективное сотрудничество учителя - логопеда с родителями. Обобщение опыта работы.

Презентация Эффективное сотрудничество учителя - логопеда с родителями. Обобщение опыта работы. Как написать пресс-релиз

Как написать пресс-релиз Анализ безопасности грузовых операций на судне типа Речной-25

Анализ безопасности грузовых операций на судне типа Речной-25 Совместная деятельность ДОУ и школы по работе ранней профориентации дошкольников и младших школьников

Совместная деятельность ДОУ и школы по работе ранней профориентации дошкольников и младших школьников 20231016_prezentatsiya_microsoft_office_powerpoint

20231016_prezentatsiya_microsoft_office_powerpoint Parts of the body

Parts of the body URSA – крупная европейская компания

URSA – крупная европейская компания Методология и методы научного исследования

Методология и методы научного исследования Статистические испытания РЭА

Статистические испытания РЭА Протезирование дефектов зубов искусственными керамическими коронками

Протезирование дефектов зубов искусственными керамическими коронками Колокола. Колокольные звоны

Колокола. Колокольные звоны