Слайд 2

Системная красная волчанка – системное аутоиммунное заболевание неустановленной этиологии, в основе

которого лежит генетически обусловленное нарушение иммунорегуляторных механизмов, определяющих образование широкого спектра органоспецифических аутоантител к различным компонентам ядра и формированию иммунных комплексов, вызывающих развитие иммунного воспаления в тканях различных органов.

Слайд 3

Системная красная волчанка характеризуется генерализованным поражением микроциркуляторного русла и системной дезорганизацией

соединительной ткани с кожными, суставными и висцеральными изменениями.

Слайд 4

Общие симптомы острого периода, характерные для СКВ:

Субфебрильная или фебрильная лихорадка неправильного

типа, интермиттирующая лихорадка..

Слабость.

Утомляемость.

Недомогание.

Потеря аппетита.

Похудание.

Прогрессирующая дистрофия.

Гнездное или тотальное выпадение волос (алопеция).

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

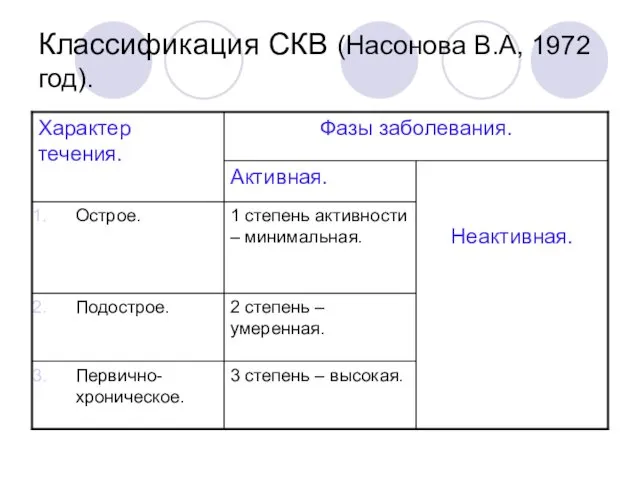

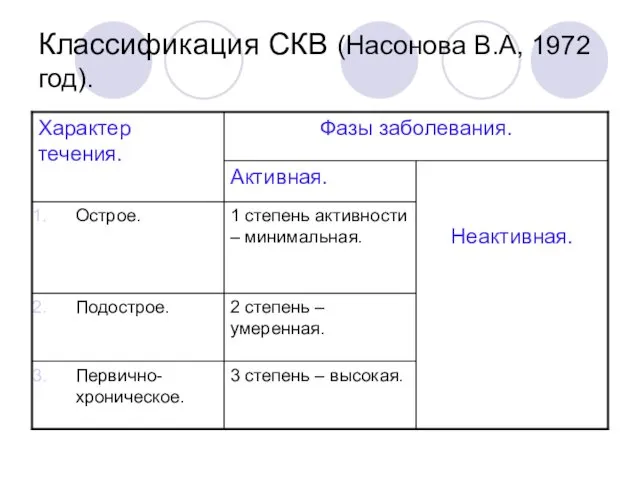

Классификация СКВ (Насонова В.А, 1972 год).

Слайд 8

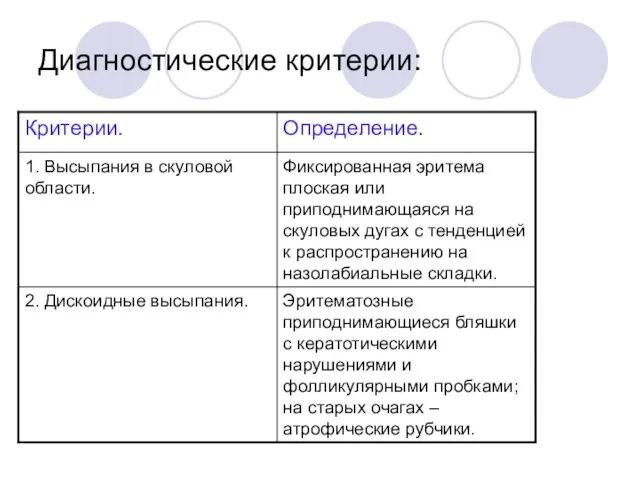

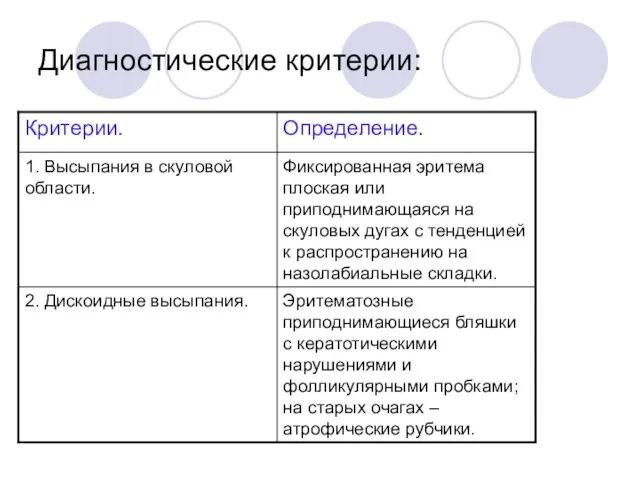

Диагностические критерии:

Слайд 9

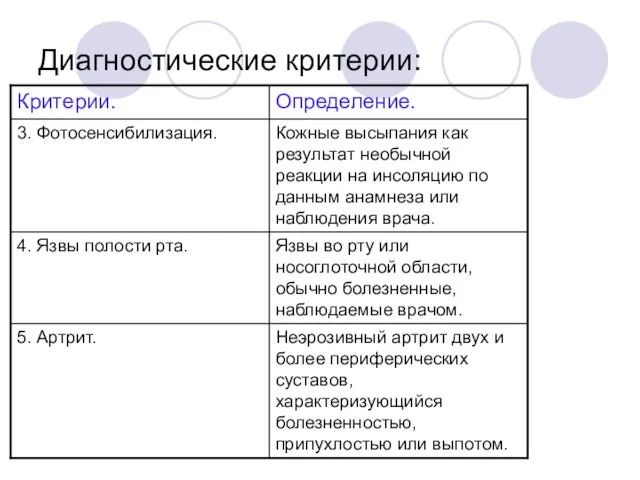

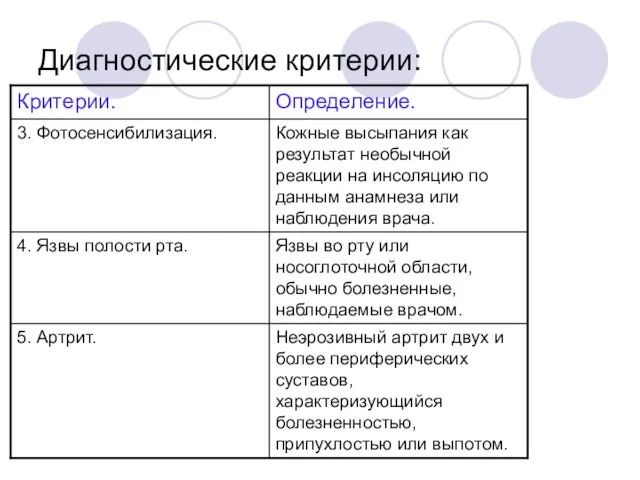

Диагностические критерии:

Слайд 10

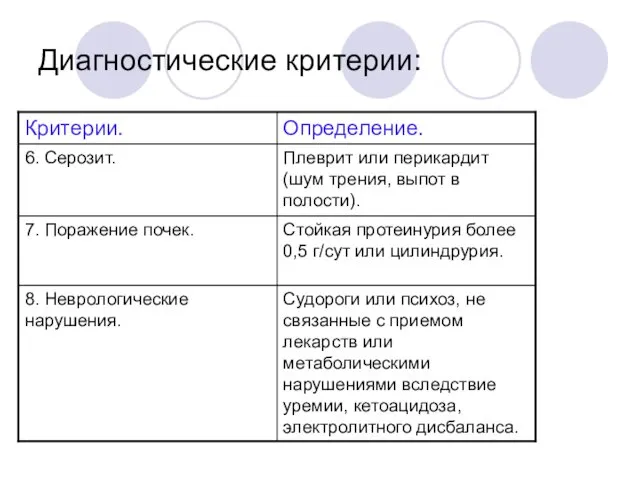

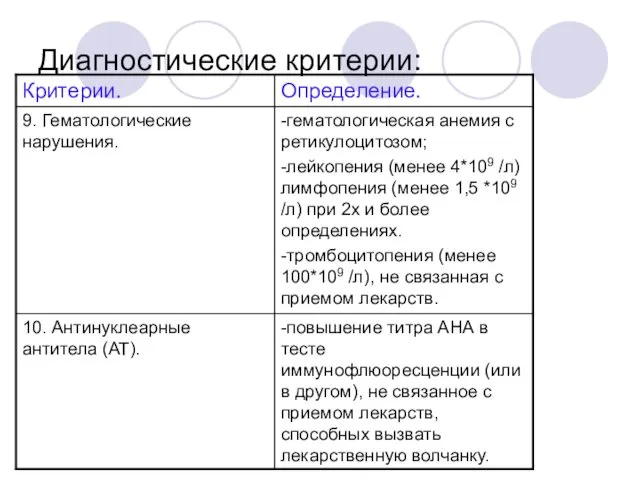

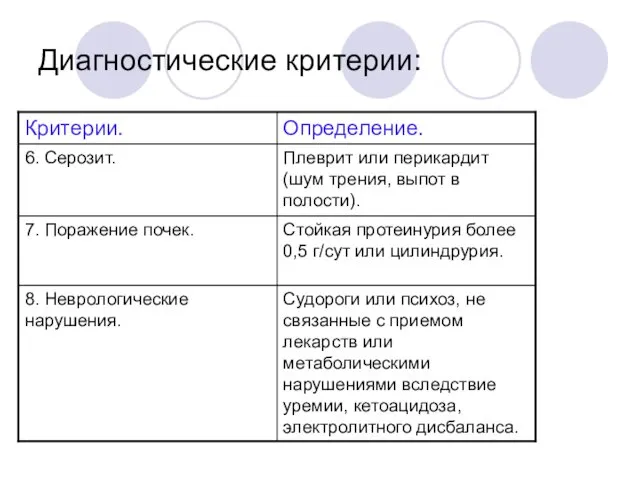

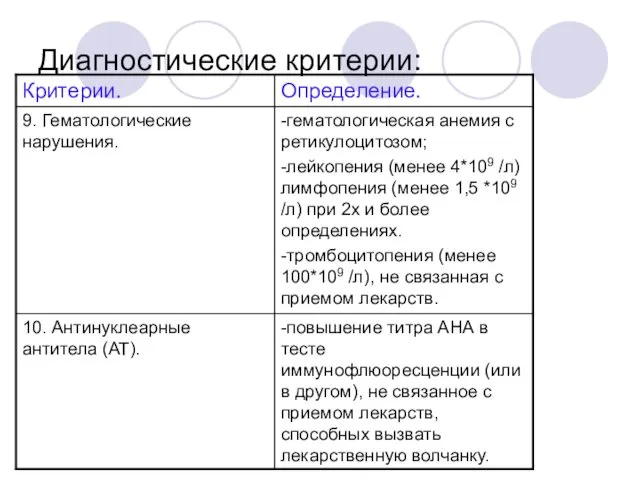

Диагностические критерии:

Слайд 11

Диагностические критерии:

Слайд 12

СКВ нельзя вылечить, но современные методы терапии дают возможность достичь и

длительно поддержать состояние полной клинико – лабораторной ремиссии, что позволяет больным вести обычный образ жизни.

Слайд 13

Склеродермия.

Дерматомиозит.

Слайд 14

Ювенильная склеродермия (ЮСД) – хроническое воспалительное заболевание соединительной ткани с развитием

характерного локального или генерализованного фиброза кожи, подлежащих тканей и висцеральных органов.

Слайд 15

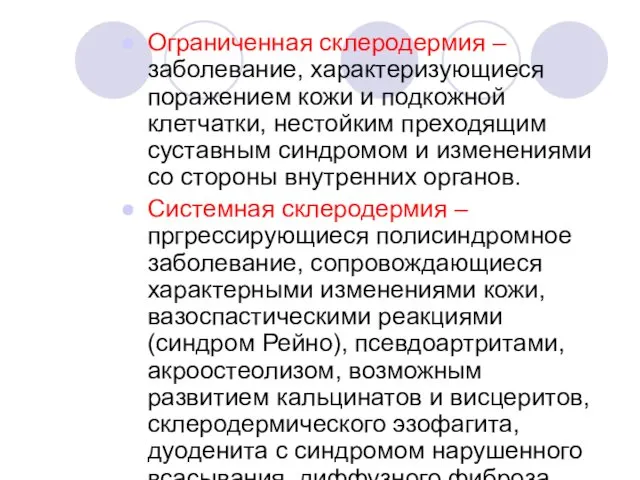

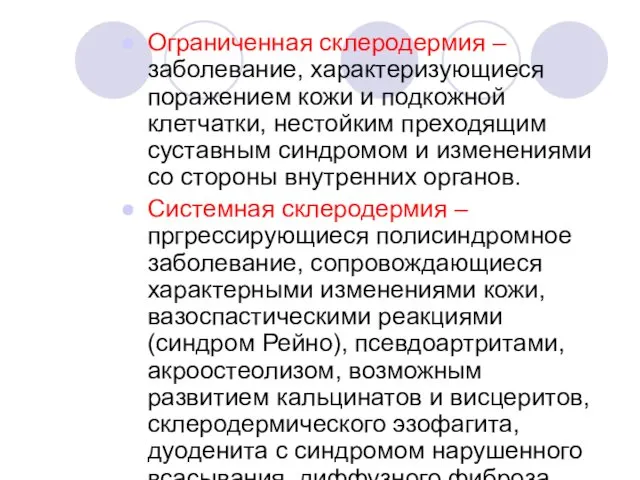

Ограниченная склеродермия – заболевание, характеризующиеся поражением кожи и подкожной клетчатки, нестойким

преходящим суставным синдромом и изменениями со стороны внутренних органов.

Системная склеродермия – пргрессирующиеся полисиндромное заболевание, сопровождающиеся характерными изменениями кожи, вазоспастическими реакциями (синдром Рейно), псевдоартритами, акроостеолизом, возможным развитием кальцинатов и висцеритов, склеродермического эзофагита, дуоденита с синдромом нарушенного всасывания, диффузного фиброза легких.

Слайд 16

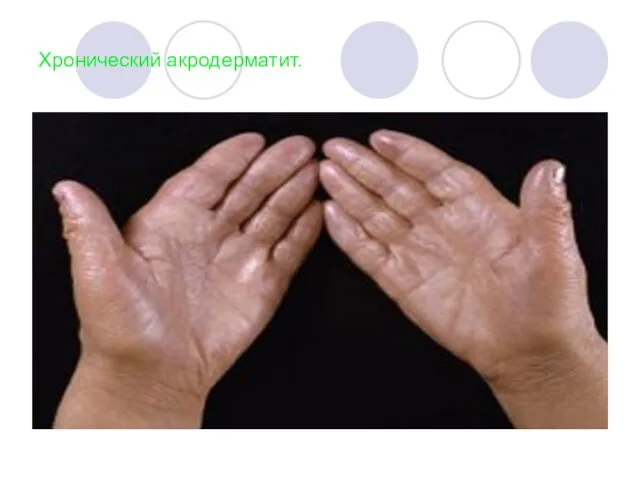

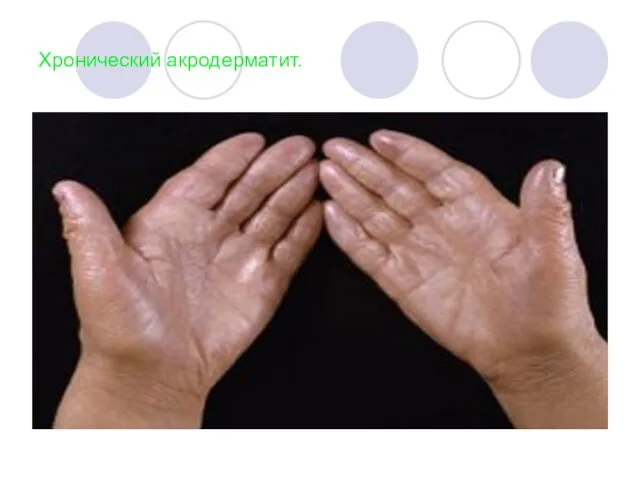

Хронический акродерматит.

Слайд 17

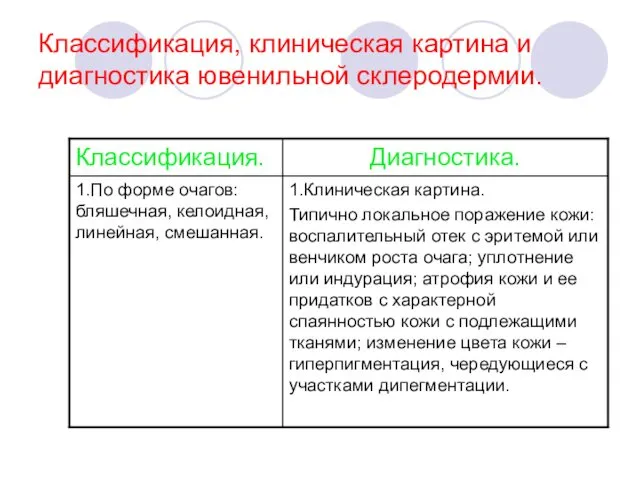

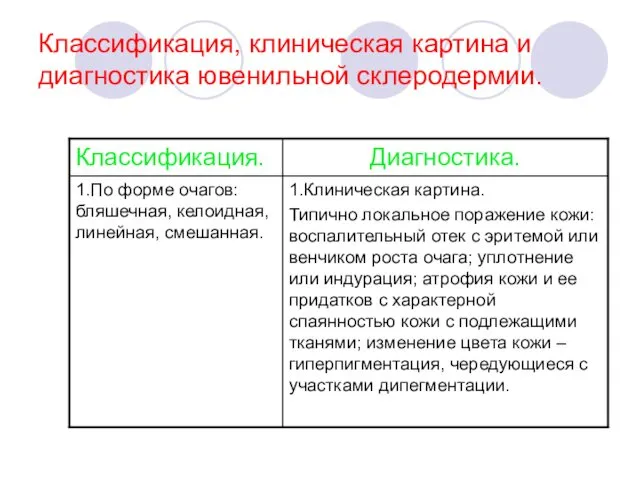

Классификация, клиническая картина и диагностика ювенильной склеродермии.

Слайд 18

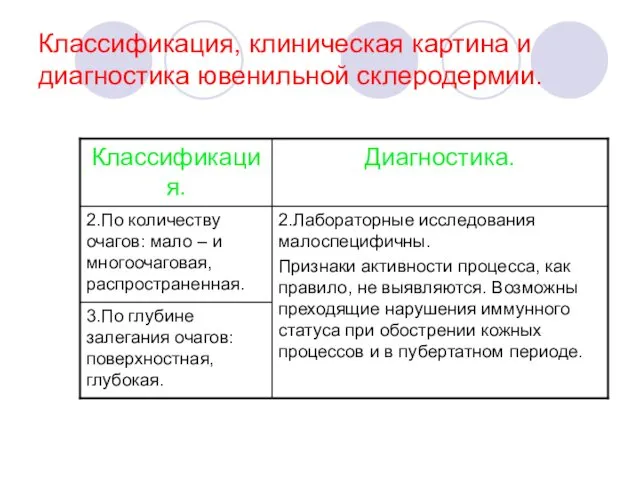

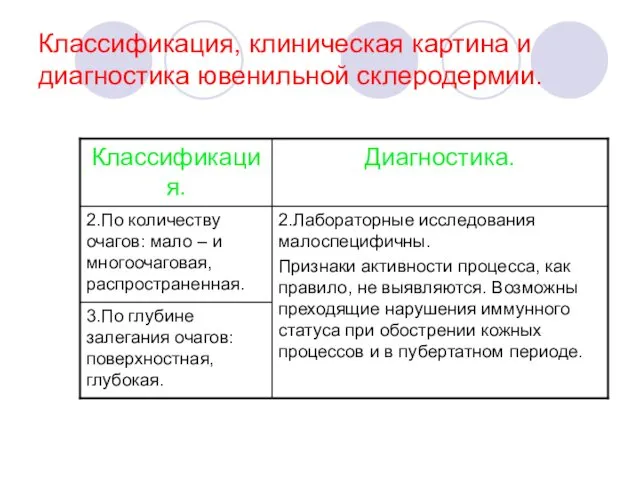

Классификация, клиническая картина и диагностика ювенильной склеродермии.

Слайд 19

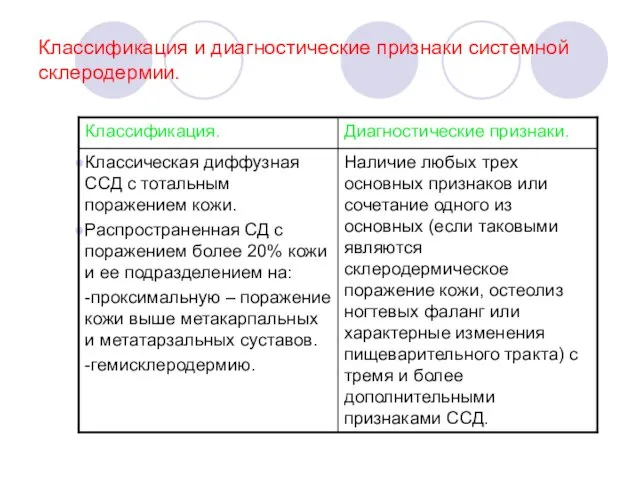

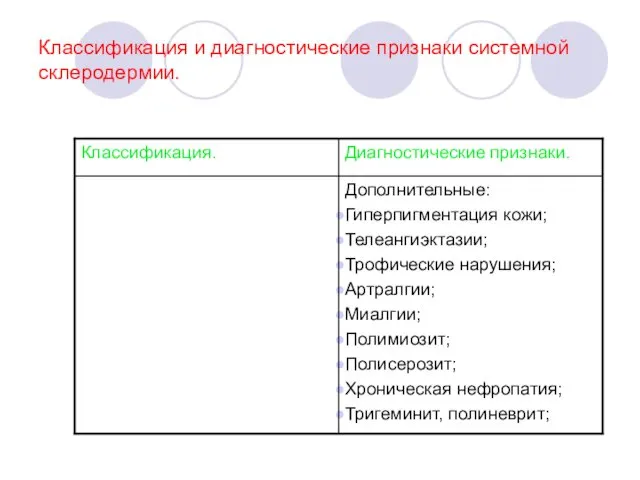

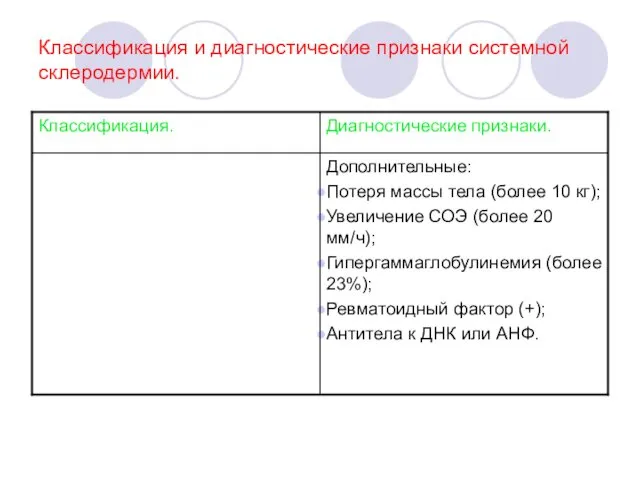

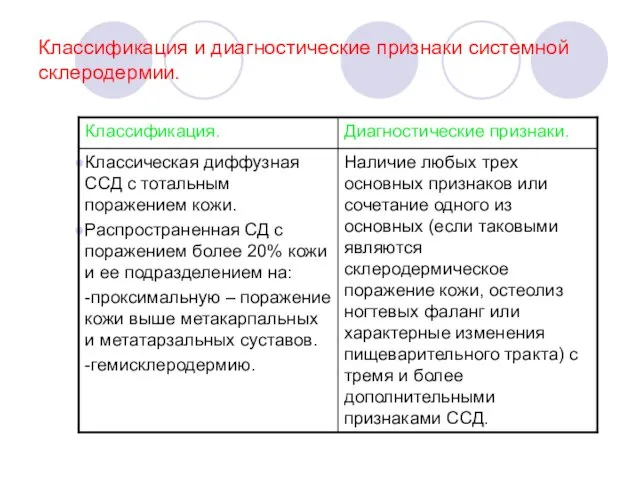

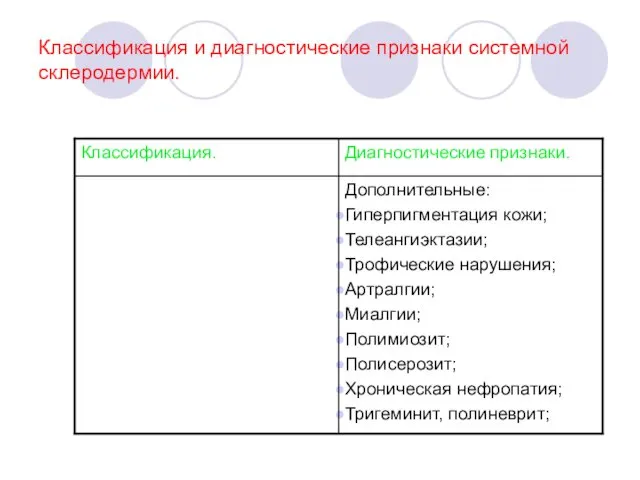

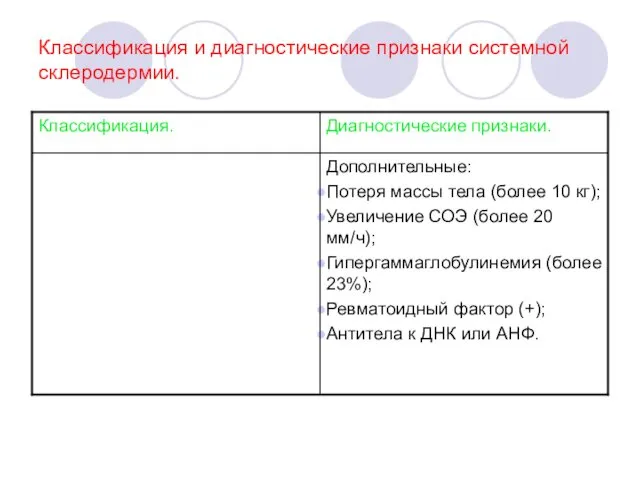

Классификация и диагностические признаки системной склеродермии.

Слайд 20

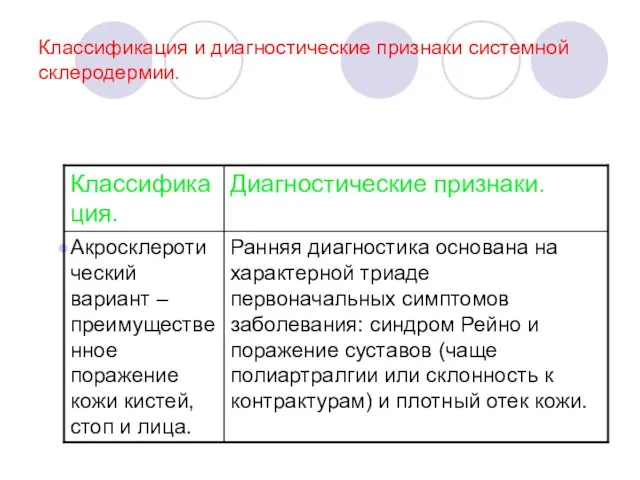

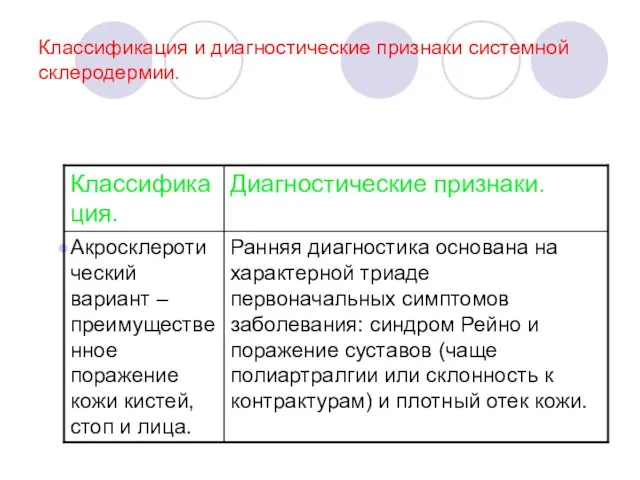

Классификация и диагностические признаки системной склеродермии.

Слайд 21

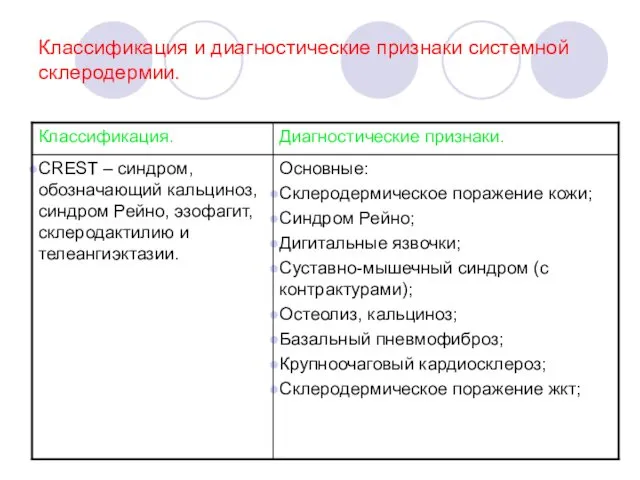

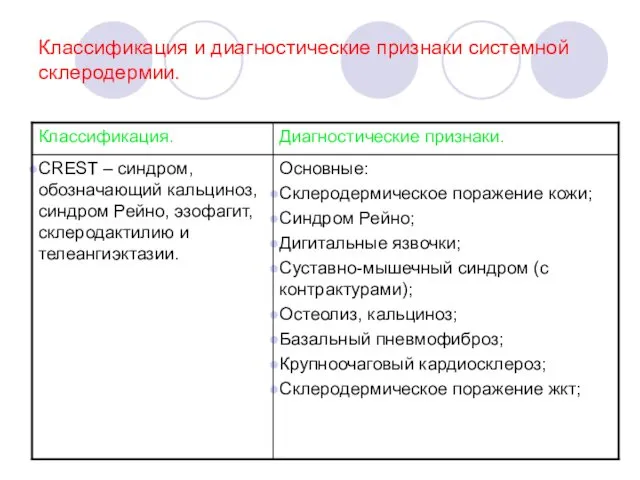

Классификация и диагностические признаки системной склеродермии.

Слайд 22

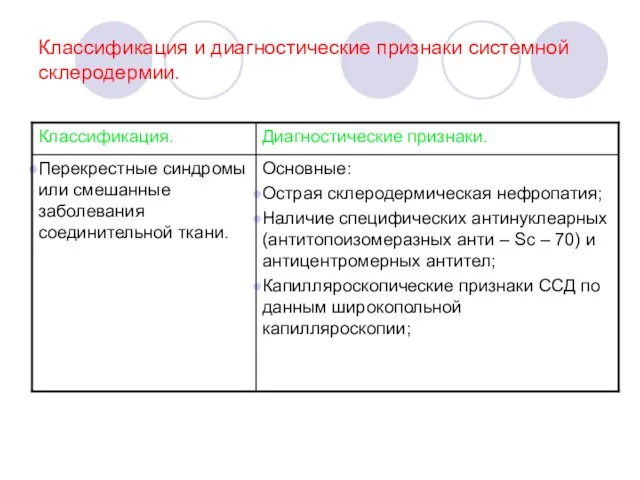

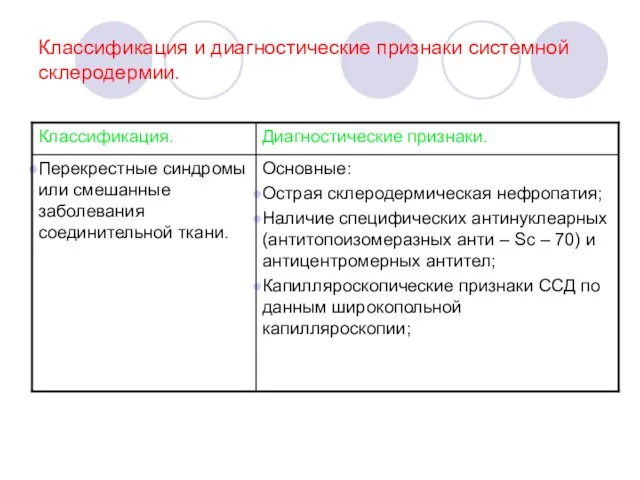

Классификация и диагностические признаки системной склеродермии.

Слайд 23

Классификация и диагностические признаки системной склеродермии.

Слайд 24

Классификация и диагностические признаки системной склеродермии.

Слайд 25

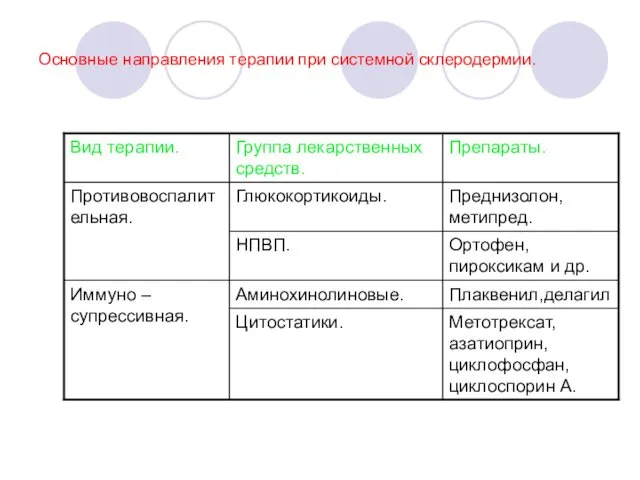

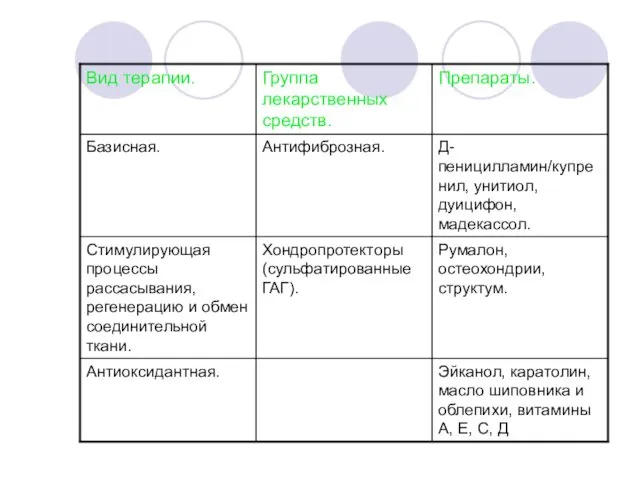

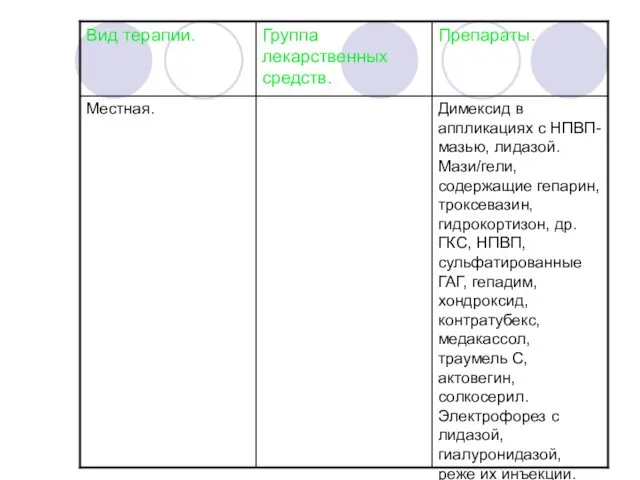

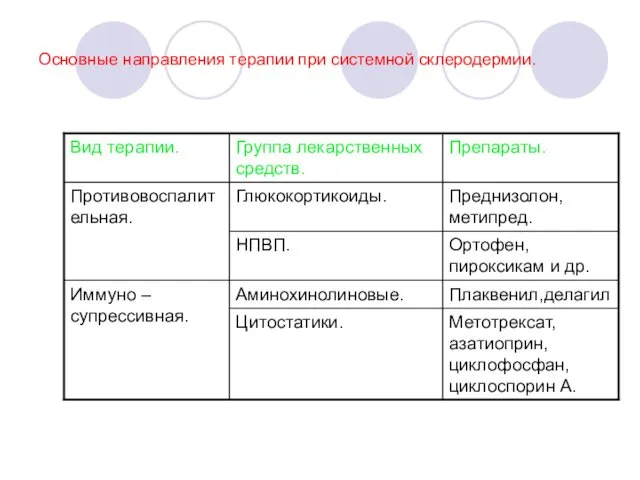

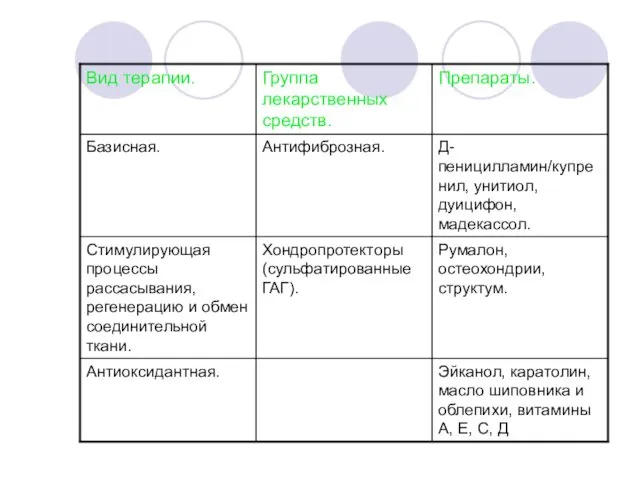

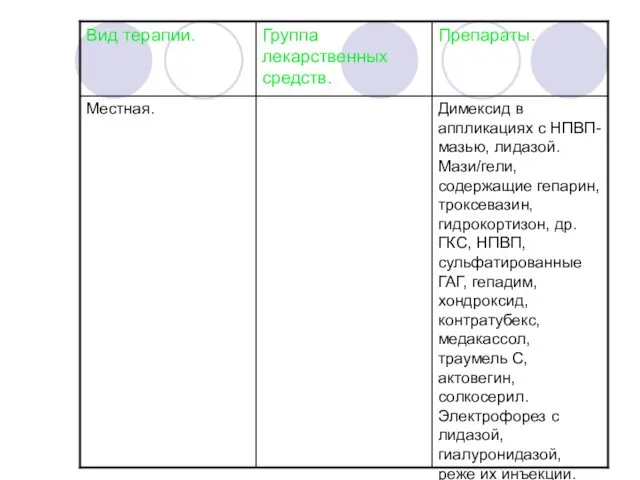

Основные направления терапии при системной склеродермии.

Слайд 26

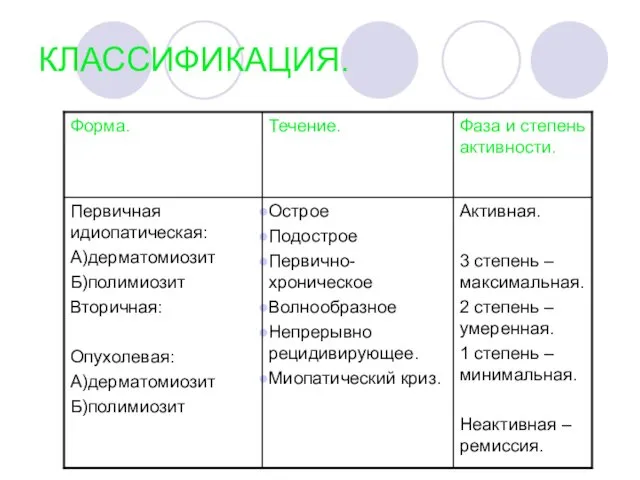

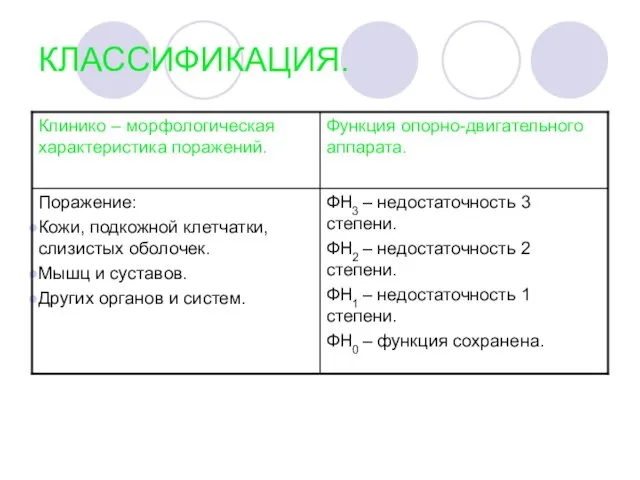

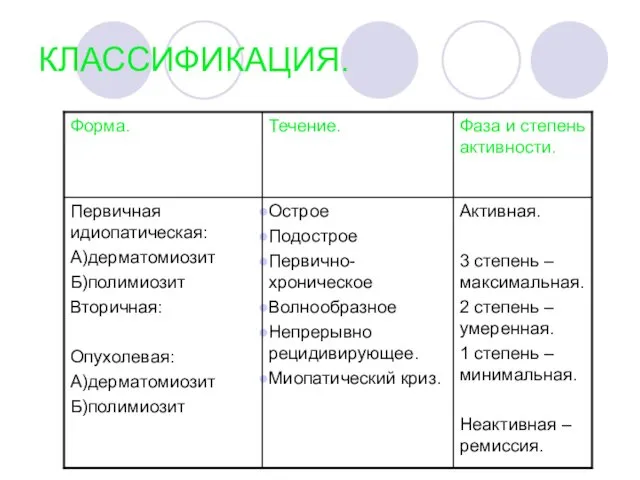

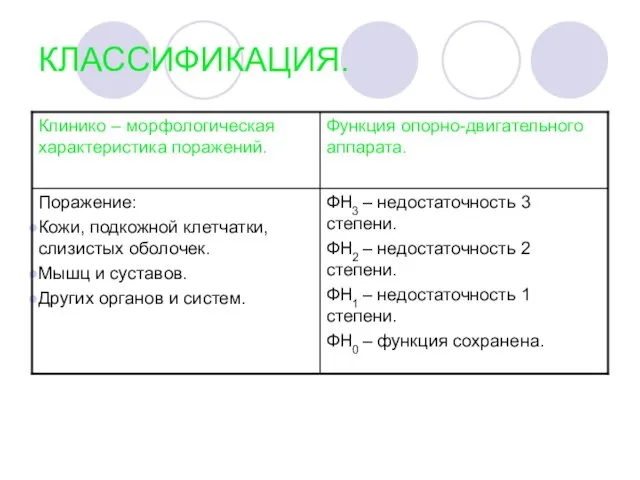

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Дерматомиозит.

- Тяжелое прогрессирующее заболевание мышц, кожных покровов и сосудов микроциркуляторного русла

с менее отчетливым поражением внутренних органов, нередко осложняющиеся кальцинозом и гнойной инфекцией.

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

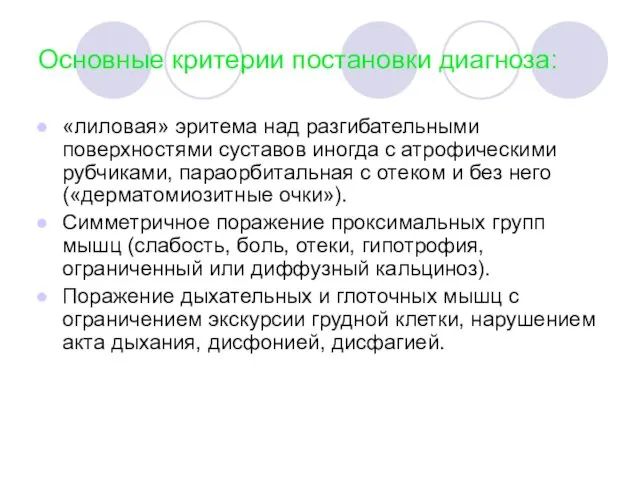

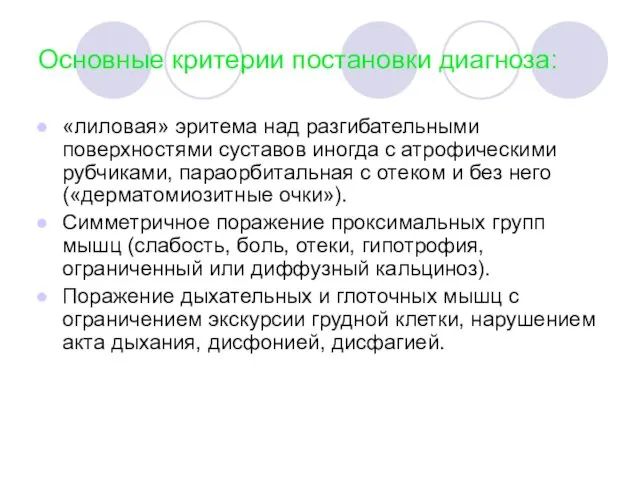

Основные критерии постановки диагноза:

«лиловая» эритема над разгибательными поверхностями суставов иногда с

атрофическими рубчиками, параорбитальная с отеком и без него («дерматомиозитные очки»).

Симметричное поражение проксимальных групп мышц (слабость, боль, отеки, гипотрофия, ограниченный или диффузный кальциноз).

Поражение дыхательных и глоточных мышц с ограничением экскурсии грудной клетки, нарушением акта дыхания, дисфонией, дисфагией.

Слайд 35

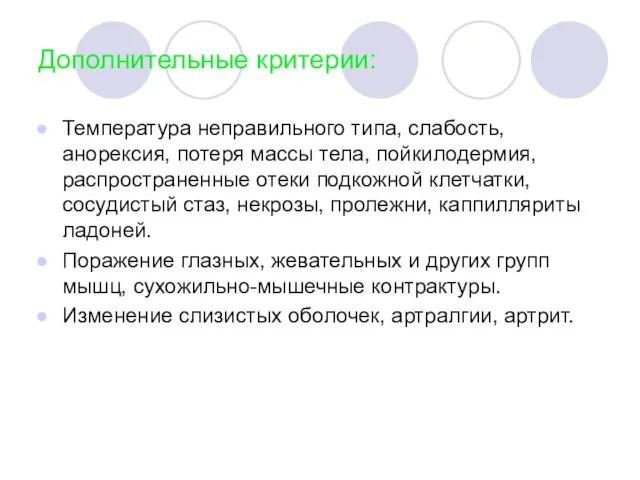

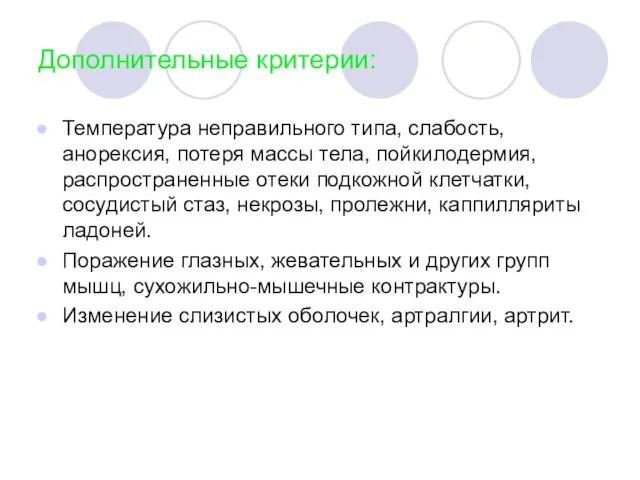

Дополнительные критерии:

Температура неправильного типа, слабость, анорексия, потеря массы тела, пойкилодермия, распространенные

отеки подкожной клетчатки, сосудистый стаз, некрозы, пролежни, каппилляриты ладоней.

Поражение глазных, жевательных и других групп мышц, сухожильно-мышечные контрактуры.

Изменение слизистых оболочек, артралгии, артрит.

Слайд 36

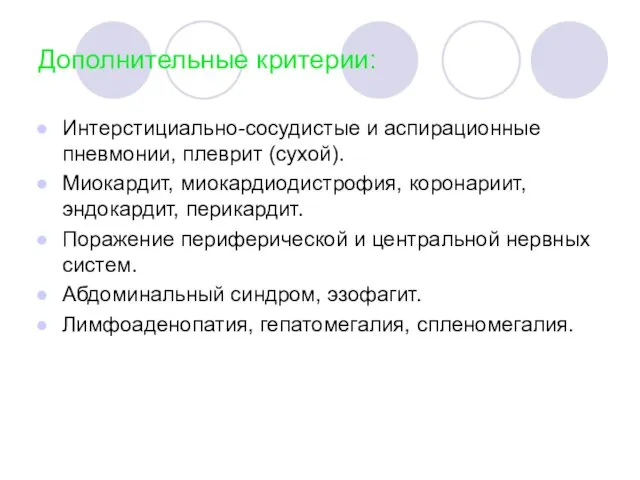

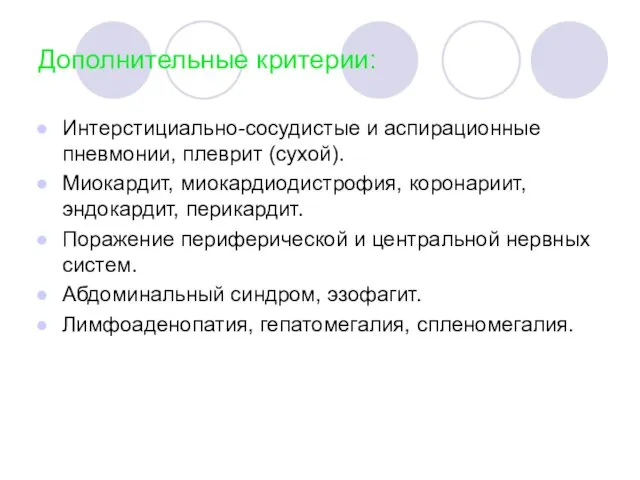

Дополнительные критерии:

Интерстициально-сосудистые и аспирационные пневмонии, плеврит (сухой).

Миокардит, миокардиодистрофия, коронариит, эндокардит, перикардит.

Поражение

периферической и центральной нервных систем.

Абдоминальный синдром, эзофагит.

Лимфоаденопатия, гепатомегалия, спленомегалия.

Слайд 37

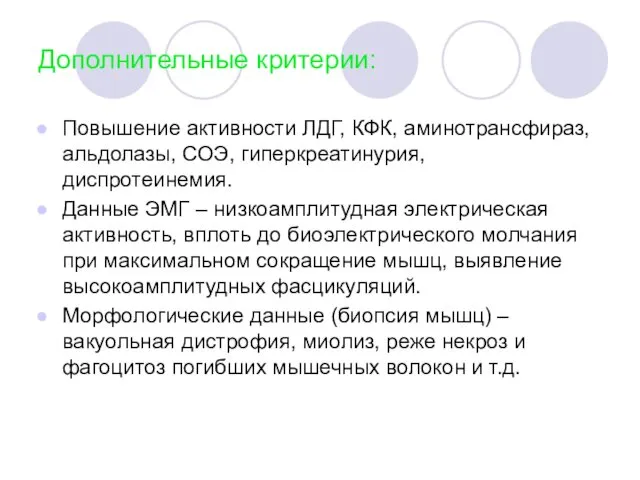

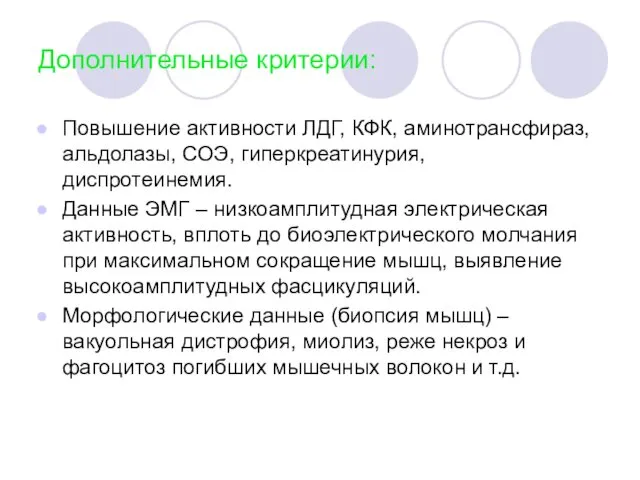

Дополнительные критерии:

Повышение активности ЛДГ, КФК, аминотрансфираз, альдолазы, СОЭ, гиперкреатинурия, диспротеинемия.

Данные ЭМГ

– низкоамплитудная электрическая активность, вплоть до биоэлектрического молчания при максимальном сокращение мышц, выявление высокоамплитудных фасцикуляций.

Морфологические данные (биопсия мышц) – вакуольная дистрофия, миолиз, реже некроз и фагоцитоз погибших мышечных волокон и т.д.

Слайд 38

Слайд 39

State sysstem of Ukraine

State sysstem of Ukraine Объекты Range и Selection

Объекты Range и Selection Профилактика дисграфии

Профилактика дисграфии Классификация звуков речи. Система фонем

Классификация звуков речи. Система фонем Движение воздуха. Ветер

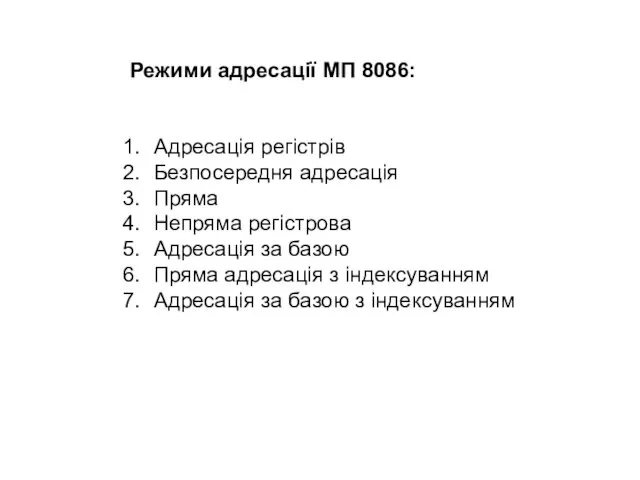

Движение воздуха. Ветер Режими адресації МП 8086

Режими адресації МП 8086 Кодирование информации

Кодирование информации Октябрьская революция. Политическая и социально-экономическая ситуация накануне Октябрьской революции

Октябрьская революция. Политическая и социально-экономическая ситуация накануне Октябрьской революции Clothes. Words

Clothes. Words Выбор расположения дополнительного водосброса в ходе комплексной реконструкции Майнского гидроузла

Выбор расположения дополнительного водосброса в ходе комплексной реконструкции Майнского гидроузла Организация образовательной деятельности. Управление образованием

Организация образовательной деятельности. Управление образованием Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятия и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятия и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния Классный час Радоваться жизни

Классный час Радоваться жизни презентация Взаимосвязь и взаимодействие специалистов и педагогов

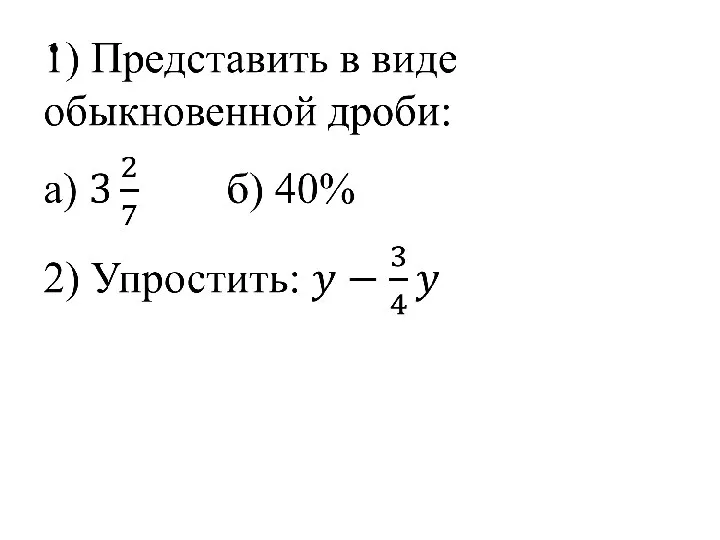

презентация Взаимосвязь и взаимодействие специалистов и педагогов Презентация к уроку по теме Дробные выражения

Презентация к уроку по теме Дробные выражения Xit test. Spotlight 4

Xit test. Spotlight 4 ЧС военного характера. Основные источники ЧС военного характера. Современные средства поражения

ЧС военного характера. Основные источники ЧС военного характера. Современные средства поражения ДЕНЬ ЗЕМЛИ

ДЕНЬ ЗЕМЛИ Презентация В гостях у сказки

Презентация В гостях у сказки 1. 6 клас .Коло. Довжина кола. Число пі

1. 6 клас .Коло. Довжина кола. Число пі 1.DVIZH_Spotlight_4_m6_11a

1.DVIZH_Spotlight_4_m6_11a Расширение представления детей об осени, как времени года

Расширение представления детей об осени, как времени года Сыктывкар - мой родной город!

Сыктывкар - мой родной город! Электронный задачник по генетике. Часть 2

Электронный задачник по генетике. Часть 2 Осложнения повреждений опорно-двигательного аппарата

Осложнения повреждений опорно-двигательного аппарата Организм и среда. Природные сообщества

Организм и среда. Природные сообщества Если друг оказался вдруг (3). Крах банка Берингс

Если друг оказался вдруг (3). Крах банка Берингс Воздушный змей

Воздушный змей