Содержание

- 2. Литология на современном уровне характеризуется генетической направленностью и историчностью подхода к объектам исследования. Главным методическим приемом

- 3. Методы литологических исследований: 1) генетический анализ (ГА), 2) литолого-фациальный анализ условий седиментации (ЛФА), 3) генетический формационный

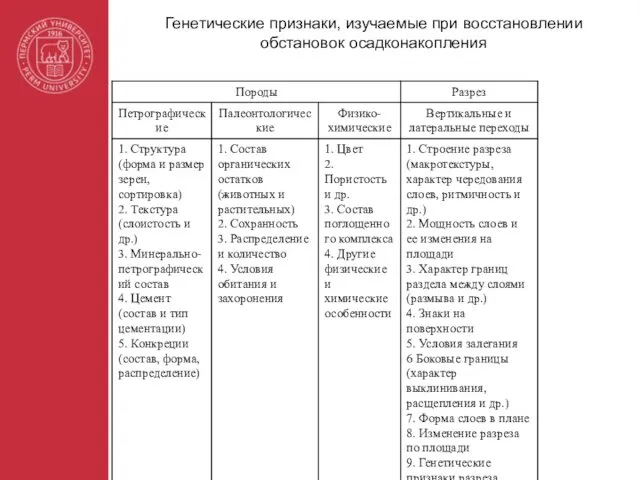

- 4. Генетические признаки, изучаемые при восстановлении обстановок осадконакопления

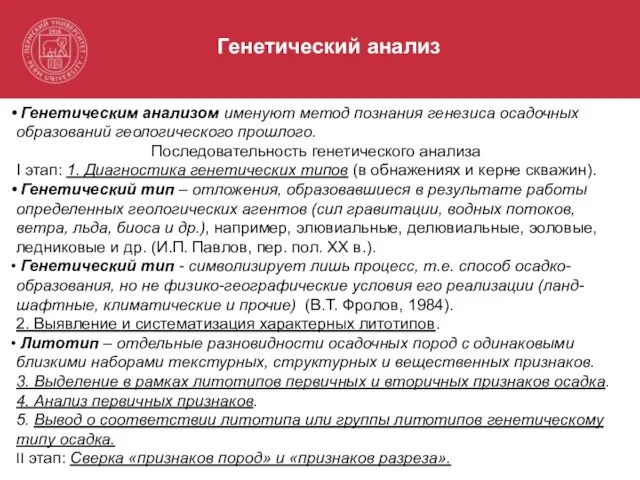

- 5. Генетический анализ Генетическим анализом именуют метод познания генезиса осадочных образований геологического прошлого. Последовательность генетического анализа I

- 6. «Суть фациального анализа заключается в выявлении в пределах стратиграфической единицы генетических комплексов отложений (фаций), в прослеживании

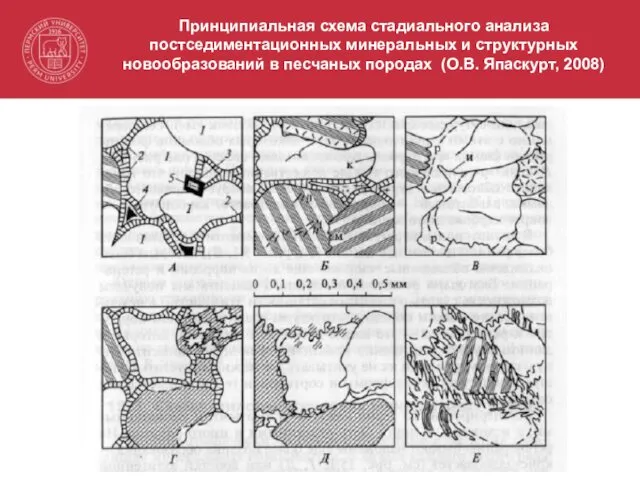

- 7. Принципиальная схема стадиального анализа постседиментационных минеральных и структурных новообразований в песчаных породах (О.В. Япаскурт, 2008)

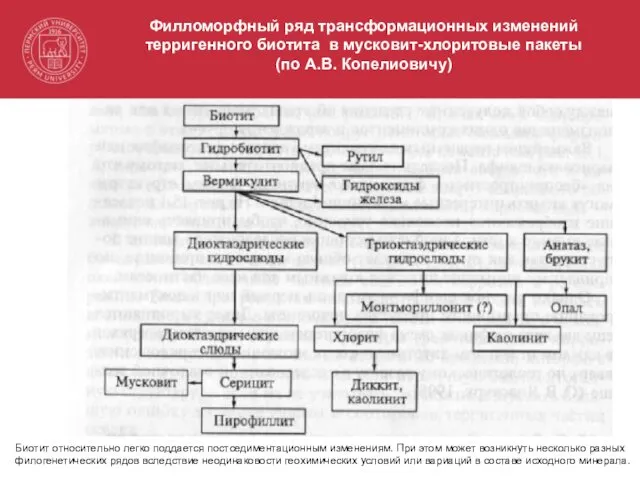

- 8. Филломорфный ряд трансформационных изменений терригенного биотита в мусковит-хлоритовые пакеты (по А.В. Копелиовичу) Биотит относительно легко поддается

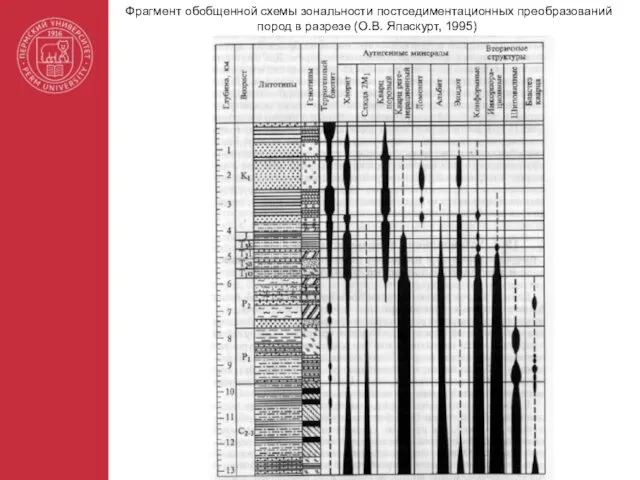

- 9. Фрагмент обобщенной схемы зональности постседиментационных преобразований пород в разрезе (О.В. Япаскурт, 1995)

- 11. Скачать презентацию

Здравствуй дорогой дьюг

Здравствуй дорогой дьюг Дидактические игры с использованием ИКТ для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми дошкольного возраста

Дидактические игры с использованием ИКТ для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми дошкольного возраста Аналого-цифровые преобразователи. Метрология и теория измерений. Лекция 18

Аналого-цифровые преобразователи. Метрология и теория измерений. Лекция 18 Профессия стропальщик

Профессия стропальщик Единый государственный экзамен по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку Таможенные органы как органы дознания

Таможенные органы как органы дознания много функциональная игрушка

много функциональная игрушка ЕГЭ-2019. Русский язык. Задание № 27. Сочинение. Рекомендации

ЕГЭ-2019. Русский язык. Задание № 27. Сочинение. Рекомендации Инструкции VBA

Инструкции VBA До дня вшанування Небесної сотні

До дня вшанування Небесної сотні Милосердие и сострадание

Милосердие и сострадание Омонимы разработка урока по татарскому языку.

Омонимы разработка урока по татарскому языку. С днем рождения

С днем рождения Фитнес

Фитнес The Geography of UK and Its Political Outlook

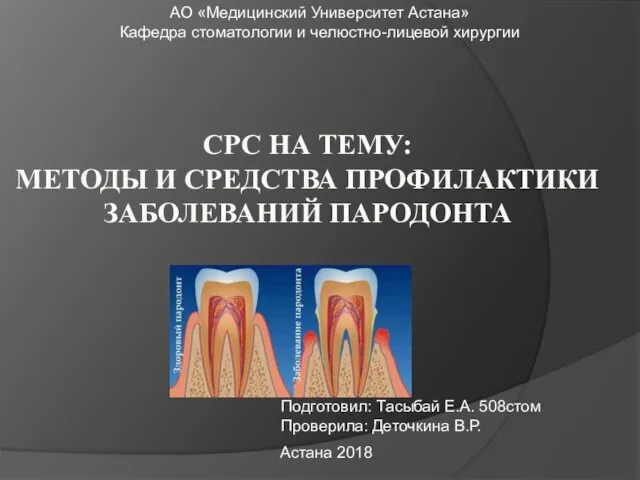

The Geography of UK and Its Political Outlook Методы и средства профилактики заболеваний пародонта

Методы и средства профилактики заболеваний пародонта презентация по нижегородскому краеведению

презентация по нижегородскому краеведению Почему радуга разноцветная?

Почему радуга разноцветная? Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование, оценка технического состояния объектов газораспределения

Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование, оценка технического состояния объектов газораспределения Первые уроки школьной отметки

Первые уроки школьной отметки Презентация Упаковка подарков

Презентация Упаковка подарков Тренажёр Пишу правильно

Тренажёр Пишу правильно Классическая школа управления. Школа научного менеджмента. Административная школа управления

Классическая школа управления. Школа научного менеджмента. Административная школа управления Минералы кобальта

Минералы кобальта Танцы в моей жизни. Разновидности направлений танцев

Танцы в моей жизни. Разновидности направлений танцев Создание декоративного водоема

Создание декоративного водоема Социально- коммуникативное развитие

Социально- коммуникативное развитие Жесты народов мира

Жесты народов мира