Содержание

- 2. Содержание Современные представления о строении и функциях мембран Транспорт веществ через биологические мембраны Возбудимые ткани и

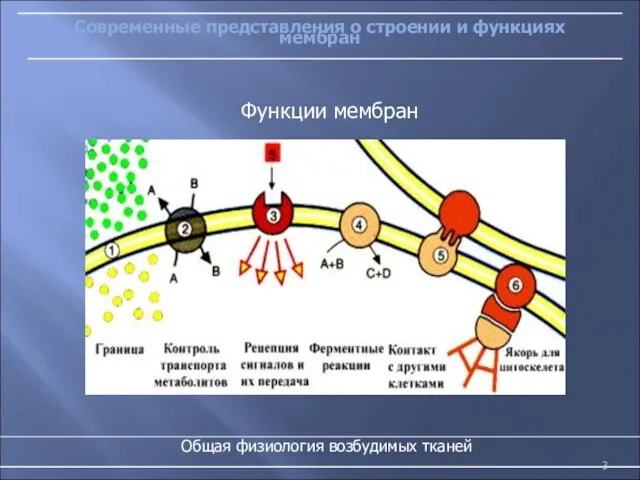

- 3. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Функции мембран

- 4. Функции мембраны отделяет содержимое клетки от окружающей клетку среды, осуществляет ограничение внутриклеточных органелл, осуществляет регуляцию обмена

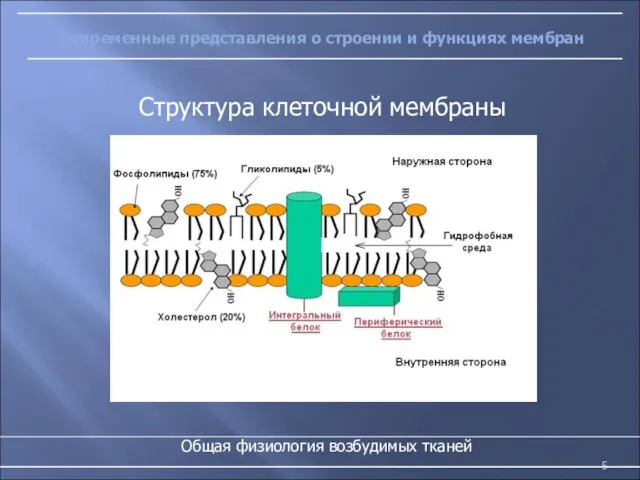

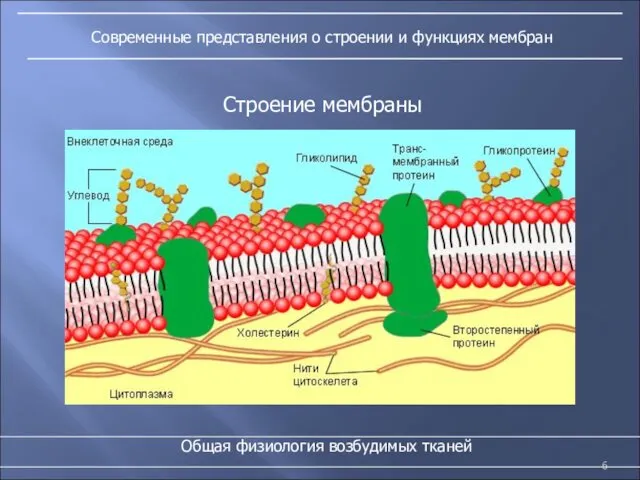

- 5. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Структура клеточной мембраны

- 6. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Строение мембраны

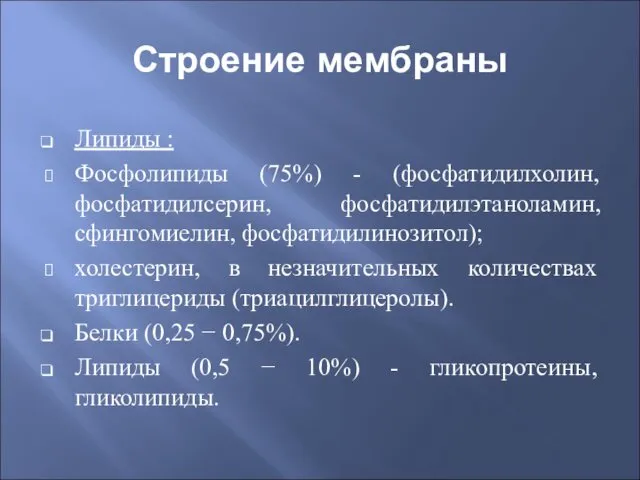

- 7. Строение мембраны Липиды : Фосфолипиды (75%) - (фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин, сфингомиелин, фосфатидилинозитол); холестерин, в незначительных количествах

- 8. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Мембранный транспорт

- 9. Мембранный транспорт Градиент концентрации Электрохимический градиент

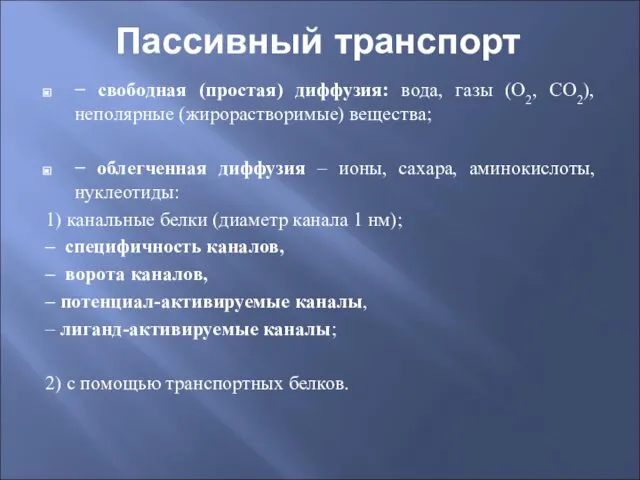

- 10. Пассивный транспорт − свободная (простая) диффузия: вода, газы (О2, СО2), неполярные (жирорастворимые) вещества; − облегченная диффузия

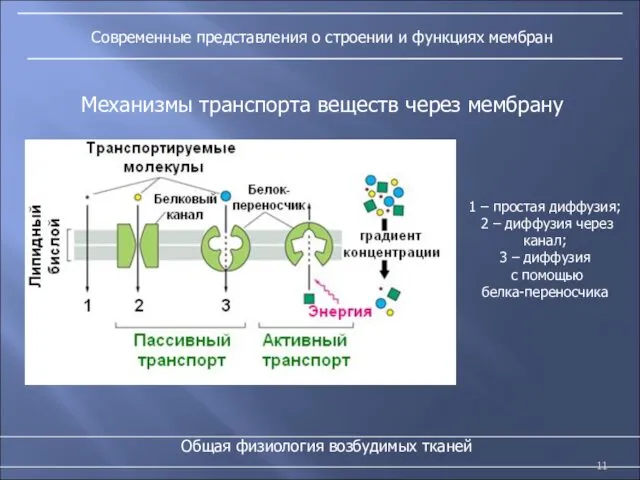

- 11. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Механизмы транспорта веществ через мембрану

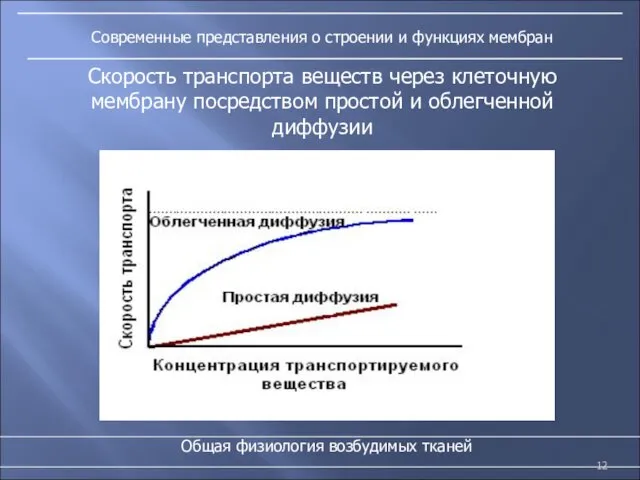

- 12. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Скорость транспорта веществ через клеточную

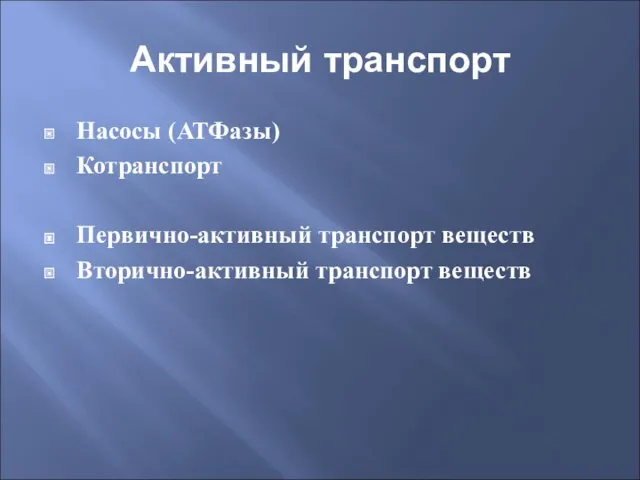

- 13. Активный транспорт Насосы (АТФазы) Котранспорт Первично-активный транспорт веществ Вторично-активный транспорт веществ

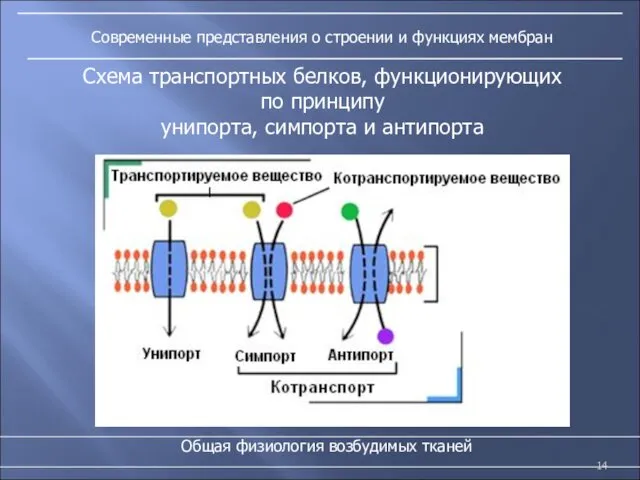

- 14. Современные представления о строении и функциях мембран Общая физиология возбудимых тканей Схема транспортных белков, функционирующих по

- 15. Транспорт веществ через биологические мембраны Общая физиология возбудимых тканей Проницаемость мембран для различных веществ и процессы

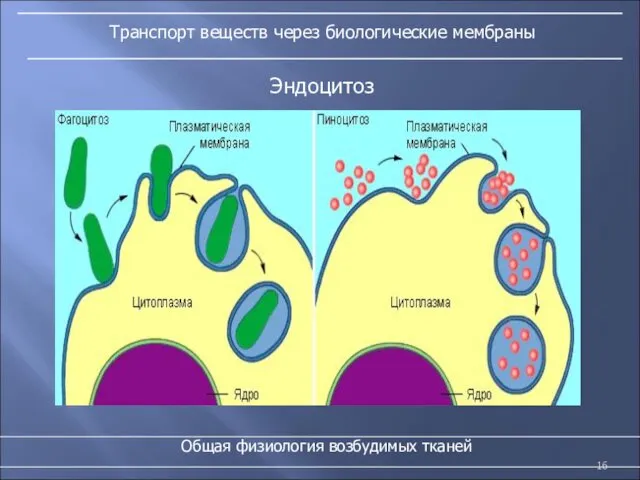

- 16. Транспорт веществ через биологические мембраны Общая физиология возбудимых тканей Эндоцитоз

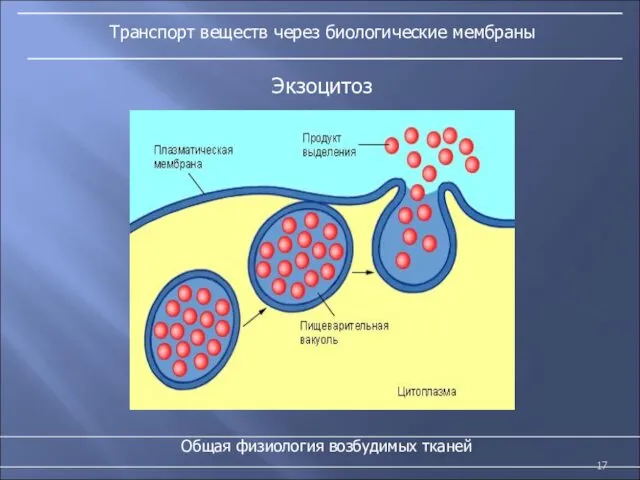

- 17. Транспорт веществ через биологические мембраны Общая физиология возбудимых тканей Экзоцитоз

- 18. Возбудимые ткани Впервые к выводу о существовании «животного электричества» пришел Л. Гальвани (XVIII в.) в результате

- 19. Возбудимые ткани Раздражение Возбуждение Общие свойствавозбудимых тканей : 1) раздражимость; 2) возбудимость; 3) проводимость ( по

- 20. Возбудимые ткани Понятия «возбуждение», «возбудимые ткани» были введены в физиологию Э. Дюбуа-Рэймоном (XIX в.). В качестве

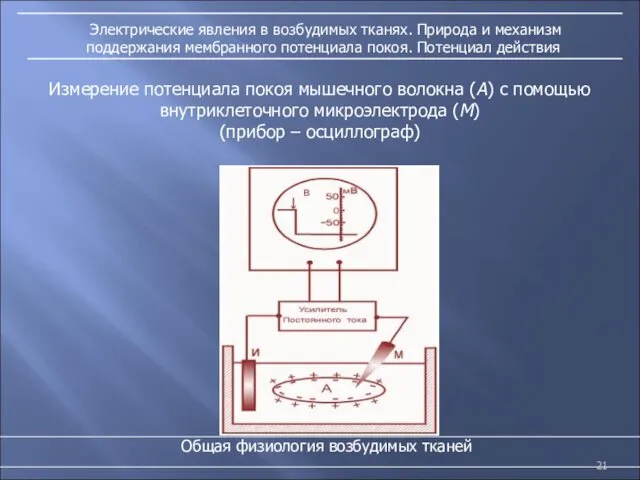

- 21. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

- 22. Возбудимые ткани Потенциал покоя Потенциал действия

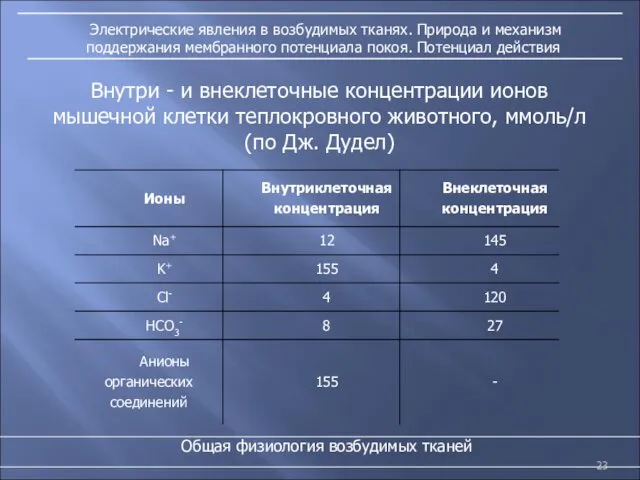

- 23. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

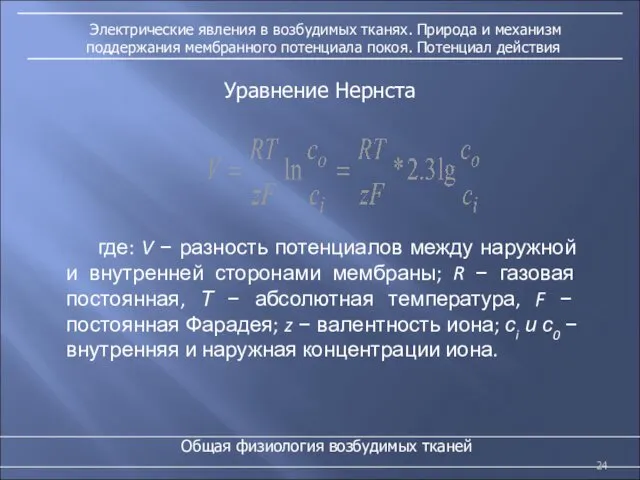

- 24. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

- 25. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

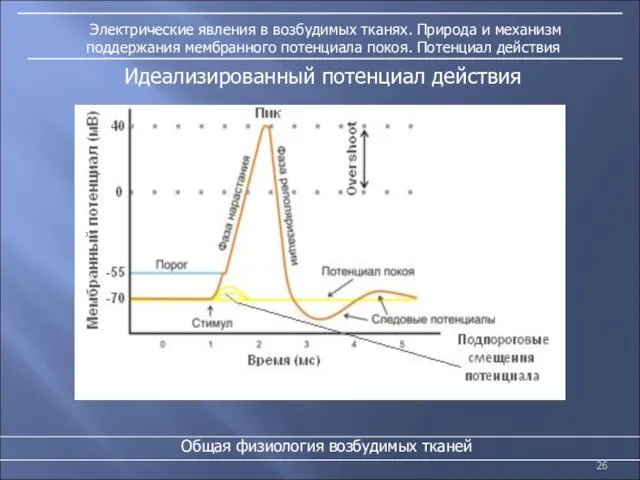

- 26. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

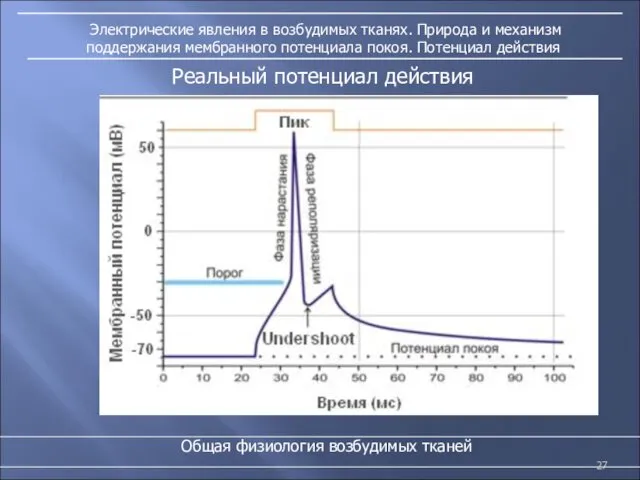

- 27. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

- 28. Потенциал действия Длительность потенциала действия в нервных волокнах составляет 1 мс, в скелетной мышце – 10

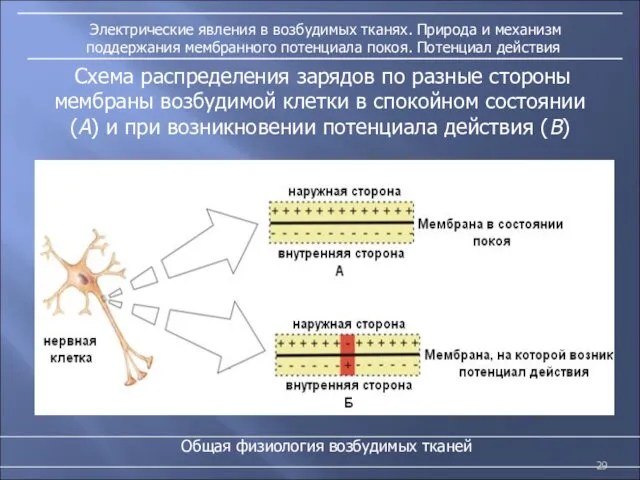

- 29. Электрические явления в возбудимых тканях. Природа и механизм поддержания мембранного потенциала покоя. Потенциал действия Общая физиология

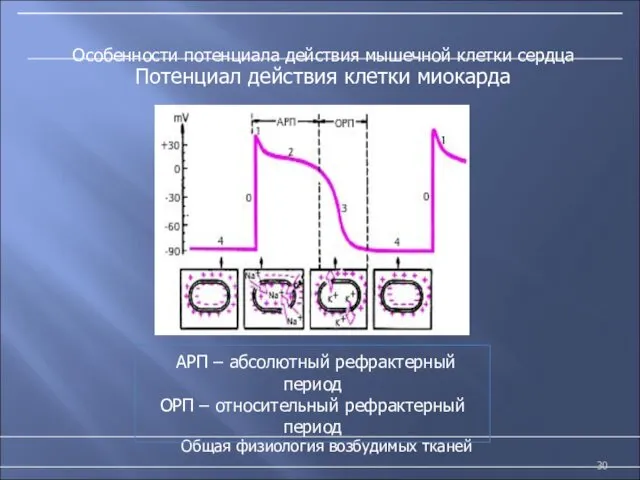

- 30. Особенности потенциала действия мышечной клетки сердца Общая физиология возбудимых тканей Потенциал действия клетки миокарда АРП –

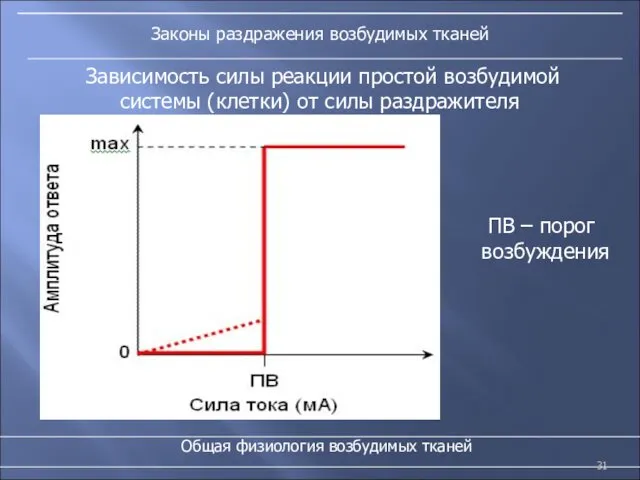

- 31. Общая физиология возбудимых тканей Зависимость силы реакции простой возбудимой системы (клетки) от силы раздражителя Законы раздражения

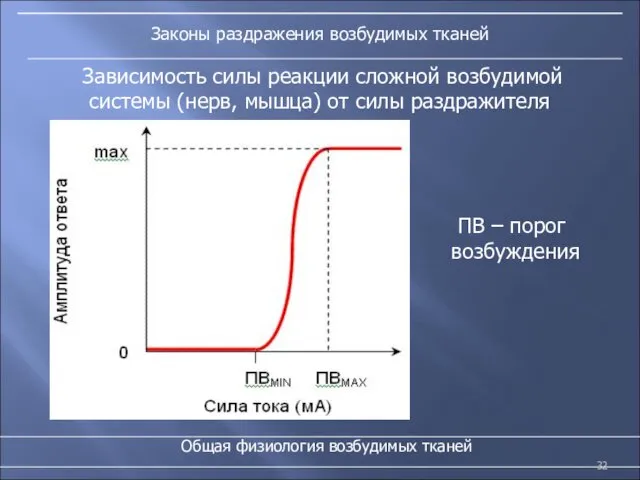

- 32. Общая физиология возбудимых тканей Зависимость силы реакции сложной возбудимой системы (нерв, мышца) от силы раздражителя Законы

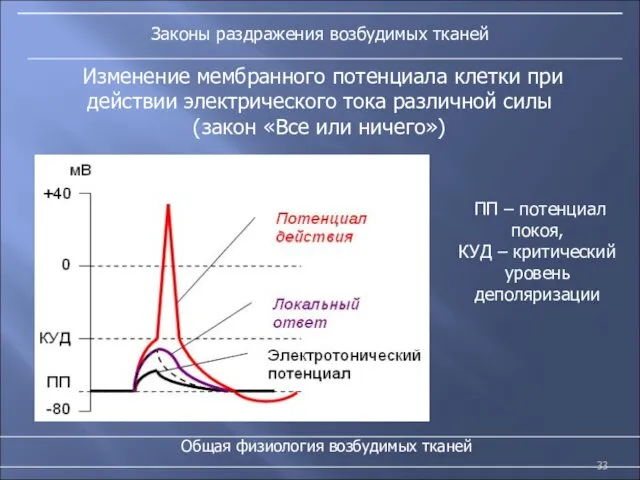

- 33. Общая физиология возбудимых тканей Изменение мембранного потенциала клетки при действии электрического тока различной силы (закон «Все

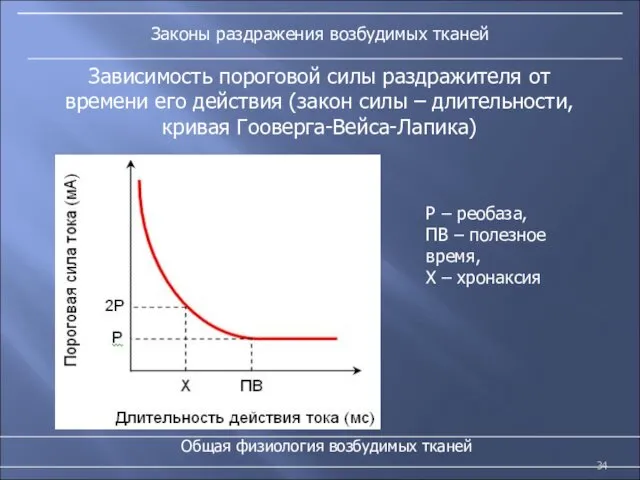

- 34. Общая физиология возбудимых тканей Зависимость пороговой силы раздражителя от времени его действия (закон силы – длительности,

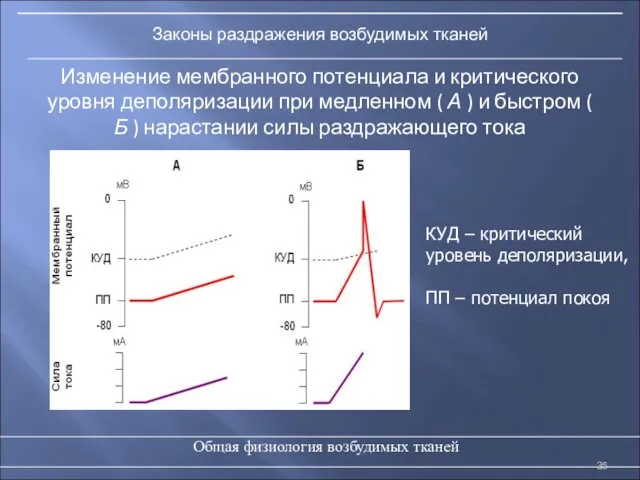

- 35. Общая физиология возбудимых тканей Изменение мембранного потенциала и критического уровня деполяризации при медленном ( А )

- 36. Закон полярного действия постоянного тока (Пфлюгер, 1859)

- 37. Общая физиология возбудимых тканей Распространение возбуждения по миелиновому и безмиелиновому нервному волокну Распространение возбуждения в нервном

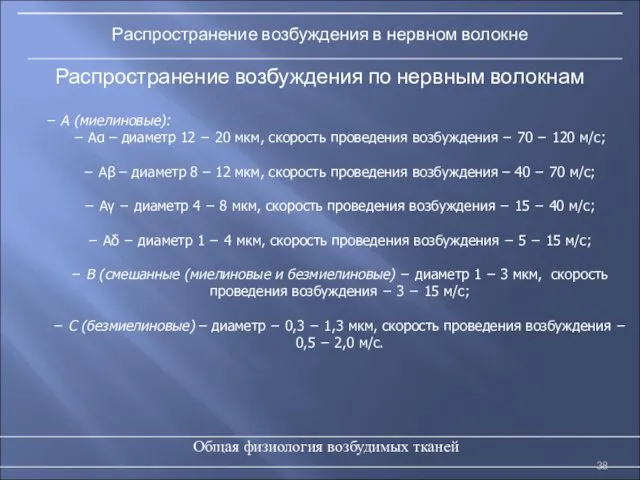

- 38. Общая физиология возбудимых тканей Распространение возбуждения по нервным волокнам Распространение возбуждения в нервном волокне − А

- 39. Общая физиология возбудимых тканей Распространение возбуждения по нервным волокнам Распространение возбуждения в нервном волокне Волокна типа

- 40. Синапс Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: классификация и строение − специализированное место контакта между двумя возбудимыми

- 41. Классификация синапсов Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: классификация и строение I. По месту контакта: нейро-нейрональные (аксо-аксональные,

- 42. 1) пресинаптическую мембрану, образованную утолщением мембраны окончания аксона, 2) синаптическую щель величиной около 50 нм, 3)

- 43. Схема строения химического синапса Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: классификация и строение

- 44. Строение электрического синапса Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: классификация и строение Электрический способ передачи сигналов в

- 45. Особенности (законы) проведения возбуждения через химические синапсы: Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: проведение возбуждения 1) одностороннее

- 46. Особенности проведения возбуждения через химические синапсы: Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: проведение возбуждения 5) усвоение ритма

- 47. Особенности проведения возбуждения через химические синапсы: Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: проведение возбуждения 7) изменение эффективности

- 48. Особенности проведения возбуждения через химические синапсы: Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: проведение возбуждения 8) последействие –

- 49. Особенности (законы) проведения возбуждения через электрические синапсы: Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: проведение возбуждения двусторонне проведение

- 50. Возбуждающие и тормозящие синапсы Общая физиология возбудимых тканей Синапсы: проведение возбуждения ВПСП и ТПСП, АХ, НА,

- 52. Скачать презентацию

Полимеры в нашей жизни

Полимеры в нашей жизни Методы биометрической диагностики зубочелюстных аномалий у детей

Методы биометрической диагностики зубочелюстных аномалий у детей Презентация. Игровые технологии на занятиях в ДОУ.

Презентация. Игровые технологии на занятиях в ДОУ. Психологическая помощь детям и подросткам с отклонениями в развитии. Виды психологической помощи

Психологическая помощь детям и подросткам с отклонениями в развитии. Виды психологической помощи Шаблоны пазлов

Шаблоны пазлов Презентация 8 марта для старшего дошкольного возраста

Презентация 8 марта для старшего дошкольного возраста Проект. Адаптационный клуб В детский сад с улыбкой

Проект. Адаптационный клуб В детский сад с улыбкой Результаты ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. МБОУ СОШ №39 г.Чебоксары ЧР

Результаты ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. МБОУ СОШ №39 г.Чебоксары ЧР С 8 Марта

С 8 Марта Культура СССР в годы Великой Отечественной войны

Культура СССР в годы Великой Отечественной войны Машиностроение

Машиностроение Я хочу знать русский язык

Я хочу знать русский язык Юридическая ответственность и ее задачи. Лекция №7

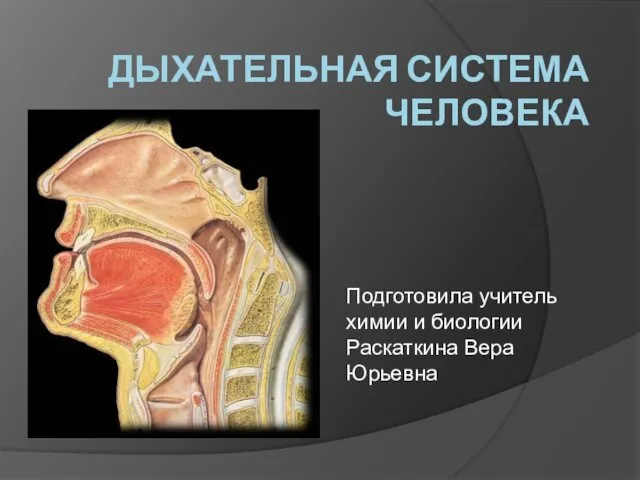

Юридическая ответственность и ее задачи. Лекция №7 Дыхательная система человека. Эволюция органов дыхания

Дыхательная система человека. Эволюция органов дыхания Summer holidays and activities flashcards

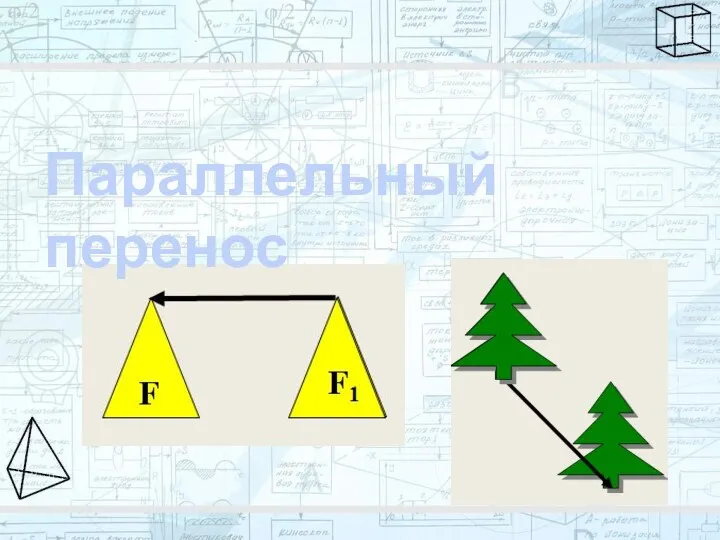

Summer holidays and activities flashcards Параллельный перенос

Параллельный перенос Оценка качества зданий. Показатели качества зданий. Обследование зданий

Оценка качества зданий. Показатели качества зданий. Обследование зданий Clothes (4)

Clothes (4) Это мы

Это мы Простое оштукатуривание стен строительного склада цементным раствором и ремонт облицовки пола керамической метлахской плиткой

Простое оштукатуривание стен строительного склада цементным раствором и ремонт облицовки пола керамической метлахской плиткой Инновационные технологии развития музыкальной культуры старших дошкольников в воспитательном пространстве праздника

Инновационные технологии развития музыкальной культуры старших дошкольников в воспитательном пространстве праздника Интерактивное ТВ

Интерактивное ТВ Шаблон 9 мая. Зима

Шаблон 9 мая. Зима Выступление

Выступление Superheroes. Comparisons

Superheroes. Comparisons США. Интегрированный урок английский язык и география

США. Интегрированный урок английский язык и география Принципы управления А. Файоля и Э. Деминга

Принципы управления А. Файоля и Э. Деминга Тоталитаризм. Отрицательные черты

Тоталитаризм. Отрицательные черты