Содержание

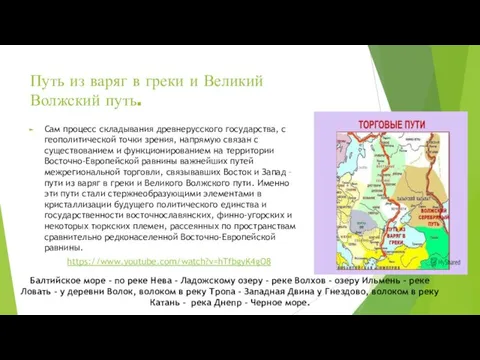

- 2. Путь из варяг в греки и Великий Волжский путь. Сам процесс складывания древнерусского государства, с геополитической

- 3. Договора о торговле Итак, договорами 907, 911, 941, 945, 971 греки стремились обезопасить себя от нападений

- 4. Изначально слово «мыт» (мыто) означало место, где останавливались возы и суда, впоследствии оно получило значение пошлины,

- 5. В договоре 945 русские в Царьграде должны были проходить регистрацию, проживали (не более 6 месяцев) на

- 6. Социально-политическое отношение В социально-политическом отношении втягивание данных народов в международную торговлю, осуществлявшуюся по указанным путям, способствовало

- 7. Система данничества Внешняя торговля была тесно связано со сложившейся в древнерусском государстве системой данничества. Дань взималась

- 8. Внутренняя торговля Наряду с внешней торговлей активно развивалась торговля внутренняя. Население крупных городов преимущественно состояло из

- 9. Первые таможенные пошлины Исторические источники свидетельствуют о том, что, уже начиная с X века сбыт товаров

- 10. Русская Правда регламентировала сбор таможенных пошлин. Согласно ей мыто полагалось уплачивать с каждой сделки купли- продажи,

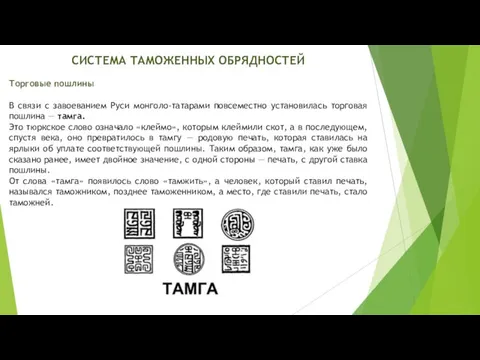

- 11. СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОБРЯДНОСТЕЙ Торговые пошлины В связи с завоеванием Руси монголо-татарами повсеместно установилась торговая пошлина —

- 12. ТАМГА была основной торговой пошлиной. Ее разновидностями являлись: ЯВКА — пошлина за предъявленный в таможне товар,

- 13. Денга (деньга) – русская серебряная монета, вошедшая в обращение в конце XIII в. Разные удельные княжества

- 14. ПОРЯДНОЕ — фискальная пошлина с продажи и покупки некоторых товаров, например меди, икры, рыбы, соли; взималась,

- 15. ПРОЕЗЖИЕ ПОШЛИНЫ В Древнерусском государстве мыт был торговой и проезжей пошлиной. С появлением тамги он стал

- 16. СУЩЕСТВОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЕЗЖЕЙ ПОШЛИНЫ: ПОСАЖЕННОЕ — взималось с воза или судна, груженного товаром. Размер пошлины

- 17. ЗАДНИЕ КАЛАЧИ — разновидность годовщины; взимались при возвращении купца со своими людьми после продажи товара. МОСТОВЩИНА

- 18. ШТРАФЫ Разновидности штрафных пошлин: а) уклонение от уплаты мыта (промытиться — уклониться от уплаты мыта: «Который

- 19. ЗАПОВЕДЬ а) пеня за неуплату пошлины при продаже (покупке) лошади. «А кто продаст лошадь или кто

- 20. ПРОТАМОЖЬЕ — пеня за тайный провоз товара без уплаты пошлины, за неявку его таможне. «А кто

- 21. Развитие мытных застав, а в последующем таможен было тесно связано с расширением территории Российского государства. Если

- 22. Кандалакшская таможня Одной из мытных застав, начавших свою деятельность в раннем Средневековье, является Кандалакшская. Упоминание о

- 23. Новгородская мытная застава Начало осуществления пошлинных формальностей в Новгороде, по свидетельству исторических источников, относится к первой

- 24. Брянские мытные заставы Брянск был построен в урочище Чашин Курган при впадении Болвы в Десну. Город

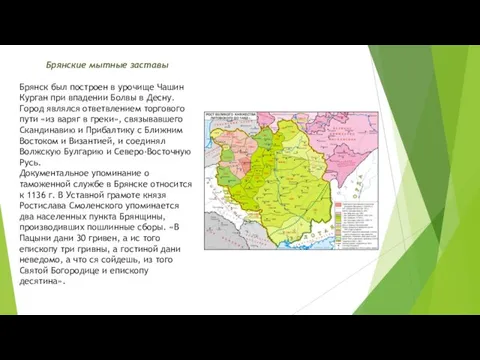

- 25. Выборгская мытная изба Возникновение города Выборга относится к XI столетию. До 1293 г. город входил в

- 26. Псковская мытная изба Авторы «Ученых записок» Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии считают, что Псковская мытница была

- 27. Тверская таможенная застава Первое летописное упоминание о Тверской таможне относится к началу XIV в., но наибольшего

- 28. Тверская таможенная застава Первое летописное упоминание о Тверской таможне относится к началу XIV в., но наибольшего

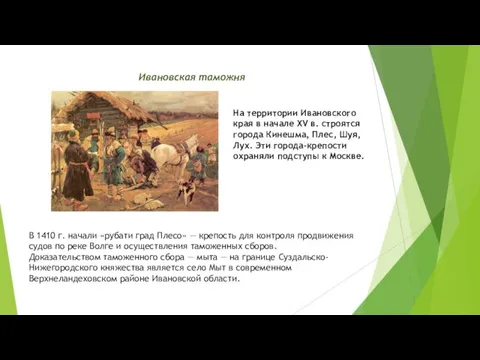

- 29. Ивановская таможня На территории Ивановского края в начале XV в. строятся города Кинешма, Плес, Шуя, Лух.

- 30. Мурманская таможня По утверждениям авторов письменных источников, таможенное дело в Мурманске заявило о себе в 1582

- 31. Тюменская таможня В 1600 —1603 гг. была открыта Тюменская таможня. Она осуществляла финансовый контроль со стороны

- 32. Костомукшская таможня Предположительно торговля на территории Карелии начала развиваться в начале XIV в. Однако упоминание о

- 33. Великолужская таможня Первое упоминание о таможенной избе в Великих Луках относится к 1657 г. К этому

- 34. Вологодская таможня Первые сведения о Вологодской таможне появились в 1630-е гг. Из таможенных книг известно, что

- 35. Печорская таможня Печорская таможня была открыта на торговом пути из России в Ливонию вблизи от крепостных

- 36. Архангельская таможня Упоминание о таможенных сборах в Архангельске относится к концу XVI в. К 20-м годам

- 37. Контрольные вопросы 1. Какое место занимали таможенно-правовые вопросы в междукняжеских договорах и духовных грамотах великих князей?

- 39. Скачать презентацию

Сценарий выступления агитбригады ДЮП

Сценарий выступления агитбригады ДЮП Методы обучения в субботней религиозной школе для взрослых

Методы обучения в субботней религиозной школе для взрослых Принципы проектирования объектного стройгенплана

Принципы проектирования объектного стройгенплана Прихватка деталей

Прихватка деталей Казахские узоры и орнаменты

Казахские узоры и орнаменты Сочинение об авторской речи

Сочинение об авторской речи Методическая разработка

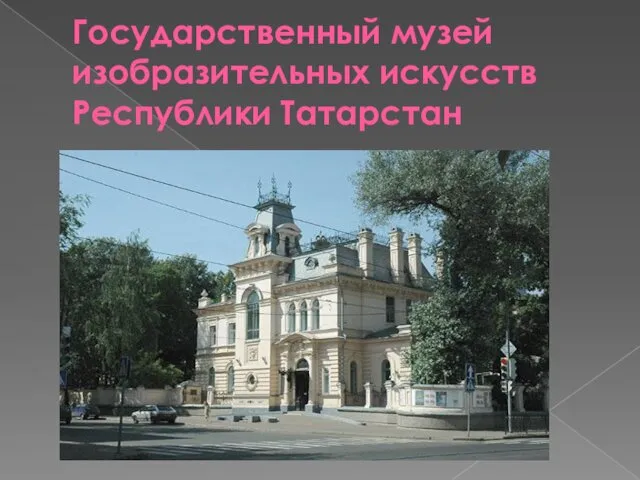

Методическая разработка Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан Требования, предъявляемые к строительным конструкциям

Требования, предъявляемые к строительным конструкциям ФК Русичи-2008 г. Орёл

ФК Русичи-2008 г. Орёл Презентация к родительскому собранию. Тема: Мужчины нашего дома

Презентация к родительскому собранию. Тема: Мужчины нашего дома Промежуточные рельсовые скрепления. Основные типы

Промежуточные рельсовые скрепления. Основные типы Программа для проведения шифрования и дешифрования текста при помощи ключа

Программа для проведения шифрования и дешифрования текста при помощи ключа Великой Победе посвящается....

Великой Победе посвящается.... Синтаксис готского языка

Синтаксис готского языка Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности бухгалтера

Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности бухгалтера Мирас түгәрәге

Мирас түгәрәге Экономическая политика Петра I

Экономическая политика Петра I Проект по технологии Платье на выпускной из бумаги

Проект по технологии Платье на выпускной из бумаги Дискретные сигналы. (Лекция 1.3)

Дискретные сигналы. (Лекция 1.3) Презентация проекта Волшебная пуговица.

Презентация проекта Волшебная пуговица. Атомные электростанции

Атомные электростанции Использование информационных технологий на уроках - средство активизации познавательной деятельности- презентация

Использование информационных технологий на уроках - средство активизации познавательной деятельности- презентация Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг Тепловодоснабжение. Водоснабжение. Водоотведение. Теплоснабжение

Тепловодоснабжение. Водоснабжение. Водоотведение. Теплоснабжение povtorenie_po_istorii_srednih_vekov

povtorenie_po_istorii_srednih_vekov структура по презентации Демография

структура по презентации Демография Рекомендации по подготовке к ГИА

Рекомендации по подготовке к ГИА