Содержание

- 2. Химически связанная вода Химически связанная вода входит в состав кристаллической решетки минералов; удаление такой воды приводит

- 3. Химически связанная вода Воду, образующуюся при нагреве из входящих в кристаллическую решетку гидроксильных ионов (ОН- и

- 4. Физически связанная вода тесно соединена молекулярными силами притяжения с твердыми частицами породы, обволакивая их в виде

- 5. Смачиваемость Количество физически связанной воды зависит от смачиваемости пород. Смачиваемость — способность горной породы покрываться пленкой

- 6. Адсорбционная способность пород возрастает при наличии в них растворимых солей, глинистых минералов, а также с увеличением

- 7. Количество физически связанной воды в породах оценивается показателями: максимальной гигроскопичности максимальной молекулярной влагоемкости

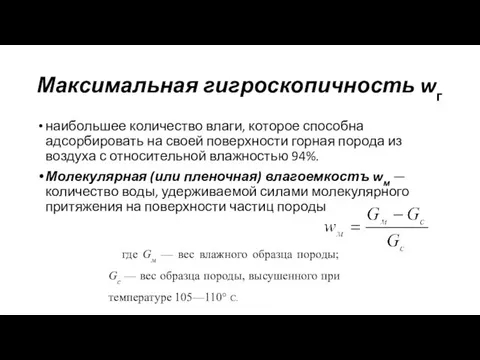

- 8. Максимальная гигроскопичность wг наибольшее количество влаги, которое способна адсорбировать на своей поверхности горная порода из воздуха

- 9. Свободная вода Находится в виде капиллярной воды, удерживаемой в мелких порах силами капиллярного поднятия, и в

- 10. В зависимости от минерального и гранулометрического состава пород и формы частиц соотношение количества видов воды в

- 11. Капиллярная вода, находящаяся в породе в оторванном от зеркала грунтовых вод состоянии (подвешенная вода), способствует увеличению

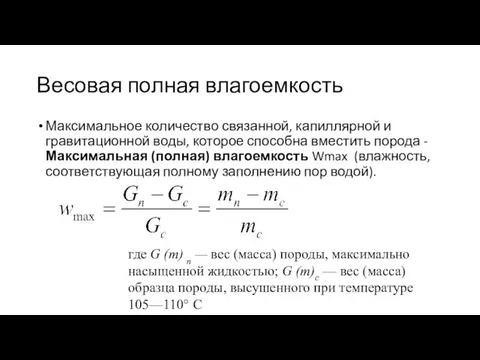

- 12. Весовая полная влагоемкость Максимальное количество связанной, капиллярной и гравитационной воды, которое способна вместить порода - Максимальная

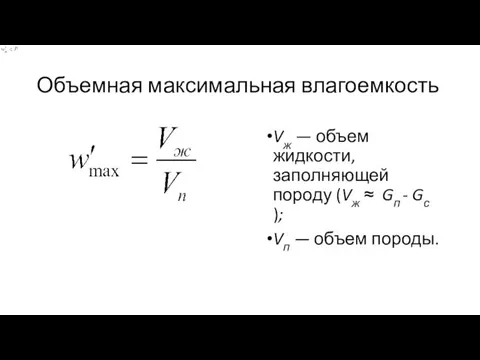

- 13. Объемная максимальная влагоемкость Vж — объем жидкости, заполняющей породу (Vж ≈ Gп - Gс ); Vп

- 14. Величина объемной полной влагоемкости примерно равна пористости породы. Если поры в породах не имеют свободного сообщения

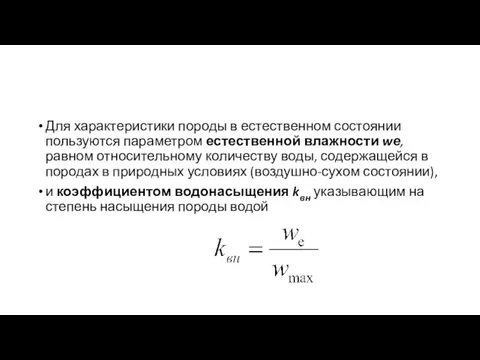

- 16. Для характеристики породы в естественном состоянии пользуются параметром естественной влажности wе, равном относительному количеству воды, содержащейся

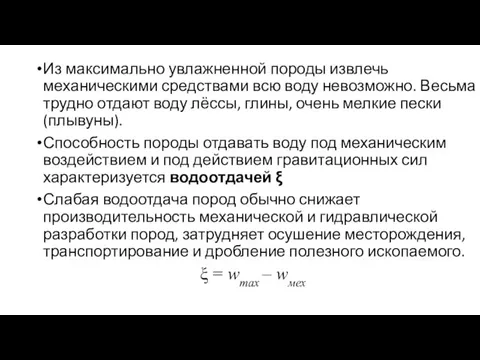

- 17. Из максимально увлажненной породы извлечь механическими средствами всю воду невозможно. Весьма трудно отдают воду лёссы, глины,

- 18. Разность W’’ = Wmax- We оценивается как водопоглощение (степень водонасыщения, влагонасыщенность) горной породы Коэффициент влажности Квл

- 19. Строение и размеры зерен (кристаллов) и пор Строение минерального и порового объемов образца оценивается одними и

- 20. Строение и размеры зерен (кристаллов) и пор Для более глубокого исследования строения пород пользуются микроскопическим методом.

- 21. Размер минеральных зерен и пор оценивается по средней их величине dср форма минеральных зерен и пор—

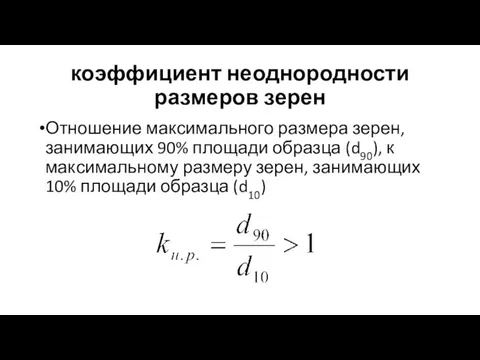

- 22. коэффициент неоднородности размеров зерен Отношение максимального размера зерен, занимающих 90% площади образца (d90), к максимальному размеру

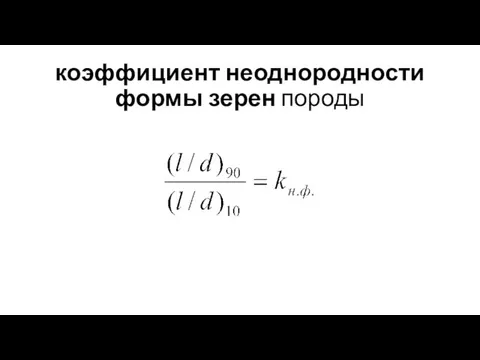

- 23. коэффициент неоднородности формы зерен породы

- 24. Характеристикой строения, указывающей на степень анизотропности горной породы, является преимущественная ориентация минеральных зерен относительно друг друга

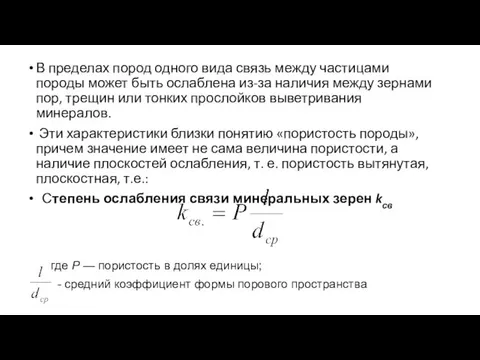

- 25. В пределах пород одного вида связь между частицами породы может быть ослаблена из-за наличия между зернами

- 27. Скачать презентацию

Металлы в организме человека

Металлы в организме человека Дидактическая игра Большой - маленький

Дидактическая игра Большой - маленький Параллельные плоскости. Задачи

Параллельные плоскости. Задачи Презентация Осадки

Презентация Осадки Освоение и изучении территории России

Освоение и изучении территории России Диффузия. Диффузия в газах

Диффузия. Диффузия в газах Юбилей Анжелы

Юбилей Анжелы Презентация Транспорт

Презентация Транспорт Презентация Прогулка по осеннему лесу

Презентация Прогулка по осеннему лесу Инженерные профессии

Инженерные профессии Характеристика дошкольного образования в Испании

Характеристика дошкольного образования в Испании Портфолио учителя начальных классов

Портфолио учителя начальных классов Санбюллетень о витаминах

Санбюллетень о витаминах Интернет урок антинаркотической направленности

Интернет урок антинаркотической направленности Земельные правоотношения. Право собственности на землю

Земельные правоотношения. Право собственности на землю Южная Европа. Италия

Южная Европа. Италия Художники пореформенной России. 11 класс

Художники пореформенной России. 11 класс Викторина Природа нашего края

Викторина Природа нашего края Константин Григорьевич Паустовский (1892-1968)

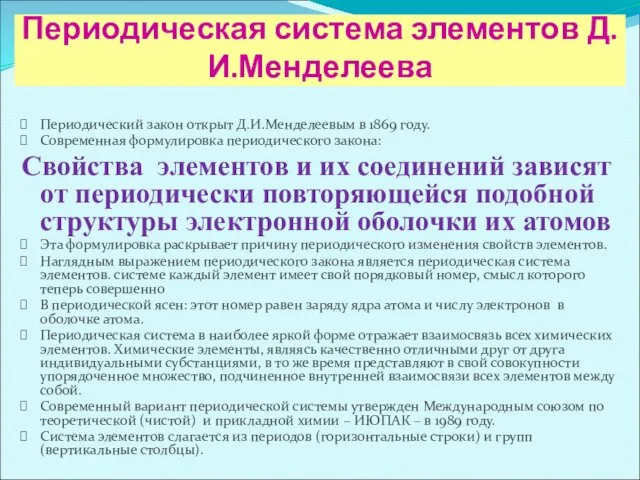

Константин Григорьевич Паустовский (1892-1968) Периодическая система элементов Д.И. Менделеева

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева ГУЗ Павловская РБ имени заслуженного врача России А.И.Марьина. Годовой отчет

ГУЗ Павловская РБ имени заслуженного врача России А.И.Марьина. Годовой отчет Общие понятия о навигации ВС. Основные навигационные параметры и методы их определения

Общие понятия о навигации ВС. Основные навигационные параметры и методы их определения Образ помещика. Плюшкин. Мертвые души

Образ помещика. Плюшкин. Мертвые души Население и экономика США

Население и экономика США План-конспект интегрированного урока

План-конспект интегрированного урока Су-Джок терапия в коррекционной работе с дошкольниками

Су-Джок терапия в коррекционной работе с дошкольниками презентация К нам весна шагает быстрыми шагами... Диск

презентация К нам весна шагает быстрыми шагами... Диск les 23 32FOOD

les 23 32FOOD