Содержание

- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ: 1. Местное самоуправление как вид социального управления: понятие, особенности, характеристика основных теорий, объясняющих его

- 3. 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Муниципальное право тесно связано с местным самоуправлением, которое выступает

- 4. УПРАВЛЕНИЕ - это функция организованных систем самой различ-ной природы (технических, биологических, социаль-ных), обеспечивающая сохранение их структуры,

- 5. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: а) управление есть общественно необходимая функция, которая носит всеобщий характер и не-пременно имеет

- 6. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: Питер Друккер (американский социолог и эконо-мист): «Управление - это особый вид деятельности, превращающий

- 7. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: г) ядром, стержнем управления является управ-ляющее воздействие СУ на ОУ. Оно оказывает все-стороннее

- 8. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ УПРАВЛЕНИЯ: При этом система высшего порядка выступает в роли субъекта управления по отношению к

- 9. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ Анализ процесса управления с использованием методики системного подхода позволяет рассмат-ривать его

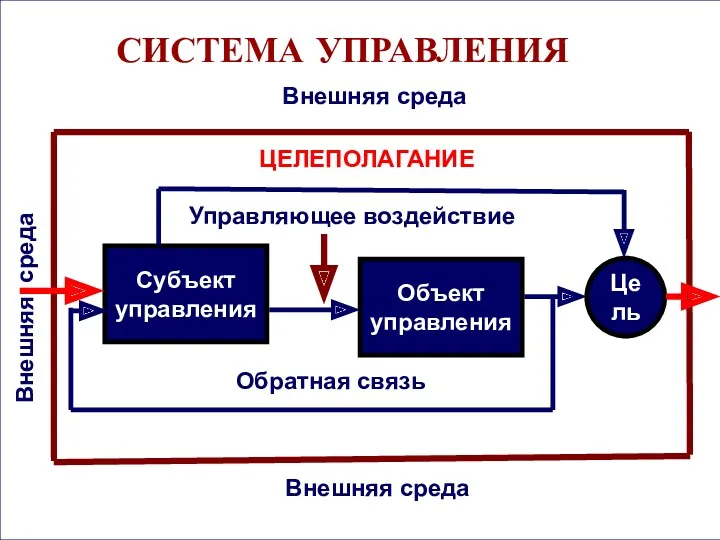

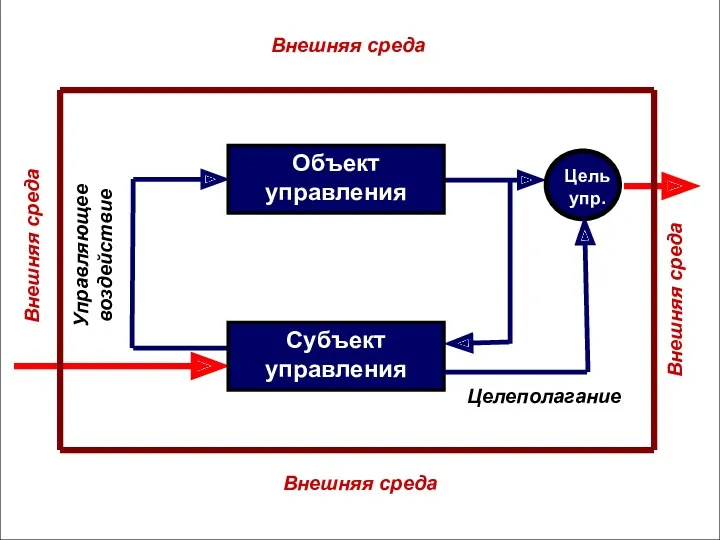

- 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Субъект управления Объект управления Управляющее воздействие Цель Обратная связь Внешняя среда Внешняя среда ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

- 11. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ Цель управления - желаемое, возможное и необ-ходимое состояние управляемой подсистемы, которое должно

- 12. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ Субъект управления – это управляющая подсис-тема, оказывающая управляющее воздействие. Он - активный

- 13. СОСТАВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Объект управления – это управляемая под-система, воспринимающая управляющее воздей-ствие СУ. Это то, на

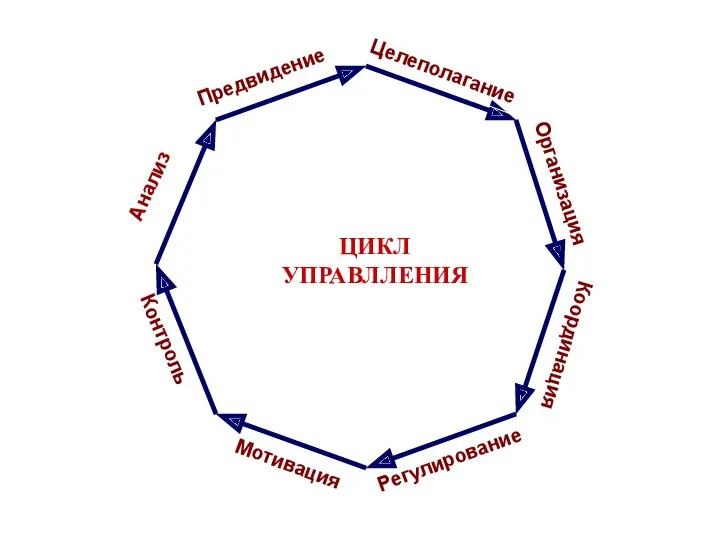

- 14. Анализ Предвидение Целеполагание Организация Координация Регулирование Мотивация Контроль ЦИКЛ УПРАВЛЛЕНИЯ

- 15. УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ Управляющее воздействие должно быть реаль-ным, побуждающим, заставляющим управляемый объект изменяться и преобразовываться в соответ-ствии

- 16. ДОЛЯ СТРАН G–8 И КНР В ОБЩЕМИРОВОМ ОБЪЁМЕ ВВП

- 17. СОСТАВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Обратная связь – это канал поступления инфор-мации от объекта управления к субъекту о

- 18. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ (в зависимости от его объекта) УПРАВЛЕНИЕ Управление техническими системами Управление биологическими (живыми) объектами Управление

- 19. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – это целеполагающее (т.е. сознательное, преднаме-ренное, продуманное, заранее спланированное), организующее и регулирующее воздействие людей

- 20. НАЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 1)обеспечение сохранности и безопасности управ-ляемого человеческого сообщества; 2)упорядочение жизнедеятельности человеческого сообщества (подчинение его

- 21. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: а) оно осуществляется в человеческом обществе, причём его объектом и субъектом всегда высту-пают

- 22. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: г) оно осуществляется на началах подчинённости объекта управления управляющей воле субъекта (лица, коллектива,

- 23. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Потребности и интересы объекта управления Цели управления Функции управления Принципы управления

- 24. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Менеджмент Местное самоуправление Корпоративное управление Индивидуальная саморегуляция Групповая саморегуляция Государственное Управление ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 25. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «МЕСТНЫЙ»: 1) не общегосударственный, действующий или имеющий значение в пределах какой-то определённой территории; 2)относящийся

- 26. Объект управления Цель упр. Субъект управления Целеполагание Управляющее воздействие Внешняя среда Внешняя среда Внешняя среда Внешняя

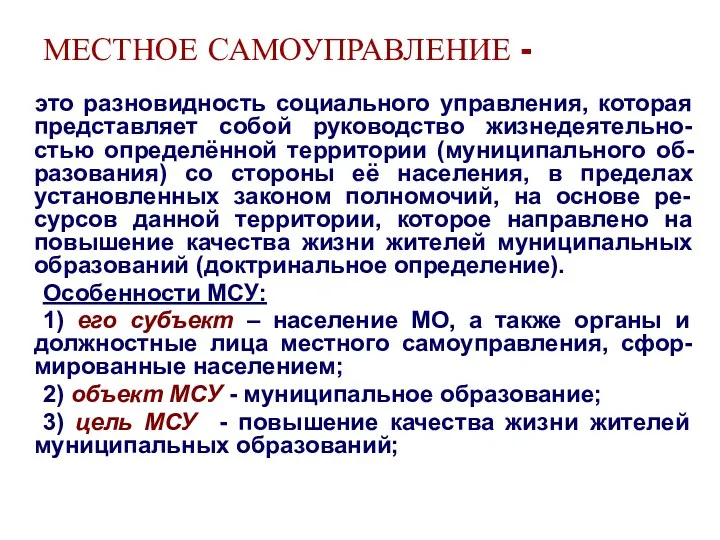

- 27. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - это разновидность социального управления, которая представляет собой руководство жизнедеятельно-стью определённой территории (муниципального об-разования)

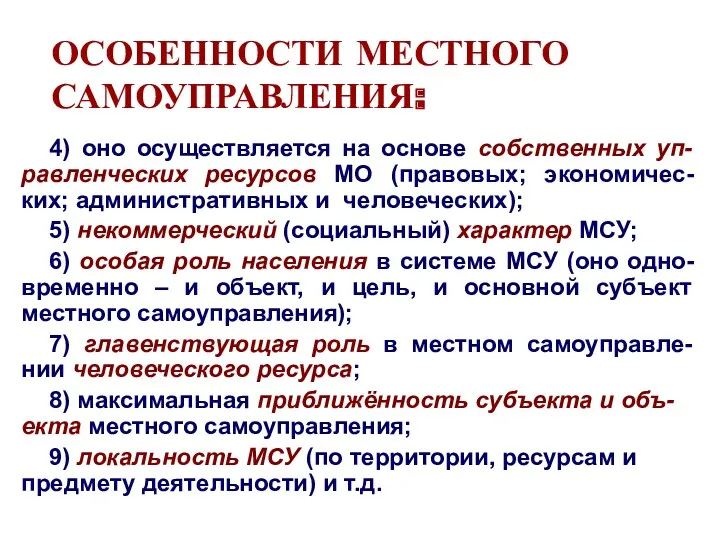

- 28. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 4) оно осуществляется на основе собственных уп-равленческих ресурсов МО (правовых; экономичес-ких; административных и

- 29. Муниципальное образование Цель МСУ Органы и должностные лица МСУ Целеполагание Управляющее воздействие Внешняя среда Внешняя среда

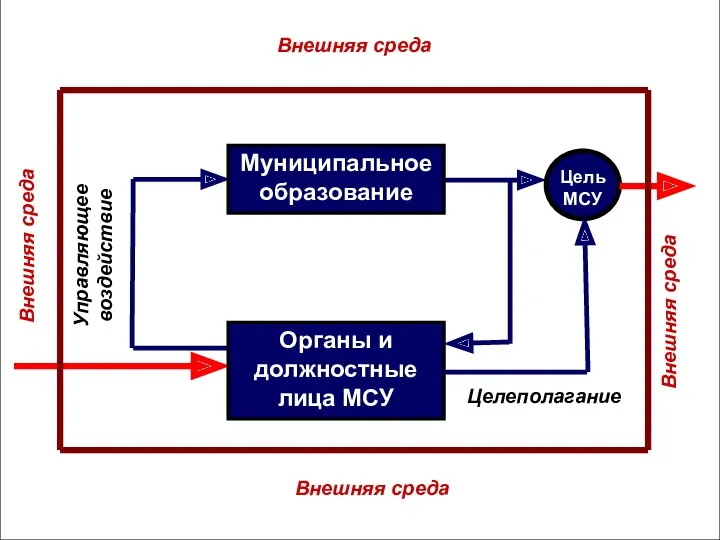

- 30. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (от лат. municipium – город, наделённый правом самоуправления) - имеющий отношение к управлению какой-то терри-торией

- 31. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И МУНИЦИПАЛЬ-НОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ Вообще в отечественной теории управления единого мнения относительно понятия

- 32. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - это целенаправленное, организующее и регулирую-щее воздействие органов и должностных лиц мест-ного самоуправления на

- 33. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСО-0БЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МСУ В системе местного самоуправления во взаимоот-ношениях её субъекта и объекта приоритетом

- 34. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСО-0БЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МСУ Кроме того, должны быть учтены и так называ-емые «факторы внешней среды»,

- 35. ТЕОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Началом становлении самостоятельной науки местного самоуправления считают вторую половину ХIХ века. Наибольший вклад

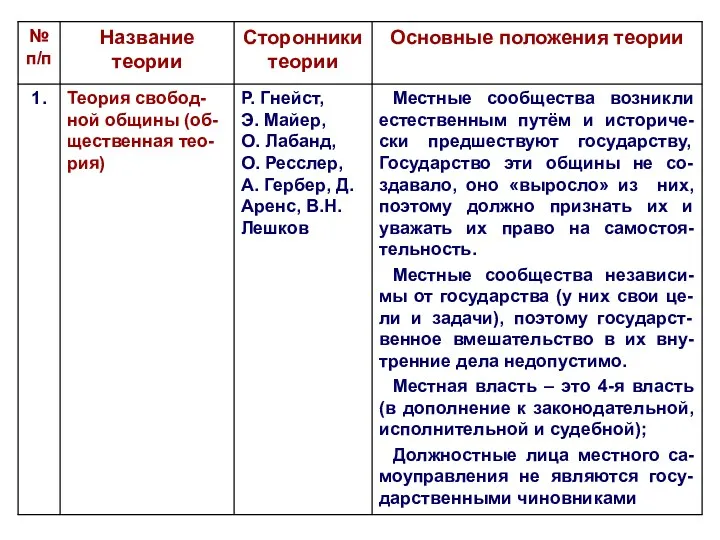

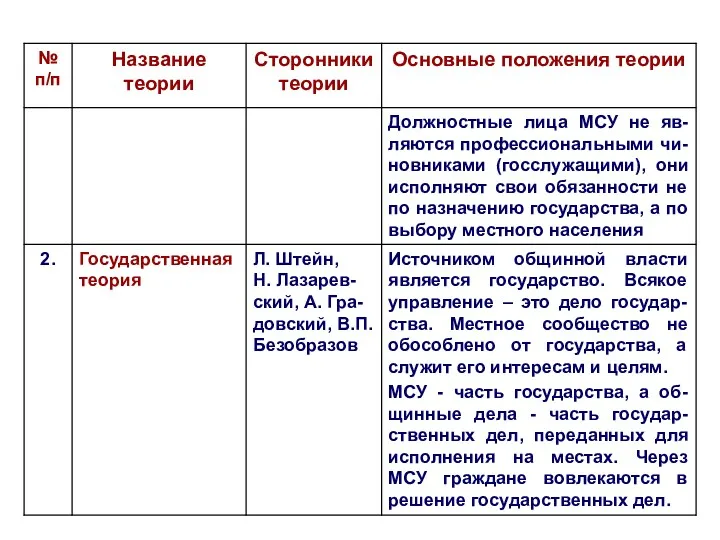

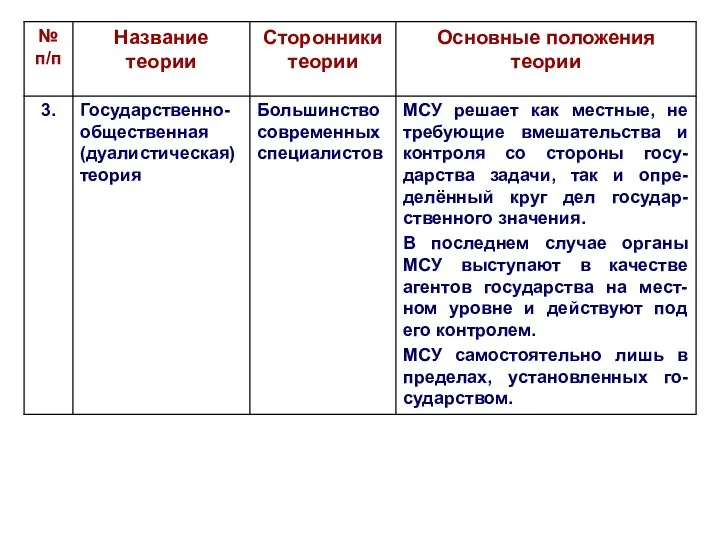

- 36. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: В российской и мировой науке социального уп-равления существуют разные подходы к пониманию

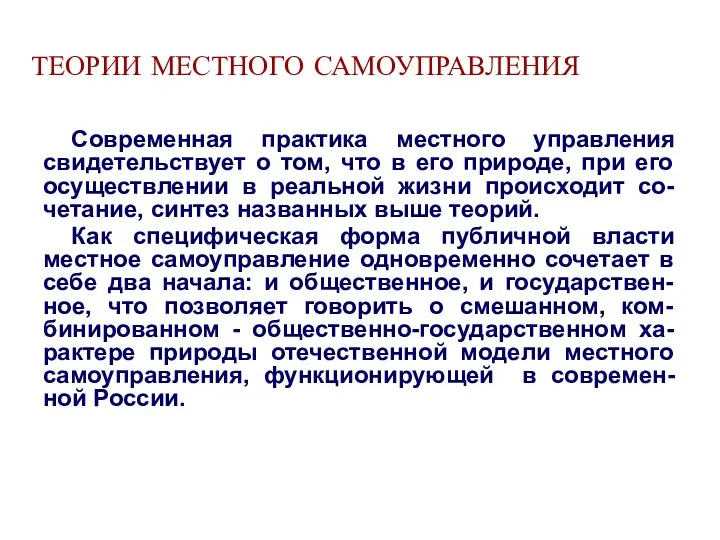

- 41. ТЕОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Современная практика местного управления свидетельствует о том, что в его природе, при его

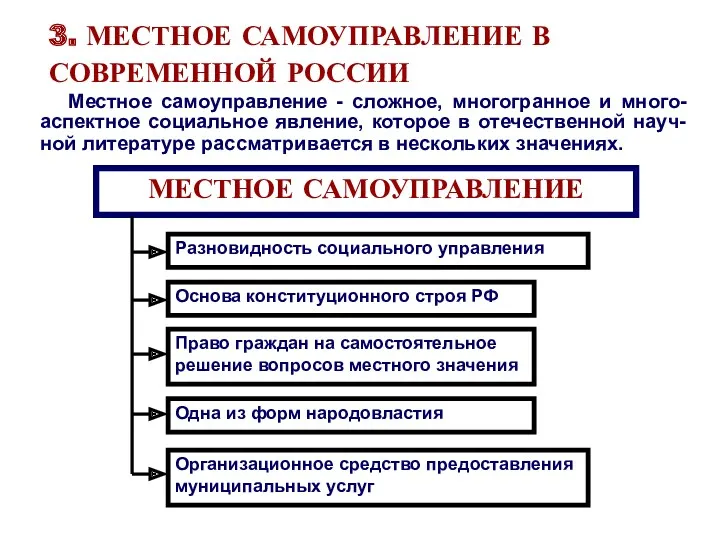

- 42. 3. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Местное самоуправление - сложное, многогранное и много-аспектное социальное явление, которое

- 43. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ В качестве одного из базовых принципов постро-ения демократического и

- 44. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ Федеральный закон № 131 от 6.10.2003г. (ч.1 ст.1) гласит:

- 45. МСУ – КАК ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ Провозглашение МСУ в качестве одного из относи-тельно самостоятельных уровней

- 46. МСУ – ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯ-ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Возможность понимания местного самоуправления именно в

- 47. Это право представляет собой гарантированную государством возможность и способность населе-ния соответствующей территории самостоятельно управлять в установленных

- 48. ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Названное право в прямой постановке в Главе 2

- 49. ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ МСУ (ст. 3 ФЗ-131): 1.Граждане РФ осуществляют МСУ посредством уча-стия в местных

- 50. ПРАВА ГРАЖДАН РФ В СФЕРЕ МСУ (ст.3 ФЗ-131): 3. Установленные Конституцией РФ и ФЗ-131 права граждан

- 51. МСУ – КАК ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА САМОСТОЯ-ТЕЛЬ- НОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ При этом примечательной особенностью

- 52. МСУ КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ В соответствии со ст. 3 (ч.2) Конституции РФ, народ России осуществляет свою

- 53. МСУ КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ Определение МСУ как формы народовластия со-держится в федеральном законе № 131-ФЗ от

- 54. СХОДСТВО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: 1. Чёткая институционализация МСУ, как и государ-ственной власти (их организация

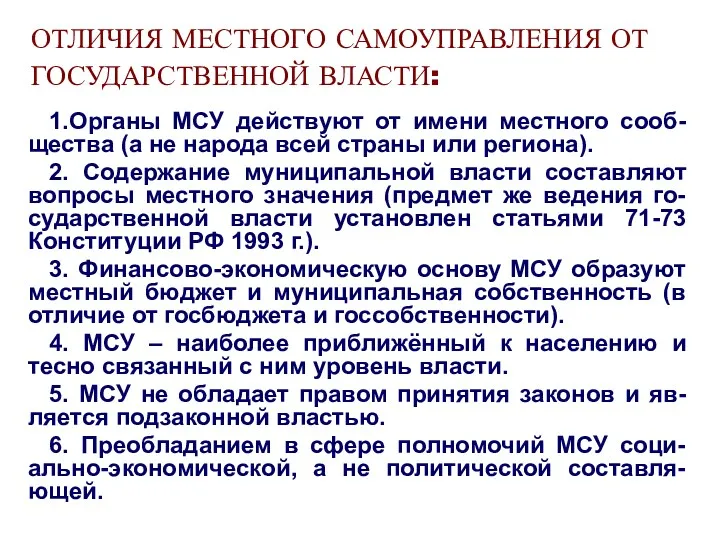

- 55. ОТЛИЧИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: 1.Органы МСУ действуют от имени местного сооб-щества (а не народа

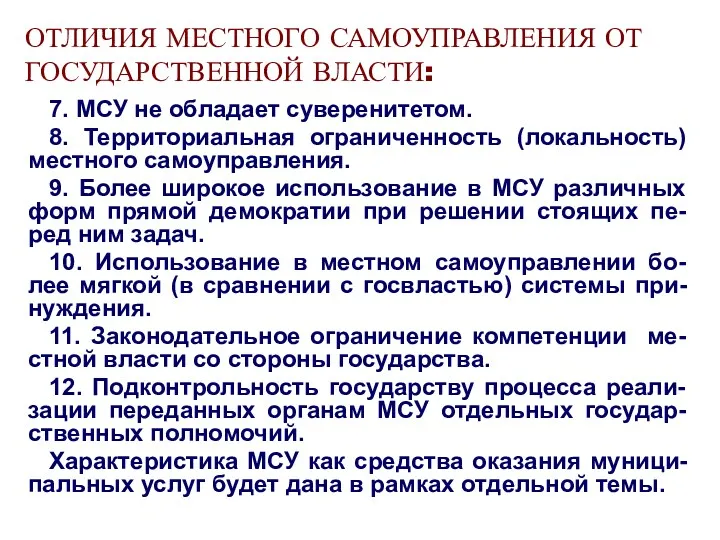

- 56. ОТЛИЧИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: 7. МСУ не обладает суверенитетом. 8. Территориальная ограниченность (локальность) местного

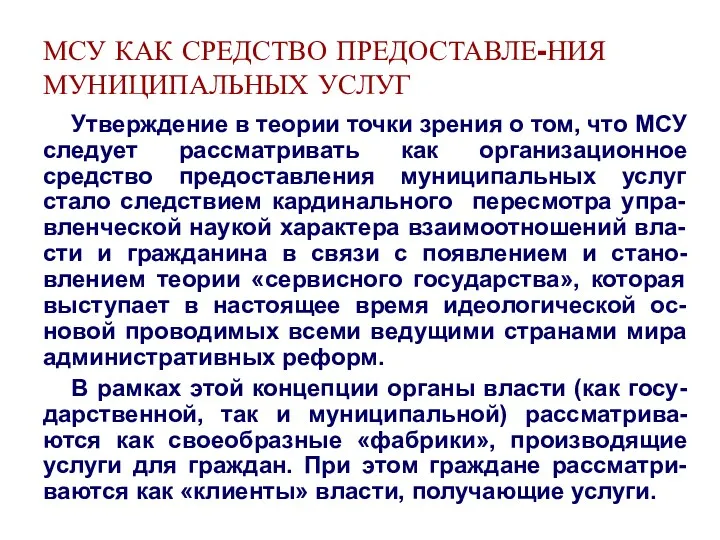

- 57. МСУ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОСТАВЛЕ-НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ Утверждение в теории точки зрения о том, что МСУ следует

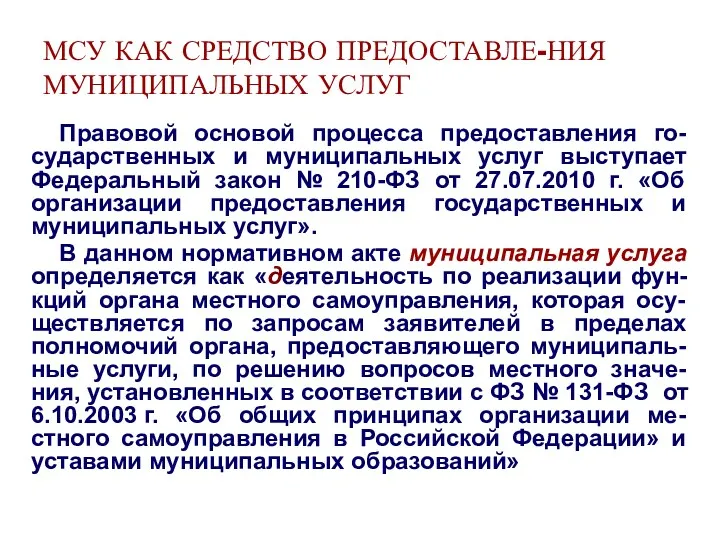

- 58. МСУ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОСТАВЛЕ-НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ Правовой основой процесса предоставления го-сударственных и муниципальных услуг выступает Федеральный

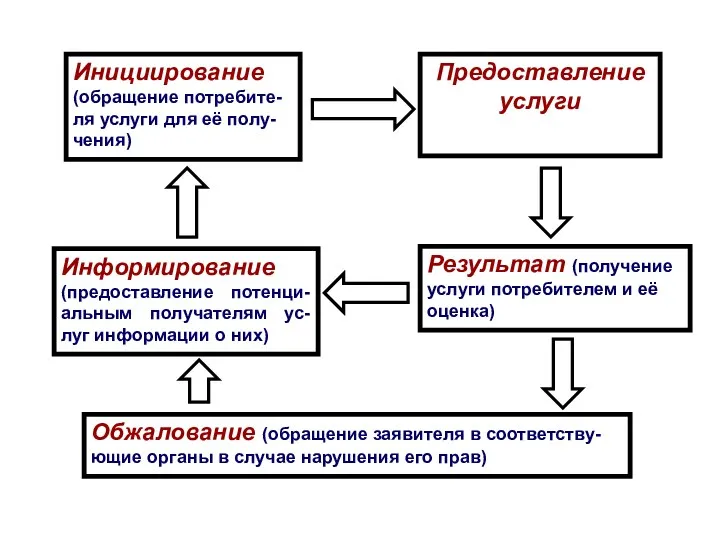

- 59. При этом в литературе называют пять основных этапов административного процесса оказания го-сударственной (муниципальной) услуги: 1) информирование;

- 60. Инициирование (обращение потребите-ля услуги для её полу-чения) Предоставление услуги Информирование (предоставление потенци-альным получателям ус-луг информации о

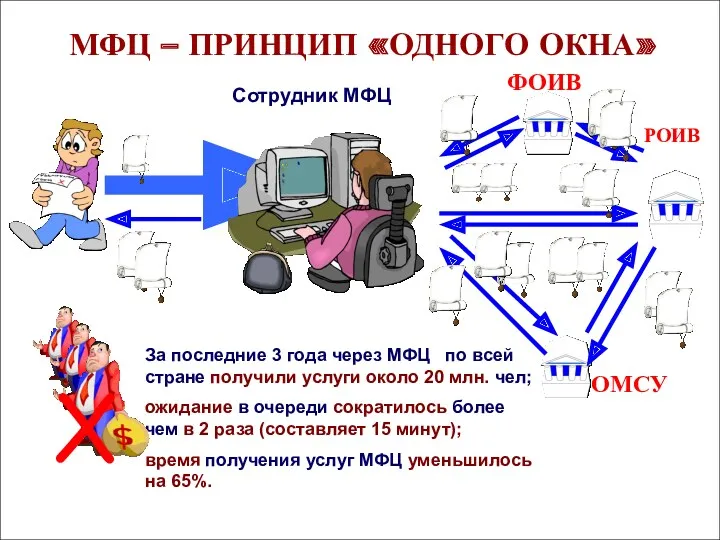

- 61. СОЗДАНИЕ МФЦ Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения сейчас стало пре-доставление услуг в

- 62. СОЗДАНИЕ СЕТИ МФЦ Режим «одного окна» реализуется на базе специ-альных учреждений - «Многофункциональных цент-ров по оказанию

- 63. МФЦ – ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» Сотрудник МФЦ ФОИВ РОИВ ОМСУ За последние 3 года через МФЦ

- 64. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Цель является важнейшим элементом любого вида социального управления, в том

- 65. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: это процесс обоснования и формулировки целей развития управляемого объекта. Оно включает: 1)анализ исходной ситуации, положения

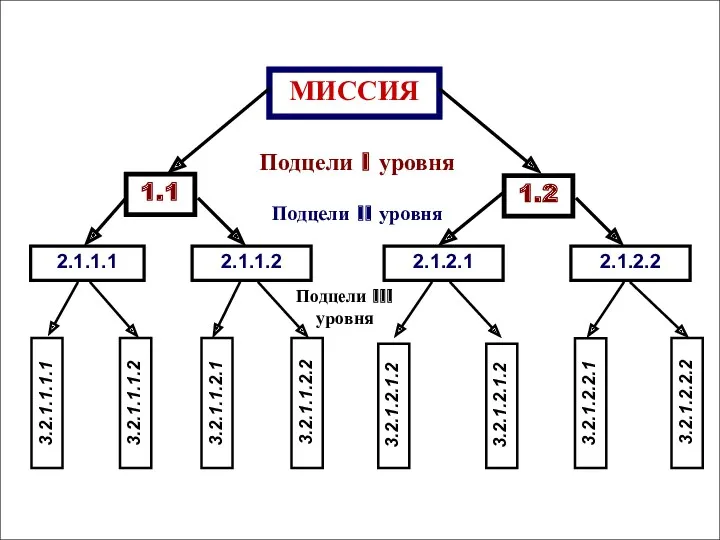

- 66. МЕТОДИКА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ Основным методом целеполагания во всяком уп-равлении, в том числе и муниципальном, является построение так

- 67. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ МСУ - это структурированная определённым образом, по-строенная по иерархическому принципу (т.е. распре-делённая по уровням

- 68. МИССИЯ 1.1 1.2 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 3.2.1.1.1.1 3.2.1.1.1.2 3.2.1.1.2.1 3.2.1.1.2.2 3.2.1.2.1.2 3.2.1.2.1.2 3.2.1.2.2.1 3.2.1.2.2.2 Подцели

- 69. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МО Формирование благоприятной для жителей МО среды обитания Развитие человеческого потен-циала муницип.

- 70. Достижение названных и иных целей МСУ обес-печивается за счёт поэтапного решения определён-ных задач. Задача управления –

- 71. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: - удовлетворения спроса населения на различного рода ус-луги (их перечень содержится в

- 72. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Ряд задач системы местного самоуправления был закреплён нормативно. В Постановлении Правительства РФ №

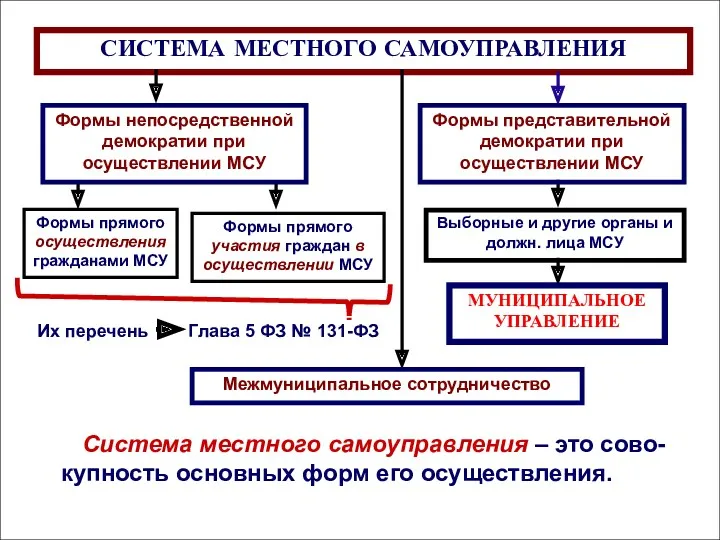

- 73. СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Формы непосредственной демократии при осуществлении МСУ Выборные и другие органы и должн. лица

- 74. 4. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ МСУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Достижение целей местного самоуправления и решение стоящих перед

- 75. ФУНКЦИИ МЕСТНОГО САМО-УПРАВЛЕНИЯ В РФ: 4.Обеспечение удовлетворения потребностей на-селения в социально-культурных, коммунально-бытовых и других жизненно важных

- 76. это обусловленные природой МСУ основополагаю-щие идеи, лежащие в основе его организации и осуществления. ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

- 77. - соблюдение прав и свобод человека и граждани-на при осуществлении МСУ; - законность в организации и

- 79. Скачать презентацию

О принятии муниципальных правовых актов и реализации мероприятий по внедрению финансирования дополнительного образования

О принятии муниципальных правовых актов и реализации мероприятий по внедрению финансирования дополнительного образования Подготовка информационных сообщений в соответствии с требованиями российского законодательства

Подготовка информационных сообщений в соответствии с требованиями российского законодательства Основные понятия о воинской обязанности

Основные понятия о воинской обязанности Практические рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков

Практические рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков Уголовная ответственность граждан

Уголовная ответственность граждан Чем отличаются наказания за совершенные преступления в России и других странах

Чем отличаются наказания за совершенные преступления в России и других странах Рабство в современном мире

Рабство в современном мире Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112

Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Violation of property rights by foreigners

Violation of property rights by foreigners Вологодская область

Вологодская область Международное гуманитарное право

Международное гуманитарное право Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки Экономическая конкуренция

Экономическая конкуренция Гражданские правоотношения

Гражданские правоотношения Основные виды деятельности таможенных органов и их роль в развитии экономики

Основные виды деятельности таможенных органов и их роль в развитии экономики Приемы и методы защиты от поглощений

Приемы и методы защиты от поглощений Классификация объектов интеллектуальной собственности

Классификация объектов интеллектуальной собственности Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности

Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности Подготовка пакета документов для строительства жилого дома

Подготовка пакета документов для строительства жилого дома Муниципальная реформа в Российской Федерации

Муниципальная реформа в Российской Федерации Правонарушение и юридическая ответственность

Правонарушение и юридическая ответственность Совесть в деятельности юриста

Совесть в деятельности юриста Правовое регулирование отдельных видов хозяйственных договоров

Правовое регулирование отдельных видов хозяйственных договоров Знатоки правил дорожного движения

Знатоки правил дорожного движения Местное самоуправление в Лондоне и Торонто

Местное самоуправление в Лондоне и Торонто 21_Договор простого товарищества

21_Договор простого товарищества Муниципальная служба как правовой и социальный институт

Муниципальная служба как правовой и социальный институт Проблема предмета и природы криминалистики

Проблема предмета и природы криминалистики