Содержание

- 2. Список case-studies: Муниципальное управление Разрешение конфликта Поселенческая модель STEP-анализ внешней среды МО Зачет

- 3. ВВЕДЕНИЕ Основы муниципального управления и местного самоуправления ianovski@mail.ru

- 4. Природа местного самоуправления Основные теории местного самоуправления Определение и общие принципы местного самоуправления Местные интересы, роль

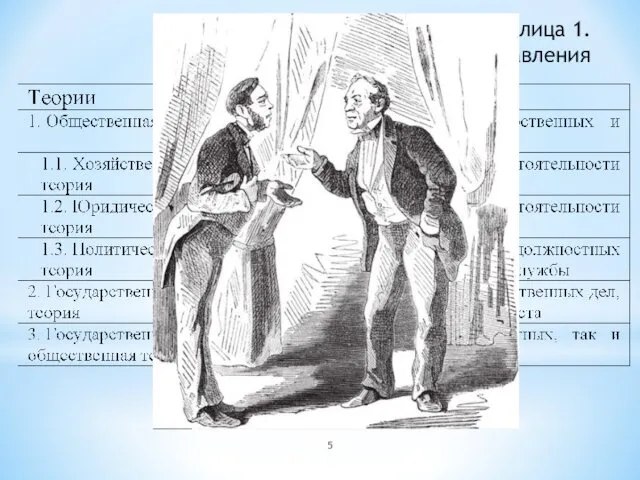

- 5. Таблица 1. Основные теории местного самоуправления

- 6. Под МСУ понимается право и реальная способность органов МСУ регламентировать значительную часть государственных дел и управлять

- 7. Форма осуществления народом своей власти, обеспечи-вающая в пределах, установленных Конституцией Р Ф, федеральными законами, а в

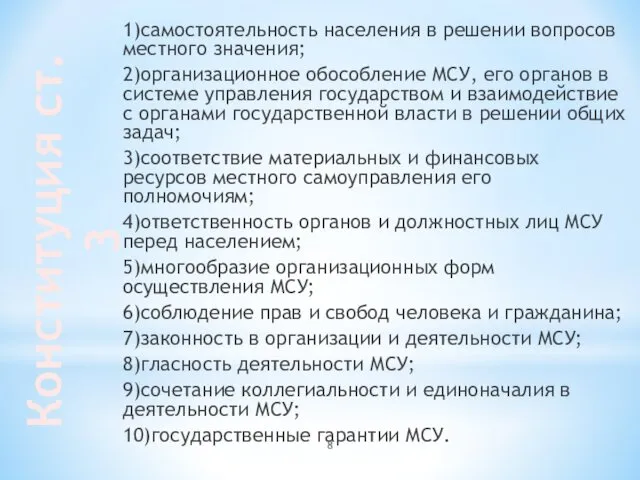

- 8. 1)самостоятельность населения в решении вопросов местного значения; 2)организационное обособление МСУ, его органов в системе управления государством

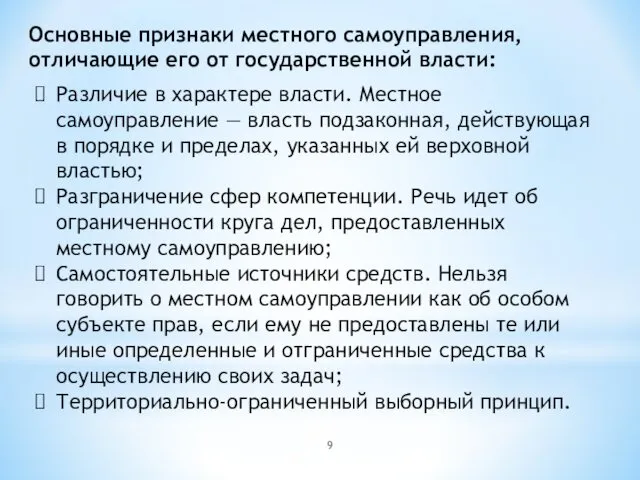

- 9. Основные признаки местного самоуправления, отличающие его от государственной власти: Различие в характере власти. Местное самоуправление —

- 10. Местное самоуправление в системе основных структур общества

- 11. Местная власть формируется в государстве для решения трех основных задач. Предоставление основных социальных услуг: обеспечение населения

- 12. Сегодня проблемы местного самоуправления условно делятся на три большие группы: проблемы, связанные с повышением эффективности муниципального

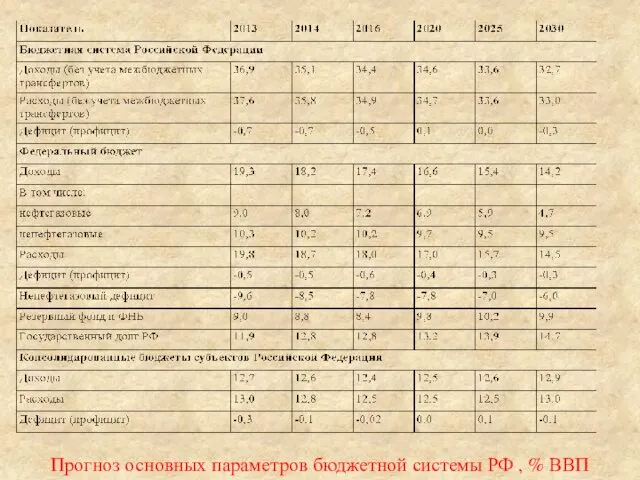

- 14. Прогноз основных параметров бюджетной системы РФ , % ВВП

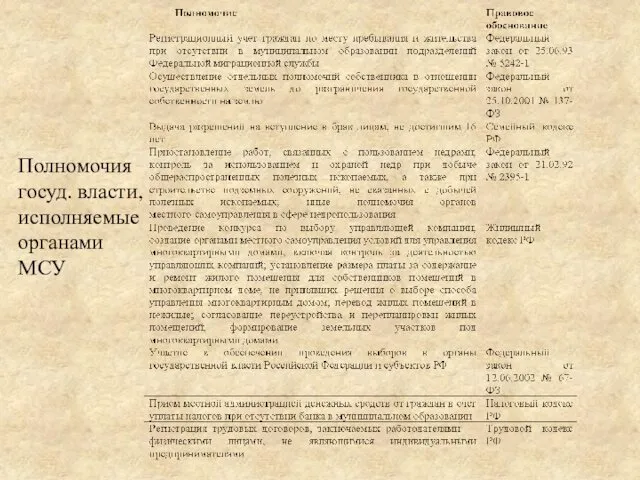

- 15. Полномочия госуд. власти, исполняемые органами МСУ

- 16. Региональное развитие в России Отношения между центром и регионами в России за последние годы претерпели сильнейшие

- 17. В региональной науке сложился устойчивый консенсус в понима-нии пространственного развития - оно не может быть равномер-ным.

- 18. Вторая - описание процессов пространственной концентрации в рамках "новой экономической географии". Фундаментальная причина экономического неравенства -

- 19. Для всех стран, независимо от уровня развития, характерны тенденции территориальной концентрации экономики в регионах, обладающих конкурентными

- 20. Выделим важнейшие направления пространственного развития для России: поддержка городов-центров и крупных агломераций; распространяющих инновации на периферию;

- 21. В условиях ограниченности финансовых и человеческих ресурсов и огромной инерционности российского пространства особую роль играют институты.

- 22. Инвестиции государства в инфраструктуру в форме государственно-частного партнерства необходимы для развития регионов. Однако инфраструктурные инвестиции не

- 23. Финансовая помощь регионам обеспечивает реализацию социальных обязательств государства: развитие социальных услуг, выплату заработной платы бюджетникам и

- 24. Обитаемое и экономическое пространство России будет сжиматься дальше. Стягивание населения к крупным центрам носят устойчивый характер.

- 25. Стимулирующая региональная политика недостаточно влияет на развитие регионов: особые экономические зоны малы по размеру и объёму

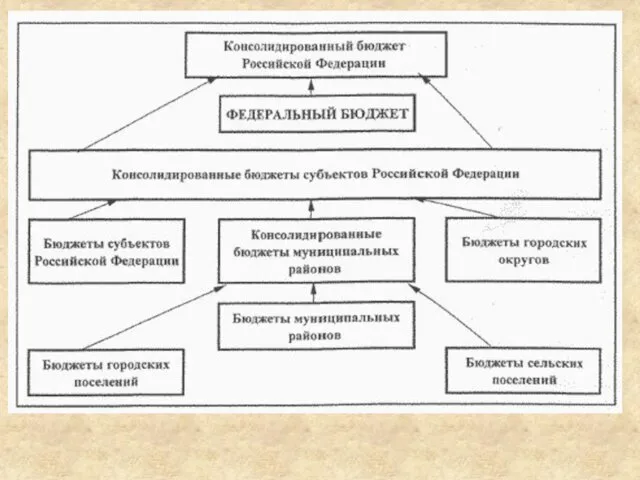

- 26. В мире опытным путем выработано несколько общих правил бюджетной системы: наиболее нестабильные или территориально дифференцированные налоги

- 27. Российская система межбюджетных отношений выстраивалась с большими трудностями: мешали политические и макроэкономические проблемы 1990-х годов, тяжелое

- 28. В целом реализованные реформы межбюджетных отношений решали двуединую задачу: максимальную централизацию финансовых ресурсов и усиление контроля

- 29. Местное самоуправление также стало жертвой централизации. Крупные города, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, являются муниципалитетами. Реформа

- 30. Большинство регионов предоставило статус городских округов только самым крупным городам. Бюджетные и налоговые полномочия других городов,

- 31. В российской системе управления исчезло понятие "город". Политическая и финансовая самостоятельность городов снизилась, что ухудшило возможности

- 32. Попытки бюрократической децентрализации управления начались в 2011 г. (комиссия Козака-Хлопонина), но дали минимальный результат. Вместо перехода

- 33. Важнейшие задачи регионального развития можно сформулировать и в ином ракурсе - институциональном. Таких задач три: Первая

- 34. Вторая - рост мобильности населения. Люди хотят жить там, где им лучше: комфортнее климат и среда

- 35. Третья задача - стимулирование конкуренции регионов и городов за инвестиции и человеческий капитал и, одновременно, горизонтального

- 36. Указанные задачи требуют институциональных изменений - децентрализация управления и дерегулирование. Децентрализация ресурсов и полномочий снижает барьеры

- 37. Децентрализация управления будет малоэффективной без реальной демократизации, усиливающей контроль "снизу", со стороны населения. Главный инструмент контроля

- 39. Скачать презентацию

Наследственное право

Наследственное право Субъекты имущественных отношений. Римское право

Субъекты имущественных отношений. Римское право Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семейных отношений на здоровье человека. Законодательство о семье

Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семейных отношений на здоровье человека. Законодательство о семье Детские организации как партнеры самоуправления обучающихся

Детские организации как партнеры самоуправления обучающихся Реализация и толкование права

Реализация и толкование права Изменения в порядке выдачи листков нетрудоспособности с 14.12.2020

Изменения в порядке выдачи листков нетрудоспособности с 14.12.2020 Работа участковой избирательной комиссии с обращениями, жалобами граждан и иных участников избирательного процесса

Работа участковой избирательной комиссии с обращениями, жалобами граждан и иных участников избирательного процесса Защита интеллектуальной собственности

Защита интеллектуальной собственности Кодекс України про цивільний захист. Структура, зміст, особливості окремих норм і положень

Кодекс України про цивільний захист. Структура, зміст, особливості окремих норм і положень Президент Российской Федерации. Тема 13

Президент Российской Федерации. Тема 13 Мой профессиональный выбор

Мой профессиональный выбор Особенности организации железнодорожных туров

Особенности организации железнодорожных туров Выдающиеся адвокаты и юристы прошлого

Выдающиеся адвокаты и юристы прошлого Державна митна служба України. Положення про діяльність

Державна митна служба України. Положення про діяльність Психология отдельных следственных действий

Психология отдельных следственных действий Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности (тема № 4)

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности (тема № 4) Введение в теорию и историю римского права

Введение в теорию и историю римского права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области Арнаулы салық режимдері

Арнаулы салық режимдері Архивное хранение конфиденциальных документов

Архивное хранение конфиденциальных документов Академия контрактных управляющих– образовательный центр по подготовке квалифицированных специалистов контрактной системы

Академия контрактных управляющих– образовательный центр по подготовке квалифицированных специалистов контрактной системы Ответственность предпринимателей

Ответственность предпринимателей Пенсионные реформы в РФ

Пенсионные реформы в РФ Почта России. EMS Оптимальное

Почта России. EMS Оптимальное Договір комерційної концесії

Договір комерційної концесії Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации

Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации Юридические профессии

Юридические профессии Формы правления : монархия и республика

Формы правления : монархия и республика