Содержание

- 2. План лекции: 1) Понятие частной экспертной теории 2) Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования

- 3. Понятие частной экспертной теории Теория судебной экспертизы включает положения как справедливые в равной степени для большинства

- 4. Общая теория судебной экспертизы и частные теории соотносятся как целое и часть: Объединенные в общую систему,

- 5. Основанием деления теорий на общие и частные служит: Круг охватываемых ими (теориями) объектов; Степень отражения предмета

- 6. Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования Идентификация (лат. identifico -отождествляю) - процесс установления тождества

- 7. Идею формирования теории криминалистической идентификации впервые высказал С.М. Потапов в статье "Советское государство и право» (1940

- 8. Первый этап развития теории криминалистической идентификации 1940-1950 гг. На данном этапе формируются общие основы теории, её

- 9. Второй этап развития теории криминалистической идентификации начало 1940- конец 1950 гг. Н.В. Терзиев ограничил круг объектов

- 10. Две формы отождествления: по материально-фиксированным отображениям и по чувственно-конкретным отображениям ( Колдин В.Я.). Предложено различать среди

- 11. 7) В.П. Колмаковым (1968 г.) введено понятие "идентификационный период". Идентификационный период – промежуток времени, в течение

- 12. Третий этап развития теории криминалистической идентификации Данный этап характеризуется исследованием общетеоретических проблем. Появились предпосылки формирования общей

- 13. Криминалистическую идентификацию характеризует следующая совокупность особенностей: 1) Объекты криминалистической идентификации - индивидуально-определенные тела, обладающие устойчивым внешним

- 14. С экспертной точки зрения, идентифицировать объект – значит путем сравнительного исследования по отображениям или фрагментам установить

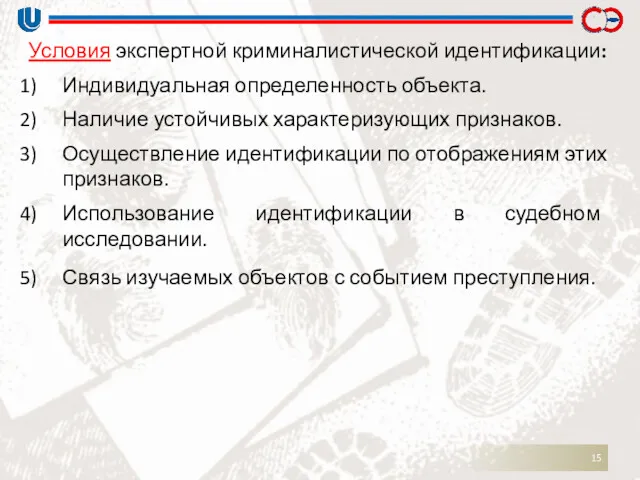

- 15. Условия экспертной криминалистической идентификации: Индивидуальная определенность объекта. Наличие устойчивых характеризующих признаков. Осуществление идентификации по отображениям этих

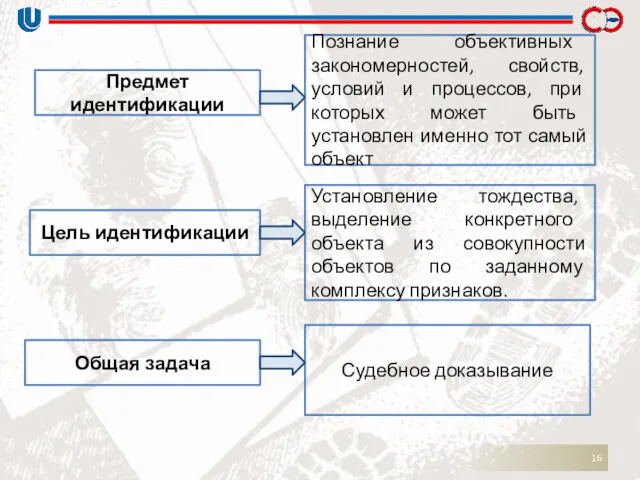

- 16. Предмет идентификации Познание объективных закономерностей, свойств, условий и процессов, при которых может быть установлен именно тот

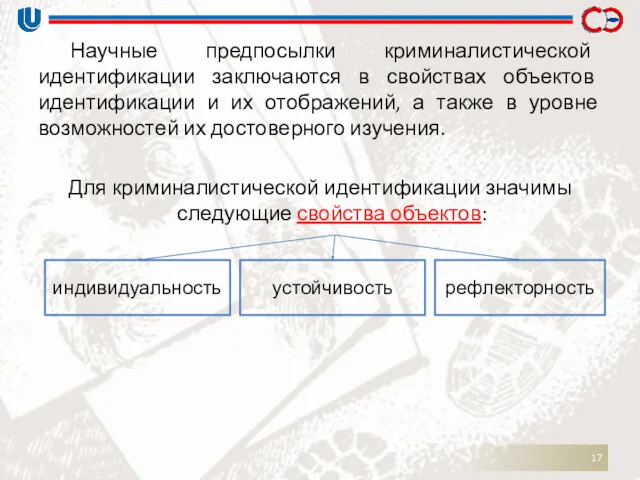

- 17. Научные предпосылки криминалистической идентификации заключаются в свойствах объектов идентификации и их отображений, а также в уровне

- 18. Чем ярче выражена индивидуальность объекта, тем реальнее возможность отражения ее в следе и образце, тем больше

- 19. Все объекты материального мира относительно устойчивы и в то же время изменчивы. В комплексе свойств, присущих

- 20. Изменение объекта в процессе своего материального существования приводит к тому, что комплекс свойств меняется и наступает

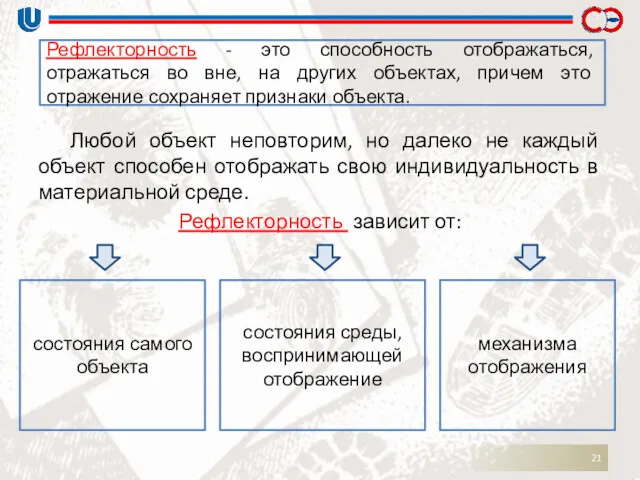

- 21. Любой объект неповторим, но далеко не каждый объект способен отображать свою индивидуальность в материальной среде. Рефлекторность

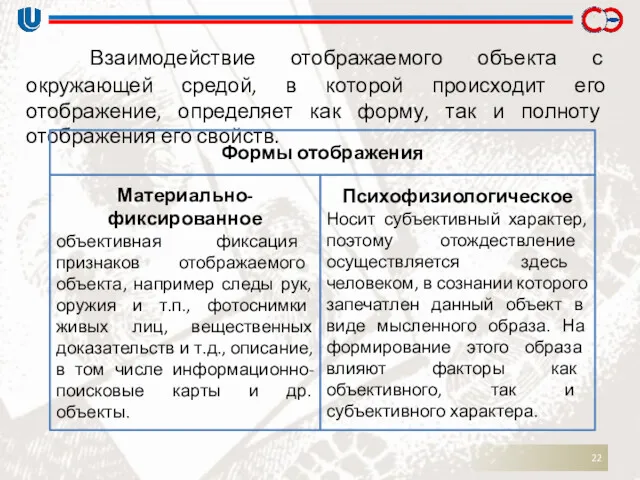

- 22. Взаимодействие отображаемого объекта с окружающей средой, в которой происходит его отображение, определяет как форму, так и

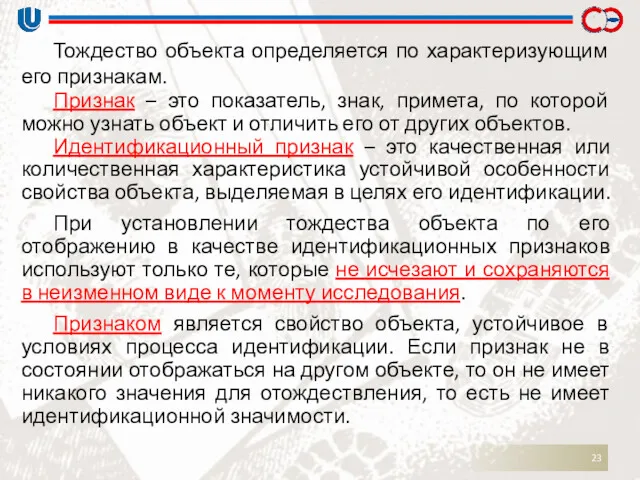

- 23. Тождество объекта определяется по характеризующим его признакам. Признак – это показатель, знак, примета, по которой можно

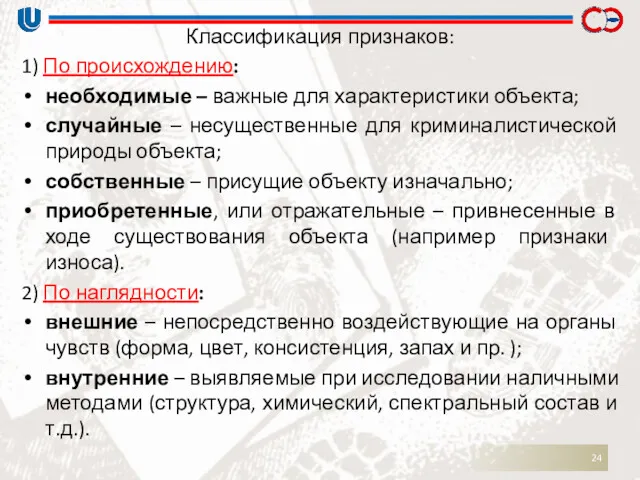

- 24. Классификация признаков: 1) По происхождению: необходимые – важные для характеристики объекта; случайные – несущественные для криминалистической

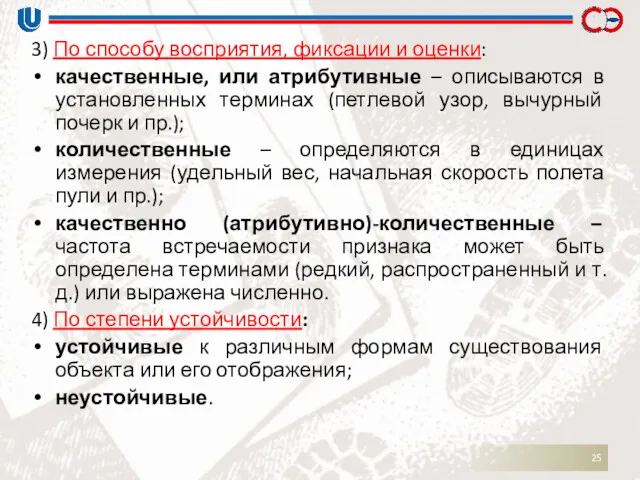

- 25. 3) По способу восприятия, фиксации и оценки: качественные, или атрибутивные – описываются в установленных терминах (петлевой

- 26. 5) По вариационности: стабильные – имеющие незначительное количество вариантов; вариационные – имеющие большое количество вариантов выражения

- 27. Индивидуальных признаков, то есть признаков, присущих только одному объекту, обычно не бывает. Индивидуальна лишь совокупность признаков,

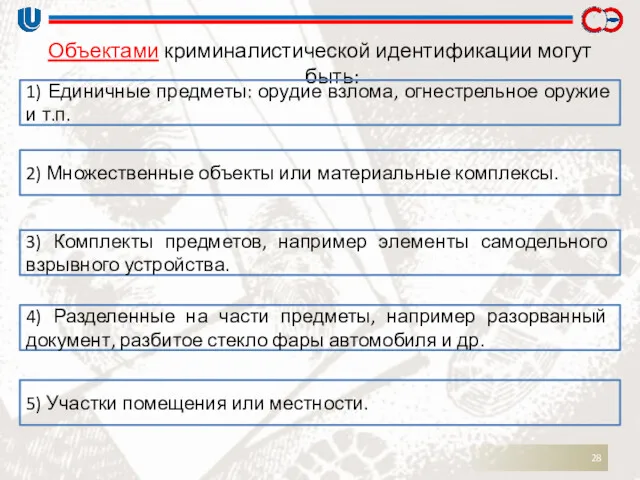

- 28. Объектами криминалистической идентификации могут быть: 1) Единичные предметы: орудие взлома, огнестрельное оружие и т.п. 2) Множественные

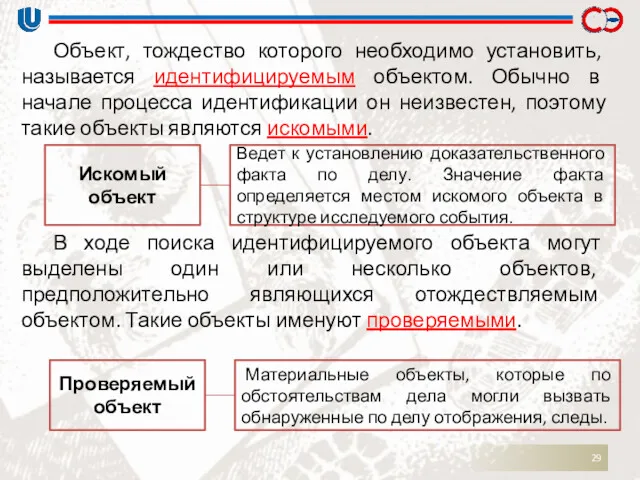

- 29. Объект, тождество которого необходимо установить, называется идентифицируемым объектом. Обычно в начале процесса идентификации он неизвестен, поэтому

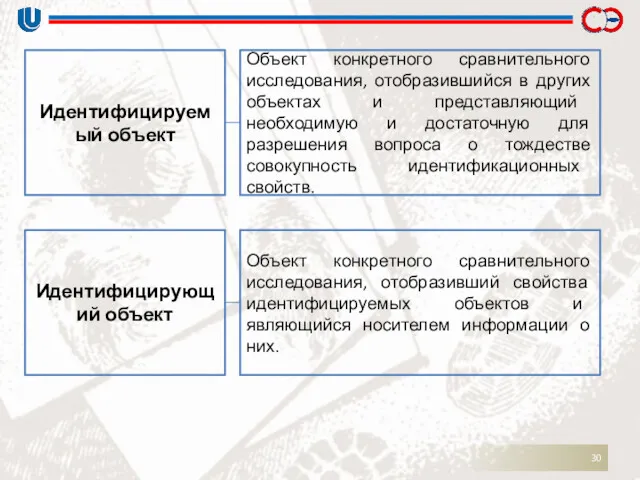

- 30. Идентифицируемый объект Объект конкретного сравнительного исследования, отобразившийся в других объектах и представляющий необходимую и достаточную для

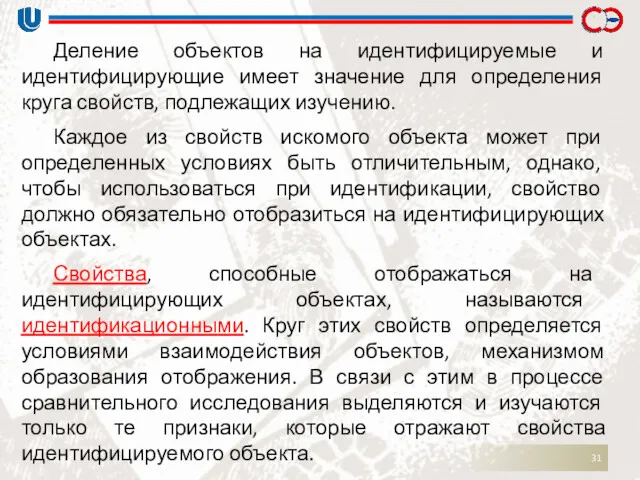

- 31. Деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие имеет значение для определения круга свойств, подлежащих изучению. Каждое из

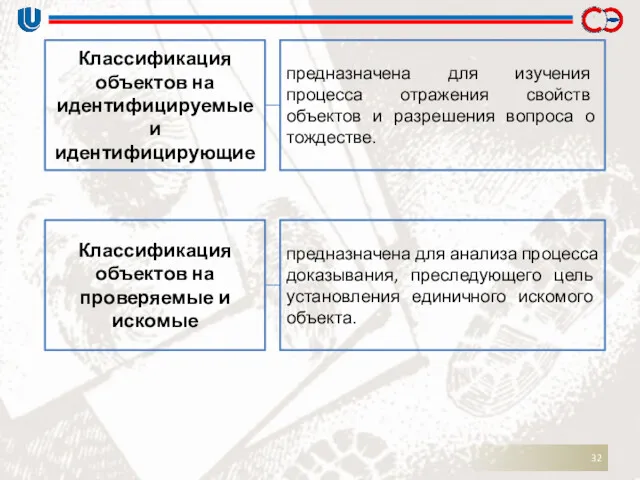

- 32. Классификация объектов на идентифицируемые и идентифицирующие предназначена для изучения процесса отражения свойств объектов и разрешения вопроса

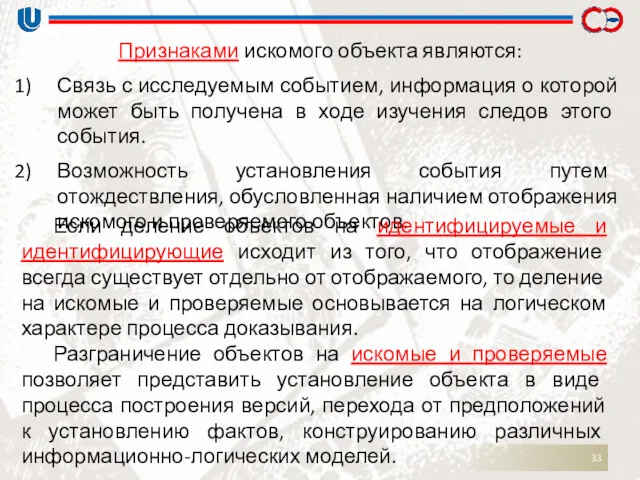

- 33. Признаками искомого объекта являются: Связь с исследуемым событием, информация о которой может быть получена в ходе

- 34. Правила разграничения информации об искомом и проверяемом объектах: Информация об искомом и проверяемом объектах должна быть

- 35. Для того, чтобы информация, получаемая при анализе проверяемого объекта, была достоверной, образцы, из которых извлекается эта

- 36. Выявление и оценку различий между объектами, принадлежащими к одной или разным группам (родам), в криминалистике и

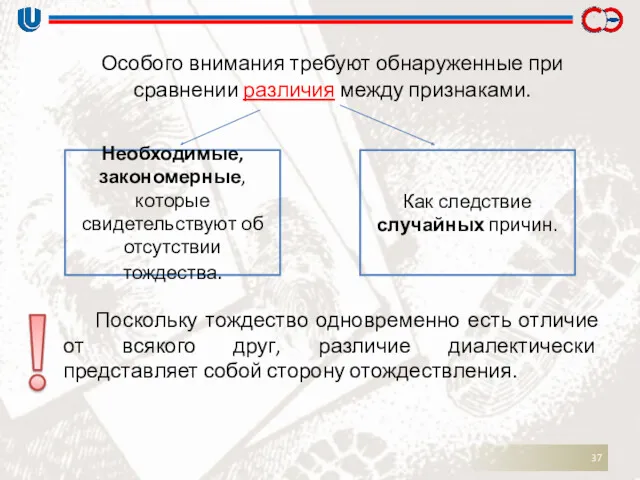

- 37. Особого внимания требуют обнаруженные при сравнении различия между признаками. Поскольку тождество одновременно есть отличие от всякого

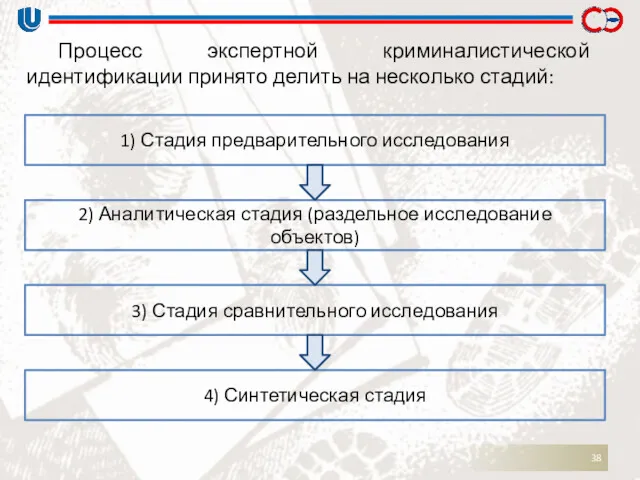

- 38. Процесс экспертной криминалистической идентификации принято делить на несколько стадий: 1) Стадия предварительного исследования 2) Аналитическая стадия

- 39. Выделяются подлежащие исследованию идентификационные поля, отображающие типовые свойства искомых объектов. Собираются образцы для сравнительного исследования. Обеспечивается

- 40. Установление свойств сравниваемых объектов, которые изучаются через признаки, характеризующие эти свойства. Раздельный анализ каждого из сравниваемых

- 41. Выявление совпадений и различий свойств сравниваемых объектов. Если в ходе аналитической стадии были выявлены только признаки

- 42. Оценка совокупности различий и совпадений признаков, свойств сравниваемых объектов. Дается оценка не отдельных свойств объектов, а

- 43. Учение об экспертной диагностике как разновидности криминалистической диагностики Криминалистическая диагностика является методологической основой решения неидентификационных задач

- 44. Криминалистическая диагностика своим основанием имеет общенаучное понятие диагностики - диагностического процесса и его результата - как

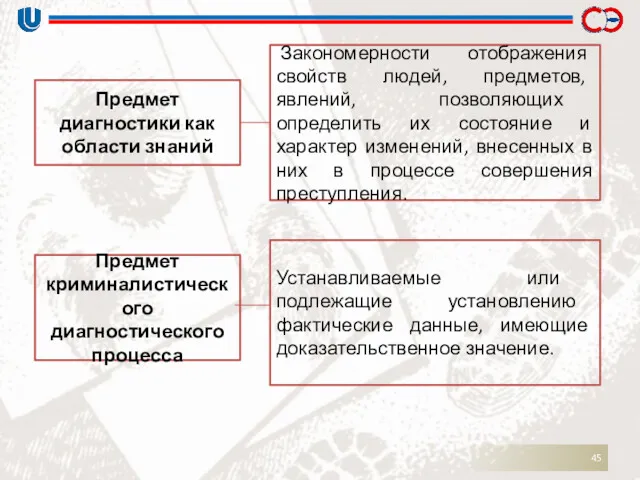

- 45. Предмет диагностики как области знаний Закономерности отображения свойств людей, предметов, явлений, позволяющих определить их состояние и

- 46. Объект конкретной диагностической экспертизы – совокупность свойств объекта (предмета, человека, явления) и его отображений, исследования которых

- 47. Научные основы экспертной диагностики: Возможность познания события по его отображению. Закономерность возникновения криминалистически значимой информации. Научные

- 48. Цели экспертных диагностических исследований: Определение свойств и состояния объекта, его соответствия/несоответствия заданным характеристикам. Установление факта и

- 49. Методологическая основа экспертной диагностики: Принципиальная возможность познания объекта, события по его отображению. Сведения об общих закономерностях

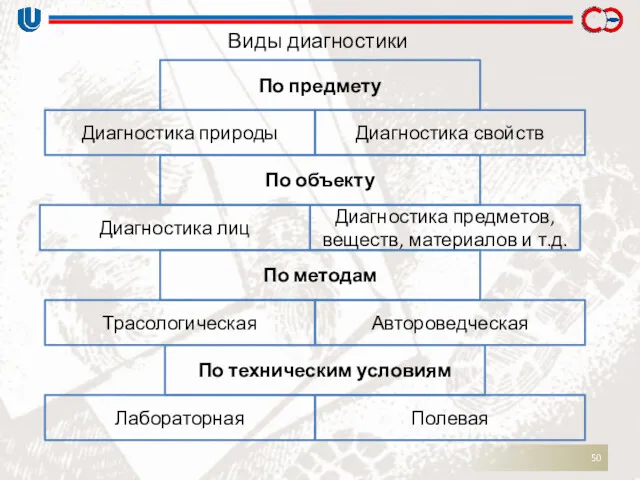

- 50. Виды диагностики По предмету Диагностика природы Диагностика свойств По объекту Диагностика лиц Диагностика предметов, веществ, материалов

- 51. Содержание и последовательность познавательных действий диагностического процесса осуществляется в рамках известных основных стадий (этапов) экспертного исследования:

- 52. Особенностью подготовительной стадии является выявление и изучение характера, направления и пределов воздействия различных факторов (условий), которые

- 53. Криминалистическая диагностика и криминалистическая идентификация различаются по предмету познания и связи объектов с событием преступления. С

- 54. Понятие и содержание учений об экспертной профилактике Деятельность экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП) по применению экспертно-криминалистических методов и

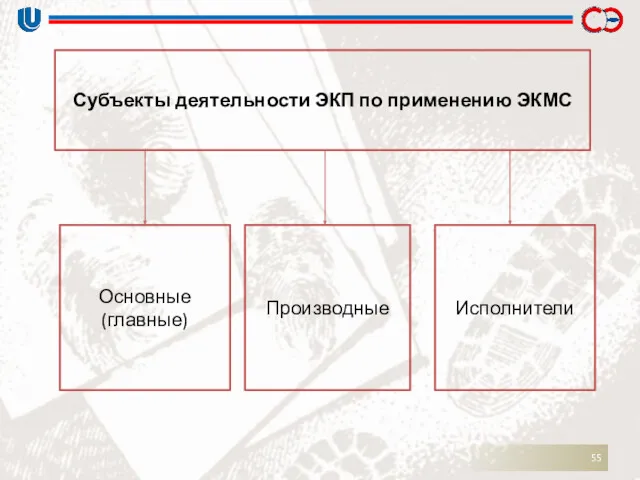

- 55. Субъекты деятельности ЭКП по применению ЭКМС Основные (главные) Производные Исполнители

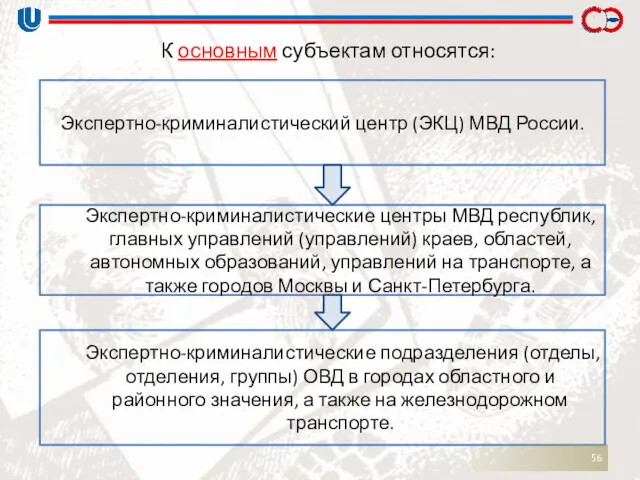

- 56. К основным субъектам относятся: Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России. Экспертно-криминалистические центры МВД республик, главных управлений (управлений)

- 57. Экспертная профилактика – деятельность по выявлению обстоятельств способствовавших совершению преступления и разработке мер по их устранению.

- 58. плановость; своевременность; обеспечение контроля за осуществлением профилактический мероприятий; налаживание взаимодействия ЭКП со следственными и оперативными службами;

- 59. составление планов, включающих вопросы профилактической деятельности ЭКП; разработка функциональных обязанностей сотрудников ЭКП с учетом их участия

- 60. выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления; участие сотрудников ЭКП в качестве специалистов в производстве следственных действий; справочно-консультационная

- 61. участие сотрудников ЭКП в профилактических мероприятиях, проводимых правоохранительными органами, государственными органами, общественными организациями; проведение занятий с

- 62. обобщение и анализ экспертной практики; анализ профилактической деятельность сотрудников ЭКП по результатам участия в качестве специалиста

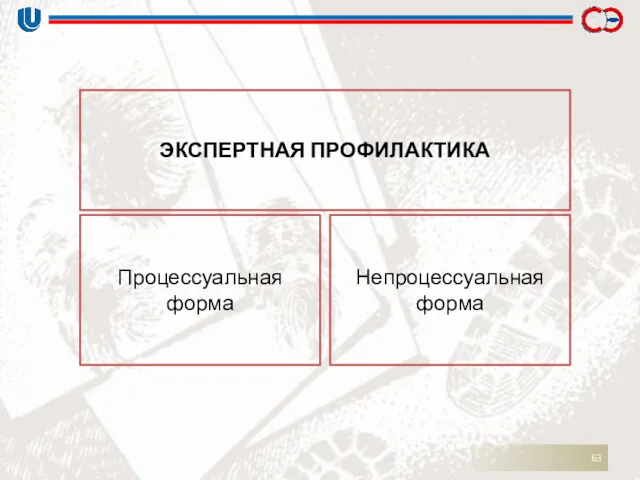

- 63. ЭКСПЕРТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА Процессуальная форма Непроцессуальная форма

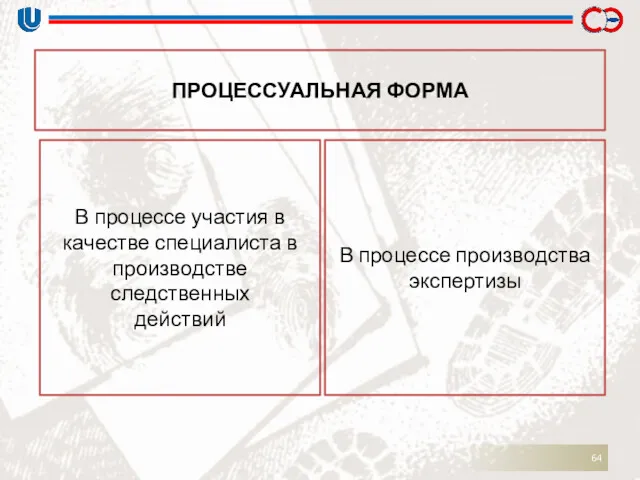

- 64. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА В процессе участия в качестве специалиста в производстве следственных действий В процессе производства экспертизы

- 65. Сотрудник экспертно-криминалистического подразделения, принимая участие в качестве специалиста в производстве СД в процессе расследования однородных преступлений,

- 66. При назначении экспертизы, следователь определяет, посредством решения каких задач могут быть выявлены обстоятельства, способствующие совершению преступления.

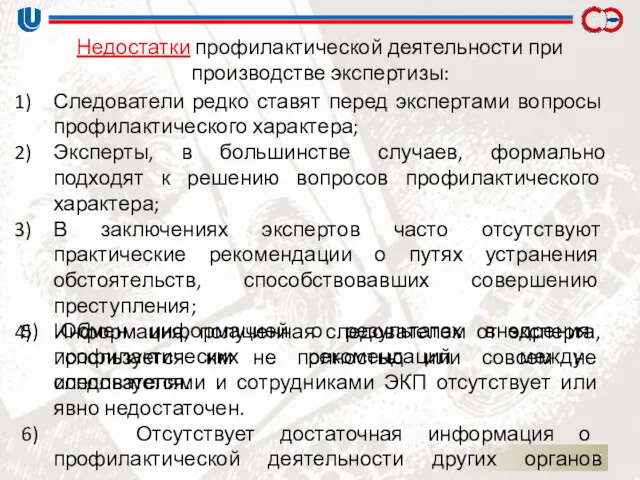

- 67. Следователи редко ставят перед экспертами вопросы профилактического характера; Эксперты, в большинстве случаев, формально подходят к решению

- 68. Должны основываться на фактическом материале; В случае необходимости подтверждаться экспериментальными исследованиями; Быть приемлемыми с экономической точки

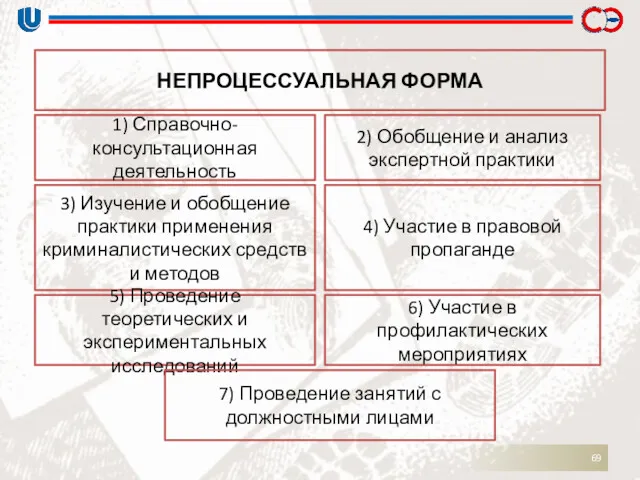

- 69. НЕПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА 1) Справочно-консультационная деятельность 2) Обобщение и анализ экспертной практики 3) Изучение и обобщение практики

- 70. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления; Разработка и обоснование профилактических предложений; Внедрение разработанных профилактических предложений; Выяснение хода

- 71. Экспертная профилактика, как одна из форм экспертной деятельности по-прежнему остается факультативной и зависит от профессиональных качеств

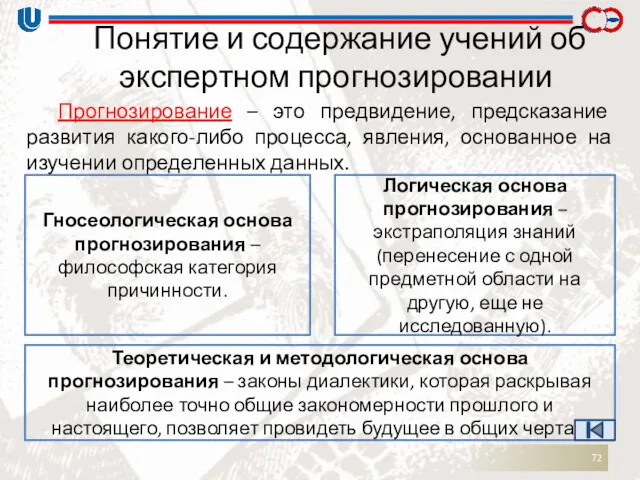

- 72. Понятие и содержание учений об экспертном прогнозировании Прогнозирование – это предвидение, предсказание развития какого-либо процесса, явления,

- 73. Процесс экстраполяции Исходные данные для прогнозирования – знание о прошлом или настоящем объекта (процесса), его связь

- 74. Процесс экстраполяции Оценка прогноза с точки зрения как его достоверности, так и содержания, т.е. той ситуации,

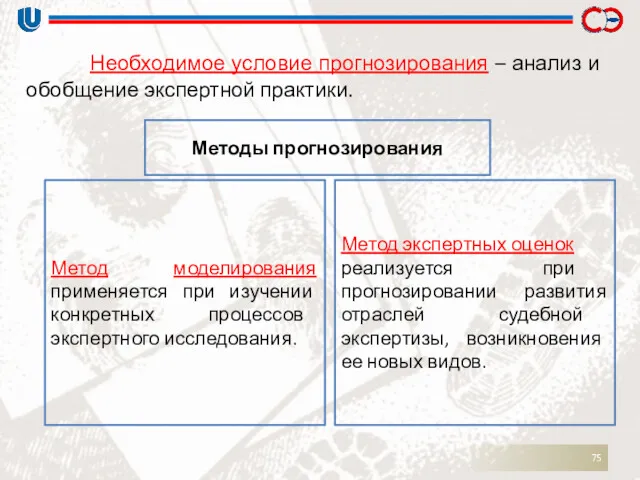

- 75. Необходимое условие прогнозирования – анализ и обобщение экспертной практики. Методы прогнозирования Метод моделирования применяется при изучении

- 76. Частная теория экспертного прогнозирования имеет существенное значение для развития как судебно-экспертной деятельности в целом, так и

- 78. Скачать презентацию

Проблемы электоральной активности граждан в демократическом обществе

Проблемы электоральной активности граждан в демократическом обществе Автоматизация процессов таможенного контроля после выпуска товаров

Автоматизация процессов таможенного контроля после выпуска товаров Перевозочные (транспортные) документы

Перевозочные (транспортные) документы Оставление искового заявления без рассмотрения

Оставление искового заявления без рассмотрения Закон и власть

Закон и власть Преступность в сфере информации и компьютерных технологий

Преступность в сфере информации и компьютерных технологий Организационно-распорядительные документы

Организационно-распорядительные документы Вопросы жилищного законодательства, регулирующие отношения по поводу управления многоквартирными домами

Вопросы жилищного законодательства, регулирующие отношения по поводу управления многоквартирными домами Скандинавское право, как разновидность смешанного права

Скандинавское право, как разновидность смешанного права Судебный пристав

Судебный пристав Правоохранительные органы

Правоохранительные органы Права ребенка. Конвенция о правах ребенка

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка Представление документов на государственную регистрацию в Росреестр

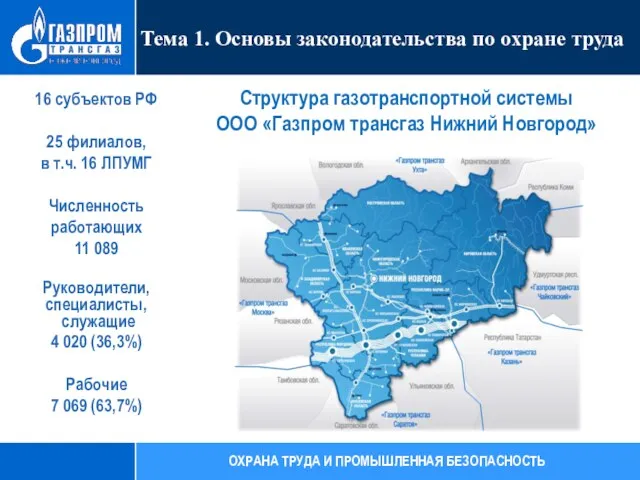

Представление документов на государственную регистрацию в Росреестр Основы законодательства по охране труда

Основы законодательства по охране труда Гражданское право. Ответы на экзаменационные вопросы

Гражданское право. Ответы на экзаменационные вопросы Безопасность жизнедеятельности на производстве

Безопасность жизнедеятельности на производстве Правоотношения детей и родителей

Правоотношения детей и родителей Мелкое хулиганство

Мелкое хулиганство Legal regime for petroleum contracts

Legal regime for petroleum contracts Порядок проведения лесоустройства

Порядок проведения лесоустройства Основы конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ

Основы конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ Взаимодействие с индивидуальными садоводами. Новые права садоводов и обязанности товарищества

Взаимодействие с индивидуальными садоводами. Новые права садоводов и обязанности товарищества Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению

Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению Оспаривание сделок по банкротным основаниям

Оспаривание сделок по банкротным основаниям Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность Брак и его заключение по семейному праву РФ. (Тема 4)

Брак и его заключение по семейному праву РФ. (Тема 4) Самарская область - субъект Российской Федерации

Самарская область - субъект Российской Федерации Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ. Прокуратура РФ

Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ. Прокуратура РФ