Содержание

- 2. В основе умственного развития человека лежит мышление. («Внешние, присущие только человеку формы психологического общения, возможны только

- 4. Зрительный анализатор представляет собой: совокупность защитных, оптических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих световые раздражители.

- 5. Анатомия зрительного анализатора

- 6. I. Переферический отдел зрительного анализатора

- 7. I. Переферический отдел зрительного анализатора Глазное яблоко Придаточный аппарат

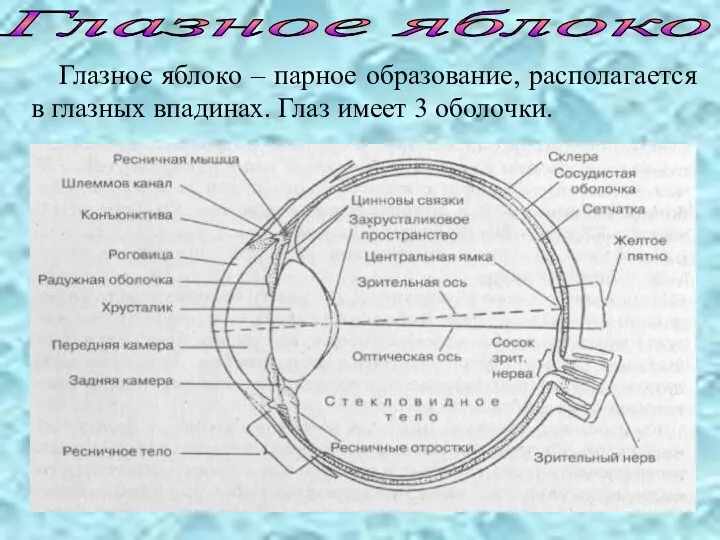

- 8. Глазное яблоко – парное образование, располагается в глазных впадинах. Глаз имеет 3 оболочки. Глазное яблоко

- 9. 3 оболочки глаза 1. Наружная оболочка глаза 2. Сосудистая оболочка глаза 3. Внутренняя оболочка глаза

- 10. ФУНКЦИЯ: защитная; обуславливает постоянство объёма, формы и тонуса глаза; место прикрепления глазодвигательных мышц 1. Наружная оболочка

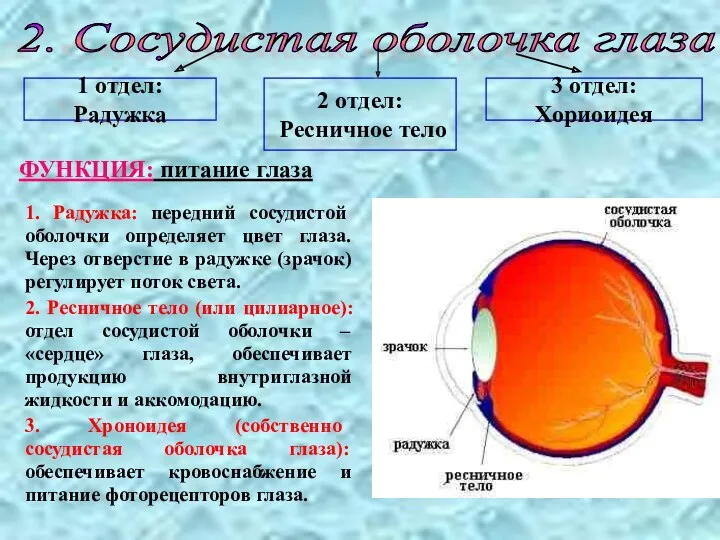

- 11. 2. Сосудистая оболочка глаза 1 отдел: Радужка 2 отдел: Ресничное тело 3 отдел: Хориоидея 1. Радужка:

- 12. 3. Внутренняя оболочка глаза 1. Сетчатка 2. Внутреннее ядро глаза

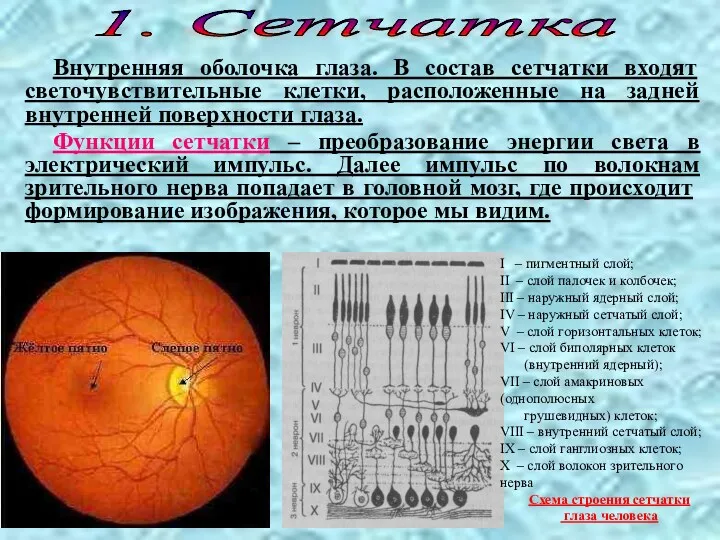

- 13. 1. Сетчатка Внутренняя оболочка глаза. В состав сетчатки входят светочувствительные клетки, расположенные на задней внутренней поверхности

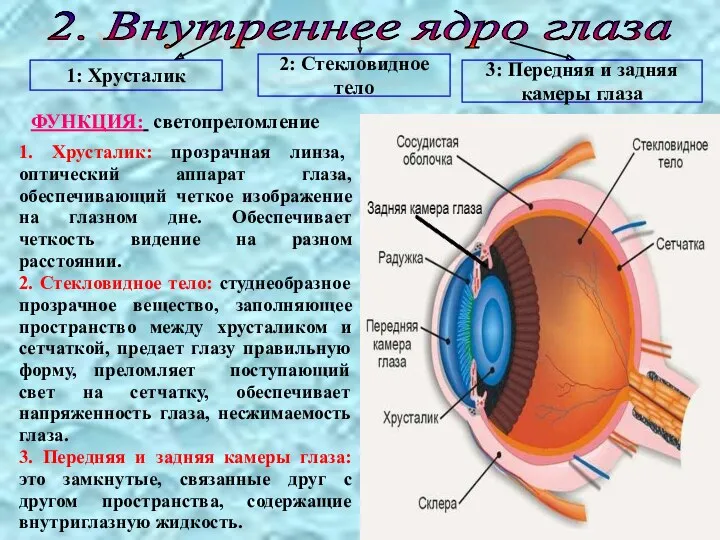

- 14. ФУНКЦИЯ: светопреломление 2. Внутреннее ядро глаза 1: Хрусталик 2: Стекловидное тело 3: Передняя и задняя камеры

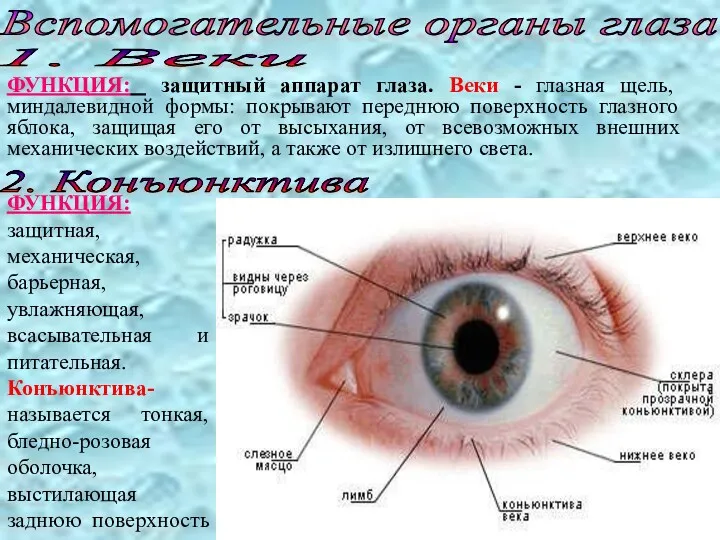

- 15. Вспомогательные органы глаза 1: Веки 2: Конъюнктива 3: Мышцы глазного яблока 4: Слёзный аппарат

- 16. ФУНКЦИЯ: защитный аппарат глаза. Веки - глазная щель, миндалевидной формы: покрывают переднюю поверхность глазного яблока, защищая

- 17. Вспомогательные органы глаза 3. Мышцы глазного яблока Мышцы глазного яблока 1-наружная прямая (поворот только кнаружи );

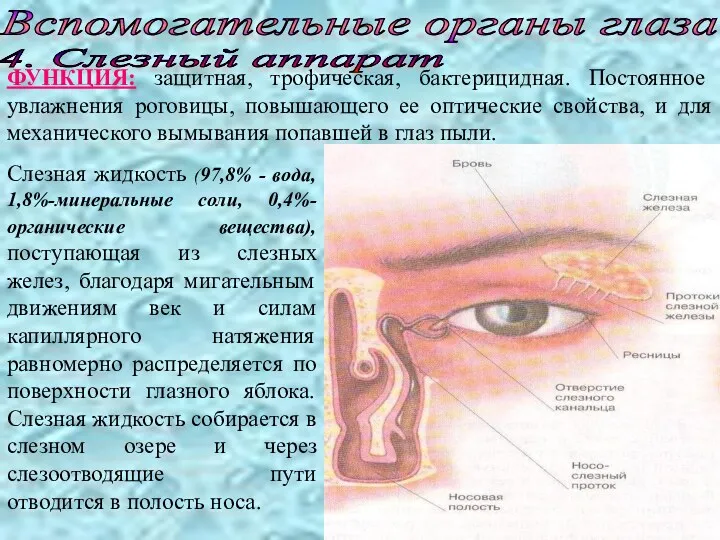

- 18. Вспомогательные органы глаза 4. Слезный аппарат ФУНКЦИЯ: защитная, трофическая, бактерицидная. Постоянное увлажнения роговицы, повышающего ее оптические

- 19. II. Проводниковый отдел зрительного анализатора

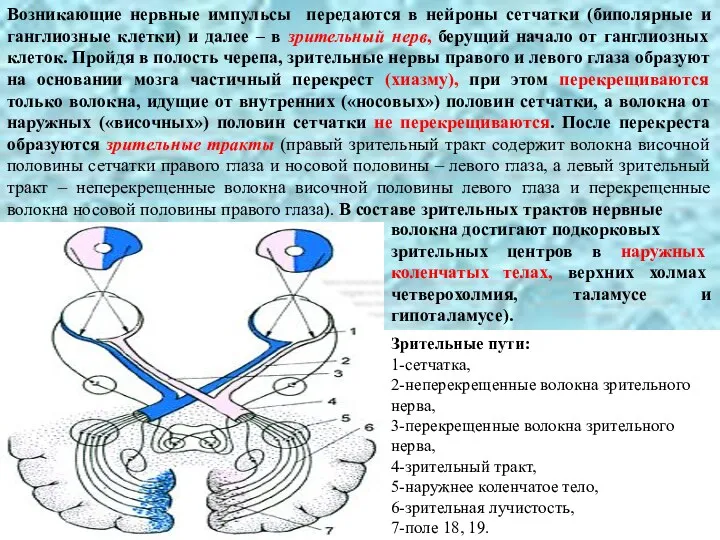

- 20. II. Проводниковый отдел зрительного анализатора 5 частей зрительного пути: 1. Зрительный нерв; 2. Зрительный перекрест (хиазма);

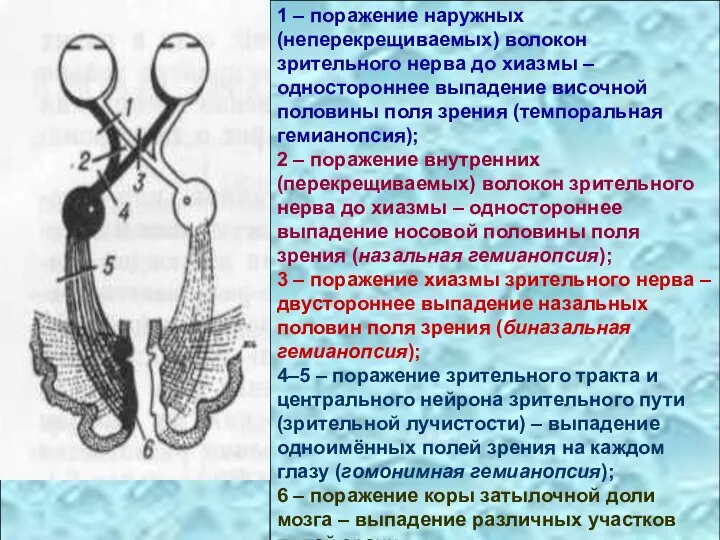

- 21. Зрительные пути: 1-сетчатка, 2-неперекрещенные волокна зрительного нерва, 3-перекрещенные волокна зрительного нерва, 4-зрительный тракт, 5-наружнее коленчатое тело,

- 22. III. Центральный отдел зрительного анализатора

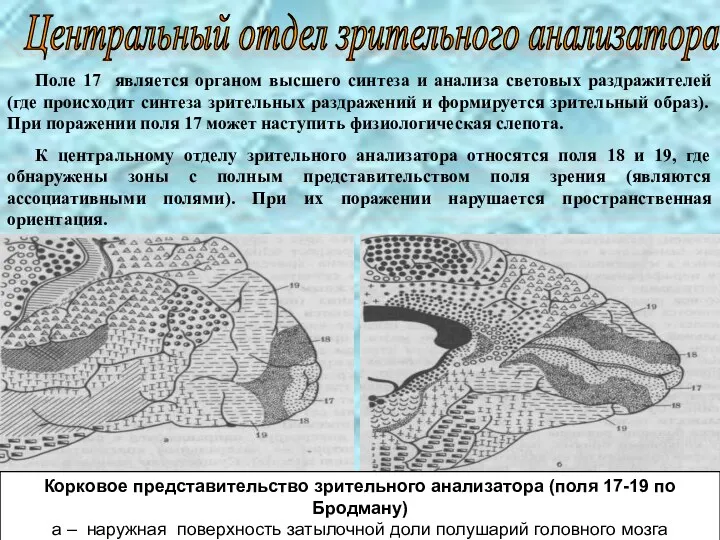

- 23. III. Центральный отдел зрительного анализатора 1 – ядро зрительного анализатора первой сигнальной системы – в области

- 24. Центральный отдел зрительного анализатора Поле 17 является органом высшего синтеза и анализа световых раздражителей (где происходит

- 25. Физиология зрительного анализатора

- 26. Свет – это электромагнитное излучение с различными длинами волн – от коротких (красная область спектра) до

- 27. 1. СВЕТООЩУЩЕНИЕ 2. ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ 3. ЦЕНТРАЛЬНОЕ (ПРЕДМЕТНОЕ) ЗРЕНИЕ Функции органа зрения 4. ПЕРЕФЕРИЧЕКОЕ ЗРЕНИЕ 5. СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ

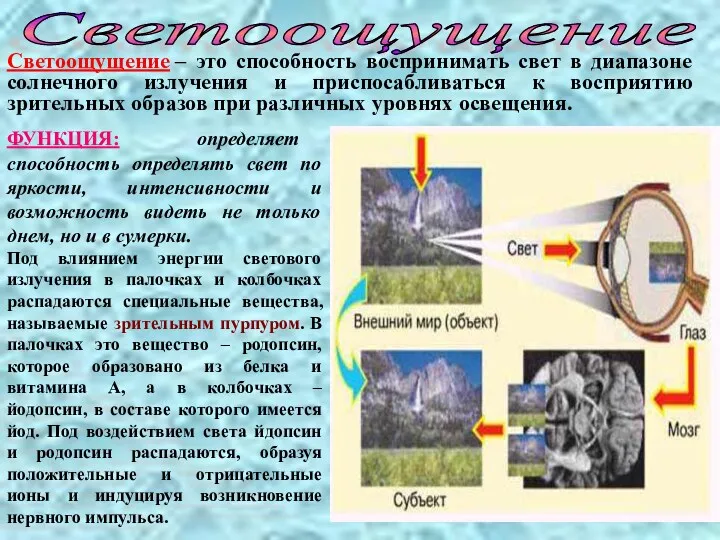

- 28. Светоощущение – это способность воспринимать свет в диапазоне солнечного излучения и приспосабливаться к восприятию зрительных образов

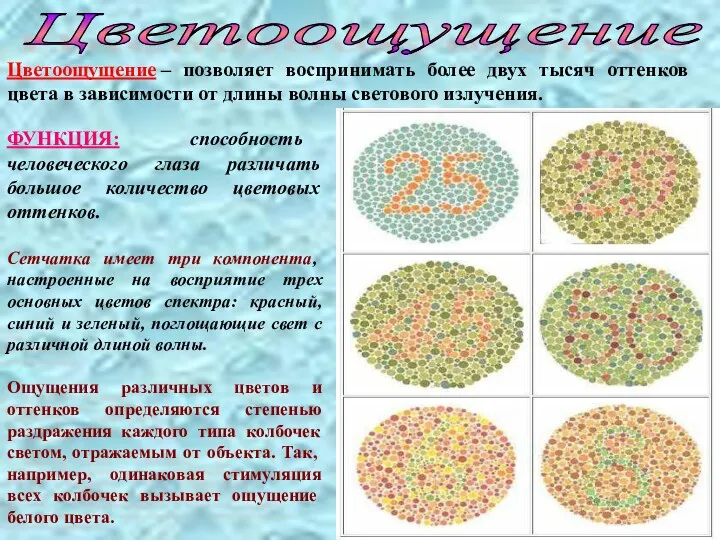

- 29. Цветоощущение – позволяет воспринимать более двух тысяч оттенков цвета в зависимости от длины волны светового излучения.

- 30. Центральное зрение – это способность различать величину и форму предметов окружающей среды. Осуществляется эта функция центральной

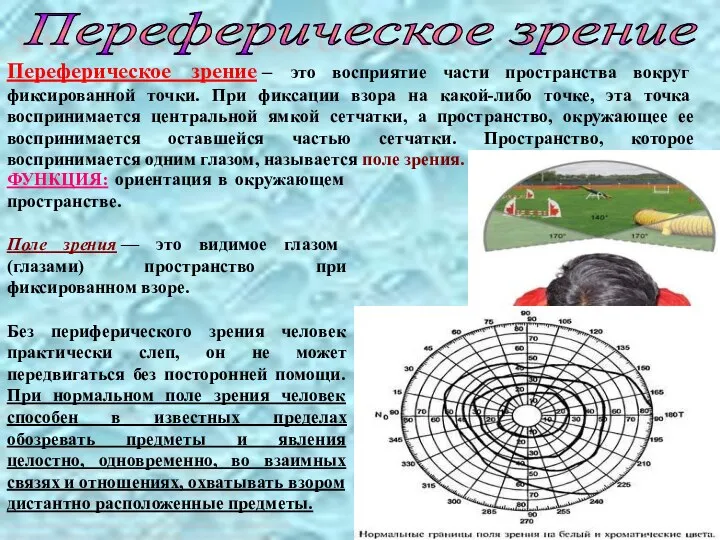

- 31. Переферическое зрение – это восприятие части пространства вокруг фиксированной точки. При фиксации взора на какой-либо точке,

- 32. Стереоскопическое зрение – это способность воспринимать расстояния между предметами окружающей среды, объем этих предметов, возможность наблюдать

- 33. Патология зрительного анализатора

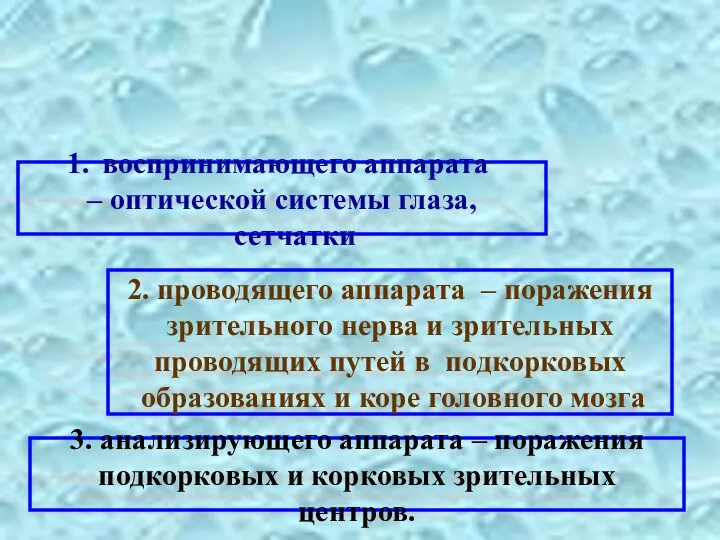

- 34. 3. анализирующего аппарата – поражения подкорковых и корковых зрительных центров. Наарушение функций воспириятия зрительного стимула могут

- 35. 1. Патология оптической системы глаза

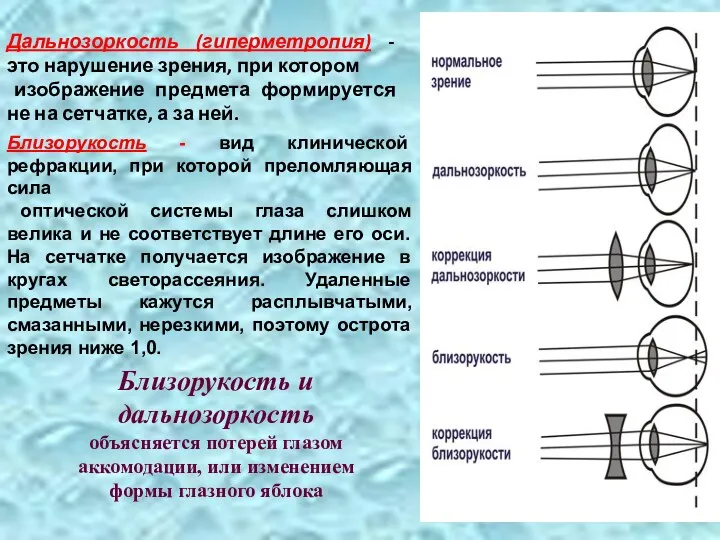

- 36. Дальнозоркость (гиперметропия) - это нарушение зрения, при котором изображение предмета формируется не на сетчатке, а за

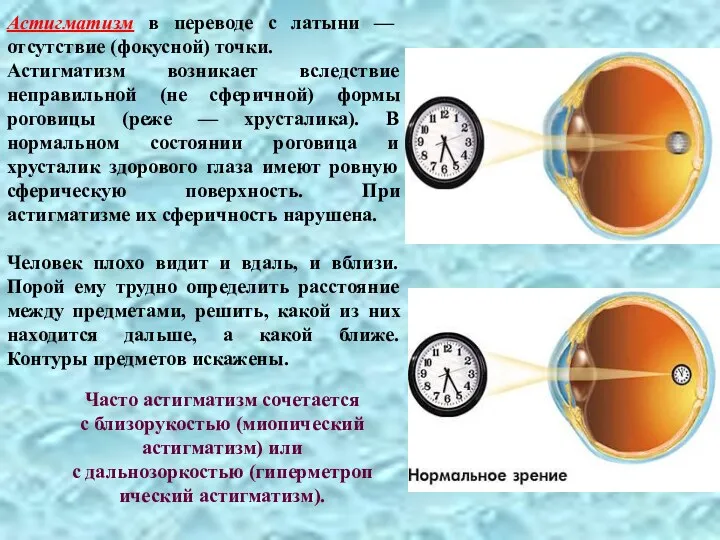

- 37. Астигматизм в переводе с латыни — отсутствие (фокусной) точки. Астигматизм возникает вследствие неправильной (не сферичной) формы

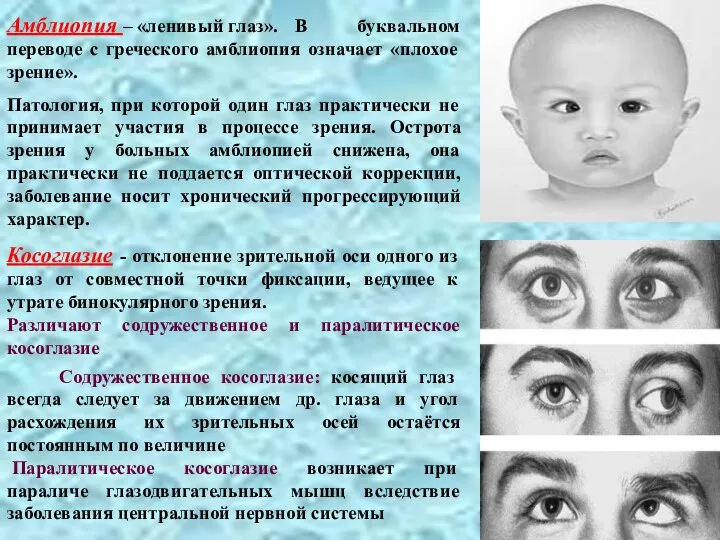

- 38. Амблиопия – «ленивый глаз». В буквальном переводе с греческого амблиопия означает «плохое зрение». Патология, при которой

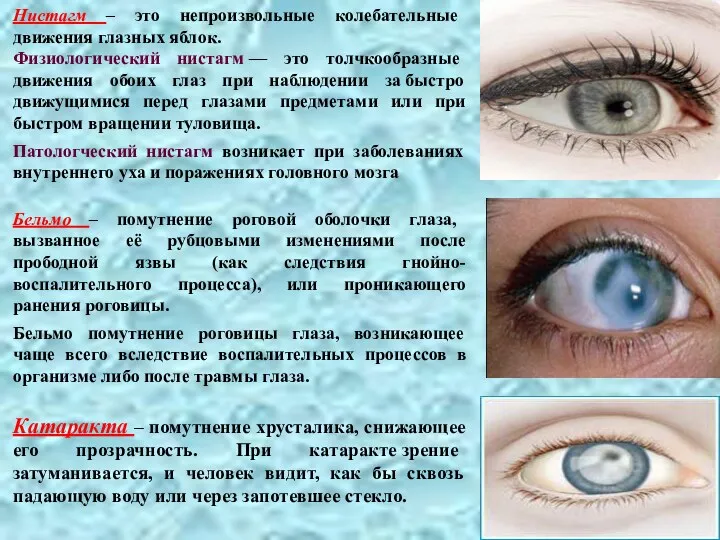

- 39. Нистагм – это непроизвольные колебательные движения глазных яблок. Физиологический нистагм — это толчкообразные движения обоих глаз

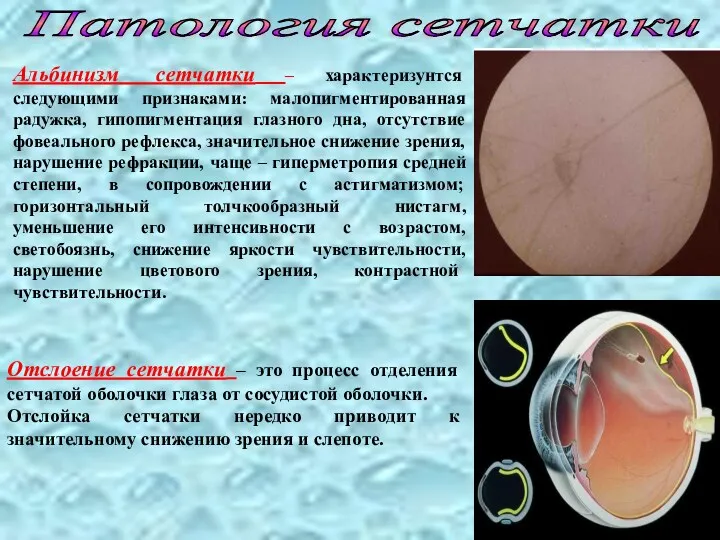

- 40. Альбинизм сетчатки – характеризунтся следующими признаками: малопигментированная радужка, гипопигментация глазного дна, отсутствие фовеального рефлекса, значительное снижение

- 41. Нарушения циркуляции крови в сетчатке возникает в результате спазма или закупорки кровеносного сосуда внезапно наступает частичная

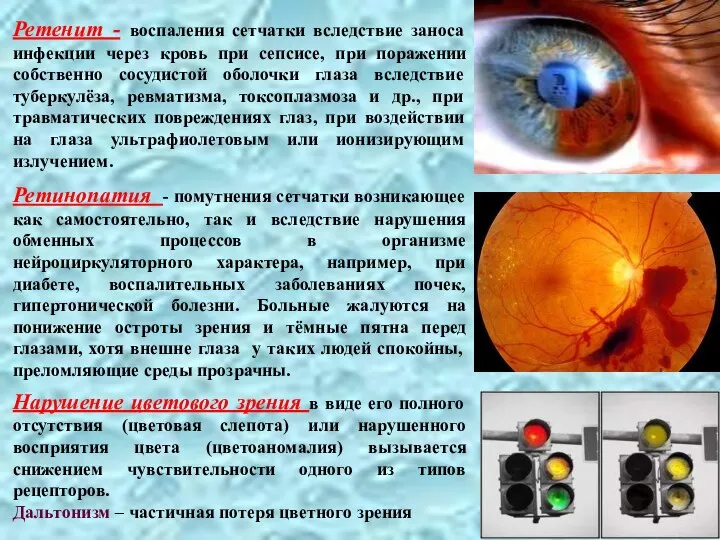

- 42. Ретенит - воспаления сетчатки вследствие заноса инфекции через кровь при сепсисе, при поражении собственно сосудистой оболочки

- 43. 2. Патология проводникового отдела зрительного анализатора

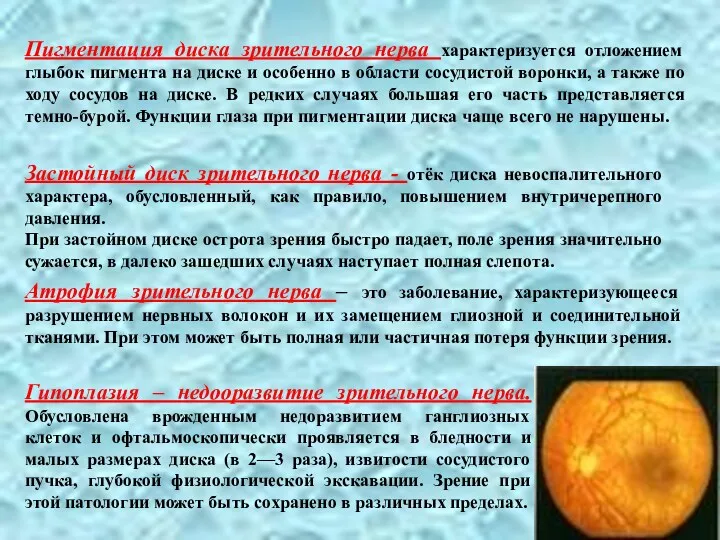

- 44. Застойный диск зрительного нерва - отёк диска невоспалительного характера, обусловленный, как правило, повышением внутричерепного давления. При

- 46. 3. Патология подкоркого-коркого отдела зрительного анализатора

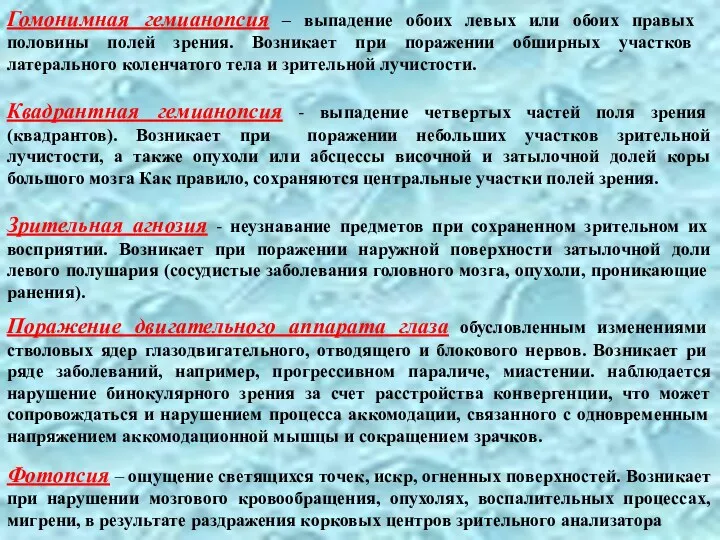

- 47. Гомонимная гемианопсия – выпадение обоих левых или обоих правых половины полей зрения. Возникает при поражении обширных

- 48. Поражения (травмы глаз) глаз

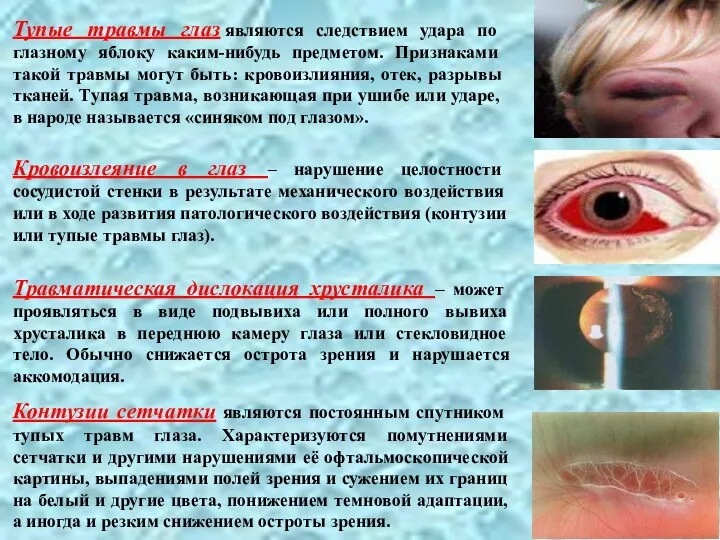

- 49. Тупые травмы глаз являются следствием удара по глазному яблоку каким-нибудь предметом. Признаками такой травмы могут быть:

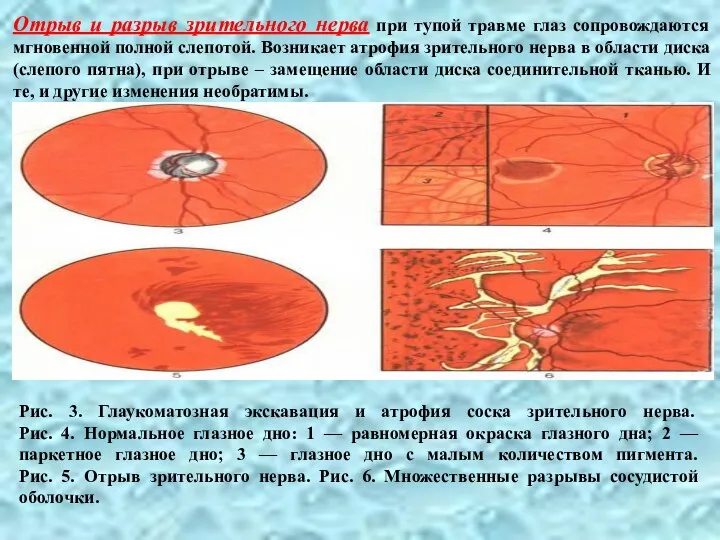

- 50. Отрыв и разрыв зрительного нерва при тупой травме глаз сопровождаются мгновенной полной слепотой. Возникает атрофия зрительного

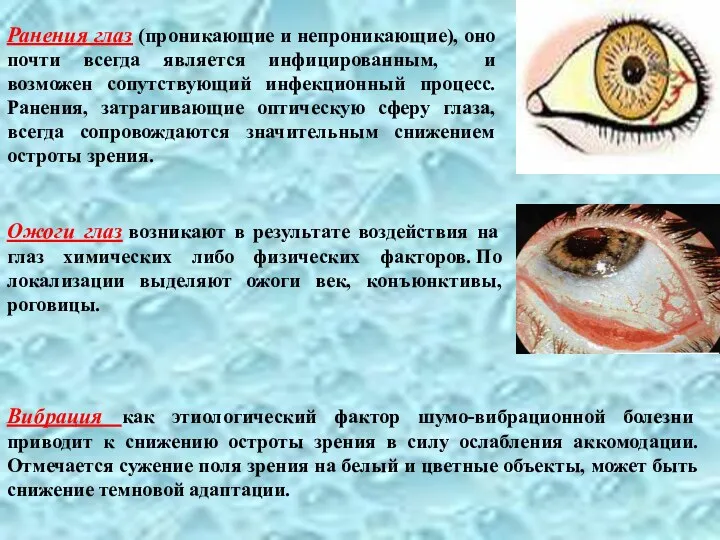

- 51. Ранения глаз (проникающие и непроникающие), оно почти всегда является инфицированным, и возможен сопутствующий инфекционный процесс. Ранения,

- 53. Скачать презентацию

Утконос. Особенности и среда обитания

Утконос. Особенности и среда обитания Особенности новейших технологий производства ферментных препаратов: амилаз, протеаз, липаз, лактаз, глюкоксидаз 2 часть

Особенности новейших технологий производства ферментных препаратов: амилаз, протеаз, липаз, лактаз, глюкоксидаз 2 часть Решение биологических задач по цитологии и генетике

Решение биологических задач по цитологии и генетике Лекарственные растения Алтая

Лекарственные растения Алтая Класс Млекопитающие. 7 класс

Класс Млекопитающие. 7 класс Местообитание и экологические ниши. Основные типы взаимодействий организмов

Местообитание и экологические ниши. Основные типы взаимодействий организмов Постэмбриональный период развития организмов

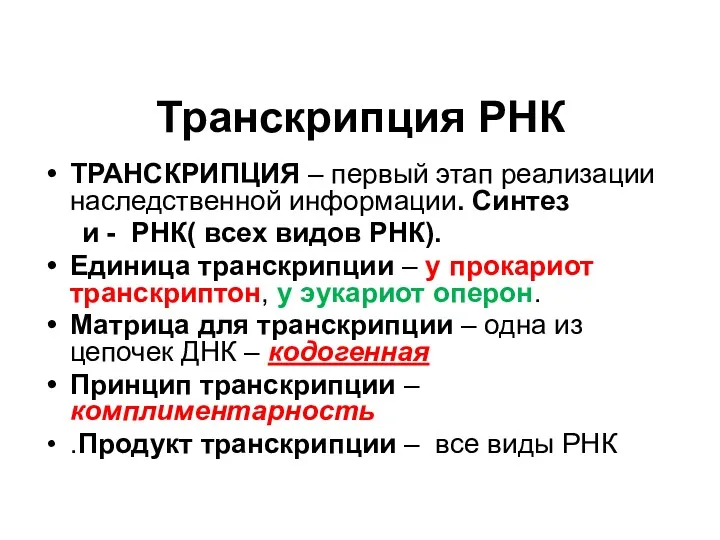

Постэмбриональный период развития организмов Транскрипция РНК

Транскрипция РНК Строение семян. 6 класс

Строение семян. 6 класс Лесоводство. Рубки спелых и перестойных лесных насаждений, естественное лесовозобновление

Лесоводство. Рубки спелых и перестойных лесных насаждений, естественное лесовозобновление Грибы - гетеротрофы

Грибы - гетеротрофы Сцепленное с полом наследование

Сцепленное с полом наследование Бальзамирование и накопление знаний о строении человеческого тела

Бальзамирование и накопление знаний о строении человеческого тела Антропосоциогенез

Антропосоциогенез Насекомые Красной Книги

Насекомые Красной Книги Викторина для знатоков природы

Викторина для знатоков природы Роль азота в питании растений. Источники азотного питания

Роль азота в питании растений. Источники азотного питания Семейства растений. Семейства крестоцветные и розоцветные

Семейства растений. Семейства крестоцветные и розоцветные Методическая разработка урока по биологии Белки - природные высокомолекулярные вещества

Методическая разработка урока по биологии Белки - природные высокомолекулярные вещества Белки. Переваривание и всасывание

Белки. Переваривание и всасывание Подводный мир. Жизнь обитателей моря

Подводный мир. Жизнь обитателей моря Тірі табиғат. Жануарлар

Тірі табиғат. Жануарлар Эволюция. Теория Ламарка

Эволюция. Теория Ламарка Виды злаков, используемые для создания газонов

Виды злаков, используемые для создания газонов Минеральное питание

Минеральное питание Тип Членистоногие (Arthropoda). Многоножки

Тип Членистоногие (Arthropoda). Многоножки Венозная система

Венозная система Рисовая косметика

Рисовая косметика