Содержание

- 2. Теоретическое занятие ПМ02 МДК 01 Раздел «СУ при кожных и венерических заболеваниях» Тема №1 «Дерматология как

- 3. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Правила Опоздания – не более 10 минут. Обязательно приходить в

- 4. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Контактные данные vkontakte страница Щаникова Наталья фото – техникум Мобильный

- 5. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Определение Дерматовенерология – отрасль медицинской науки, изучающая заболевания кожи, которые

- 6. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Органы чувств Органами чувств, или анализаторами, называются приборы, посредством которых

- 7. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Органы чувств Шесть органов чувств дают человеку многообразную информацию об

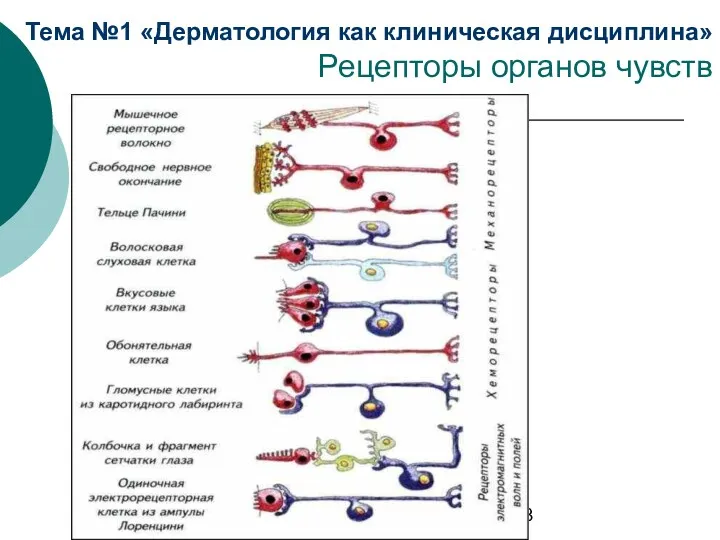

- 8. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Рецепторы органов чувств

- 9. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Органы чувств Человек может испытывать шесть видов внешних ощущений: •

- 10. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Органы чувств

- 11. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кожа Кожа (лат. cutis) — наружный покров тела — сложный

- 12. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кожа Кожа является полифункциональным органом, выполняющим ряд функций: • терморегулирующую

- 13. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кожа Терморегулирующая функция

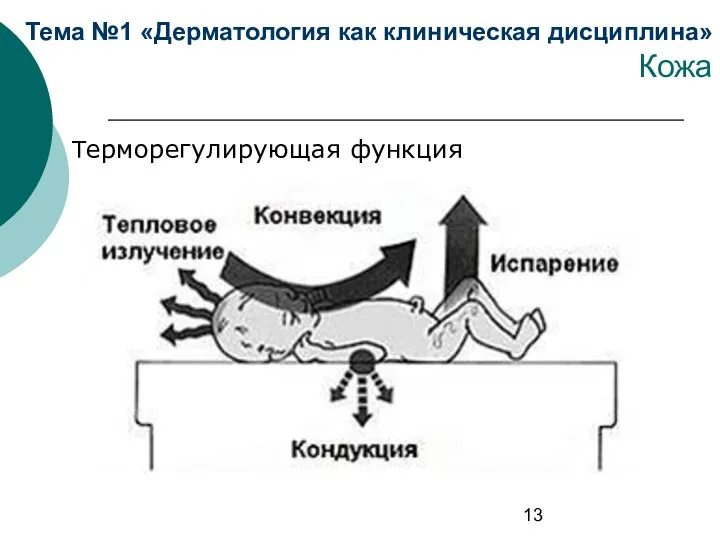

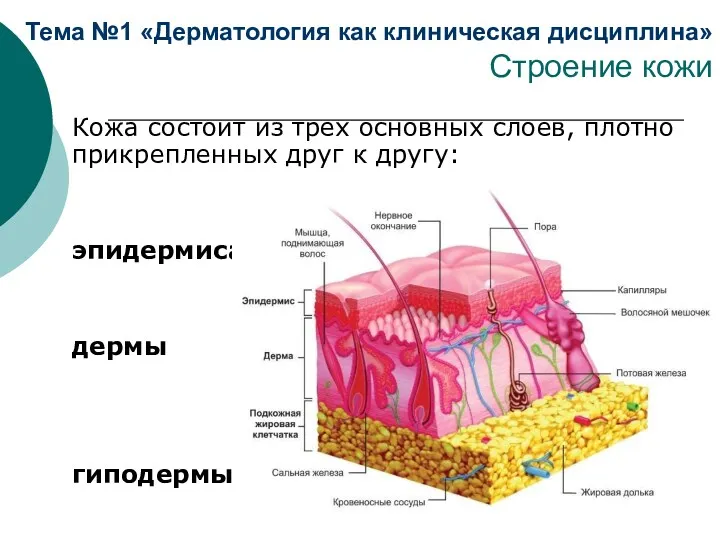

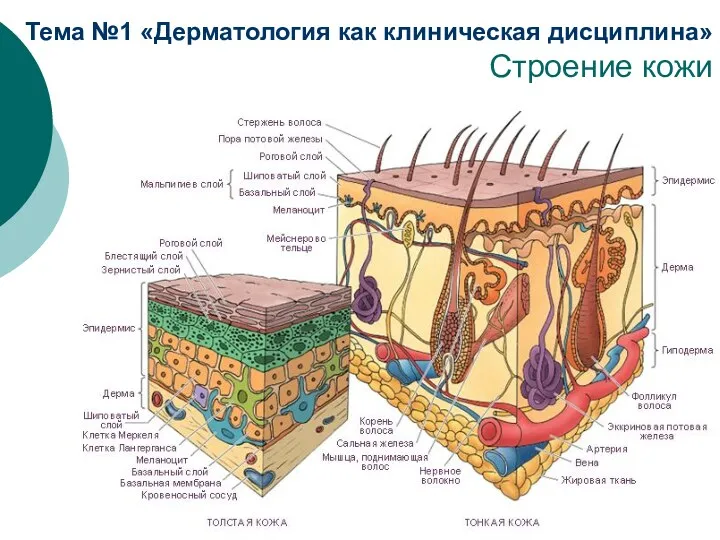

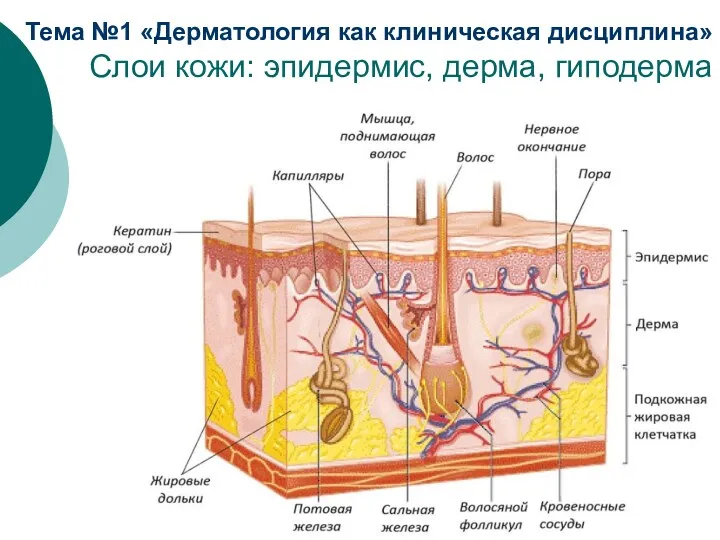

- 14. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Строение кожи Кожа состоит из трех основных слоев, плотно прикрепленных

- 15. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Строение кожи

- 16. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Строение кожи Выделяют две основные разновидности кожи: толстую и тонкую

- 17. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Толщина кожи отдельных участков тела

- 18. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Строение кожи

- 19. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Эпидермис Эпидермис (надкожица) поверхностный слой кожи. Представляет собой многослойный плоский

- 20. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кератиноциты клетки эпидермиса

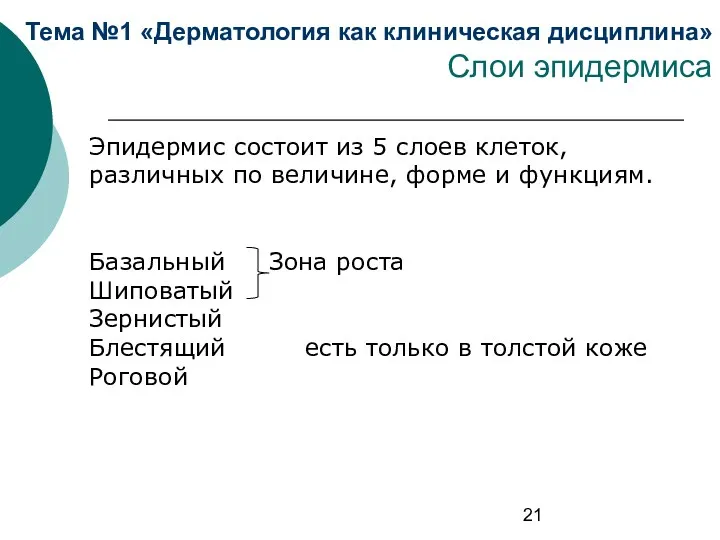

- 21. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Слои эпидермиса Эпидермис состоит из 5 слоев клеток, различных по

- 22. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Эпидермис

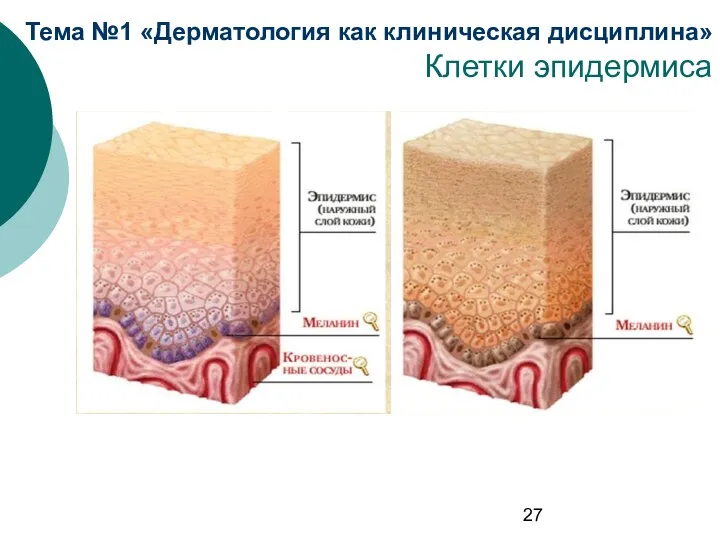

- 23. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Клетки эпидермиса В эпидермисе, помимо кератиноцитов, имеется три типа дендритических

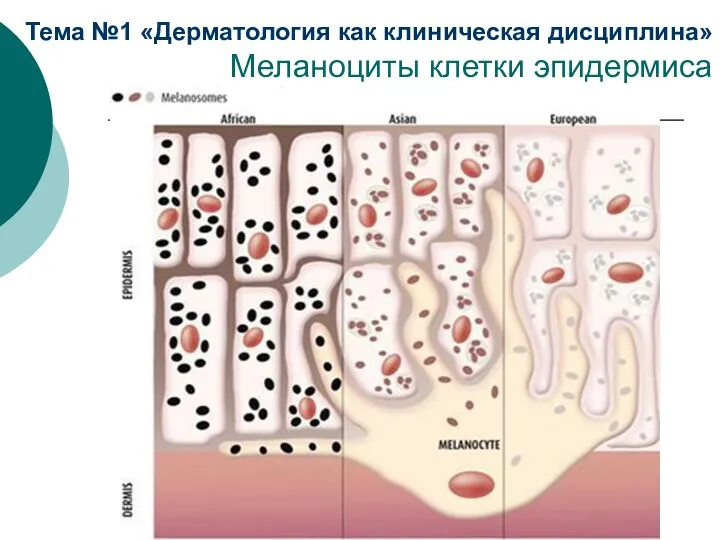

- 24. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Меланоциты клетки эпидермиса Меланоциты – дендритические клетки, которые мигрируют в

- 25. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Меланоциты клетки эпидермиса

- 26. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Клетки эпидермиса Цвет кожи зависит не от количества меланоцитов, которое

- 27. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Клетки эпидермиса

- 28. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Базальный слой эпидермиса Основа эпидермиса – его самый внутренний базальный

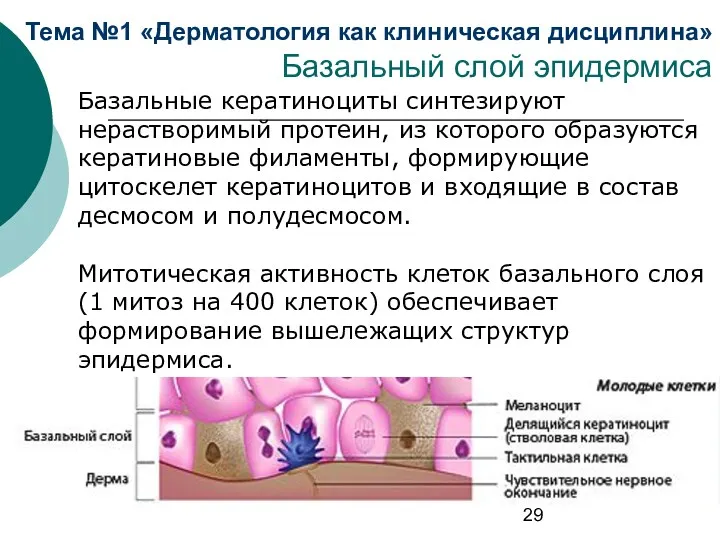

- 29. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Базальный слой эпидермиса Базальные кератиноциты синтезируют нерастворимый протеин, из которого

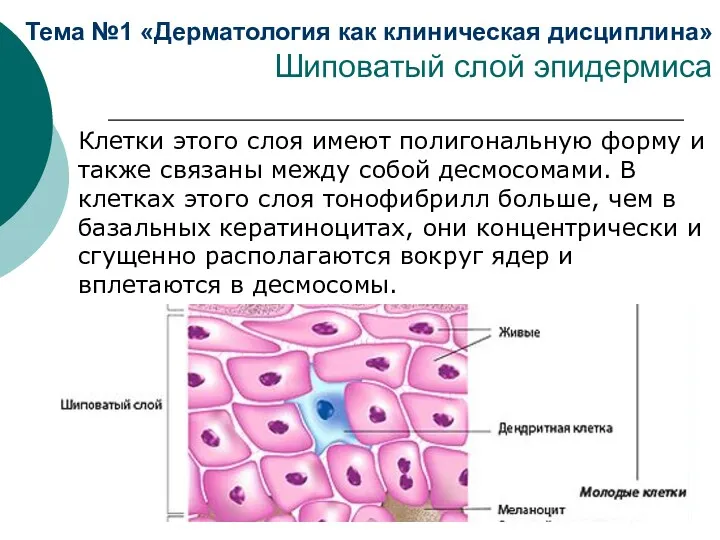

- 30. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Шиповатый слой эпидермиса Непосредственно над базальным слоем кератиноциты увеличиваются в

- 31. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Шиповатый слой эпидермиса Клетки этого слоя имеют полигональную форму и

- 32. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Шиповатый слой эпидермиса В цитоплазме шиповатых клеток имеются многочисленные округлые

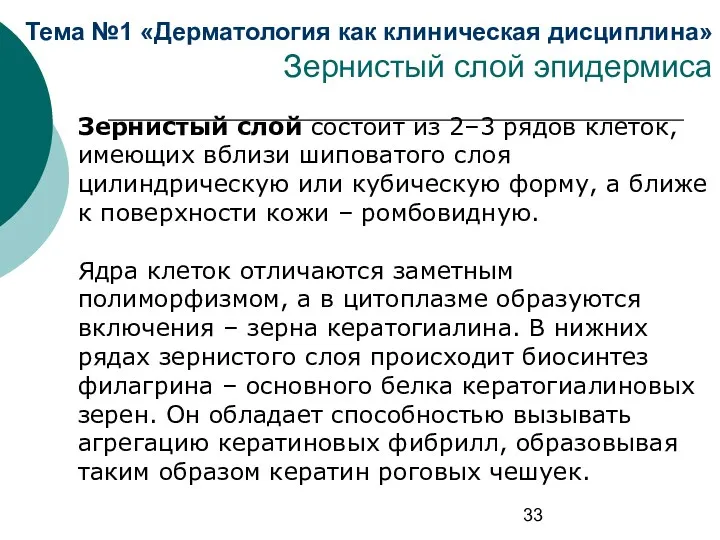

- 33. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Зернистый слой эпидермиса Зернистый слой состоит из 2–3 рядов клеток,

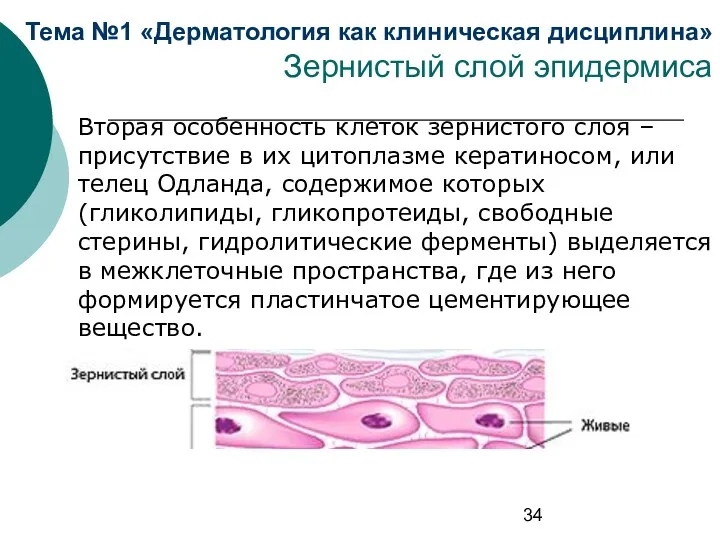

- 34. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Зернистый слой эпидермиса Вторая особенность клеток зернистого слоя – присутствие

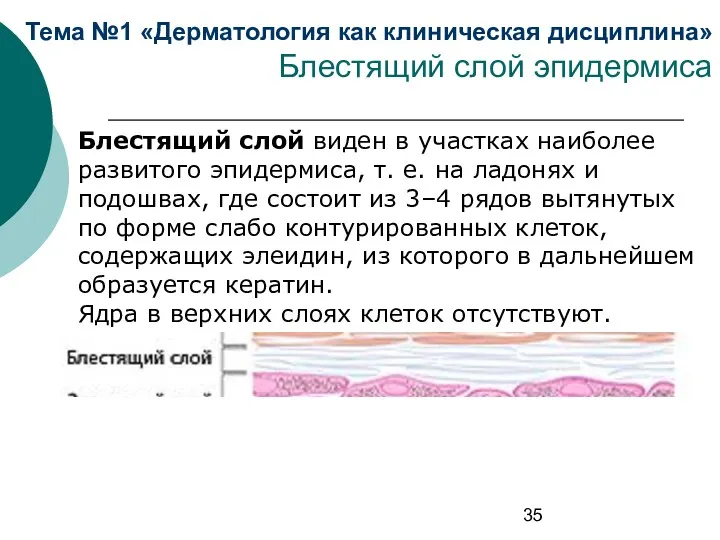

- 35. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Блестящий слой эпидермиса Блестящий слой виден в участках наиболее развитого

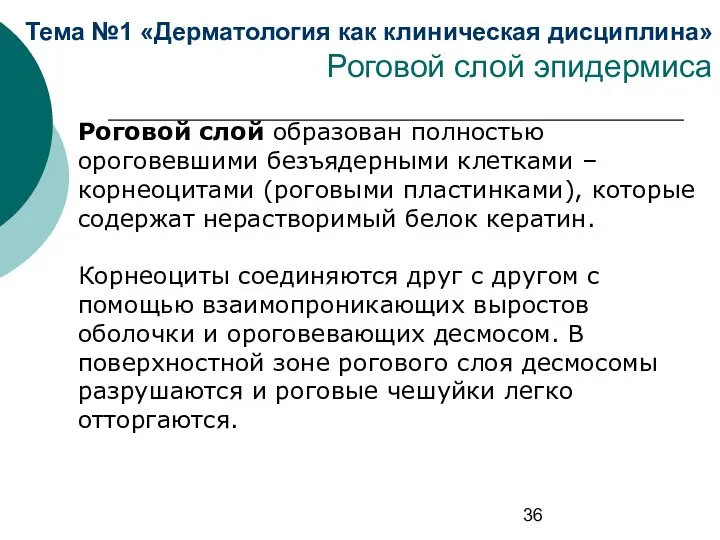

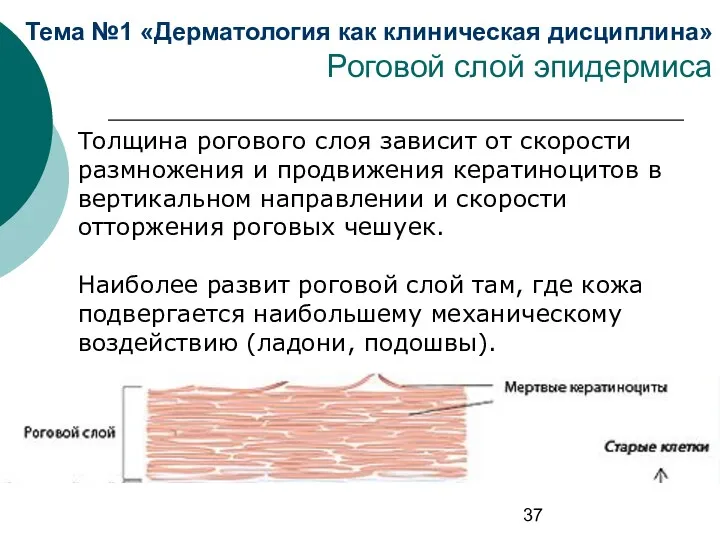

- 36. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Роговой слой эпидермиса Роговой слой образован полностью ороговевшими безъядерными клетками

- 37. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Роговой слой эпидермиса Толщина рогового слоя зависит от скорости размножения

- 38. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Базальная мембрана Эпидермис отделен от дермы базальной мембраной, толщиной 40–50

- 39. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Эпидермис (надкожица)

- 40. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Дерма Дерма состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластических

- 41. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сосочковый слой дермы Тонкий верхний сосочковый слой прилежит непосредственно к

- 42. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сетчатый слой дермы Более толстый сетчатый слой распространяется от основания

- 43. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сетчатый слой дермы Прочность кожи зависит в основном от структуры

- 44. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Слои кожи: эпидермис, дерма, гиподерма

- 45. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Гиподерма Гиподерма подкожная основа (жировая клетчатка) состоит из переплетающихся пучков

- 46. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Гиподерма Толщина гиподермы зависит от локализации, половой принадлежности и питания.

- 47. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Гиподерма

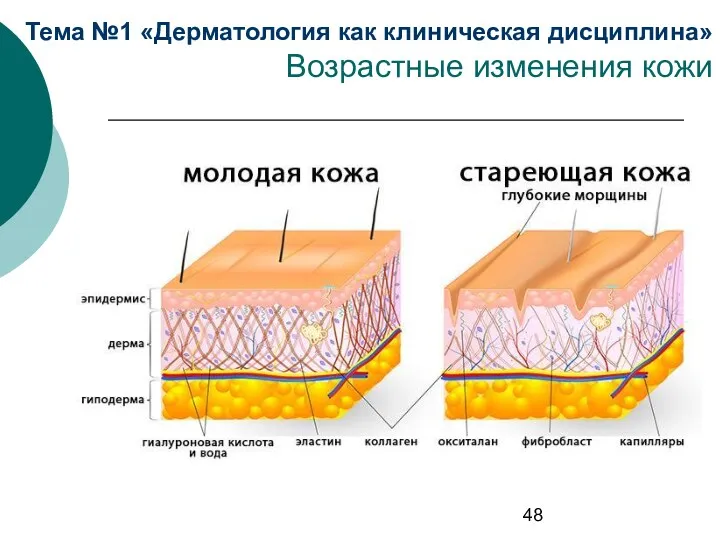

- 48. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Возрастные изменения кожи

- 49. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Возрастные изменения кожи

- 50. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Мышцы кожи Мышцы: гладкие и поперечно-полосатые. Мышцы кожи представляют собой

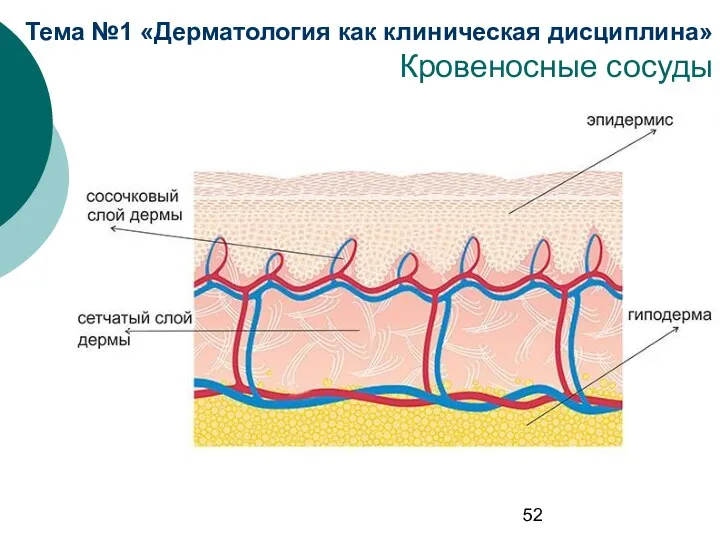

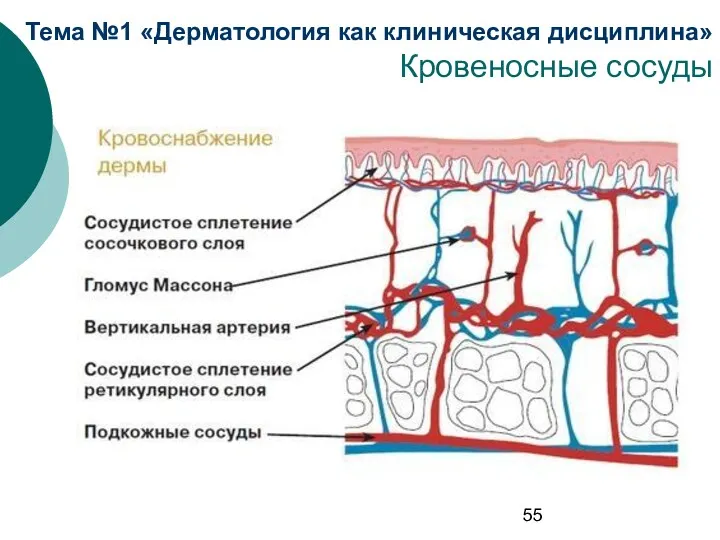

- 51. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кровеносные сосуды Кровоснабжение кожи осуществляется двумя артериальными и венозными сплетениями

- 52. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кровеносные сосуды

- 53. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сосудистые реакции кожи Сосуды кожи иннервируются симпатической и парасимпатической нервной

- 54. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сосудистые реакции кожи Дермографизм - ответная реакция сосудов кожи на

- 55. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Кровеносные сосуды

- 56. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Лимфатическая система Лимфатическая система кожи представлена поверхностной сетью, которая начинается

- 57. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Нервные волокна Нервный аппарат кожи представляет собой большое рецепторное поле.

- 58. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Нервные волокна

- 59. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Нервные волокна Ход кожных нервов в основном повторяет сосудистую сеть:

- 60. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Нервные волокна

- 61. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Нервные волокна

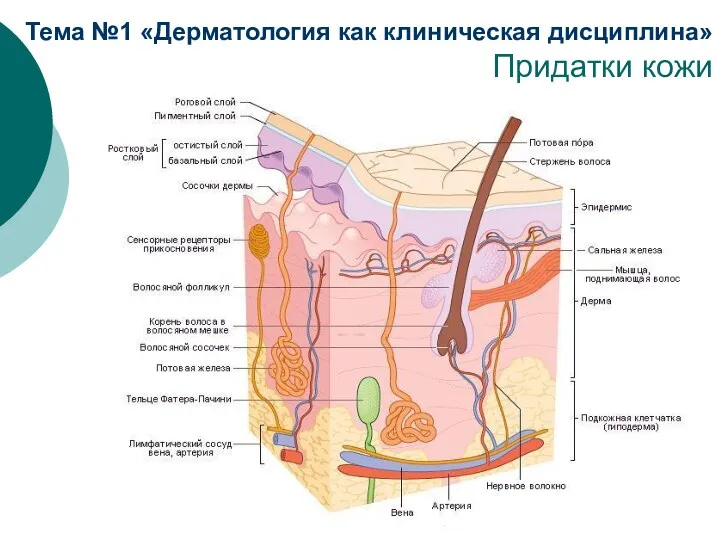

- 62. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Придатки кожи Сальные железы Потовые железы Волосы Ногти Молочные железы

- 63. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Придатки кожи

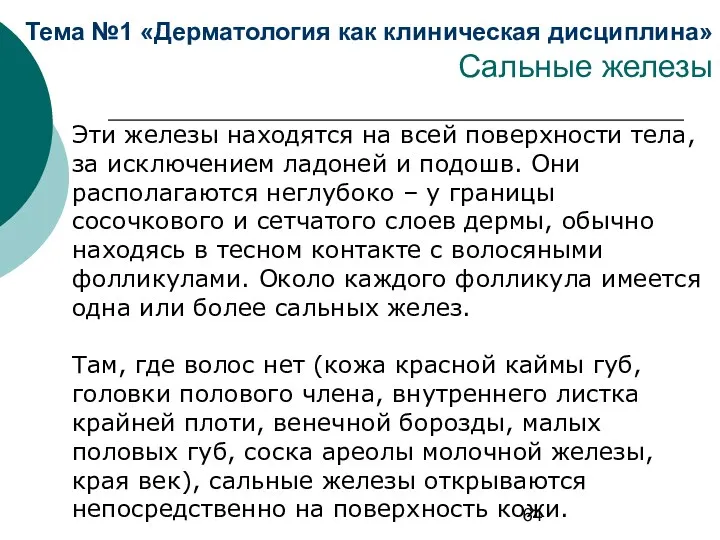

- 64. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сальные железы Эти железы находятся на всей поверхности тела, за

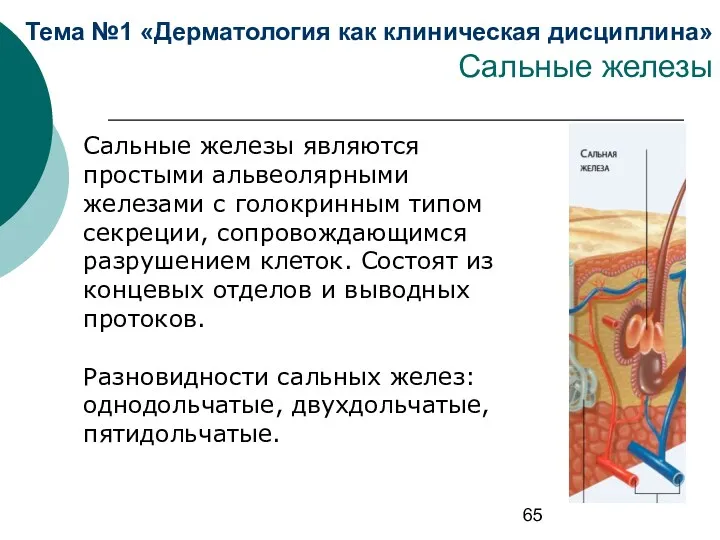

- 65. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сальные железы Сальные железы являются простыми альвеолярными железами с голокринным

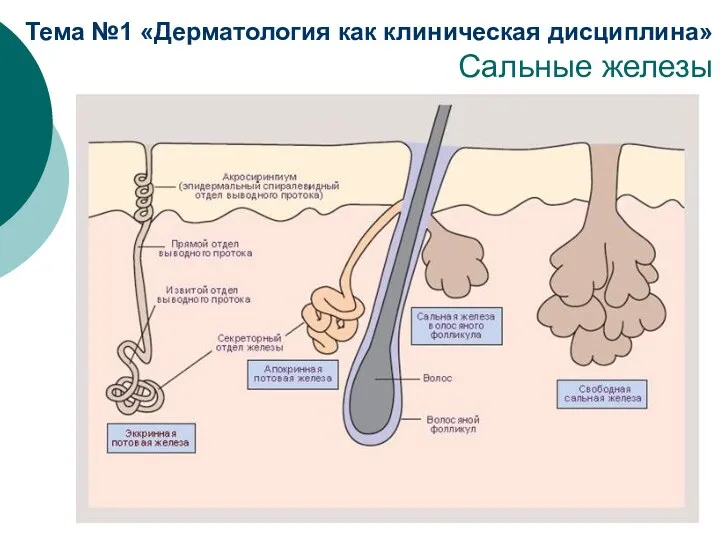

- 66. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сальные железы

- 67. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сальные железы Функция сальных желез заключается в выработке кожного сала,

- 68. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сальные железы Кожное сало это сложный по составу секрет. В

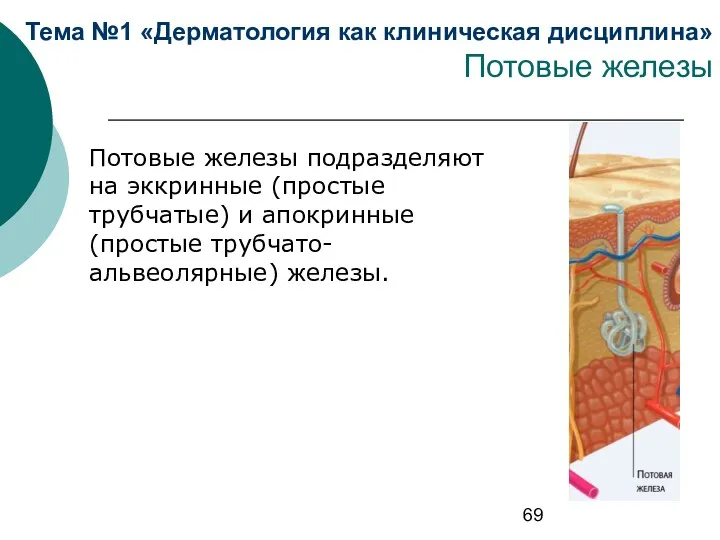

- 69. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Потовые железы Потовые железы подразделяют на эккринные (простые трубчатые) и

- 70. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Потовые железы Эккринные потовые железы располагаются во всех участках кожного

- 71. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Потовые железы Пот – секрет потовых желез. Состав: 98% вода,

- 72. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Потовые железы Апокринные потовые железы расположены в коже подмышечных впадин,

- 73. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Сальные и потовые железы, волосы

- 74. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Водно-липидная мантия Поверхность кожи покрыта сплошной, тонкой водно-жировой эмульсионной пленкой

- 75. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Водно-липидная мантия Функции водно-липидной мантии: препятствует пересушиванию кожи регулирует темпы

- 76. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Волосы представляют собой ороговевшие нитевидные придатки кожи. У взрослых

- 77. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Структура и цвет волос являются генетически детерминированными и во

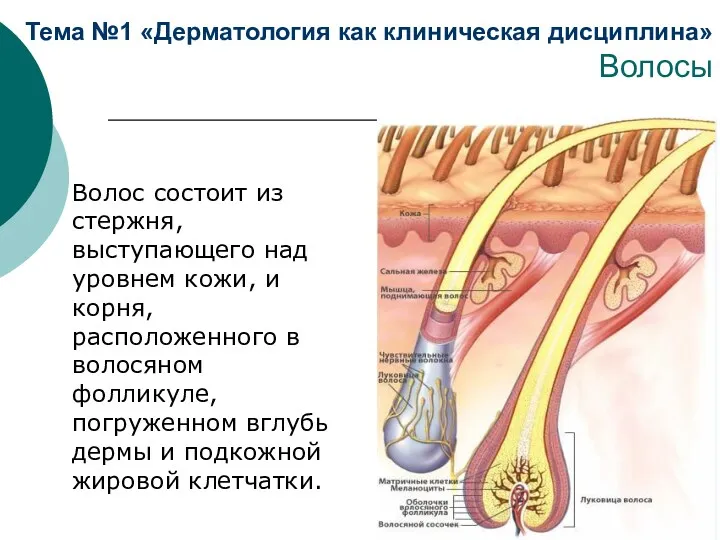

- 78. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Волос состоит из стержня, выступающего над уровнем кожи, и

- 79. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Волосы бывают: Пушковые Щетинистые Длинные Длинные – покрывают волосистую

- 80. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Щетинистые – образуют брови, ресницы, обнаруживаются в наружном слуховом

- 81. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Пушковые – самые многочисленные, тонкие, короткие, бесцветные волосы, покрывающие

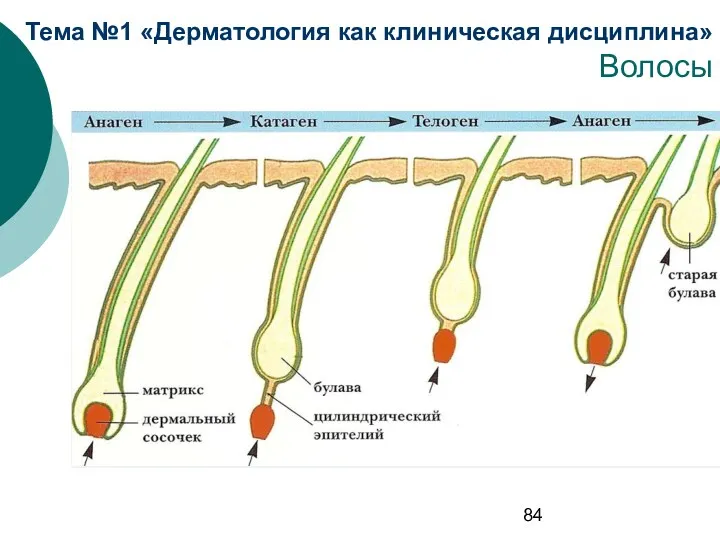

- 82. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Волосы человека имеют три фазы развития, плавно переходящие из

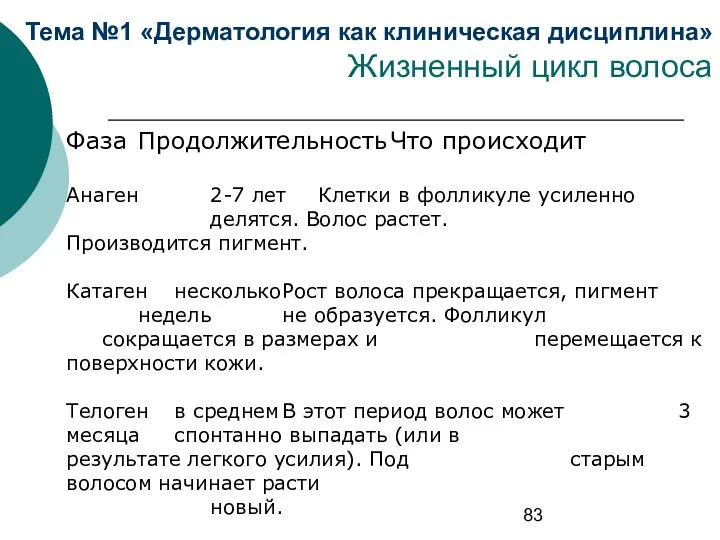

- 83. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Жизненный цикл волоса Фаза Продолжительность Что происходит Анаген 2-7 лет

- 84. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы

- 85. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы Волосяной фолликул состоит из 3 частей: глубокой части —

- 86. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы

- 87. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Волосы

- 88. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Ногти Ногтевая пластинка расположена на ногтевом ложе и состоит из

- 89. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Ногти

- 90. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Ногти Ногтевое ложе представлено многослойным эпителием, состоящим из базального и

- 91. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Ногти Микроциркуляция ногтя обеспечивается кровеносными сосудами соединительной ткани в области

- 92. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Слизистые оболочки В области отверстий носа, рта, мочеполовых органов, ануса

- 93. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Слизистые оболочки В слизистой оболочке рта в отличие от кожи

- 94. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Слизистые оболочки Особенностью строения кожи гениталий (головка полового члена, внутренний

- 95. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Функции кожи Основные функции кожи Защитная: Механическая Регенераторная Бактерицидная Терморегуляторная

- 96. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Биохимия кожи Кожа человека представляет собой очень сложную структуру, построенную

- 97. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Биохимия кожи Нормальная жизнедеятельность клеток происходит в условиях постоянства ионного

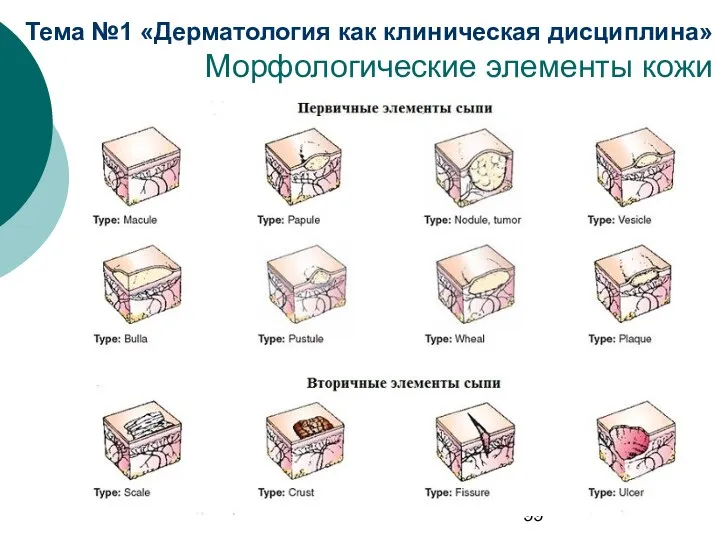

- 98. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Морфологические элементы кожи Морфологические элементы кожных сыпей — это высыпания,

- 99. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Морфологические элементы кожи

- 100. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Бесполостные: Пятно Macula Волдырь Urtica Папула, узелок

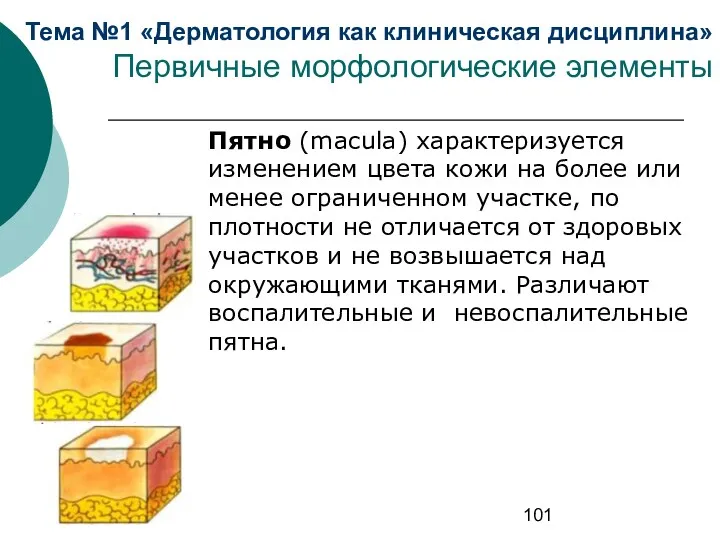

- 101. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Пятно (macula) характеризуется изменением цвета кожи на

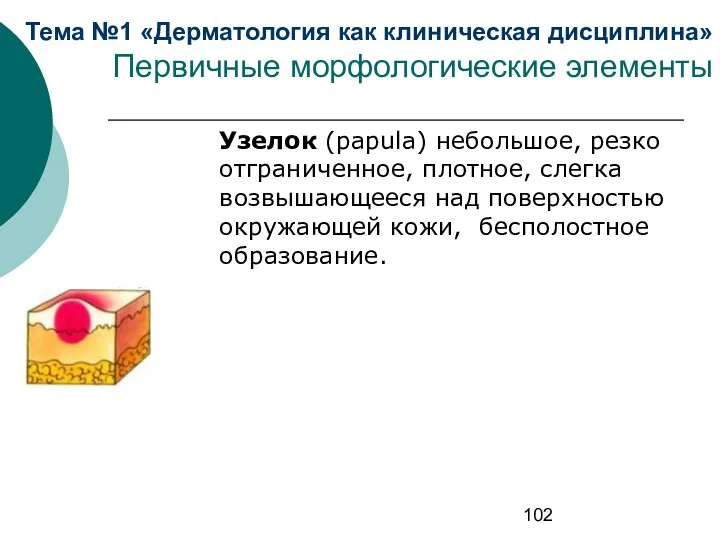

- 102. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Узелок (papula) небольшое, резко отграниченное, плотное, слегка

- 103. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Папулы появляются вследствие скопления воспалительного клеточного инфильтрата

- 104. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Узелки могут иметь разнообразную окраску. По форме

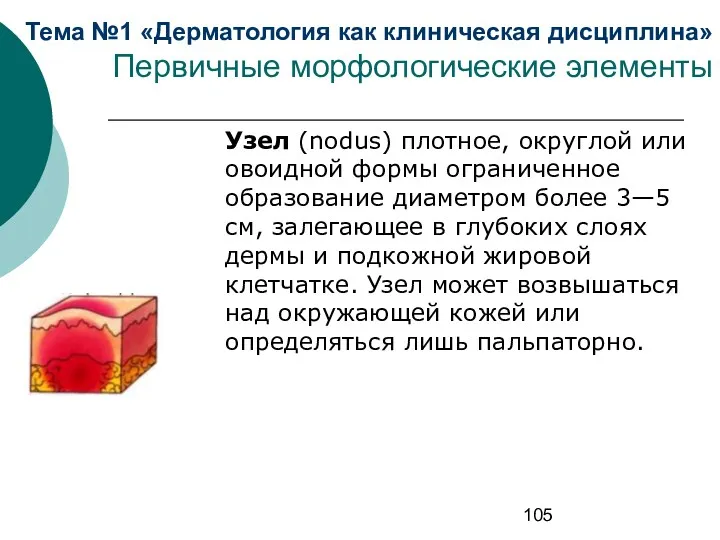

- 105. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Узел (nodus) плотное, округлой или овоидной формы

- 106. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Узлы подразделяют на воспалительные и невоспалительные. При

- 107. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Невоспалительные узлы встречаются при различных новообразованиях соответствующей

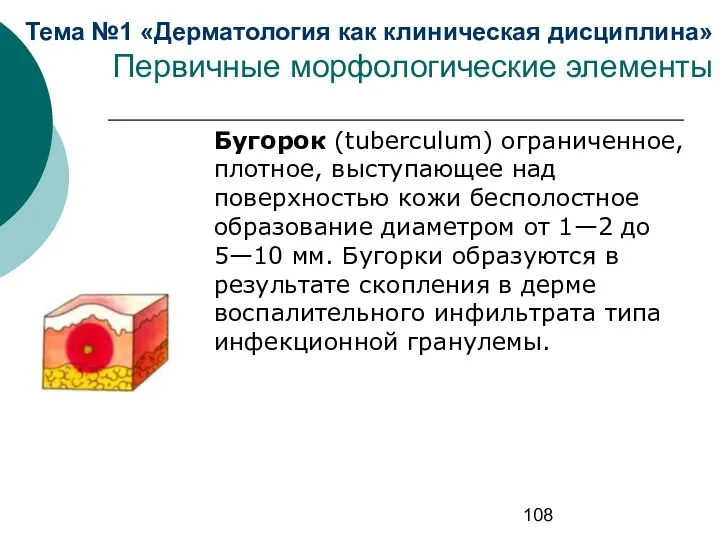

- 108. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Бугорок (tuberculum) ограниченное, плотное, выступающее над поверхностью

- 109. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Цвет бугорка может варьировать от розово-красного до

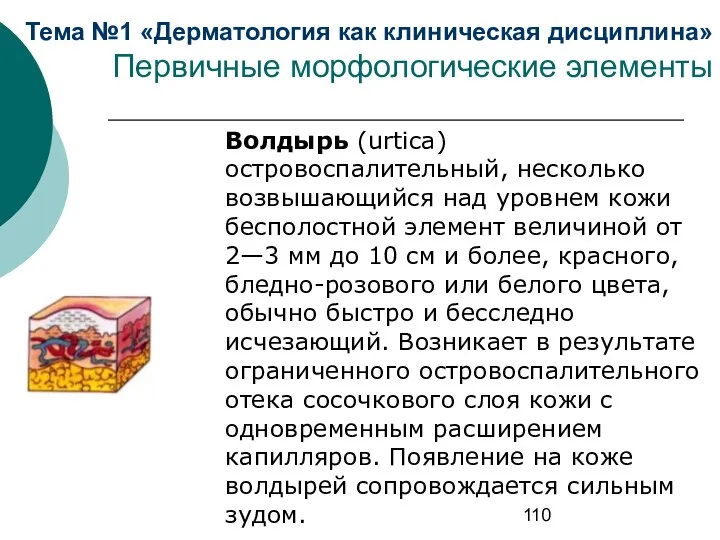

- 110. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Волдырь (urtica) островоспалительный, несколько возвышающийся над уровнем

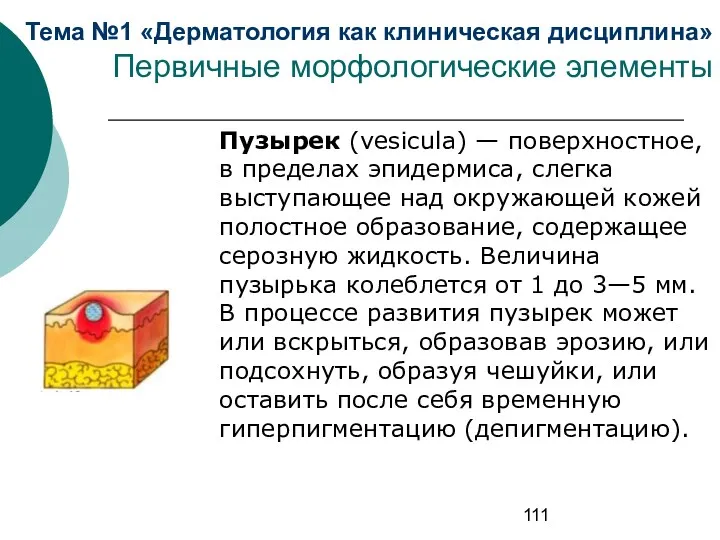

- 111. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Пузырек (vesicula) — поверхностное, в пределах эпидермиса,

- 112. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Пузырь (bulla) полостной элемент, подобный пузырьку, но

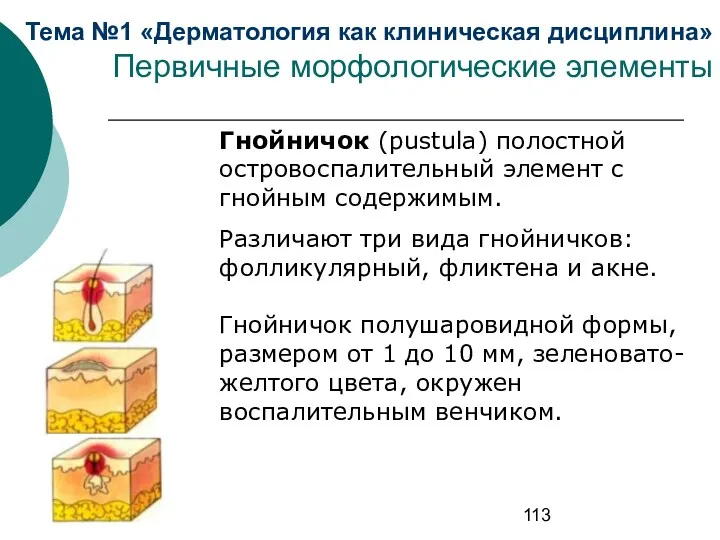

- 113. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Гнойничок (pustula) полостной островоспалительный элемент с гнойным

- 114. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Первичные морфологические элементы Гнойничок может образоваться первично или вторично из

- 115. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Вторичное пятно Macula Эрозия Erosio Язва Ulcus

- 116. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Ссадина, экскориация (excoriatio) дефект кожи, появляющийся в

- 117. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Язва (ulcus) глубокий дефект кожи, достигающий дермы,

- 118. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Трещины, надрывы (fissura, rhagades) линейные нарушения целостности

- 119. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Поверхностные трещины локализуются в пределах эпидермиса, из

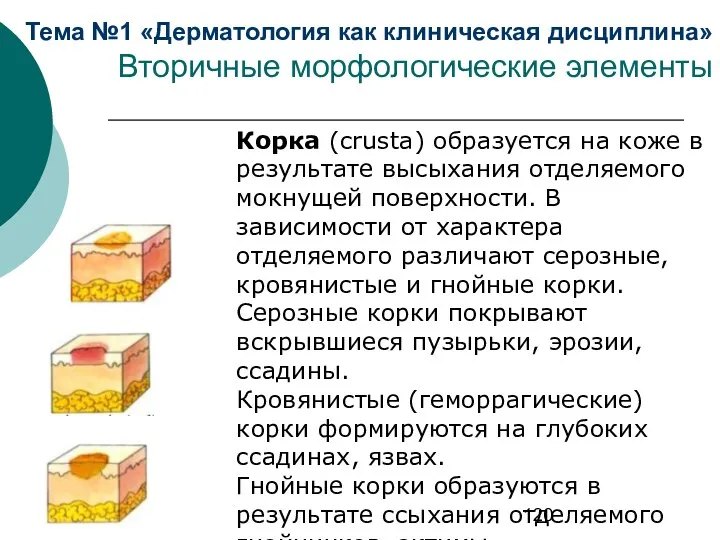

- 120. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Корка (crusta) образуется на коже в результате

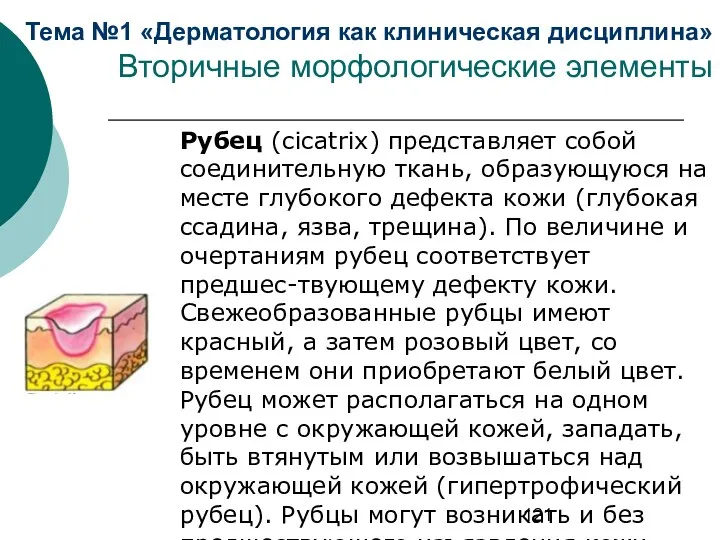

- 121. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Рубец (cicatrix) представляет собой соединительную ткань, образующуюся

- 122. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Атрофия кожи (atrophia) — состояние, при котором

- 123. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Лихенификация (lichenificatio) - уплотнение кожи, возникающее чаще

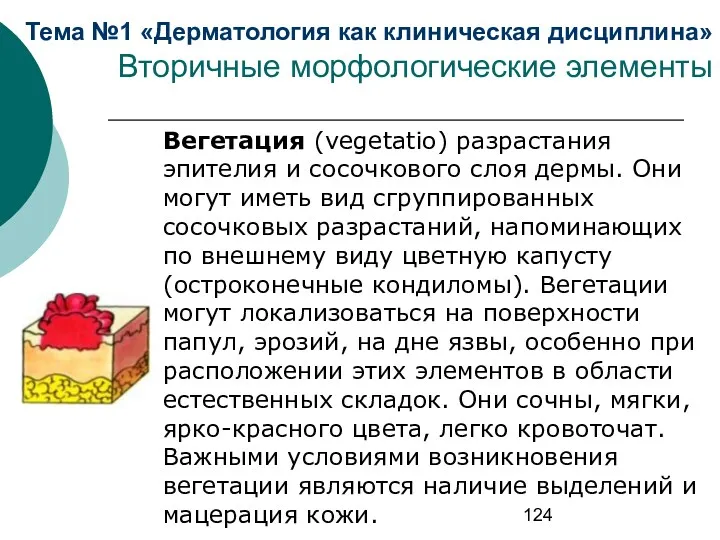

- 124. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Вторичные морфологические элементы Вегетация (vegetatio) разрастания эпителия и сосочкового слоя

- 125. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Патологические состояния кожи Кератоз Keratosis Лихенификация, лихенизация Lichenificatio Вегетация Vegetatio

- 126. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Клинико-морфологическая характеристика элементов кожной сыпи Сыпи бывают мономорфные, когда в

- 127. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Клинико-морфологическая характеристика элементов кожной сыпи Кроме того, существует понятие истинного

- 128. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Причины кожных заболеваний

- 129. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Причины кожных заболеваний Механические повреждения Химические повреждения Термические повреждения Возбудители

- 130. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина»

- 131. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Рекомендуемая литература Учебники: Б.И. Зудин, Н.Г. Кочергин, А.Б. Зудин. Кожные

- 132. Тема №1 «Дерматология как клиническая дисциплина» Рекомендуемая литература Атласы: Бакстон П. Дерматология. Пер. с англ. –

- 134. Скачать презентацию

Анатомия человека

Анатомия человека Строение волос

Строение волос Тип моллюски

Тип моллюски Надкласс II. Рыбы

Надкласс II. Рыбы Развитие органического мира

Развитие органического мира Омыртқалы жануарлардың қозғалуы

Омыртқалы жануарлардың қозғалуы Строение органа слуха

Строение органа слуха Спинной мозг

Спинной мозг Сочные плоды

Сочные плоды Циклы развития растений (занятие по подготовке к ЕГЭ)

Циклы развития растений (занятие по подготовке к ЕГЭ) Половые гормоны

Половые гормоны Общий обзор головного мозга; его части как производные мозговых пузырей

Общий обзор головного мозга; его части как производные мозговых пузырей Разнообразие пород гусей

Разнообразие пород гусей Хордові. Підтип покривники, безчерепні

Хордові. Підтип покривники, безчерепні Вомбат – житель Австралии

Вомбат – житель Австралии Палеозойская эра

Палеозойская эра Сердечно-сосудистая система строение и физиология сердца

Сердечно-сосудистая система строение и физиология сердца Железы внутренней секреции

Железы внутренней секреции Строение и функции кожи (1)

Строение и функции кожи (1) 10 опасных животных на Земле

10 опасных животных на Земле Игра. Угадай животное

Игра. Угадай животное Протерозойская эра

Протерозойская эра Углеводы. Глюкоза

Углеводы. Глюкоза Технология секвенирования генома и сборка генома. Лекция 8

Технология секвенирования генома и сборка генома. Лекция 8 Введение в медицинскую биологию. Структурно-функциональная организация клетки. (Лекция 1)

Введение в медицинскую биологию. Структурно-функциональная организация клетки. (Лекция 1) Цветы для детского сада

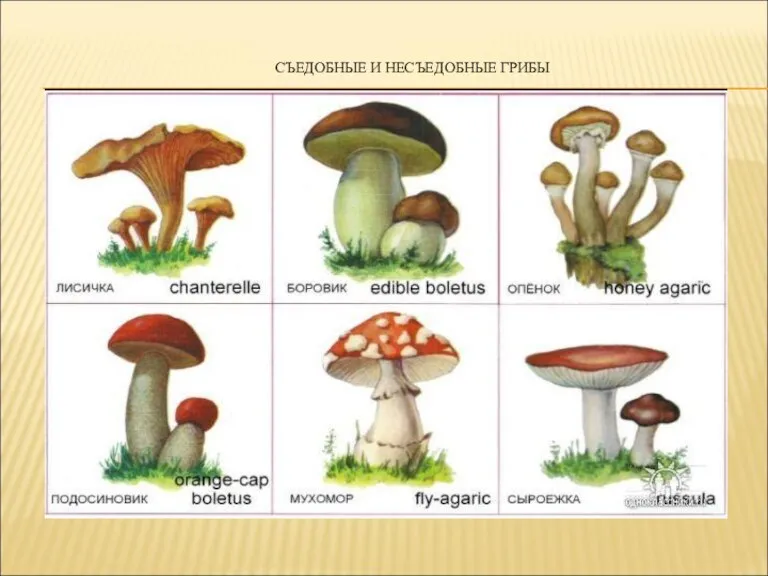

Цветы для детского сада Съедобные и несъедобные грибы

Съедобные и несъедобные грибы Физиология размножения животных

Физиология размножения животных