Содержание

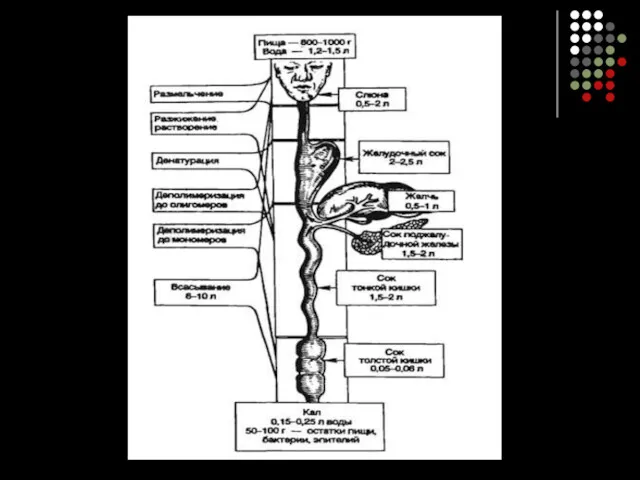

- 2. Значение системы пищеварения состоит в том, что она является основным поставщиком пластического и энергетического материала для

- 3. Основные типы пищеварения: 1) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГИДРОЛАЗ: - аутолитическое - расщепление происходит ферментами, входящими

- 4. внутриклеточное – гидролиз питательных веществ осуществляется в клетке. Например: микоциты – наиболее древний тип пищеварения. внеклеточное

- 5. 3) по типу выделения секрета: - голокриновые – клетки поверхностного эпителия желудка. Вся клетка превращается в

- 6. ФУНКЦИИ ЖКТ: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ

- 7. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЖКТ: 1) СЕКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ (ферментативный состав пищеварительных секретов зависит от качественного состава пищи) 2)

- 8. Ферменты пищеварительных соков Глюколитические (карбогидразы) – углеводы до ди- и моносахаров. Протеолитические (протеазы) – белки до

- 10. НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЖКТ Инкреторная –обеспечивается продукцией гормонов ЖКТ, которые участвуют в саморегуляции системы пищеварения и организма

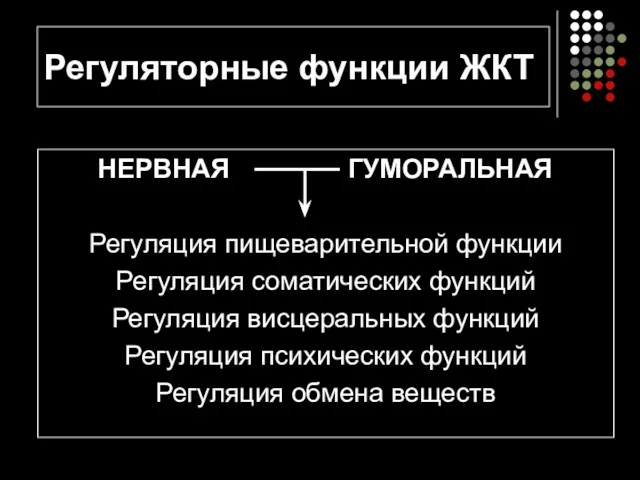

- 11. Регуляторные функции ЖКТ НЕРВНАЯ ГУМОРАЛЬНАЯ Регуляция пищеварительной функции Регуляция соматических функций Регуляция висцеральных функций Регуляция психических

- 12. Пищевой центр Интрамуральная нервная система является низшим, но очень важным уровнем регуляции пищеварения. На этом уровне

- 13. Пищевой центр Спинной и продолговатый мозг обеспечивают эфферентную иннервацию пищеварительной системы и её саморегуляцию. Лимбическая система

- 14. Пищевой центр Ведущим отделом его является гипоталамус. При разрушении латеральных ядер гипоталамуса возникает отказ от пищи

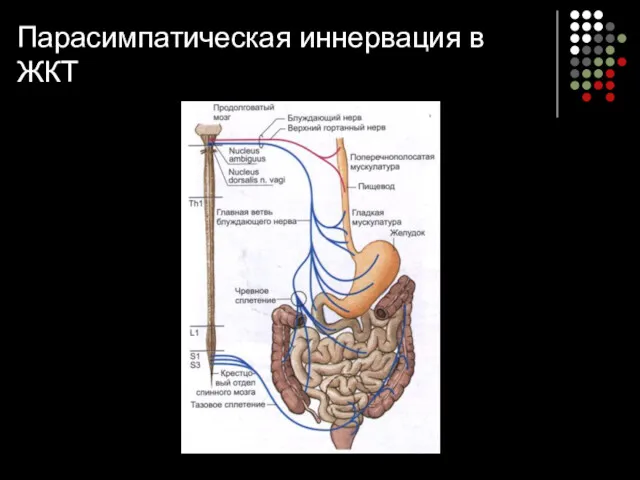

- 15. Парасимпатическая иннервация в ЖКТ

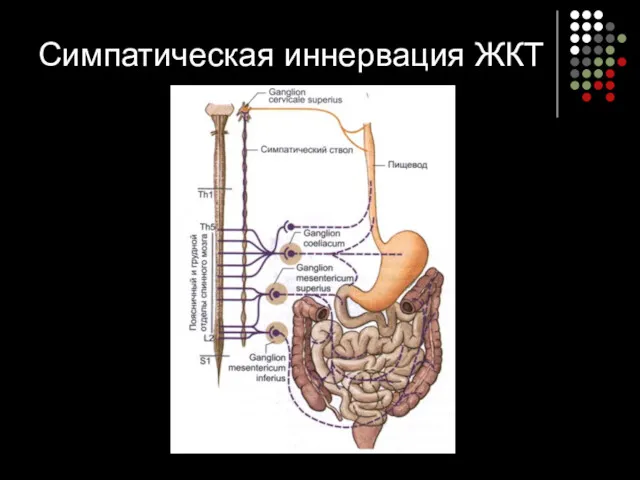

- 16. Симпатическая иннервация ЖКТ

- 17. Рефлекторные дуги рефлексов метасимпатической НС

- 18. Методы изучения экспериментальные клинические

- 19. Острый опыт состоит в том, что под наркозом открывается доступ к изучаемому органу и производится его

- 20. Хронический эксперимент начинается с подготовки экспериментального животного, заключающейся в том, что под наркозом, в стерильных условиях

- 22. Исследование слюны у человека с помощью капсулы Лешле-Красногорского

- 23. Голод – физиологическое состояние, отражающее потребность организма в питательных веществах, объективно связано с их низким уровнем

- 24. Теории голода: Глюкостатическая, Аминоацидостатическая, Липостатическая, Метаболическая (изменение уровня продуктов цикла Кребса). В возникновении состояния голода большое

- 25. Насыщение – объективное состояние, связанное с поступлением в организм пищи и нормализацией уровня питательных веществ в

- 26. Периодическая деятельность органов пищеварения

- 27. Сущность периодической деятельности состоит в том, что при пустом желудке и кишечнике в определенные периоды повышается

- 28. Периодическая деятельность проявляется также: - в сокращении стенок пищевода, - в увеличении объема желудочного сока -

- 29. Периодическая деятельность ЖКТ сопровождается изменением функций других систем организма: возрастает частота сердечных сокращений и дыхания; увеличивается

- 30. В регуляции периодической деятельности ЖКТ принимают участие: ЦНС – изменение содержания в крови глюкозы, осмотического давления

- 31. Первопричиной периодической деятельности, является состояние физиологического голода. Это состояние воспринимается гипоталамусом. Периодическая деятельность пищеварительного аппарата необходима

- 32. Питательный гомеостаз Более 100 лет назад Клод Бернар создал учение о постоянстве внутренней среды организма

- 33. Питательный гомеостаз - поддержание постоянной концентрации конкретных питательных веществ (белков, жиров, углеводов) - в соответствующих пределах.

- 34. Поскольку депонирование питательных веществ ограничено, сохранение питательного гомеостаза связано с ограничением скорости всасывания электролитов и питательных

- 35. Механизмы поддержания питательного гомеостаза имеют ряд закономерностей: вещества, которые интенсивно выделяются в полость желудка и 12-

- 36. Результат: в ЖКТ к поверхности контакта с кровью поступает не случайный набор пищевых субстратов, а среда

- 37. Пищеварение в ротовой полости

- 38. Пищеварительная Речевая Мимическая Защитная Экскреторная Терморегуляторная Регуляторная ФУНКЦИИ ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

- 39. Рецепция ротовой полости Механорецепция Хеморецепция Терморецеция Вкусовая рецепция

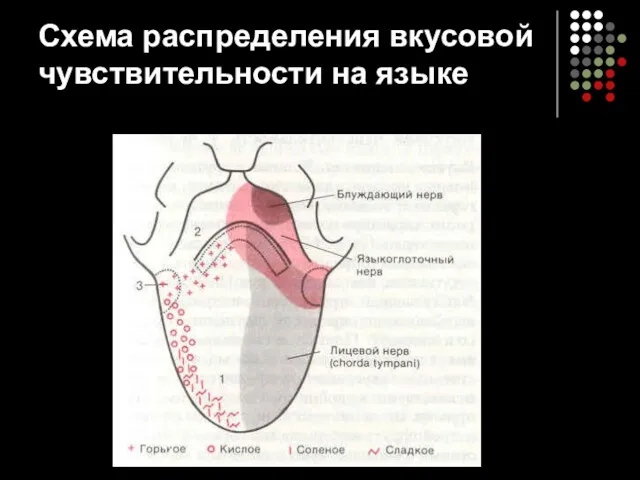

- 40. Схема распределения вкусовой чувствительности на языке

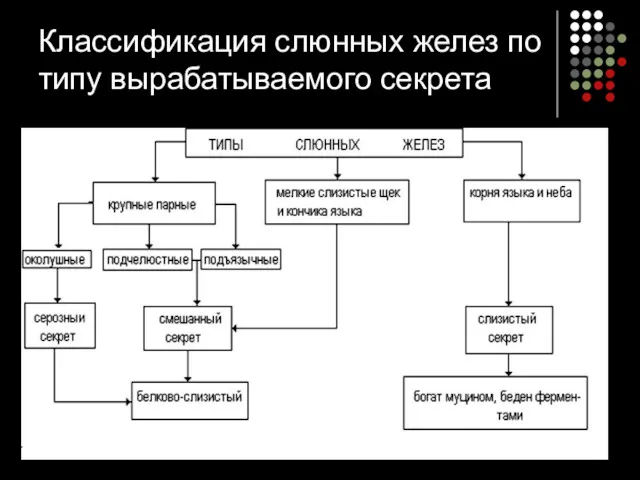

- 41. Классификация слюнных желез по типу вырабатываемого секрета

- 42. Состав слюны В сутки продукция слюны составляет от 0,5 до 2,0 л., рН смешанной слюны, в

- 43. Ферменты слюны наиболее активны в нейтральной среде. Из более чем 50 ферментов, значение имеют: амилаза -

- 44. Барьерная функция слюны обеспечивается: лизоцимом, нуклеазой слюны (антивирусное действие), иммуноглобулином А (нейтрализует экзотоксины) лейкоцитами (в 1

- 45. Регуляторная функция слюны Благодаря содержанию в ней: фактора роста эпителия, фактора роста нервов, фактора роста мезодермы,

- 46. Патология гипосамия (или сиалопения) - уменьшение выделения слюны (например, при лихорадке; при приеме некоторых антидепрессантов), сиалорея

- 48. Скачать презентацию

Хищные звери

Хищные звери Модификациялық өзгергіштік

Модификациялық өзгергіштік Почему рыбы не дышат воздухом

Почему рыбы не дышат воздухом Физиология микроорганизмов

Физиология микроорганизмов Вода, её свойства и роль в жизни человека. (3 класс)

Вода, её свойства и роль в жизни человека. (3 класс) Значение животных в природе и жизни человека

Значение животных в природе и жизни человека Необычные грибы

Необычные грибы Антиоксидант астаксантин

Антиоксидант астаксантин Паразитические плоские черви. Верно ли утверждение?

Паразитические плоские черви. Верно ли утверждение? Презентация к уроку Грибы -паразиты

Презентация к уроку Грибы -паразиты Эктопаразиты

Эктопаразиты Испарение воды растениями. Листопад

Испарение воды растениями. Листопад Матричные биосинтезы

Матричные биосинтезы Тип Иглокожие – общая характеристика

Тип Иглокожие – общая характеристика Бахчевая культура арбуз

Бахчевая культура арбуз Класс Млекопитающие или Звери

Класс Млекопитающие или Звери Биологические жидкости полости рта

Биологические жидкости полости рта Вторичночувствующие органы – орган слуха и равновесия, орган вкуса. Развитие внутреннего уха. Лекция №9

Вторичночувствующие органы – орган слуха и равновесия, орган вкуса. Развитие внутреннего уха. Лекция №9 Определение резистентности бактерий к антибиотикам и наночастицам методами сканирующей зондовой микроскопии

Определение резистентности бактерий к антибиотикам и наночастицам методами сканирующей зондовой микроскопии Химическая организация клетки

Химическая организация клетки Plants and animals of North America

Plants and animals of North America Презентация Отряд Чешуекрылые

Презентация Отряд Чешуекрылые Растения семейства розоцветные

Растения семейства розоцветные Популяция

Популяция Полевые цветы

Полевые цветы Роль ендокринних залоз у регуляції процесів фізичного, психічного та статевого розвитку

Роль ендокринних залоз у регуляції процесів фізичного, психічного та статевого розвитку Особенности поперечно-полосатых и гладких мышц. Титин (тайтин/коннектин)

Особенности поперечно-полосатых и гладких мышц. Титин (тайтин/коннектин) Органы цветковых растений

Органы цветковых растений