Содержание

- 2. Нервная система делится на ЦНС и периферическую. Головной мозг ЦНСЦНС Спинной мозг Периферическая нервная система:- нервные

- 3. ЦНС осуществляет: 1. Индивидуальное приспособление организма к внешней среде. 2. Интегративную и координирующую функции. 3. Формирует

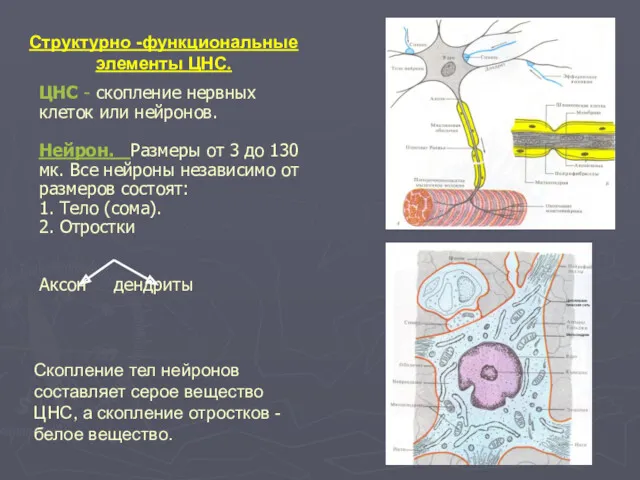

- 4. ЦНС - скопление нервных клеток или нейронов. Нейрон. Размеры от 3 до 130 мк. Все нейроны

- 5. Каждый элемент клетки выполняет определенную функцию: Тело нейрона содержит различные внутриклеточные органеллы и обеспечивает жизнедеятельность клетки.

- 6. 1. В зависимости от количества отростков различают: - униполярные – один отросток (в ядрах тройничного нерва)

- 7. Нейроглия Нейроглия заполняет пространство между нейронами, представлена клетками различной формы: 1.Астроциты осуществляют: гематоэнцефальный баръер, резорбцию медиаторов,

- 8. 2. Олигогендроциты: Образуют миелиновую оболочку Фагоцитоз 3. Микроглиальные клетки: Фагоцитоз Часть РЭС 4. Эпендимная глия Образует

- 9. Гематоэнфалический барьер включает: 1.Гистогематический барьер, состоящий из: Стенки капилляров, Эндотелия кровеносных сосудов, Базальной мембраны, Эндоплазматической сети,

- 10. Функции гематоэнцефалического барьера 1.Регулирует проникновение из крови в мозг биологически активных веществ(БАВ). 2.Препятствует поступлению в мозг

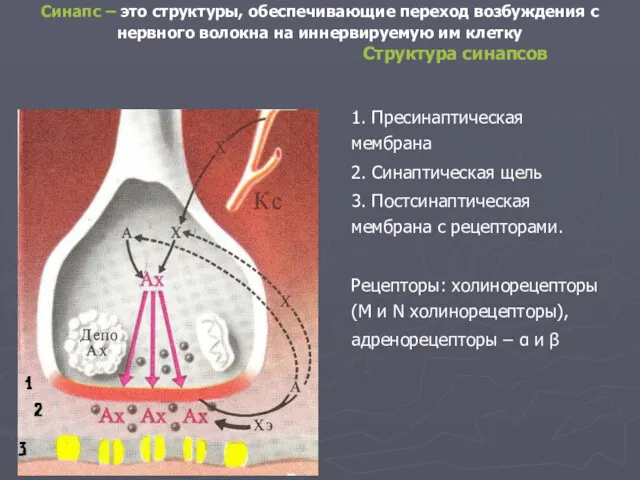

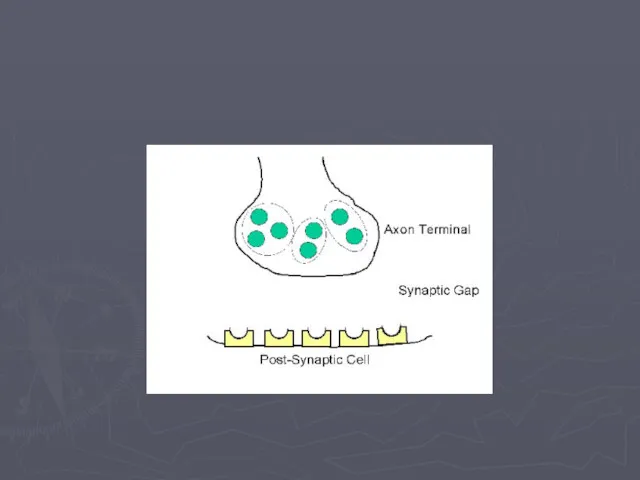

- 11. Синапс – это структуры, обеспечивающие переход возбуждения с нервного волокна на иннервируемую им клетку Структура синапсов

- 13. Медиаторы Ацетилхолин, норадреналин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), глицин, гистамин, серотонин, дофамин. Ацетилхолин передает возбуждение между клетками в

- 14. КЛАССИФИКАЦИЯ СИНАПСОВ: 1. По месту расположения: - аксоаксональные - аксодендритические - нервномышечные - дендродендритические - аксосоматические

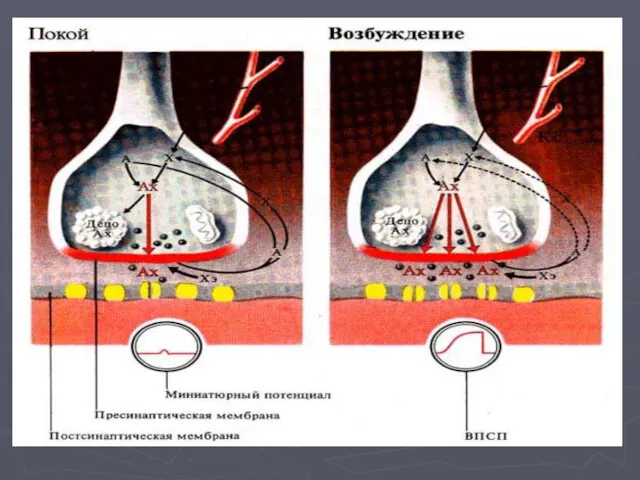

- 15. Механизм передачи возбуждения в химических синапсах Механизм передачи возбуждения в возбуждающем синапсе (химический синапс): импульс →

- 17. В тормозных синапсах механизм следующий импульс → деполяризация пресинаптической мембраны → выделение тормозного медиатора → гиперполяризация

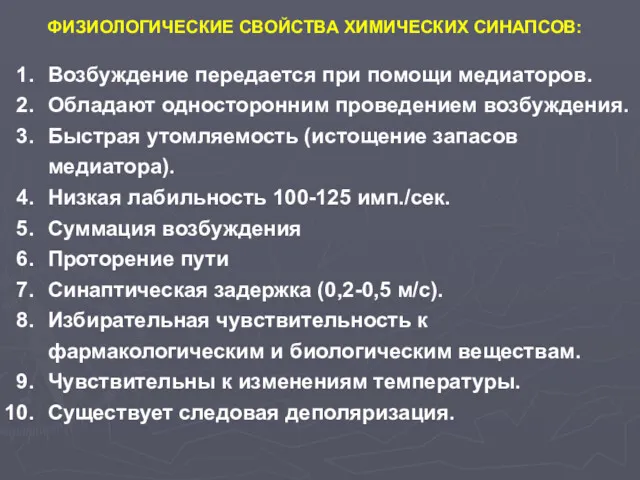

- 18. Возбуждение передается при помощи медиаторов. Обладают односторонним проведением возбуждения. Быстрая утомляемость (истощение запасов медиатора). Низкая лабильность

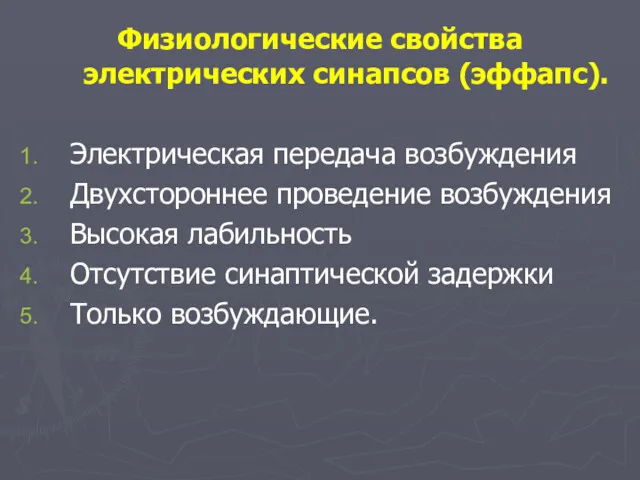

- 19. Физиологические свойства электрических синапсов (эффапс). Электрическая передача возбуждения Двухстороннее проведение возбуждения Высокая лабильность Отсутствие синаптической задержки

- 20. ТЕМА: Общая физиология ЦНС. Общие принципы регуляции функций. Нервные центры и их свойства. Механизмы координационной и

- 21. РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПРИНЦИП РЕГУЛЯЦИЙ ФУНКЦИИ Деятельность организма это закономерная рефлекторная реакция на стимул. В развитии рефлекторной теории

- 22. ЦНС осуществляет две функции рефлекторную и проводниковую. Рефлекторная деятельность осуществляется за счет рефлексов. РЕФЛЕКС – реакция

- 23. Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга – последовательно соединенная цепочка нервных клеток 1.рецептор, 2. афферентный нейрон

- 24. Сухожильные рефлексы человека (коленный, локтевой, ахиллов)

- 25. Рефлекторное кольцо - совокупность структур нервной системы, участвующих в осуществлении рефлекса и передаче информации о характере

- 26. ВРЕМЯ РЕФЛЕКСА - это время, необходимое для осуществления рефлекса, складывается из 5 компонентов: - латентный период

- 27. 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКСОВ 1. По способу вызывания: - безусловные рефлексы - условные 2. По месту расположения

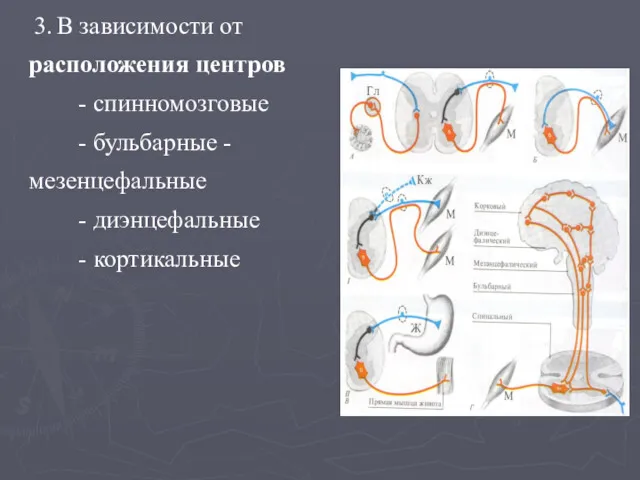

- 28. 3. В зависимости от расположения центров - спинномозговые - бульбарные - мезенцефальные - диэнцефальные - кортикальные

- 29. 4. По биологическому значению - пищевые - оборонительные - половые и др. 5. По характеру ответной

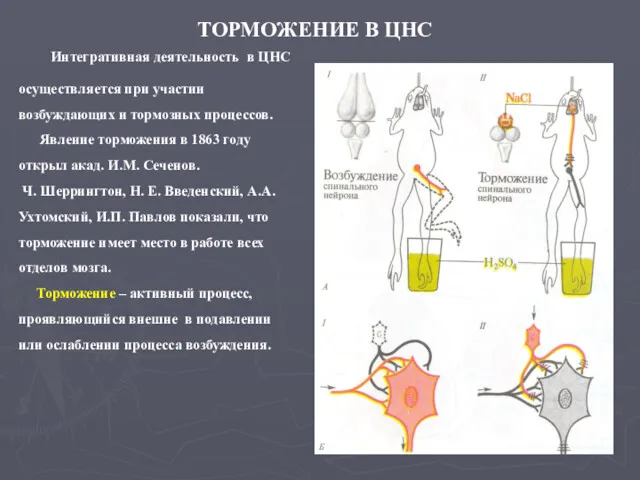

- 30. ТОРМОЖЕНИЕ В ЦНС Интегративная деятельность в ЦНС осуществляется при участии возбуждающих и тормозных процессов. Явление торможения

- 31. МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ. (Экклс, Реншоу), осуществляется с помощью вставочных структур (клетки Реншоу, Пуркинье ), имеющих связь с

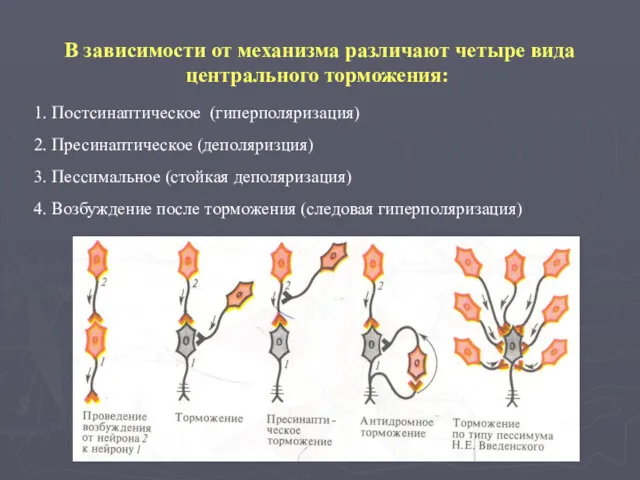

- 32. В зависимости от механизма различают четыре вида центрального торможения: 1. Постсинаптическое (гиперполяризация) 2. Пресинаптическое (деполяризция) 3.

- 33. Пресинаптическое – морфологическим субстратом является аксо-аксональный синапс, в котором выделяется медиатор и вызывает стойкую длительную деполяризацию.

- 34. Постсинаптическое – связано с деятельностью специфических тормозных клеток. При возбуждении тормозной клетки выделяется специфический тормозный медиатор

- 35. НЕРВНЫЙ ЦЕНТР – это совокупность нейронов (структур) ЦНС, необходимых для осуществления рефлекса и регуляции отдельных функций

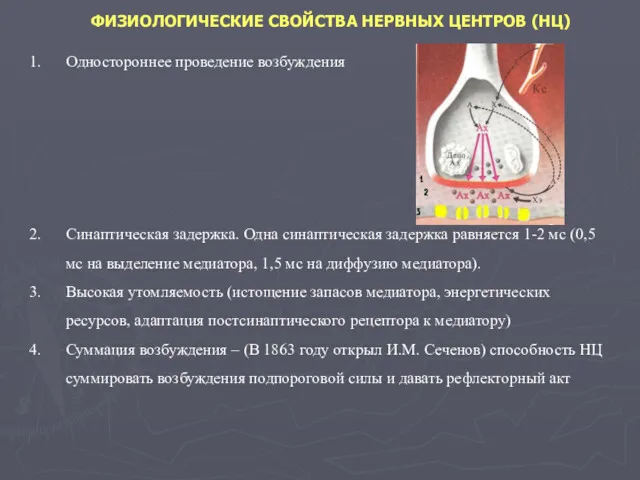

- 36. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕРВНЫХ ЦЕНТРОВ (НЦ) Одностороннее проведение возбуждения Синаптическая задержка. Одна синаптическая задержка равняется 1-2 мс

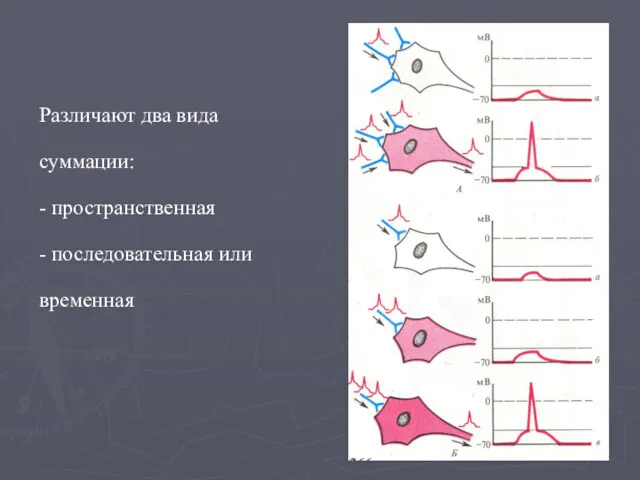

- 37. Различают два вида суммации: - пространственная - последовательная или временная

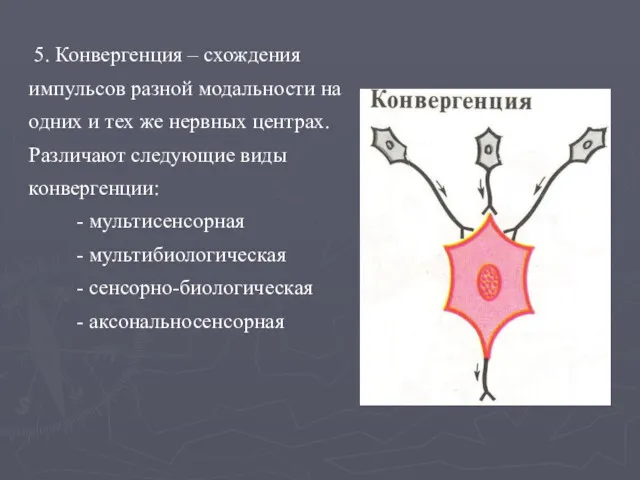

- 38. 5. Конвергенция – схождения импульсов разной модальности на одних и тех же нервных центрах. Различают следующие

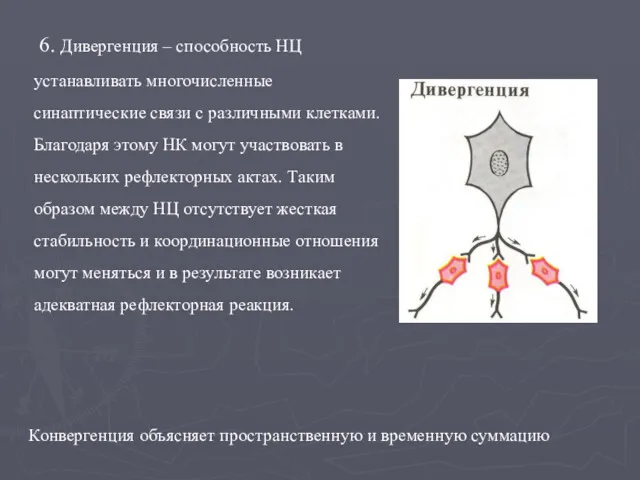

- 39. 6. Дивергенция – способность НЦ устанавливать многочисленные синаптические связи с различными клетками. Благодаря этому НК могут

- 40. 7. Окклюзия - «закупорка». Имеют частично перекрываемые рецептивные поля. Нервные центры 8. Облегчение – суммарная реакция

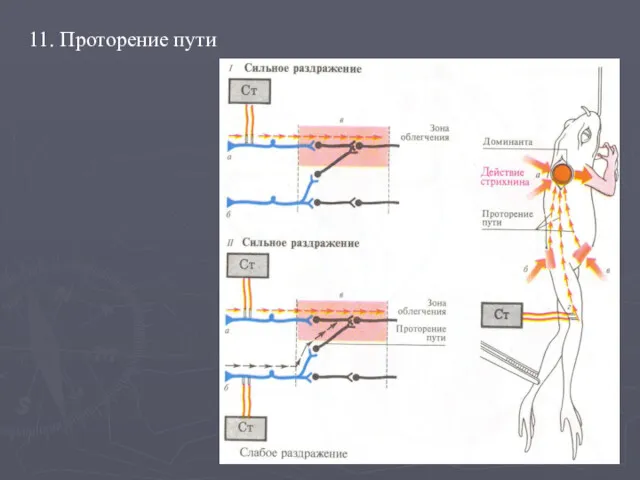

- 41. 11. Проторение пути

- 42. 12. Низкая лабильность 13. Высокая чувствительность к гипоксии 14. Избирательная чувствительность к фармакологическим веществам 15. Тонус

- 43. КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Координация – взаимодействие нейронов в НЦ, обеспечивающее согласованную интегрированную деятельность всех центров, в результате

- 44. Интегрированную, координированную функцию обеспечивают следующие закономерности: Иррадиация Концентрация Индукция – наведение противоположного процесса. Виды индукции: одновременная

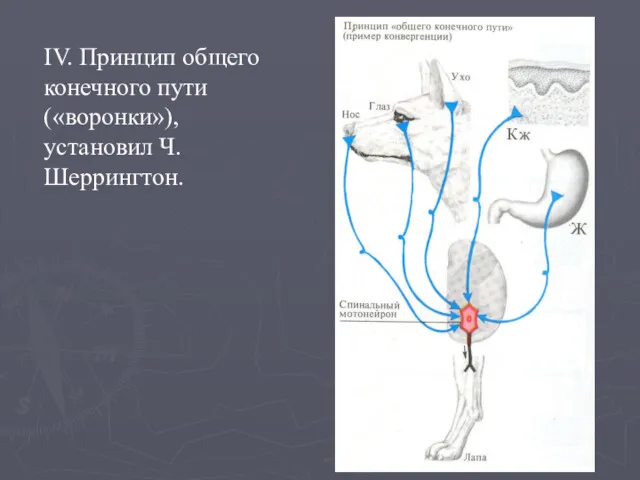

- 45. IV. Принцип общего конечного пути («воронки»), установил Ч. Шеррингтон.

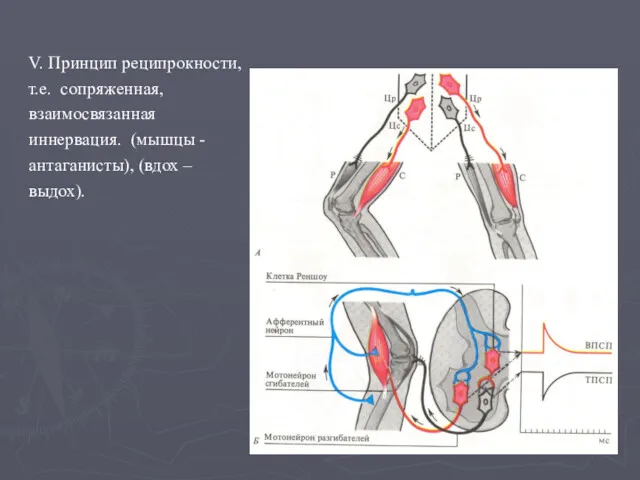

- 46. V. Принцип реципрокности, т.е. сопряженная, взаимосвязанная иннервация. (мышцы - антаганисты), (вдох – выдох).

- 48. Скачать презентацию

Нервная система

Нервная система Удобрения и их классификация

Удобрения и их классификация Презентация для проверки темы Строение цветка 6 класс

Презентация для проверки темы Строение цветка 6 класс Акутәрізді балықтардың системасы, отрядтары, таралуы, көлемі мен пішіндері, маңызы. Акутәрізді балықтардың алуан түрлілігі

Акутәрізді балықтардың системасы, отрядтары, таралуы, көлемі мен пішіндері, маңызы. Акутәрізді балықтардың алуан түрлілігі Интеллектуальная игра для знатоков биологии Обратный отсчет

Интеллектуальная игра для знатоков биологии Обратный отсчет Отдел моховидные

Отдел моховидные Способы размножения животных. Оплодотворение

Способы размножения животных. Оплодотворение Виртуальная экскурсия в природную экосистему Пионерского озера и прибрежных территорий часть 1

Виртуальная экскурсия в природную экосистему Пионерского озера и прибрежных территорий часть 1 Растение в интерьере жилого дома

Растение в интерьере жилого дома Питание – это

Питание – это Биологическая игра

Биологическая игра Мифологические лекарственные растения

Мифологические лекарственные растения Клиническая анатомия висцеральных систем

Клиническая анатомия висцеральных систем Энергетический обмен. Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Лекция №3

Энергетический обмен. Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Лекция №3 Животные Красной Книги. Белый медведь

Животные Красной Книги. Белый медведь Топырақты микробиологиялық жолмен жақсарту EM технологиясы бойынша

Топырақты микробиологиялық жолмен жақсарту EM технологиясы бойынша Птицы и их голоса

Птицы и их голоса Презентация по биологии Наследственные болезни

Презентация по биологии Наследственные болезни Тип Моллюски

Тип Моллюски Условия, необходимые для прорастания семян

Условия, необходимые для прорастания семян Питательные вещества и природные пищевые компоненты-важный экологический фактор

Питательные вещества и природные пищевые компоненты-важный экологический фактор Механизмы передачи сигнала: фермент-связывающие и фермент-содержащие рецепторы

Механизмы передачи сигнала: фермент-связывающие и фермент-содержащие рецепторы Происхождение человека

Происхождение человека Вся правда про ёжика

Вся правда про ёжика Такие удивительные насекомые

Такие удивительные насекомые Почему рыбы не дышат воздухом

Почему рыбы не дышат воздухом Мышечная система. Строение и функции мышц

Мышечная система. Строение и функции мышц Рыбы. Строение рыбы

Рыбы. Строение рыбы