Содержание

- 2. Что такое фитоценоз? Определение фитоценоза Владимира Николаевича Сукачева: «Фитоценоз есть совокупность на определенной территории растений, организованная

- 3. Позже В.Н. Сукачев дал следующее определение: «Под фитоценозом (растительным сообществом) следует понимать всякую по составу и

- 4. А. А. Ниценко сформулировал четыре возможных ответа на вопрос «Что такое фитоценоз?», которые обобщают основные мнения

- 5. Василий Васильевич Алехин (1935) относил к фитоценозам только достаточно устойчивые сочетания растений, обладающие способностью самовосстановления. Все

- 6. Павел Дионисьевич Ярошенко предложил следующее определение фитоценоза: фитоценоз или растительное сообщество – это совокупность растений, занимающих

- 7. Есть и противоположные мнения… Василий Иванович Василевич: «Контур растительного покрова достаточно большой протяженности, больше площади выявления,

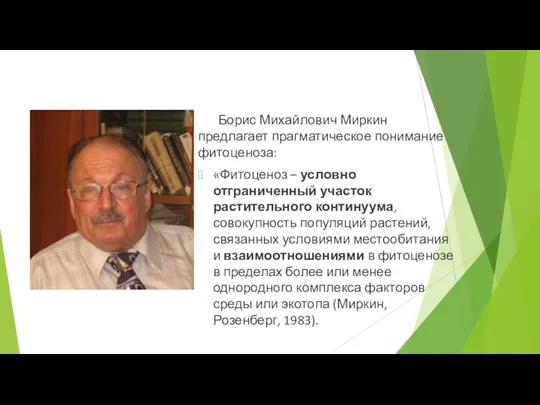

- 8. Борис Михайлович Миркин предлагает прагматическое понимание фитоценоза: «Фитоценоз – условно отграниченный участок растительного континуума, совокупность популяций

- 9. Таким образом, почти все определения фитоценоза содержат три основных признака: Взаимодействия растений друг с другом; Взаимодействия

- 10. Спросим Владимира Николаевича! Основными признаками растительного сообщества В.Н. Сукачев считает: взаимоотношения между сообществом и средой; взаимоотношения

- 11. Вспоминаем системный подход! Чтобы охарактеризовать систему, необходимо: Выявить ее элементный состав. Охарактеризовать принцип взаимодействия элементов друг

- 12. Таким образом, применительно к системе фитоценоза: Выявить состав фитоценоза, его конституционную организацию. Выявить структуру фитоценоза, т.е.

- 13. Конституционная организация фитоценоза (состав) Флористический состав (ФС). Количественные соотношения между видами. Типы жизненных стратегий. Состав и

- 14. Конституционная организация фитоценоза (состав) Флористический состав (ФС). Количественные соотношения между видами. Типы жизненных стратегий. Состав и

- 15. Флористический состав = ценофлора ФС – это полная совокупность видов растений, встречающихся в границах конкретного растительного

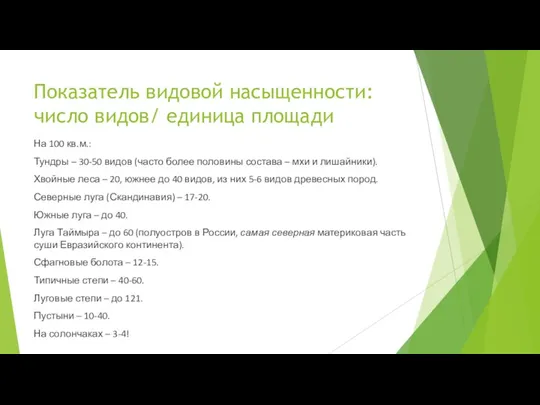

- 16. Показатель видовой насыщенности: число видов/ единица площади На 100 кв.м.: Тундры – 30-50 видов (часто более

- 17. Площадь выявления – величина учетной площадки, на которой выявляются все существенные черты фитоценоза (флористический состав фитоценоза,

- 18. Минимальная площадь выявления флористического богатства сообществ Луговые – 4 м2 Тундровые степные – 100 м2 Лесные

- 19. Степень флористического богатства (общее количество видов, свойственное фитоценозу) определяется многими факторами Экологические условия местообитания. Эколого-биологические свойства

- 20. Конституционная организация фитоценоза (состав) Флористический состав (ФС). Количественные соотношения между видами. Типы жизненных стратегий. Состав и

- 21. Количественные соотношения между видами Численность (обилие). Проективное покрытие. Весовые соотношения. Объемные соотношения.

- 22. Численность Количество условных счетных единиц (надземных побегов) на единицу площади. Оскар Друде: cop (copiosae) – обильно,

- 23. Проективное покрытие (ПП) Относительная площадь (в %) проекций надземных частей растений на поверхность субстрата. ПП: Общее

- 24. Индекс листовой поверхности (ИЛП) Отношение суммарной поверхности листьев (односторонней) и хвои (полной) к единице площади участка,

- 25. Весовые соотношения – соотношения фитомасс Показатель, оценивающий роль вида в процессах трансформации вещества и энергии в

- 26. Объемные соотношения имеют большое значение в экономике Растения – это ценнейший экономический ресурс!

- 27. Конституционная организация фитоценоза (состав) Флористический состав (ФС). Количественные соотношения между видами. Типы жизненных стратегий. Состав и

- 28. Вспомним типы жизненных стратегий…

- 29. Конституционная организация фитоценоза (состав) Флористический состав (ФС). Количественные соотношения между видами. Типы жизненных стратегий. Состав и

- 30. Состав и структура ценотических популяций Биологический термин «популяция» впервые применен в 1903 году биологом из Дании

- 31. По определению Владислава Владимировича Петровского: ценотическая популяция, или ценопопуляция (греч. ценос – общий, лат. Population –

- 32. Возрастной состав ценопопуляции Одним из важнейших признаков ценопопуляции, определяющим ее устойчивость и способность к самоподдержанию, является

- 33. Возрастные состояния особи Первичного покоя (латентный): покоящиеся семена. Предгенеративный (виргинильный) Проростки (всходы) Ювенильные Имматурные Виргинильные III.

- 34. Конституционная организация фитоценоза (состав) Флористический состав (ФС). Количественные соотношения между видами. Типы жизненных стратегий. Состав и

- 35. Экобиоморфный состав Теофраст деревья характеризовал как растения со стволом, кустарники– со множеством веток, отходящих прямо от

- 36. 19 основных жизненных форм А. Гумбольдта пальмы, бананы, мальвовые и баобабовые, вересковые, кактусовые, орхидеи, казуариновые, ароидные,

- 37. Термин «жизненная форма» был предложен в 1884 г. датским ботаником Эугениусом Вармингом Под жизненной формой Э.

- 38. Большой вклад в разработку учения о жизненных формах внесли и другие зарубежные и российские ученые. Как

- 39. Иван Григорьевич Серебряков дает следующее развернутое определение ЖФ: «Жизненную форму у высших растений с эколого-морфологической точки

- 40. Классификация ЖФ К. Раункиера Датский ботаник Кристен Раункиер основу выделения жизненных форм положил различия в приспособлении

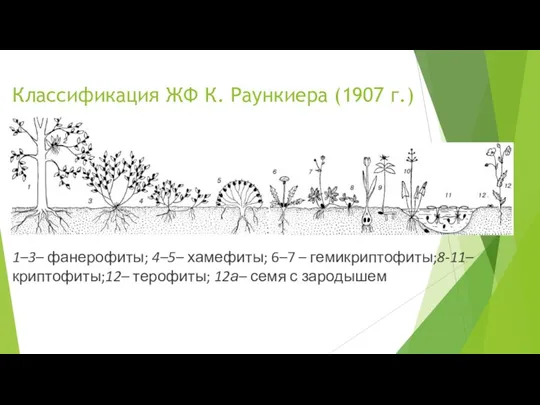

- 41. Классификация ЖФ К. Раункиера (1907 г.) 1–3– фанерофиты; 4–5– хамефиты; 6–7 – гемикриптофиты;8-11– криптофиты;12– терофиты; 12а–

- 43. Скачать презентацию

Биоритмы. Характеристика биоритмов

Биоритмы. Характеристика биоритмов строение цветка

строение цветка Значение бактерий в природе и жизни человека

Значение бактерий в природе и жизни человека Лабораторне заняття № 4. М’язи тулуба. Діафрагма. Утворення стінок черевної порожнини

Лабораторне заняття № 4. М’язи тулуба. Діафрагма. Утворення стінок черевної порожнини Азбука витаминов

Азбука витаминов Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой анализ учебно-воспитательного процесса

анализ учебно-воспитательного процесса Загальна характеристика типу Членистоногі. Загальна харастеристика класу Ракоподібні. Різноманітність ракоподібних

Загальна характеристика типу Членистоногі. Загальна харастеристика класу Ракоподібні. Різноманітність ракоподібних The variety of living organisms

The variety of living organisms Дыхательная система анатомо-физиологические особенности у подростков

Дыхательная система анатомо-физиологические особенности у подростков Физиология возбудимых тканей

Физиология возбудимых тканей Дыхание

Дыхание Урок-игра Органы цветкового растения

Урок-игра Органы цветкового растения Отдел моховидные

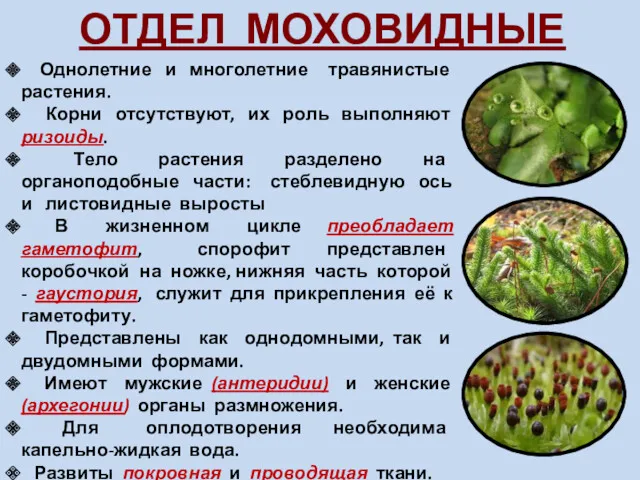

Отдел моховидные Невидимые нити в живой природе

Невидимые нити в живой природе Тема Внешнее строение рыб

Тема Внешнее строение рыб Выделительная система

Выделительная система Организация древесины на клеточном уровне. Лекция 4

Организация древесины на клеточном уровне. Лекция 4 Презентация Биоценоз поймы реки Юшатырь

Презентация Биоценоз поймы реки Юшатырь Живое вещество. Основные свойства и функции

Живое вещество. Основные свойства и функции Фенологическое наблюдение. 5 класс

Фенологическое наблюдение. 5 класс Красная книга Казахстана

Красная книга Казахстана Липиды и углеводы

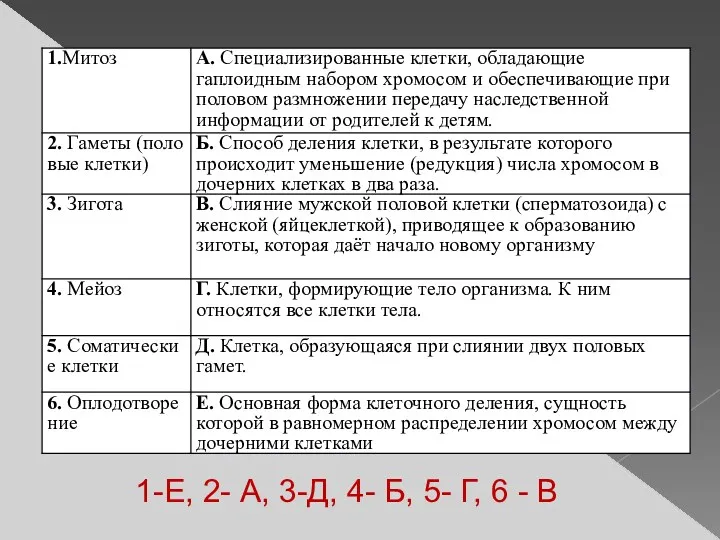

Липиды и углеводы Деление клетки

Деление клетки Цікаві факти про рептилій

Цікаві факти про рептилій Восприятие цвета глазом. Аддитивное и субтрактивное смешение цветов

Восприятие цвета глазом. Аддитивное и субтрактивное смешение цветов Размножение организмов

Размножение организмов Ягоды. Кроссворд

Ягоды. Кроссворд