Содержание

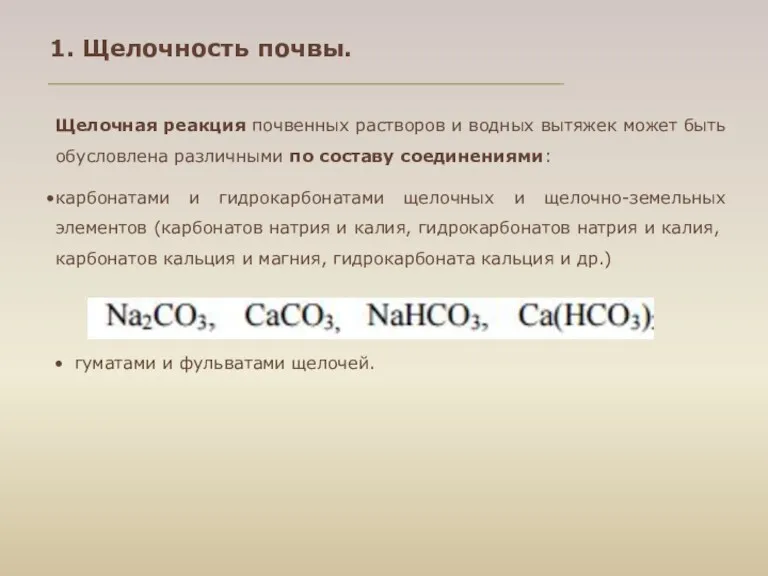

- 2. 1. Щелочность почвы. Щелочная реакция почвенных растворов и водных вытяжек может быть обусловлена различными по составу

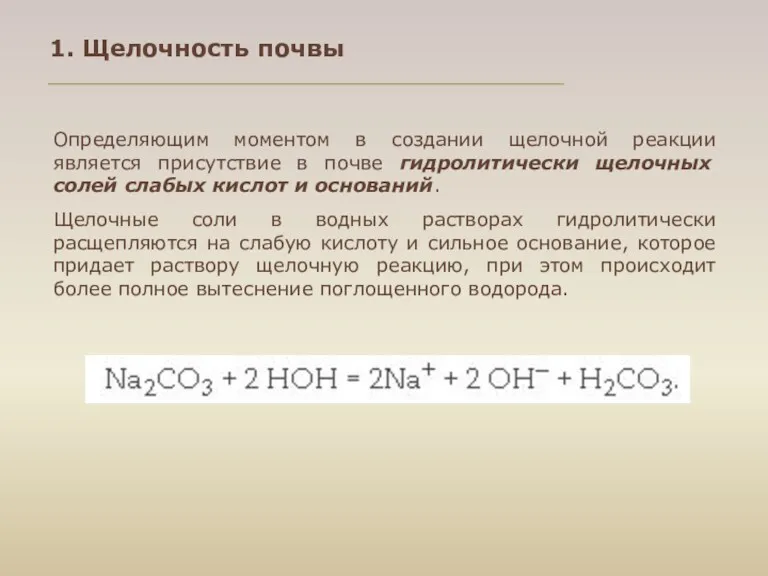

- 3. Определяющим моментом в создании щелочной реакции является присутствие в почве гидролитически щелочных солей слабых кислот и

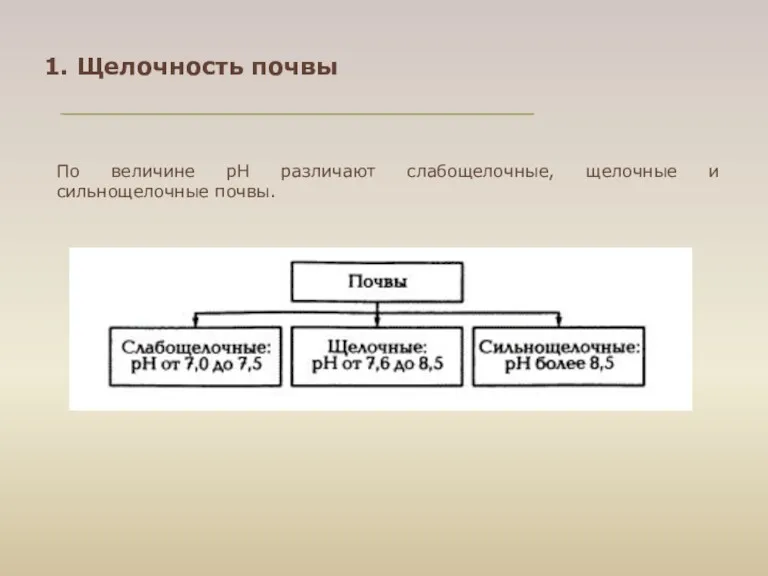

- 4. По величине pH различают слабощелочные, щелочные и сильнощелочные почвы. 1. Щелочность почвы

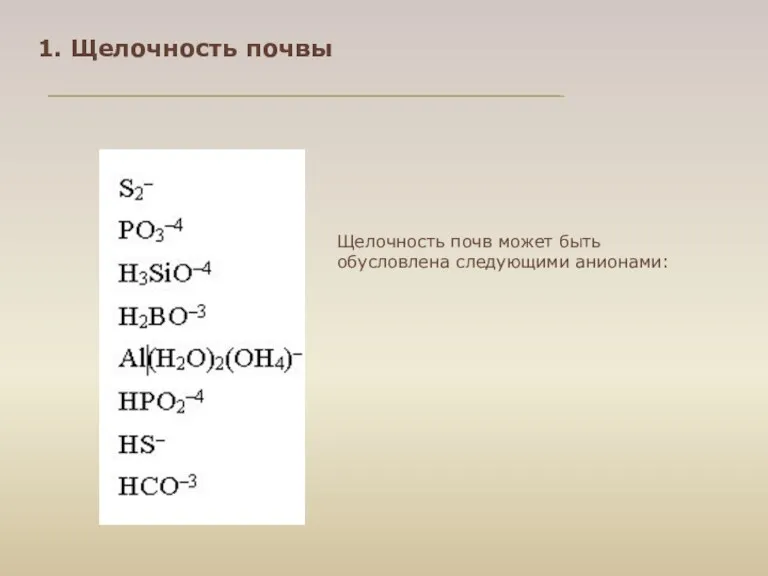

- 5. Щелочность почв может быть обусловлена следующими анионами: 1. Щелочность почвы

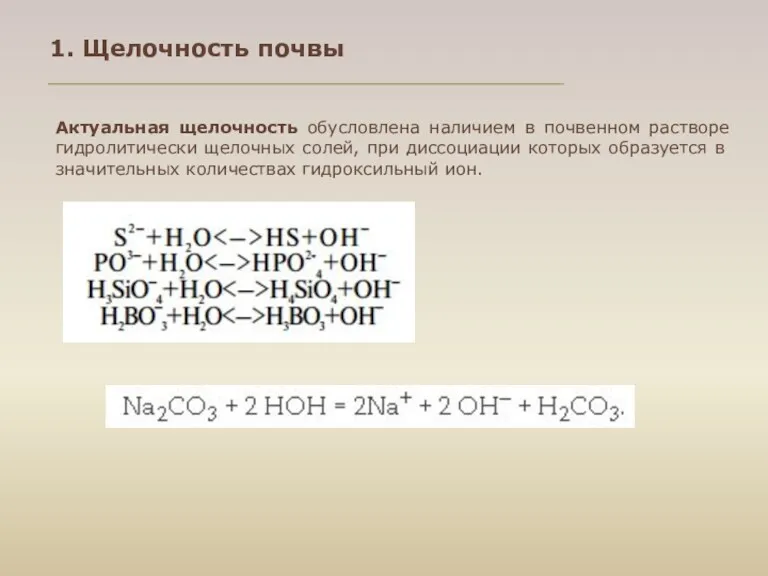

- 6. Актуальная щелочность обусловлена наличием в почвенном растворе гидролитически щелочных солей, при диссоциации которых образуется в значительных

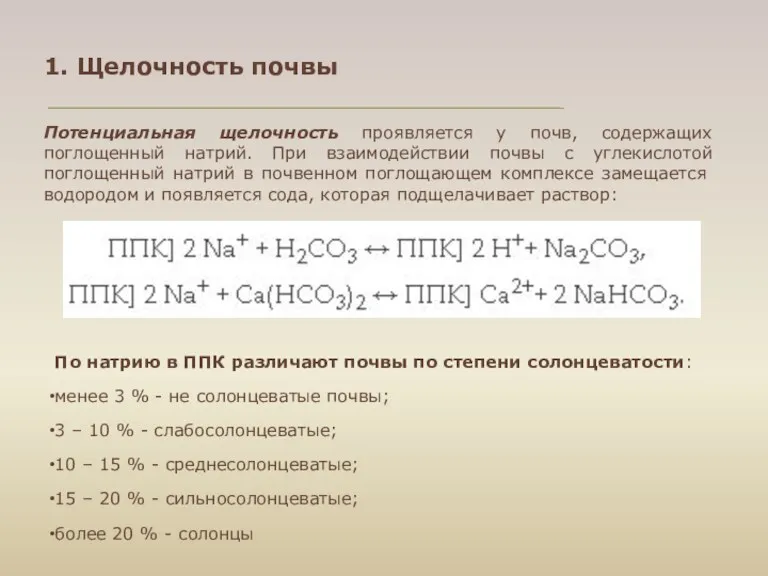

- 7. Потенциальная щелочность проявляется у почв, содержащих поглощенный натрий. При взаимодействии почвы с углекислотой поглощенный натрий в

- 8. Щелочность почв неблагоприятно сказывается на их химических и физических свойствах. Под действием щелочной среды почвы расплываются,

- 9. Буферность почвы - способность поддерживать активность ионов в почвенном растворе на сравнительно постоянном уровне. Буферность почвы

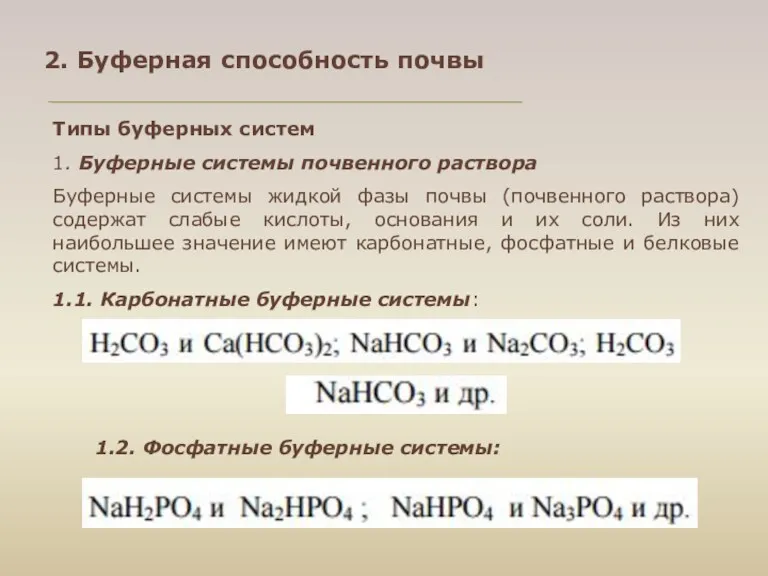

- 10. Типы буферных систем 1. Буферные системы почвенного раствора Буферные системы жидкой фазы почвы (почвенного раствора) содержат

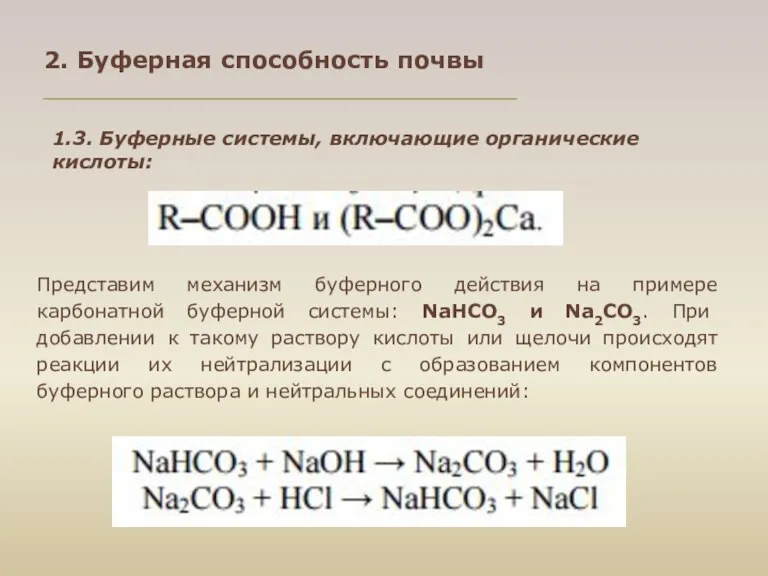

- 11. 1.3. Буферные системы, включающие органические кислоты: 2. Буферная способность почвы Представим механизм буферного действия на примере

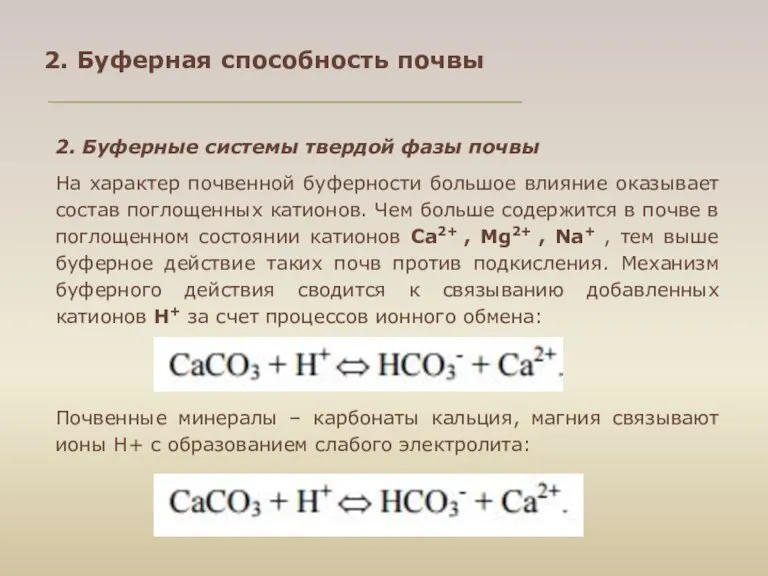

- 12. 2. Буферная способность почвы 2. Буферные системы твердой фазы почвы На характер почвенной буферности большое влияние

- 13. 2. Виды буферности. 2.1. Кислотно-основная буферность почвы. Кислотно-основная буферность почвы — способность жидкой и твердой фаз

- 14. 2. Буферная способность почвы 2.2. Буферность почвы может проявляться по отношению к элементам питания растений, тогда

- 15. В почве широко распространены окислительно-восстановительные процессы, имеющие большое значение в почвообразовании и плодородии почв. Процессами окисления

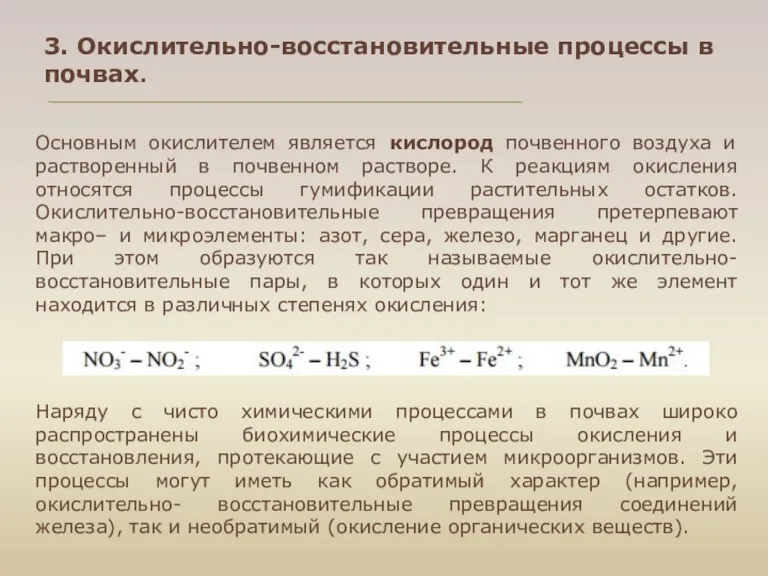

- 16. Основным окислителем является кислород почвенного воздуха и растворенный в почвенном растворе. К реакциям окисления относятся процессы

- 17. На направленность и интенсивность протекания окислительно-восстановительных процессов в почвах влияют аэрация, влажность, температура и др. Наиболее

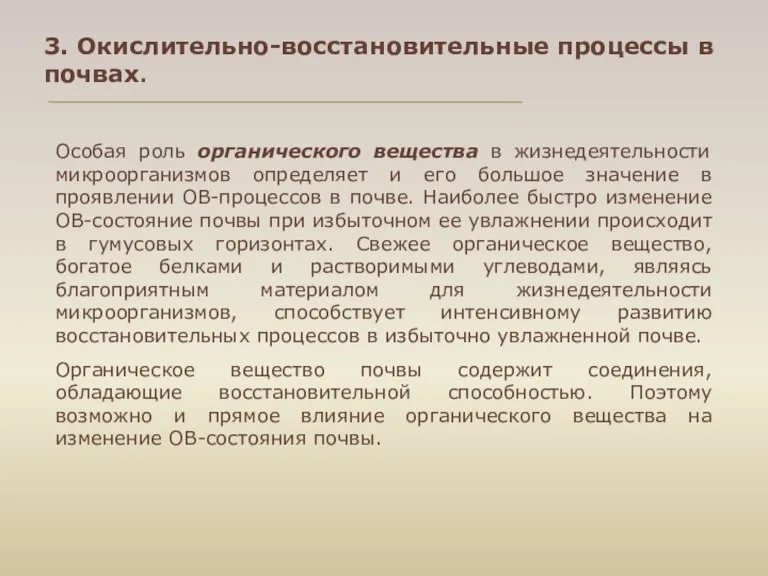

- 18. Особая роль органического вещества в жизнедеятельности микроорганизмов определяет и его большое значение в проявлении ОВ-процессов в

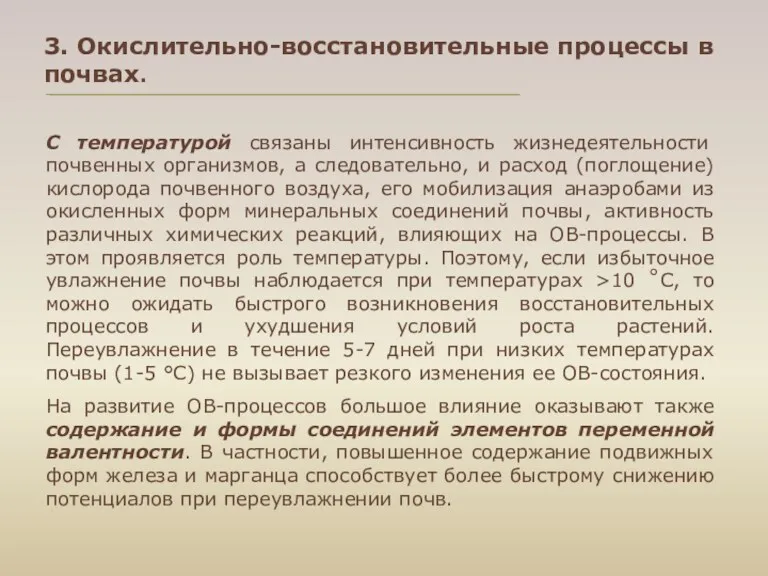

- 19. С температурой связаны интенсивность жизнедеятельности почвенных организмов, а следовательно, и расход (поглощение) кислорода почвенного воздуха, его

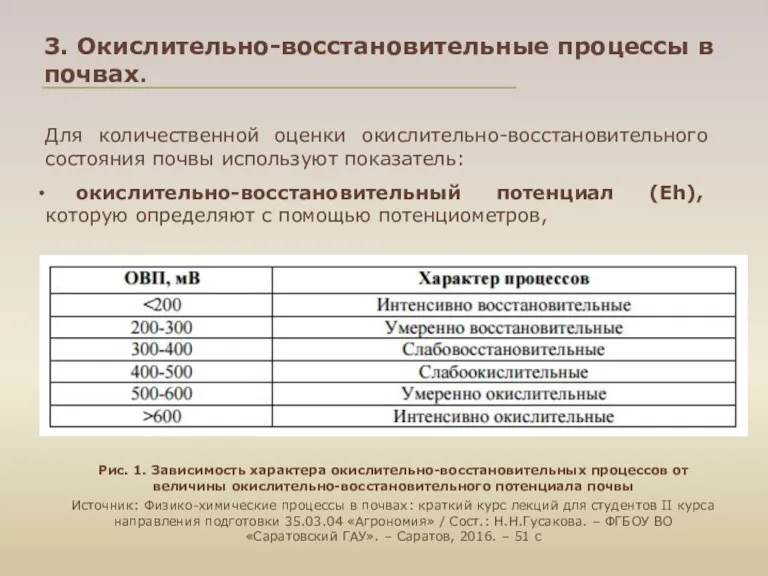

- 20. Для количественной оценки окислительно-восстановительного состояния почвы используют показатель: окислительно-восстановительный потенциал (Eh), которую определяют с помощью потенциометров,

- 21. А.И. Перельман выделяет следующие три ряда почв по особенностям протекающих в них ОВ- процессов. почва с

- 22. И.С. Кауричев и Д.С. Орлов дали в соответствии с окислительно-восстановительным режимом и его динамикой предложили следующую

- 24. Скачать презентацию

Мир вокруг нас. Почему звенит звонок

Мир вокруг нас. Почему звенит звонок Синтез белков в клетке

Синтез белков в клетке Систематика растений.Повторение.

Систематика растений.Повторение. Презентация к педсовету Фрагмент урока биологии

Презентация к педсовету Фрагмент урока биологии Мастер-класс Первый шаг в биологию

Мастер-класс Первый шаг в биологию Эфирные масла-афродизиаки

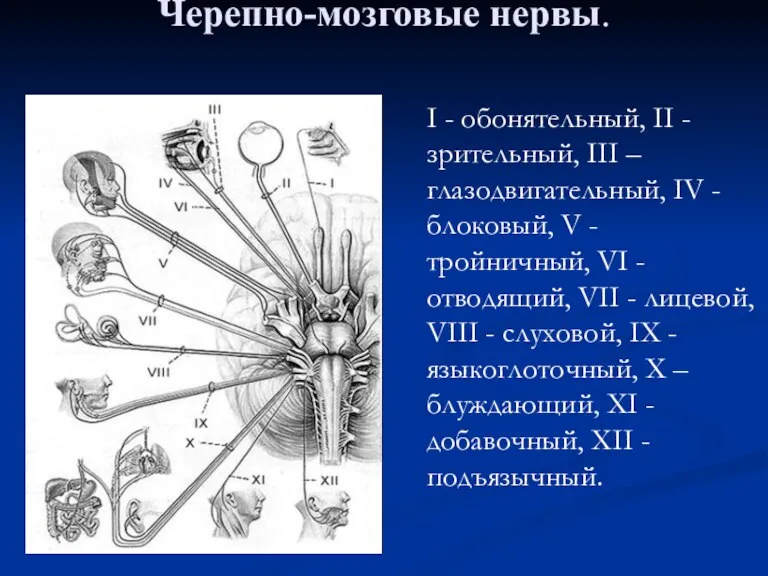

Эфирные масла-афродизиаки Черепно-мозговые нервы. (Лекции 3)

Черепно-мозговые нервы. (Лекции 3) Основы системного анализа. Понятие система, классификация систем

Основы системного анализа. Понятие система, классификация систем Ядовитые животные

Ядовитые животные Еңбектенудің физиологиялық негізі

Еңбектенудің физиологиялық негізі Опасная флора и фауна

Опасная флора и фауна Пластиды. Занятие 10

Пластиды. Занятие 10 Метаболизм. Обеспечение клеток энергией вследствие окисления органических веществ

Метаболизм. Обеспечение клеток энергией вследствие окисления органических веществ Царство грибов

Царство грибов Түйсік туралы

Түйсік туралы Пчела. Добыча меда

Пчела. Добыча меда Денатурация белков

Денатурация белков Внутрішня будова ссавців

Внутрішня будова ссавців Органические вещества, входящие в состав клетки

Органические вещества, входящие в состав клетки Насекомые Красной книги Калининградской области

Насекомые Красной книги Калининградской области Царство Растений. Эволюция растений

Царство Растений. Эволюция растений Красная книга Челябинской области

Красная книга Челябинской области Понятия старения и старости. Теории старения. Организация гериатрической службы в Российской Федерации

Понятия старения и старости. Теории старения. Организация гериатрической службы в Российской Федерации Проводящие пути центральной нервной системы

Проводящие пути центральной нервной системы Влияние внешних факторов на проращивание семян фасоли и гороха

Влияние внешних факторов на проращивание семян фасоли и гороха Тип Членистоногие

Тип Членистоногие Лекарственные растения Ставропольского края. 3 класс

Лекарственные растения Ставропольского края. 3 класс Удивительные факты из жизни птиц

Удивительные факты из жизни птиц