Содержание

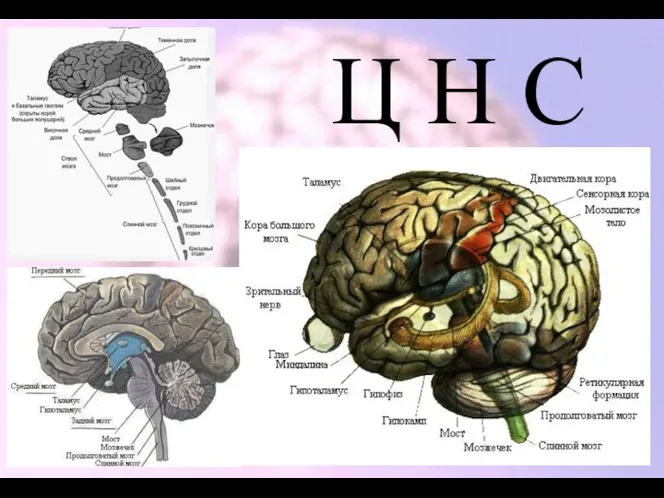

- 2. Ц Н С

- 3. Физиологические функции отделов ЦНС:

- 4. Структурная организация функционирования мозга: Нейрон и его функции; Организация малых групп нейронов; Взаимодействие малых групп в

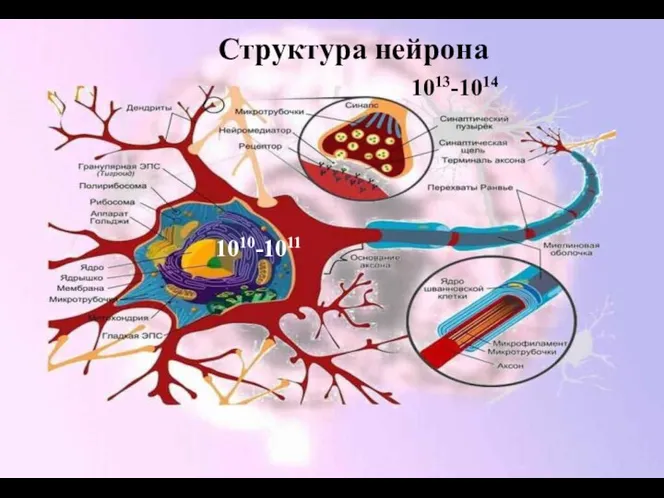

- 5. Структура нейрона 1010-1011 1013-1014

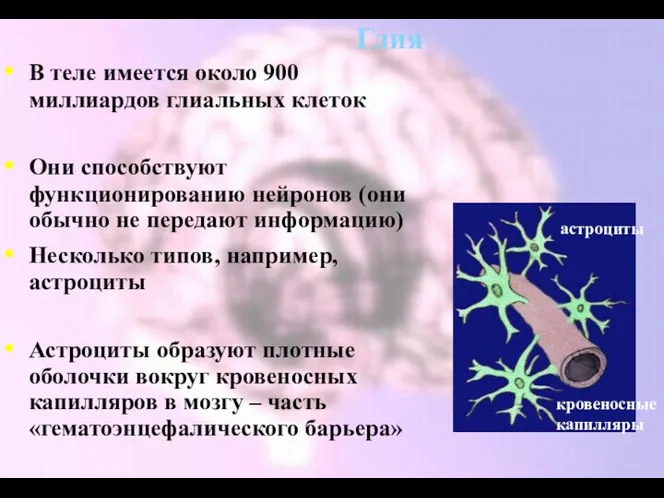

- 6. Глия В теле имеется около 900 миллиардов глиальных клеток Они способствуют функционированию нейронов (они обычно не

- 7. Фоновая активность нейронов: Для большинства нейронов характерны спонтанные колебания мембранного потенциала. Превышение критического уровня деполяризации приводит

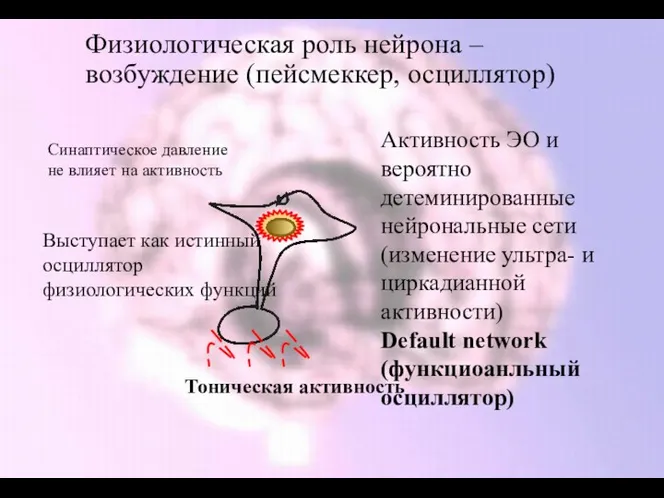

- 8. Физиологическая роль нейрона – возбуждение (пейсмеккер, осциллятор) Синаптическое давление не влияет на активность Активность ЭО и

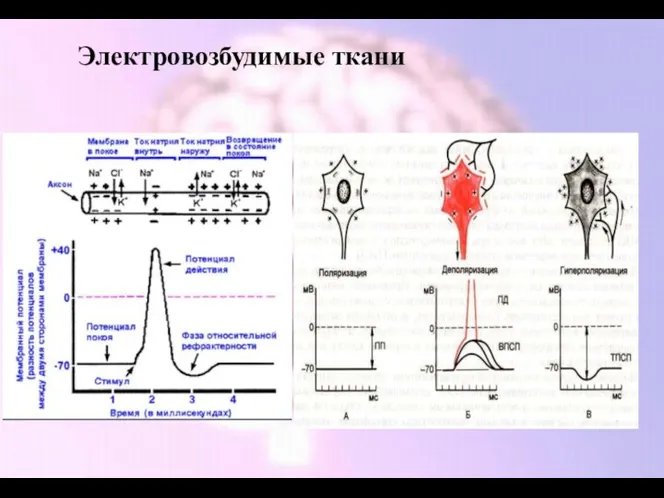

- 9. Электровозбудимые ткани

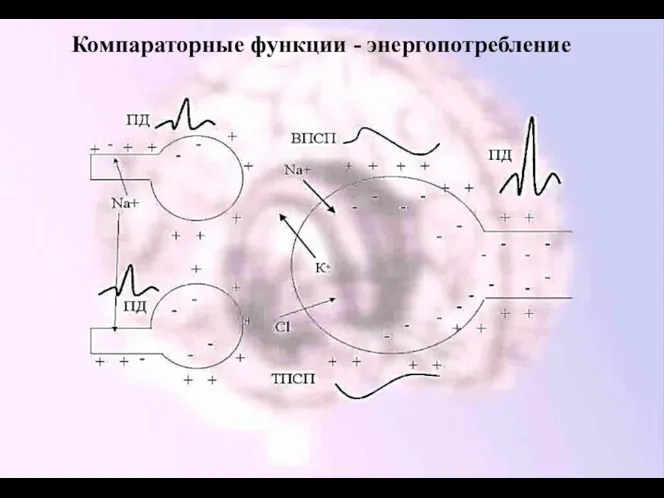

- 10. Компараторные функции - энергопотребление

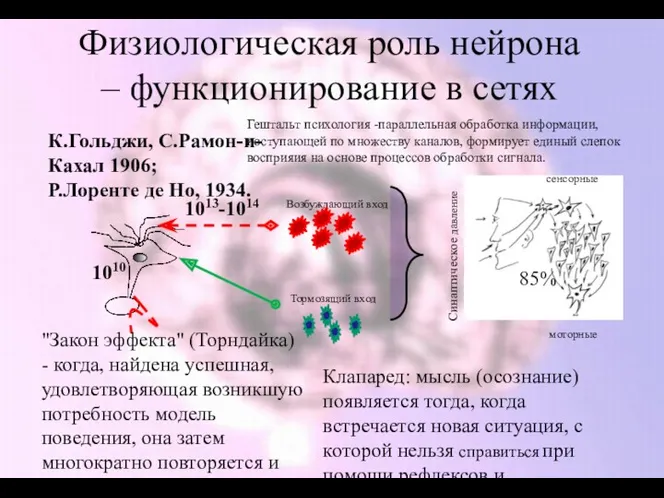

- 11. Физиологическая роль нейрона – функционирование в сетях Возбуждающий вход Тормозящий вход Синаптическое давление сенсорные моторные Гештальт

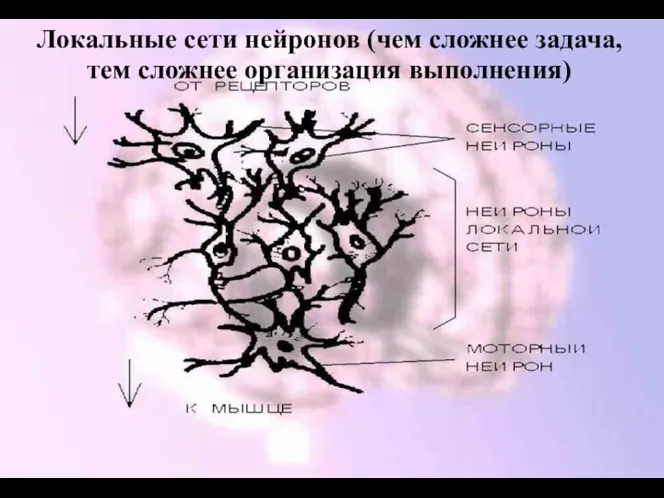

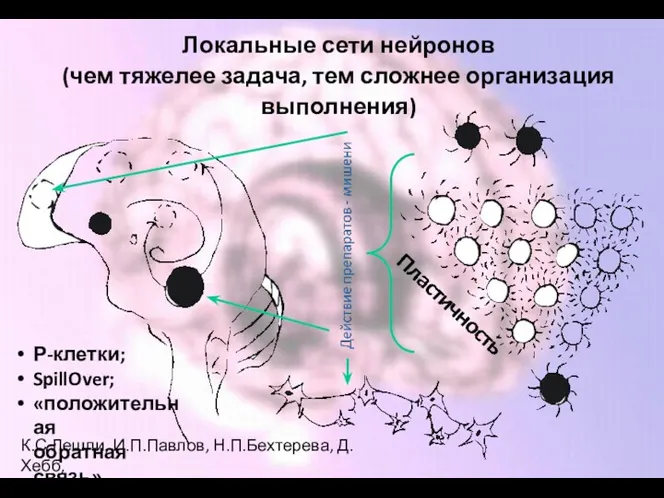

- 12. Локальные сети нейронов (чем сложнее задача, тем сложнее организация выполнения)

- 13. Торможение в нейрональных сетях:

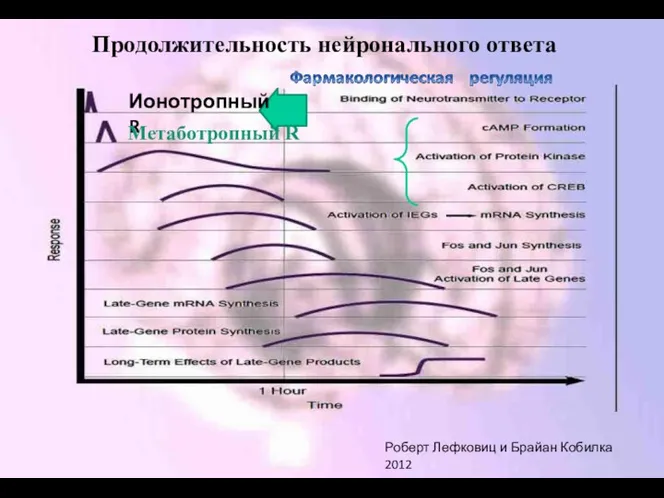

- 14. Продолжительность нейронального ответа Ионотропный R Метаботропный R Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка 2012

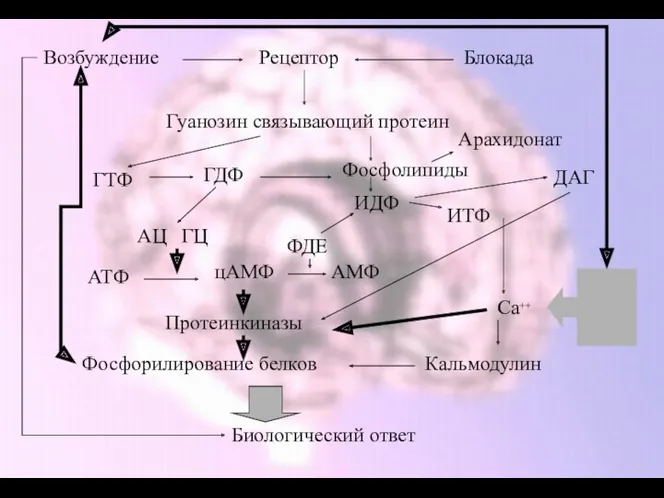

- 15. Рецептор Возбуждение Блокада Гуанозин связывающий протеин ГТФ ГДФ АЦ АТФ цАМФ Протеинкиназы Фосфорилирование белков Биологический ответ

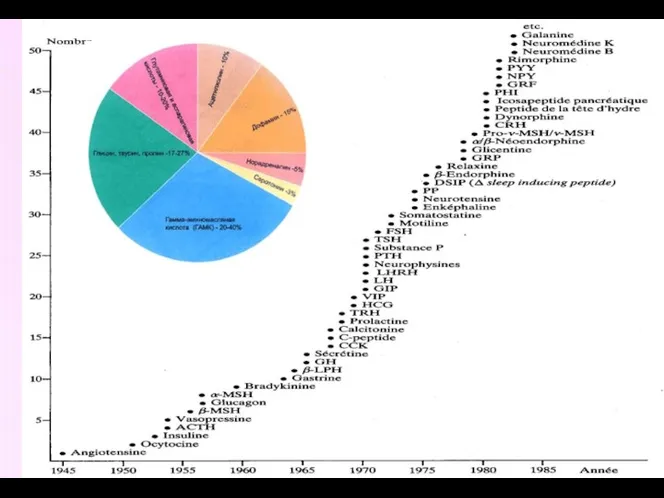

- 16. «Открытие» новых рецепторов

- 17. 1979 год Джон Эклс в соавторстве с супругами Мак-Гир предложил называть эффекты классических быстрых медиаторов ионотропными

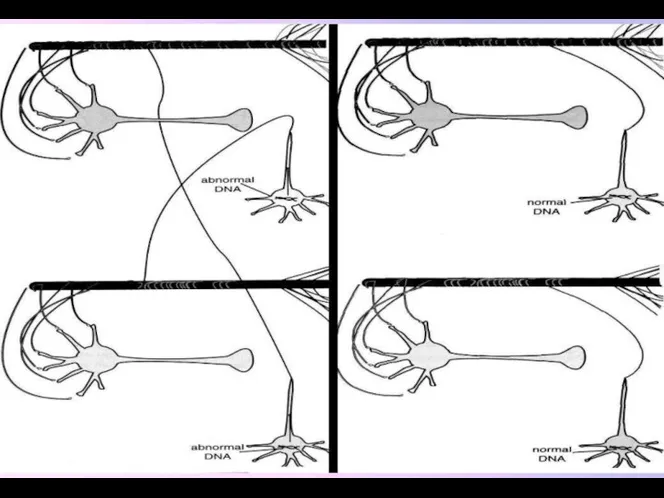

- 18. Роль генетических факторов в нарушении функций ЦНС Медиатор рецептор Gбелки Каналы Система вторичных посредников, обеспечива- ющая

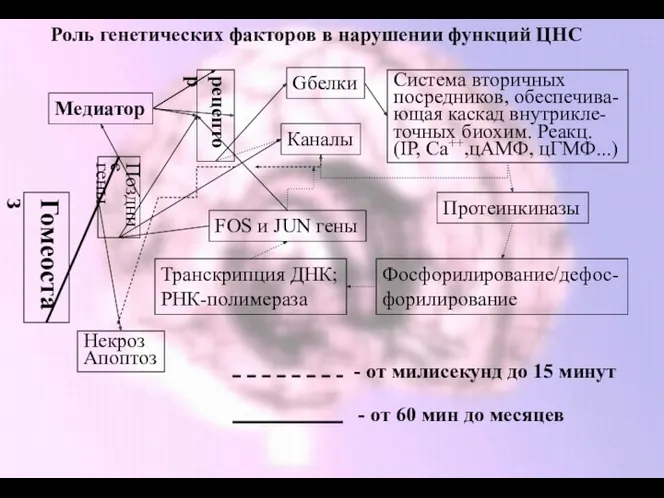

- 19. Восприятие сенсорной информации

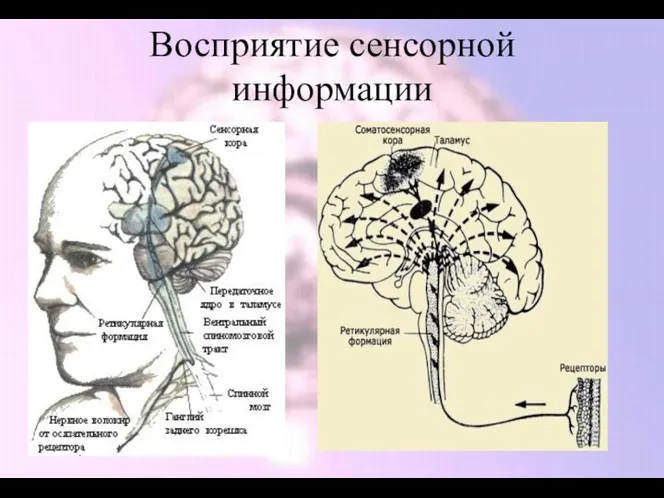

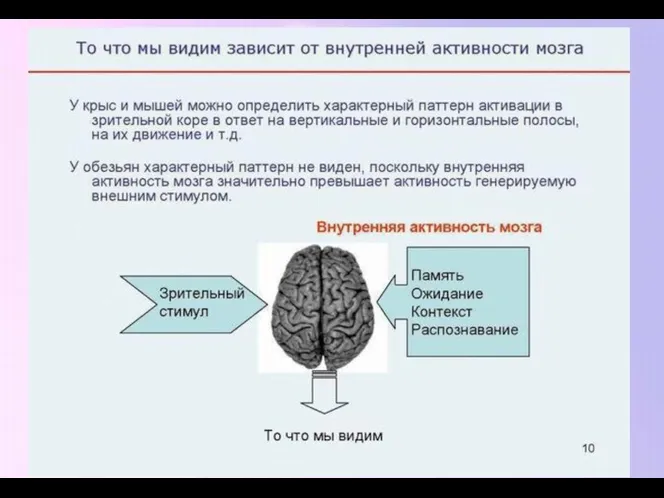

- 20. Сенсомоторная кора

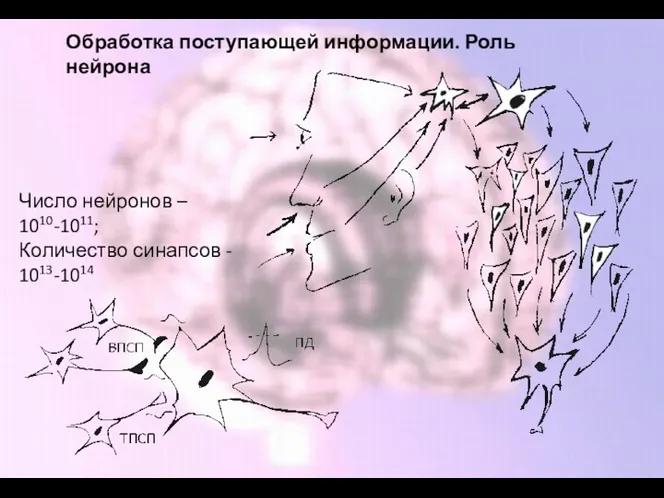

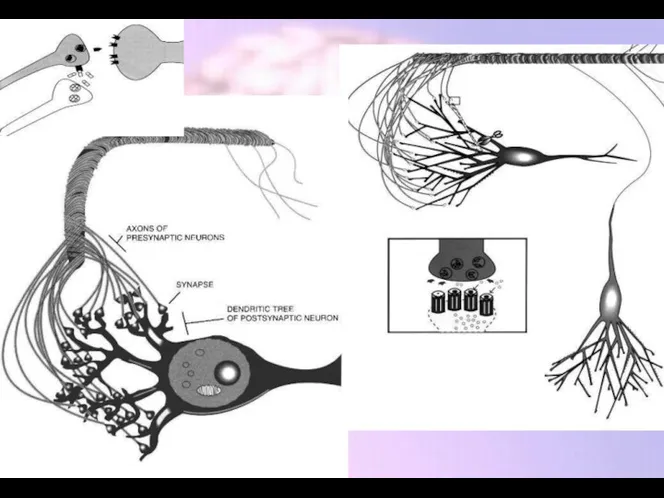

- 21. Обработка поступающей информации. Роль нейрона Число нейронов – 1010-1011; Количество синапсов - 1013-1014

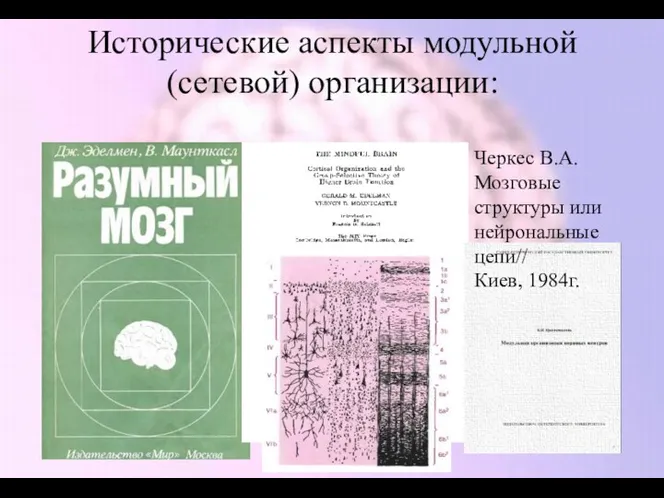

- 22. Исторические аспекты модульной (сетевой) организации: Черкес В.А. Мозговые структуры или нейрональные цепи// Киев, 1984г.

- 23. Защитное Половое Пищевое Социальное Эволюция функций ЦНС и нейронные сети ВНС Система «награды» «Жесткие» звенья детерминированного

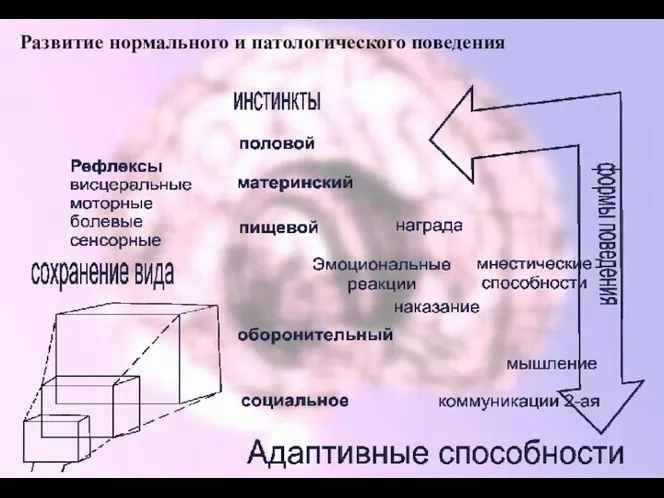

- 24. Развитие нормального и патологического поведения

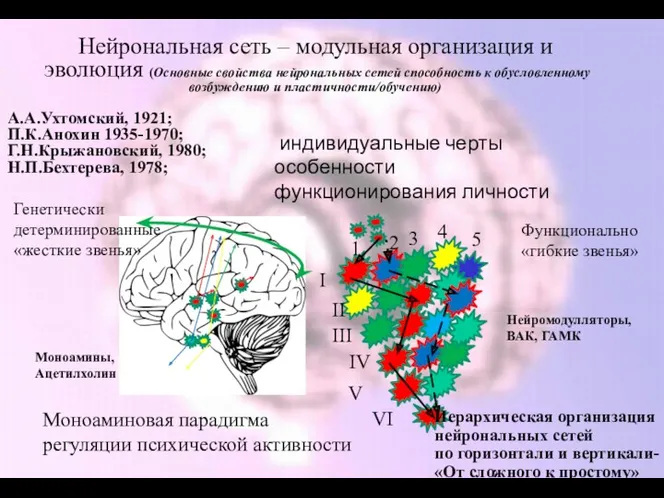

- 25. Нейрональная сеть – модульная организация и эволюция (Основные свойства нейрональных сетей способность к обусловленному возбуждению и

- 26. Локальные сети нейронов (чем тяжелее задача, тем сложнее организация выполнения) Р-клетки; SpillOver; «положительная обратная связь» К.С.Лешли,

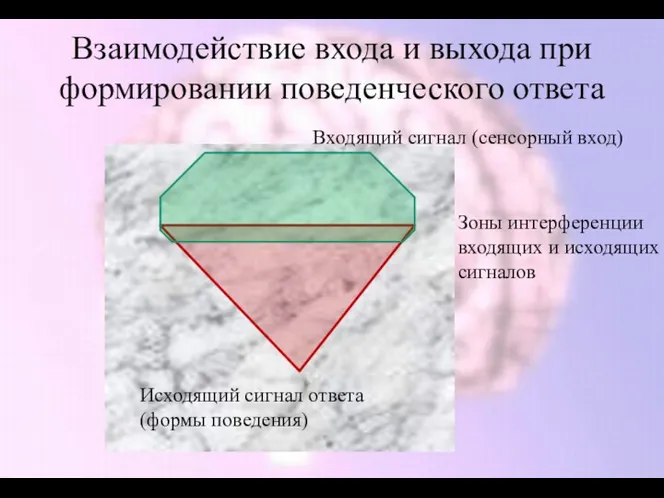

- 27. Взаимодействие входа и выхода при формировании поведенческого ответа Входящий сигнал (сенсорный вход) Исходящий сигнал ответа (формы

- 28. Компараторная функция - ответ Нейрон воспринимает информацию через конвергирующие на нем синаптические связи огромного количества клеток.

- 29. Взаимодействия нейронов (малые группы, нейрональные цепи/сети) Р.Гольдшмидт 1912; Р.Лоренте Де Но 1934; Э.Кендал, П.Грингард, 2000;

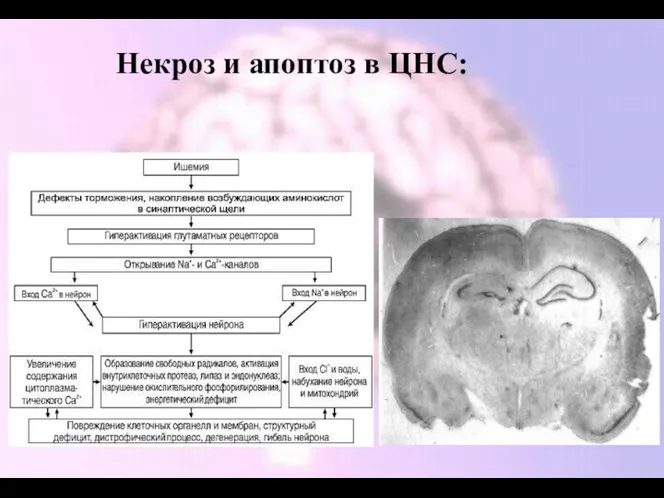

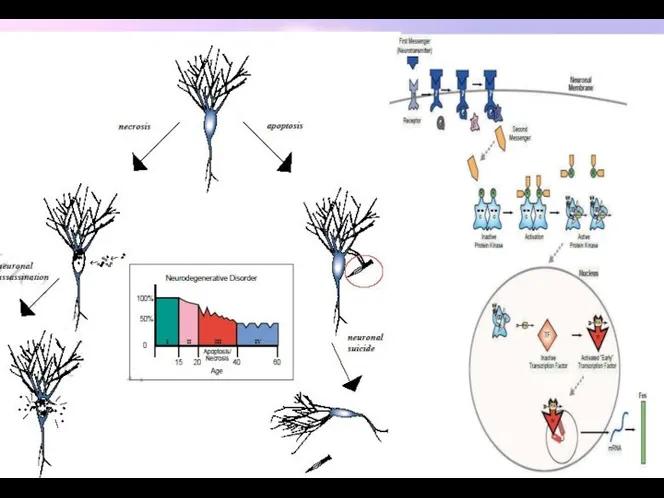

- 31. Некроз и апоптоз в ЦНС:

- 32. Близнецовые исследования при психической патологии

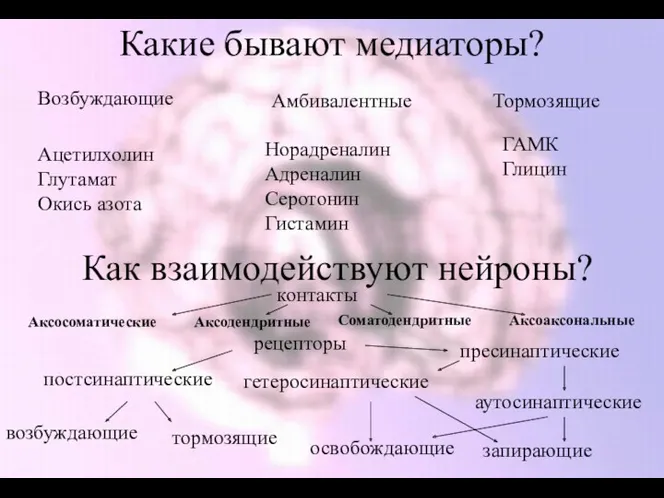

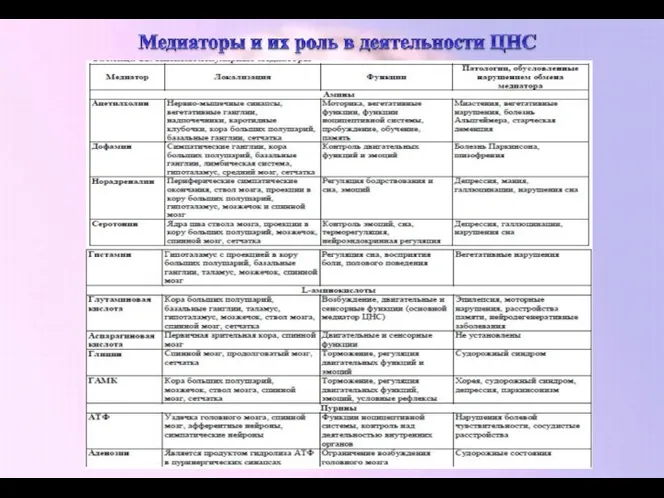

- 33. Какие бывают медиаторы? Возбуждающие Тормозящие Амбивалентные Ацетилхолин Глутамат Окись азота ГАМК Глицин Норадреналин Адреналин Серотонин Гистамин

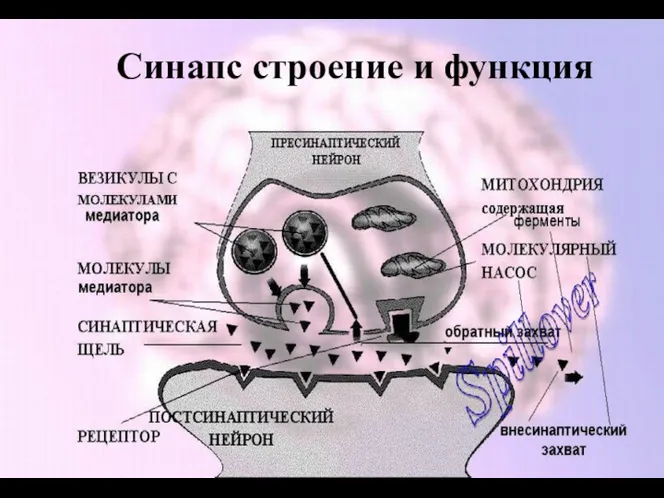

- 34. Синапс строение и функция

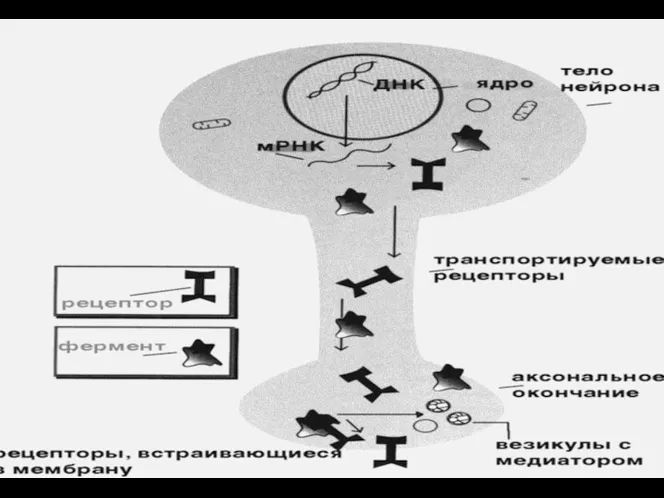

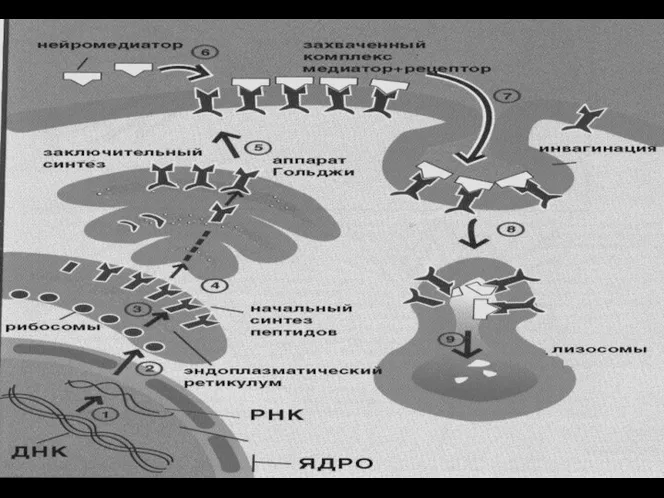

- 35. Рецепторы и внутриклеточные посредники Синтез: Каналов; Рецепторов; Ферментов; Факторов роста… Этапы направленной фармакологической регуляции

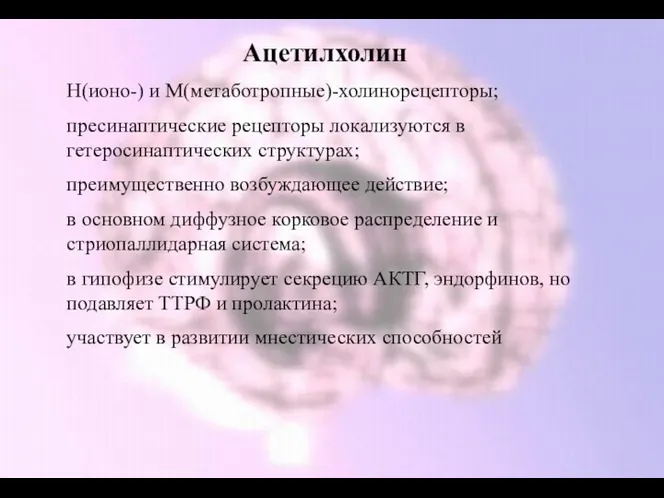

- 36. Ацетилхолин Н(ионо-) и М(метаботропные)-холинорецепторы; пресинаптические рецепторы локализуются в гетеросинаптических структурах; преимущественно возбуждающее действие; в основном диффузное

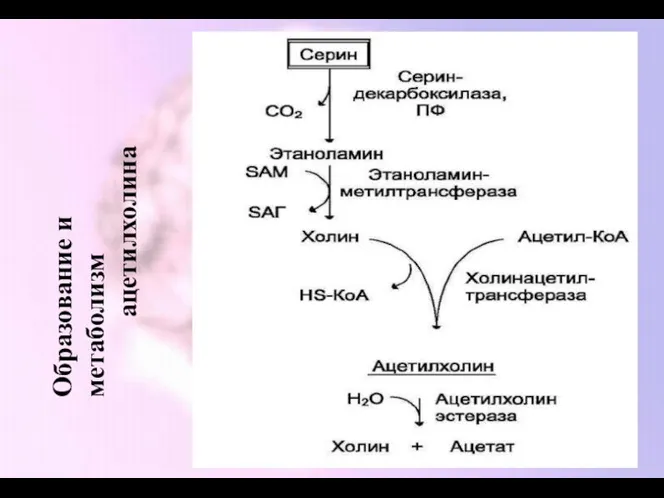

- 37. Образование и метаболизм ацетилхолина

- 38. Расположение основных групп холинергических нейронов и распределение их проекций в мозге крысы и человека

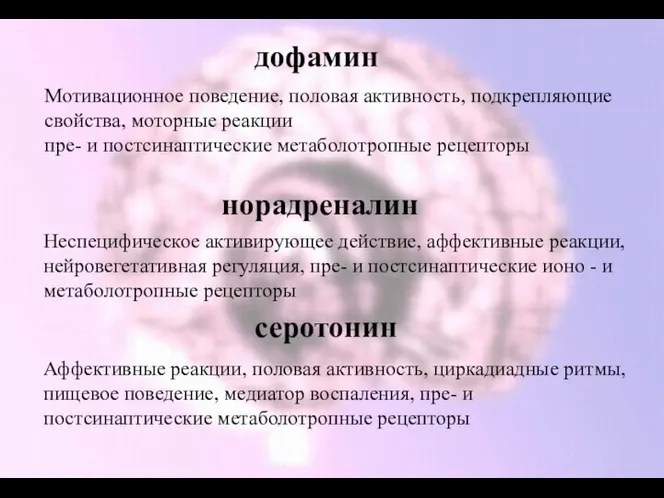

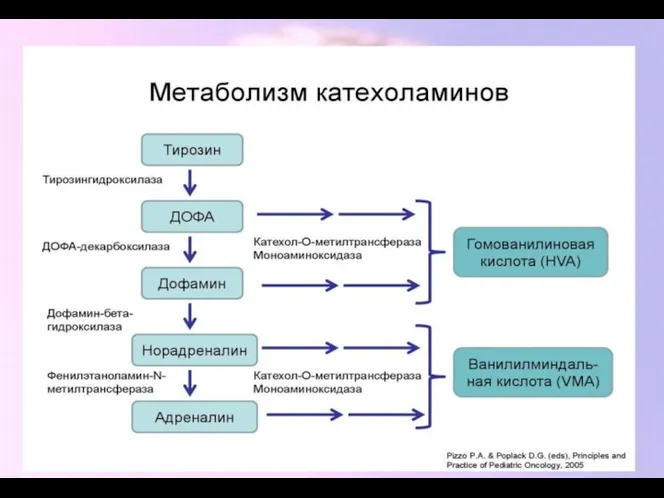

- 39. дофамин норадреналин серотонин Мотивационное поведение, половая активность, подкрепляющие свойства, моторные реакции пре- и постсинаптические метаболотропные рецепторы

- 41. расположение основных групп дофаминергических нейронов и распределение их проекций в мозге крысы и человека

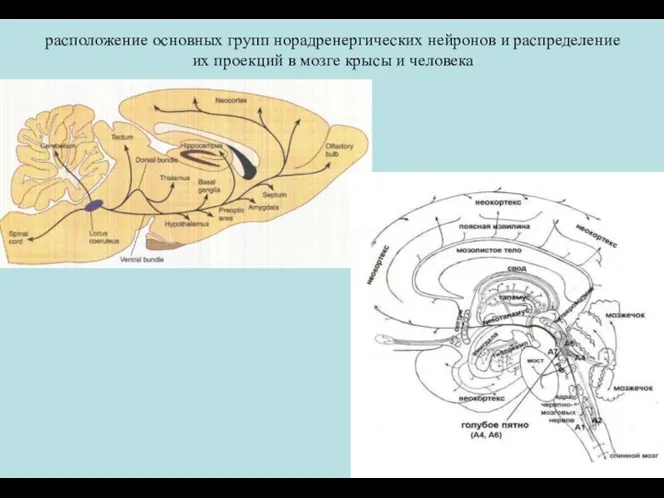

- 42. расположение основных групп норадренергических нейронов и распределение их проекций в мозге крысы и человека

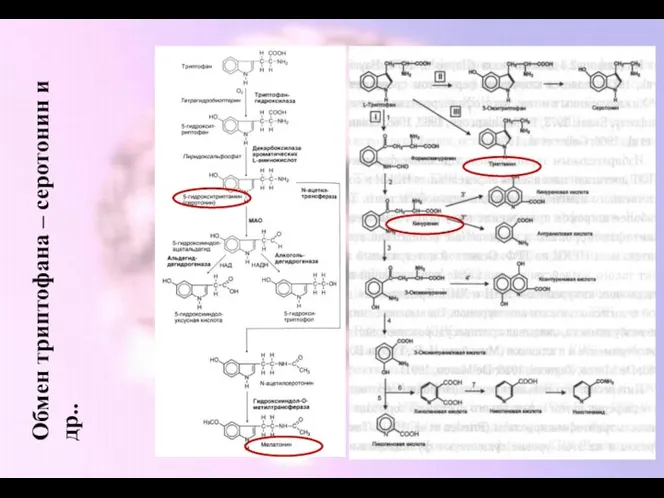

- 43. Обмен триптофана – серотонин и др..

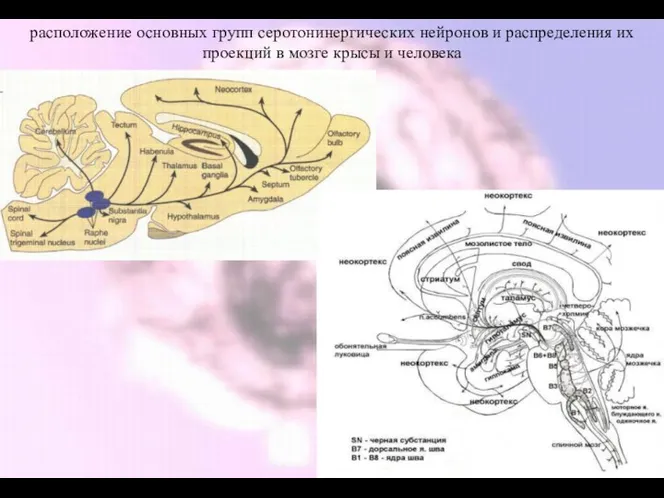

- 44. расположение основных групп серотонинергических нейронов и распределения их проекций в мозге крысы и человека

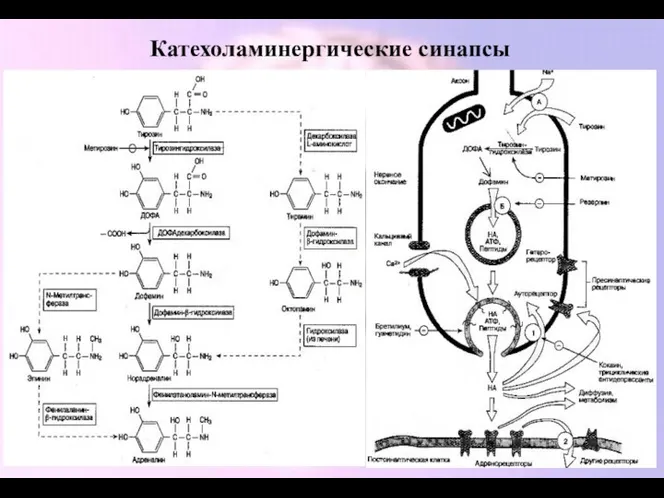

- 46. Катехоламинергические синапсы

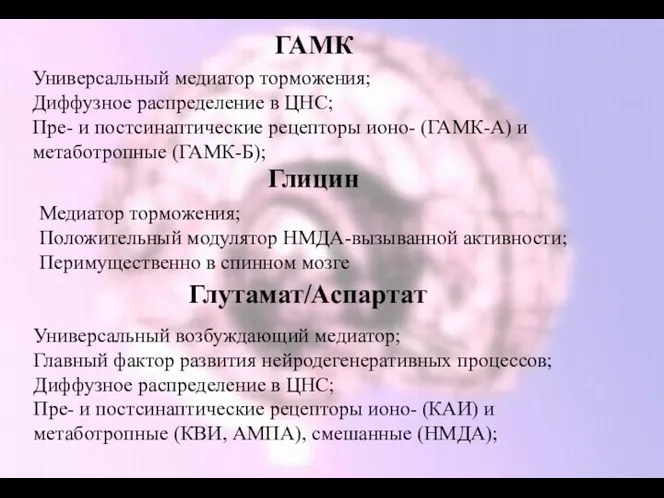

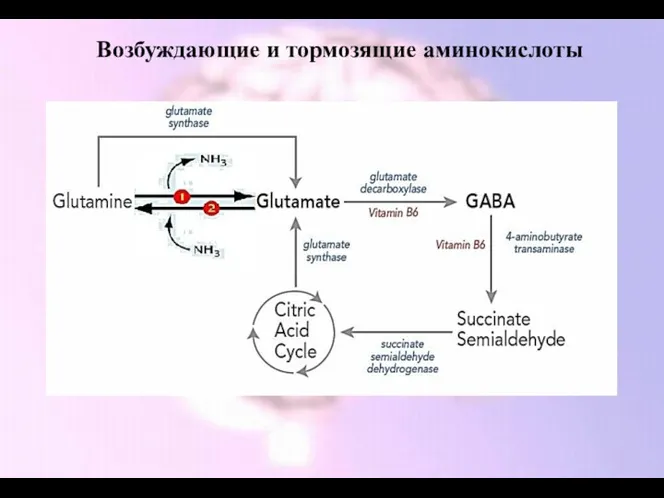

- 47. ГАМК Универсальный медиатор торможения; Диффузное распределение в ЦНС; Пре- и постсинаптические рецепторы ионо- (ГАМК-А) и метаботропные

- 48. Возбуждающие и тормозящие аминокислоты

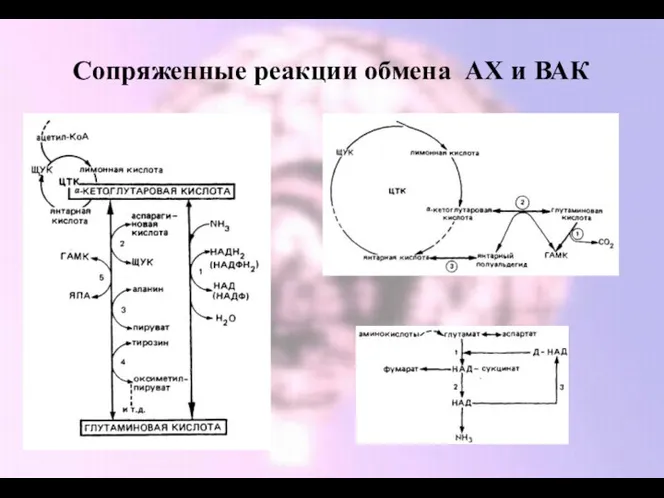

- 49. Сопряженные реакции обмена АХ и ВАК

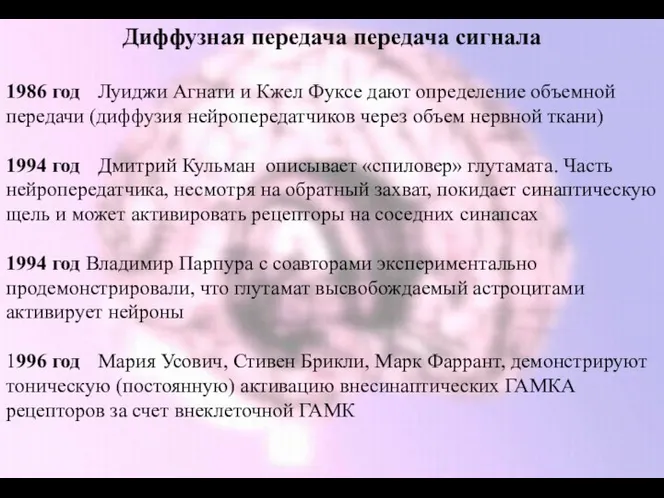

- 50. Диффузная передача передача сигнала 1986 год Луиджи Агнати и Кжел Фуксе дают определение объемной передачи (диффузия

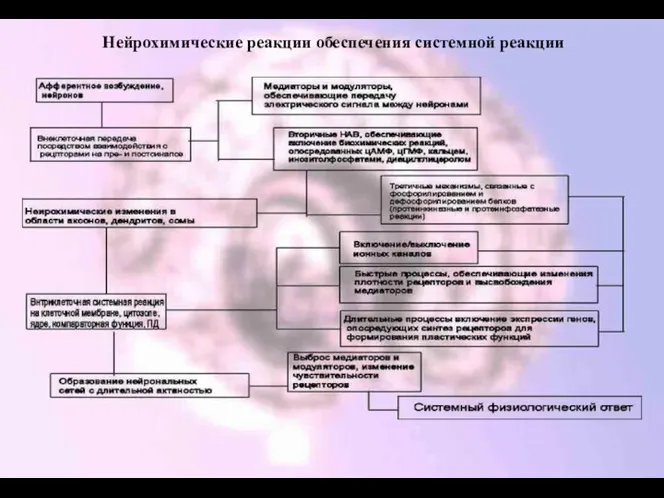

- 54. Нейрохимические реакции обеспечения системной реакции

- 56. Препараты и видосохраняющее поведение

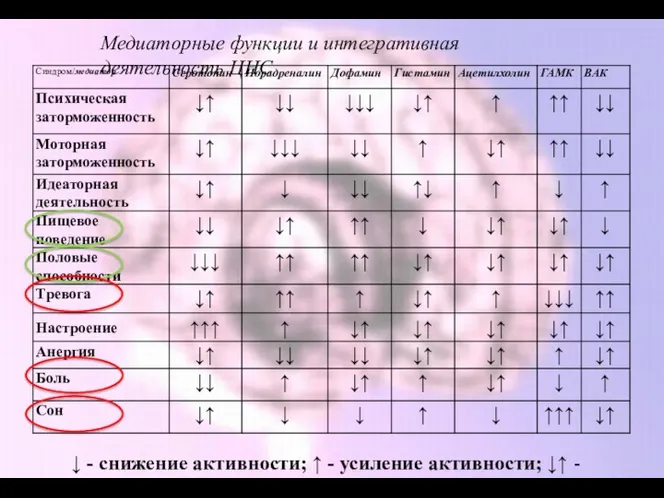

- 57. Медиаторные функции и интегративная деятельность ЦНС ↓ - снижение активности; ↑ - усиление активности; ↓↑ -

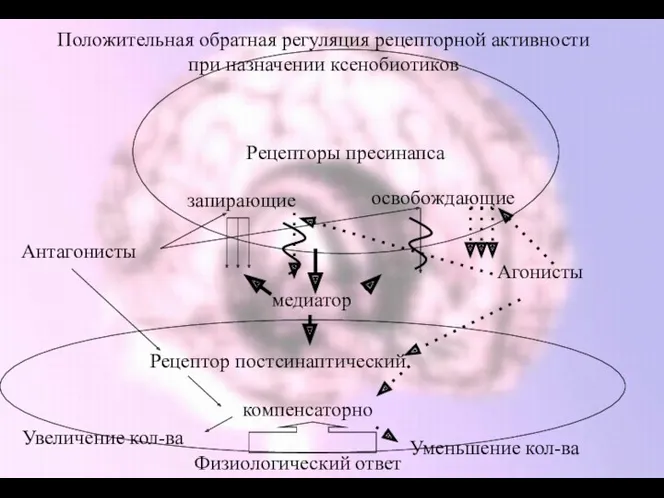

- 58. Рецепторы пресинапса Антагонисты Агонисты Рецептор постсинаптический Уменьшение кол-ва Увеличение кол-ва компенсаторно запирающие освобождающие медиатор Положительная обратная

- 59. Гетеро- и гоморецепторная модуляция •Гоморецепторы–модулирующие рецепторы к тому же типу нейропередатчика, который высвобождается в этом синапсе;

- 60. Нейрофизиологические предпосылки Тонический тормозный контроль активности нейронов в сочетании с деятельностью физиологических пейсмеккеров лежит в основе

- 61. Состояние высших функций мозга связано с изменением активности основных нейромедиаторных процессов и характером их взаимодействием между

- 62. Известны генетически детерминированные локальные сети нейронов, имеющие длинноаксонные связи и выполняющие модулирующие функции за счет включения

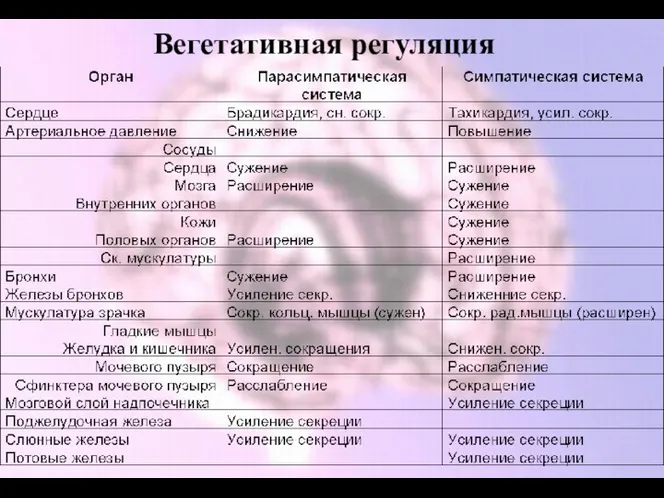

- 63. Вегетативная регуляция

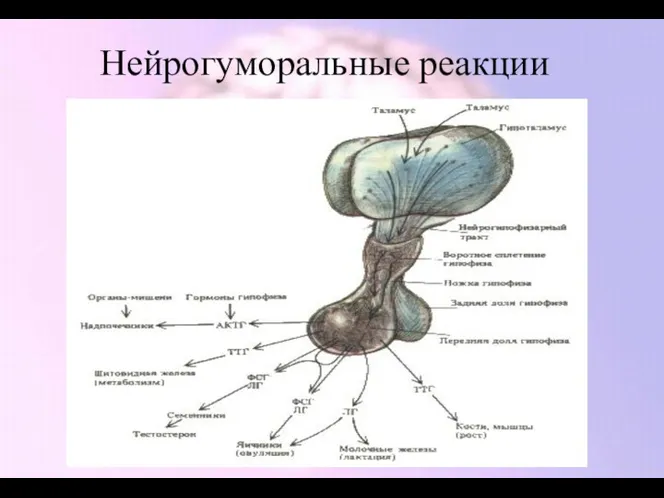

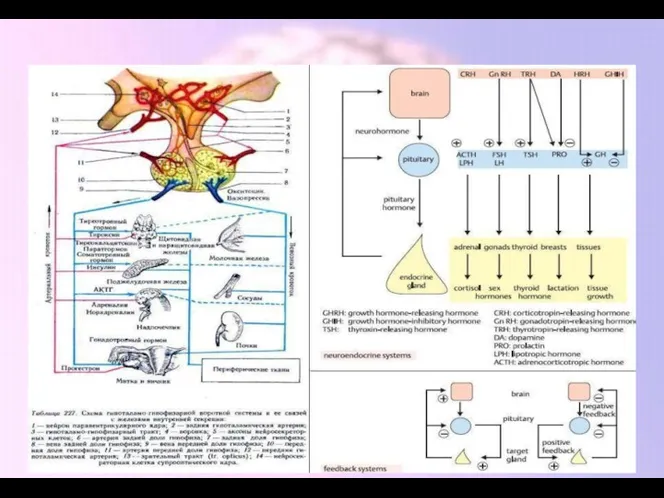

- 64. Нейрогуморальные реакции

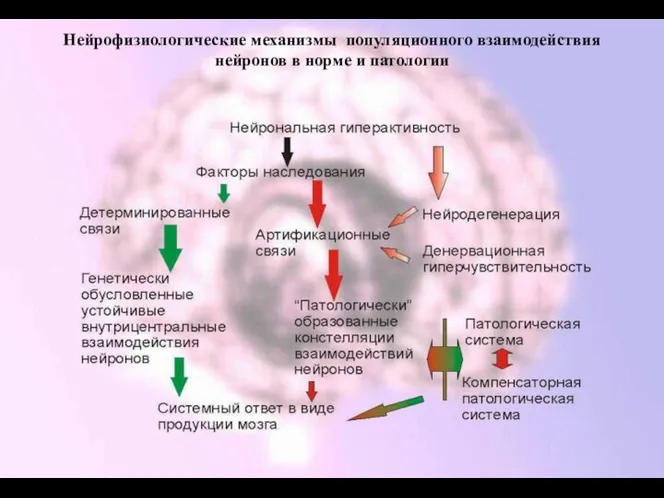

- 67. Устойчивое патологическое состояние стрессор тревога стресс дисстресс гиперактивность популяций нейронов (детерминанта) физиологические взаимодействия артификационные взаимодействия нормальное

- 70. Нейрофизиологические механизмы популяционного взаимодействия нейронов в норме и патологии

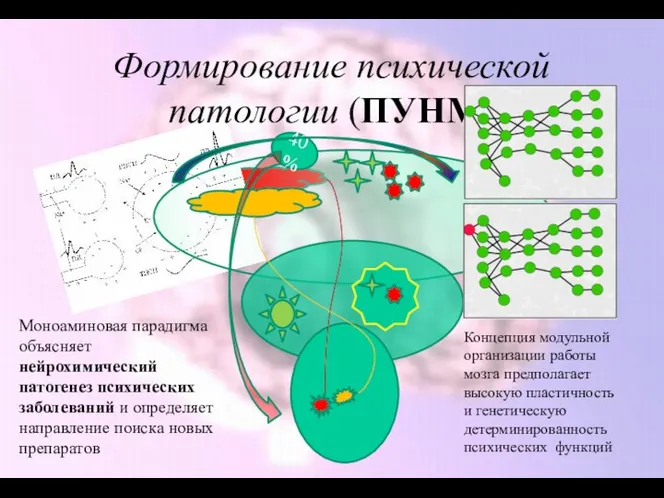

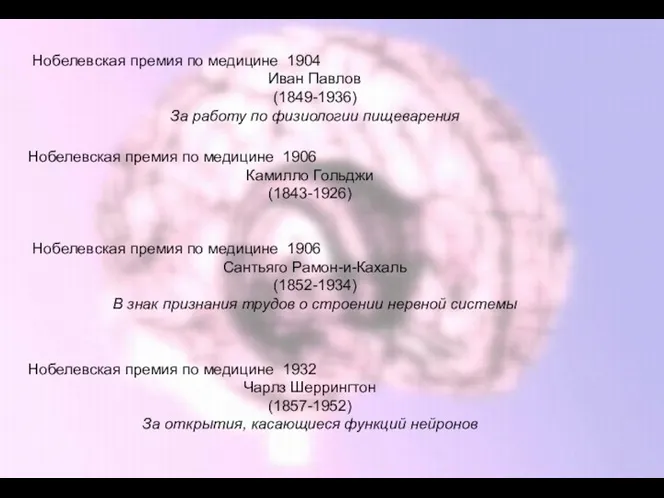

- 71. Формирование психической патологии (ПУНМ) Моноаминовая парадигма объясняет нейрохимический патогенез психических заболеваний и определяет направление поиска новых

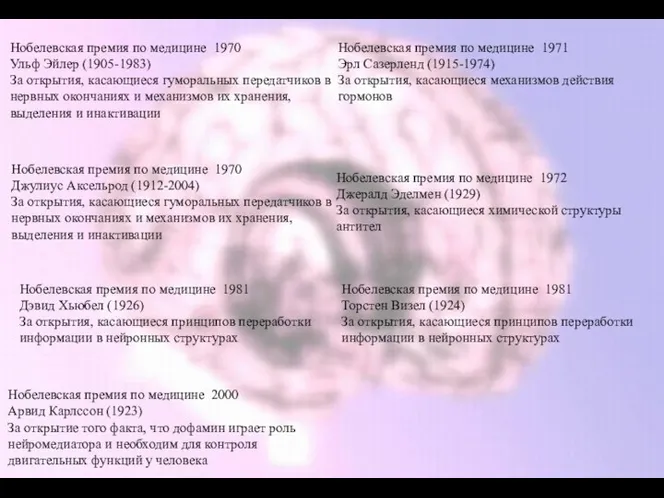

- 73. Нобелевская премия по медицине 1970 Ульф Эйлер (1905-1983) За открытия, касающиеся гуморальных передатчиков в нервных окончаниях

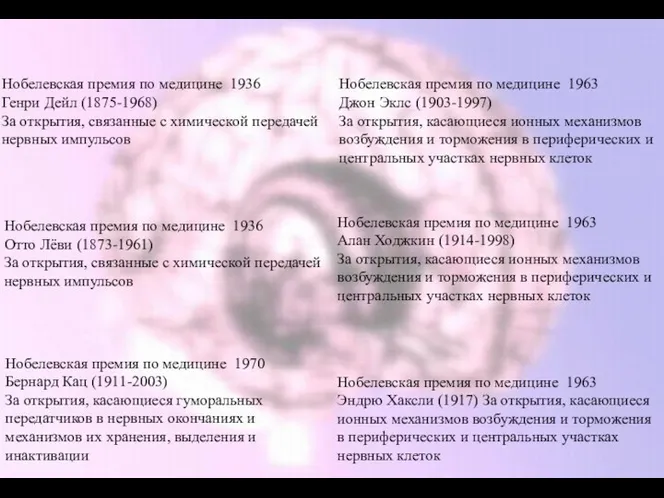

- 74. Нобелевская премия по медицине 1936 Генри Дейл (1875-1968) За открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов

- 75. 25% всех рецептов это «психотропные» и 2/3 них выписываются не психиатрами Самые назначаемые препараты после антибиотиков

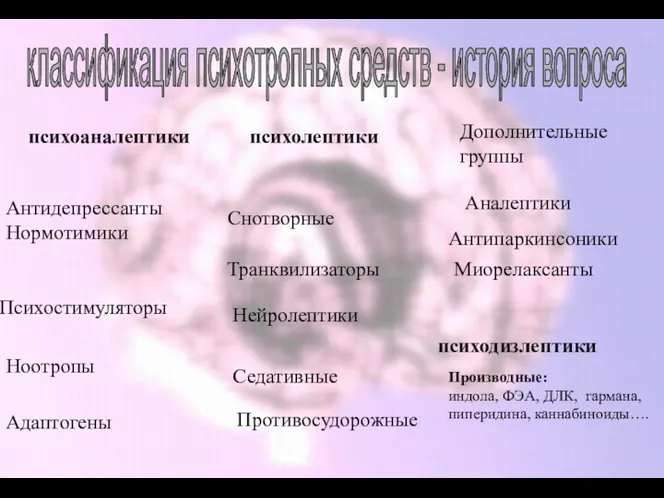

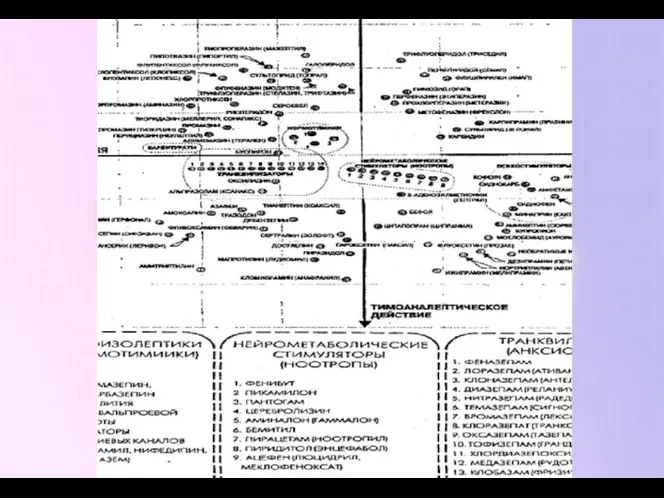

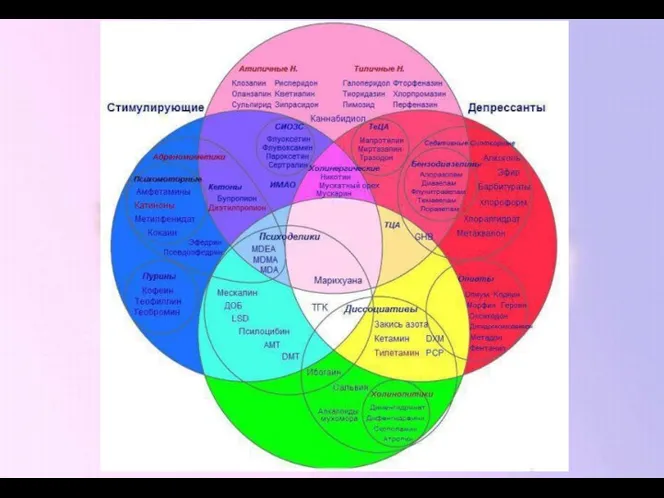

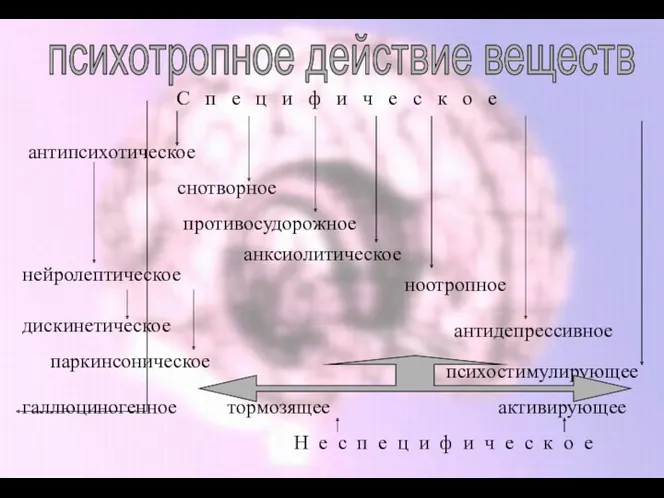

- 76. классификация психотропных средств - история вопроса психоаналептики психолептики психодизлептики Антидепрессанты Нормотимики Производные: индола, ФЭА, ДЛК, гармана,

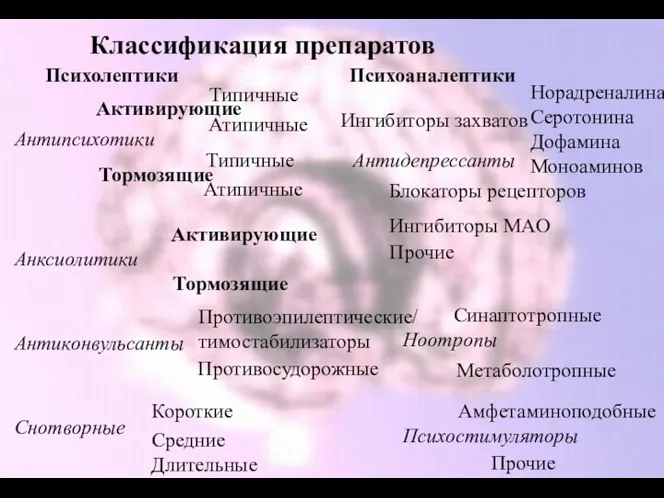

- 77. Психолептики Психоаналептики Антипсихотики Анксиолитики Антиконвульсанты Снотворные Антидепрессанты Ноотропы Психостимуляторы Активирующие Активирующие Тормозящие Тормозящие Ингибиторы захватов Прочие

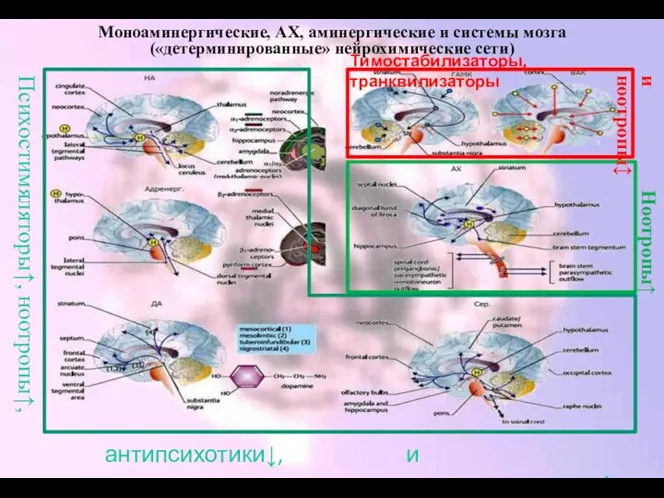

- 78. Моноаминергические, АХ, аминергические и системы мозга («детерминированные» нейрохимические сети) Психостимяляторы↑, ноотропы↑, антипсихотики↓, Ноотропы↑ и антидепресснаты↑ Тимостабилизаторы,

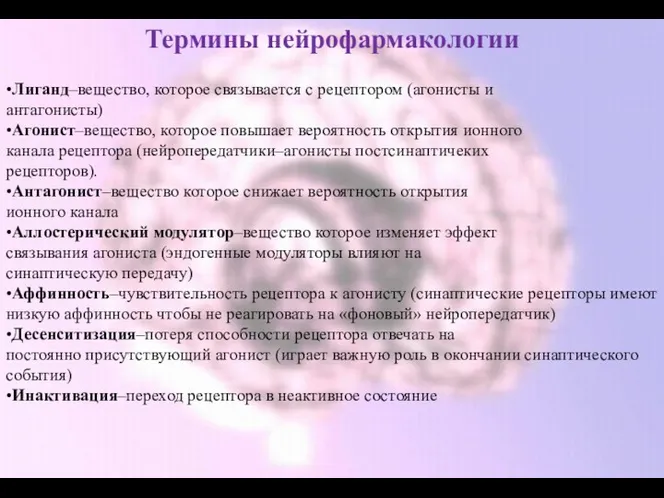

- 81. Термины нейрофармакологии •Лиганд–вещество, которое связывается с рецептором (агонисты и антагонисты) •Агонист–вещество, которое повышает вероятность открытия ионного

- 82. Психотропные средства миметики или литики Антипсихотики – преимущественно литики Остальные – преимущественно миметики

- 83. психотропное действие веществ активирующее тормозящее антипсихотическое нейролептическое противосудорожное галлюциногенное снотворное антидепрессивное психостимулирующее анксиолитическое ноотропное паркинсоническое дискинетическое

- 86. Психотропный эффект

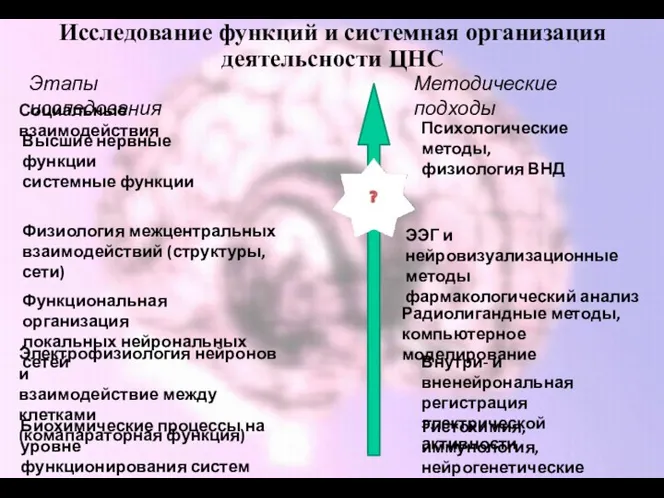

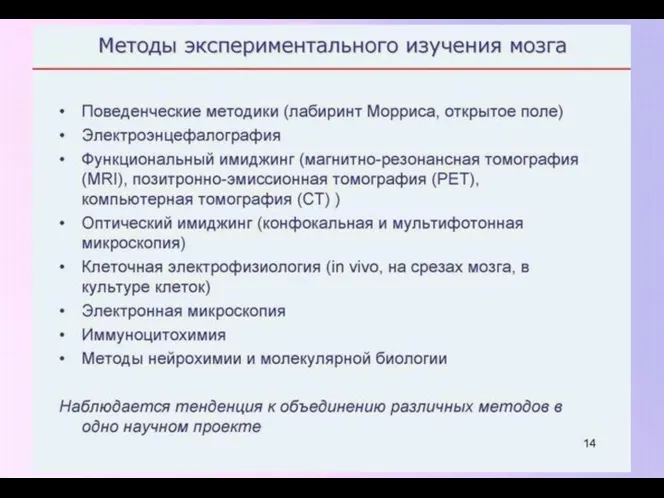

- 87. Исследование функций и системная организация деятельсности ЦНС Социальные взаимодействия Высшие нервные функции системные функции Физиология межцентральных

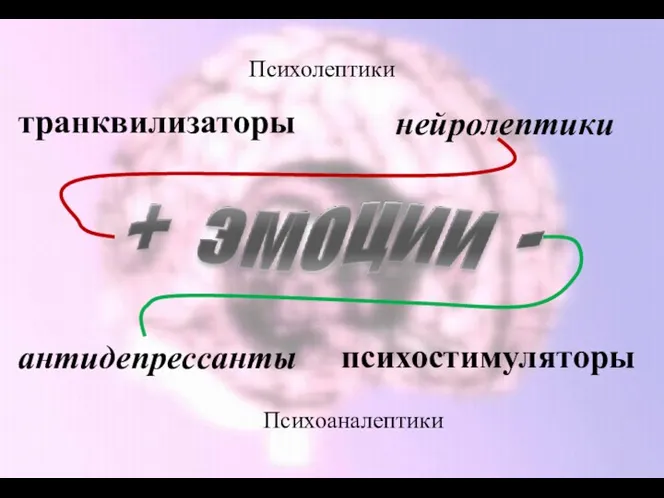

- 88. транквилизаторы нейролептики психостимуляторы антидепрессанты Психолептики Психоаналептики

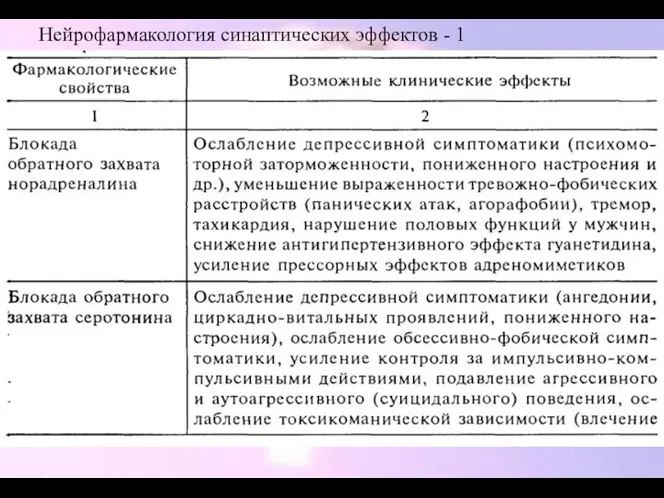

- 89. Нейрофармакология синаптических эффектов - 1

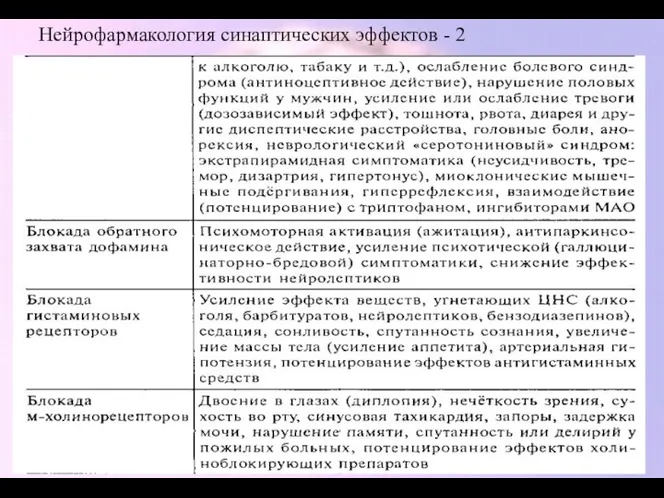

- 90. Нейрофармакология синаптических эффектов - 2

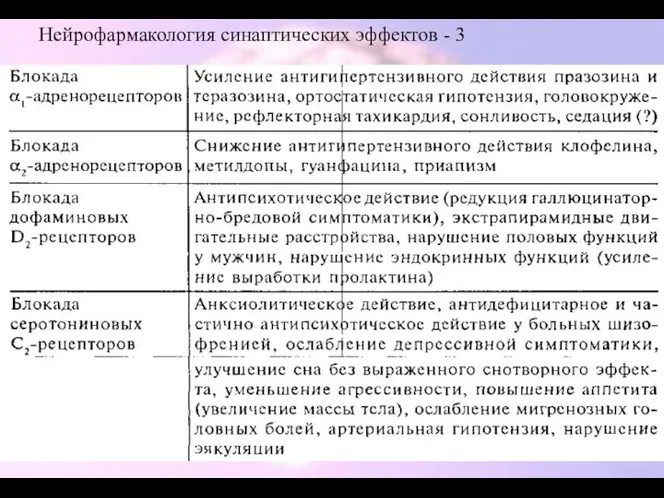

- 91. Нейрофармакология синаптических эффектов - 3

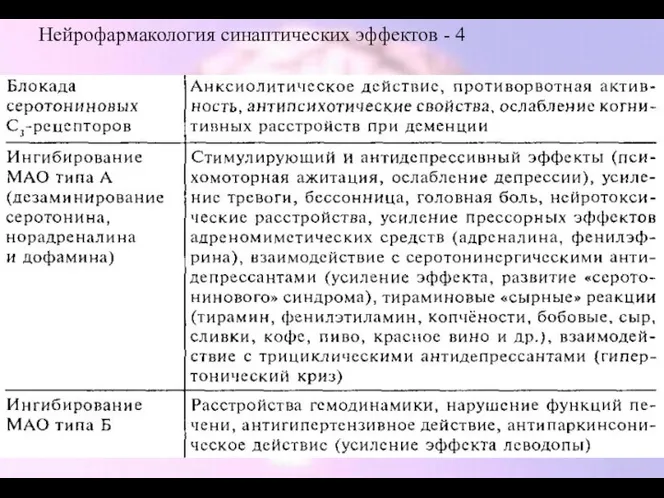

- 92. Нейрофармакология синаптических эффектов - 4

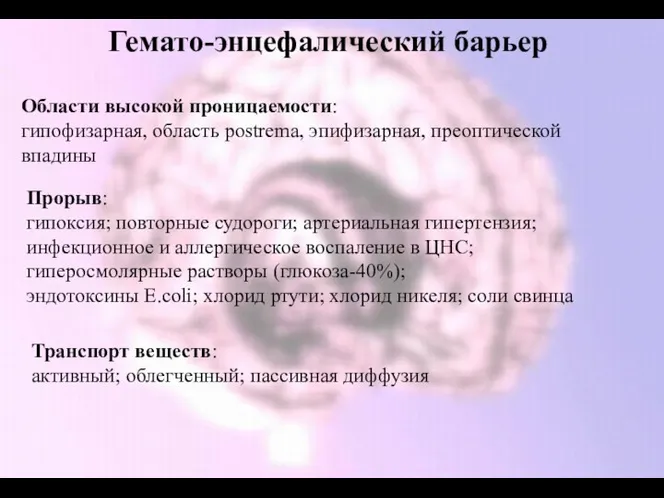

- 94. Гемато-энцефалический барьер Прорыв: гипоксия; повторные судороги; артериальная гипертензия; инфекционное и аллергическое воспаление в ЦНС; гиперосмолярные растворы

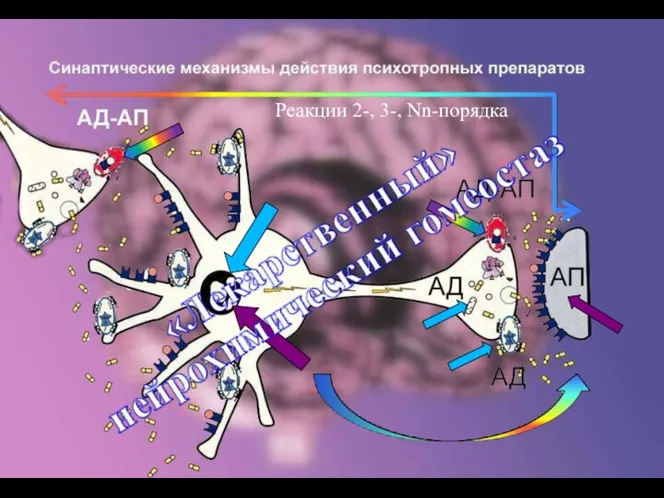

- 95. Реакции 2-, 3-, Nn-порядка

- 96. Основные проблемы фармакотерапии в психиатрической практике Выбор препарата; Определение эффективной дозы и выбор режим дозирования; Тактика

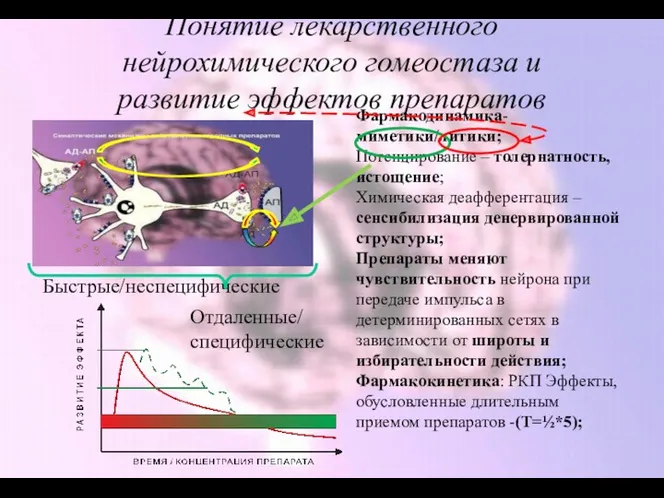

- 97. Основные понятия Стратегии терапии: Базовая терапия (монотерапия); Адьювантная терапия (в составе комбинированной терапии); Лекарственный гомеостаз- специфические

- 98. Выбор препарата На основании нозологической принадлежности Индивидуальной клинической картины заболевания Эмпирический подход На основе «предполагаемых» нейрохимических

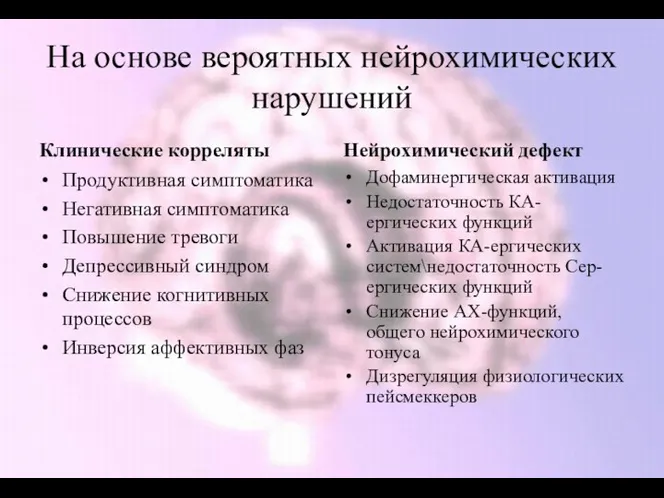

- 99. На основе вероятных нейрохимических нарушений Клинические корреляты Продуктивная симптоматика Негативная симптоматика Повышение тревоги Депрессивный синдром Снижение

- 100. Выбор терапевтической стратегии Клинические проявления В рамках одной нозологической формы «нечеткие» границы и коморбидные состояния Терапевтическая

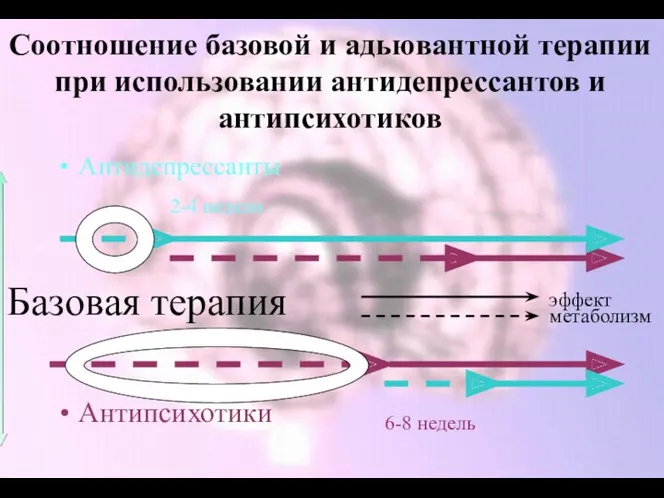

- 101. Соотношение базовой и адьювантной терапии по дозе и времени назначения Базовая терапия (препарат) До наступления ремиссии/излечения

- 102. Определение эффективной дозы На основании развития терапевтического отклика: В раннем периоде; В «адекватном» периоде На основании

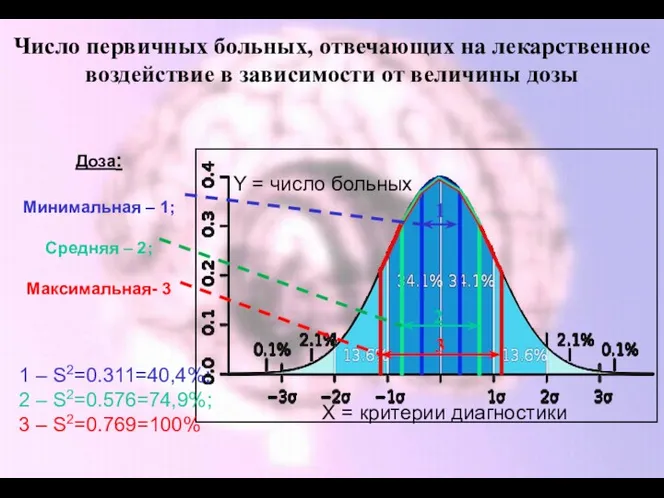

- 103. Число первичных больных, отвечающих на лекарственное воздействие в зависимости от величины дозы Y = число больных

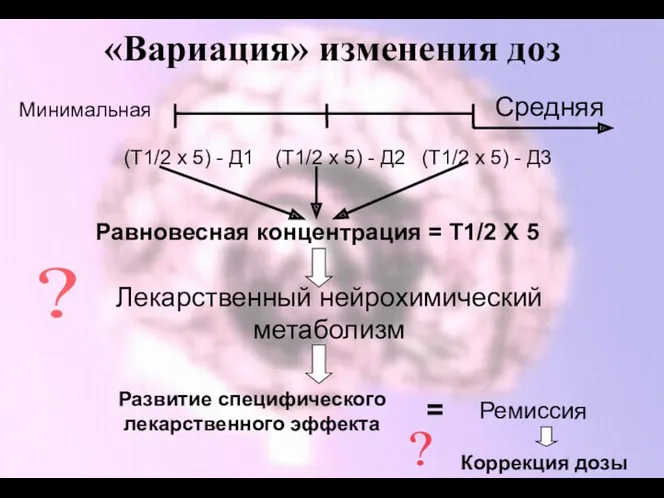

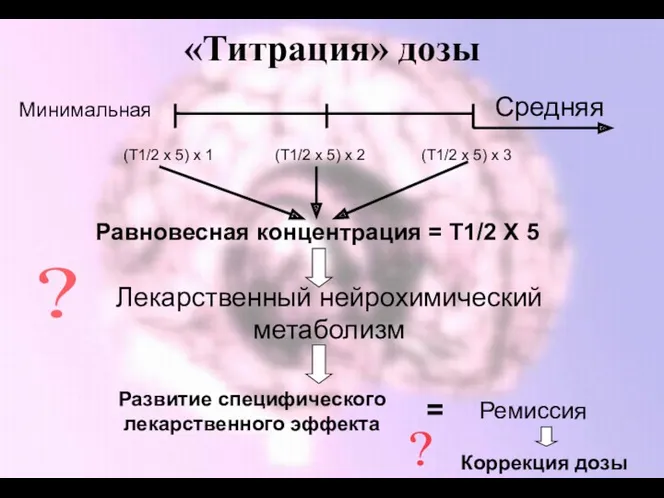

- 104. «Вариация» изменения доз Минимальная Средняя Равновесная концентрация = Т1/2 Х 5 Лекарственный нейрохимический метаболизм Развитие специфического

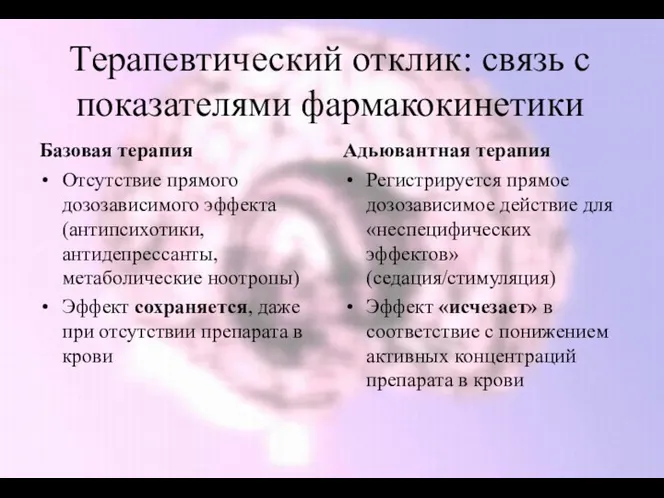

- 105. Терапевтический отклик: связь с показателями фармакокинетики Базовая терапия Отсутствие прямого дозозависимого эффекта (антипсихотики, антидепрессанты, метаболические ноотропы)

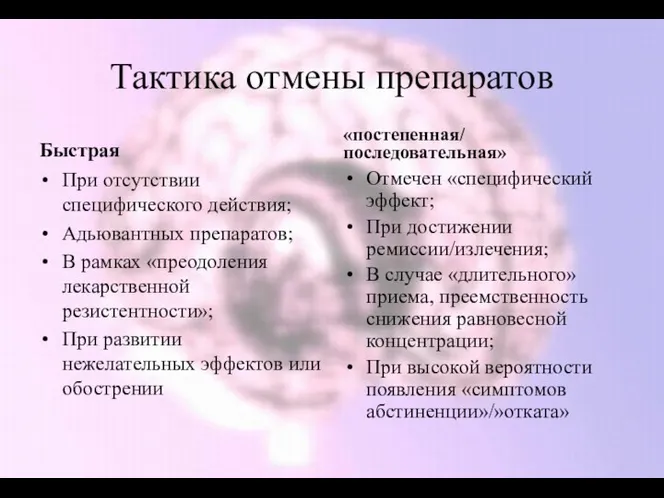

- 106. Тактика отмены препаратов Быстрая При отсутствии специфического действия; Адьювантных препаратов; В рамках «преодоления лекарственной резистентности»; При

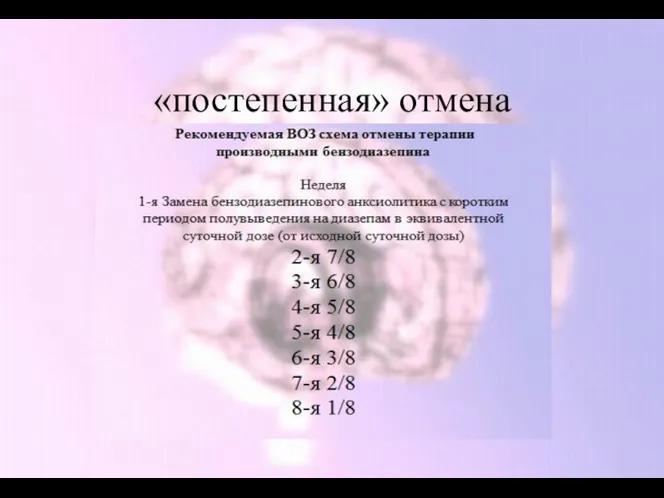

- 107. «постепенная» отмена

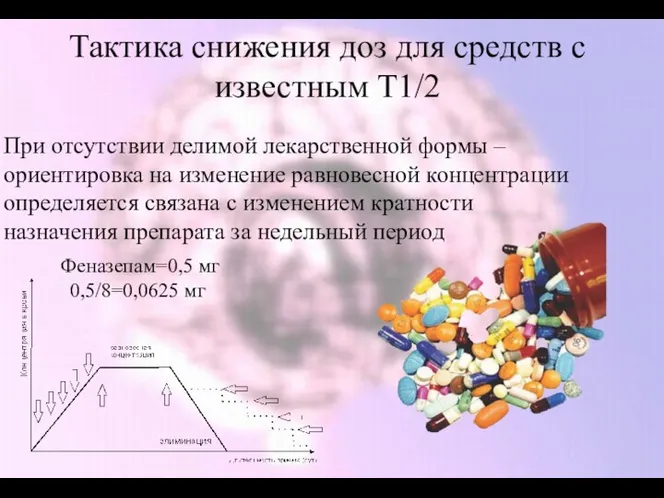

- 108. Тактика снижения доз для средств с известным Т1/2 При отсутствии делимой лекарственной формы – ориентировка на

- 109. Основные факторы адекватной фармакотерапии Доза-эффект Время-эффект Базовая терапия (базовый препарат)

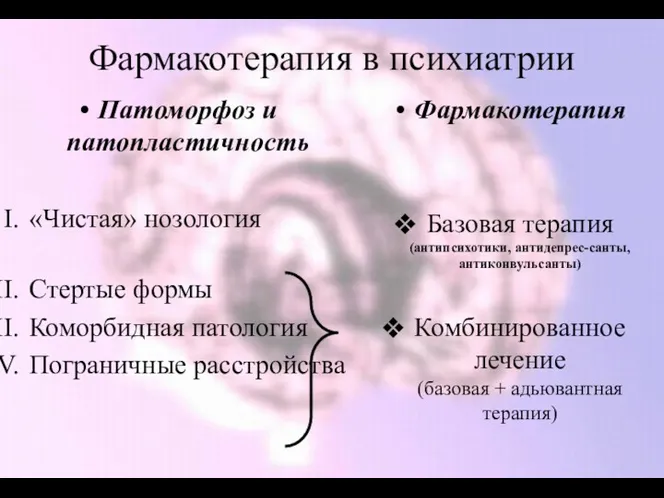

- 110. Фармакотерапия в психиатрии Патоморфоз и патопластичность «Чистая» нозология Стертые формы Коморбидная патология Пограничные расстройства Фармакотерапия Базовая

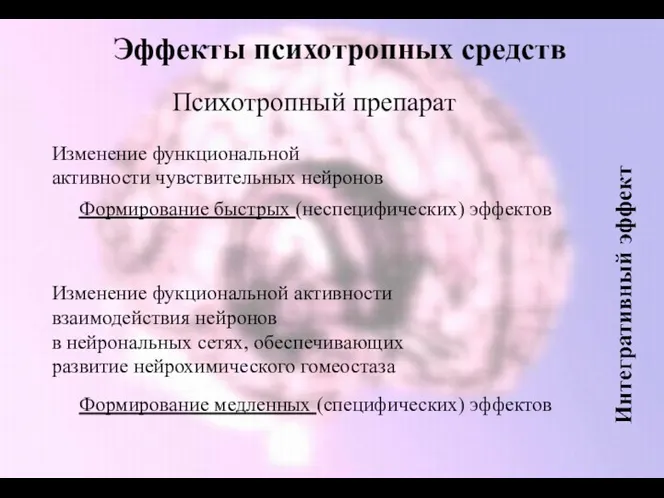

- 111. Психотропный препарат Изменение функциональной активности чувствительных нейронов Формирование быстрых (неспецифических) эффектов Изменение фукциональной активности взаимодействия нейронов

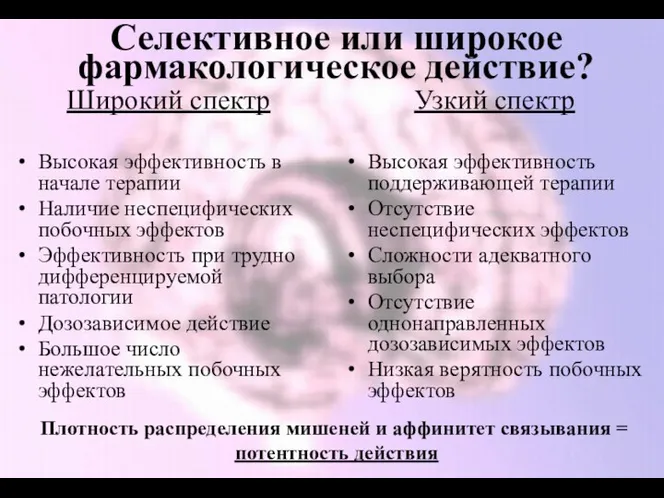

- 112. Селективное или широкое фармакологическое действие? Широкий спектр Высокая эффективность в начале терапии Наличие неспецифических побочных эффектов

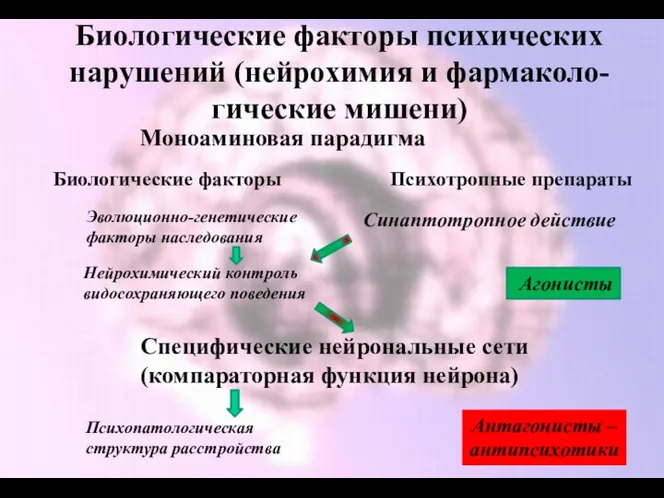

- 113. Биологические факторы психических нарушений (нейрохимия и фармаколо-гические мишени) Эволюционно-генетические факторы наследования Психопатологическая структура расстройства Биологические факторы

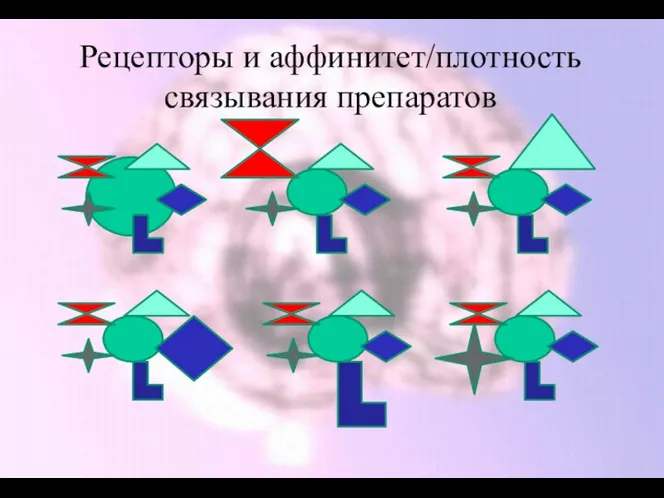

- 114. Рецепторы и аффинитет/плотность связывания препаратов

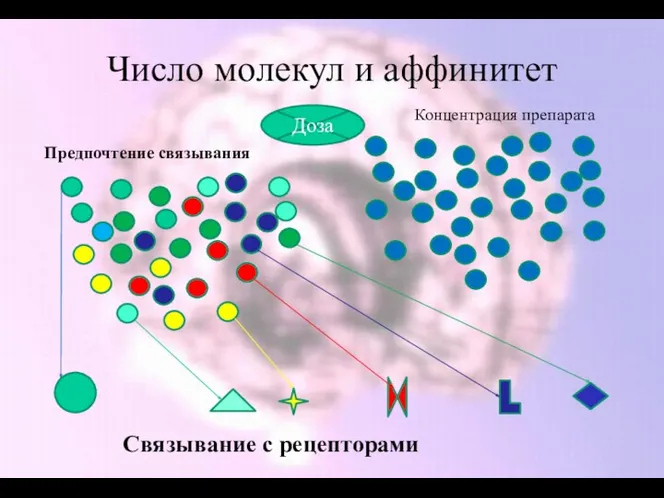

- 115. Число молекул и аффинитет Доза Концентрация препарата Связывание с рецепторами Предпочтение связывания

- 116. Молекулы препаратов и молекулы рецепторов (множественное действие) 1 2 3 4 5 Избирательность действия препаратов Поличувствительность

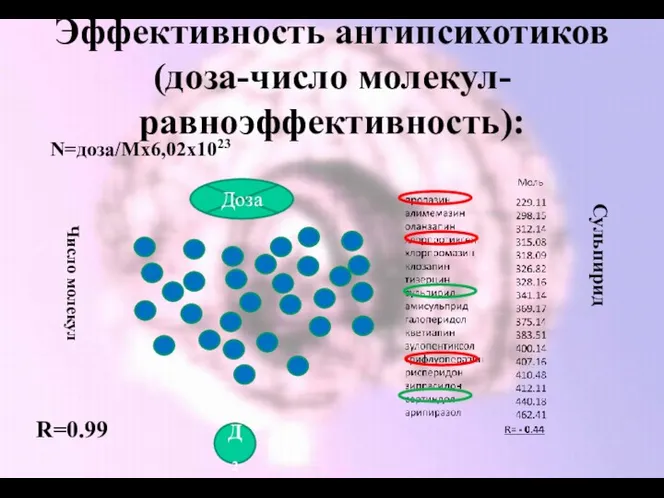

- 117. Эффективность антипсихотиков (доза-число молекул-равноэффективность): Сульпирид N=доза/Мх6,02х1023 R=0.99 Доза Число молекул Д2

- 118. Избирательная активность Д2 антагониста (эквипотенциальность и внутренняя активность): Галоперидол (молчащий, конкурентный и полный/частичный) Сульпирид (комплементарно/ некомплементарно)

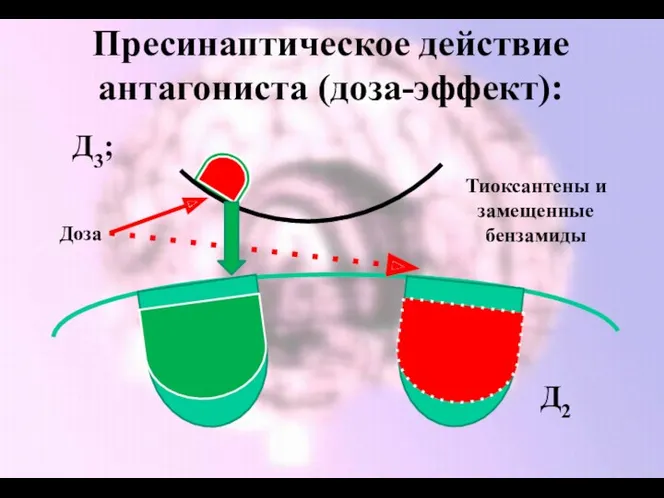

- 119. Пресинаптическое действие антагониста (доза-эффект): Д3; Д2 Тиоксантены и замещенные бензамиды Доза

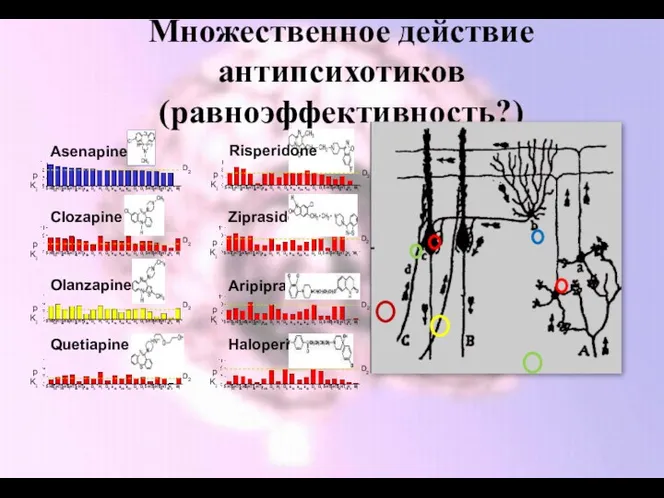

- 120. Множественное действие антипсихотиков (равноэффективность?)

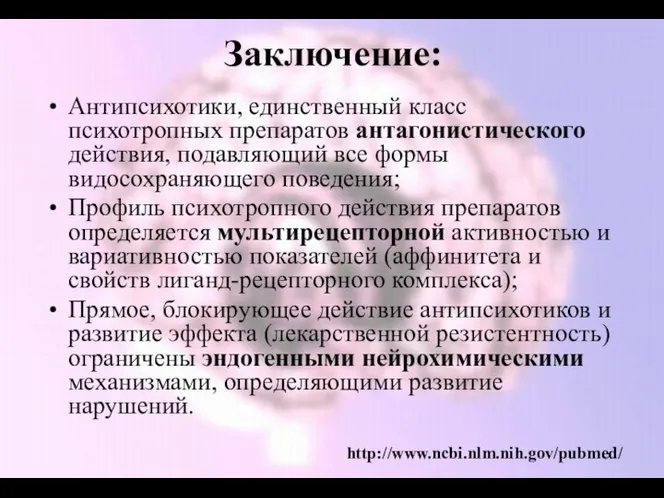

- 121. Заключение: Антипсихотики, единственный класс психотропных препаратов антагонистического действия, подавляющий все формы видосохраняющего поведения; Профиль психотропного действия

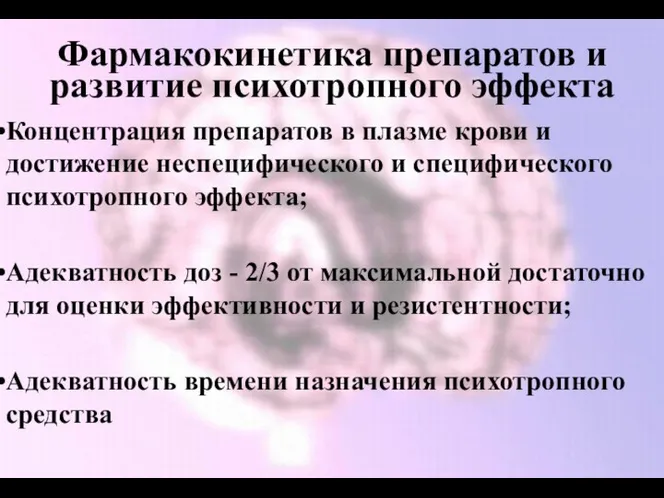

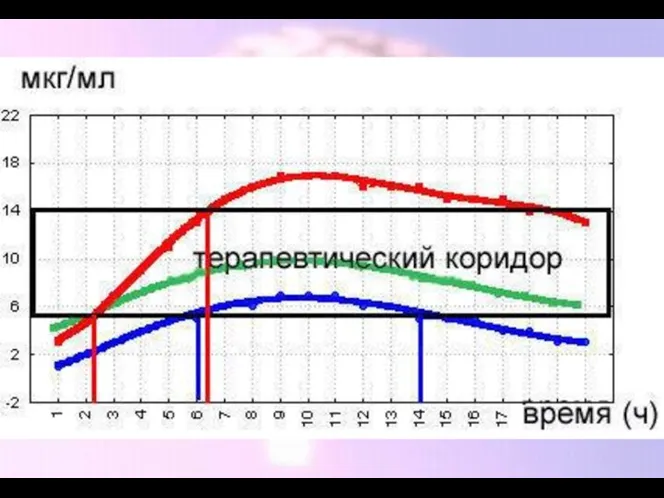

- 122. Фармакокинетика препаратов и развитие психотропного эффекта Концентрация препаратов в плазме крови и достижение неспецифического и специфического

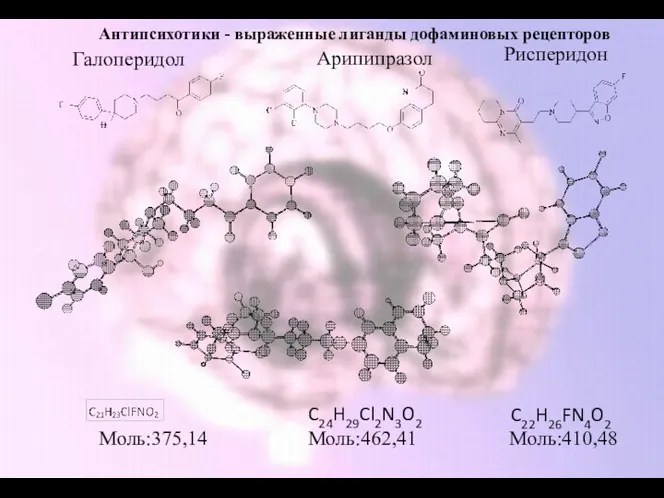

- 123. Галоперидол Арипипразол Рисперидон Моль:375,14 Моль:462,41 Моль:410,48 C24H29Cl2N3O2 C22H26FN4O2 Антипсихотики - выраженные лиганды дофаминовых рецепторов

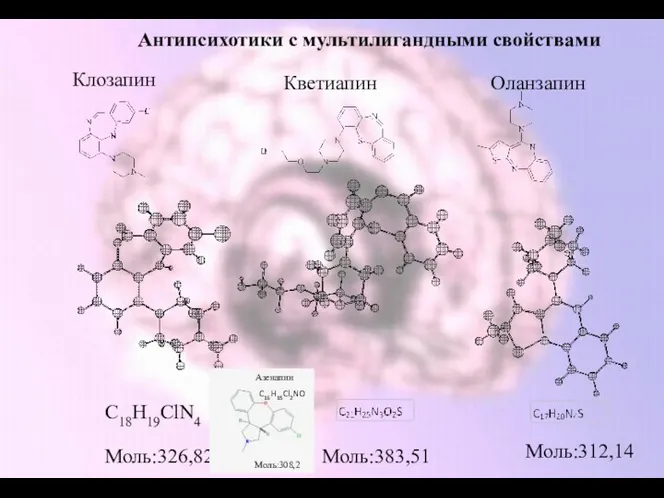

- 124. Кветиапин Клозапин Оланзапин C18H19ClN4 Моль:326,82 Моль:383,51 Моль:312,14 C16H15Cl2NO Азенапин Моль:308,2 Антипсихотики с мультилигандными свойствами

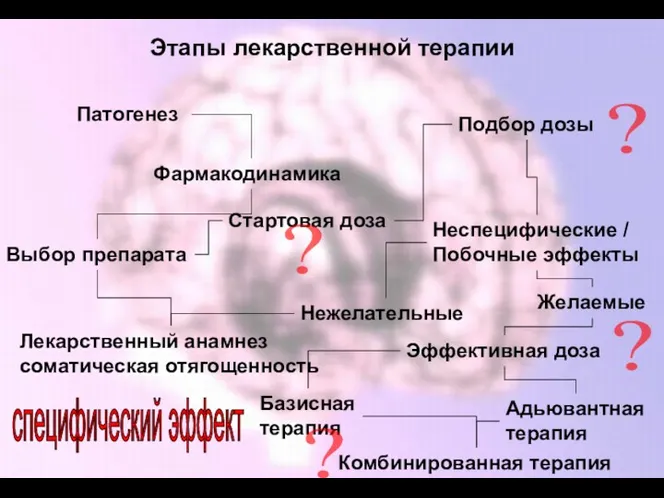

- 125. Этапы лекарственной терапии Патогенез Фармакодинамика Лекарственный анамнез соматическая отягощенность Выбор препарата Стартовая доза Подбор дозы Неспецифические

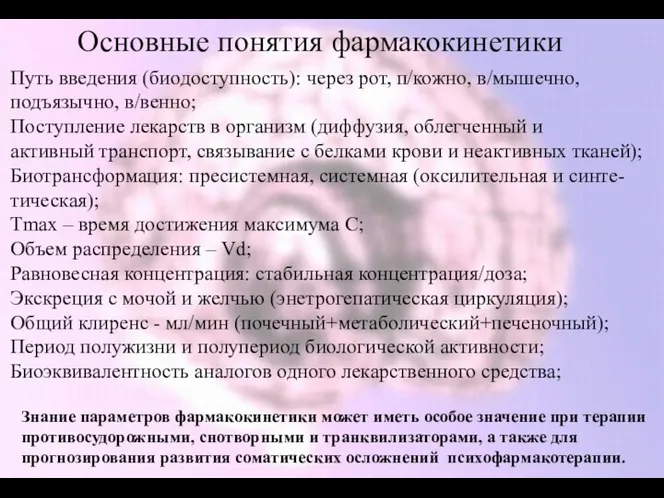

- 126. Основные понятия фармакокинетики Путь введения (биодоступность): через рот, п/кожно, в/мышечно, подъязычно, в/венно; Поступление лекарств в организм

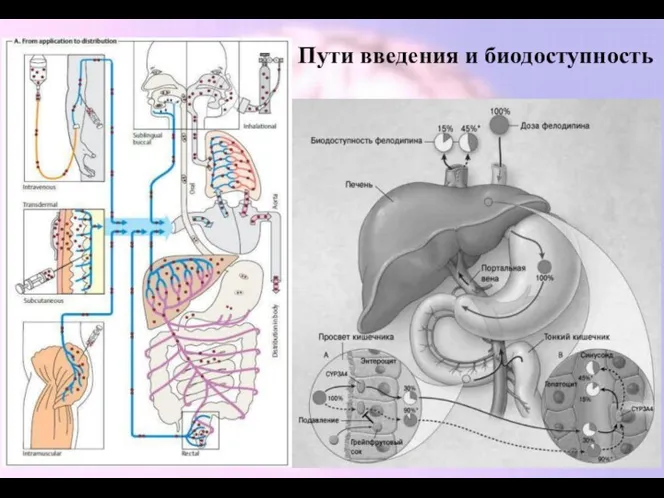

- 127. Пути введения и биодоступность

- 128. Основные фармакокинетические характеристики

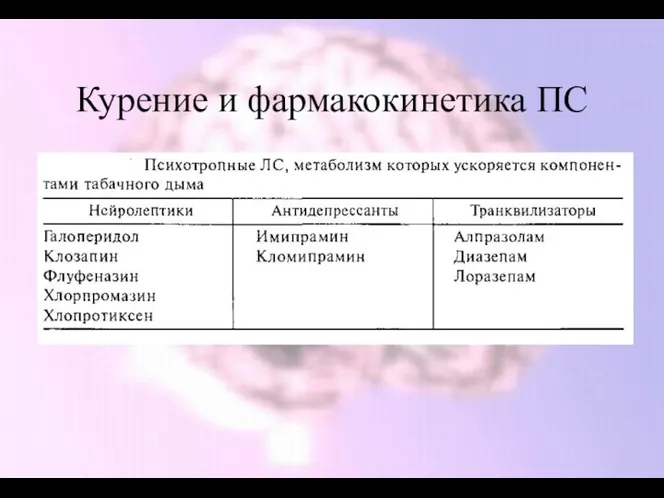

- 130. Курение и фармакокинетика ПС

- 131. Последовательные этапы проведения фармакотерапии психотропными препаратами Препарат БТ Препарат АТ Функциональный антагонизм Потенциация, «суммация» Равновесная концентрация

- 132. «Титрация» дозы Минимальная Средняя Равновесная концентрация = Т1/2 Х 5 Лекарственный нейрохимический метаболизм Развитие специфического лекарственного

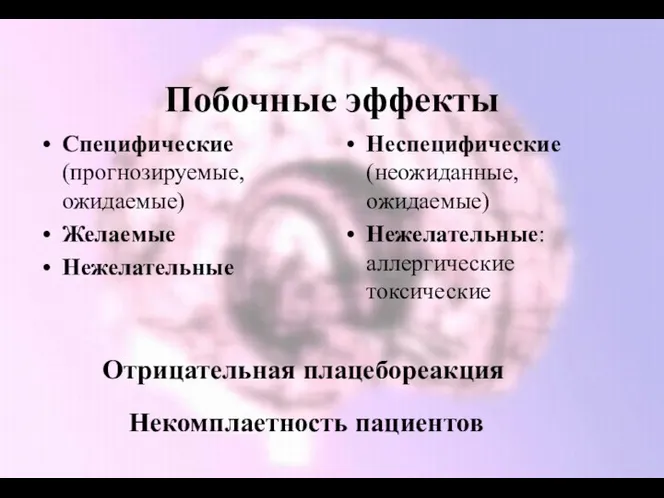

- 133. Побочные эффекты Специфические (прогнозируемые, ожидаемые) Желаемые Нежелательные Неспецифические (неожиданные, ожидаемые) Нежелательные: аллергические токсические Отрицательная плацебореакция Некомплаетность

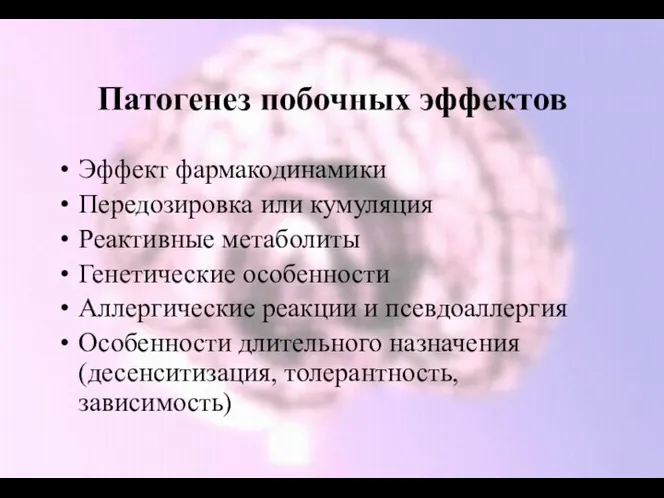

- 134. Патогенез побочных эффектов Эффект фармакодинамики Передозировка или кумуляция Реактивные метаболиты Генетические особенности Аллергические реакции и псевдоаллергия

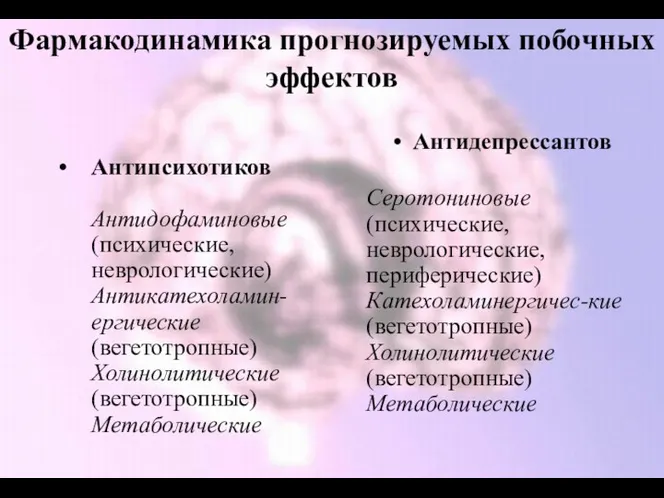

- 135. Фармакодинамика прогнозируемых побочных эффектов Антипсихотиков Антидофаминовые (психические, неврологические) Антикатехоламин-ергические (вегетотропные) Холинолитические (вегетотропные) Метаболические Антидепрессантов Серотониновые (психические,

- 136. Отрицательное влияние на плод Эмбриотоксический эффект (барбитураты, антиметаболиты, салицилаты, сульфаниламиды) Тератогенез 3-10 нед.: А. Андрогены, антифолаты,

- 137. Соотношение базовой и адьювантной терапии при использовании антидепрессантов и антипсихотиков Антидепрессанты Антипсихотики 2-4 недели 6-8 недель

- 138. Общие принципы рационального применения психотропных препаратов: Использовать известные препараты; Не спешить с назначением и применять по

- 139. Понятие лекарственного нейрохимического гомеостаза и развитие эффектов препаратов Быстрые/неспецифические Отдаленные/ специфические Фармакодинамика- миметики/литики; Потенцирование – толернатность,

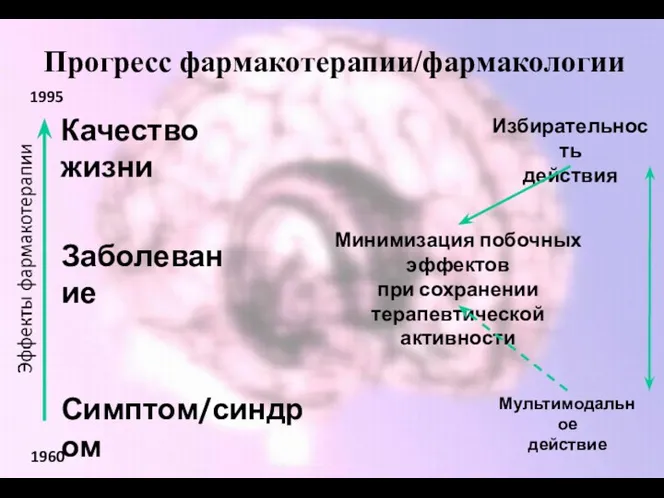

- 140. Прогресс фармакотерапии/фармакологии Симптом/синдром Заболевание Качество жизни Минимизация побочных эффектов при сохранении терапевтической активности Избирательность действия Мультимодальное

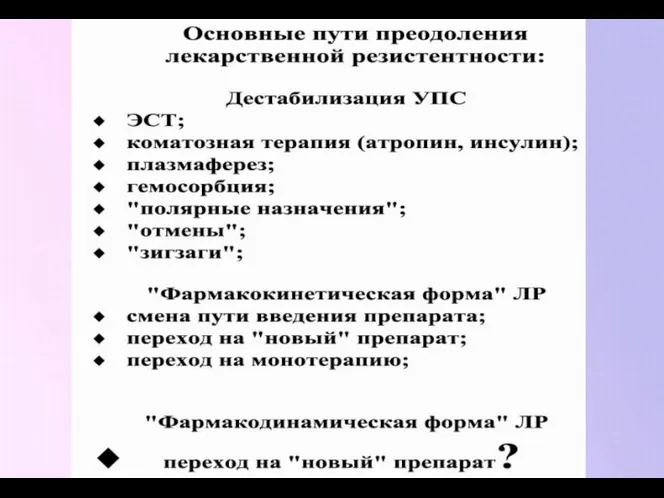

- 141. К преодолению лекарственной резистентности

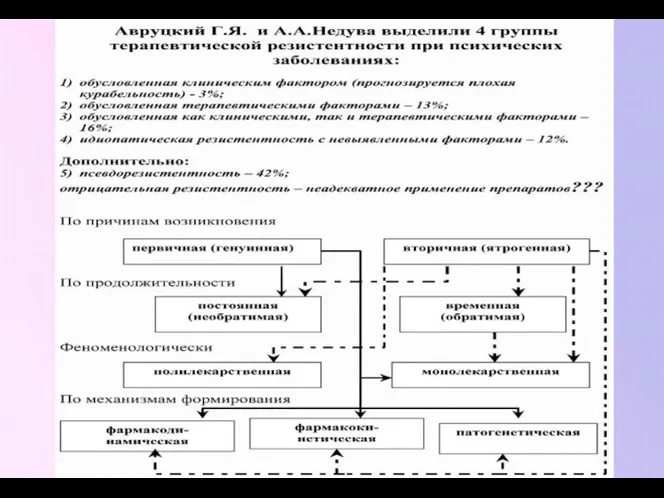

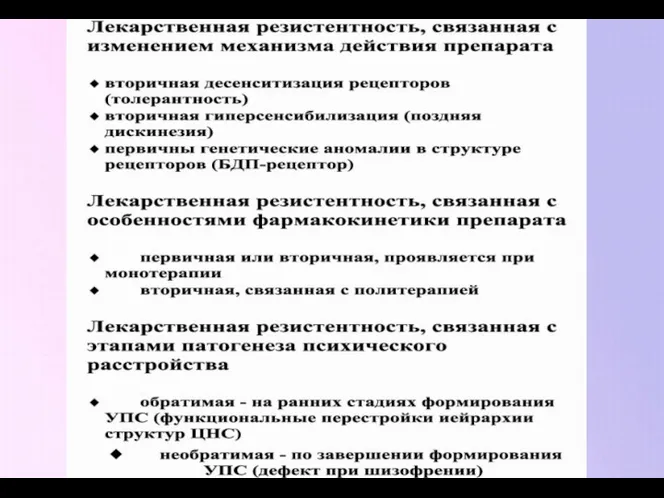

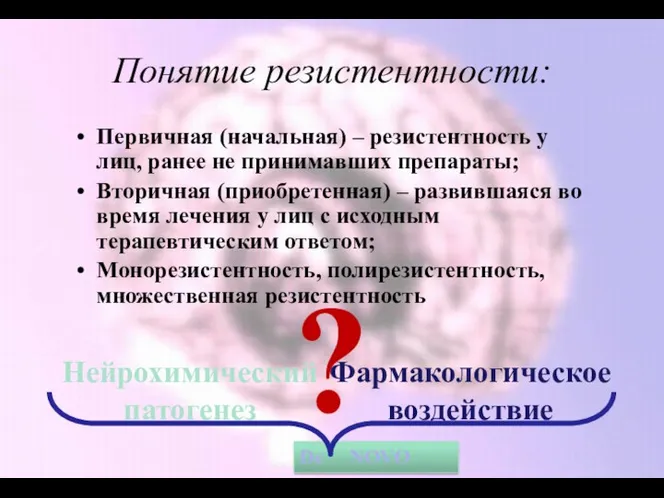

- 145. Понятие резистентности: Первичная (начальная) – резистентность у лиц, ранее не принимавших препараты; Вторичная (приобретенная) – развившаяся

- 146. Взаимодействие ПУНМ и ЛНГ – новое качество? Широкое действие Избирательное Способы преодоления: Комбинированная терапия; Отмена*; Зигзаги**;

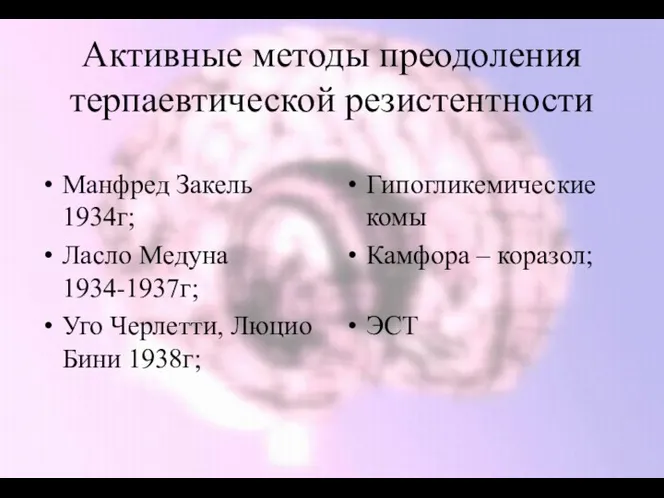

- 147. Активные методы преодоления терпаевтической резистентности Манфред Закель 1934г; Ласло Медуна 1934-1937г; Уго Черлетти, Люцио Бини 1938г;

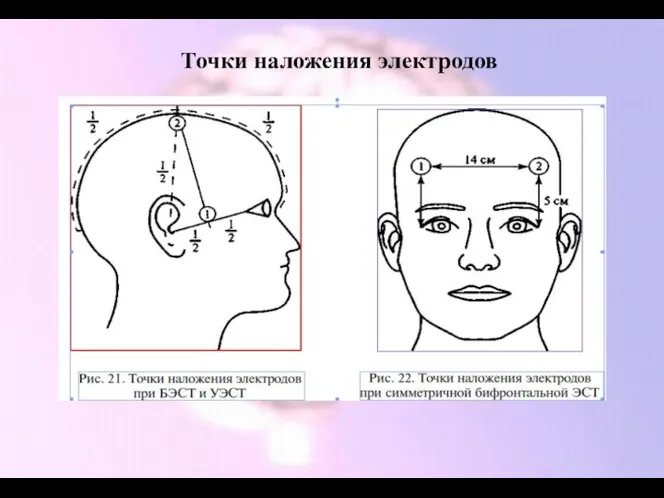

- 148. Точки наложения электродов

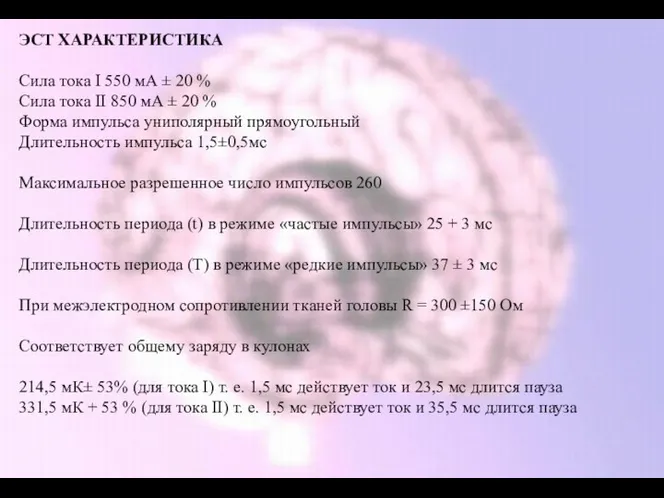

- 149. ЭСТ ХАРАКТЕРИСТИКА Сила тока I 550 мА ± 20 % Сила тока II 850 мА ±

- 150. Выводы: состояние психической патологии определяется нейрохимией в детерминированных нейрональных сетях и интернейронах «свободных модулей»; пластические функции

- 151. Фармакологическое сопровождение ЭСТ Премедикация; Процесс; Последствия

- 153. Скачать презентацию

Устройство увеличительных приборов

Устройство увеличительных приборов Дидактическая игра Корзина грецких орехов

Дидактическая игра Корзина грецких орехов Обитатели воды

Обитатели воды Ферменты: строение, свойства, функции

Ферменты: строение, свойства, функции Селекция кошек

Селекция кошек Семейство кошачьих

Семейство кошачьих Отдел Моховидные, особенности строения и жизнедеятельности. Значение мхов

Отдел Моховидные, особенности строения и жизнедеятельности. Значение мхов Вирусы. Классификация вирусов

Вирусы. Классификация вирусов Введение в микробиологию. Систематика микроорганизмов. Морфология микробов. Ультраструктура бактерий

Введение в микробиологию. Систематика микроорганизмов. Морфология микробов. Ультраструктура бактерий Внеклассное мероприятие Красная книга Оренбургской области

Внеклассное мероприятие Красная книга Оренбургской области Практико-ориентированные задания на уроках биологии, как этап подготовки к итоговой аттестации

Практико-ориентированные задания на уроках биологии, как этап подготовки к итоговой аттестации Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве

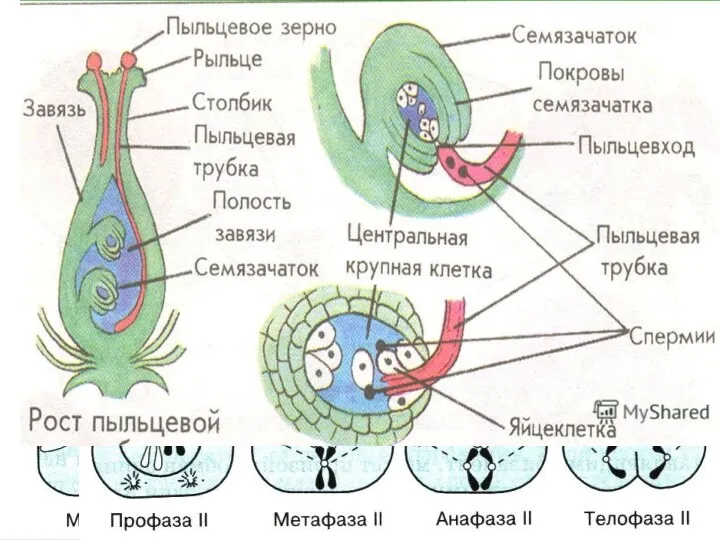

Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве Образование половых клеток. Мейоз

Образование половых клеток. Мейоз Значение растений в природе и жизни человека

Значение растений в природе и жизни человека Красная Книга России

Красная Книга России Генетика людини (11 клас)

Генетика людини (11 клас) Поле и его обитатели

Поле и его обитатели Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) Класс птицы как высокоорганизованная и специализированная группа. Морфофизиологические особенности, биология, распространение

Класс птицы как высокоорганизованная и специализированная группа. Морфофизиологические особенности, биология, распространение Жизненные формы растений. 6 класс

Жизненные формы растений. 6 класс Человек – предмет изучения анатомии и физиологии

Человек – предмет изучения анатомии и физиологии Топографічна анатомія шиї

Топографічна анатомія шиї презентация к уроку по теме Кровь и кровообращение. 8 класс

презентация к уроку по теме Кровь и кровообращение. 8 класс Углеводный обмен

Углеводный обмен Мәдени өсімдіктер

Мәдени өсімдіктер Презентация к внеурочному мероприятию по биологии Что?Где?Когда?

Презентация к внеурочному мероприятию по биологии Что?Где?Когда? Презентация по теме: Особенности высшей нервной деятельности человека.

Презентация по теме: Особенности высшей нервной деятельности человека. Анатомия ЦНС. Задний мозг. Варолиев мост

Анатомия ЦНС. Задний мозг. Варолиев мост