Содержание

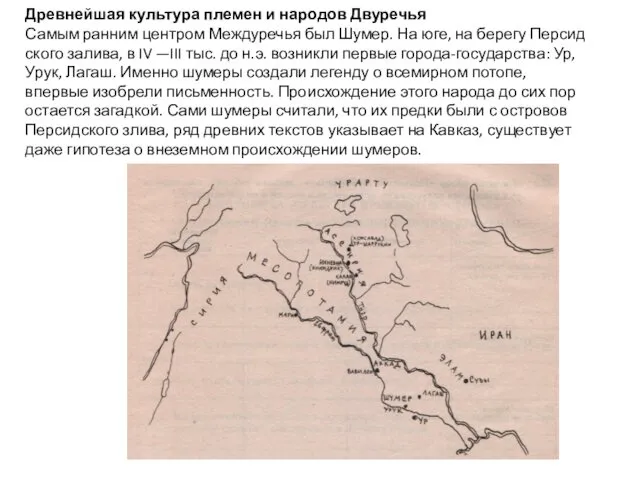

- 3. Древнейшая культура племен и народов Двуречья Самым ранним центром Междуречья был Шумер. На юге, на берегу

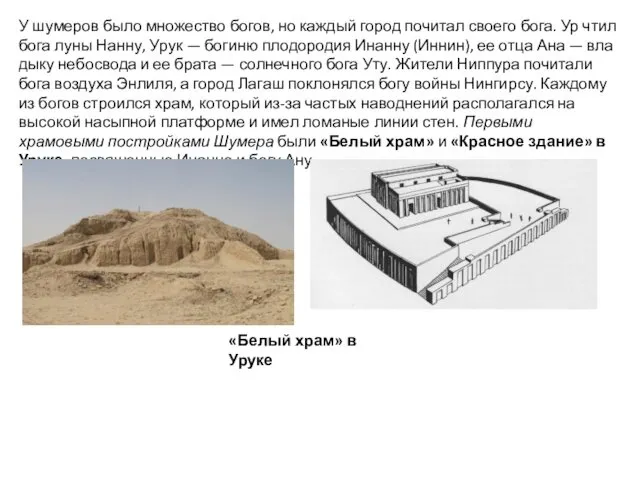

- 4. У шумеров было множество богов, но каждый город почитал своего бога. Ур чтил бога луны Нанну,

- 5. Колонны «Красного здания» в Уруке

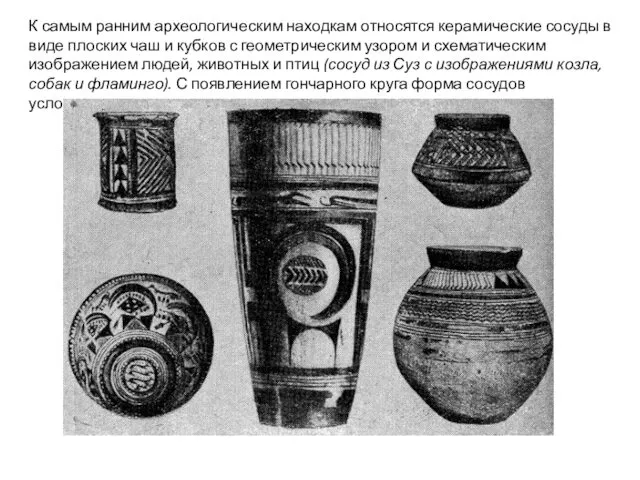

- 6. К самым ранним археологическим находкам относятся керамические сосуды в виде плоских чаш и кубков с геометрическим

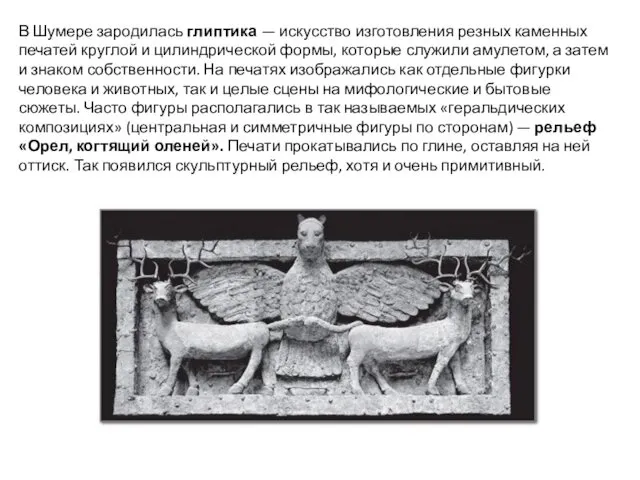

- 7. В Шумере зародилась глиптика — искусство изготовления резных каменных печатей круглой и цилиндрической формы, которые служили

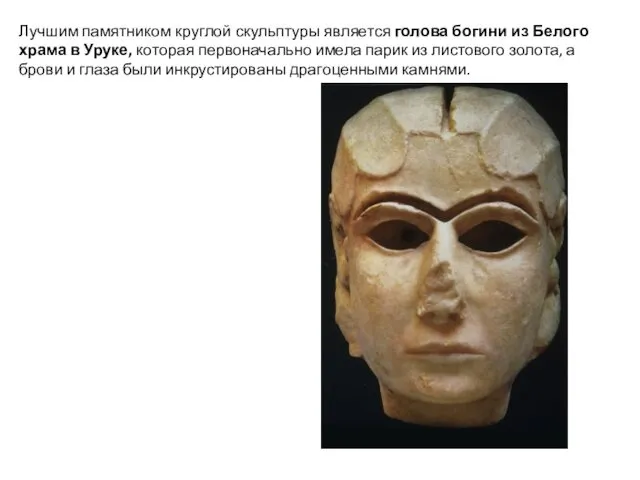

- 8. Лучшим памятником круглой скульптуры является голова богини из Белого храма в Уруке, которая первоначально имела парик

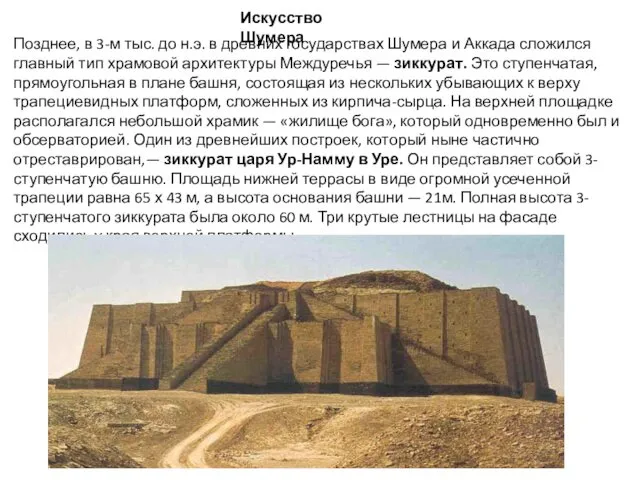

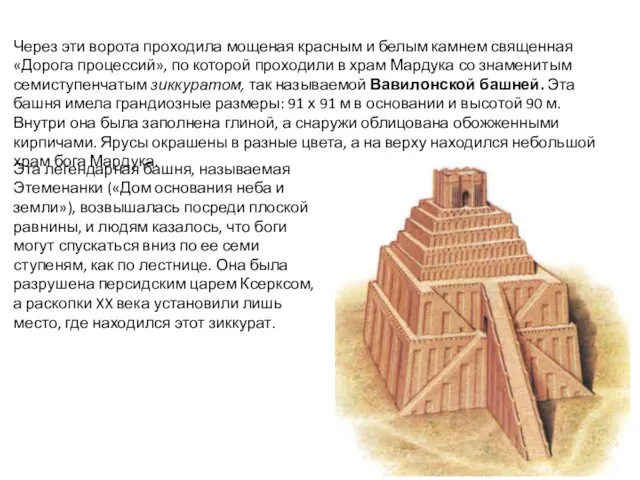

- 9. Искусство Шумера Позднее, в 3-м тыс. до н.э. в древних государствах Шумера и Аккада сложился главный

- 10. «Каждая из платформ была окрашена в свой цвет: нижняя — в черный (битум), средняя — в

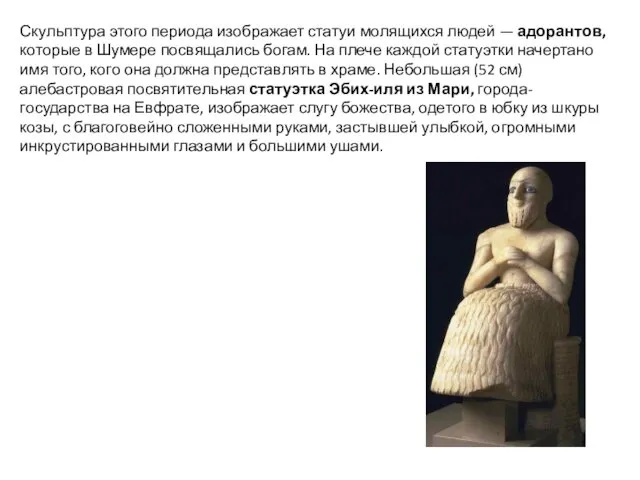

- 11. Скульптура этого периода изображает статуи молящихся людей — адорантов, которые в Шумере посвящались богам. На плече

- 12. Заупокойный культ в Междуречье не занимал столь важного значения, как в искусстве Древнего Египта. Во всяком

- 13. Искусство Аккада В период объединения большей части Двуречья под властью правителя города Аккада Саргона I Шаррукена

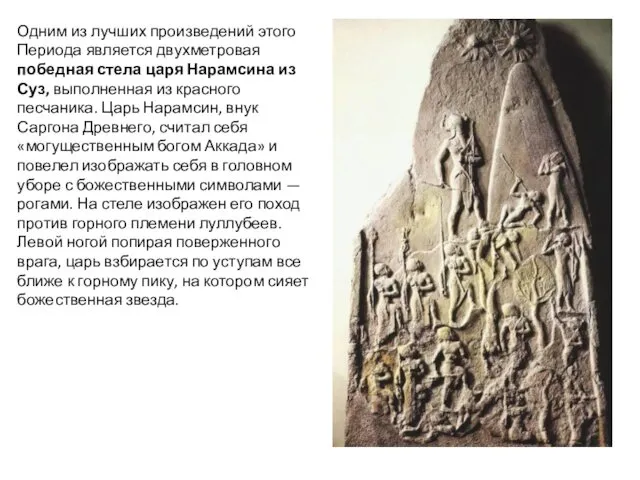

- 14. Одним из лучших произведений этого Периода является двухметровая победная стела царя Нарамсина из Суз, выполненная из

- 15. Искусство Шумера Во второй половине 3-го тысячелетия Аккад попадает под зависимость горного племени гутиев. Сохранились монументальные

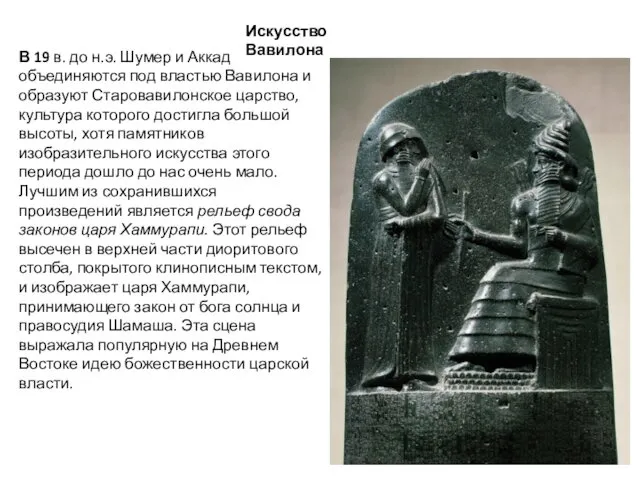

- 16. Искусство Вавилона В 19 в. до н.э. Шумер и Аккад объединяются под властью Вавилона и образуют

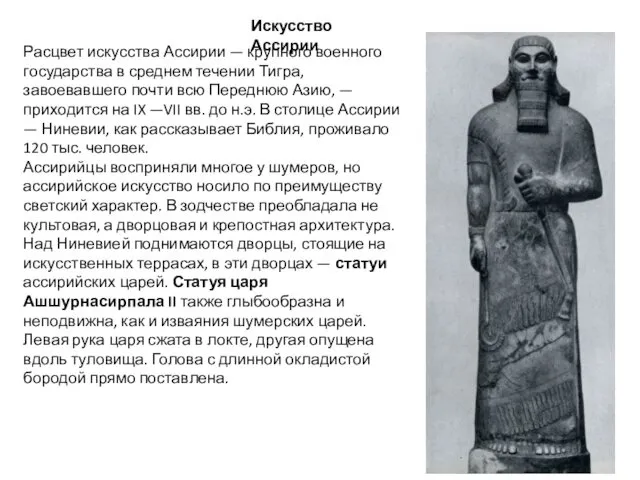

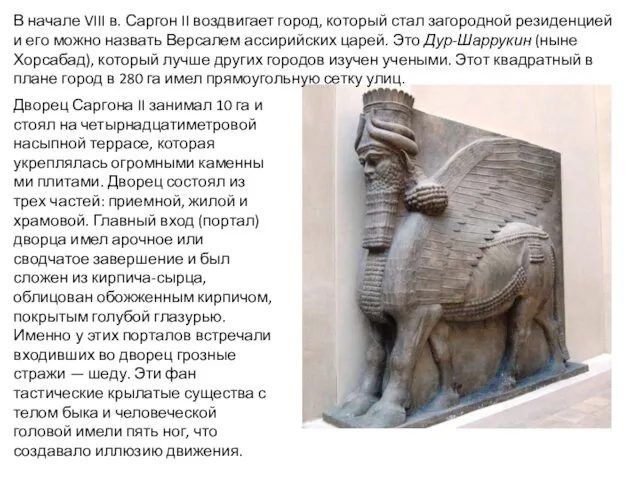

- 17. Искусство Ассирии Расцвет искусства Ассирии — крупного военного государства в среднем течении Тигра, завоевавшего почти всю

- 18. Дворец Саргона II занимал 10 га и стоял на четырнадцатиметровой насыпной террасе, которая укреплялась огромными каменными

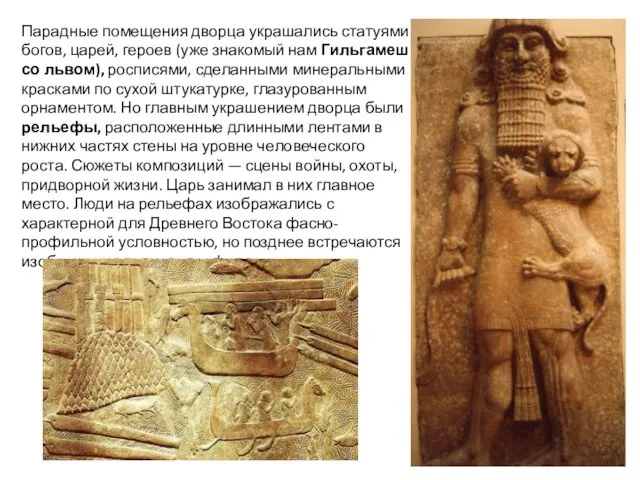

- 19. Парадные помещения дворца украшались статуями богов, царей, героев (уже знакомый нам Гильгамеш со львом), росписями, сделанными

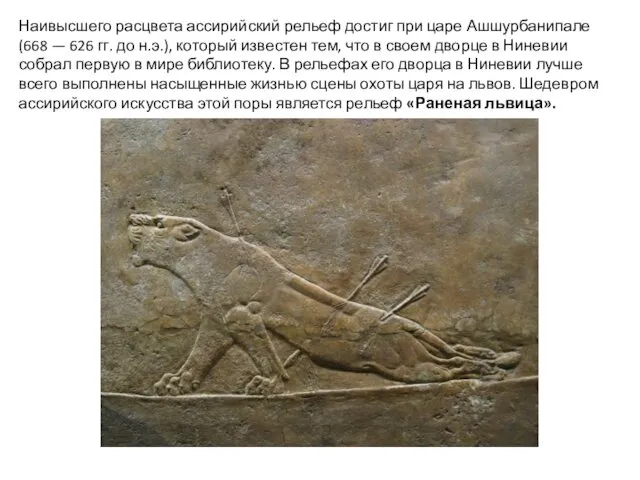

- 20. Наивысшего расцвета ассирийский рельеф достиг при царе Ашшурбанипале (668 — 626 гг. до н.э.), который известен

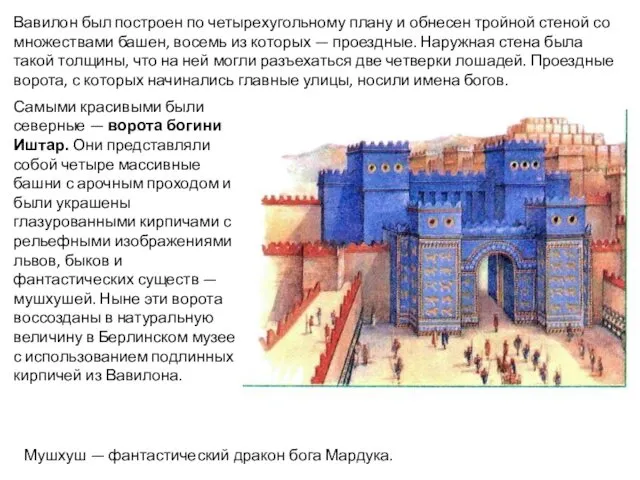

- 21. Искусство Нововавилонского царства После падения Ассирии в VII в. до н.э. господство в Передней Азии вновь

- 22. Самыми красивыми были северные — ворота богини Иштар. Они представляли собой четыре массивные башни с арочным

- 23. Через эти ворота проходила мощеная красным и белым камнем священная «Дорога процессий», по которой проходили в

- 24. Рядом с главным храмом города находился храм земного бога — дворец царя со знаменитыми «висячими садами»

- 26. Скачать презентацию

Mamayev Kurgan

Mamayev Kurgan Франция в IX-XV веках

Франция в IX-XV веках Развитие Я-концепции личности ребенка через активные формы обучения и воспитания

Развитие Я-концепции личности ребенка через активные формы обучения и воспитания Отношения России с Китаем в XVII веке

Отношения России с Китаем в XVII веке Кавказская война 1817—1864

Кавказская война 1817—1864 Мотоциклы ИЖ

Мотоциклы ИЖ Страны Ближнего и Среднего Востока

Страны Ближнего и Среднего Востока Проверка знания деятелей истории России и истории зарубежных стран

Проверка знания деятелей истории России и истории зарубежных стран Урок истории. Археология. 3 класс

Урок истории. Археология. 3 класс Мировая система социализма

Мировая система социализма Образование СССР. Урок 17

Образование СССР. Урок 17 Кубанское казачество. Костюм, казачья хата, традиции

Кубанское казачество. Костюм, казачья хата, традиции ТО-1-20 Минеев Илья Столыпинская Реформа

ТО-1-20 Минеев Илья Столыпинская Реформа Образование и культура в России в XVII веке

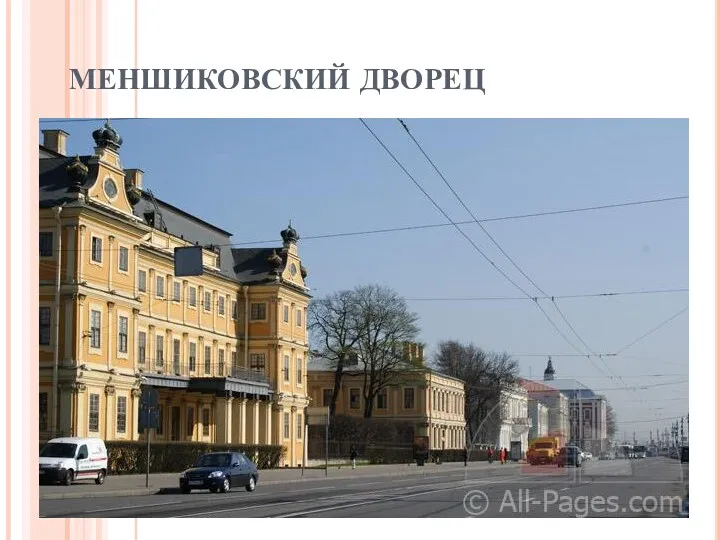

Образование и культура в России в XVII веке Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге

Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге великая отечественная война НАКАНУНЕ Диск

великая отечественная война НАКАНУНЕ Диск Почётный боец на параде Победы - служебный пёс Джульбарс

Почётный боец на параде Победы - служебный пёс Джульбарс Начало перестройки

Начало перестройки Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст

Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст 20231105_aleksandr_vtoroy

20231105_aleksandr_vtoroy Готика. Собор Парижской Богоматери

Готика. Собор Парижской Богоматери Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе. Людовик XIV – король-Солнце 1643-1715

Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе. Людовик XIV – король-Солнце 1643-1715 Великая Отечественная война 22 июня 1941 г.- 9 мая 1941г

Великая Отечественная война 22 июня 1941 г.- 9 мая 1941г Война в жизни моей семьи

Война в жизни моей семьи Капиталистический мир в 20 - гг. США и страны Европы

Капиталистический мир в 20 - гг. США и страны Европы презентация для кл.часа 23 февраля- история праздника

презентация для кл.часа 23 февраля- история праздника Никто не забыт, ничто не забыто

Никто не забыт, ничто не забыто Образотворче мистецтво (1917-1921 рр.)

Образотворче мистецтво (1917-1921 рр.)