Содержание

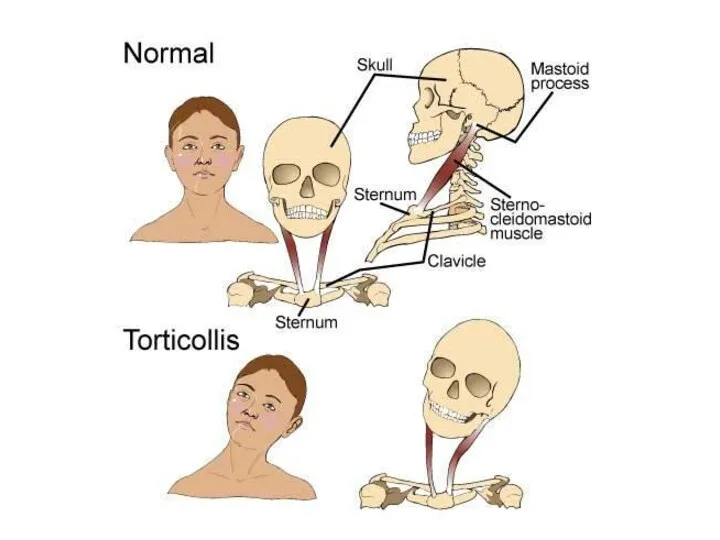

- 2. Деформации шеи, отличающиеся по этиологии, патогенезу, клинической картине, но характеризующиеся общим признаком - фиксированным вынужденным положением

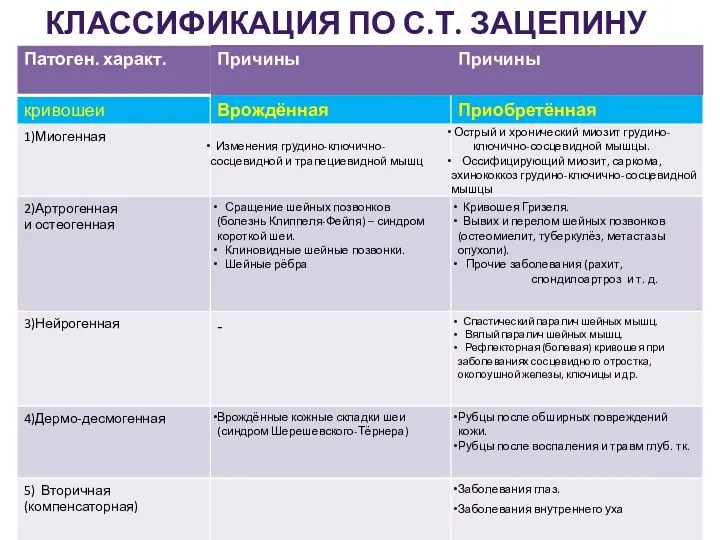

- 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО С.Т. ЗАЦЕПИНУ

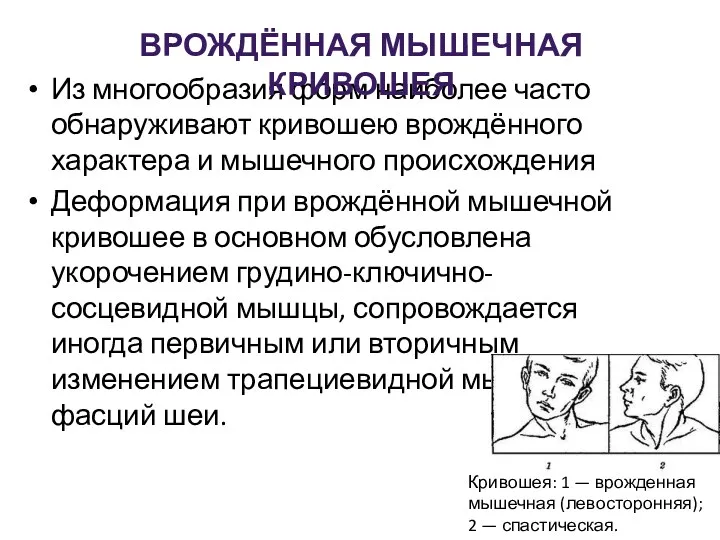

- 4. Из многообразия форм наиболее часто обнаруживают кривошею врождённого характера и мышечного происхождения Деформация при врождённой мышечной

- 5. неправильное вынужденное положение головы плода при одностороннем чрезмерном давлении на него в полости матки, формирующем длительное

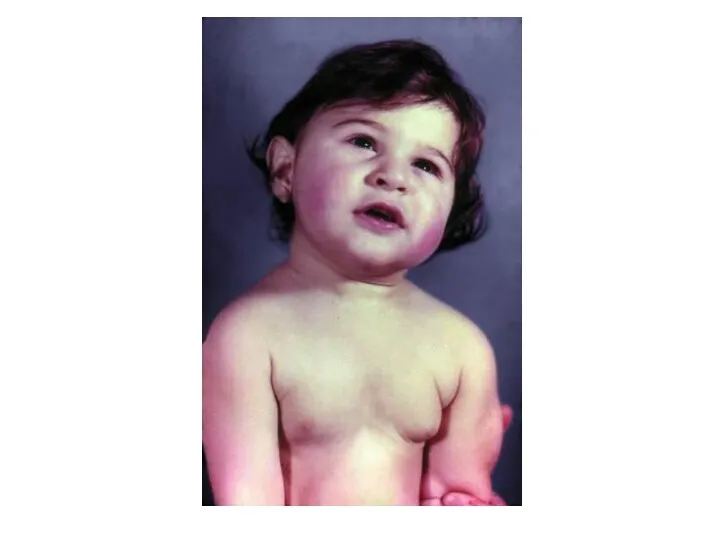

- 7. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА У детей первых 8-12 дней жизни признаки врождённой мышечной кривошеи едва уловимы.

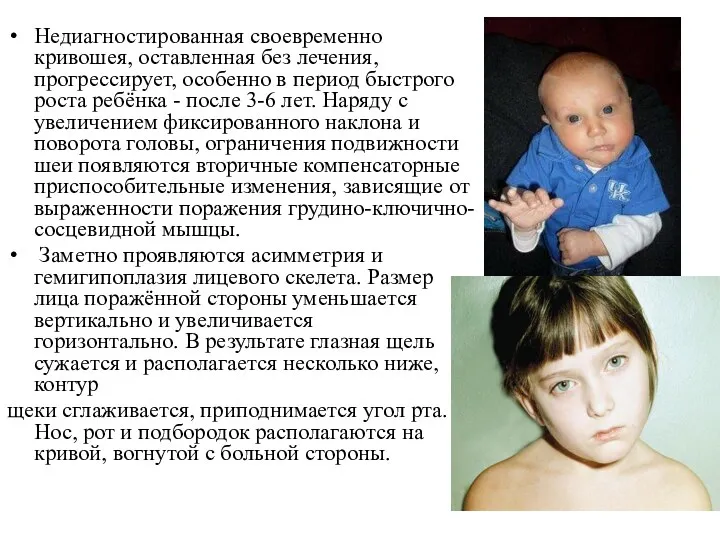

- 9. Недиагностированная своевременно кривошея, оставленная без лечения, прогрессирует, особенно в период быстрого роста ребёнка - после 3-6

- 10. ЛЕЧЕНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ следует начать с двухнедельного возраста ребёнка, т.е. с момента проявления симптомов заболевания. Выполняют

- 11. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В случае отсутствия положительной динамики рекомендуют оперативное лечение с 11-12-месячного возраста. В зависимости от

- 12. БОЛЕЗНЬ КЛИППЕЛЯ-ФЕЙЛЯ Деформация шейного отдела позвоночника, описанная М. Клиппелем и А. Фейлем в 1912 г., представляет

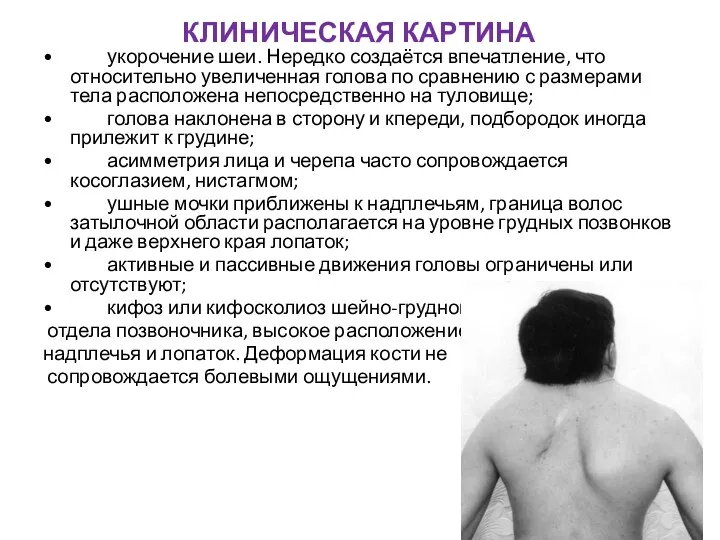

- 13. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА • укорочение шеи. Нередко создаётся впечатление, что относительно увеличенная голова по сравнению с размерами

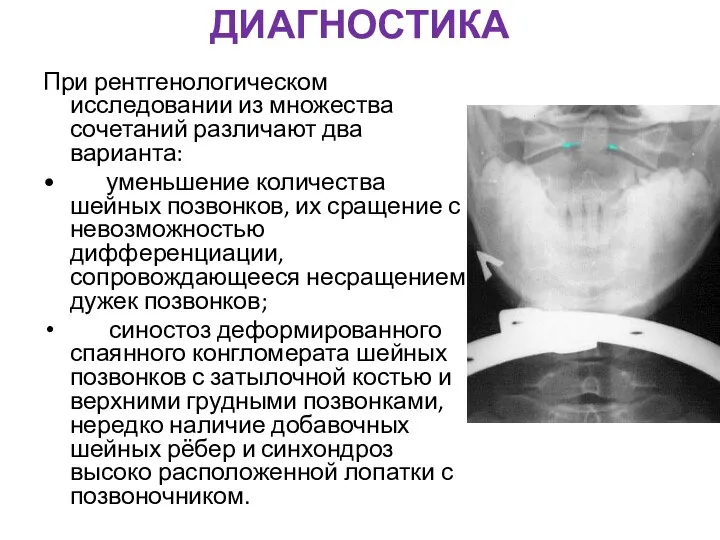

- 14. ДИАГНОСТИКА При рентгенологическом исследовании из множества сочетаний различают два варианта: • уменьшение количества шейных позвонков, их

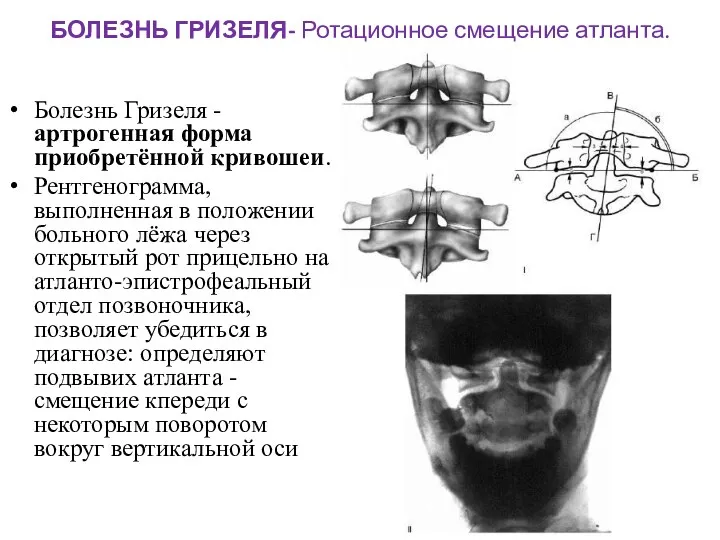

- 15. БОЛЕЗНЬ ГРИЗЕЛЯ- Ротационное смещение атланта. Болезнь Гризеля - артрогенная форма приобретённой кривошеи. Рентгенограмма, выполненная в положении

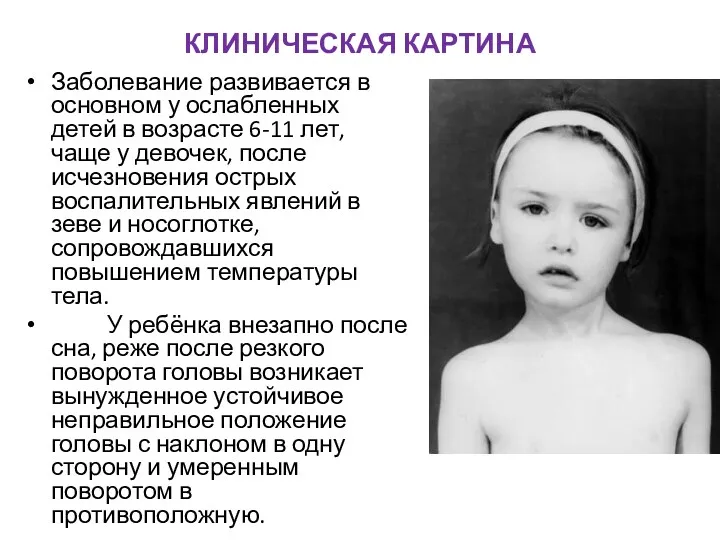

- 16. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Заболевание развивается в основном у ослабленных детей в возрасте 6-11 лет, чаще у девочек,

- 17. ЛЕЧЕНИЕ Деформацию устраняют вытяжением за голову при помощи петли Глиссона на наклонной плоскости кровати с поднятым

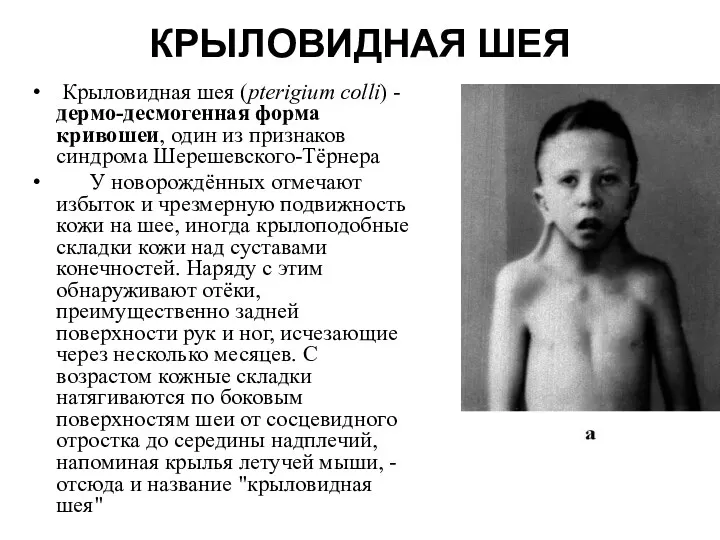

- 18. КРЫЛОВИДНАЯ ШЕЯ Крыловидная шея (pterigium colli) - дермо-десмогенная форма кривошеи, один из признаков синдрома Шерешевского-Тёрнера У

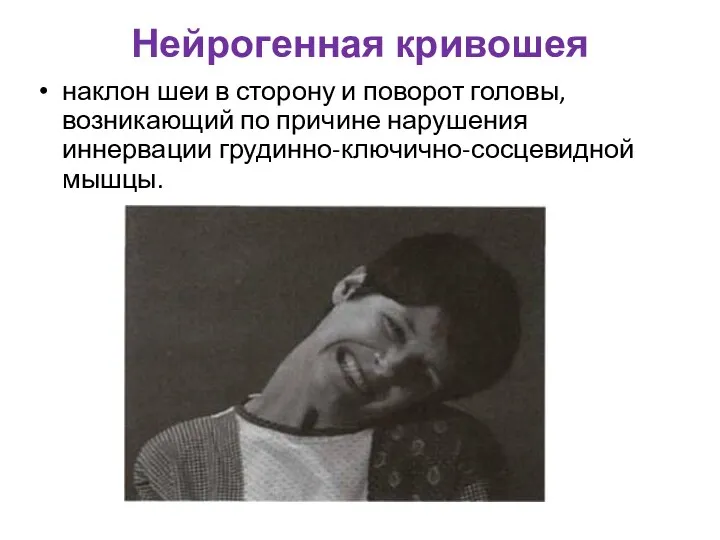

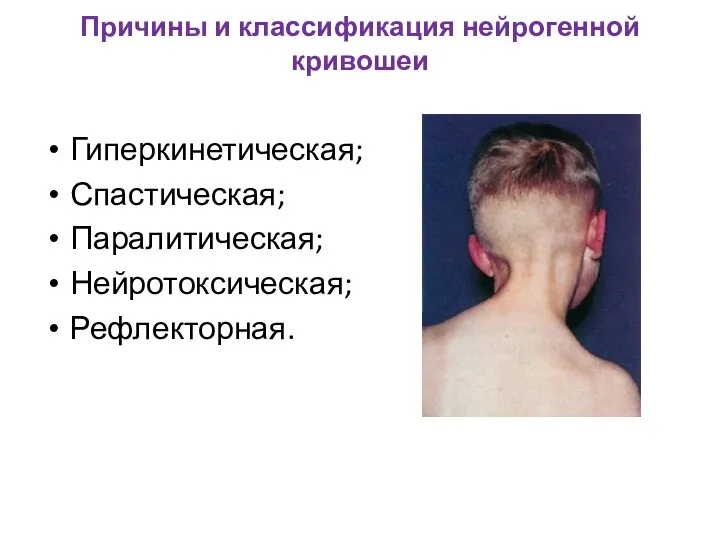

- 19. Нейрогенная кривошея наклон шеи в сторону и поворот головы, возникающий по причине нарушения иннервации грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

- 20. Причины и классификация нейрогенной кривошеи Гиперкинетическая; Спастическая; Паралитическая; Нейротоксическая; Рефлекторная.

- 21. Гиперкинетическая кривошея у детей возникает на фоне церебрального паралича. Заболевание сопровождается гибелью нейронов головного мозга, на

- 22. Спастическая форма чаще формируется у взрослых на фоне дегенеративно-дистрофических болезней позвоночника, приводящих к ущемлению спинномозговых нервов.

- 24. Скачать презентацию

Десмургия. Виды повязок

Десмургия. Виды повязок Дислалия. Причины нарушений звукопроизношения

Дислалия. Причины нарушений звукопроизношения Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Атопический дерматит

Атопический дерматит Маңызды класс аурулары деп. Туберкулез

Маңызды класс аурулары деп. Туберкулез Теория биотехнических систем

Теория биотехнических систем Цитологические исследования при патологиях женской репродуктивной системы

Цитологические исследования при патологиях женской репродуктивной системы Информация о новой коронавирусной инфекции

Информация о новой коронавирусной инфекции Преэклампсия, эклампсия

Преэклампсия, эклампсия Новообразования ЛОР-органов

Новообразования ЛОР-органов Экстрапирамидная система

Экстрапирамидная система Автономная нервная система (вегетативная, висцеральная). Главные функции АНС

Автономная нервная система (вегетативная, висцеральная). Главные функции АНС Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение Об утверждении Правил выписывания рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения

Об утверждении Правил выписывания рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения Босанғаннан кейінгі кезеңдердегі қан кетулер. Бала жолдасының дұрыс емес орналасуы кезіндегі қан кету

Босанғаннан кейінгі кезеңдердегі қан кетулер. Бала жолдасының дұрыс емес орналасуы кезіндегі қан кету Опыт работы саморегулируемой организации здравоохранения

Опыт работы саморегулируемой организации здравоохранения Стрес и дистрес. Психологичен стрес и неговото участие в заболяванията. Основни психосоматични заболявания

Стрес и дистрес. Психологичен стрес и неговото участие в заболяванията. Основни психосоматични заболявания Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны Гнойно-септические заболевания новорожденных

Гнойно-септические заболевания новорожденных Введение в абдоминальную хирургию

Введение в абдоминальную хирургию Исследование копыта

Исследование копыта Бейспецификалық ойық жаралы колит

Бейспецификалық ойық жаралы колит Доза, виды, расчёт дозировки лекарственных средств

Доза, виды, расчёт дозировки лекарственных средств Хронічне гнійне запалення середнього вуха. Сануючі операції вуха. Тимпанопластика

Хронічне гнійне запалення середнього вуха. Сануючі операції вуха. Тимпанопластика Диагностика и лечение ХСН. Рекомендации 2016

Диагностика и лечение ХСН. Рекомендации 2016 Ошибки и осложнения при лечении пострадавших с переломами костей и повреждениями суставов

Ошибки и осложнения при лечении пострадавших с переломами костей и повреждениями суставов Методи обстеження підшлункової залози, кишечника. Симптоматологія хвороб підшлункової залози, кишечника

Методи обстеження підшлункової залози, кишечника. Симптоматологія хвороб підшлункової залози, кишечника Экстраинтестинальные проявления воспалительных заболеваний кишечника

Экстраинтестинальные проявления воспалительных заболеваний кишечника