Содержание

- 2. Определения истинной демиелинизации Заболевания с преимущественным поражением миелина и относительной интактностью клетки и аксона Отсутствует вторичная

- 3. Демиелинизирующие заболевания Рассеянный склероз Диффузный церебральный склероз (диффузный периаксиальный энцефалит) Шильдера и концентрический склероз Бало Острый

- 4. Демиелинизирующие заболевания неаутоиммунной (доказанной) этиологии Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга (В12 дефицитная) («фуникулярный миелоз») Демиелинизация коры

- 5. Этиология Этиология истинных демиелинизирующих заболеваний неизвестна Иммунопатология Патогенез Возможности ремиелинизации Эфаптическая передача

- 6. Рассеянный склероз Синонимы: Множественный склероз (Multiple Sclerosis), склероз в бляшках (Sclerosis in Plaque)

- 7. Определения Рассеянный склероз — хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся множественными очагами поражения в центральной и периферической нервной

- 8. Эпидемиология РС – самое распространенное демиелинизирующее заболевание Частота заболеваемости – от 3 до 80 на 100000

- 9. Эпидемиология РС Заболевание в основном регистрируется в странах с холодным климатом, гораздо реже — в жарких

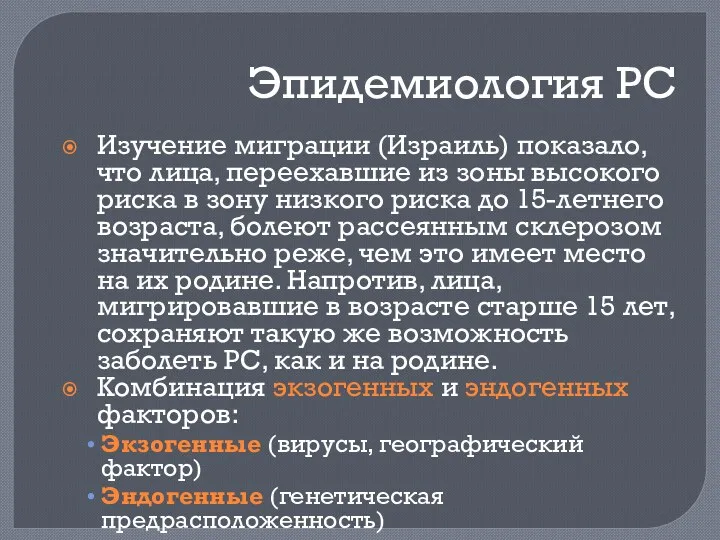

- 10. Эпидемиология РС Изучение миграции (Израиль) показало, что лица, переехавшие из зоны высокого риска в зону низкого

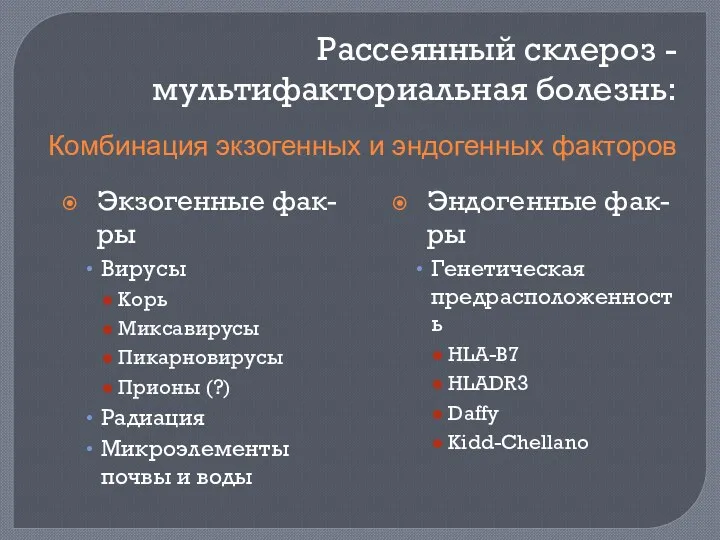

- 11. Рассеянный склероз - мультифакториальная болезнь: Экзогенные фак-ры Вирусы Корь Миксавирусы Пикарновирусы Прионы (?) Радиация Микроэлементы почвы

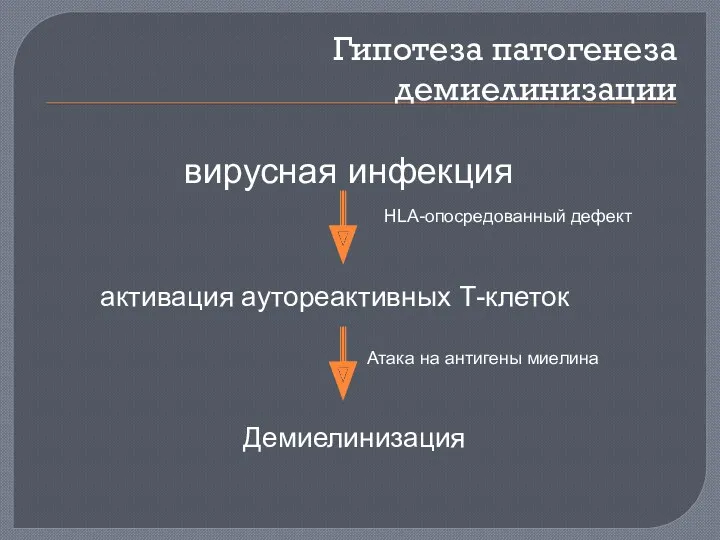

- 12. Гипотеза патогенеза демиелинизации вирусная инфекция активация аутореактивных Т-клеток Атака на антигены миелина Демиелинизация HLA-опосредованный дефект

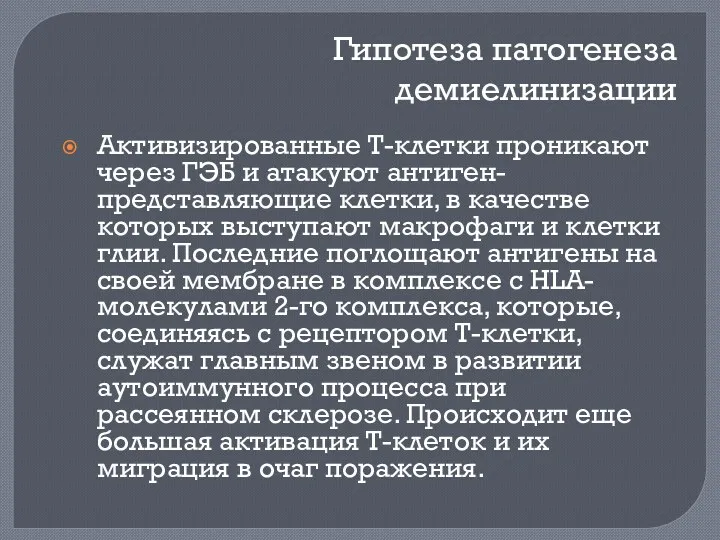

- 13. Гипотеза патогенеза демиелинизации Активизированные Т-клетки проникают через ГЭБ и атакуют антиген-представляющие клетки, в качестве которых выступают

- 14. Гипотеза патогенеза демиелинизации Этот процесс сопровождается выделением цитокинов провоспалительного характера — фотоксина, интерферона, фактора некроза опухоли

- 15. Патологоанатомическая картина РС Множественные очаговые повреждения различных отделов ЦНС, в основе которых лежат процессы демиелинизации в

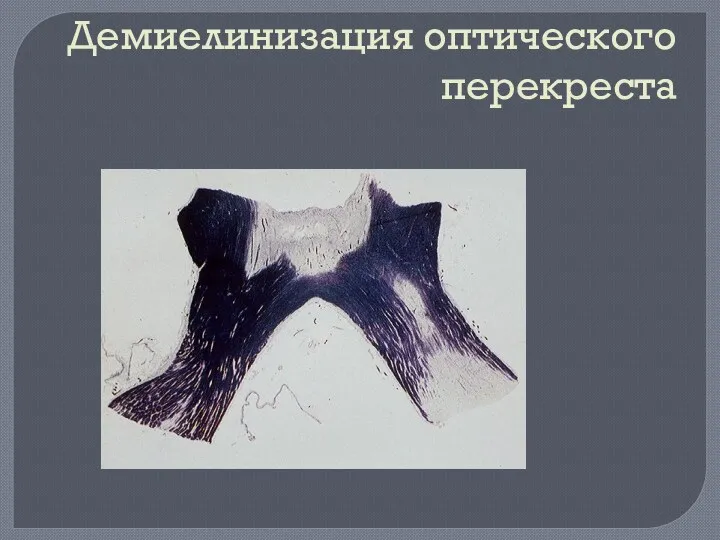

- 16. Демиелинизация оптического перекреста

- 20. Патофизиология РС Основной патофизиологический механизм, вызывающий клинический «феномен расщепления» - механизм эфаптической передачи импульса Нормальная синаптическая

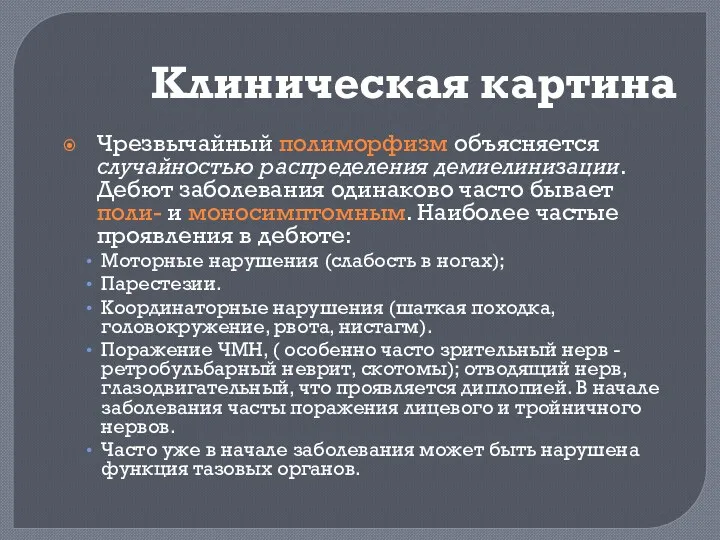

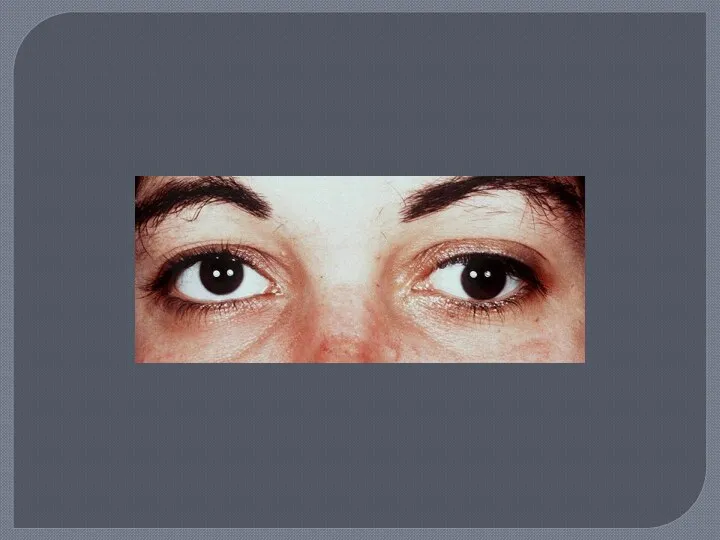

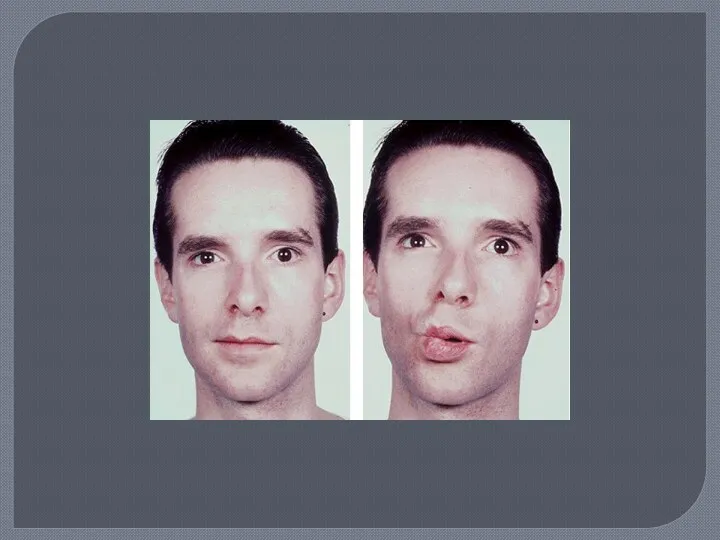

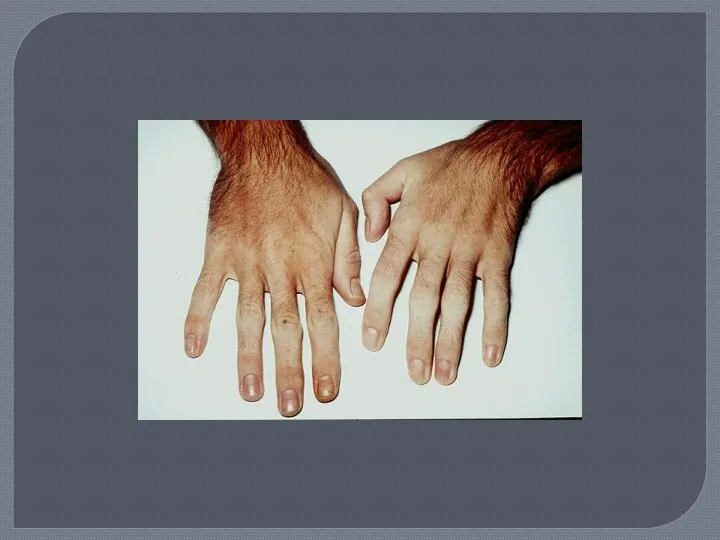

- 21. Клиническая картина Чрезвычайный полиморфизм объясняется случайностью распределения демиелинизации. Дебют заболевания одинаково часто бывает поли- и моносимптомным.

- 22. Клиническая картина У многих больных при длительном течении болезни развиваются когнитивные нарушения. Наблюдаются также эмоциональная лабильность,

- 23. Типичные формы РС Цереброспинальная форма характеризуется выраженными симптомами поражения как головного, так и спинного мозга; Церебральная

- 31. Клинические варианты рассеянного склероза Острый рассеянный склероз Хронический рецидивирующий энцефаломиелитический вариант Оптикомиелит (болезнь Девик) Рецидивирующий ретробульбарный

- 32. Клинические «формы» рассеянного склероза Классическая цереброспинальная форма Церебральная Спинальная Мозжечковая «Проскакивающая» «Высокая» форма И т.д. Понятие

- 33. Варианты Течения РС

- 34. Диагноз РС Остается клиническим (Критерии комиссии Shumaker and McAlpin, 1985) Дебют заболевания от 15 до 50

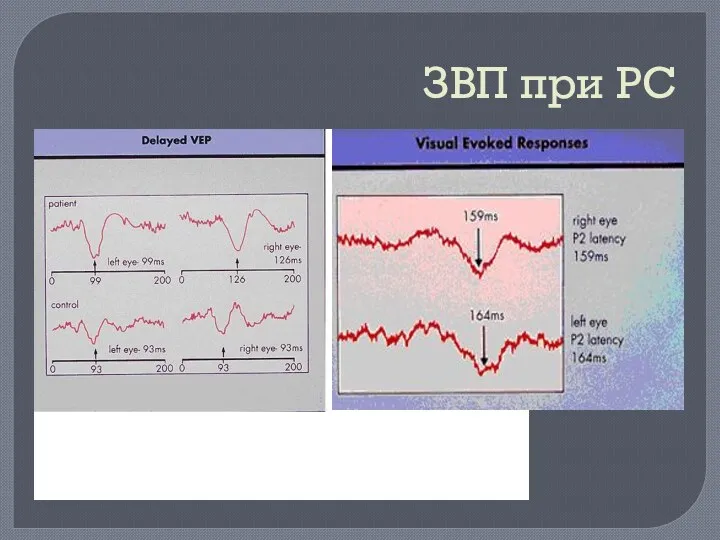

- 35. ЗВП при РС

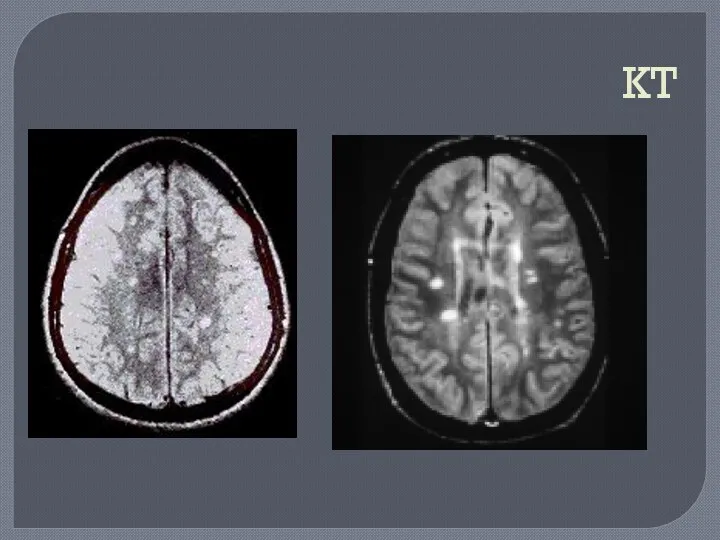

- 36. КТ

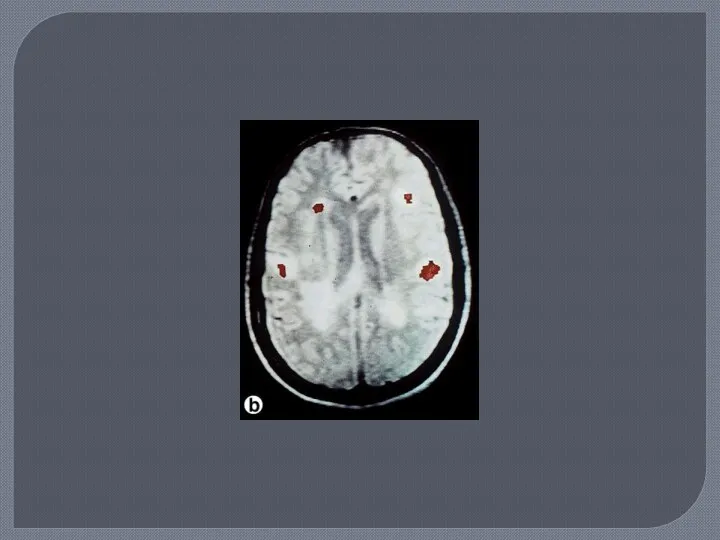

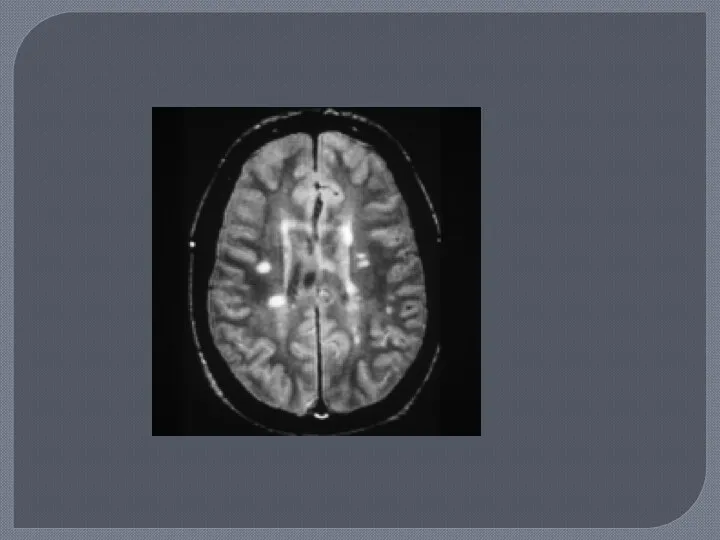

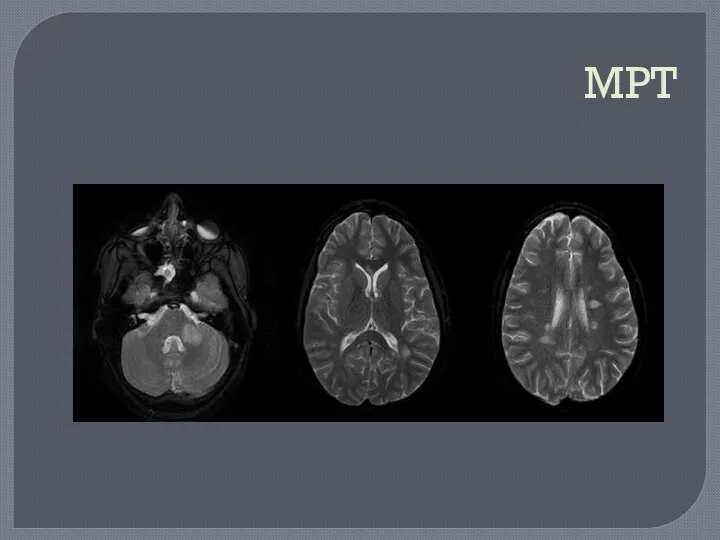

- 39. МРТ

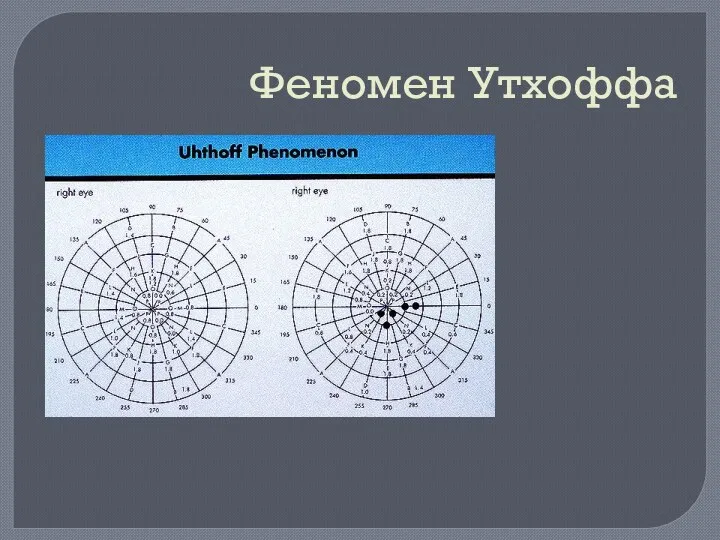

- 40. Феномен Утхоффа

- 43. Магнитная стимуляция

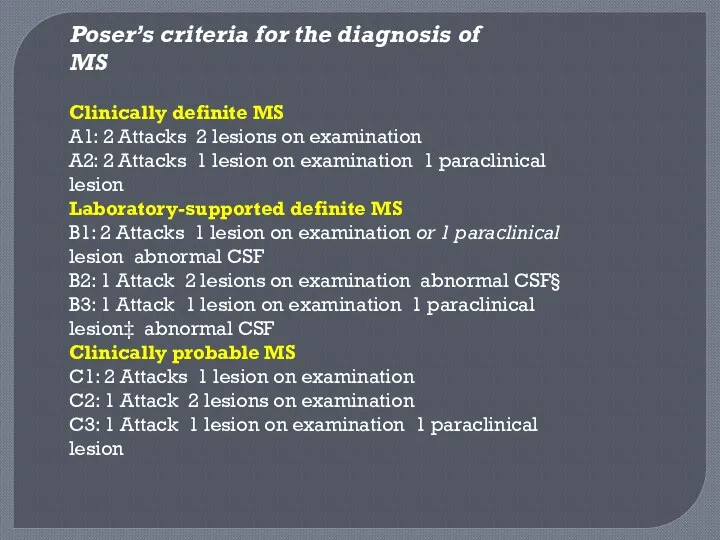

- 44. Poser’s criteria for the diagnosis of MS Clinically definite MS A1: 2 Attacks 2 lesions on

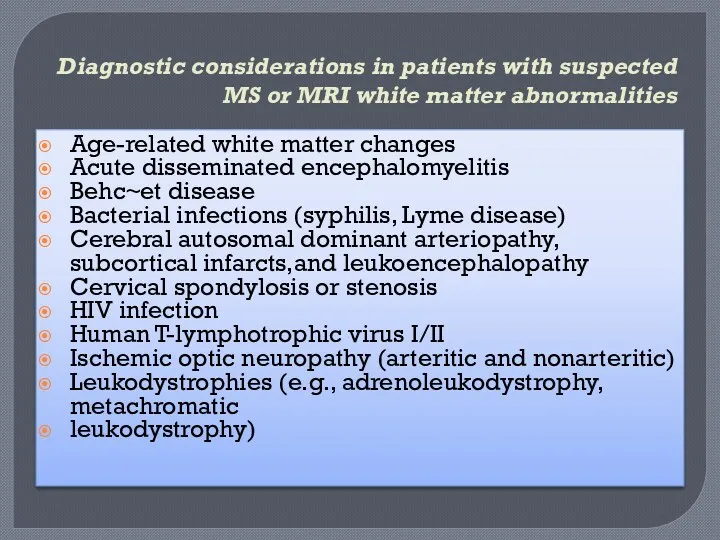

- 45. Diagnostic considerations in patients with suspected MS or MRI white matter abnormalities Age-related white matter changes

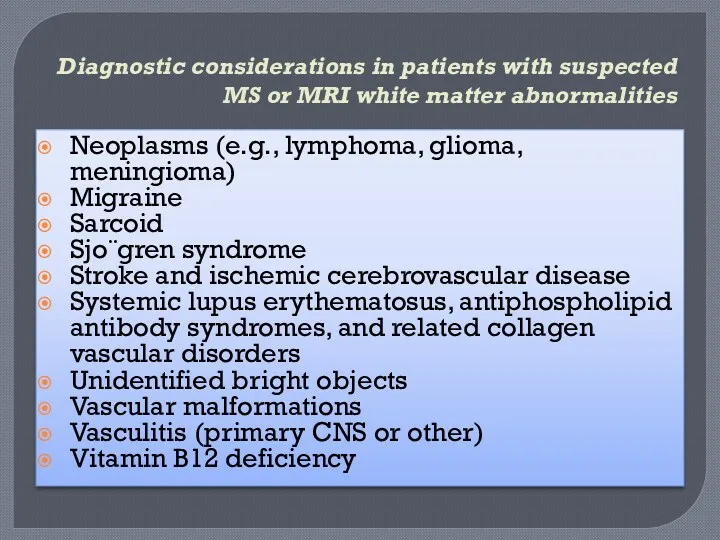

- 46. Diagnostic considerations in patients with suspected MS or MRI white matter abnormalities Neoplasms (e.g., lymphoma, glioma,

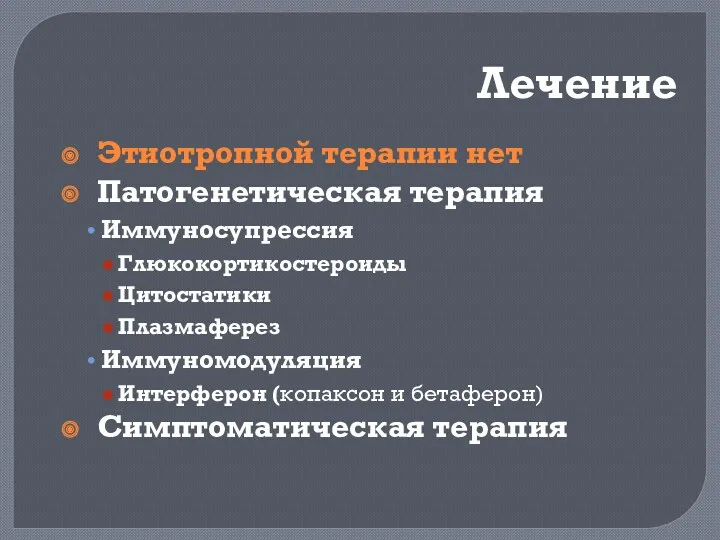

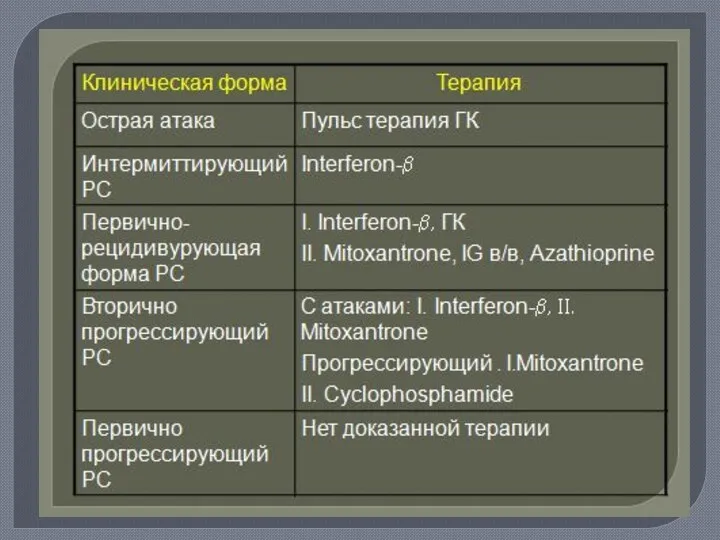

- 47. Лечение Этиотропной терапии нет Патогенетическая терапия Иммуносупрессия Глюкокортикостероиды Цитостатики Плазмаферез Иммуномодуляция Интерферон (копаксон и бетаферон) Симптоматическая

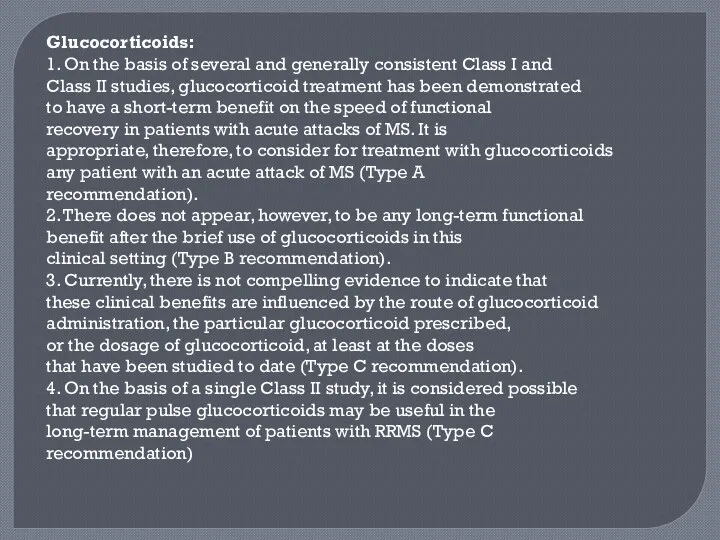

- 50. Glucocorticoids: 1. On the basis of several and generally consistent Class I and Class II studies,

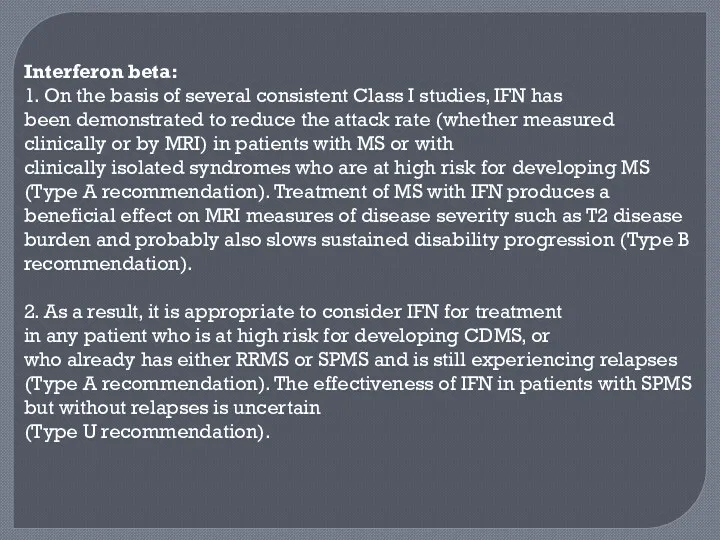

- 51. Interferon beta: 1. On the basis of several consistent Class I studies, IFN has been demonstrated

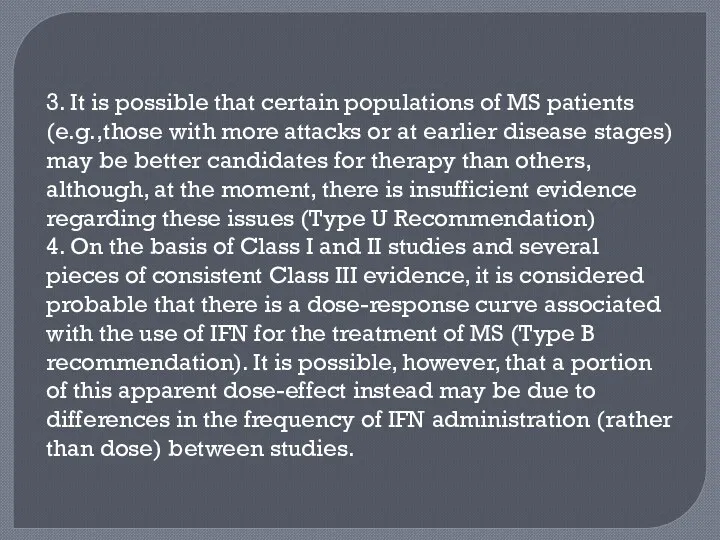

- 52. 3. It is possible that certain populations of MS patients (e.g.,those with more attacks or at

- 54. Скачать презентацию

Седативно-снотворные лекарственные средства

Седативно-снотворные лекарственные средства Клеткалық цикл және митоз. Клетканың тіршілік

Клеткалық цикл және митоз. Клетканың тіршілік Повреждения коленного сустава

Повреждения коленного сустава Балаларда сүйек бұлшықет жүйесінің ауруларын алдын- алу, емін, денсаулығын нығайту ерекшеліктері

Балаларда сүйек бұлшықет жүйесінің ауруларын алдын- алу, емін, денсаулығын нығайту ерекшеліктері Туа пайда болған ұршық басының шығуы

Туа пайда болған ұршық басының шығуы Созылмалы аурулары бар науқастардағы тіс жұлу операциясы

Созылмалы аурулары бар науқастардағы тіс жұлу операциясы Ларинготрахеит

Ларинготрахеит Тыныш тұншықпасын бақылау деңгейін бағалау (спирометрия,пикфлоуметрия)

Тыныш тұншықпасын бақылау деңгейін бағалау (спирометрия,пикфлоуметрия) Ішек өтімсіздігі (инвагинация)

Ішек өтімсіздігі (инвагинация) Принципы ухода за пациентами с инсультом. Патронаж, подходы к реабилитации

Принципы ухода за пациентами с инсультом. Патронаж, подходы к реабилитации Функциональные методы исследования ЖКТ у детей

Функциональные методы исследования ЖКТ у детей История хирургии. Асптика. Антисептика. (лекция 1)

История хирургии. Асптика. Антисептика. (лекция 1) M-pharma

M-pharma Amoebiasis (Amoebic dysentery)

Amoebiasis (Amoebic dysentery) Cardiac arrhythmias

Cardiac arrhythmias Сенсоневральная тугоухость. Этиология. Патогенез. Методы обследования

Сенсоневральная тугоухость. Этиология. Патогенез. Методы обследования Грыжи у детей

Грыжи у детей Лабораторная диагностика нарушений системы гемостаза

Лабораторная диагностика нарушений системы гемостаза Особенности эпидемического процесса при сибирской язве

Особенности эпидемического процесса при сибирской язве ИӨЖ Гестоз. Жүктілер құсуы. Диагностикасы, емдеу қағидалары

ИӨЖ Гестоз. Жүктілер құсуы. Диагностикасы, емдеу қағидалары Псориаз, КПЛ

Псориаз, КПЛ Ұлттық клиникалық жетекшіліктерді бағалау

Ұлттық клиникалық жетекшіліктерді бағалау Биохимия почек и мочи

Биохимия почек и мочи Жүкті әйелдердегі және балалардағы тыныс алу патологиясының визуальді диагностикасы

Жүкті әйелдердегі және балалардағы тыныс алу патологиясының визуальді диагностикасы Болезни, передаваемые половым путем

Болезни, передаваемые половым путем Уход за недоношенными детьми

Уход за недоношенными детьми Нервная система, органы чувств, эндокринная система

Нервная система, органы чувств, эндокринная система Бездер. Секреторлық процесстің гистофизиологиясы. Секреттің түрлері

Бездер. Секреторлық процесстің гистофизиологиясы. Секреттің түрлері