Содержание

- 2. Энцефалит — воспаление головного мозга. Клещевой энцефалит— природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя,

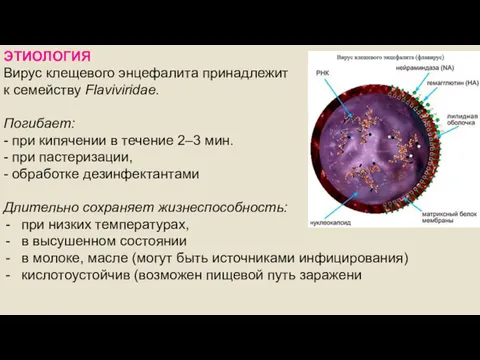

- 3. ЭТИОЛОГИЯ Вирус клещевого энцефалита принадлежит к семейству Flaviviridae. Погибает: - при кипячении в течение 2–3 мин.

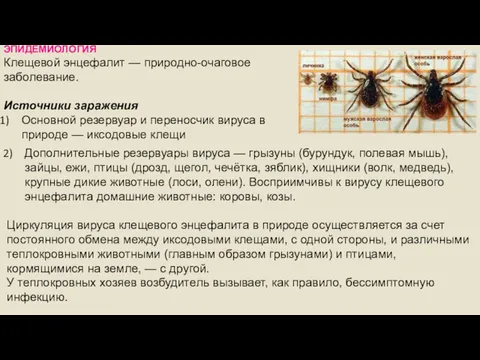

- 4. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Клещевой энцефалит — природно-очаговое заболевание. Источники заражения Основной резервуар и переносчик вируса в природе —

- 6. Пути передачи трансмиссивная передача через укусы клещей Риск инфицирования людей тесно связан с активностью клещей. Сезонный

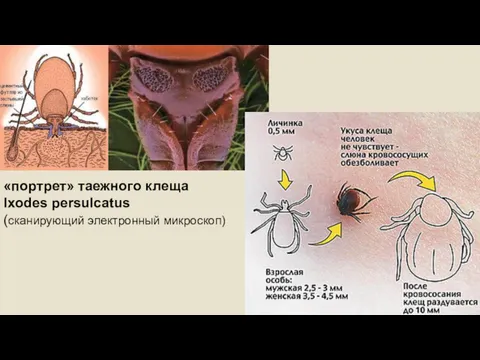

- 7. «портрет» таежного клеща Ixodes persulcatus (сканирующий электронный микроскоп)

- 8. Восприимчивость к клещевому энцефалиту высокая, независимо от пола и возраста Иммунитет после перенесённого клещевого энцефалита стойкий,

- 9. ПАТОГЕНЕЗ После внедрения вирус локально размножается в клетках кожи. На месте укуса в тканях развиваются дегенеративно-воспалительные

- 10. Выделяют следующие клинические формы болезни: лихорадочную - 35-45% менингеальную – 35-45% менингоэнцефалитическую полиомиелитическую полирадикулоневритическую

- 11. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Инкубационный период при заражении через укус в среднем 7–14 дней, а при пищевом пути

- 12. Лихорадочная форма без проникновения вируса в нервную систему (регистрируют в 40–50% случаев) Заболевание начинается остро. Лихорадочный

- 13. Менингеальная форма— наиболее распространённая форма клещевого энцефалита. В структуре заболеваемости она составляет 50–60%. Клиническая картина характеризуется

- 14. Менингоэнцефалитическая форма отличается тяжёлым течением и высокой летальностью. Температурная кривая носит «двугорбый» характер: с интервалом 2-5

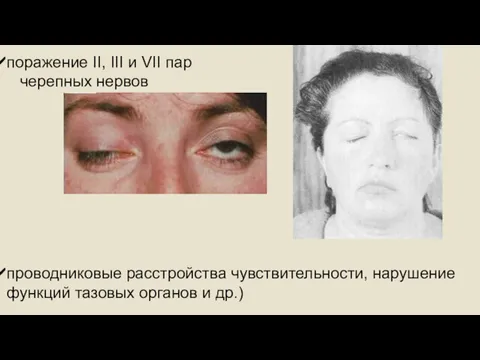

- 15. поражение II, III и VII пар черепных нервов проводниковые расстройства чувствительности, нарушение функций тазовых органов и

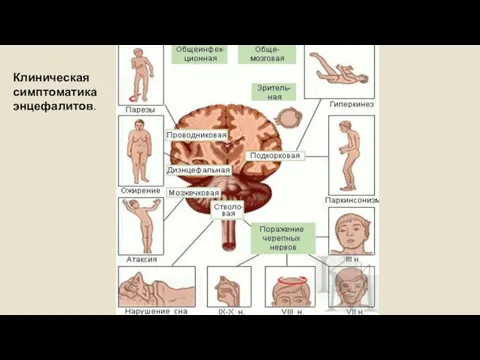

- 16. Клиническая симптоматика энцефалитов.

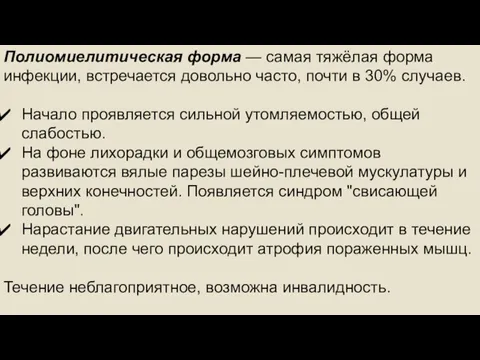

- 17. Полиомиелитическая форма — самая тяжёлая форма инфекции, встречается довольно часто, почти в 30% случаев. Начало проявляется

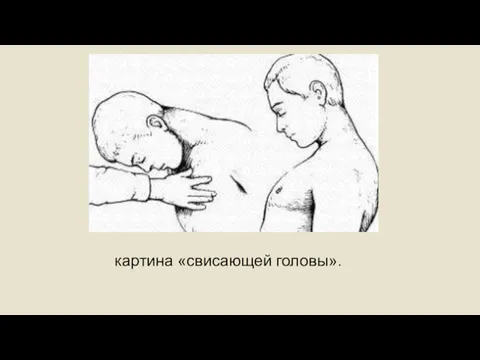

- 18. картина «свисающей головы».

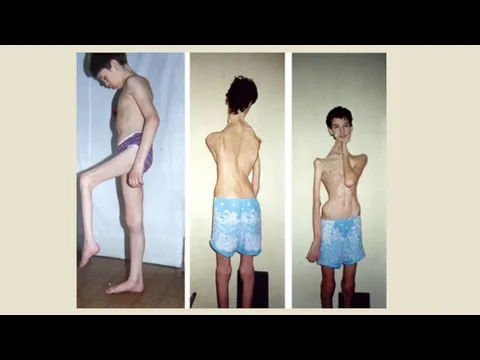

- 19. Последствия перенесённой полиомиелитической формы клещевого энцефалита

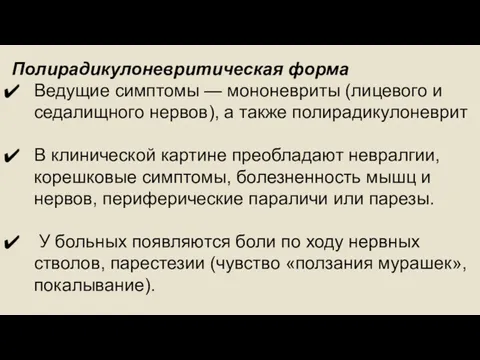

- 21. Полирадикулоневритическая форма Ведущие симптомы — мононевриты (лицевого и седалищного нервов), а также полирадикулоневрит В клинической картине

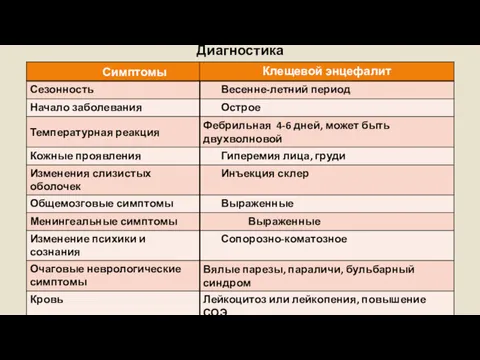

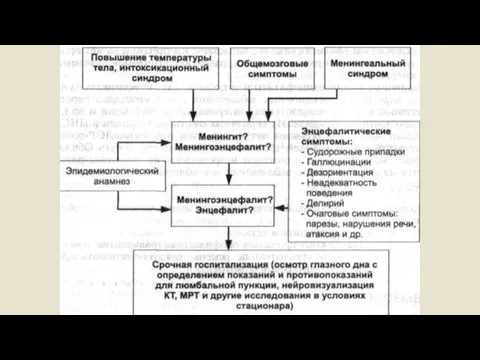

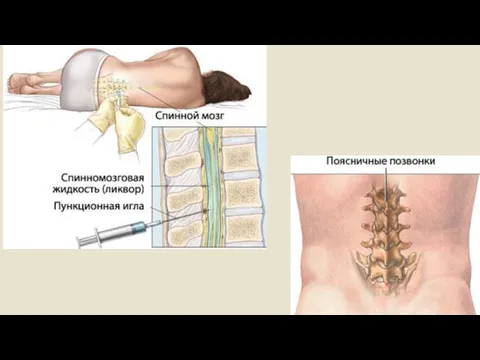

- 22. Диагностика

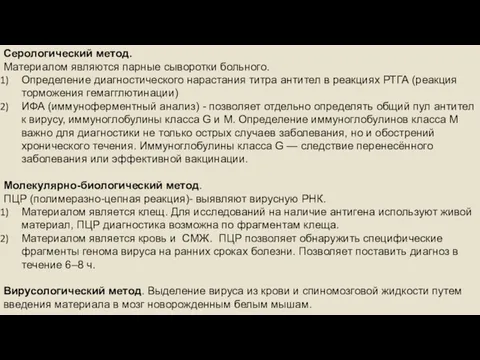

- 24. Серологический метод. Материалом являются парные сыворотки больного. Определение диагностического нарастания титра антител в реакциях РТГА (реакция

- 26. Пример формулировки диагноза А84.0. Клещевой энцефалит, менингеальная форма, средней степени тяжести (ПЦР СМЖ положительная).

- 27. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать погруженный в кожу «хоботок». Самостоятельно вытаскивать

- 29. Если человек не был привит, а его укусил клещ, или если укус клеща произошел в течение

- 30. Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя меры неспецифической и специфической профилактики, которые

- 31. Болезнь Ла́йма (клещевой боррелио́з, Лайм-боррелио́з)

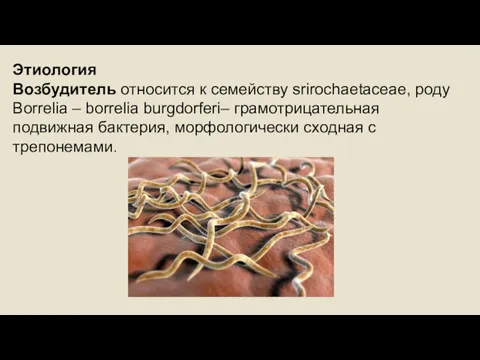

- 32. Этиология Возбудитель относится к семейству srirochaetасеае, роду Воrrelia – borrelia burgdorferi– грамотрицательная подвижная бактерия, морфологически сходная

- 33. Эпидемиология Системный клещевой боррелиоз – природно‑очаговая трансмиссивная инфекция. Естественным резервуаром боррелий являются мелкие и крупные дикие

- 34. Для первичных заражений характерна сезонность, обусловленная периодом активности клещей (с апреля по октябрь). Заражение происходит во

- 35. Патогенез. В месте присасывания клеща возбудитель проникает в кожу, вызывая развитие мигрирующей эритемы вследствие воспалительно-аллергических процессов

- 36. Клиническая картина Системный клещевой боррелиоз характеризуется многообразными проявлениями в виде лихорадки, распространенной кольцевидной эритемы, неврологических и

- 37. Клиническая картина Ранняя локализованная стадия Ранняя диссеминированная стадия Стадия поздних проявлений, или хроническая стадия с персистенцией

- 38. Ранняя локализованная стадия мигрирующая эритема (МЭ) гиперемия кожи, в диаметре превышающая 5 см, расположение соответствует месту

- 42. 2. Ранняя диссеминированная стадия отличается разнообразием симптоматики, что обусловлено диссеминацией боррелий в различные органы и ткани.

- 43. Неврологические нарушения проявляются в виде серозного менингита, энцефалита или энцефаломиелита с пара– и тетрапарезами, парезов лицевого

- 45. 2) Кардиальные нарушения возникают обычно на 5‑ой неделе болезни, характеризуются нарушением атриовентрикулярной проводимости, тахи– или брадикардией,

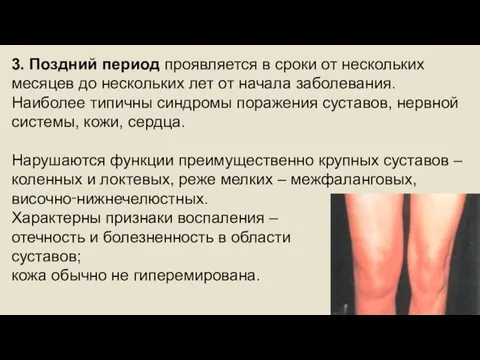

- 46. 3. Поздний период проявляется в сроки от нескольких месяцев до нескольких лет от начала заболевания. Наиболее

- 48. Скачать презентацию

Физиология системы крови

Физиология системы крови Грип, дифтерія, скарлатина та їх прояви у ротовій порожнині

Грип, дифтерія, скарлатина та їх прояви у ротовій порожнині Жылдам дамитын пародонт қабынуы

Жылдам дамитын пародонт қабынуы Геморрагическая лихорадка Эбола - современная мировая проблема

Геморрагическая лихорадка Эбола - современная мировая проблема Динамика роста и развития зубов у детей

Динамика роста и развития зубов у детей Средства физической культуры в регулировании работоспособности

Средства физической культуры в регулировании работоспособности Діагностика та лікування дифтерії у дітей

Діагностика та лікування дифтерії у дітей Оценка сердечно-сосудистой системы по пульсу до и после физической нагрузки

Оценка сердечно-сосудистой системы по пульсу до и после физической нагрузки Medical Education in Czech Republic

Medical Education in Czech Republic Пороки развития гонад – дисгенезия гонад

Пороки развития гонад – дисгенезия гонад Система здравоохранения США. Принцип равных возможностей

Система здравоохранения США. Принцип равных возможностей Вступительная лекция. История хирургии

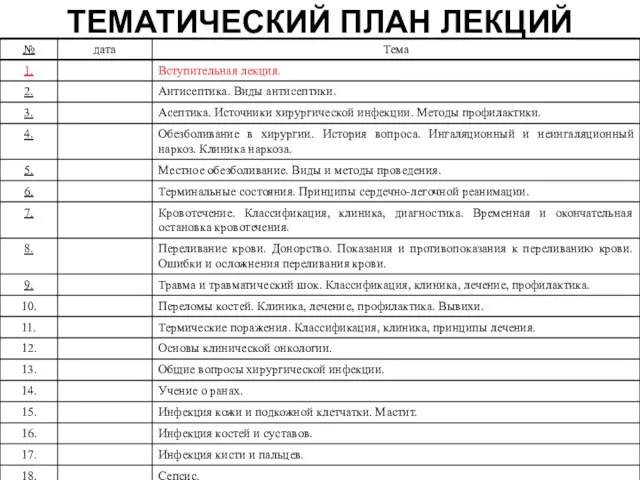

Вступительная лекция. История хирургии Итоги работы здравоохранения Березинского района за 2021 год

Итоги работы здравоохранения Березинского района за 2021 год Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно - сосудистой системы

Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно - сосудистой системы Балалардың жақ-бет аймағындағы деформациялар мен ақауларды емдеудің негізгі әдістері

Балалардың жақ-бет аймағындағы деформациялар мен ақауларды емдеудің негізгі әдістері Паратуберкулез. Індеттік ерекшеліктері

Паратуберкулез. Індеттік ерекшеліктері Лейкоз. Типы лейкозов

Лейкоз. Типы лейкозов Нанотехнологии в медицине

Нанотехнологии в медицине Nervous tissue

Nervous tissue Виды неправильной осанки у детей

Виды неправильной осанки у детей ИБС. Стенокардия

ИБС. Стенокардия Шизофрения

Шизофрения Средства, влияющие на региональный кровоток

Средства, влияющие на региональный кровоток Первая медицинская помощь при кровотечении

Первая медицинская помощь при кровотечении Респираторный дистресс-синдром

Респираторный дистресс-синдром Гемофилия. Клиника. Принципы лечения

Гемофилия. Клиника. Принципы лечения Острая и хроническая специфическая инфекция

Острая и хроническая специфическая инфекция Соңғы ми. Ми жарты шарының сыртқы құрылымы

Соңғы ми. Ми жарты шарының сыртқы құрылымы