Содержание

- 2. КИШЕЧНАЯ КОЛИ-ИНФЕКЦИЯ (ЭШЕРИХИОЗ) - определение - острое заболевание, вызываемое некоторыми типами кишечных палочек, протекающее с синдромом

- 3. В тонкой кишке: - особенно в тощей и в подвздошной, отмечают выраженные дистрофические и некробиотические изменения

- 4. Кишечная коли-инфекция. Мраморность кожных покровов Эксикоз

- 5. ИЕРСИНИОЗ - определение - острое инфекционное заболевание, относящееся к зоонозам и характеризующееся поражением желудка и кишечника

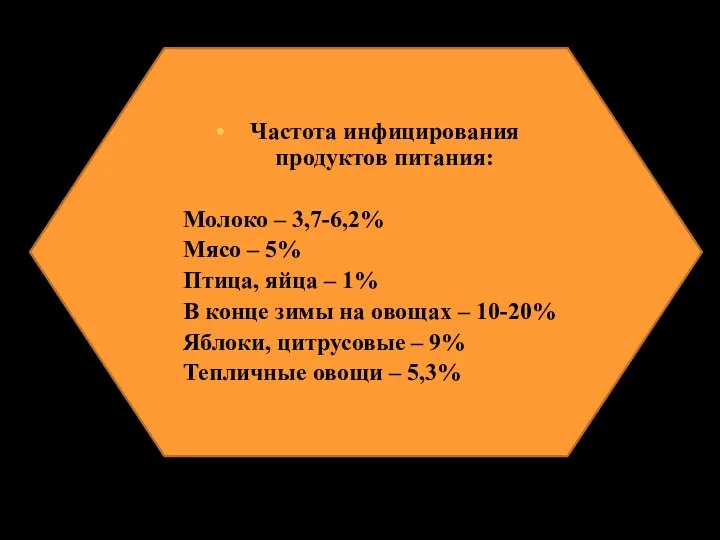

- 6. Частота инфицирования продуктов питания: Молоко – 3,7-6,2% Мясо – 5% Птица, яйца – 1% В конце

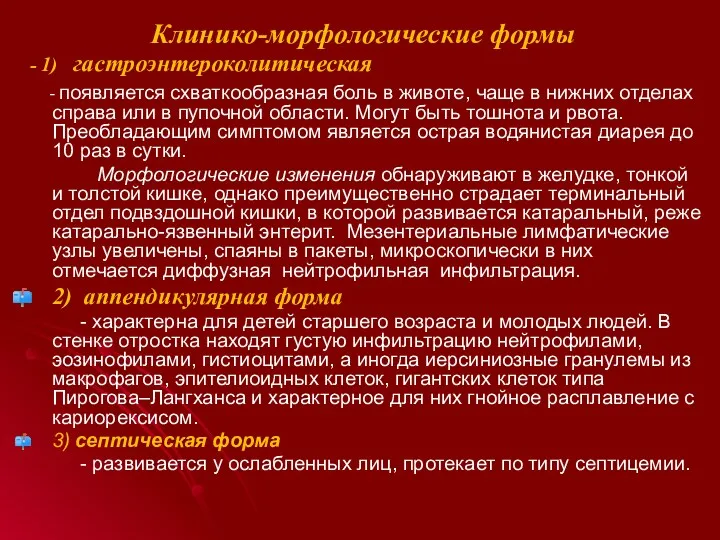

- 7. Клинико-морфологические формы - 1) гастроэнтероколитическая - появляется схваткообразная боль в животе, чаще в нижних отделах справа

- 8. Ограниченная гиперемия кожи кистей- симптом «перчаток» (3-й день болезни). Псевдотуберкулез. Белый дермографизм. Клинические проявления иерсиниоза

- 9. Клинические проявления иерсиниоза Ограниченная гиперемия кожи стоп - симптом «носков» (3-й день болезни) «Малиновый» язык (7-й

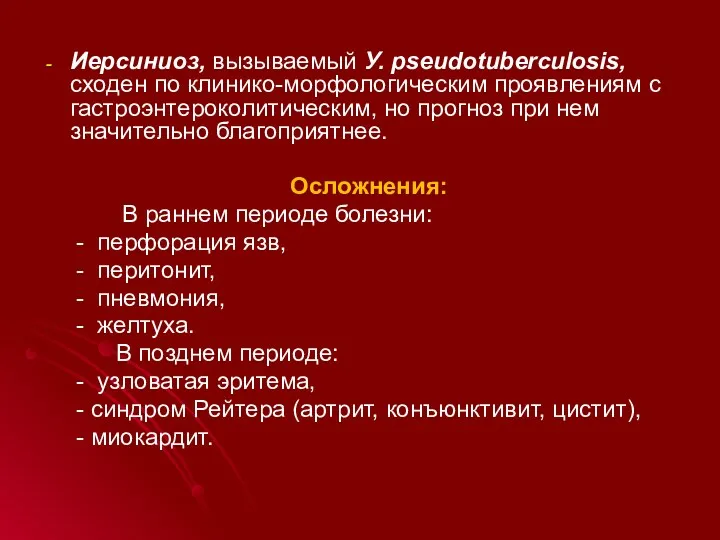

- 10. Иерсиниоз, вызываемый У. pseudotuberculosis, сходен по клинико-морфологическим проявлениям с гастроэнтероколитическим, но прогноз при нем значительно благоприятнее.

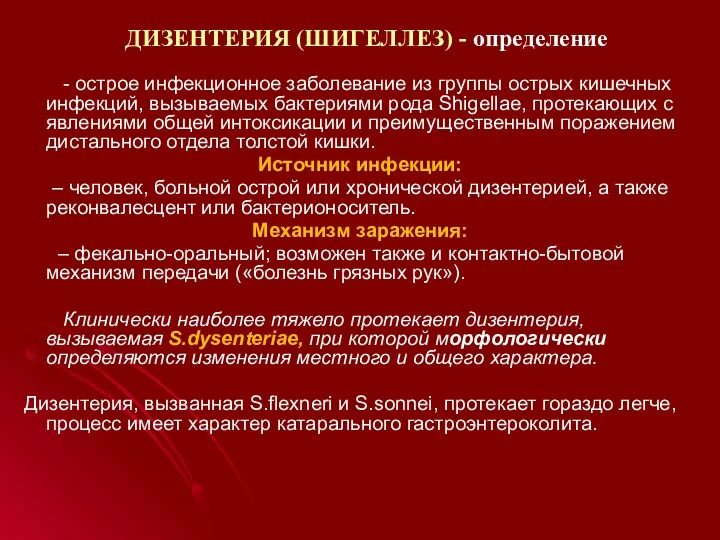

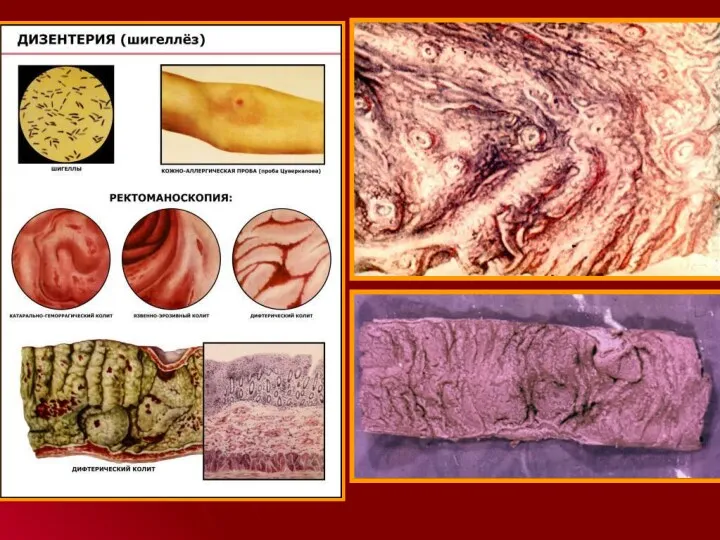

- 11. ДИЗЕНТЕРИЯ (ШИГЕЛЛЕЗ) - определение - острое инфекционное заболевание из группы острых кишечных инфекций, вызываемых бактериями рода

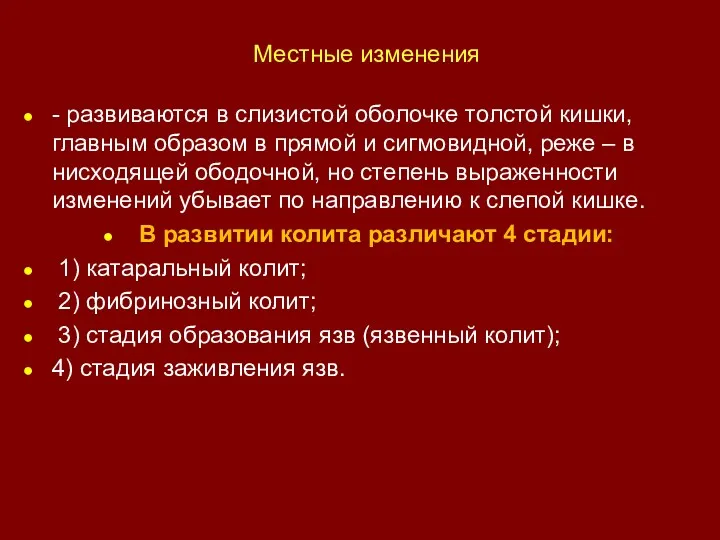

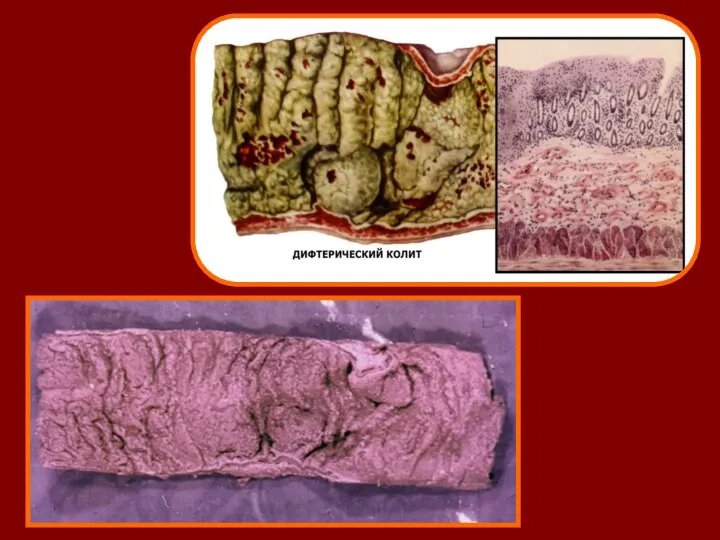

- 12. Местные изменения - развиваются в слизистой оболочке толстой кишки, главным образом в прямой и сигмовидной, реже

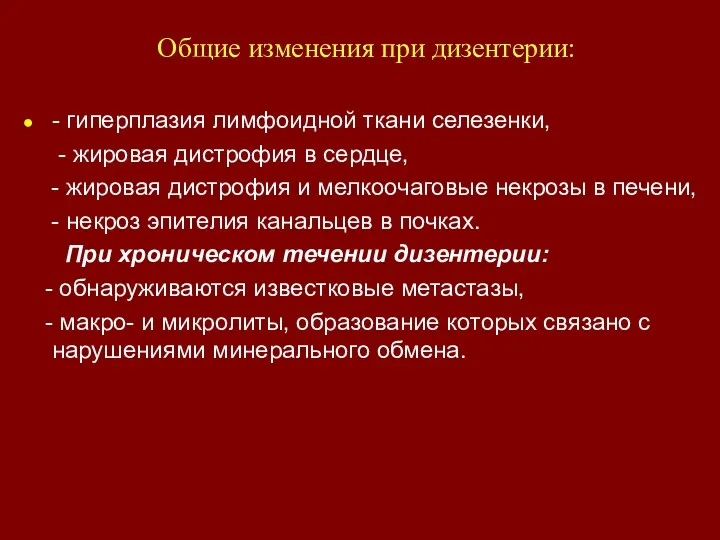

- 16. Общие изменения при дизентерии: - гиперплазия лимфоидной ткани селезенки, - жировая дистрофия в сердце, - жировая

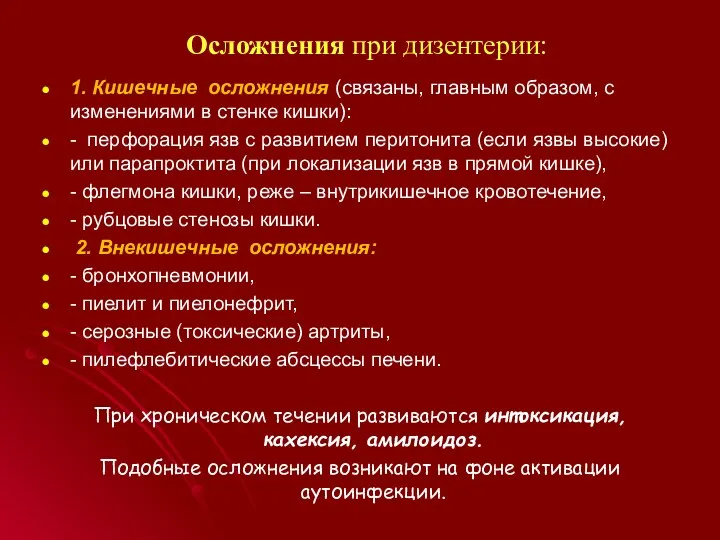

- 17. Осложнения при дизентерии: 1. Кишечные осложнения (связаны, главным образом, с изменениями в стенке кишки): - перфорация

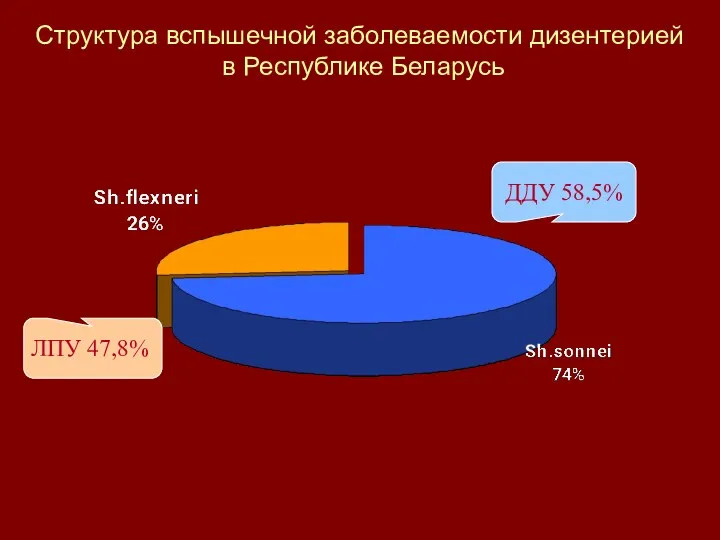

- 18. Структура вспышечной заболеваемости дизентерией в Республике Беларусь

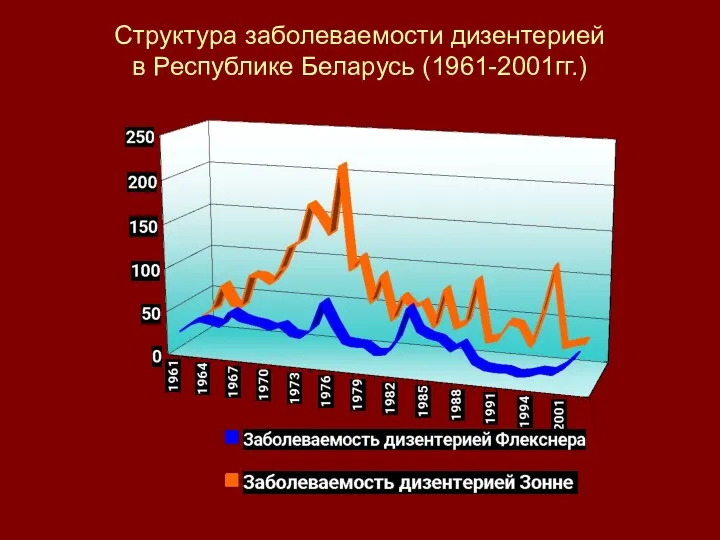

- 19. Cтруктура заболеваемости дизентерией в Республике Беларусь (1961-2001гг.)

- 20. САЛЬМОНЕЛЛЕЗ - определение - вызываемое сальмонеллами острое инфекционное заболевание человека, животных и птиц, характеризующееся разнообразными клиническими

- 21. Формы течения сальмонеллезов: 1. Гастроинтестинальная форма: гастритический, гастроэнтеретический, гастроэнтероколитический варианты; 2. Генерализованная форма: тифоподобный, септикопиемический варианты;

- 22. Сморщивание кожи у больного на животе при декомпенсированном обезвоживании

- 23. БРЮШНОЙ ТИФ - определение - острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением лимфоидного аппарата кишечника (главным образом тонкой

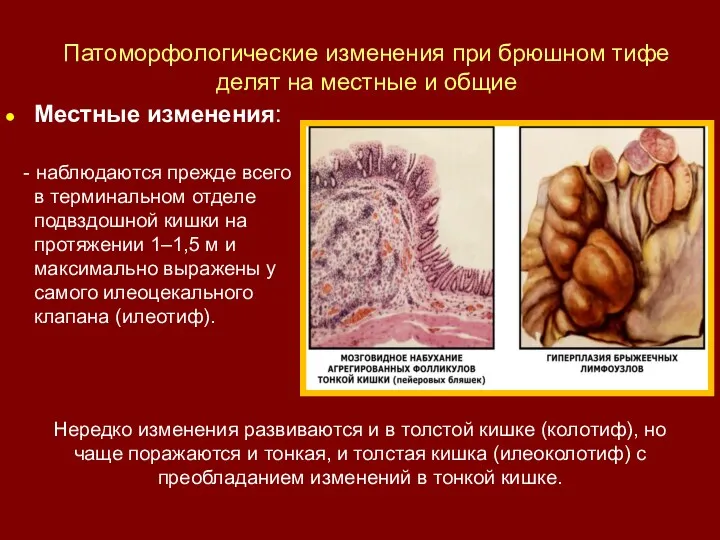

- 24. Патоморфологические изменения при брюшном тифе делят на местные и общие Местные изменения: - наблюдаются прежде всего

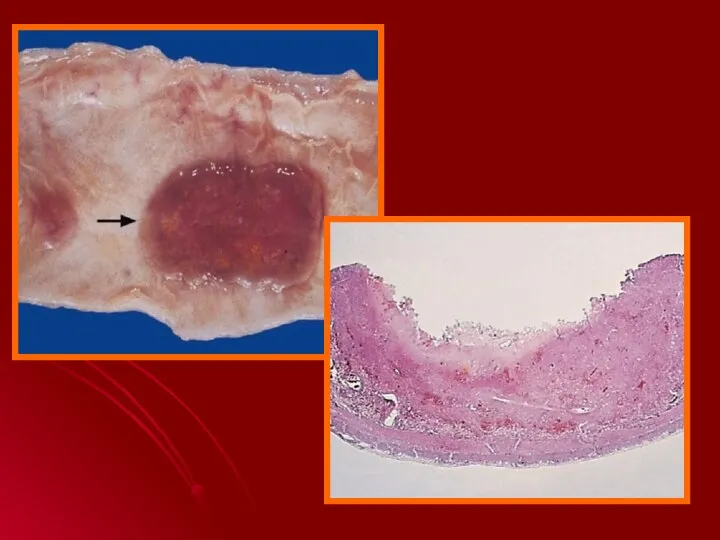

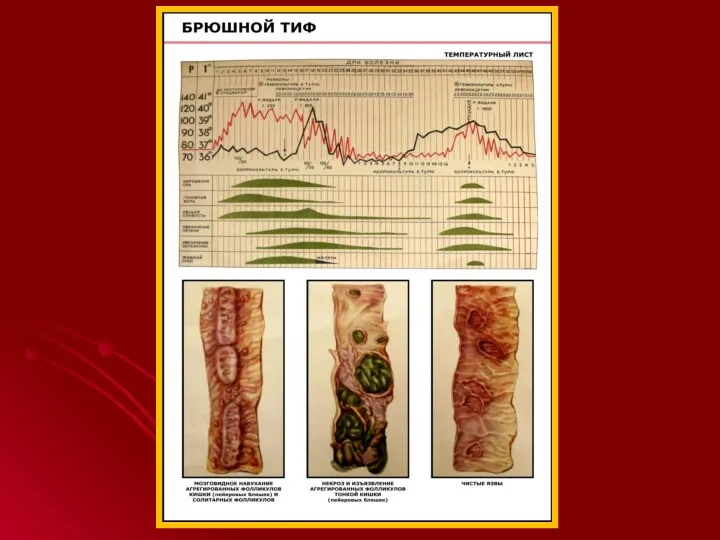

- 25. Для брюшного тифа характерна цикличность течения, и изменения в кишечнике укладываются в 5 стадий, или периодов,

- 27. Общие изменения при брюшном тифе: Типичным признаком брюшного тифа является брюшнотифозная экзантема, которая появляется на 8–10-й

- 28. Брюшнотифозные гранулемы в лимфоузле

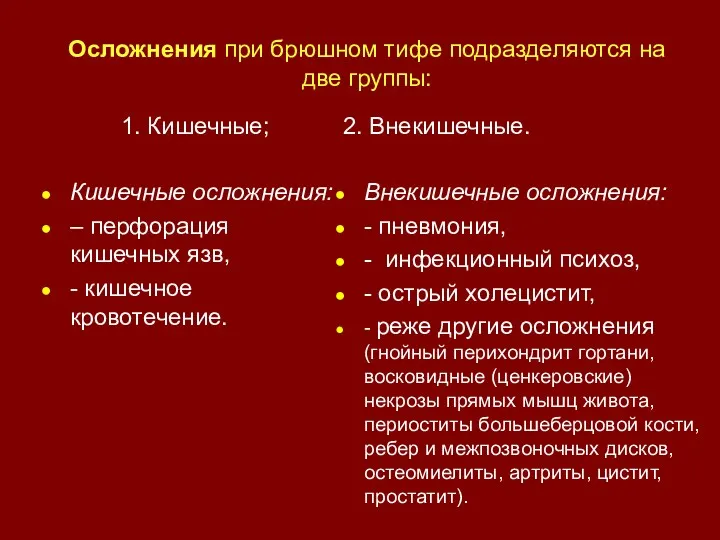

- 30. Осложнения при брюшном тифе подразделяются на две группы: Кишечные осложнения: – перфорация кишечных язв, - кишечное

- 31. Осложнения при брюшном тифе Перфорация кишечных язв

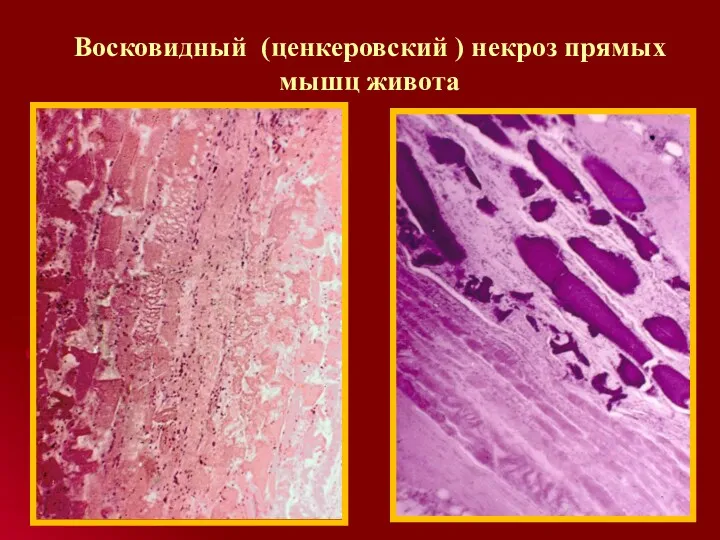

- 32. Восковидный (ценкеровский ) некроз прямых мышц живота

- 33. ХОЛЕРА - определение - острое инфекционное заболевание из группы карантинных (особо опасных) инфекций, характеризующееся эпидемическим распространением

- 34. Основной путь заражения : – фекально-оральный, который реализуется водным, алиментарным и контактно-бытовым путями. Патогенез: В результате

- 37. Осложнения холеры : 1) специфические (холерный тифоид и постхолерная уремия); 2) неспецифические. Холерный тифоид включает: -

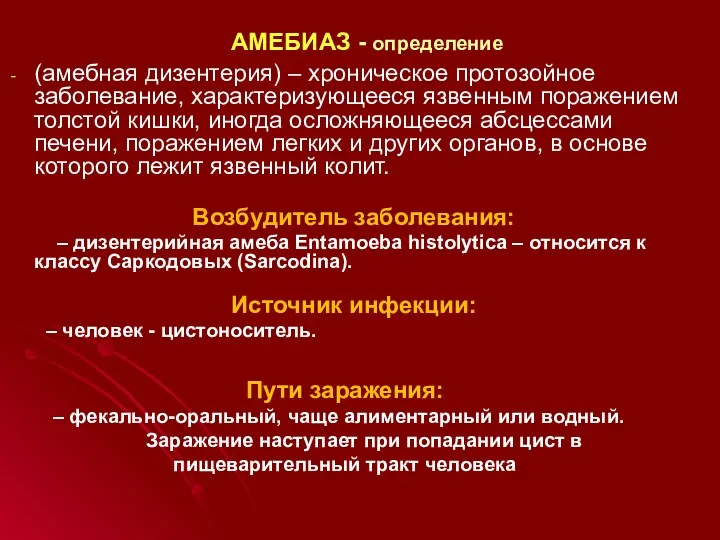

- 38. АМЕБИАЗ - определение (амебная дизентерия) – хроническое протозойное заболевание, характеризующееся язвенным поражением толстой кишки, иногда осложняющееся

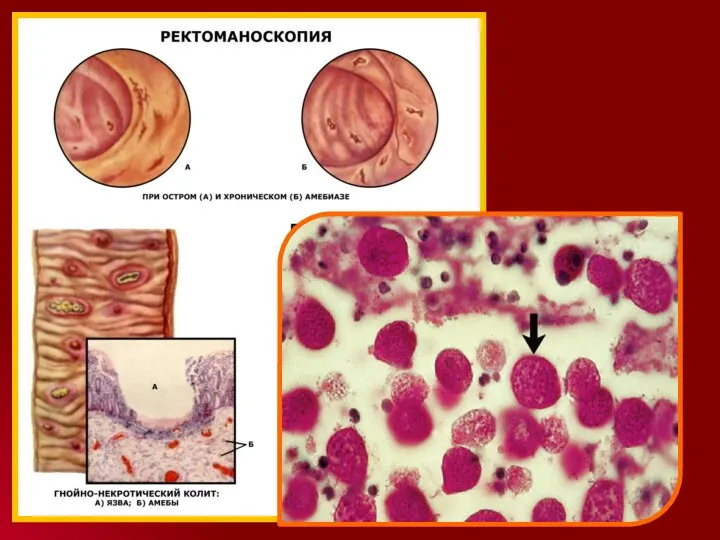

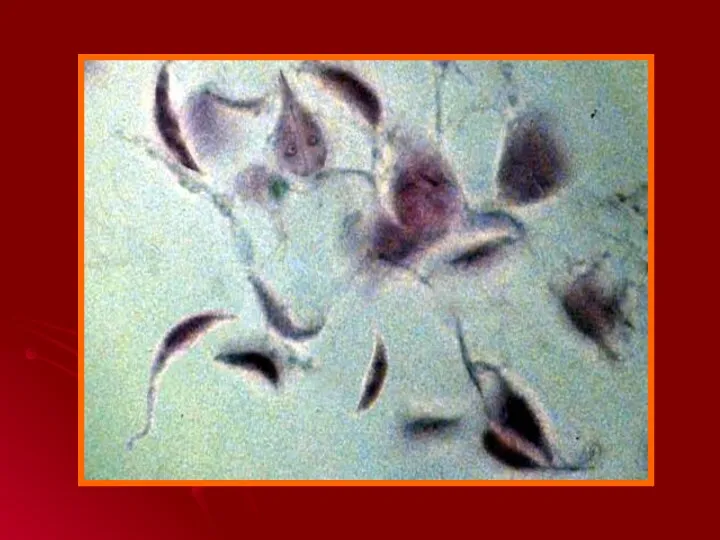

- 39. Может находиться в четырех формах: большая вегетативная форма; тканевая (эритрофаг) – вызывает специфическое поражение стенки толстой

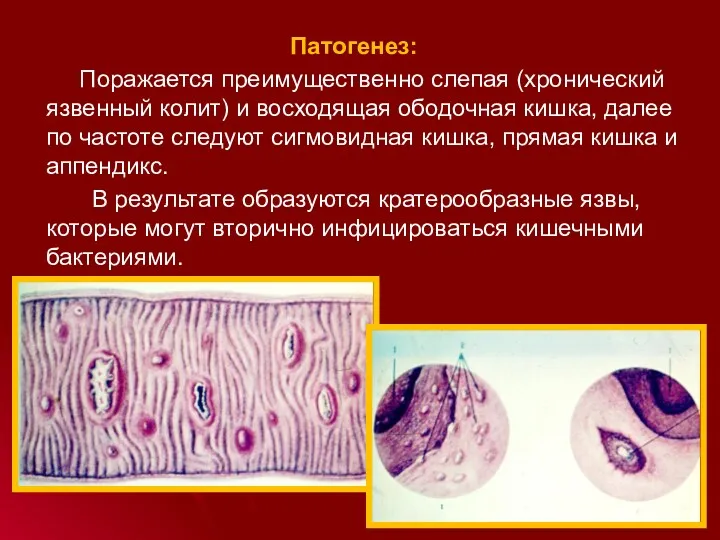

- 41. Патогенез: Поражается преимущественно слепая (хронический язвенный колит) и восходящая ободочная кишка, далее по частоте следуют сигмовидная

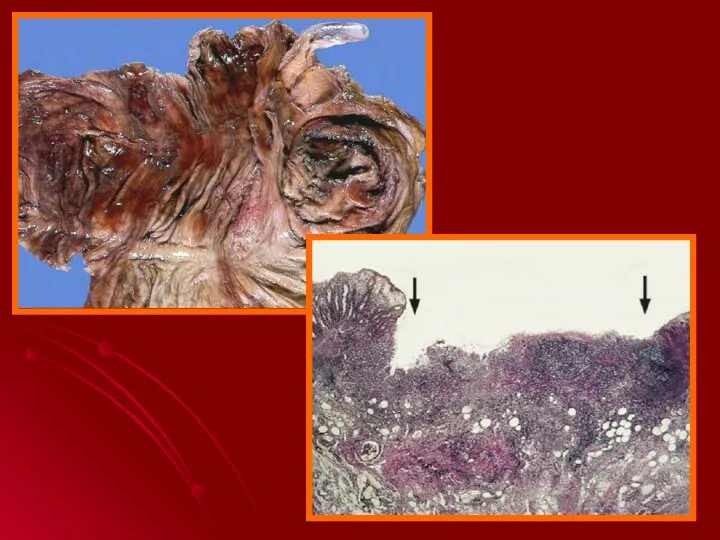

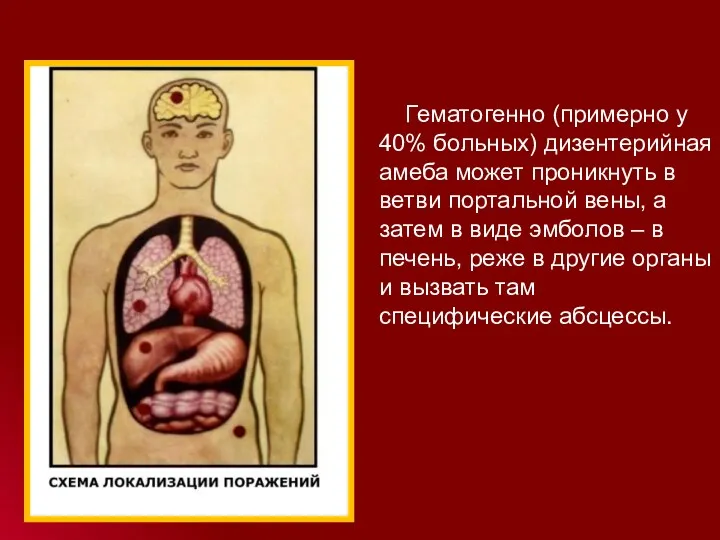

- 43. Гематогенно (примерно у 40% больных) дизентерийная амеба может проникнуть в ветви портальной вены, а затем в

- 44. Осложнения амебиаза: кишечные; внекишечные. Из кишечных: - перитонит вследствие перфорации кишечника, - кровотечение, - образование стенозирующих

- 45. ЛЯМБЛИОЗ – определение - паразитарная инфекция, протекающая в виде дисфункции кишечника или как бессимптомное паразитоносительство. Возбудитель:

- 46. Развитие заболевания зависит от : вирулентности инфекционной дозы возбудителя, от pH желудочного сока . состояния системы

- 49. Скачать презентацию

Интегративная психотерапия снижения вреда

Интегративная психотерапия снижения вреда Кровотечение. Гемостаз. Лекция 2

Кровотечение. Гемостаз. Лекция 2 Стабилизация инъекционных растворов

Стабилизация инъекционных растворов Маркировка и прослеживаемость товаров. Целевая схема решения Сheck, Track & Trace для фармацевтического рынка

Маркировка и прослеживаемость товаров. Целевая схема решения Сheck, Track & Trace для фармацевтического рынка Патология нервной системы

Патология нервной системы Коклюш у детей раннего возраста

Коклюш у детей раннего возраста Боль, условные рефлексы

Боль, условные рефлексы Поражение Лор-органов при острой респираторной вирусной инфекции

Поражение Лор-органов при острой респираторной вирусной инфекции Бұлшықет жиырылуы, механизмы. Қозудын синапс арқылы өтуі

Бұлшықет жиырылуы, механизмы. Қозудын синапс арқылы өтуі Методы исследования больных с патологией органов мочевыделения. Лекция №8

Методы исследования больных с патологией органов мочевыделения. Лекция №8 Ревматизм. Набуті вади серця

Ревматизм. Набуті вади серця Введение в торакальную хирургию

Введение в торакальную хирургию Ожирение среди подростков. Ожирение - хроническое заболевание

Ожирение среди подростков. Ожирение - хроническое заболевание Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи

Организация и структура системы первичной медико-санитарной помощи Навязчивые (обсессивно-компульсивные) расстройства

Навязчивые (обсессивно-компульсивные) расстройства Препараты гормонов и их аналогов

Препараты гормонов и их аналогов Современные остоиндуктивные материалы

Современные остоиндуктивные материалы Биоревитализация, как базовая процедура в эстетической медицине

Биоревитализация, как базовая процедура в эстетической медицине Оказание неотложной помощи в психиатрии и неврологии

Оказание неотложной помощи в психиатрии и неврологии Диагностика тромбоза мезентериальных сосудов

Диагностика тромбоза мезентериальных сосудов Строение, особенности химического поведения алкалоидов, обладающих биологической активностью

Строение, особенности химического поведения алкалоидов, обладающих биологической активностью Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация Аномалия формы зубных рядов

Аномалия формы зубных рядов Синдром раздраженного кишечника в амбулаторной практике

Синдром раздраженного кишечника в амбулаторной практике Морфофункциональная характеристика зубочелюстной системы при врожденных аномалиях развития лица и челюстей

Морфофункциональная характеристика зубочелюстной системы при врожденных аномалиях развития лица и челюстей Гепатит A (Болезнью Боткин)

Гепатит A (Болезнью Боткин) Листериялар. Морфологиясы, физиологиясы, листериялардың антигендері. Экологиясы. Әйелдер патологиясындағы ролі

Листериялар. Морфологиясы, физиологиясы, листериялардың антигендері. Экологиясы. Әйелдер патологиясындағы ролі Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики