Слайд 2

Старший возраст

Спастические формы:

гемиплегия

диплегия

двусторонняя гемиплегия

Гиперкинетическая форма

Атактическая форма

Атонически-астатическая форма

Смешанные формы:

спастико-атактическая

спастико-гиперкинетическая

атактико-гиперкинетическая.

По

течению:

Легкая степень тяжести

Средняя степень тяжести

Тяжелая форма

Слайд 3

СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛЕГИЯ

Самая частая форма детского церебрального паралича, известная в литературе также

под названием «болезнь Литтла».

По распространенности двигательных нарушений— это тетрапарез, при котором ноги поражаются больше, чем руки.

Клинические проявления становятся отчетливыми в возрасте 4—6 мес., когда в эти реакции должны включиться мышцы тазового пояса и ног.

При легкой спастической диплегии в первые месяцы жизни выпрямляющие реакции туловища развиваются нормально.

При тяжелых формах неврологическая симптоматика выражена с рождения: быстро нарастает мышечный тонус, рано активизируются тонические шейные и лабиринтный рефлексы, другие врожденные автоматизмы не имеют тенденции к угасанию, распределение мышечного тонуса чаще симметричное, сухожильные и надкостничные рефлексы высокие, иногда вызываются с трудом из-за мышечной гипертонии. Формирование выпрямляющих рефлексов туловища задерживается, развивающиеся функции качественно дефектны.

Слайд 4

КЛИНИКА

При тракции за руки дети со спастической диплегией длительное время запрокидывают голову

назад, одновременно ноги разгибаются и приводятся, стопы в подошвенном сгибании.

Поворот со спины на живот большинство детей с диплегией осваивает с задержкой. Вначале они поворачивают голову, а затем пояс верхних конечностей, пользуясь руками, в то время как ноги остаются ригидными в состоянии разгибания и приведения. Между плечами и тазом нет ротации, поворот совершается «блоком»

В положении сидя ноги полусогнуты, приведены и ротированы внутрь, часто левая нога в большей степени, чем правая. При сидении спина «круглая».

Стояние и ходьба. Больные со спастической диплегией длительное время стоят и ходят с поддержкой взрослого за одну или обе руки или держась за предметы.

Ходьба осуществляется посредством передвижений типа «ножниц». Ноги в положении приведения, внутренней ротации и сгибания перемещаются вперед в основном за счет компенсаторного наклона туловища вперед и в стороны.

Слайд 5

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ

Кифоз грудного отдела позвоночного столба, лордоз поясничного

отдела позвоночного столба.

Эквиноварусной или вальгусной деформации стоп.

У 30—40 % детей выявляется патология черепных нервов: сходящееся косоглазие, атрофия зрительных нервов, нарушение слуха, псевдобульбарный синдром.

У 20 % больных бывают эпилептические припадки, которые нередко носят стойкий характер и резистентны к противосудорожной терапии.

Задержка речи, псевдобульбарная дизартрия, дислалия отмечают у 70—80 % больных. У 30— 40 % детей — снижение интеллекта.

Прогноз двигательных возможностей менее благоприятный, чем при гемипарезе. Лишь 20—25 % больных ходят самостоятельно без подручных средств, около 40—50 % способны передвигаться, используя костыли или канадские палочки, па коляске. Степень социальной адаптации может достигать уровня здоровых при нормальном умственном развитии и хорошей функции рук.

Слайд 6

Слайд 7

ДВУСТОРОННЯЯ ГЕМИПЛЕГИЯ

При двусторонней гемиплегии двигательные расстройства выражены в равной степени в

руках и ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги.

Одна из самых тяжелых форм церебрального паралича.

Двигательные нарушения можно выявить уже в период новорожденности. Высокий тонус мышц сочетается с чрезмерной активностью лабиринтного и шейных тонических рефлексов, а также других безусловно рефлекторных реакций. Сухожильные рефлексы высокие, но вызываются с трудом из-за резкого повышения мышечного тонуса.

Любая попытка движения приводит к содружественным реакциям, проявляющимся нарастанием мышечного тонуса и фиксацией ребенка в патологической позе.

Слайд 8

КЛИНИКА

В положении на животе резко выражена общая флексорная или экстензорная поза,

в которой ребенок испытывает большое неудобство и криком выражает протест.

В положении вертикального подвешивания контроль головы плохой, ноги разогнуты, активные движения в них незначительны.

Ползание для большинства больных с двусторонней гемиплегией невозможно из-за отсутствия контроля головы, ретракции плеч .

Сидение без поддержки невозможно. При определенном уровне контроля головы ребенок лишь делает попытки удержать эту позу, однако любое движение головы в сторону или назад заканчивается падением вследствие патологических тонических рефлексов.

Стояние и ходьба. Эти навыки осваивают только больные с умеренной спастичностью. Ходьба без помощи практически невозможна, поскольку патологическая поза и малая площадь опоры препятствуют сохранению равновесия

Слайд 9

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ ГЕМИПЛЕГИИ

У 35— 40 % детей наблюдается

патология черепных нервов — атрофией зрительных нервов, косоглазием, снижением слуха, псевдобульбарными расстройствами.

У 50—75 % больных отмечают микроцефалию.

У 90% больных снижен интеллект.

Речь нарушается чаще всего по типу псевдобульбарной дизартрии или анартрии.

Судороги у 45—60 % больных. У некоторых детей после первого года жизни к спастическому тетрапарезу присоединяются атетоидные движения конечностей.

Прогноз двигательного развития неблагоприятный. Даже в тех редких случаях, когда больные овладевают навыками самостоятельного сидения, вставания и стояния, тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве случаев дети с двусторонней гемиплегией необучаемы.

Слайд 10

Слайд 11

ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА

(В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ — ДИСТОНИЧЕСКАЯ ФОРМА)

При этой форме церебрального

паралича двигательные расстройства представлены гиперкинезами — атетозом, хореоатетозом, хореиформными движениями, торсионной дистонией.

В период новорожденности у детей мышечный тонус снижен, спонтанные движения ограничены, вялые. Ребенок слабо сосет, часто срыгивает, у него нарушена координация сосания, глотания и дыхания.

В возрасте 2—3 мес. появляются «дистонические атаки», характеризующиеся внезапным повышением мышечного тонуса во время движений при положительных и отрицательных эмоциях, громких звуках, ярком свете. Сухожильные рефлексы часто повышены. Гиперкинезы обычно появляются к году-полутора и с возрастом становятся более выраженными. Чаще других бывает атетоз, характеризующийся червеобразными движениями преимущественно в дистальных отделах конечностей.

Слайд 12

КЛИНИКА

При тракции за руки голова сильно запрокидывается, что сопровождается ретракцией мышц шеи и

длинных мышц спины.

В положении вертикального подвешивания ноги преимущественно разогнуты. Распрямление ног и туловища может сопровождаться усилением гиперкинезов (так называемый атетоидный «танец»).

Повороты со спины на живот формируются с задержкой и осуществляются через более пораженную сторону.

Ползание на четвереньках с реципрокными движениями рук и ног в течение длительного времени невозможно.

Положение сидя формируется в течение длительного времени, т.к.

больные не могут самостоятельно сидеть на стуле — падают вперед, назад или в более пораженную сторону.

Стояние и ходьба формируются очень поздно. Ходить без помощи ребенок начинает в возрасте 6—8 лет и старше, иногда только в 10—15 лет.

Слайд 13

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Отмечаются сгибательные деформации в тазобедренных и коленных

суставах

В 30—45 % случаев выявляют снижение слуха, преимущественно на высокие тона, в 30—35 % — парез взора вверх

В 60—70 % — псевдобульбарные расстройства (слюнотечение, трудности жевания, глотания)

В 10—15%—судороги. У большинства больных речь нарушена по типу экстрапирамидной дизартрии.

Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах церебральных параличей. Вместе с тем общение с такими больными затруднено, поскольку при разговоре, волнении они сильно гримасничают, принимают необычные позы.

Прогноз развития двигательных функций и социальной адаптации зависит от тяжести поражения нервной системы. В 60—73 % случаев дети обучаются самостоятельно ходить, заканчивают школу, средние специальные, а иногда и высшие учебные заведения и адаптируются к определенной трудовой деятельности.

Слайд 14

Слайд 15

АТАКТИЧЕСКАЯ ФОРМА

(В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ — ГИПОТОНИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Атактическую форму церебрального паралича

в литературе часто отождествляют с атонически-астатическим синдромом Ферстера.По мнению других исследователей (I. Lesny, I960; S. Kramer, V. Vojta, 1969;G.Sanner, 1971; В. Hagberg и соавт., 1972), патогенетические механизмы и клинические проявления этих синдромов различны.

В клинике атактической формы доминирует нарушение координации движений и равновесия.

К 2—3 годам дети начинают ходить; при ходьбе атаксия выражена преимущественно в конечностях. Дискоординация произвольных движений проявляется дисметрией, асинергией, интенционным тремором, неустойчивостью при стоянии и ходьбе. Мышечный тонус снижен. Диагноз атактической формы должен быть поставлен в период, когда ребенок начинает сидеть и манипулировать предметами (8—12 мес).

Слайд 16

КЛИНИКА

В положении на спине конечности разогнуты (поза «лягушки»), снижены сопротивление пассивным

движениям и произвольная двигательная активность. Тонические шейные и лабиринтный рефлексы, характерные для спастических форм церебральных параличей, отсутствуют.

При пробе на тракцию руки чрезмерно разогнуты, голова пассивно свисает назад.

В положении вертикального подвешивания ноги преимущественно разогнуты, рефлекторная, а затем произвольная опора на ноги ослаблена.

Повороты со спины на живот дети осваивают в возрасте 7—8 мес и позже. В стадии формирования этой функции движения пояса, верхних и нижних конечностей дискоординированы.

Стояние и ходьба формируются к 1,5—2 годам. При стоянии ноги широко расставлены, выражена атаксия, часто наблюдается тремор головы. Ходит ребенок также на широко расставленных ногах, руки разведены в стороны, туловище совершает много дополнительных движений с целью сохранения равновесия.

Слайд 17

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ АТАКСИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

Атактическая форма церебрального паралича редко сопровождается патологией

черепных нервов.

Психическое развитие нерезко задержано, хотя возможно и выраженное снижение интеллекта.

Речевые нарушения проявляются умеренной задержкой развития и мозжечковой дизартрией.

Прогноз двигательного развития и социальной адаптации у большинства больных с атактической формой церебрального паралича благоприятный. Дети обучаются в специальных школах-интернатах или массовых школах и в дальнейшем осваивают профессии, не требующие тонкой дифференцировки движений рук.

Слайд 18

Слайд 19

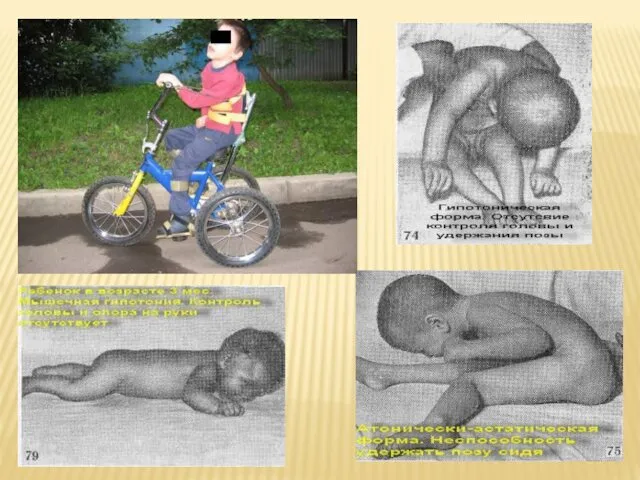

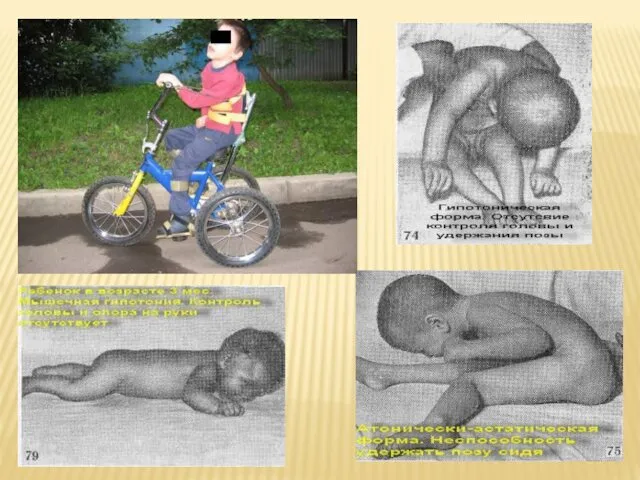

АТОНИЧЕСКИ-АСТАТИЧЕСКАЯ ФОРМА

(В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ — ГИПОТОНИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Больные с этой формой

церебрального паралича не могут удерживать вертикальную позу вследствие дефекта механизмов постурального контроля. Контроль головы, функции сидения, стояния и ходьбы практически не развиваются (астазия, абазия) или формируются очень медленно.

Грубая задержка психического и речевого развития. В положении на спине, как и при атактической форме, ребенок вялый, малоактивный. Мышечный тонус резко снижен.

Из-за умственной отсталости дети не тянутся к игрушке, преобладают стереотипные движения кистей рук и их рассматривание. Сухожильные рефлексы чаще высокие. Патологическая тоническая активность отсутствует.

Слайд 20

КЛИНИКА

При тракции за руки ребенок не группируется, голова откинута назад, ноги согнуты в

тазобедренных суставах и подняты либо остаются разогнутыми и отведены.

В положении вертикального подвешивания контроль головы плохой, ребенок провисает (рис.74). Голова начинает удерживаться во втором полугодии жизни.

Положение на животе. Из-за выраженной мышечной гипотонии и нарушения постурального контроля ребенок в течение длительного времени не удерживает голову и не опирается на руки, из-за чего, в свою очередь, задерживается развитие ползания.

Сидение. Дети начинают удерживать позу сидя только к полутора-двум годам, при этом ноги широко разведены, ротированы кнаружи, выражен кифоз грудного отдела позвоночного столба.

Стояние и ходьба начинают формироваться в возрасте 4—8 лет. Вначале ребенок может стоять кратковременно, при поддержке взрослых или у стены, ноги при этом широко разведены, напряжены.

Слайд 21

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ АТОНИЧЕСКИ-АСТАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

У 87—90 % детей снижение интеллекта, сочетающееся с

негативизмом, малой эмоциональностью, агрессивностью.

Характерно общее грубое недоразвитие речи с элементами мозжечковой дизартрии.

У 40—50 % больных наблюдаются судороги.

Патология черепных нервов проявляется атрофией зрительных нервов, косоглазием, нистагмом.

Дети часто падают. В реакциях равновесия руки практически не участвуют.

Прогноз в отношении двигательных возможностей и социальной адаптации неблагоприятный.

Слайд 22

Слайд 23

СМЕШАННЫЕ ФОРМЫ ДЦП

К ним относят случаи сочетания двух или более типов

церебральных параличей — спастико-атактическую, спастико-гиперкинетическую и атактико-гиперкинетическую формы.

Смешанные типы церебральных параличей формируются обычно в старшем возрасте на основе спастических, гиперкинетической, атактической или атонически-астатической форм. Динамика неврологических синдромов обусловлена тем, что патологическое развитие мозга с возрастом более отчетливо выявляет имевшийся ранее дефицит функции

Слайд 24

ЛЕЧЕНИЕ

Медикаментозное

Препараты, стимулирующие обменные процессы в нервной ткани:

Глутаминовая кислота, Пирацетам (ноотропил),

Церебролизин, Пантогам, Пиридоксин ( витамин В6), Цианкобаламин (витамин В12), пантокальцин

Препараты, снижающие мышечный тонус:

Мидокалм, Баклофен

Препараты, улучшающие микроциркуляцию:

Теоникол (компламин), трентал.

Препараты ботулинотоксина: диспорт, ботокс

Хирургическое

Нейроортопедические операции (сухожильная пластика, сухожильно-мышечная пластика, коррегирующая остеотомия, артродез)

Функциональная нейрохирургия (селективная дорсальная ризотомия, невротомия, хроническая эпидуральная электростимуляция);

Слайд 25

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

Фиксирующая ортопедическая обувь, тутора, лонгеты.

Костюм «Адели» представляет собой систему фиксаторов

и амортизаторов, прикрепленных к специальной одежде, состоящей из шапочки, курточки, шорт, наколенников и ботинок. Натяжение амортизаторов позволяет устранить порочные положения частей тела, нормализовать мышечный тонус за счет растяжения спастичных мышц и создания облегчающих условий для их антагонистов. Лечебный костюм способствует формированию правильной схемы взаиморасположения частей тела и схемы движений, что является основой формирования правильной осанки, моторики.

Рекомендуемый курс занятий в костюме «Адели» — 3-4 недели (по 3 — 4 часа ежедневно) и в основном состоит в выполнении ребенком ряда упражнений, включающих ходьбу.

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Бальнеолечение : йодобромные ванны, валериановые ванны, морские ванны, радоновые ванны и

др.

Климатотерапия: аэротерапия, гелиотерапия, методика лечебного плавания

Бассейны с укладками

Лекарственный электрофорез с препаратами кальция, магния, церебролизина, новокаина (по Новожилову) и т.д.

Электросон

Иглорефлексотерапия

Занятия с дефектологом, логопедом, психологом.

Слайд 29

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

ЛФК, массаж.

Иппотерапия (от греческого hippo – лошадь) – лечение с

помощью лошади, при котором с больными занимается иппотерапевт или специально обученный инструктор по лечебной верховой езде (ЛВЕ). Больной выполняет упражнения, разработанные для него специалистом по иппотерапии, сидя верхом на идущей лошади. Лошадь ведёт коновод, рядом с больным находятся один или два инструктора.

Занятия верховой ездой способствуют созданию у детей новых условных рефлексов, редукции тонических рефлексов, развитию равновесия, совершенствуют координацию движений. У детей с ДЦП иппотерапия компенсирует ограниченность двигательной активности и накапливающийся вследствие этого дефицит афферентной импульсации.

Слайд 30

Фармакоэкономика. Оценка экономической эффективности лекарственных средств

Фармакоэкономика. Оценка экономической эффективности лекарственных средств Невідкладна домедична допомога. Види і наслідки кровотеч. Невідкладна допомога при кровотечах

Невідкладна домедична допомога. Види і наслідки кровотеч. Невідкладна допомога при кровотечах Биологически активные вещества гормоны

Биологически активные вещества гормоны Чувствительность и её нарушения

Чувствительность и её нарушения Подагра: клініка, діагностика та лікування

Подагра: клініка, діагностика та лікування Гіподинамія - ворог сучасної людини

Гіподинамія - ворог сучасної людини Хламидиоз. Классификация. Причины. Клинические проявления. Лечение

Хламидиоз. Классификация. Причины. Клинические проявления. Лечение Антибиотики. Определение

Антибиотики. Определение Фибрилляция предсердий

Фибрилляция предсердий Патология костно-мышечной системы

Патология костно-мышечной системы Актуальные вопросы в сфере обязательного медицинского страхования

Актуальные вопросы в сфере обязательного медицинского страхования Биологическая терапия

Биологическая терапия Брюшной тиф

Брюшной тиф Физическая реабилитация детей с врожденным вывихом бедра

Физическая реабилитация детей с врожденным вывихом бедра Цитологическая диагностика заболеваний легких

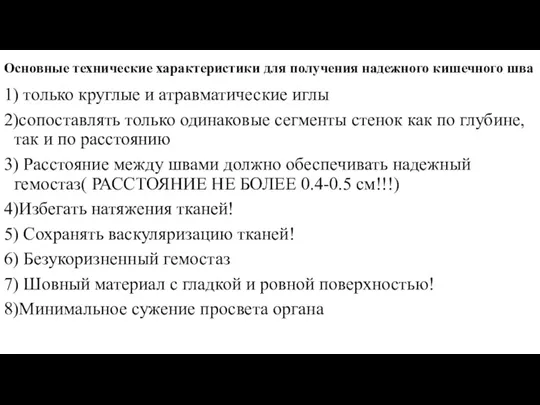

Цитологическая диагностика заболеваний легких Кишечные швы

Кишечные швы Дезинфекция медицинских изделий

Дезинфекция медицинских изделий Инфекционные заболевания нервной системы

Инфекционные заболевания нервной системы Роль биологических исследований в современной медицине. 10 класс

Роль биологических исследований в современной медицине. 10 класс Жіті миокард инфаркты. Клиникасы, диагностикасы. Ауруханағ дейінгі кезеңде анықтау және жедел жәрдем көрсету алгоритмі

Жіті миокард инфаркты. Клиникасы, диагностикасы. Ауруханағ дейінгі кезеңде анықтау және жедел жәрдем көрсету алгоритмі Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота Прогностические шкалы. Классификация, актуальность

Прогностические шкалы. Классификация, актуальность Гигиенические требования к палате для больных. Виды, размеры, благоустройство, меблировка, микроклимат, освещение

Гигиенические требования к палате для больных. Виды, размеры, благоустройство, меблировка, микроклимат, освещение Осложнения в ходе гинекологических операций

Осложнения в ходе гинекологических операций Заболевания надпочечников

Заболевания надпочечников Musa araylym bingo

Musa araylym bingo Арбовирусты инфекциялар. Кенелік энцефалит вирусы

Арбовирусты инфекциялар. Кенелік энцефалит вирусы Жүктілік және Туберкулез

Жүктілік және Туберкулез