Содержание

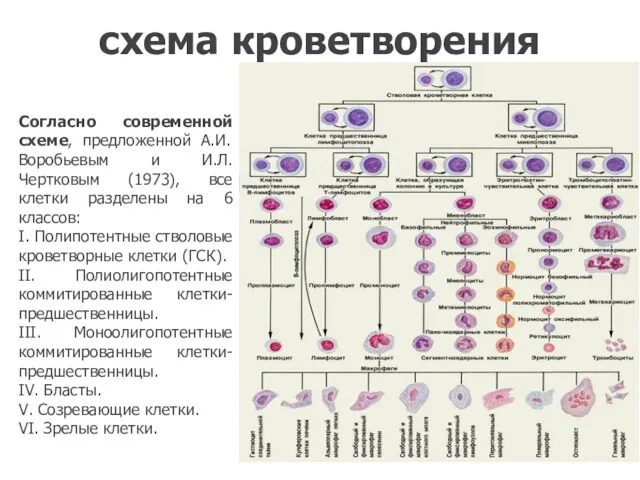

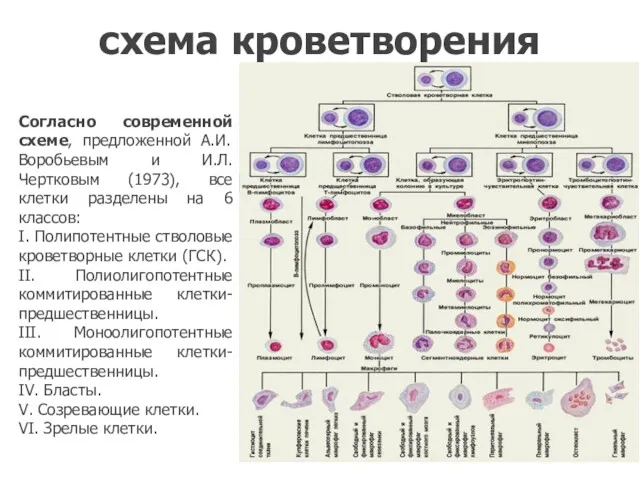

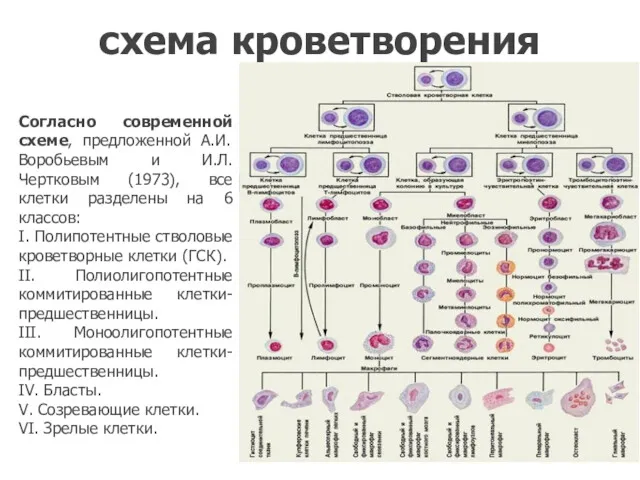

- 2. схема кроветворения Согласно современной схеме, предложенной А.И. Воробьевым и И.Л. Чертковым (1973), все клетки разделены на

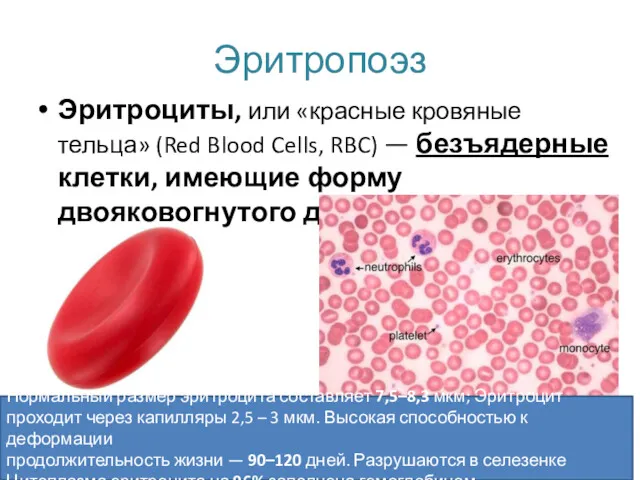

- 3. Эритропоэз Эритроциты, или «красные кровяные тельца» (Red Blood Cells, RBC) — безъядерные клетки, имеющие форму двояковогнутого

- 4. ? Почему (за счет чего) форма эритроцитов двояковогнутая? Для чего эритроциту такая форма?

- 5. Ответы Основная функция эритроцитов — транспорт дыхательных газов. Безъядерность эритроцитов: газообмен (место ядра в них заполняется

- 6. схема кроветворения Согласно современной схеме, предложенной А.И. Воробьевым и И.Л. Чертковым (1973), все клетки разделены на

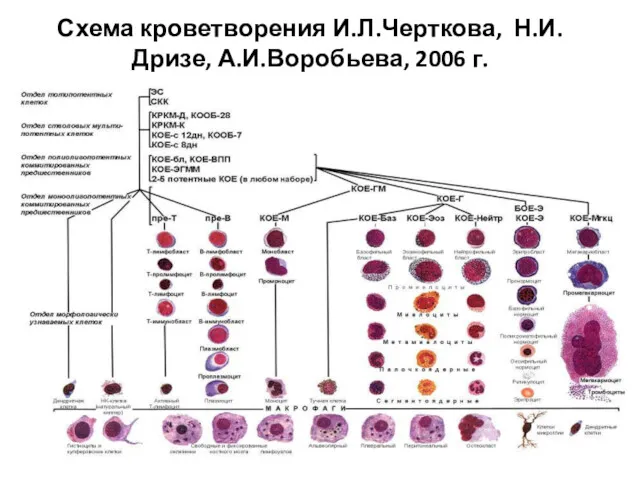

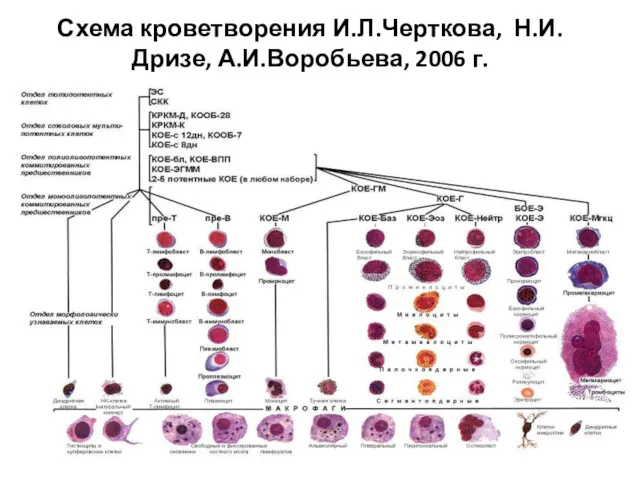

- 7. Схема кроветворения И.Л.Черткова, Н.И.Дризе, А.И.Воробьева, 2006 г.

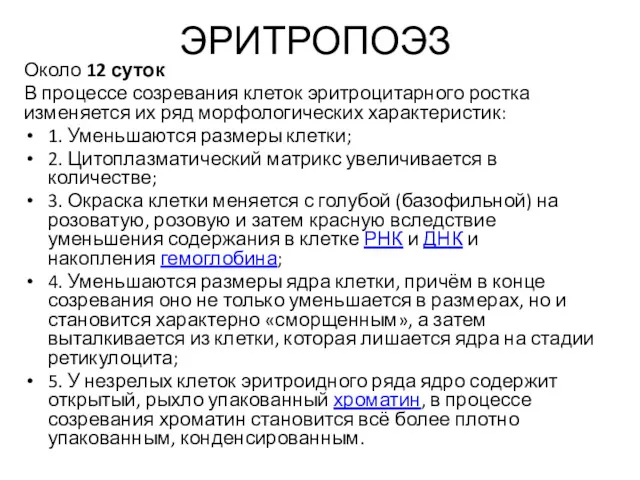

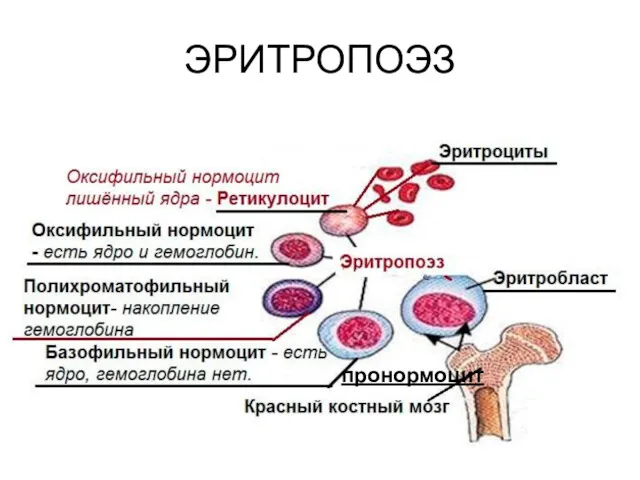

- 8. ЭРИТРОПОЭЗ Около 12 суток В процессе созревания клеток эритроцитарного ростка изменяется их ряд морфологических характеристик: 1.

- 9. пронормоцит ЭРИТРОПОЭЗ

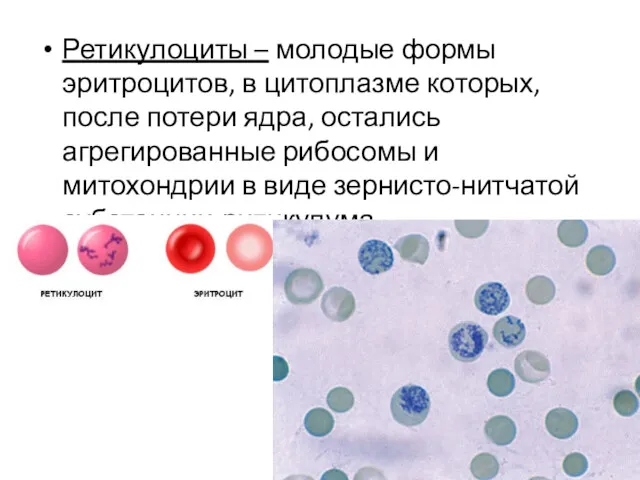

- 11. Ретикулоциты – молодые формы эритроцитов, в цитоплазме которых, после потери ядра, остались агрегированные рибосомы и митохондрии

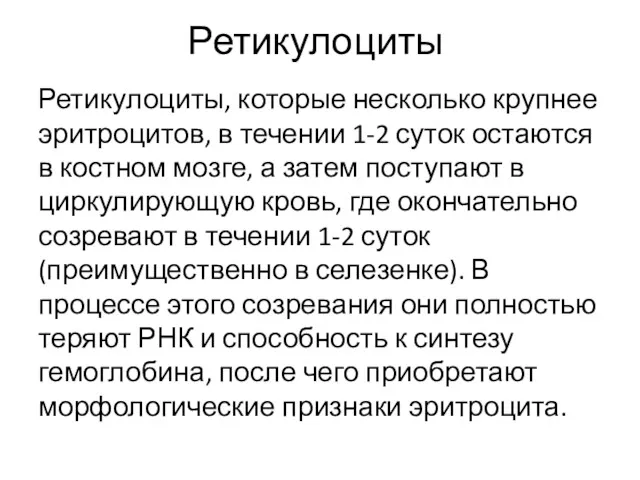

- 12. Ретикулоциты Ретикулоциты, которые несколько крупнее эритроцитов, в течении 1-2 суток остаются в костном мозге, а затем

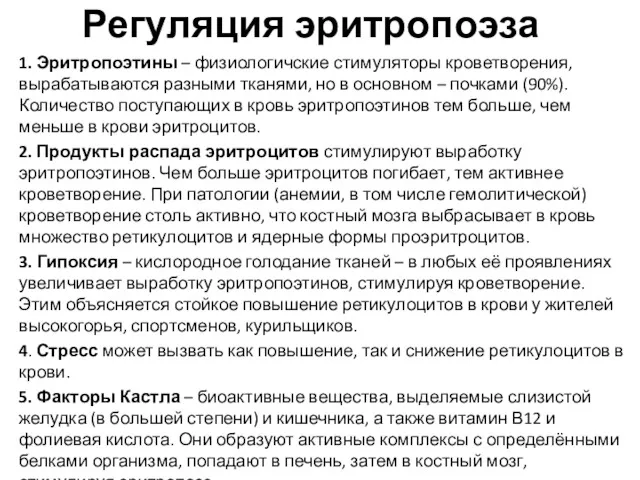

- 13. Регуляция эритропоэза 1. Эритропоэтины – физиологичские стимуляторы кроветворения, вырабатываются разными тканями, но в основном – почками

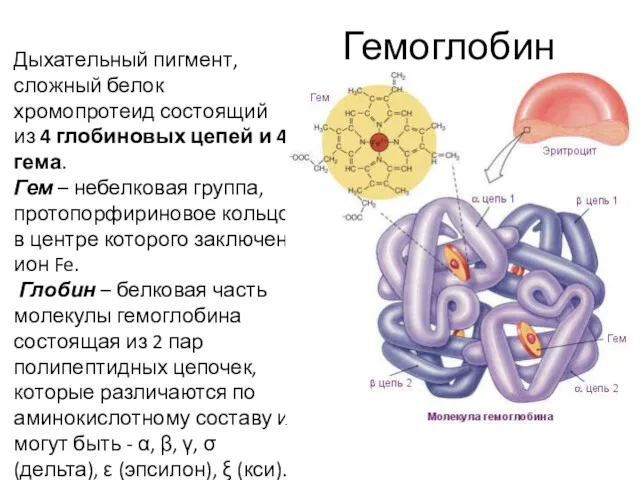

- 14. Гемоглобин Дыхательный пигмент, сложный белок хромопротеид состоящий из 4 глобиновых цепей и 4 гема. Гем –

- 15. Нормальные формы гемоглобина HbР – примитивный гемоглобин, содержит 2ξ- и 2ε-цепи, встречается в эмбрионе между 7-12

- 16. Виды гемоглобинов В процессе онтогенеза меняются формы гемоглобина: первоначально эмбрион имеет HbP (первые месяцы внутриутробного развития).

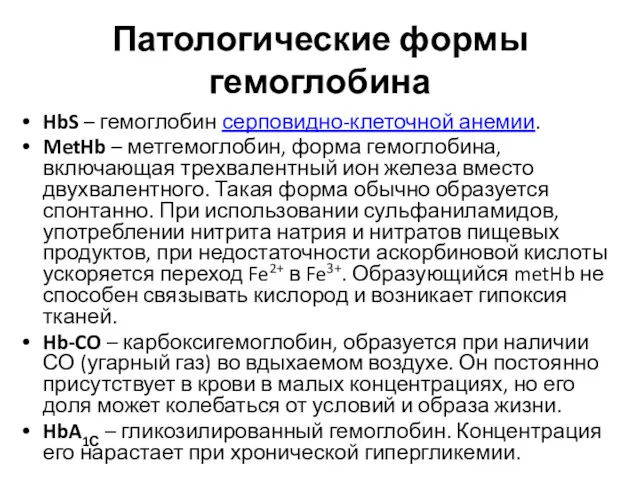

- 17. Патологические формы гемоглобина HbS – гемоглобин серповидно-клеточной анемии. MetHb – метгемоглобин, форма гемоглобина, включающая трехвалентный ион

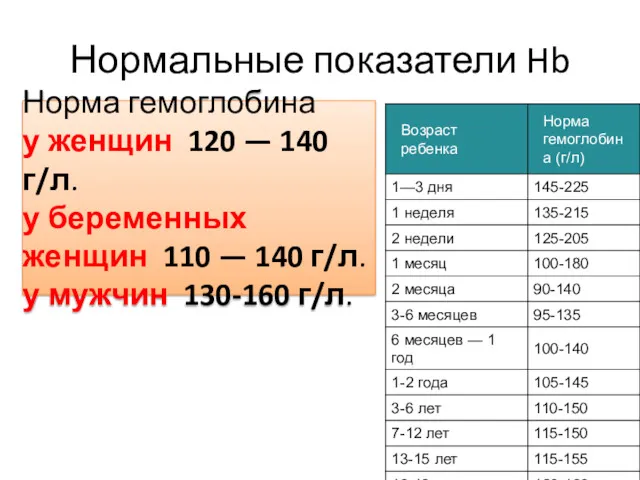

- 18. Нормальные показатели Hb Норма гемоглобина у женщин 120 — 140 г/л. у беременных женщин 110 —

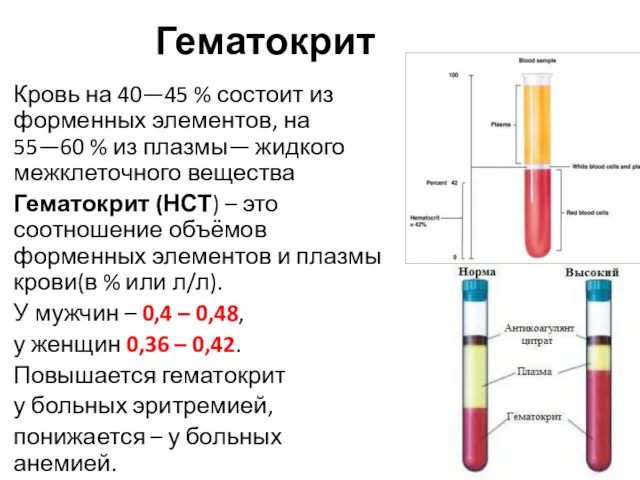

- 19. Гематокрит Кровь на 40—45 % состоит из форменных элементов, на 55—60 % из плазмы— жидкого межклеточного

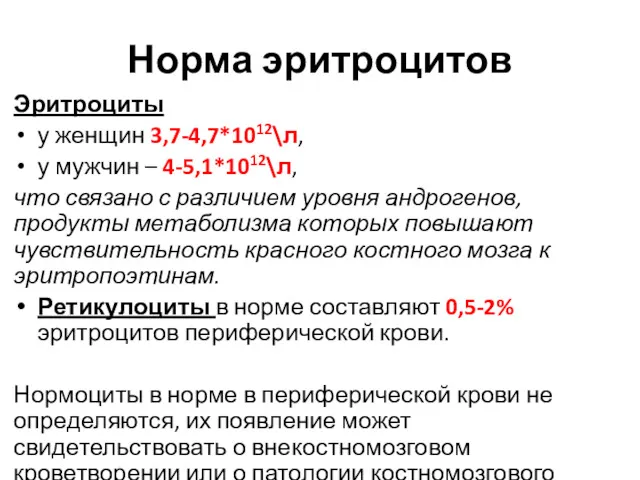

- 20. Норма эритроцитов Эритроциты у женщин 3,7-4,7*1012\л, у мужчин – 4-5,1*1012\л, что связано с различием уровня андрогенов,

- 21. эритроцитоз Увеличение количества эритроцитов – эритроцитоз (эритремия): 1) абсолютная, обусловленная продукцией эритроцитов (высокогорная гипоксия, заболевания связанные

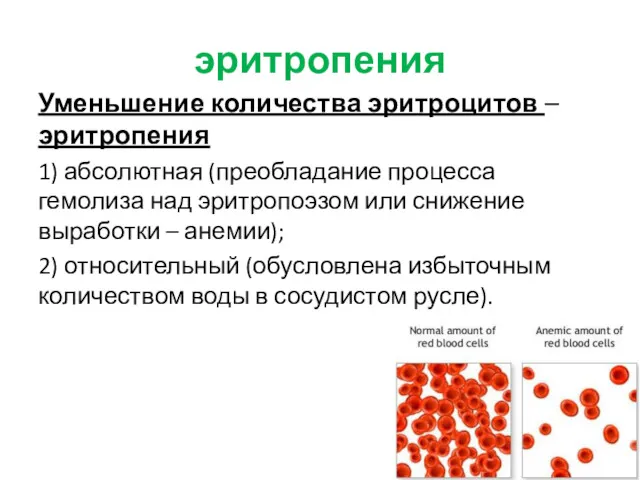

- 22. эритропения Уменьшение количества эритроцитов – эритропения 1) абсолютная (преобладание процесса гемолиза над эритропоэзом или снижение выработки

- 23. цветовой показатель При различных формах анемий содержание Hb в эритроците неодинаково, поэтому высчитывают индексы эритроцитов. Цветовой

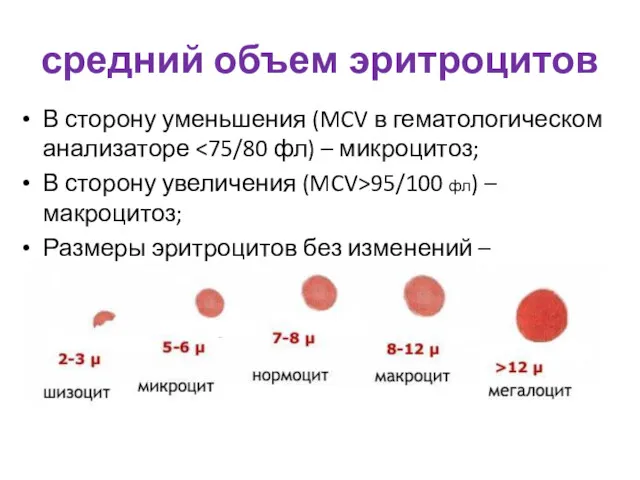

- 25. средний объем эритроцитов Средний объем эритроцита (MCV – mean corpuscular volume) является важным показателем при диагностике

- 26. средний объем эритроцитов В сторону уменьшения (MCV в гематологическом анализаторе В сторону увеличения (MCV>95/100 фл) –

- 27. среднее содержание гемоглобина в эритроците Среднее содержание Hb в эритроците (МСН) - характеризует среднее содержание Hb

- 28. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците Средняя концентрация Hb в эритроците MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration) –

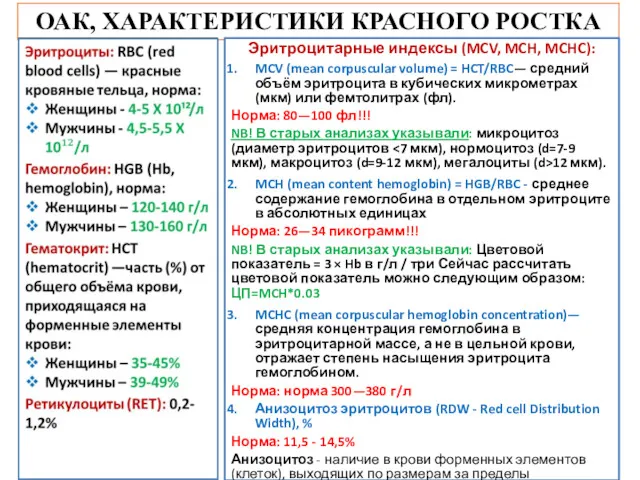

- 29. ОАК, ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСНОГО РОСТКА Эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC): MCV (mean corpuscular volume) = HCT/RBC— средний

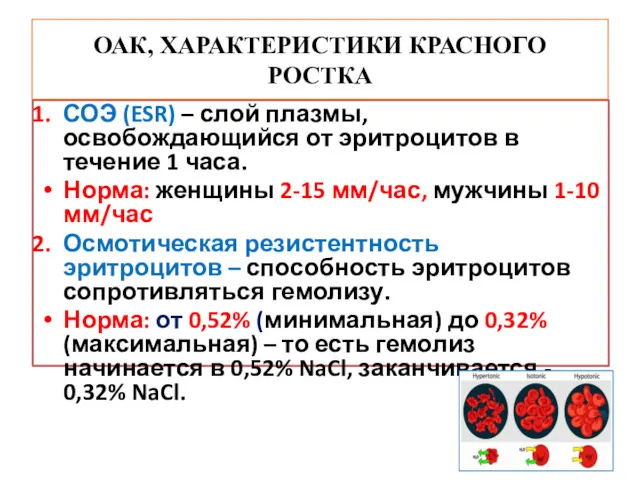

- 30. СОЭ (ESR) – слой плазмы, освобождающийся от эритроцитов в течение 1 часа. Норма: женщины 2-15 мм/час,

- 31. Схема кроветворения И.Л.Черткова, Н.И.Дризе, А.И.Воробьева, 2006 г.

- 32. схема кроветворения Согласно современной схеме, предложенной А.И. Воробьевым и И.Л. Чертковым (1973), все клетки разделены на

- 33. Схема кроветворения И.Л.Черткова, Н.И.Дризе, А.И.Воробьева, 2006 г.

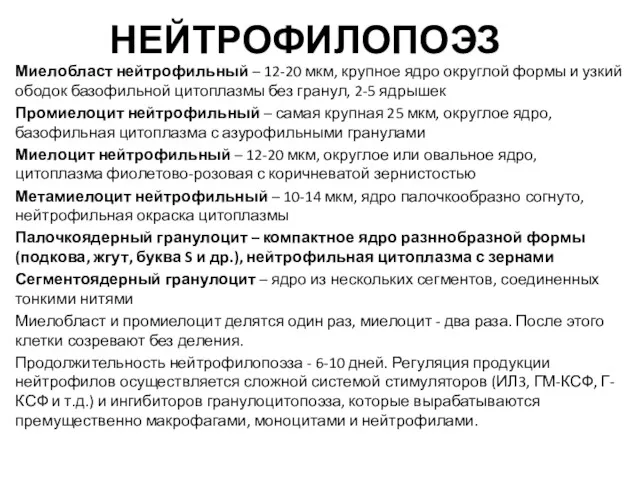

- 34. НЕЙТРОФИЛОПОЭЗ Миелобласт нейтрофильный – 12-20 мкм, крупное ядро округлой формы и узкий ободок базофильной цитоплазмы без

- 35. НЕЙТРОФИЛОПОЭЗ Палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы могут находиться в костном мозге до 4 суток. Они покидают костный

- 37. Нейтрофил

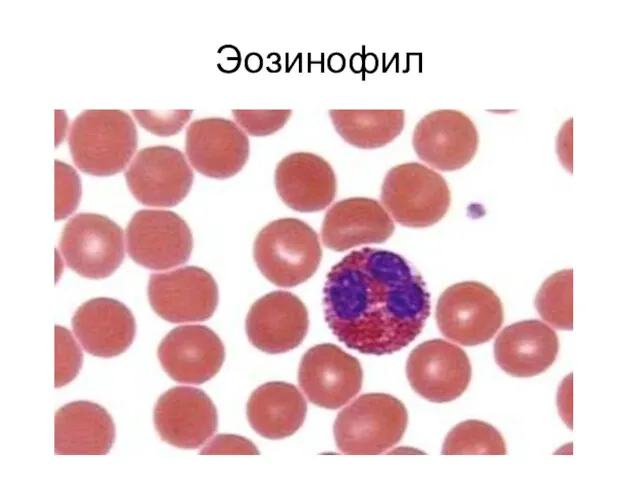

- 38. ЭОЗИНОФИЛОПОЭЗ Эозинофилопоэз происходит в костном мозге и во многом сходен с нейтрофилопоэзом. Помимо ИЛ3 и ГМ-КСФ

- 39. Эозинофил

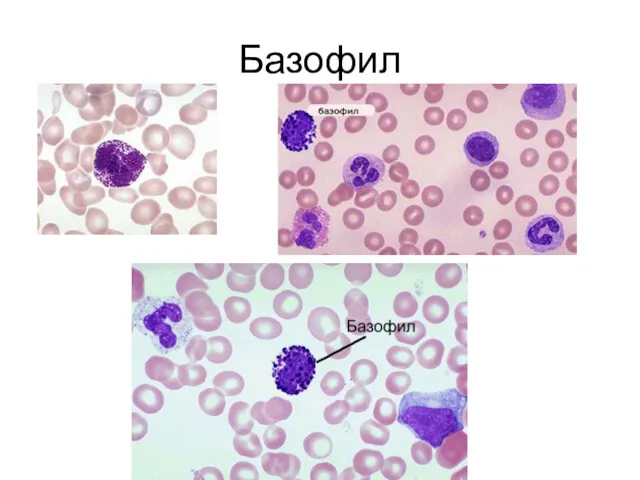

- 40. БАЗОФИЛОПОЭЗ Количество базофилов в периферической крови меньше, чем других клеток. Отличительным признаком базофилов являются темные цитоплазматические

- 41. Базофил

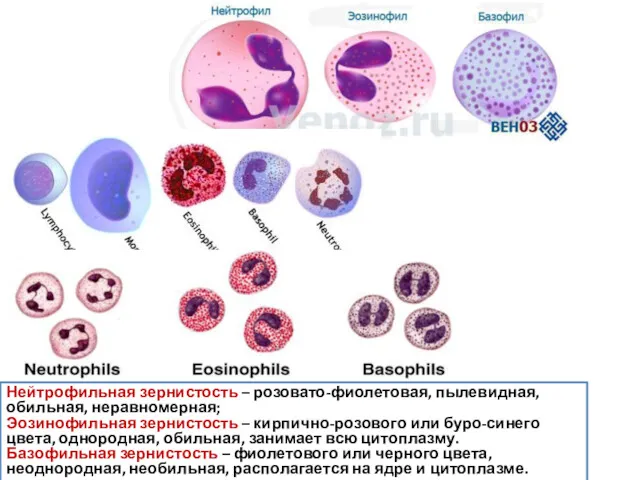

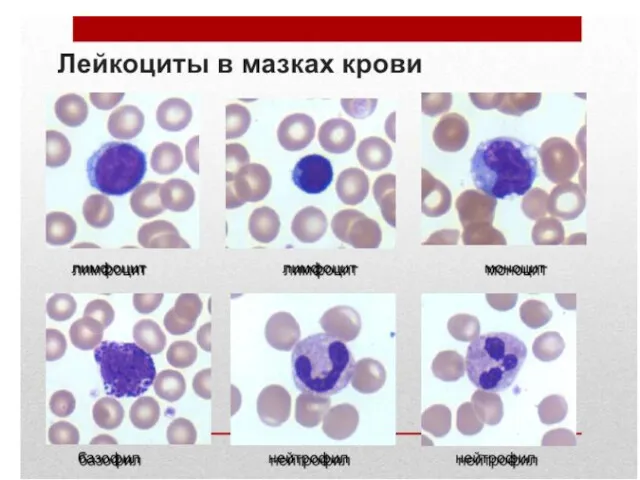

- 42. Нейтрофильная зернистость – розовато-фиолетовая, пылевидная, обильная, неравномерная; Эозинофильная зернистость – кирпично-розового или буро-синего цвета, однородная, обильная,

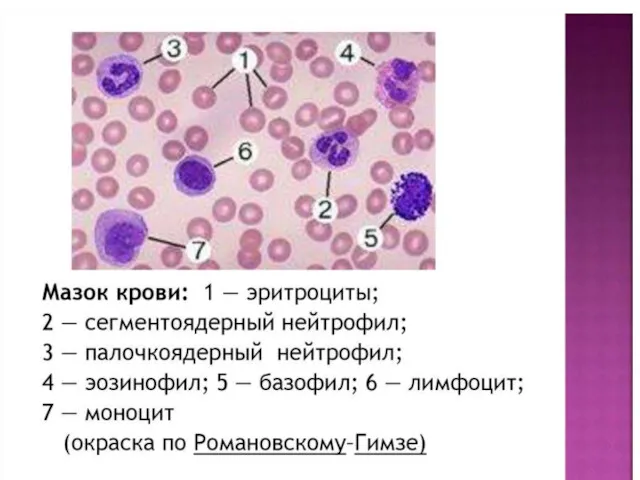

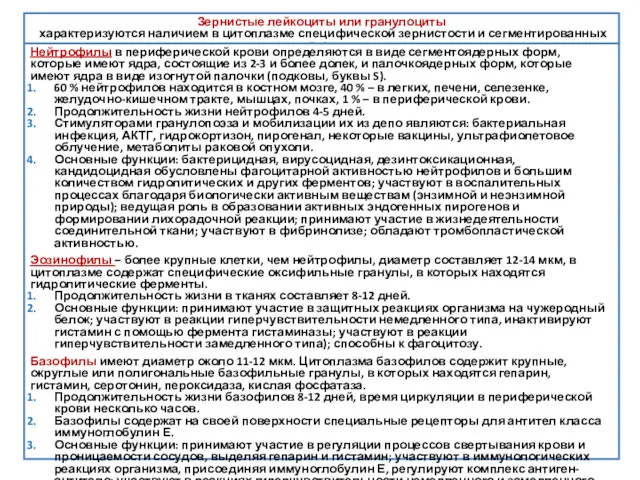

- 44. Зернистые лейкоциты или гранулоциты характеризуются наличием в цитоплазме специфической зернистости и сегментированных ядер Нейтрофилы в периферической

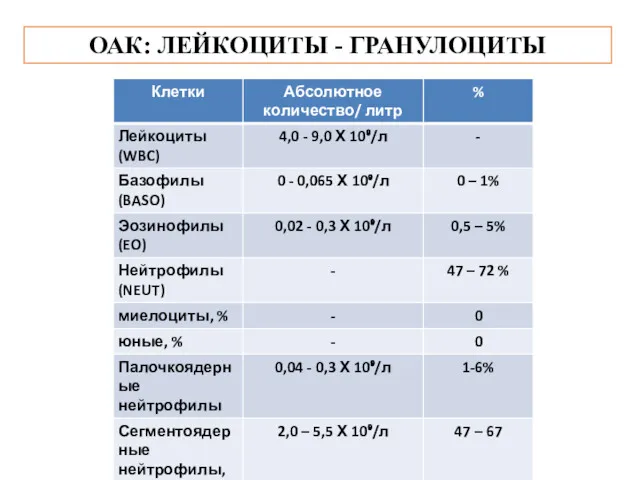

- 45. ОАК: ЛЕЙКОЦИТЫ - ГРАНУЛОЦИТЫ

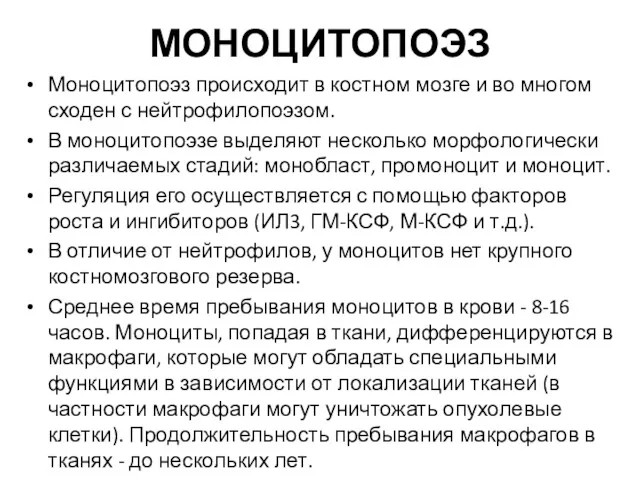

- 46. МОНОЦИТОПОЭЗ Моноцитопоэз происходит в костном мозге и во многом сходен с нейтрофилопоэзом. В моноцитопоэзе выделяют несколько

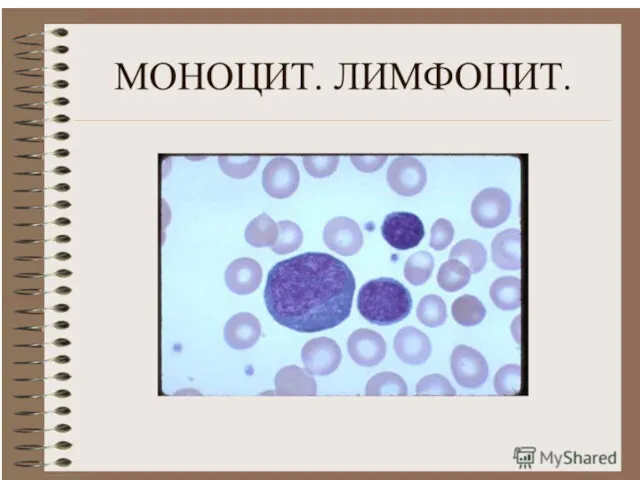

- 47. Моноцит

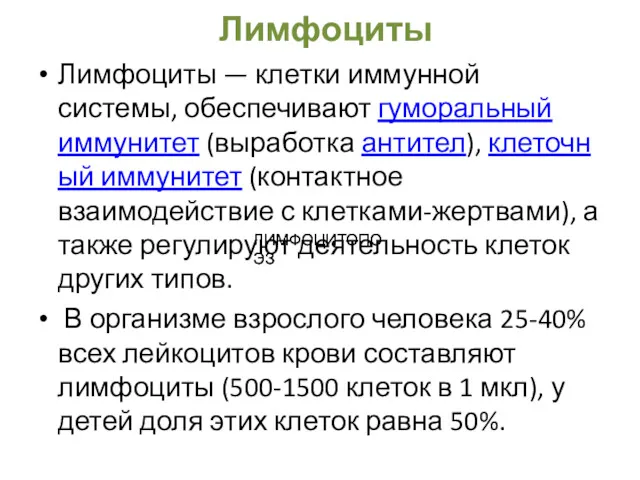

- 48. Лимфоциты Лимфоциты — клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный иммунитет (выработка антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с

- 49. Схема кроветворения И.Л.Черткова, Н.И.Дризе, А.И.Воробьева, 2006 г.

- 50. ЛИМФОЦИТОПОЭЗ Лимфоцитопоэз в эмбриональном и постэмбриональном периодах протекает поэтапно, сменяя собой различные лимфоидные органы. Лимфоцитопоэз подразделяется

- 51. B-лимфоцитопоэз У человека и млекопитающих B-лимфоциты образуются и созревают в костном мозге и затем заканчивают своё

- 52. Т-лимфоцитопоэз Незрелые Т-лимфоциты образуются в костном мозге, затем мигрируют в корковый слой тимуса, где становятся так

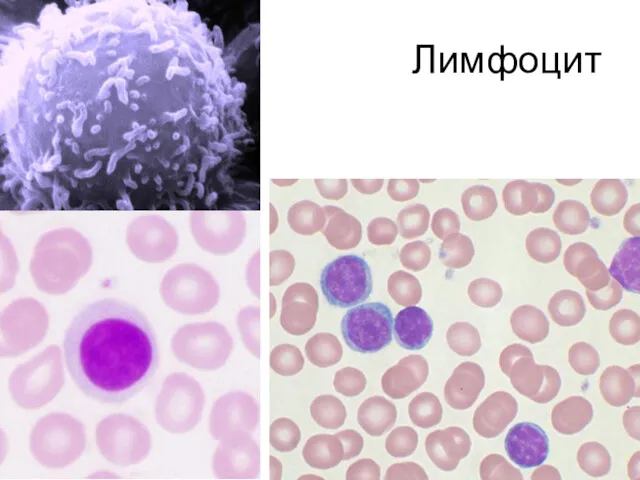

- 53. Лимфоцит

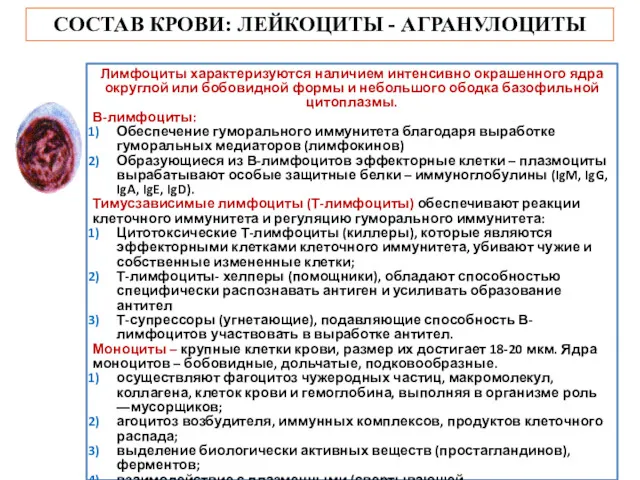

- 56. СОСТАВ КРОВИ: ЛЕЙКОЦИТЫ - АГРАНУЛОЦИТЫ Лимфоциты характеризуются наличием интенсивно окрашенного ядра округлой или бобовидной формы и

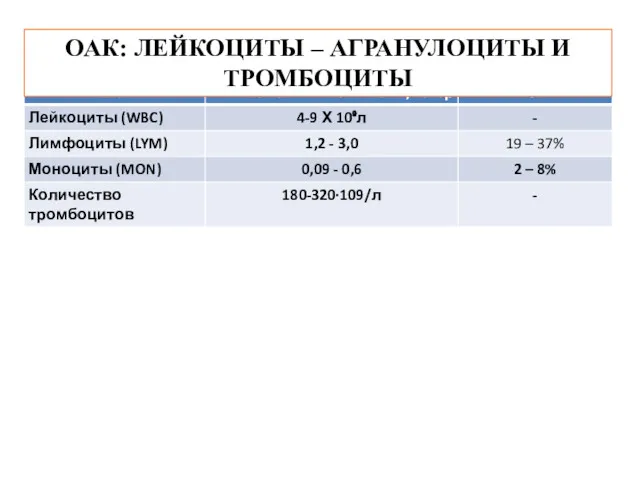

- 57. ОАК: ЛЕЙКОЦИТЫ – АГРАНУЛОЦИТЫ И ТРОМБОЦИТЫ

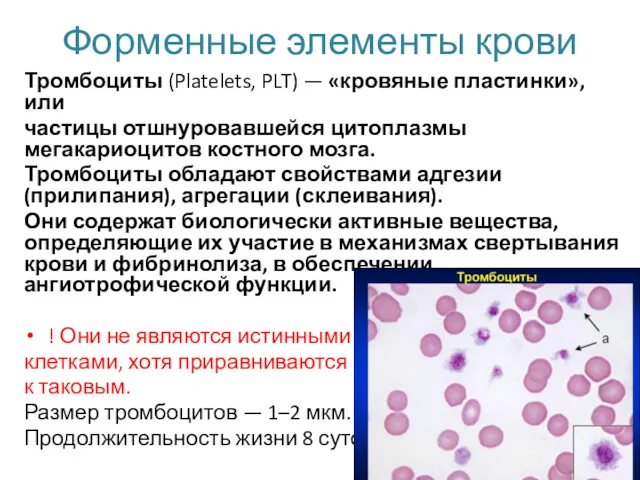

- 58. Форменные элементы крови Тромбоциты (Platelets, PLT) — «кровяные пластинки», или частицы отшнуровавшейся цитоплазмы мегакариоцитов костного мозга.

- 59. Схема кроветворения И.Л.Черткова, Н.И.Дризе, А.И.Воробьева, 2006 г.

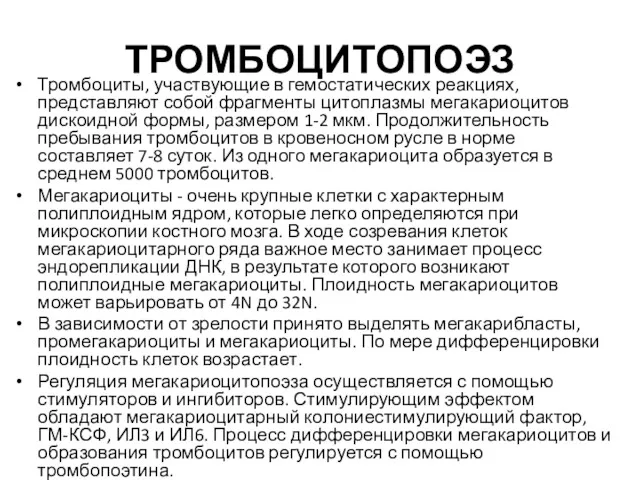

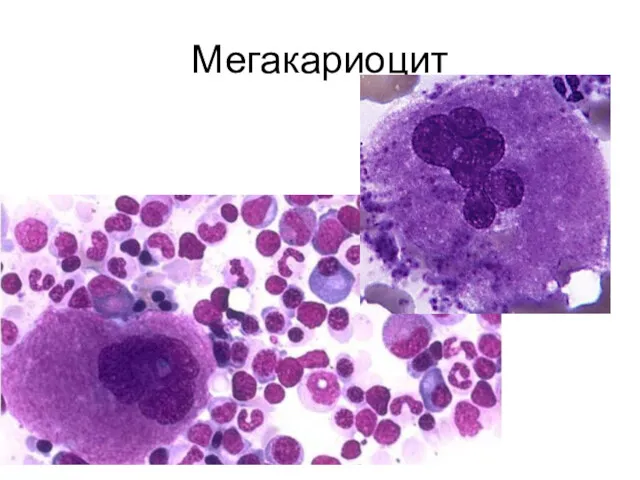

- 60. ТРОМБОЦИТОПОЭЗ Тромбоциты, участвующие в гемостатических реакциях, представляют собой фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов дискоидной формы, размером 1-2 мкм.

- 61. Мегакариоцит

- 64. Скачать презентацию

Нарушения темпа речи у детей

Нарушения темпа речи у детей Метаболический синдром

Метаболический синдром Дети-олигофрены

Дети-олигофрены Умственная отсталость: понятие и классификация

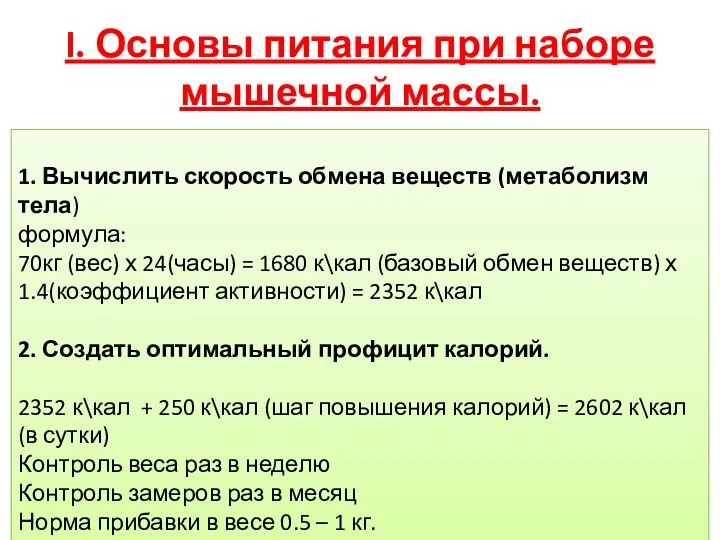

Умственная отсталость: понятие и классификация Основы питания при наборе мышечной массы

Основы питания при наборе мышечной массы Накрывание стерильного стола. Алгоритм действий медицинской сестры при накрывании стерильного стола

Накрывание стерильного стола. Алгоритм действий медицинской сестры при накрывании стерильного стола Антибиотиктермен емдеудің резистенттілігінің мәселелері және оның шешу жолдары

Антибиотиктермен емдеудің резистенттілігінің мәселелері және оның шешу жолдары Промышленное производство экстракционных препаратов. Экстракты

Промышленное производство экстракционных препаратов. Экстракты Медикаментозное лечение. Пути введения лекарственных средств. Способы применения лекарственных средств

Медикаментозное лечение. Пути введения лекарственных средств. Способы применения лекарственных средств Ортодонтиялық емдеу кезінде тістің қозғалыс түрлері

Ортодонтиялық емдеу кезінде тістің қозғалыс түрлері Жалпы тәжірбиелі дәрігер жұмысын ұйымдастыру. Дәрігердің амбулаториялық менежмент негіздері

Жалпы тәжірбиелі дәрігер жұмысын ұйымдастыру. Дәрігердің амбулаториялық менежмент негіздері Гостре порушення мозкового кровообігу

Гостре порушення мозкового кровообігу Умственная отсталость

Умственная отсталость Правила подготовки к УЗИ сердца

Правила подготовки к УЗИ сердца Лучшие диеты на 2019-й год

Лучшие диеты на 2019-й год Измерение температуры тела. Уход за лихорадящими больными. Типы температурных кривых

Измерение температуры тела. Уход за лихорадящими больными. Типы температурных кривых История болезни (уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом)

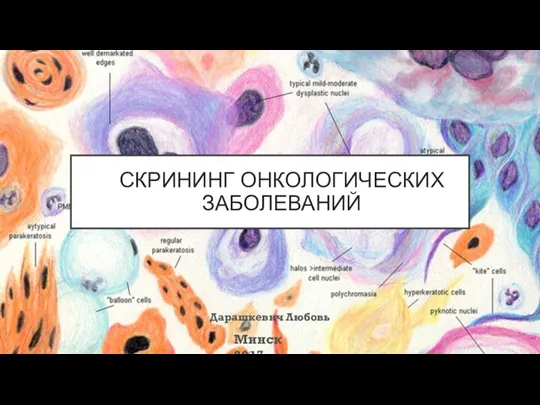

История болезни (уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом) Скрининг онкологических заболеваний

Скрининг онкологических заболеваний Алгоритм оказания первой помощи при ОНМК

Алгоритм оказания первой помощи при ОНМК Профилактические работы детских ЛПУ

Профилактические работы детских ЛПУ Нарушения опорно-двигательной системы и значение физических упражнений для её формирования

Нарушения опорно-двигательной системы и значение физических упражнений для её формирования Здоровая нация

Здоровая нация Качество пищевых продуктов. Стандартизация и сертификация

Качество пищевых продуктов. Стандартизация и сертификация Дозы ионизирующего излучения. Естественное и антропогенное облучение человека. Дозовые пределы облучения, дозиметрия

Дозы ионизирующего излучения. Естественное и антропогенное облучение человека. Дозовые пределы облучения, дозиметрия Патология эндометрия. Гиперпластические процессы, рак эндометрия

Патология эндометрия. Гиперпластические процессы, рак эндометрия Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла

Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла Хондропротекторы. Биофосфонаты. Препараты кальция

Хондропротекторы. Биофосфонаты. Препараты кальция Акушерские кровотечения

Акушерские кровотечения