Содержание

- 2. 1. История изучения 2. Возбудитель болезни 3. Эпизоотология 4. Патогенез 5. Течение и симптомы 6. Патологоанатомические

- 3. Болезнь Ньюкасла (лат. - Morbus Newcastl; англ. - Newcastle Disease; псевдочума, атипичная чума, азиатская чума, псевдоэнцефалит,

- 4. Болезнь Ньюкасла - высококонтагиозная болезнь птиц из отряда куриных, проявляющаяся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и

- 5. 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ Болезнь, отличающаяся от классической чумы (гриппа) птиц, была впервые зарегистрирована на острове Ява

- 6. В США болезнь описана в 1935 г. как пневмоэнцефалит цыплят. В период Второй мировой войны болезнь

- 7. Очень высокая эпизоото-логическая опасность болезни связана с разносом возбудителя на различные континенты с птицеводческой продукцией. Поэтому

- 8. 2. ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ Возбудитель - РНК-содержащий вирус из рода Paramixovirus семейства Paramixoviridae репродуцируется в 9-12-дневных куриных

- 9. Вирус обладает гемагглютинирующими свойствами по отношению к эритроцитам голубей, кур, индеек, морских свинок. Отечественные и зарубежные

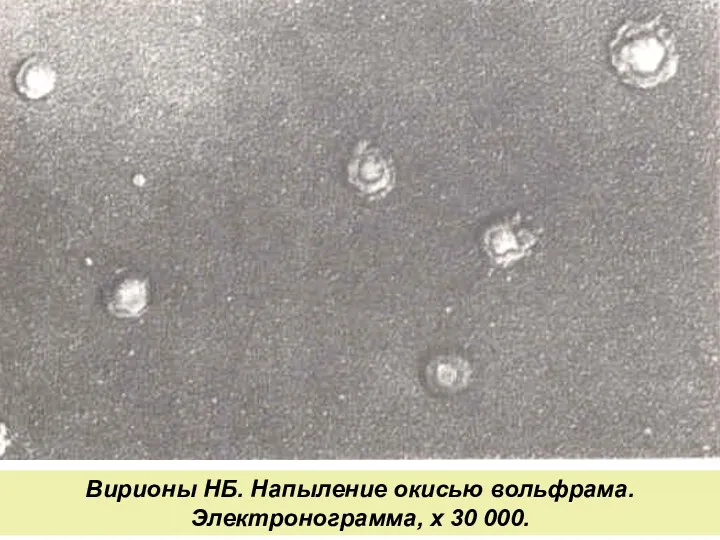

- 10. Вирионы НБ. Электронограмма, х 30 000.

- 11. Вирионы НБ. Напыление окисью вольфрама. Электронограмма, х 30 000.

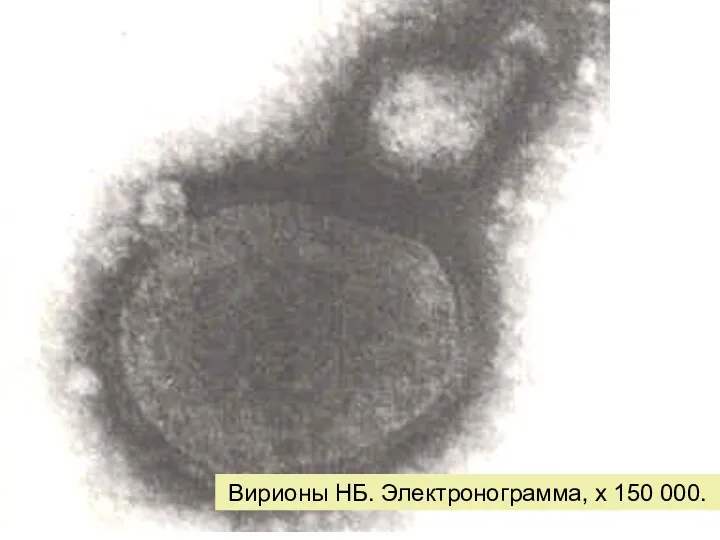

- 12. Вирионы НБ. Электронограмма, х 150 000.

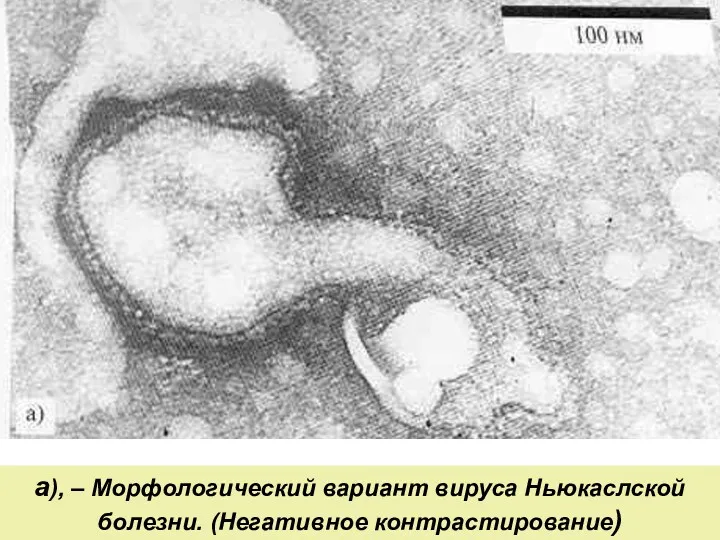

- 13. а), – Морфологический вариант вируса Ньюкаслской болезни. (Негативное контрастирование)

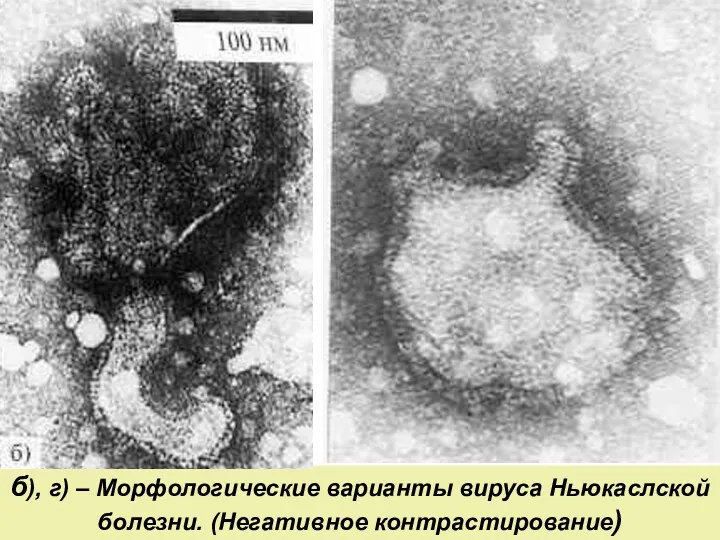

- 14. б), г) – Морфологические варианты вируса Ньюкаслской болезни. (Негативное контрастирование)

- 15. Ультраструктура вируса Ньюкаслской болезни. (Ультратонкий срез).

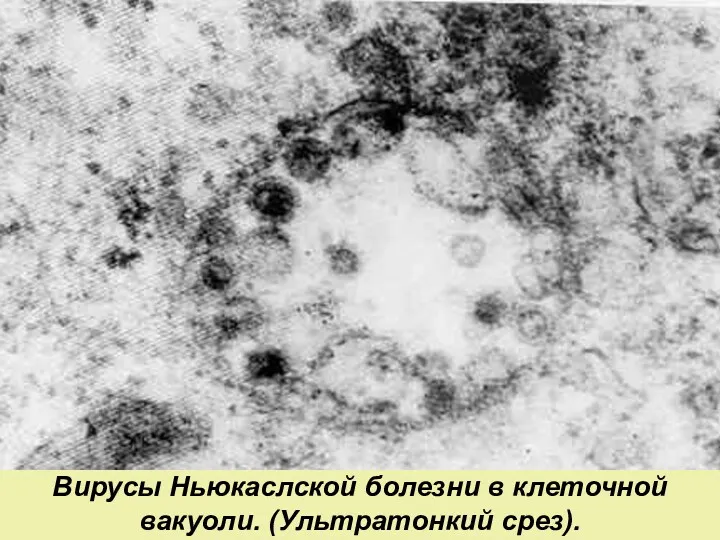

- 16. Вирусы Ньюкаслской болезни в клеточной вакуоли. (Ультратонкий срез).

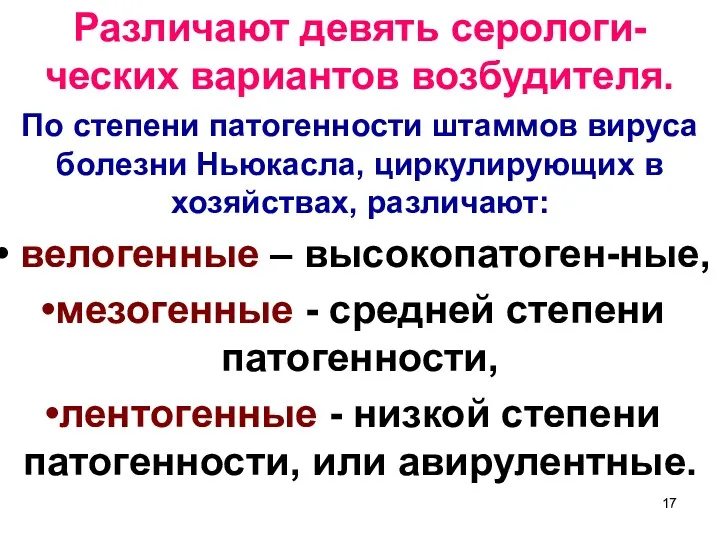

- 17. Различают девять серологи-ческих вариантов возбудителя. По степени патогенности штаммов вируса болезни Ньюкасла, циркулирующих в хозяйствах, различают:

- 18. Кроме того, полевые штаммы вирусов могут отличаться тропизмом (способностью поражать отдельные органы и системы организма). Различают

- 19. зависит от наличия белка и рН среды. При рН в диапазоне 2,0-10,0; в высушенных органах при

- 20. При кипячении в тушках птиц погибает через 40-60 мин. При биотермическом обеззаражи-вании помета, инактивируется - через

- 21. 3. ЭПИЗООТОЛОГИЯ В естественных условиях болезнь Ньюкасла чаще регистрируют у птиц из отряда куриных (куры, индейки,

- 22. Степень восприимчивости птицы разных пород и возраста неодинакова. Иногда наблюдают случаи вспышек БН у цыплят при

- 23. Источники возбудителя инфекции - больная и находящаяся в инкубационном периоде птица. Из организма вирус выделяется с

- 24. Факторами передачи возбуди-теля могут быть инвентарь, подстилка, корм, перо и пух, полученные от больных птиц, тушки

- 25. В птичниках, в которых содержатся больные, вирус циркулирует в воздухе при работе вентиляторов, а также выбрасывается

- 26. Заражение птицы происходит алиментарным и аэрогенным путями, через корм, воду, воздух, при тесном контакте здоровых и

- 27. В настоящее время болезнь Ньюкасла чаще проявляется в виде энзоотических вспышек, а в недалеком прошлом -

- 28. В птицеводческих хозяйствах с поточной системой содержания птицы болезнь может носить стационарный характер. Это объясняется длительным

- 29. Резервуаром возбудителя могут быть перелетные дикие птицы, а также домашние утки, гуси. Заболеваемость у непривитого поголовья

- 30. 4. ПАТОГЕНЕЗ После попадания вируса болезни Ньюкасла с кормом, водой, воздухом в организм восприимчивой птицы он

- 31. Под действием вируса нарушается проницаемость гематоэнцефалического барьера и развивается вирусемия, поэтому главным признаком болезни являются обширные

- 32. По кровяному руслу вирус может попадать в различные органы и ткани, вызывая поражения центральной нервной системы,

- 33. 5. ТЕЧЕНИЕ И СИМПТОМЫ В зависимости от восприимчивости организма птиц и циркуляции полевых штаммов вируса болезни

- 34. 1) велогенная (острая) - сопровождается коротким инкубационным периодом, угнетением, слабостью, тремором, расстройством кишечника и быстрой гибелью

- 35. Угнетение, слабость,

- 36. Быстрая гибель птицы

- 37. 2) мезогенная (подострая) форма - связана с поражением органов дыхания и потому называемая «пневмоэнцефалит». Болезнь сопровождается

- 38. У 40 — 70% заболевших наблюдают расширение зоба, истечение из ротовой полости дурно пахнущей жидкости, выделяется

- 39. Характерный признак – поражение дыхательного тракта

- 40. Анемия гребня Кровоизлияния на гребне и голове, цианоз по краю гребешка.

- 41. Гребень зничительно отёчен и содержит множественные кровоизлияния

- 42. Появляются признаки поражения нервной системы в виде парезов и параличей, что приводит к скручиванию шеи, отвисанию

- 43. Скручивание шеи, отвисание крыльев, хвоста, поражение ног

- 44. Скрючивание пальцев ног

- 45. Скрючивание пальцев ног

- 46. Отвисание крыльев, хвоста

- 47. Курица на 4 день после заражения

- 48. Цыплёнок на 4 день после заражения

- 49. Нервные симптомы у цыплёнка на 7 день после заражения

- 50. Задерживаются рост и развитие птиц, резко снижается яйценоскость, возникают желточный перитонит и кератоконъюнктивит (через 3 —

- 51. Геморрагии на конъюнктиве наиболее выражены на веке

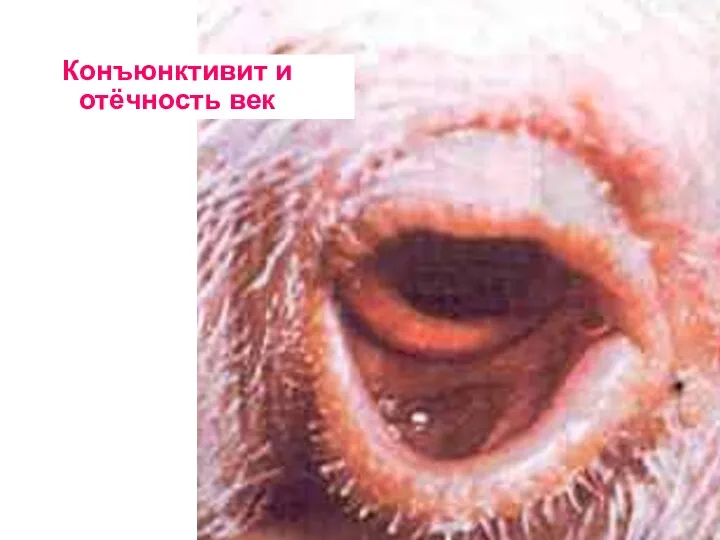

- 52. Конъюнктивит и отёчность век

- 53. Конъюнктивит и отёчность век

- 54. 3) лентогенная (хроническая), проявляется незначительными поражениями кишечника, органов размножения (энтериты и овариосальпингиты); её вызывают лентогенные штаммы;

- 55. Общий вид курицы при желточном перитоните Желточный перитонит, выпадение верхней части клоаки

- 56. Желточный перитонит, овариосальпингит

- 57. Желточный перитонит, овариосальпингит

- 58. 4) асимптоматическая (атипичная) - без выраженных клинических признаков и значительного отхода птицы, сопровождается формированием антител в

- 59. Атипичную форму болезни чаще регистрируют среди молодняка. Такие вспышки болезни с преимущественным поражением молодняка в некоторых

- 60. Скручивание шеи

- 61. Параличи ног и крыльев, судороги

- 62. 6. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ зависят от тяжести течения процесса и поражения отдельных систем организма и варьируют в

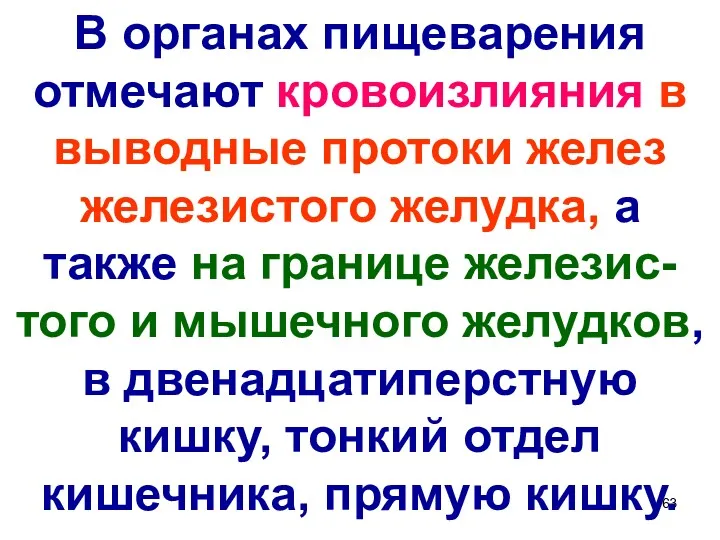

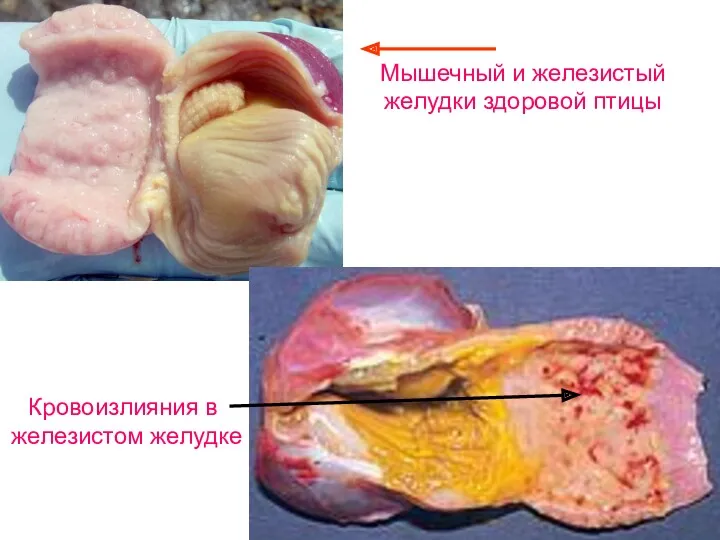

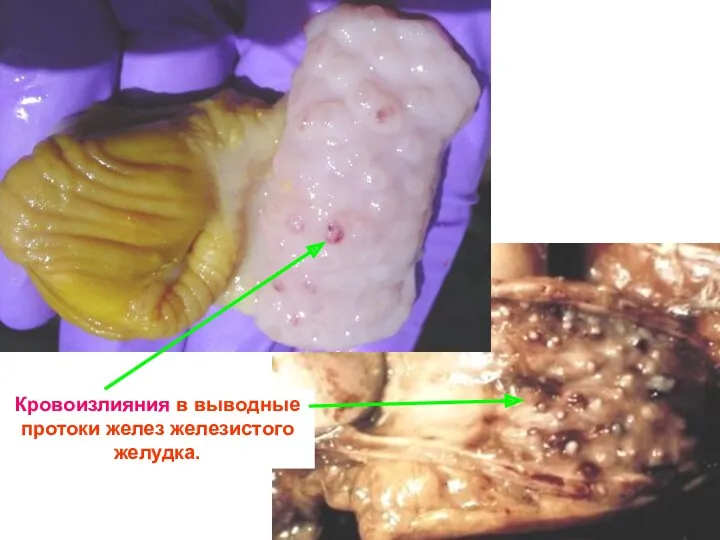

- 63. В органах пищеварения отмечают кровоизлияния в выводные протоки желез железистого желудка, а также на границе железис-того

- 64. Отеки подкожной клетчатки в области шеи, распространяющиеся в грудную клетку.

- 65. Обилие фибринозно-некротического экссудата, покрывающего очаги некроза в ротовой полости, глотке и пищеводе.

- 66. Кровоизлияния на слизистой оболочке трахеи и гортани. Мелкие скопления фибринозно-некротического экссудата

- 67. Мышечный и железистый желудки здоровой птицы Кровоизлияния в железистом желудке

- 68. Кровоизлияния в выводные протоки желез железистого желудка.

- 69. Желудок. Проксимальный участок слизистой оболочки эрозирован и покрыт дифтероидной пленкой.

- 70. Кровоизлияния на слизистой оболочке кишечника

- 71. Прямая кишка. Множественные полосчатые кровоизлияния по вершинам складок.

- 72. Ободочная кишка. Видны четко очерченные фокусы кровоизлияний и некроза.

- 73. Некроз слизистой оболочки отдельных участков кишечника.

- 74. Клоака. Слизистая гиперемирована с кровоизлияниями.

- 75. Некроз лимфоидных фолликулов в месте ответвления слепых кишок

- 76. Слепые кишки. Лимфоидные фолликулы в состоянии гиперемии и некроза видны со стороны серозной оболочки

- 77. Слепая кишка. Лимфоидные фолликулы красно-коричневые, утолщены и некротизированы.

- 78. Некроз фолликулов в слепой кишке

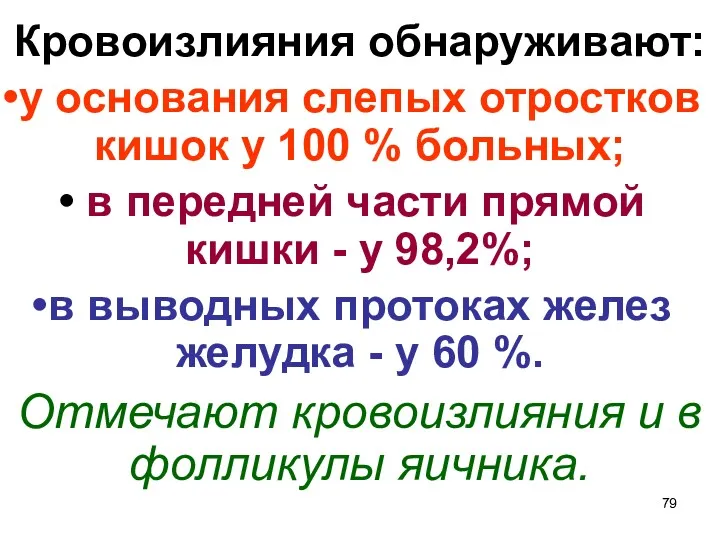

- 79. Кровоизлияния обнаруживают: у основания слепых отростков кишок у 100 % больных; в передней части прямой кишки

- 80. При хроническом течении труп истощен, оперение вокруг клоаки запачкано помётом. В кишечнике находят плоские дифтероидные язвы

- 81. Язвенные поражения слизистой оболочки кишечника (бутоны)

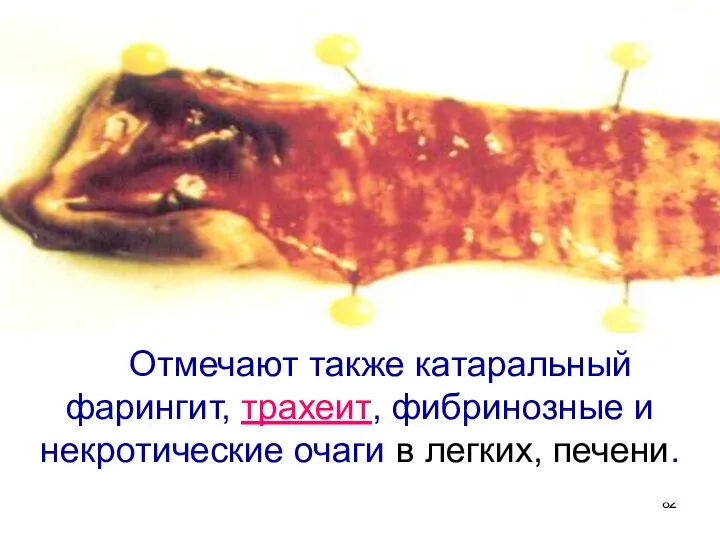

- 82. Отмечают также катаральный фарингит, трахеит, фибринозные и некротические очаги в легких, печени.

- 83. При осложненной форме находят воспаление воздухоносных мешков, некротический гепатит, серозно-фибринозный перитонит, овариосальпингит.

- 84. Гистологические изменения проявляются в виде негнойного энцефалита, пролиферативных процессов вокруг ретикулоэндотели-альной ткани.

- 85. Тромбоз сосудов и периваскулярные клеточные муфты (Гистосрез поражённого участка больших полушарий мозга).

- 86. 7. ДИАГНОСТИКА и дифференциальная диагностика Диагноз устанавливается комплексно. Окончательное заключение в постановке диагноза основывается на лабораторных

- 87. 1) выделение вируса из головного и костного мозга в начале болезни в стадии вирусемии (3-5 дней

- 88. 2) биопроба (заражение 30-дневных цыплят); 3) титрование вируса на куриных эмбрионах; 4) серологическая идентификация вируса в

- 89. Для ретроспективной диагностики используют РИГА с сывороткой крови от больной и переболевшей птицы. Желательно проводить двукратное

- 90. Болезнь Ньюкасла необходимо дифференцировать от инфекционного бронхита кур, инфекционного бурсита, гриппа, парамиксовирусной инфекции, инфекционного ларинготрахеита, пастереллеза,

- 91. 8. ИММУНИТЕТ, СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА Переболевшая и вакциниро-ванная птица приобретает иммунитет. В сыворотке крови накапливаются антитела, количество

- 92. Все вакцины, используемые против БН, можно разделить на три основные группы: инактивированные; живые, ослабленные лабораторными методами;

- 93. Инактивированные вакцины готовят культивированием вируса на куриных эмбрионах или культуре тканей. Вирулентные свойства вируса инактивируют, применяя

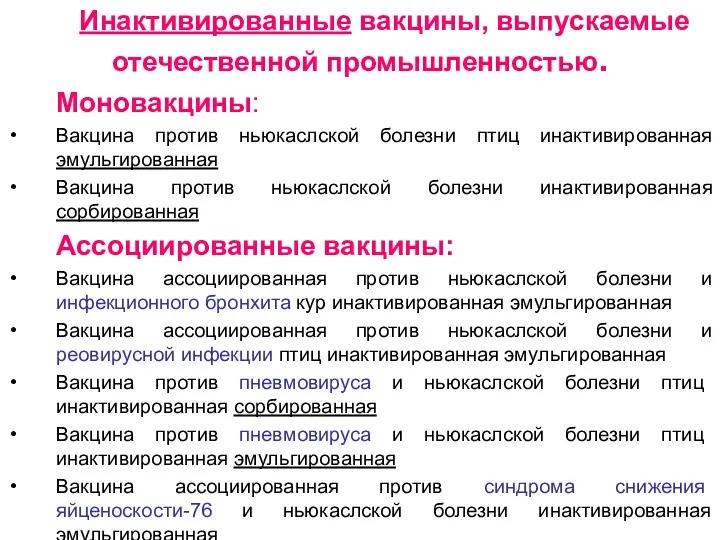

- 94. Инактивированные вакцины, выпускаемые отечественной промышленностью. Моновакцины: Вакцина против ньюкаслской болезни птиц инактивированная эмульгированная Вакцина против ньюкаслской

- 95. Преимущества инактивированных вакцин – безвредность, отсутствие осложнений и вирусоносительства после прививок. Недостатки: необходимость индивидуального внутримышечного многократного

- 96. Внутримышечное введение вакцины

- 97. Живые вирус-вакцины можно разделить на две группы: 1. Вакцины, полученные биологическими методами воздействия на высоковирулентные штаммы

- 98. Внутримышечное введение вакцины

- 99. К положительным свойствам данной вакцины относится быстрое образование иммунитета (через 48 часов) сроком до 1 года;

- 100. 2. Живые вакцины, выделенные в природных условиях от птицы при атипичных формах течения инфекции. Эти штаммы

- 101. К положительным свойствам указанных вакцин относится возможность применения групповых методов вакцинации и отсутствие массовых послепрививочных осложнений.

- 102. Вакцина из штамма «Ла-Сота» применяется по различным схемам, в зависимости от эпизоотической обстановки хозяйства. В благополучных

- 103. Интраназальное введение вакцины

- 104. В угрожаемых хозяйствах – трехкратно в 10-, 20- и 60-дневном возрасте интраназально или с питьевой водой.

- 105. В большинстве крупных птицеводческих хозяйств применяют аэрозольный метод вакцинации, используют вирусвакцины из штаммов В, Ла-Сота, Н,

- 106. Все большее признание получает метод вакцинации цыплят бройлеров путем внутримышечного введения живой вакцины из штамма В1,

- 107. Эффективных средств лечения нет. В промышленных птицеводческих хозяйствах вся больная птица ввиду угрозы разноса инфекции подлежит

- 108. 10. ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ При подозрении на болезнь в ветеринарно-диагностическую лабораторию направляют три-пять свежих трупов

- 109. посещение хозяйства посторонними лицами, торговля птицей и птицепродуктами; инкубация яиц до снятия карантина. Убой птицы проводят

- 110. В крупных птицехозяйствах разрешаются: вывоз птицы для убоя на мясоперерабатывающие предприятия; инкубация яиц для внутренних целей;

- 111. Карантин с неблагополучного хозяйства снимают через 30 дней после последнего случая заболевания, санации птичников и территории

- 113. Скачать презентацию

Ботулизм. Классификация

Ботулизм. Классификация Алкогольная зависимость личности

Алкогольная зависимость личности Практические подходы к применению лекарств при беременности

Практические подходы к применению лекарств при беременности Цветовое дуплексное сканирование артерий

Цветовое дуплексное сканирование артерий Лицевые боли

Лицевые боли Поиск клинико-практического руководства по гломерулонефритам по базам электронных ресурсов

Поиск клинико-практического руководства по гломерулонефритам по базам электронных ресурсов Общая психопатология

Общая психопатология Массаж для лошадей. Применение и правила выполнения

Массаж для лошадей. Применение и правила выполнения Тенденция развития медико-социальной помощи в РК. Становление медико-социальной помощи в Казахстане

Тенденция развития медико-социальной помощи в РК. Становление медико-социальной помощи в Казахстане Ауру сезімінің физиологиясы

Ауру сезімінің физиологиясы Новые методы профилактики, диагностики и лечения рака. Лекция 11

Новые методы профилактики, диагностики и лечения рака. Лекция 11 Ұрықтың құрсақ ішілік дамуының тежелуі және жүктілікті жүргізу ерекшеліктері

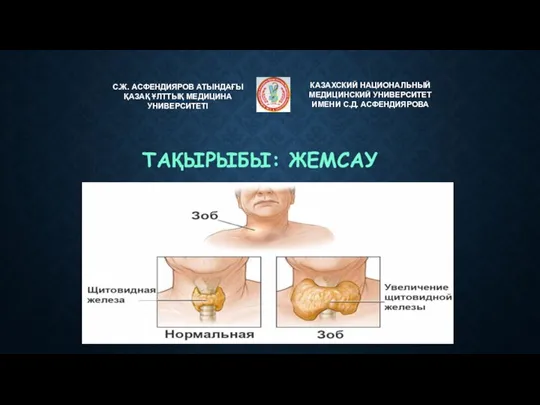

Ұрықтың құрсақ ішілік дамуының тежелуі және жүктілікті жүргізу ерекшеліктері Жемсау. Диффузды-токсикалық жемсау

Жемсау. Диффузды-токсикалық жемсау Виды кровотечений, первая медицинская помощь при кровотечениях

Виды кровотечений, первая медицинская помощь при кровотечениях Бронхиты у детей

Бронхиты у детей Эректильная дисфункция. Консервативное и хирургическое лечение

Эректильная дисфункция. Консервативное и хирургическое лечение Чума. Источники инфекции

Чума. Источники инфекции Основные зрительные функции, особенности их развития у детей. Центральное зрение: характеристика и методы исследования

Основные зрительные функции, особенности их развития у детей. Центральное зрение: характеристика и методы исследования Эвтаназия

Эвтаназия Логопедическая коррекция ринолалии: дооперационный и послеоперационный период

Логопедическая коррекция ринолалии: дооперационный и послеоперационный период Виды нарушений памяти. Когнитивные расстройства в практике врача-невролога

Виды нарушений памяти. Когнитивные расстройства в практике врача-невролога Новообразования дизонтогенетической природы у детей

Новообразования дизонтогенетической природы у детей Роль медсестры поликлиники в реабилитации недоношенных детей

Роль медсестры поликлиники в реабилитации недоношенных детей Продуктивное воспаление. Хроническое воспаление

Продуктивное воспаление. Хроническое воспаление Бұлшықет ұлпасы

Бұлшықет ұлпасы Диагностика беременности. Методы акушерского исследования (урок 3)

Диагностика беременности. Методы акушерского исследования (урок 3) Периферическая венозная катетеризация

Периферическая венозная катетеризация Характеристика уровней речевого развития при ОНР

Характеристика уровней речевого развития при ОНР