Содержание

- 2. ЧАСТОТА ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЦНС СРЕДИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (данные МЗ РФ, 1995 -

- 3. Медико-статистическая характеристика опухолей центральной нервной системы Ежегодно в мире регистрируется около 176 000 случаев заболевания опухолями

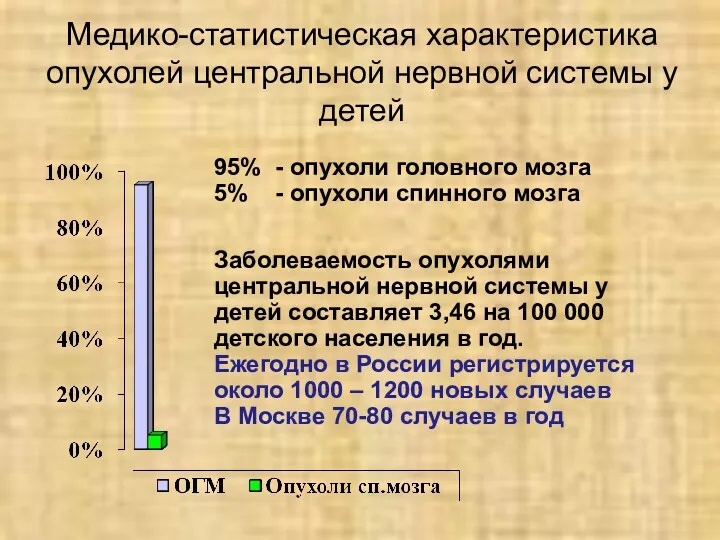

- 4. 95% - опухоли головного мозга 5% - опухоли спинного мозга Заболеваемость опухолями центральной нервной системы у

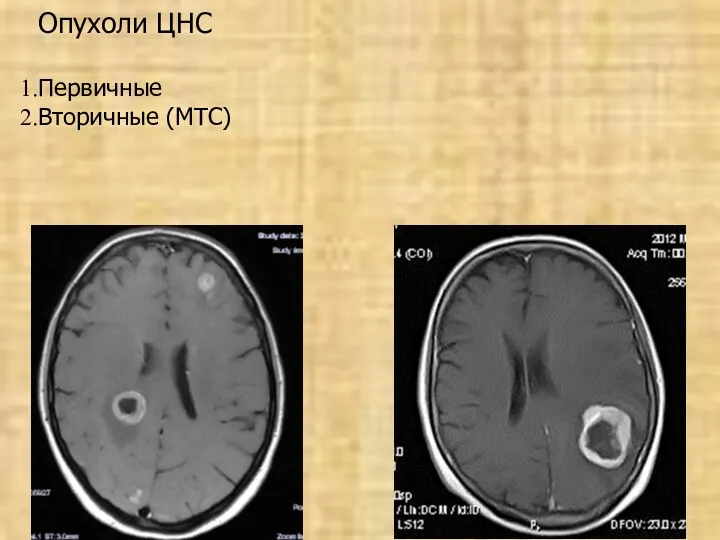

- 6. Опухоли ЦНС Первичные Вторичные (МТС)

- 7. Принципы классификации опухолей ЦНС

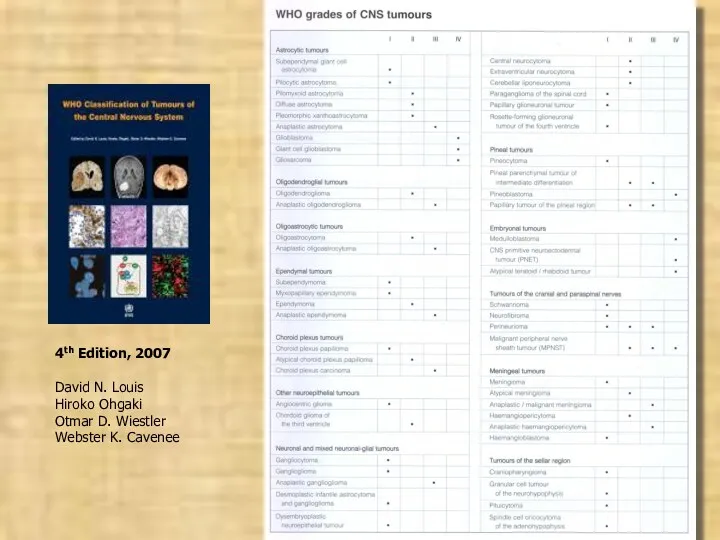

- 8. 4th Edition, 2007 David N. Louis Hiroko Ohgaki Otmar D. Wiestler Webster K. Cavenee

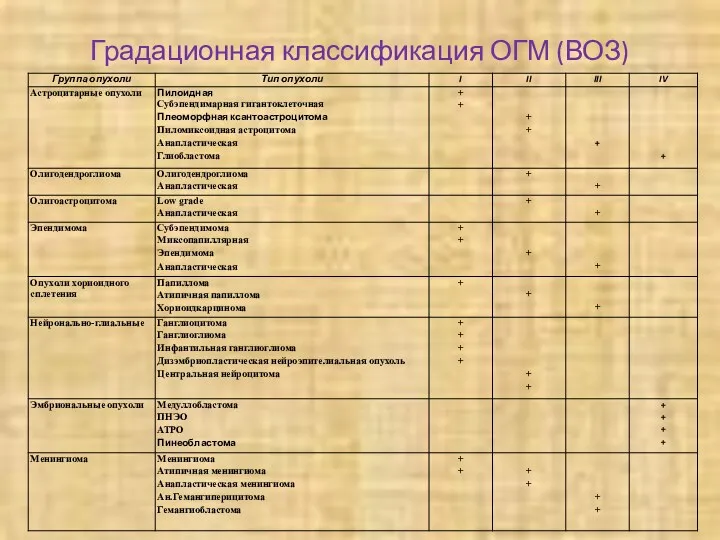

- 9. Градационная классификация ОГМ (ВОЗ)

- 10. Доброкачественность vs. Злокачественность опухолей ЦНС Гистологическая структура и темпы роста Характер роста и отношение к окружающей

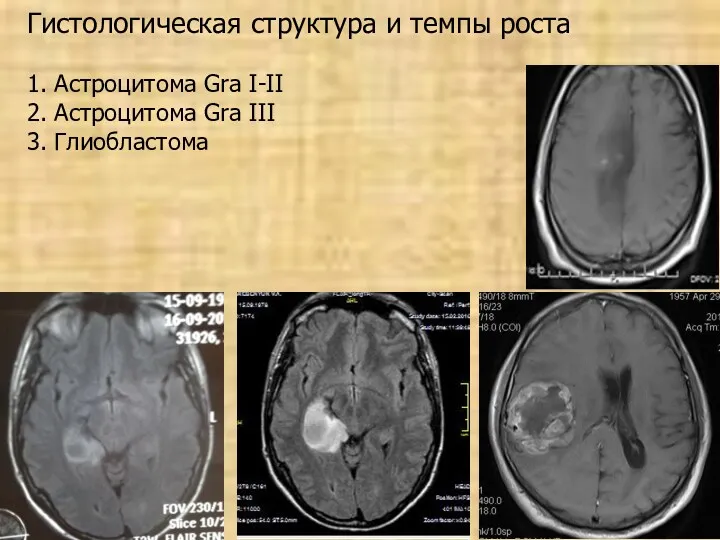

- 11. Гистологическая структура и темпы роста 1. Астроцитома Gra I-II 2. Астроцитома Gra III 3. Глиобластома

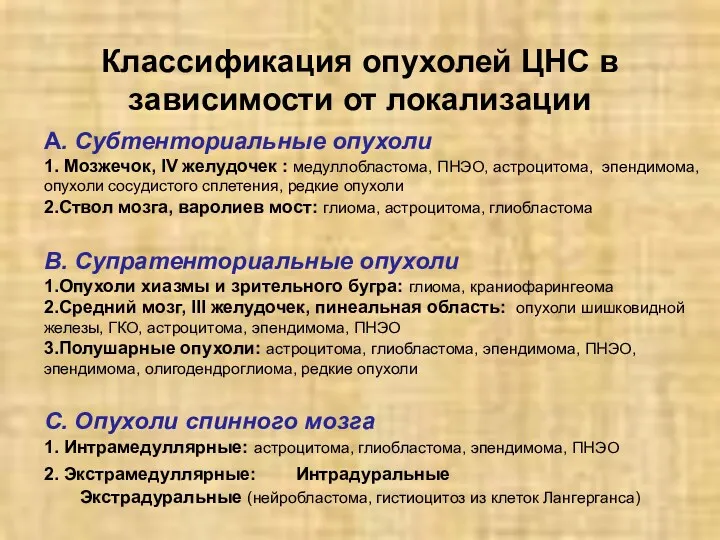

- 12. Классификация опухолей ЦНС в зависимости от локализации А. Субтенториальные опухоли 1. Мозжечок, IV желудочек : медуллобластома,

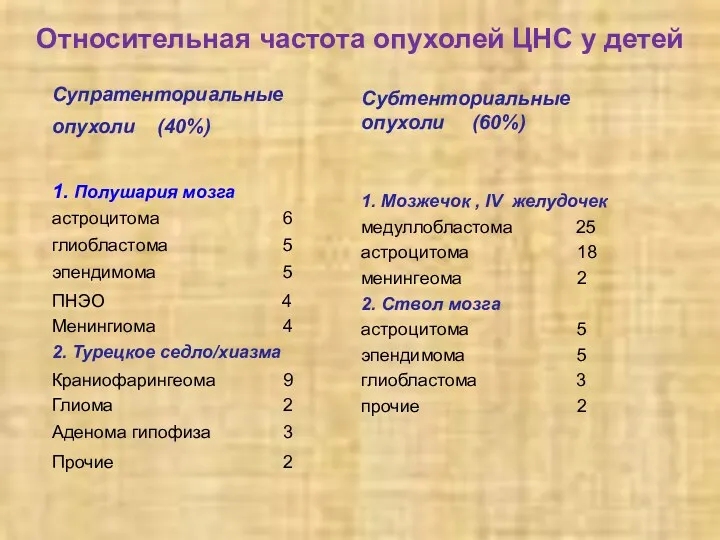

- 13. Относительная частота опухолей ЦНС у детей Супратенториальные опухоли (40%) 1. Полушария мозга астроцитома 6 глиобластома 5

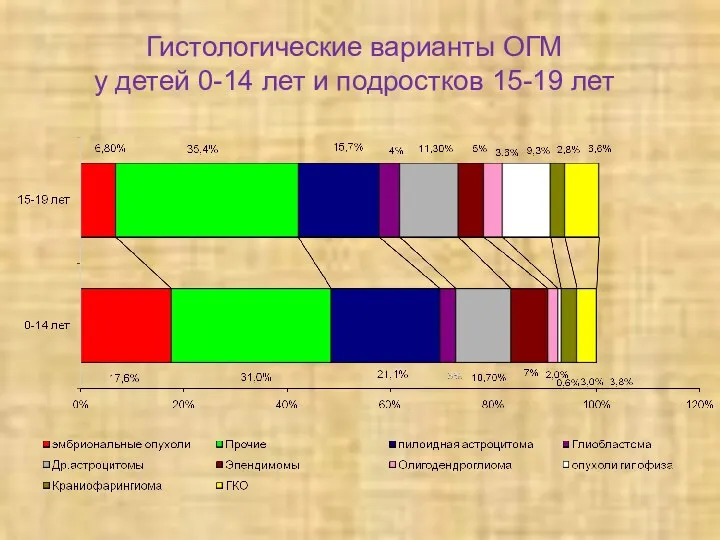

- 14. Гистологические варианты ОГМ у детей 0-14 лет и подростков 15-19 лет

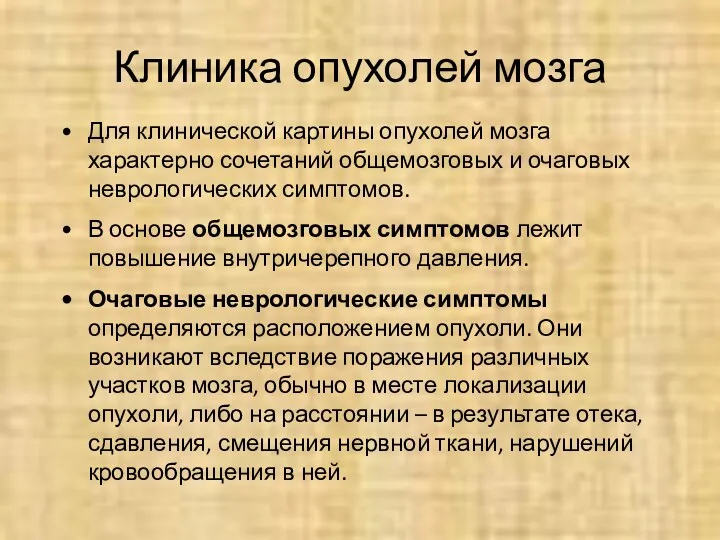

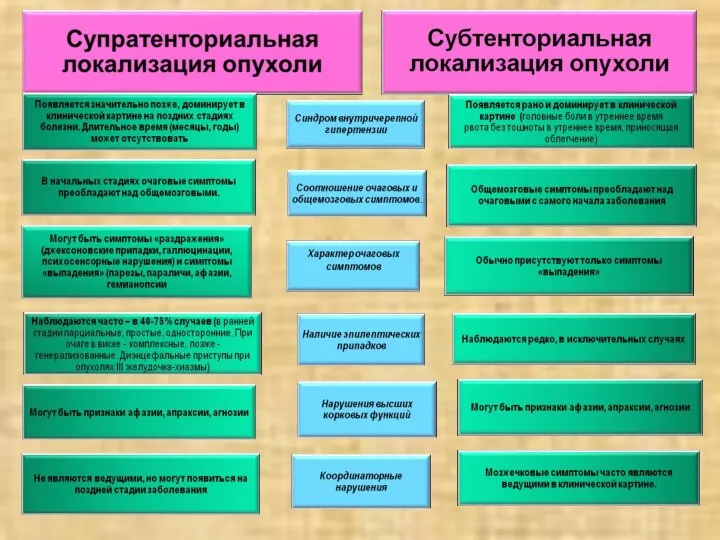

- 15. Клиника опухолей мозга Для клинической картины опухолей мозга характерно сочетаний общемозговых и очаговых неврологических симптомов. В

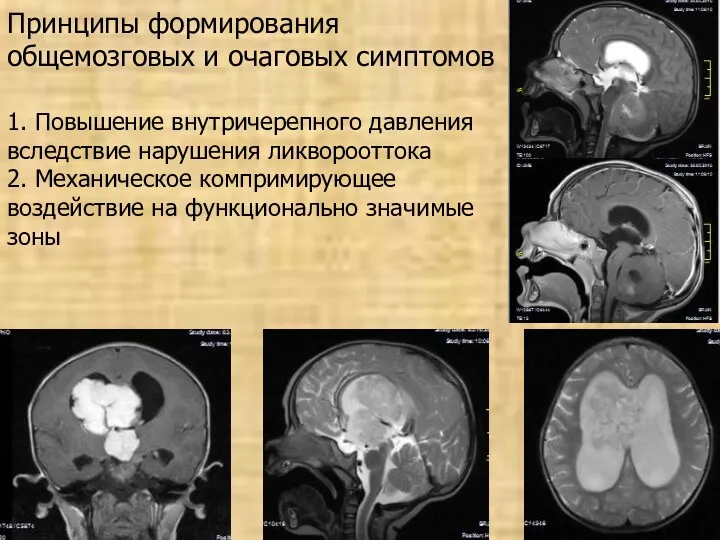

- 16. Принципы формирования общемозговых и очаговых симптомов 1. Повышение внутричерепного давления вследствие нарушения ликворооттока 2. Механическое компримирующее

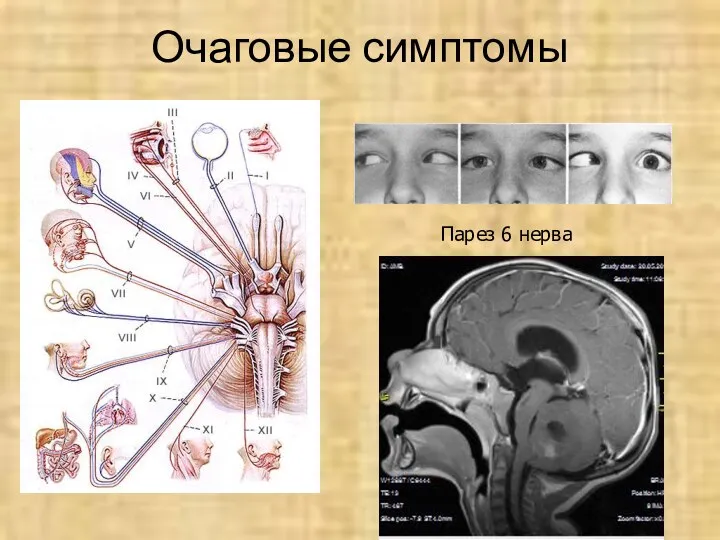

- 18. Очаговые симптомы Парез 6 нерва

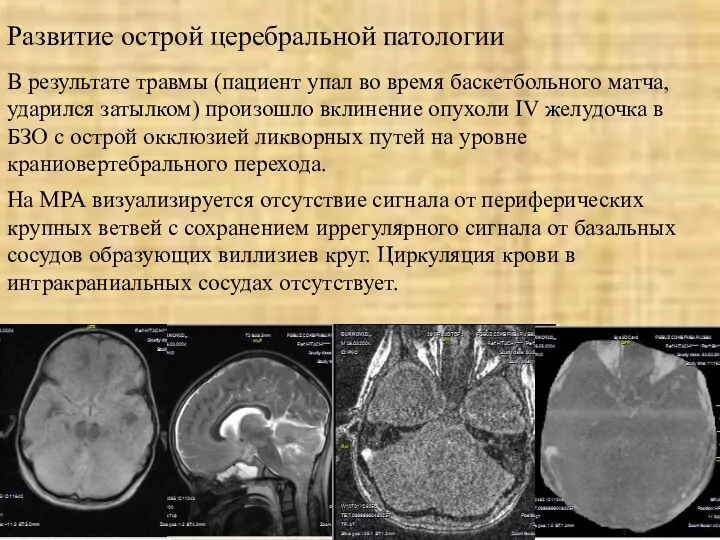

- 19. В результате травмы (пациент упал во время баскетбольного матча, ударился затылком) произошло вклинение опухоли IV желудочка

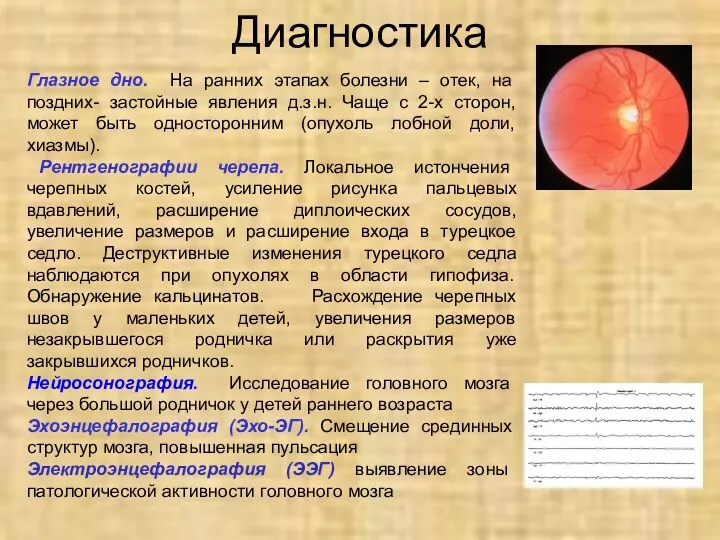

- 20. Диагностика Глазное дно. На ранних этапах болезни – отек, на поздних- застойные явления д.з.н. Чаще с

- 21. Диагностика Исследование ликвора давление ликвора, содержание белка (белково-клеточная диссоциация); цитологическое исследование (обнаружение атипичных клеток, изучение их

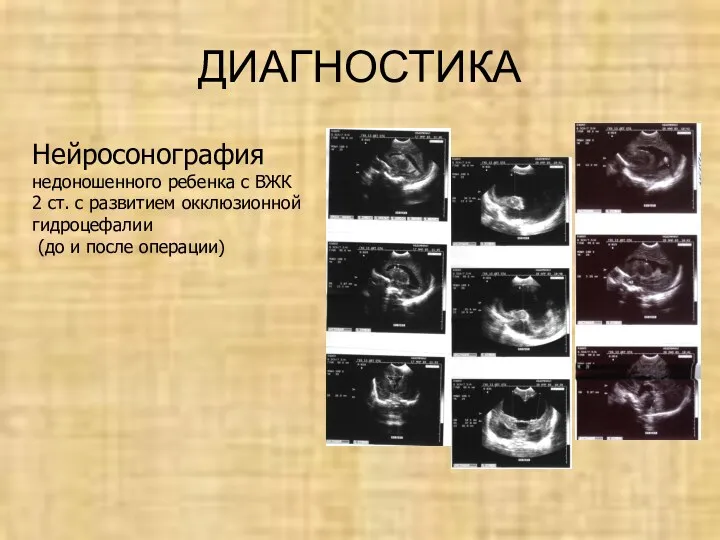

- 22. ДИАГНОСТИКА Нейросонография недоношенного ребенка с ВЖК 2 ст. с развитием окклюзионной гидроцефалии (до и после операции)

- 23. ДИАГНОСТИКА НЕЙРОСОНОГРАФИЯ Порэнцефалическая киста после паренхиматозного и внутрижелудочкового кровоизлияния

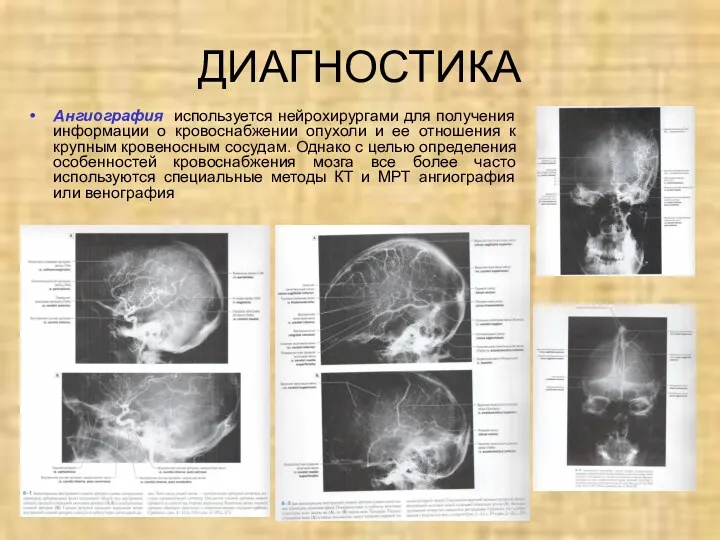

- 24. ДИАГНОСТИКА Ангиография используется нейрохирургами для получения информации о кровоснабжении опухоли и ее отношения к крупным кровеносным

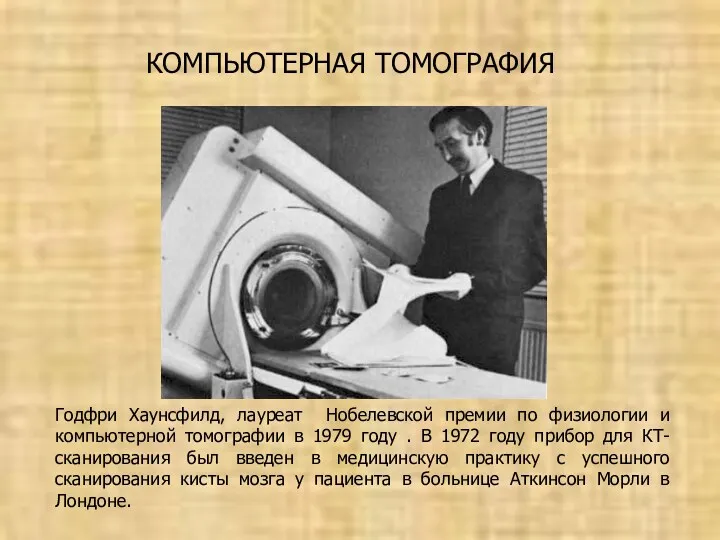

- 25. Годфри Хаунсфилд, лауреат Нобелевской премии по физиологии и компьютерной томографии в 1979 году . В 1972

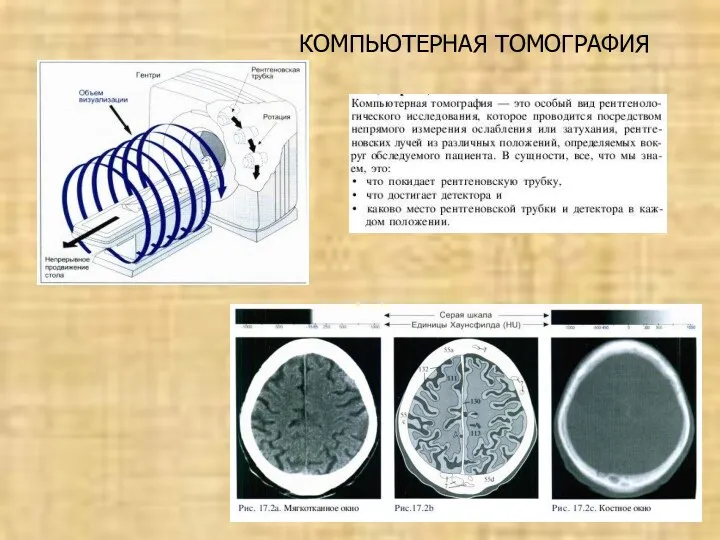

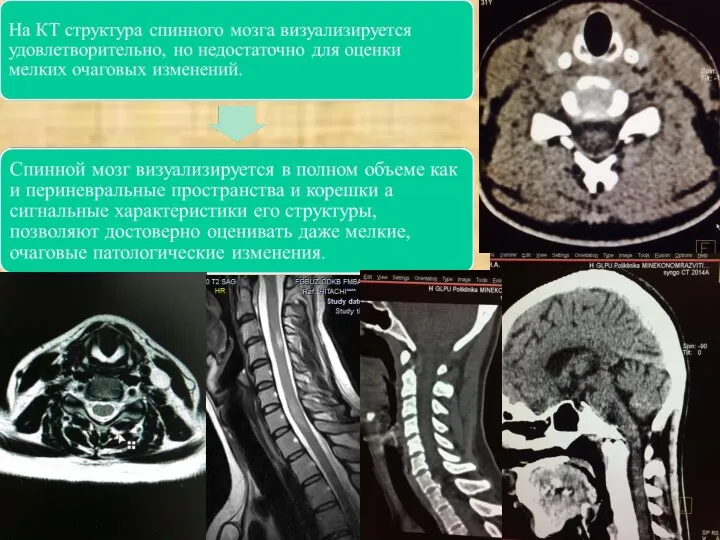

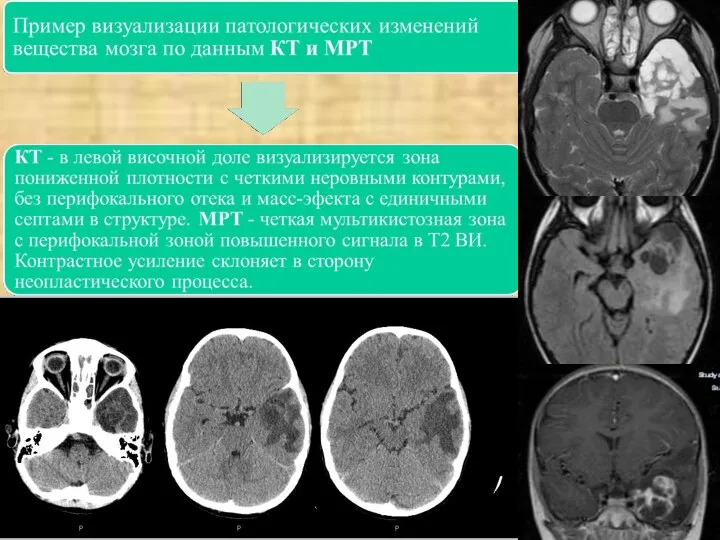

- 26. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

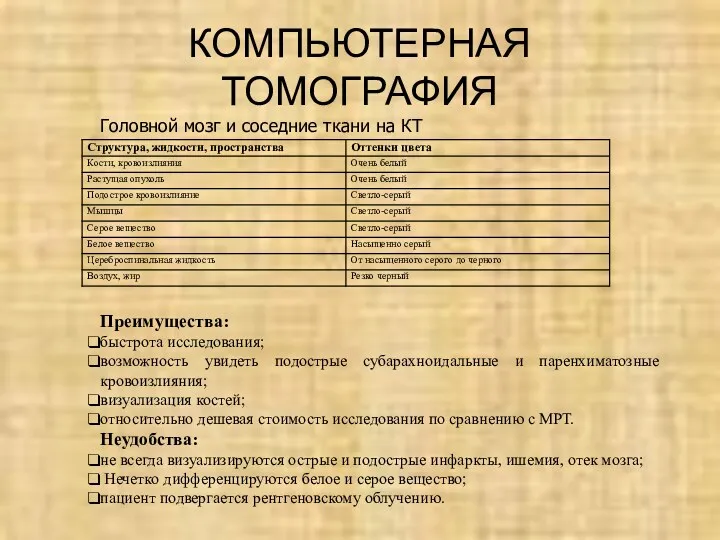

- 27. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ Преимущества: быстрота исследования; возможность увидеть подострые субарахноидальные и паренхиматозные кровоизлияния; визуализация костей; относительно дешевая

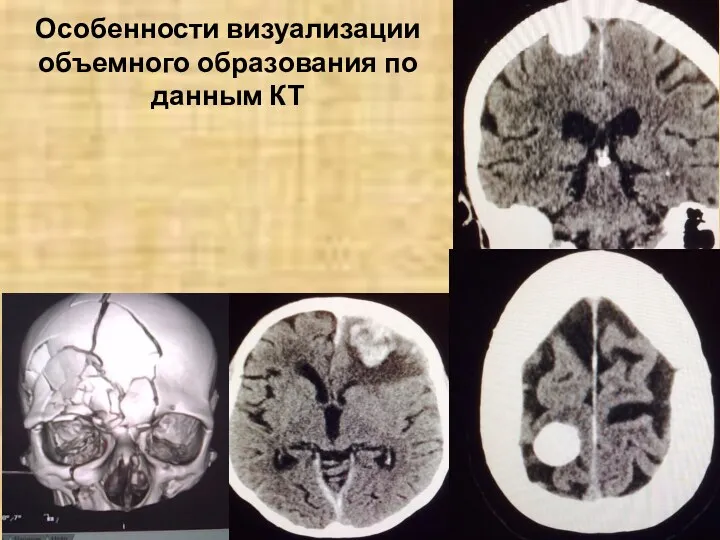

- 31. Особенности визуализации объемного образования по данным КТ

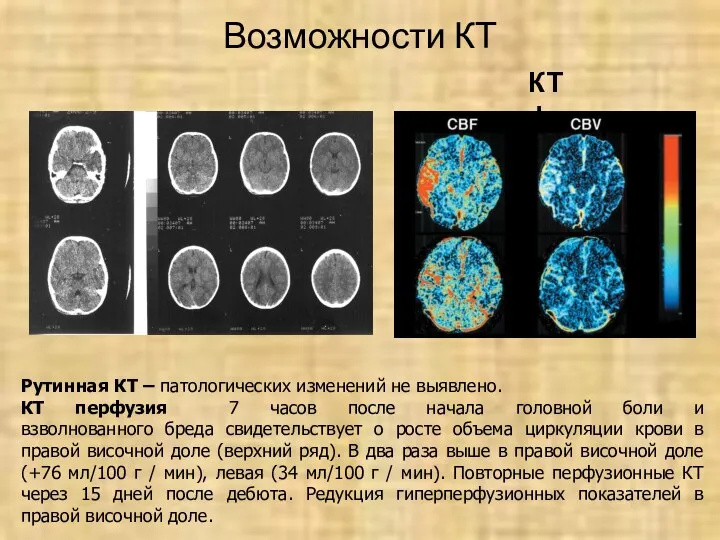

- 32. Возможности КТ КТ перфузия Рутинная КТ – патологических изменений не выявлено. КТ перфузия 7 часов после

- 33. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ Исследования в натрия и калия в живых клетки привело S Raymond В. Damadian к

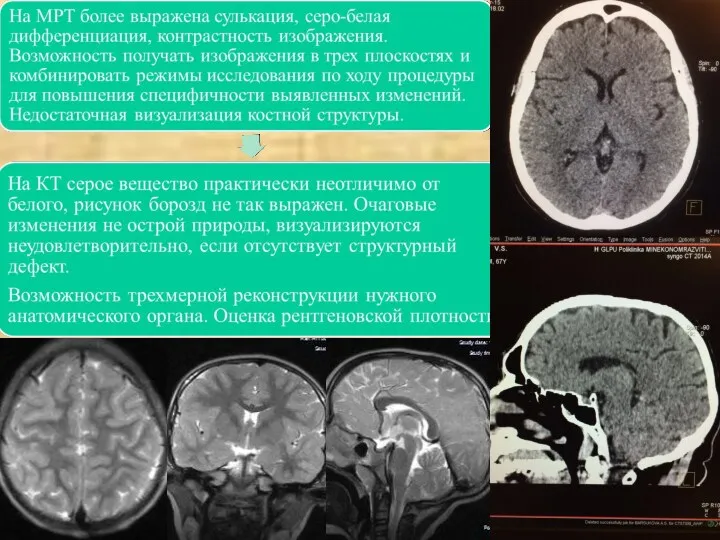

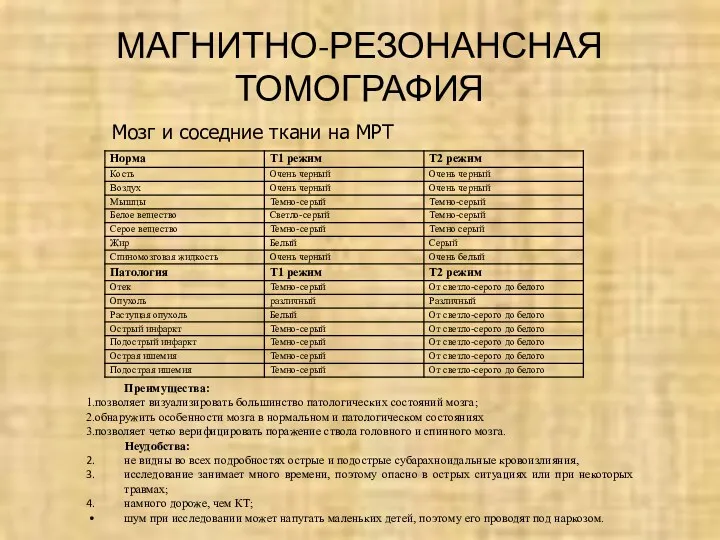

- 34. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ Мозг и соседние ткани на МРТ Преимущества: позволяет визуализировать большинство патологических состояний мозга; обнаружить

- 35. Эффект ядерно-магнитного резонанса возникает при взаимодействии между протонами биологических тканей, постоянным или переменным магнитным полем и

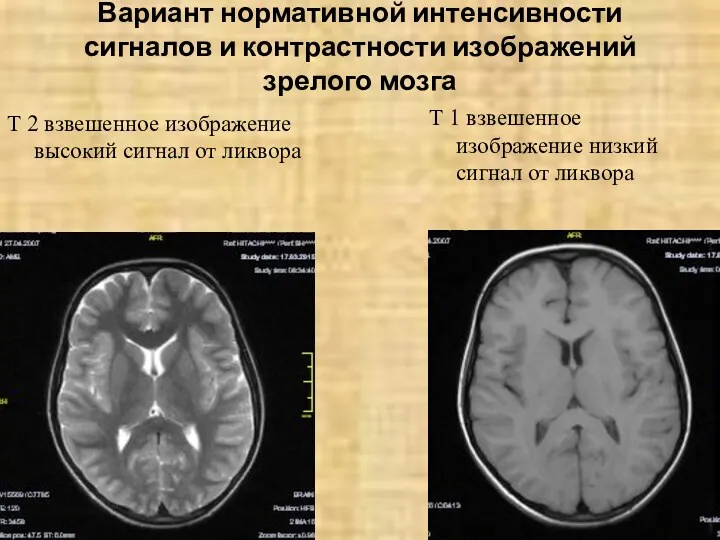

- 36. Вариант нормативной интенсивности сигналов и контрастности изображений зрелого мозга Т 2 взвешенное изображение высокий сигнал от

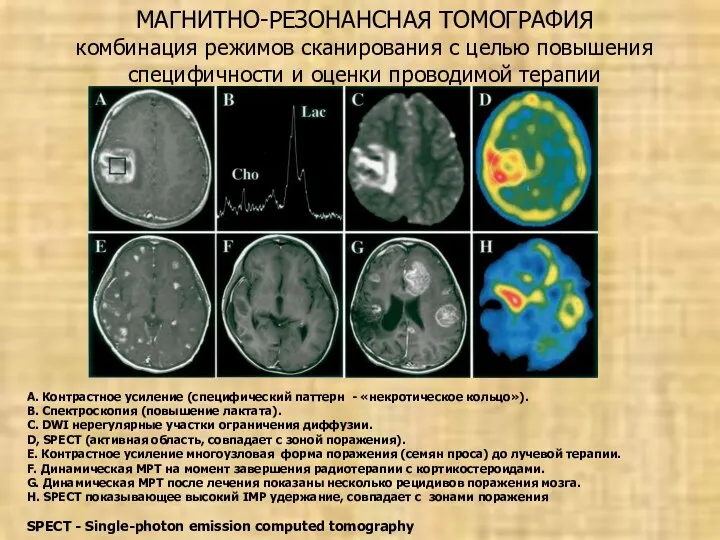

- 37. А. Контрастное усиление (специфический паттерн - «некротическое кольцо»). B. Спектроскопия (повышение лактата). C. DWI нерегулярные участки

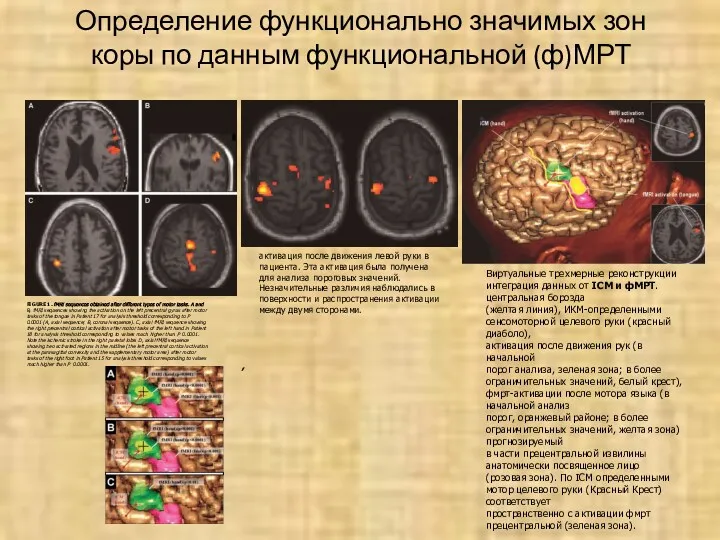

- 38. Определение функционально значимых зон коры по данным функциональной (ф)МРТ FIGURE 1. fMRI sequences obtained after different

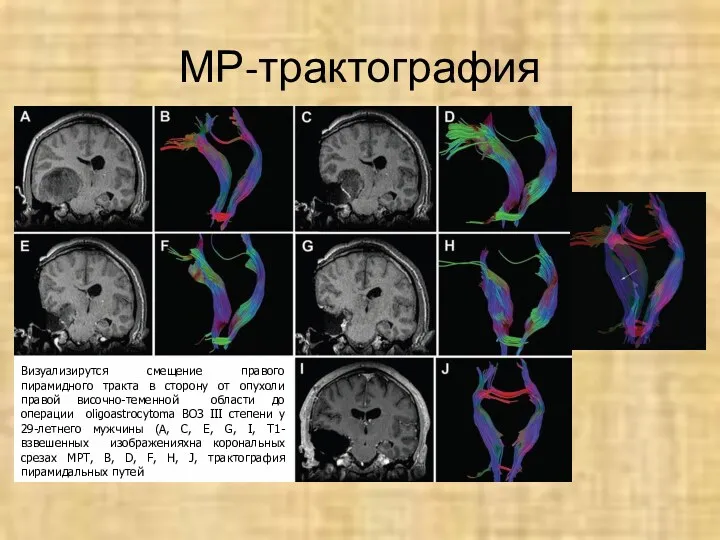

- 39. МР-трактография Визуализирутся смещение правого пирамидного тракта в сторону от опухоли правой височно-теменной области до операции oligoastrocytoma

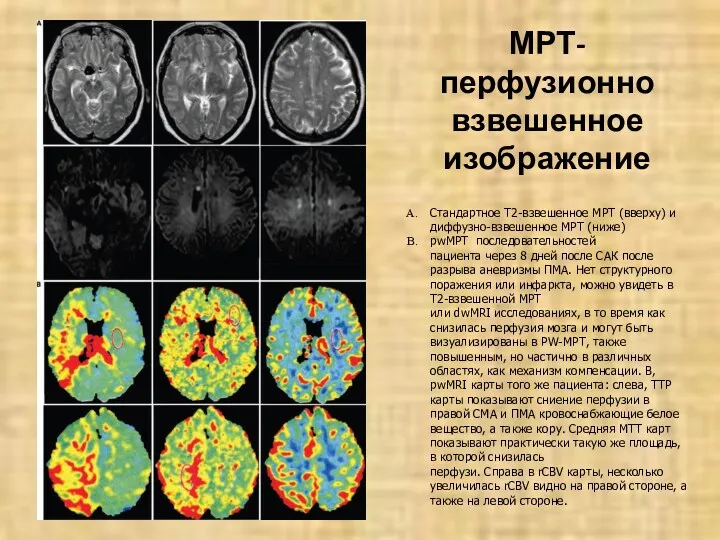

- 40. Стандартное T2-взвешенное МРТ (вверху) и диффузно-взвешенное МРТ (ниже) pwМРТ последовательностей пациента через 8 дней после САК

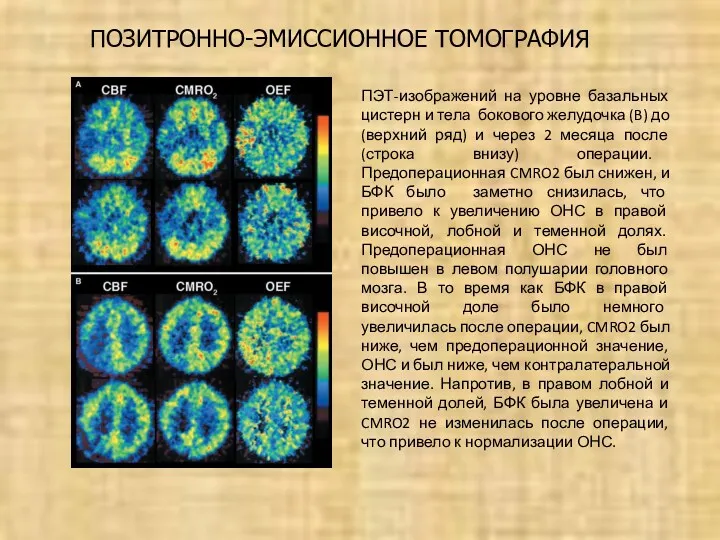

- 41. .. ПЭТ-изображений на уровне базальных цистерн и тела бокового желудочка (B) до (верхний ряд) и через

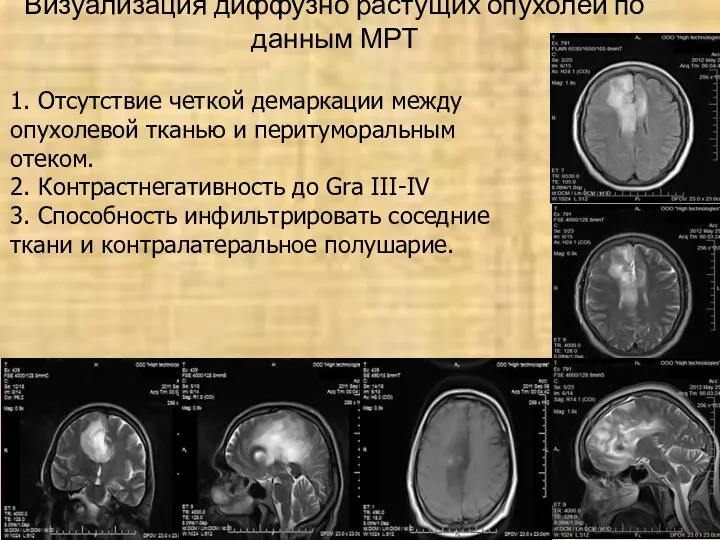

- 42. Визуализация диффузно растущих опухолей по данным МРТ 1. Отсутствие четкой демаркации между опухолевой тканью и перитуморальным

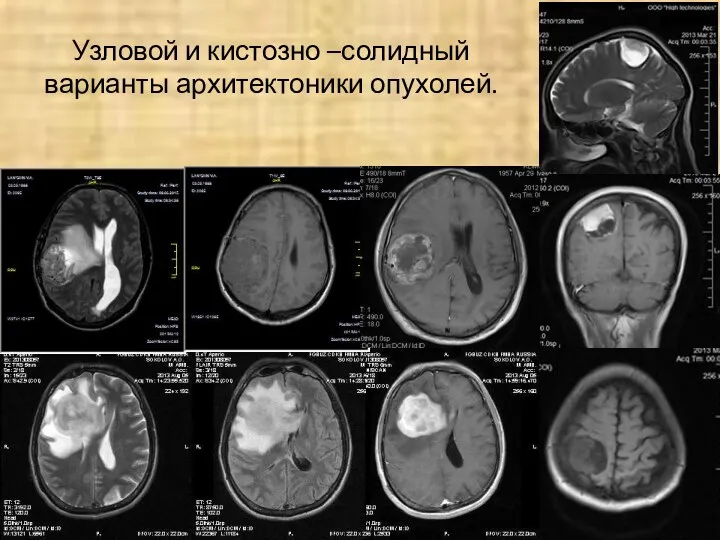

- 43. Узловой и кистозно –солидный варианты архитектоники опухолей.

- 44. Типы контрастного усиления Экстроаксиальное контрастирование в ЦНС обычно представлено в виде лептоминенгиального и пахименингеального контрастного усиления.

- 45. Контрастное усиление в тканях ЦНС (головной и спинной мозг, периферические нервы) основано на комбинации двух процессов:

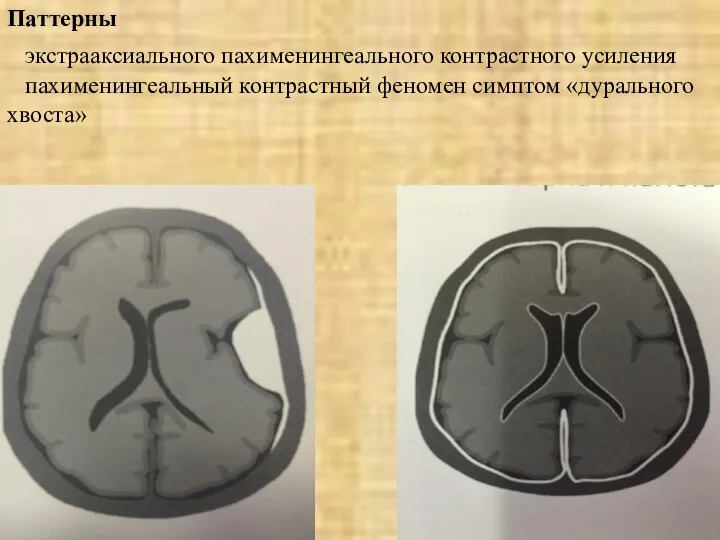

- 46. Паттерны экстрааксиального пахименингеального контрастного усиления пахименингеальный контрастный феномен симптом «дурального хвоста»

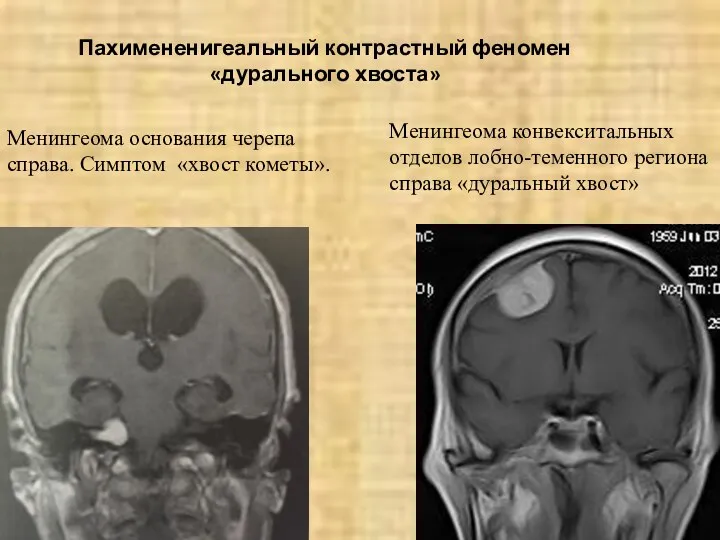

- 47. Пахимененигеальный контрастный феномен «дурального хвоста» Менингеома основания черепа справа. Симптом «хвост кометы». Менингеома конвекситальных отделов лобно-теменного

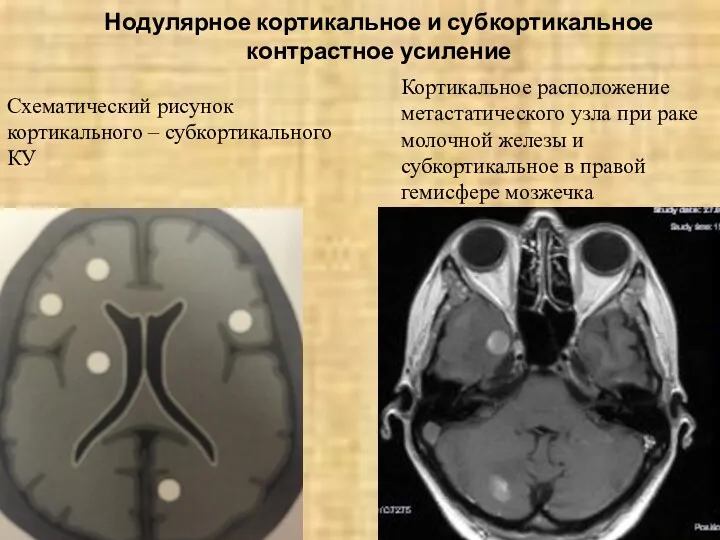

- 48. Нодулярное кортикальное и субкортикальное контрастное усиление Схематический рисунок кортикального – субкортикального КУ Кортикальное расположение метастатического узла

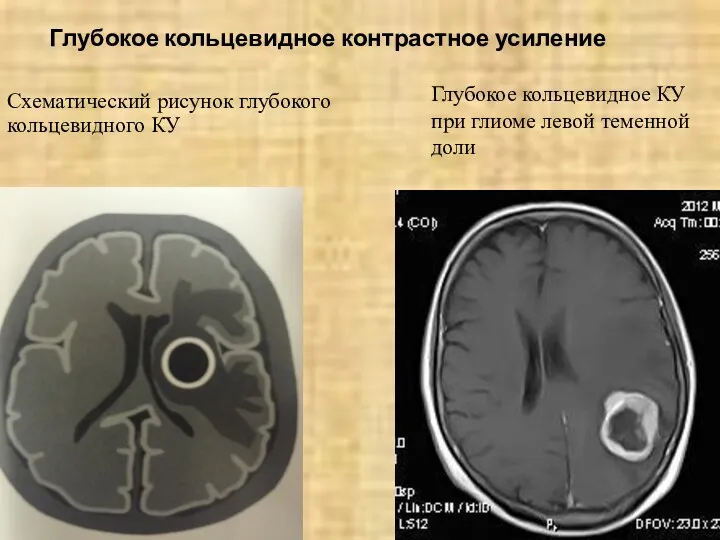

- 49. Глубокое кольцевидное контрастное усиление Схематический рисунок глубокого кольцевидного КУ Глубокое кольцевидное КУ при глиоме левой теменной

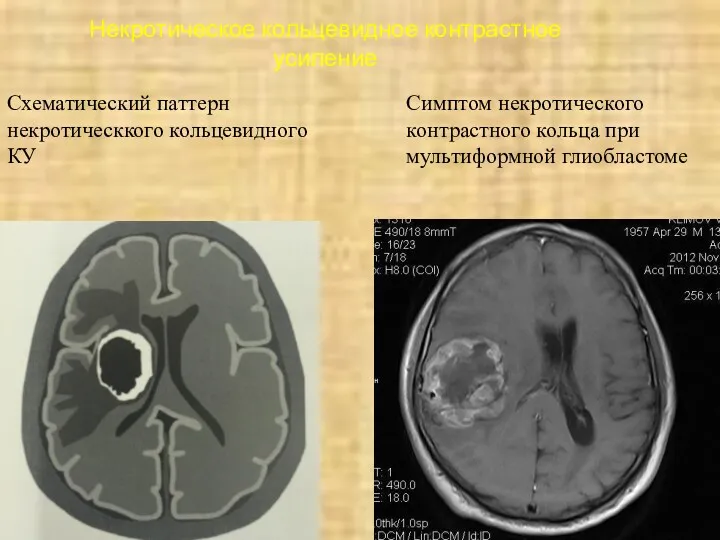

- 50. Некротическое кольцевидное контрастное усиление Схематический паттерн некротическкого кольцевидного КУ Симптом некротического контрастного кольца при мультиформной глиобластоме

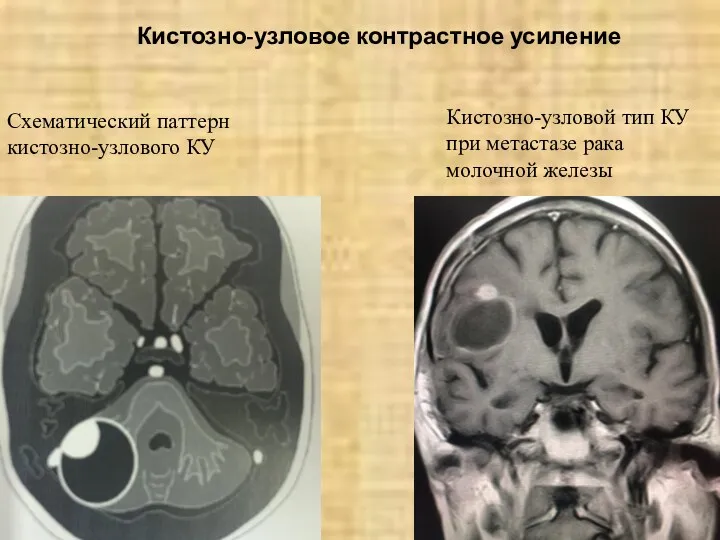

- 51. Кистозно-узловое контрастное усиление Схематический паттерн кистозно-узлового КУ Кистозно-узловой тип КУ при метастазе рака молочной железы

- 53. Скачать презентацию

Введение в предмет. Здоровье населения. Факторы, определяющие здоровье

Введение в предмет. Здоровье населения. Факторы, определяющие здоровье Ультразвуковая визуализация позвоночника

Ультразвуковая визуализация позвоночника Правила проведения аттестации медработников в РК

Правила проведения аттестации медработников в РК Кома патогенезі. Ми өлімі. Критерийлер

Кома патогенезі. Ми өлімі. Критерийлер Параличи. Определение и классификация

Параличи. Определение и классификация ЛФК при хирургических вмешательствах

ЛФК при хирургических вмешательствах Инородные тела верхних дыхательных путей у взрослых

Инородные тела верхних дыхательных путей у взрослых Myeloprolifirative disorders

Myeloprolifirative disorders Лекарственые средства

Лекарственые средства Заболевания мужской репродуктивной системы

Заболевания мужской репродуктивной системы 2011-2015 жылдарға Саламатты Қазақстан Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

2011-2015 жылдарға Саламатты Қазақстан Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы Ботулизм. Взаимодействие ботулинической палочки с организмом человека

Ботулизм. Взаимодействие ботулинической палочки с организмом человека Этиология неврозов. Формы неврозов

Этиология неврозов. Формы неврозов Общая характеристика инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом передачи. Брюшной тиф, паратифы А и В

Общая характеристика инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом передачи. Брюшной тиф, паратифы А и В Кожная пластика

Кожная пластика Болезни почек тубулопатии

Болезни почек тубулопатии Интенсивная терапия и реанимация при острых отравлениях

Интенсивная терапия и реанимация при острых отравлениях Вместе победим туберкулез

Вместе победим туберкулез Переливание крови

Переливание крови Міри радіобіологічних ефектів

Міри радіобіологічних ефектів Холецистэктомия. Операция по удалению желчного пузыря

Холецистэктомия. Операция по удалению желчного пузыря Өкпенің инфильтратты туберкулезі

Өкпенің инфильтратты туберкулезі Для тех, кто готовиться стать мамой

Для тех, кто готовиться стать мамой Пропаганда здорового образа жизни

Пропаганда здорового образа жизни Профилактическая работа участкового врача-терапевта

Профилактическая работа участкового врача-терапевта Экстракорпоральные методы лечения в медицине критических состояний

Экстракорпоральные методы лечения в медицине критических состояний Современные подходы к антибактериальной терапии

Современные подходы к антибактериальной терапии Неотложные состояния при сахарном диабете

Неотложные состояния при сахарном диабете