Особенности при повреждения пищевода. Клиника. Диагностика. Осложнения. Хирургическое лечение презентация

Содержание

- 2. План Анатомия пищевода Этиология Классификация Клиника Диагностика Лечения

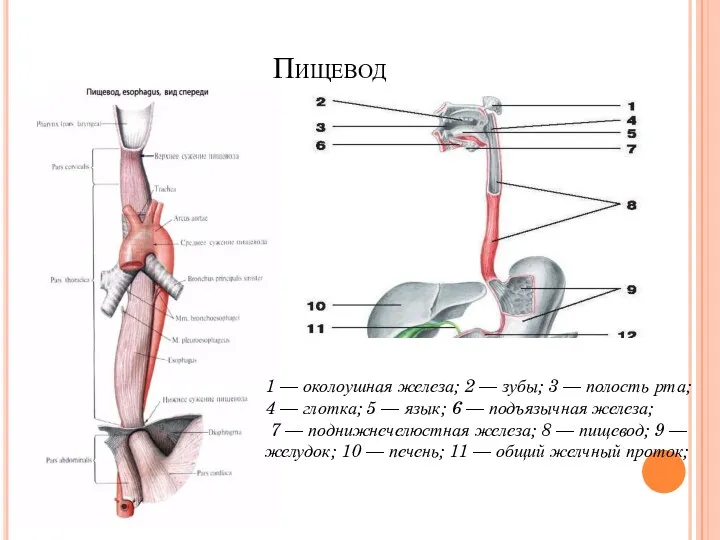

- 3. Пищевод 1 — околоушная железа; 2 — зубы; 3 — полость рта; 4 — глотка; 5

- 4. Повреждения пищевода — нарушения целостности его стенки. Травматические повреждения пищевода относятся к наиболее тяжелым заболеваниям органов

- 5. Этиология - Ятрогенные: • ФЭГДС • Бужирование • Назогастральная интубация ЖКТ • Трахеостомия • Интубация трахеи

- 6. Классификация повреждений пищевода. Травматические повреждения пищевода подразделяются (Б. Д. Комаров): 1) по локализации — травмы шейного,

- 7. Симптомы повреждений пищевода. Симптоматика повреждения пищевода многообразна. Она зависит не только от характера травмы, локализации повреждения

- 8. Местные проявления включают боль по ходу пищевода и за грудиной, дисфагию, осиплость голоса, инфильтрацию мягких тканей,

- 9. Общие симптомы обусловлены вначале травматическим шоком, позднее медиастинитом и нарастающей интоксикацией. Крайне тяжелое состояние пострадавшего с

- 10. В течении проникающих повреждений грудного отдела пищевода выделяют три фазы. В первой фазе (начальной, фазе шока),

- 11. Диагностика повреждений пищевода Решающую роль в постановке правильного диагноза играют результаты рентгенологического исследования пищевода, фиброэзофагоскопии. Определенная

- 12. Диагностика повреждений пищевода При перфорации абдоминального или наддиафрагмального отдела пищевода с ложным ходом в брюшную полость,

- 13. Осложнения Медиастенит Пневмоторакс Гидроторакс Перитонит Кровотечение Сепсис

- 14. Лечение повреждений пищевода Тактика ведения больных с травматическими повреждениями пищевода дифференцированная и зависит от величины дефекта

- 15. В ранние сроки (до 12-24 ч) после травмы объем производимых операций включает торакотомию с ушиванием поврежденной

- 16. Медиастинотомия по Шеболдаеву — Разумовскому или Тигелю. Для санации воспалительных процессов, расположенных в верхнем средостении не

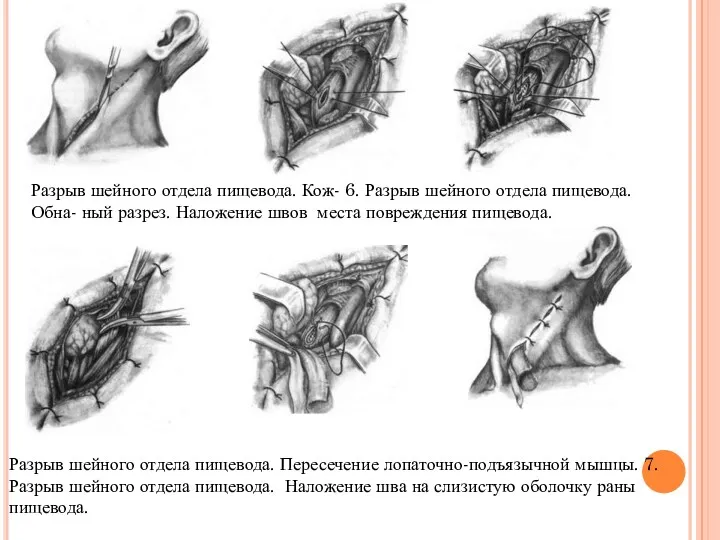

- 17. Разрыв шейного отдела пищевода. Кож- 6. Разрыв шейного отдела пищевода. Обна- ный разрез. Наложение швов места

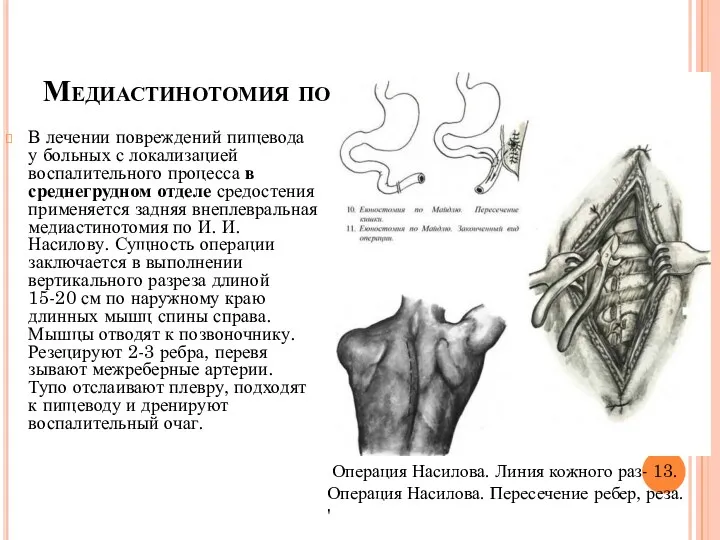

- 18. Медиастинотомия по И. И. Насилову В лечении повреждений пищевода у больных с локализацией воспалительного процесса в

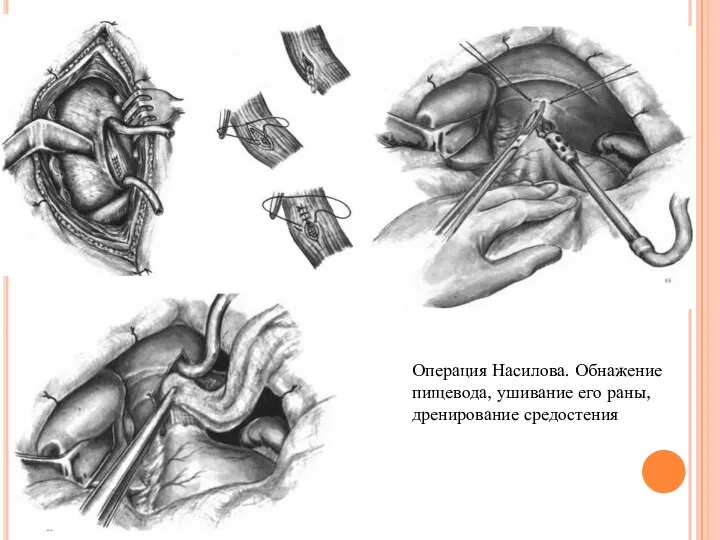

- 19. Операция Насилова. Обнажение пищевода, ушивание его раны, дренирование средостения

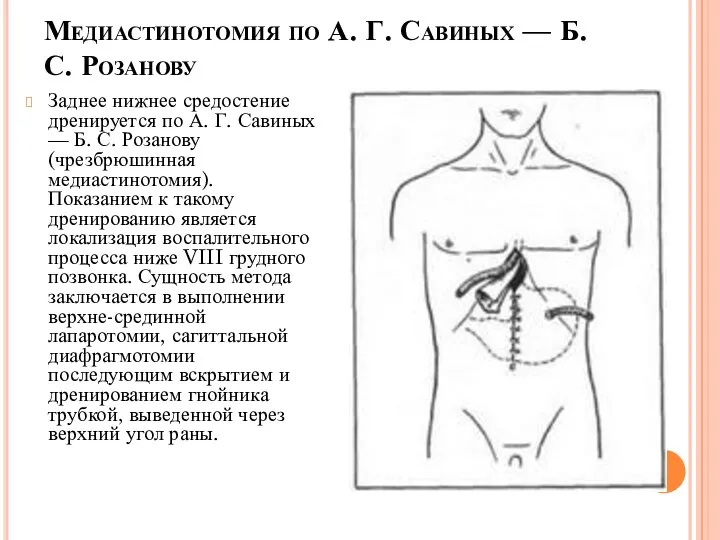

- 20. Медиастинотомия по А. Г. Савиных — Б. С. Розанову Заднее нижнее средостение дренируется по А. Г.

- 21. Лечение повреждений пищевода При крайне тяжелом состоянии больных, когда нельзя выполнить торакотомию, допустимо использовать дренирование средостения

- 22. Травматические повреждения пищевода Повреждения пищевода являются наиболее тяжелой формой перфорации пищеварительного тракта. Классификация 1 – внутренние

- 23. Травматические повреждения пищевода Основные клинические проявления повреждения пищевода: - боль по ходу пищевода; - ощущение инородного

- 24. Инородные тела пищевода Клиника: чувство страха; боль постоянная или при глотании, локализирующаяся в горле, области яремной

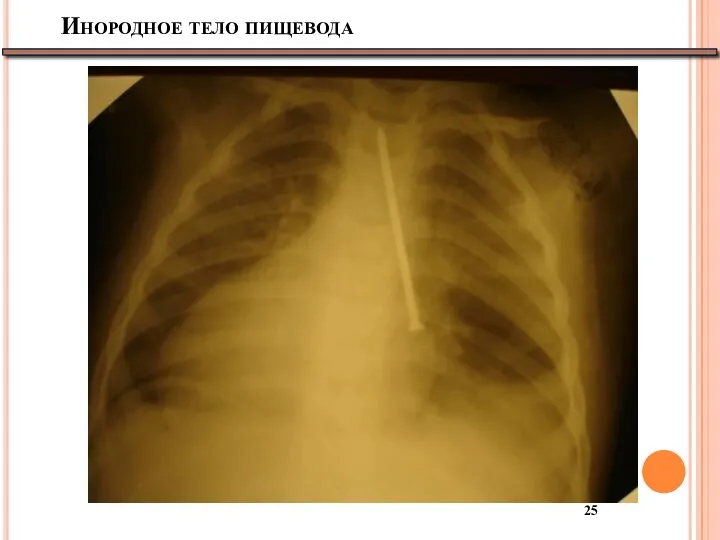

- 25. Инородное тело пищевода

- 26. Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве) - Спонтанный разрыв всех слоев стенки пищевода, сопровождающийся резкой болью в

- 27. Этиология и патогенез Спонтанные разрывы пищевода являются редко встречающимся заболеванием, они составляют 12-13 % от всех

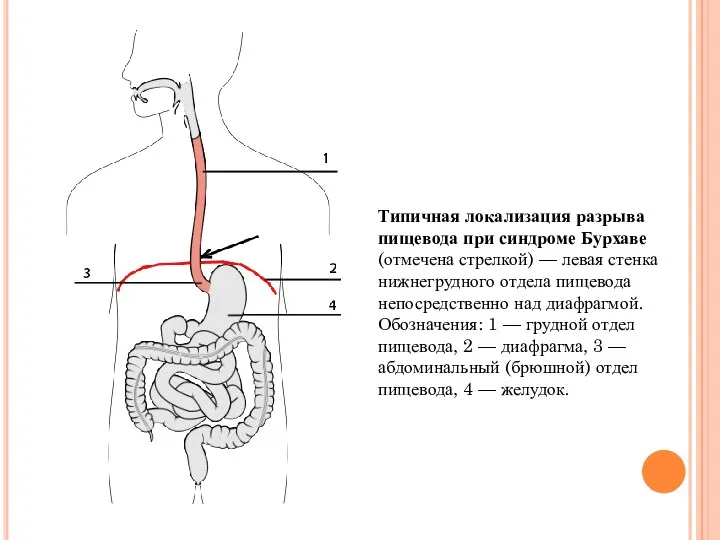

- 28. Типичная локализация разрыва пищевода при синдроме Бурхаве (отмечена стрелкой) — левая стенка нижнегрудного отдела пищевода непосредственно

- 29. Патологическая анатомия Спонтанные разрывы пищевода отличаются возникновением больших дефектов стенки пищевода (от 4—5 до 10—12 см)

- 30. Инструментальные исследования При обзорной рентгенографии грудной клетки выявляется скопление газа в средостении (пневмомедиастинум) и параэзофагеальном пространстве,

- 31. Клиническая картина Клиническая картина синдрома Бурхаве характеризуется триадой Маклера: рвота съеденной пищей (у части пациентов в

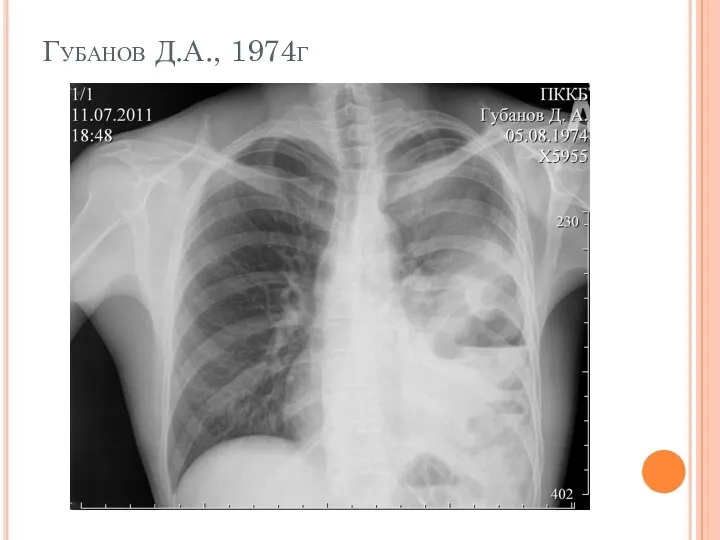

- 32. Губанов Д.А., 1974г

- 35. Скачать презентацию

Заразные кожные заболевания

Заразные кожные заболевания Лабораторные методы исследования эякулята

Лабораторные методы исследования эякулята Неотложная помощь при эпилептическом припадке, эпилептическом статусе

Неотложная помощь при эпилептическом припадке, эпилептическом статусе Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей

Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей Методы исследований заболеваний печени и желчного пузыря

Методы исследований заболеваний печени и желчного пузыря Токсикомания

Токсикомания Амбулаториялық жағдайда балалардағы тыныс алу жолдарының аурулары кезіндегі емдік-профилактикалық көмек

Амбулаториялық жағдайда балалардағы тыныс алу жолдарының аурулары кезіндегі емдік-профилактикалық көмек Высыпные элементы кожи

Высыпные элементы кожи Цирроз. Клинический случай

Цирроз. Клинический случай Планирование семьи. Современными методы контрацепции (урок 6)

Планирование семьи. Современными методы контрацепции (урок 6) Методы искусственного прерывания беременности в ранние и поздние сроки. Безопасный аборт

Методы искусственного прерывания беременности в ранние и поздние сроки. Безопасный аборт Синдром бронхиальной обструкции. Семиотика и методы диагностики бронхиальной астмы, хронического обструктивного бронхита

Синдром бронхиальной обструкции. Семиотика и методы диагностики бронхиальной астмы, хронического обструктивного бронхита Острая сосудистая недостаточность. Шок

Острая сосудистая недостаточность. Шок Профилактика инфекционных болезней и эпидемий

Профилактика инфекционных болезней и эпидемий Недоношенный ребенок

Недоношенный ребенок Коррекция нарушений осмолярного равновесия у инкурабельных онкологических пациентов

Коррекция нарушений осмолярного равновесия у инкурабельных онкологических пациентов Малярия. Этиология. Жизненный цикл. Клиника. Лечение

Малярия. Этиология. Жизненный цикл. Клиника. Лечение Классификация и морфология опухолей

Классификация и морфология опухолей Виды кровотечений. Методы остановки кровотечений

Виды кровотечений. Методы остановки кровотечений Сравнительная характиристика стимуляторов

Сравнительная характиристика стимуляторов Эзофагит. Воспаление пищевода

Эзофагит. Воспаление пищевода Сестринская помощь при пиелонефритах

Сестринская помощь при пиелонефритах Иммунитет. Иммунная система

Иммунитет. Иммунная система Пневмония. Осмотр больного

Пневмония. Осмотр больного Пути введения лекарственных средств

Пути введения лекарственных средств Туберкулез ауруының алдын алу

Туберкулез ауруының алдын алу Анатомия пәніне кіріспе. Тірек қимыл аппаратының жалпы анатомиясы

Анатомия пәніне кіріспе. Тірек қимыл аппаратының жалпы анатомиясы Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия : диагностика и возможности современного лечения

Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия : диагностика и возможности современного лечения