Содержание

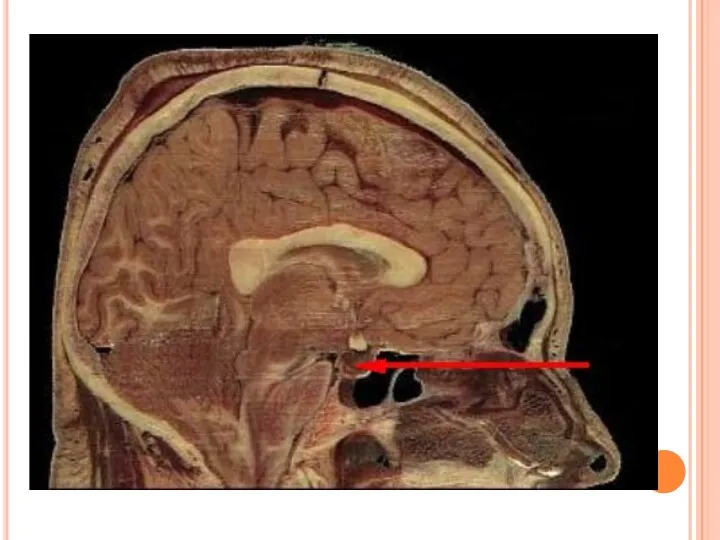

- 2. Гипофиз ( или нижний мозговой придаток - hypophysis cerebri, glandula pituitaria) – железа внутренней секреции, играющая

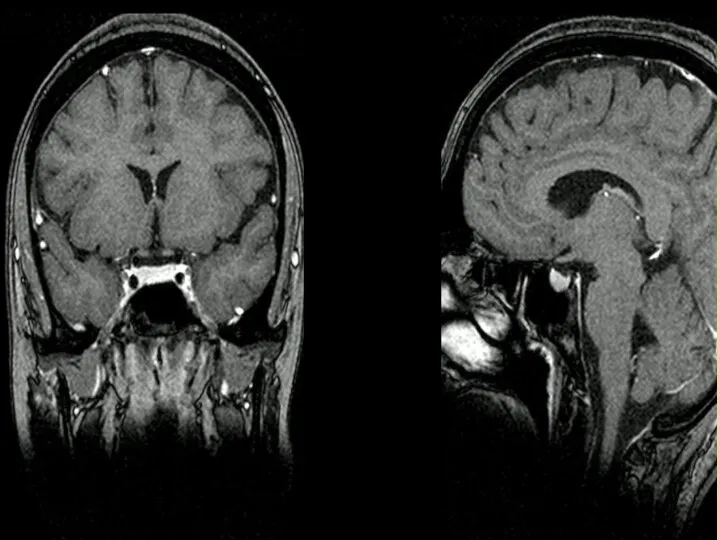

- 5. Гипофиз состоит из двух крупных различных по происхождению и структуре долей: передней — аденогипофиза (составляет 70—80

- 6. Гормоны передней доли гипофиза Тропные: Тиреотропный гормон (ТТГ) — главный регулятор биосинтеза и секреции гормонов щитовидной

- 7. Соматотропный гормон (СТГ) — важнейший стимулятор синтеза белка в клетках, образования глюкозы и распада жиров, а

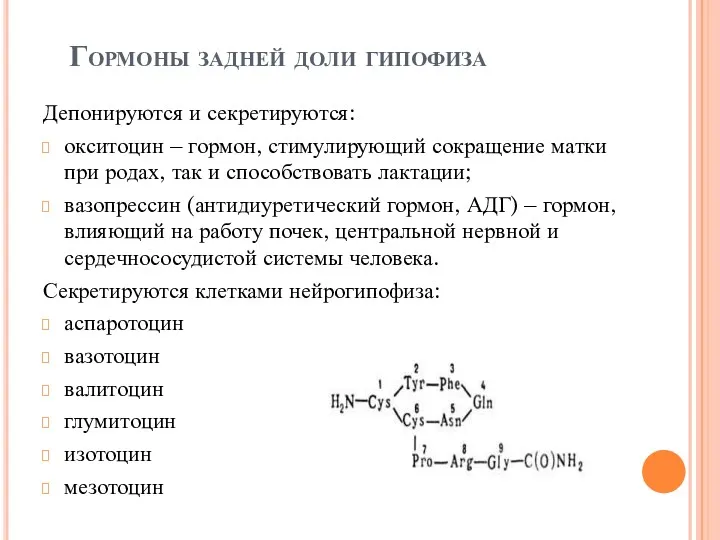

- 8. Гормоны задней доли гипофиза Депонируются и секретируются: окситоцин – гормон, стимулирующий сокращение матки при родах, так

- 9. Промежуточная (средняя) доля Промежуточная доля гипофиза расположена между передней и задней долями. По происхождению она относится

- 10. Классификация эндокринопатий аденогипофиза по происхождению: первичные (гипофизарные) вторичные (гипоталамические); по уровню продукции гормона и (или) выраженности

- 11. Гипопитуитаризм - недостаточность содержания и/или эффектов одного или нескольких гормонов аденогипофиза. Причины: деструкция, ишемия, кровоизлияния, воспаление,

- 12. Виды гипопитуитаризма Парциальный гипопитуитаризм. Гипофизарная карликовость (гипофизарный нанизм, микросомия, наносомия) Гипофизарный гипокортицизм Гипофизарный гипотиреодизм Гипофизарный гипогонадизм

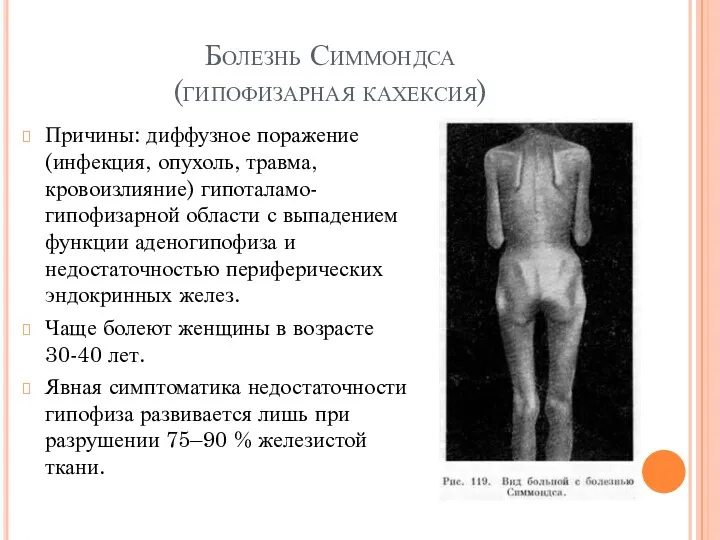

- 13. Болезнь Симмондса (гипофизарная кахексия) Причины: диффузное поражение (инфекция, опухоль, травма, кровоизлияние) гипоталамо-гипофизарной области с выпадением функции

- 14. Патогенез и клиника резкое снижение функции эндокринных желез за счет недостатка тропных гормонов ГТГ ТТГ СТГ

- 15. Диагностика снижение секреции гонадотропинов, ТТГ, СТГ, пролактина, АКТГ (чтобы изучить запасы гипофизарных гормонов, используются стимулирующие тесты

- 16. Лечение Лечение болезни Симмондса направлено на возмещение возникшей гормональной недостаточности и, по возможности, на устранение основной

- 17. Гипофизарный нанизм -- нарушение роста и развития, возникновение которого может быть обусловлено не только дефицитом СТГ

- 18. Патогенез снижение СТГ Биологическая неактивность СТГ Снижение чувствительности к СТГ нарушения метаболизма снижение интенсивности синтеза белка

- 19. Клиника Больные рождаются с нормальной массой и длиной тела и начинают отставать в росте с 2–4

- 20. Диагностика ЭЭГ у больных характеризуется чертами незрелости, длительным сохранением высокого «детского» вольтажа; неравномерностью альфа-ритма по амплитуде

- 21. Лечение Основным видом патогенетической терапии гипофизарного нанизма является применение гормона роста человека (применяют соматотропин человека и

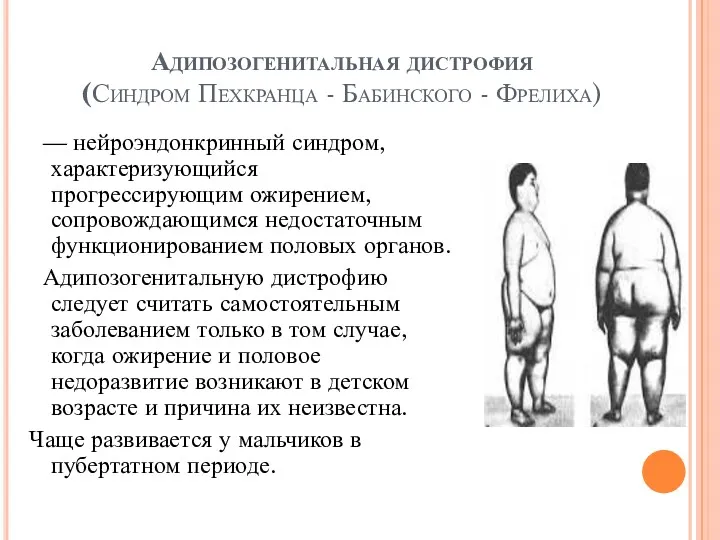

- 23. Адипозогенитальная дистрофия (Синдром Пехкранца - Бабинского - Фрелиха) — нейроэндонкринный синдром, характеризующийся прогрессирующим ожирением, сопровождающимся недостаточным

- 24. Этиология внутриутробная инфекция (токсоплазмоз), родовая травма, острая инфекция (скарлатина, тиф, ОРВИ), хроническая инфекция (туберкулез, сифилис), травматическое

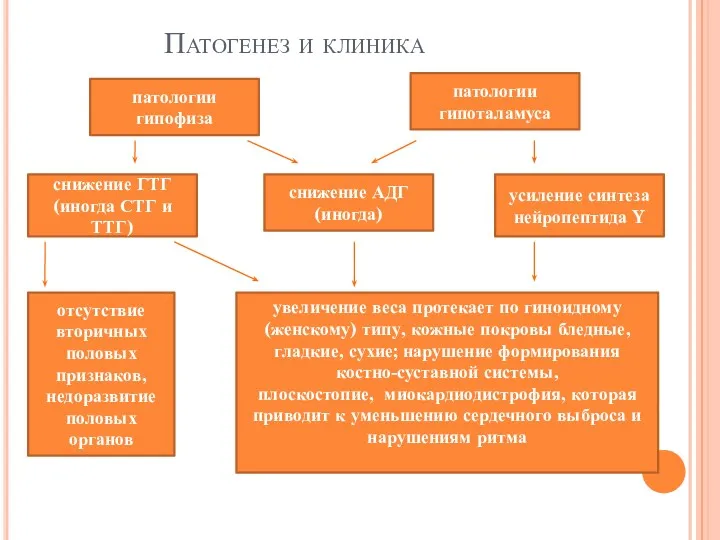

- 25. Патогенез и клиника патологии гипофиза патологии гипоталамуса снижение АДГ (иногда) усиление синтеза нейропептида Y снижение ГТГ

- 26. Диагностика Диагноз подтверждается при наличии предожирения или ожирения с преимущественным отложением жира в верхней половине тела,

- 27. Лечение Этиотропное лечение: при опухолевом процессе проводится хирургическое вмешательство, рентгенотерапия, химиотерапия; медикаментозная терапия инфекционных и воспалительных

- 28. Гиперпитуитаризм - избыток содержания или эффектов одного либо более гормонов аденогипофиза. Причины: аденома передней доли гипофиза;

- 29. Виды гиперпитуитаризмов Они бывают только парциальными: Гипофизарный гигантизм; Акромегалия; Гипермеланотропинемия; Гиперпролактинемия; Синдром гипофизарного преждевременного полового развития;

- 30. Гипофизарный гигантизм - патологическая высокорослость, возникающая у лиц с открытыми эпифизарными зонами роста (у детей и

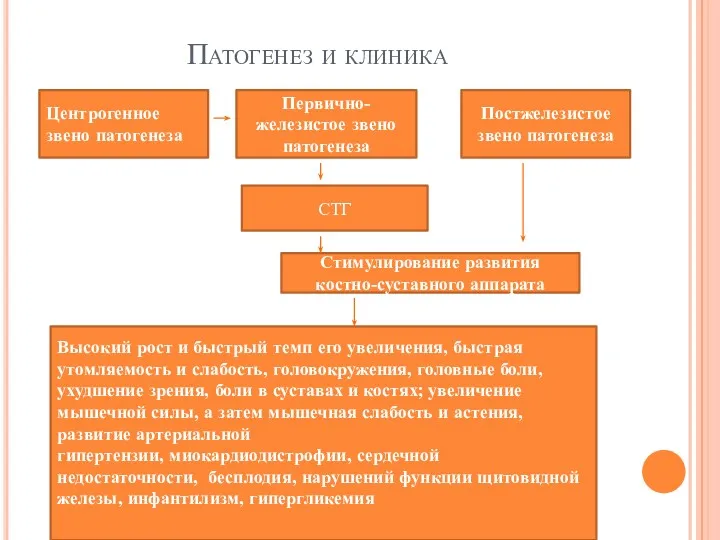

- 31. Патогенез и клиника Высокий рост и быстрый темп его увеличения, быстрая утомляемость и слабость, головокружения, головные

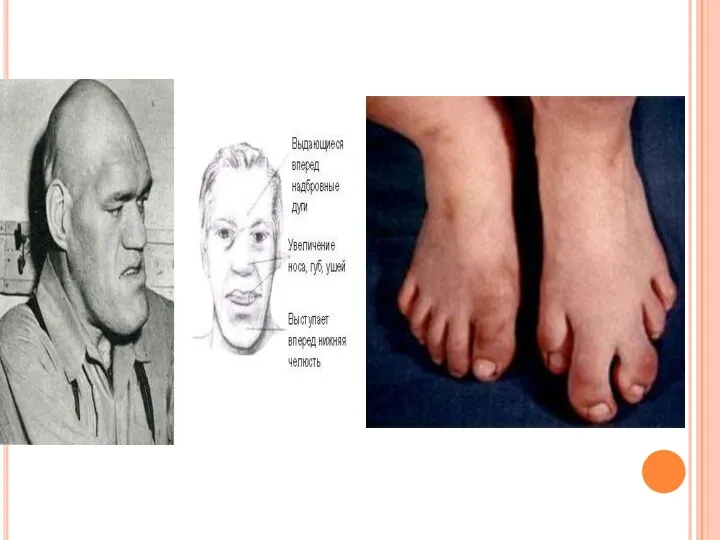

- 32. Акромегалия - диспропорциональное изменение размера отдельных частей тела (чаще кистей рук, стоп, внутренних органов), сочетающееся с

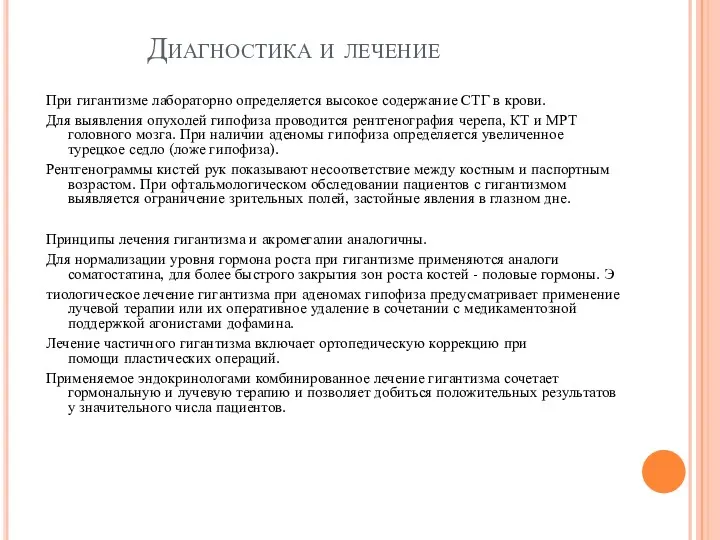

- 34. Диагностика и лечение При гигантизме лабораторно определяется высокое содержание СТГ в крови. Для выявления опухолей гипофиза

- 35. Болезнь Иценко-Кушинга - нейроэндокринное заболевание, характеризующееся повышенной продукцией гормонов коры надпочечников, которая обусловлена избыточной секрецией АКТГ

- 36. Этиология базофильная или хромофобная аденома гипофиза, секретирующей адренокортикотропный гормон. При опухолевом поражении гипофиза у пациентов выявляется

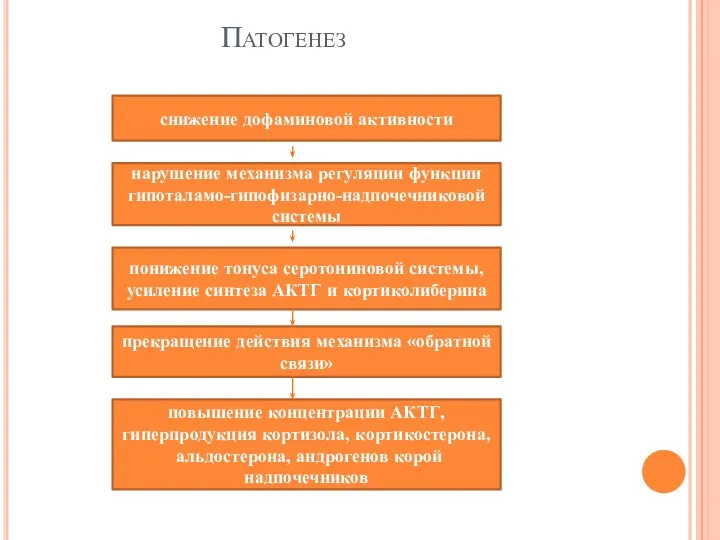

- 37. Патогенез снижение дофаминовой активности понижение тонуса серотониновой системы, усиление синтеза АКТГ и кортиколиберина нарушение механизма регуляции

- 38. Клиника Ожирение: жир откладывается на плечах, животе, лице, молочных железах и спине. Несмотря на тучное тело,

- 39. Формы клинического течения Тяжесть течения болезни Иценко-Кушинга может быть легкой, средней или тяжелой. Легкая степень заболевания

- 40. По скорости развития патологических изменений различают прогрессирующее и торпидное течение болезни Иценко-Кушинга. Прогрессирующее течение характеризуется быстрым

- 41. Диагностика При болезни Иценко-Кушинга отмечаются типичные изменения биохимических показателей крови: гиперхолестеринемия, гиперглобулинемия, гиперхлоремия, гипернатриемия, гипокалиемия, гипофосфатемия,

- 42. С помощью рентгенографии черепа (турецкого седла) выявляются макроаденомы гипофиза; при КТ и МРТ головного мозга с

- 43. Лечение При легком и среднетяжелом течении проводят лучевую терапию межуточно-гипофизарной области (гамма-терапия или протонотерапия). В случае

- 44. Эндокринопатии нейрогипофиза Гипосекреция АДГ – несахарный диабет; Гиперсекреция АДГ – синдром неадекватной секреции АДГ

- 45. несахарный диабет - заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью антидиуретического гормона (вазопрессина) и характеризующееся полиурией и

- 46. несахарный диабет беременных, транзиторный, спонтанно исчезает вскоре после родов; также встречается инсипидарный синдром (несахарный диабет нервного

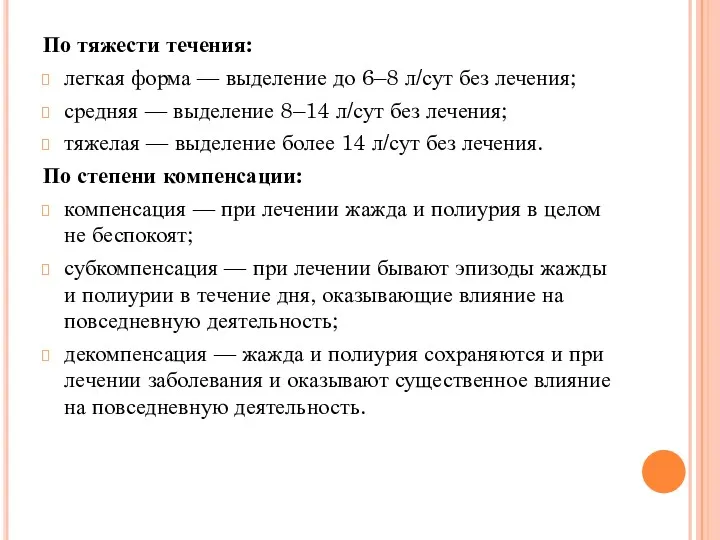

- 47. По тяжести течения: легкая форма — выделение до 6–8 л/сут без лечения; средняя — выделение 8–14

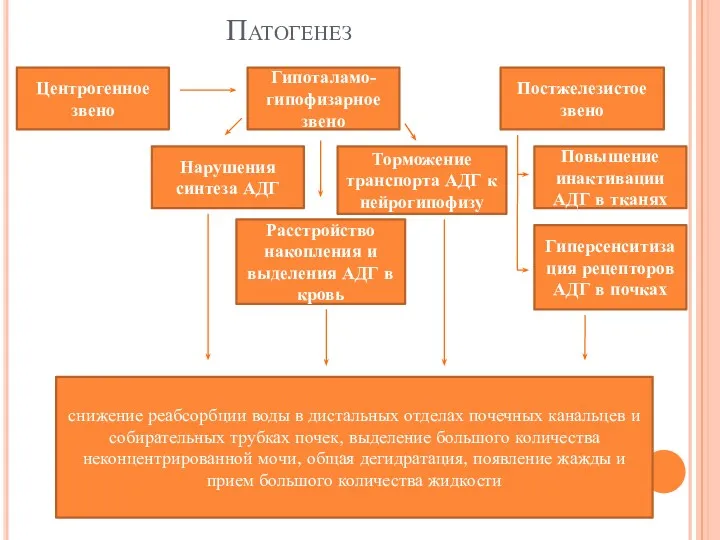

- 48. Патогенез Центрогенное звено Гипоталамо-гипофизарное звено Постжелезистое звено Нарушения синтеза АДГ Торможение транспорта АДГ к нейрогипофизу Расстройство

- 49. Клиника выраженная полиурия (выделение мочи более 2 л/м2 в сутки или 40 мл/кг в сутки у

- 51. Диагностика анализ крови для определения осмоляльности, клинический анализ мочи, анализ мочи, проба Зимницкого, Выполняется тест с

- 52. Лечение При нейрогенном (центральном) несахарном диабете назначается заместительная терапия (чаще носящая пожизненный характер). Применяют препараты синтетического

- 54. Скачать презентацию

Первая помощь при ДТП

Первая помощь при ДТП Методика исследования органов пищеварения у детей

Методика исследования органов пищеварения у детей Медициналық қалдықтардың жіктелуі

Медициналық қалдықтардың жіктелуі Морфологічні та функціональні особливості процесу сечовиділення у дітей

Морфологічні та функціональні особливості процесу сечовиділення у дітей Наркотическая, табачная, алкогольная, компьютерная зависимости

Наркотическая, табачная, алкогольная, компьютерная зависимости Антигистаминные препараты

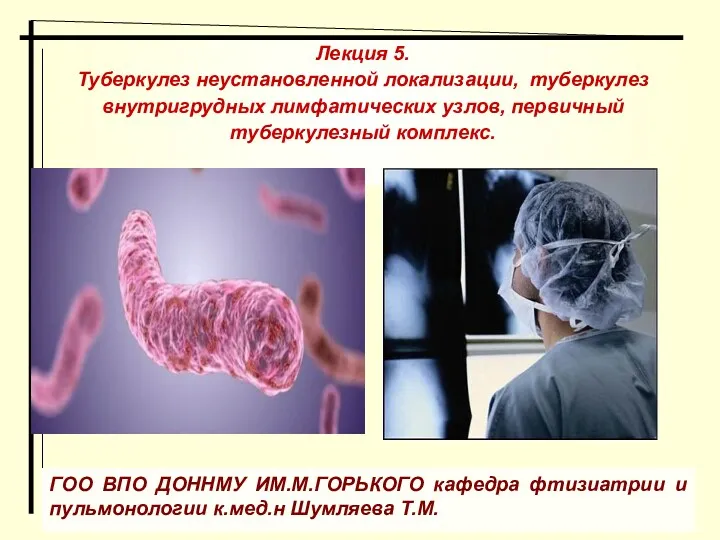

Антигистаминные препараты Туберкулез неустановленной локализации, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, первичный туберкулезный комплекс. Лекция 5

Туберкулез неустановленной локализации, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, первичный туберкулезный комплекс. Лекция 5 Предраковое заболевание

Предраковое заболевание Токсоплазмоз. Заболеваемость и смертность при токсоплазмозе

Токсоплазмоз. Заболеваемость и смертность при токсоплазмозе Пішіндер шизофрения. Шизофрения ағымы

Пішіндер шизофрения. Шизофрения ағымы ЖИТС. АИТВ

ЖИТС. АИТВ Туберкулинодиагностика. Зерттеу сұрағы

Туберкулинодиагностика. Зерттеу сұрағы Лабораторная диагностика стрептококковой, менингококковой инфекций

Лабораторная диагностика стрептококковой, менингококковой инфекций Биологическая опасность. Понятие инфекционного и эпидемического процесса. Дезинфекция, дезинсекция. дератизация: понятия и виды

Биологическая опасность. Понятие инфекционного и эпидемического процесса. Дезинфекция, дезинсекция. дератизация: понятия и виды Химические средства гигиены и косметики

Химические средства гигиены и косметики Поликлиникалық жағдайдағы асқорыту жүйесін эндоскопиялық тексеру әдістері

Поликлиникалық жағдайдағы асқорыту жүйесін эндоскопиялық тексеру әдістері Туберкулез бактериялары кез келген ағзада

Туберкулез бактериялары кез келген ағзада Акушерство и гинекология. Аборты

Акушерство и гинекология. Аборты Медико-статистикалық ақпараттық жүйе- ҚР-ның медициналық ұйымдардың бәсекелестік қабілетіне әсер етуші тетік

Медико-статистикалық ақпараттық жүйе- ҚР-ның медициналық ұйымдардың бәсекелестік қабілетіне әсер етуші тетік Preventive pediatric dentistry

Preventive pediatric dentistry Биологиялық ұлпалардың дыбыспен әрекеттесуінің физикалық негізі.Медицинада ультрадыбыстық зерттеулерді қолдану

Биологиялық ұлпалардың дыбыспен әрекеттесуінің физикалық негізі.Медицинада ультрадыбыстық зерттеулерді қолдану Принципы лечения основных офтальмологических синдромов

Принципы лечения основных офтальмологических синдромов Сахарный диабет

Сахарный диабет Острый коронарный синдром (ОКС)

Острый коронарный синдром (ОКС) Виды лабораторной диагностики ЗППП

Виды лабораторной диагностики ЗППП Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия Кожная пластика по Лимбергу

Кожная пластика по Лимбергу Введение в нейрохирургию

Введение в нейрохирургию