Слайд 2

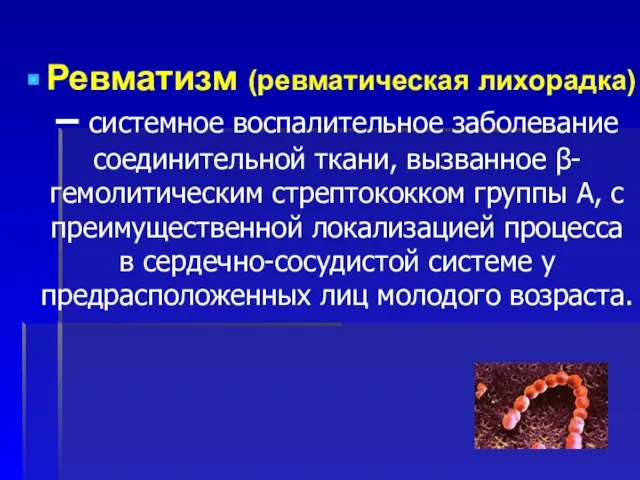

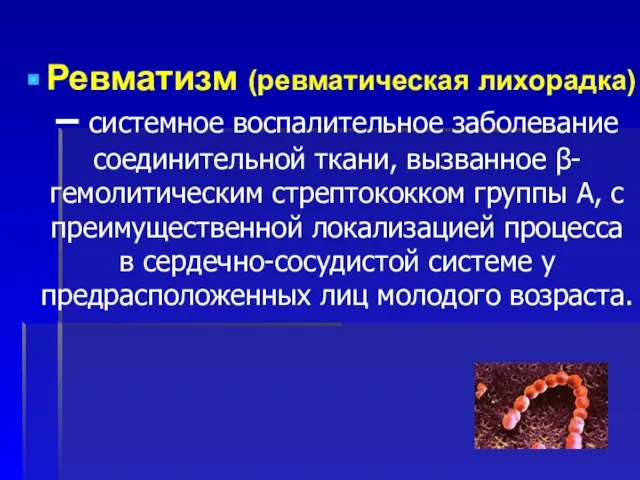

Ревматизм (ревматическая лихорадка) – системное воспалительное заболевание соединительной ткани, вызванное β-гемолитическим

стрептококком группы А, с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе у предрасположенных лиц молодого возраста.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

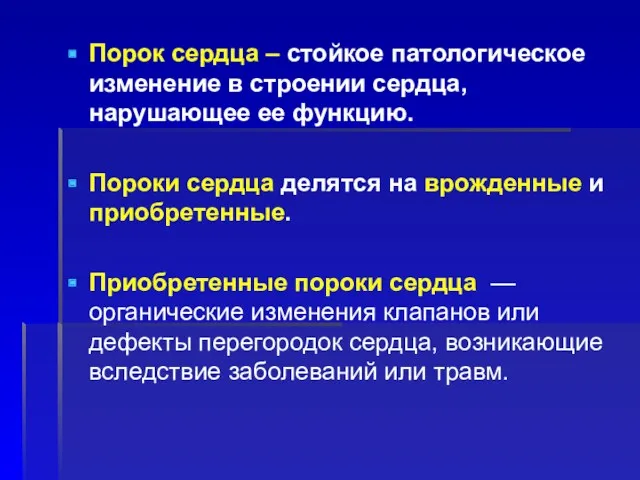

Порок сердца – стойкое патологическое изменение в строении сердца, нарушающее ее

функцию.

Пороки сердца делятся на врожденные и приобретенные.

Приобретенные пороки сердца — органические изменения клапанов или дефекты перегородок сердца, возникающие вследствие заболеваний или травм.

Слайд 18

Пороки сердца приобретенные встречаются относительно часто, составляя, по разным данным, от

20 до 25% всех органических заболеваний сердца у взрослых.

Наиболее часто выявляются пороки митрального клапана, второе место по частоте занимают поражения клапана аорты.

Слайд 19

этиология

Не менее чем в 90% случаев у взрослых возникновение приобретенного порока

сердца этиологически связано с ревматизмом.

Другим заболеванием, вызывающим развитие П. с. является бактериальный эндокардит.

Редкими причинами формирования П. с. служат системная красная волчанка. системная склеродермия, ревматоидный артрит.

Исключительно у взрослых — атеросклероз (у пожилых лиц), ишемическая болезнь сердца, сифилис.

Слайд 20

Связанные с пороками сердца нарушения внутрисердечной гемодинамики формируют патологические состояния, характеризующиеся

участием в поддержании насосной функции сердца и общей гемодинамики компенсаторных механизмов, при неэффективности которых развивается недостаточность кровообращения, инвалидизирующая больного и нередко являющаяся причиной смерти.

Слайд 21

Слайд 22

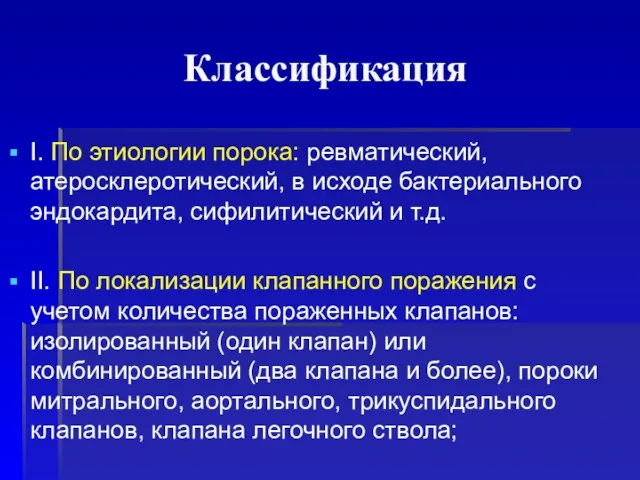

Классификация

I. По этиологии порока: ревматический, атеросклеротический, в исходе бактериального эндокардита, сифилитический

и т.д.

II. По локализации клапанного поражения с учетом количества пораженных клапанов: изолированный (один клапан) или комбинированный (два клапана и более), пороки митрального, аортального, трикуспидального клапанов, клапана легочного ствола;

Слайд 23

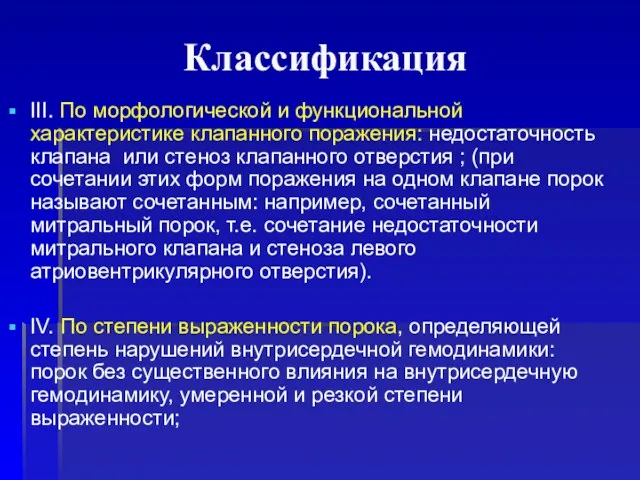

Классификация

III. По морфологической и функциональной характеристике клапанного поражения: недостаточность клапана или

стеноз клапанного отверстия ; (при сочетании этих форм поражения на одном клапане порок называют сочетанным: например, сочетанный митральный порок, т.е. сочетание недостаточности митрального клапана и стеноза левого атриовентрикулярного отверстия).

IV. По степени выраженности порока, определяющей степень нарушений внутрисердечной гемодинамики: порок без существенного влияния на внутрисердечную гемодинамику, умеренной и резкой степени выраженности;

Слайд 24

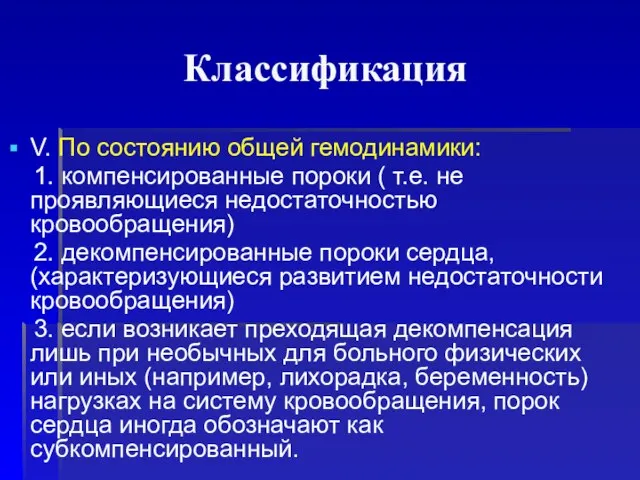

Классификация

V. По состоянию общей гемодинамики:

1. компенсированные пороки ( т.е.

не проявляющиеся недостаточностью кровообращения)

2. декомпенсированные пороки сердца, (характеризующиеся развитием недостаточности кровообращения)

3. если возникает преходящая декомпенсация лишь при необычных для больного физических или иных (например, лихорадка, беременность) нагрузках на систему кровообращения, порок сердца иногда обозначают как субкомпенсированный.

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Митральная недостаточность, регургитация

Слайд 28

Электрокардиограмма и фонокардиограмма больного с митральным стенозом

Слайд 29

Слайд 30

Декомпенсированный митральный стеноз

Слайд 31

Рентгенограмма грудной клетки больной с хронической митральной недостаточностью

Слайд 32

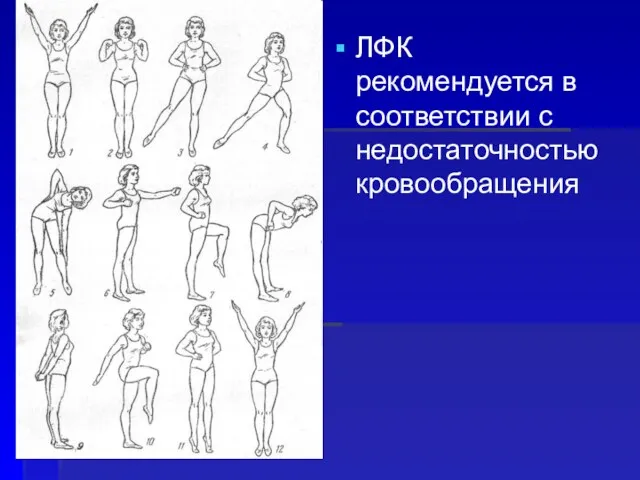

ЛФК рекомендуется в соответствии с недостаточностью кровообращения

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

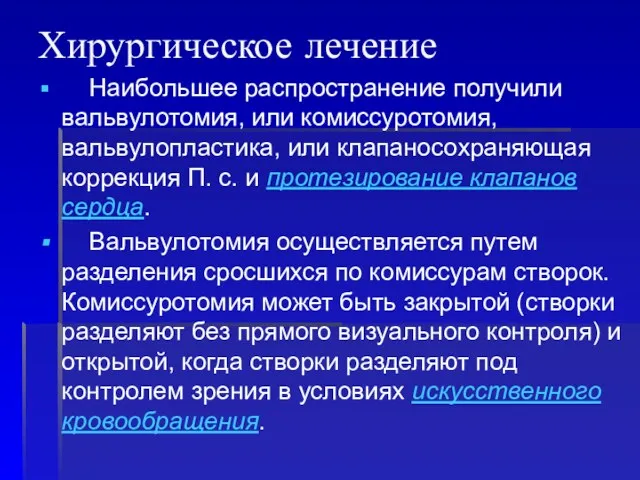

Хирургическое лечение

Наибольшее распространение получили вальвулотомия, или комиссуротомия, вальвулопластика, или клапаносохраняющая

коррекция П. с. и протезирование клапанов сердца.

Вальвулотомия осуществляется путем разделения сросшихся по комиссурам створок. Комиссуротомия может быть закрытой (створки разделяют без прямого визуального контроля) и открытой, когда створки разделяют под контролем зрения в условиях искусственного кровообращения.

Слайд 36

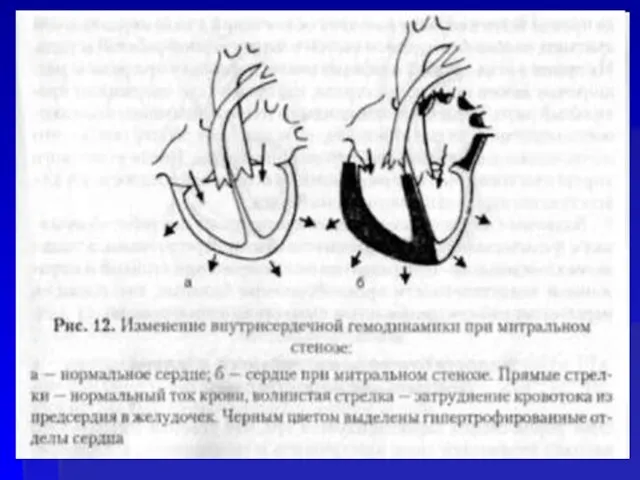

Формирование митрального стеноза типа воронки.

Клініко-психологічна інтервенція: види, методи, функції

Клініко-психологічна інтервенція: види, методи, функції Неврологиядағы диагностика

Неврологиядағы диагностика Современные лабораторные маркеры аутоиммунных заболеваний (СКВ, РА, склеродермия, дерматомиозит)

Современные лабораторные маркеры аутоиммунных заболеваний (СКВ, РА, склеродермия, дерматомиозит) Абдоминальные боли

Абдоминальные боли Стоматологическая клиника “Ангард”

Стоматологическая клиника “Ангард” Изучение особенностей упаковки лекарственных средств

Изучение особенностей упаковки лекарственных средств Гломерулонефрит. Этиологиясы

Гломерулонефрит. Этиологиясы Анатомия коронарных артерий

Анатомия коронарных артерий Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht IV/V Florence

Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht IV/V Florence Алкоголизм. Клинические последствия алкоголизма

Алкоголизм. Клинические последствия алкоголизма Болевая сенсорная система

Болевая сенсорная система Құтыру. Этиологиясы. Қоздырғышы

Құтыру. Этиологиясы. Қоздырғышы Детский хоспис Дом с маяком

Детский хоспис Дом с маяком Жүре пайда болған жүрек ақаулар

Жүре пайда болған жүрек ақаулар Структура ГБУЗ Новосергиевская РБ

Структура ГБУЗ Новосергиевская РБ Проблеми ведення пацієнтів з абдомінальним болем

Проблеми ведення пацієнтів з абдомінальним болем Периоды детского возраста. Физическoе развитие ребенка

Периоды детского возраста. Физическoе развитие ребенка Общая и местная реакции организма на травму

Общая и местная реакции организма на травму Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика Паранеопластические синдромы

Паранеопластические синдромы Деструктивный туберкулез легких

Деструктивный туберкулез легких Fevers

Fevers Сердечно-легочная реанимация у детей

Сердечно-легочная реанимация у детей Физиология боли

Физиология боли Классификация раннего детского аутизма по Никольской О.С

Классификация раннего детского аутизма по Никольской О.С Дифференциальный диагноз анемий

Дифференциальный диагноз анемий Оценка эффективности оперативного вмешательства при раке мочевого пузыря

Оценка эффективности оперативного вмешательства при раке мочевого пузыря Приобретенные пороки сердца

Приобретенные пороки сердца