Содержание

- 2. ИНФЕКЦИЯ (лат. Infectio – заражение) проникновение микроорганизма в макроорганизм и его размножение в нем, в результате

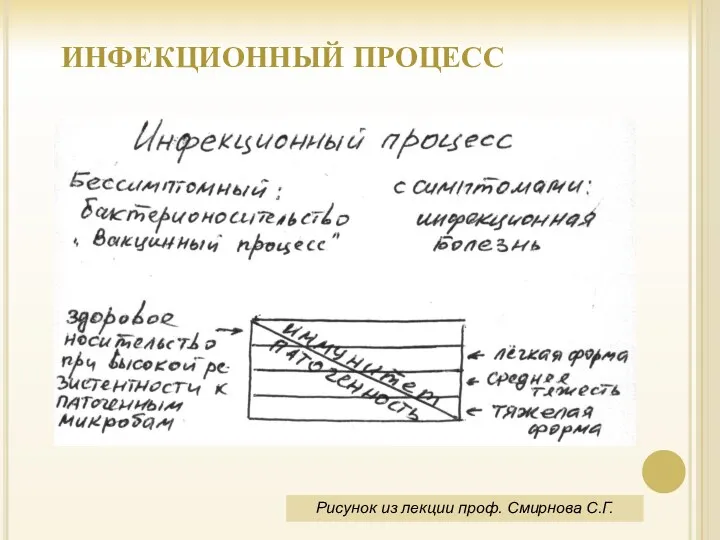

- 3. Инфекционный процесс Это процесс взаимодействия микро – и макроорганизма в определенных условиях внешней среды. Инфекционный процесс

- 4. Бактерионосительство может быть здоровое носительство (при контакте с больным или носителем) и высокой резистентности к патогенным

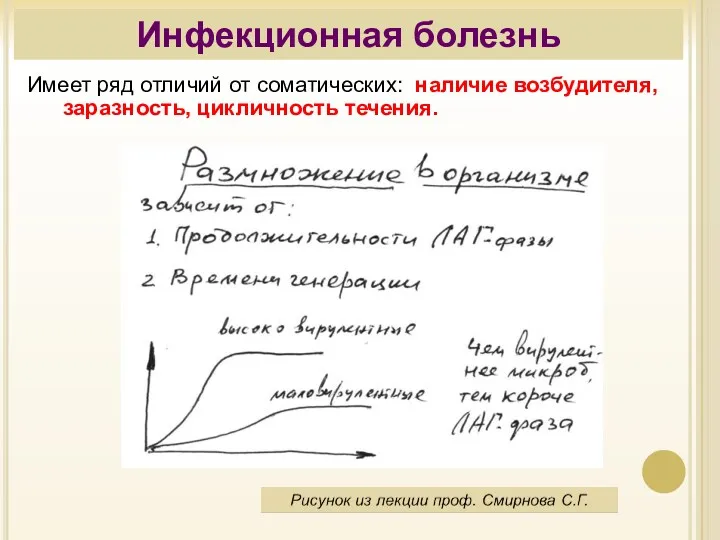

- 5. Инфекционная болезнь Имеет ряд отличий от соматических: наличие возбудителя, заразность, цикличность течения.

- 7. ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС Рисунок из лекции проф. Смирнова С.Г.

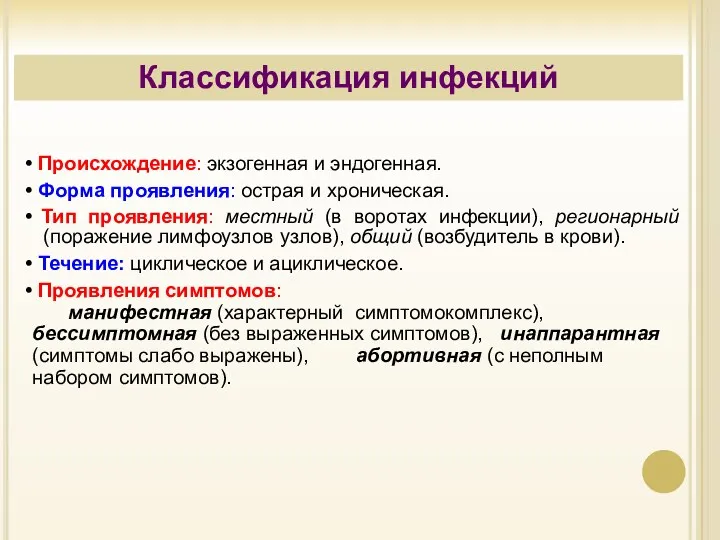

- 8. Классификация инфекций Происхождение: экзогенная и эндогенная. Форма проявления: острая и хроническая. Тип проявления: местный (в воротах

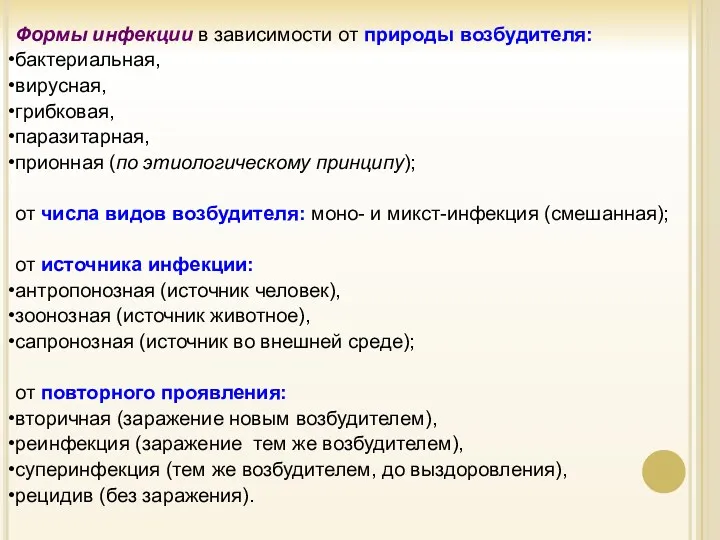

- 9. Формы инфекции в зависимости от природы возбудителя: бактериальная, вирусная, грибковая, паразитарная, прионная (по этиологическому принципу); от

- 10. Стадии инфекционного процесса: 1. Заражение: микроб проникает в организм. Если защитные механизмы организма достаточны, то инфекционный

- 11. Микробиологическая и иммунологическая характеристика периодов инфекционной болезни Инкубационный – адгезия микроорганизмов на чувствительных клетках, возбудитель в

- 12. Инфекционное заболевание возникает не при каждом попадании патогенного микроба в организм человека Требуются определенные условия для

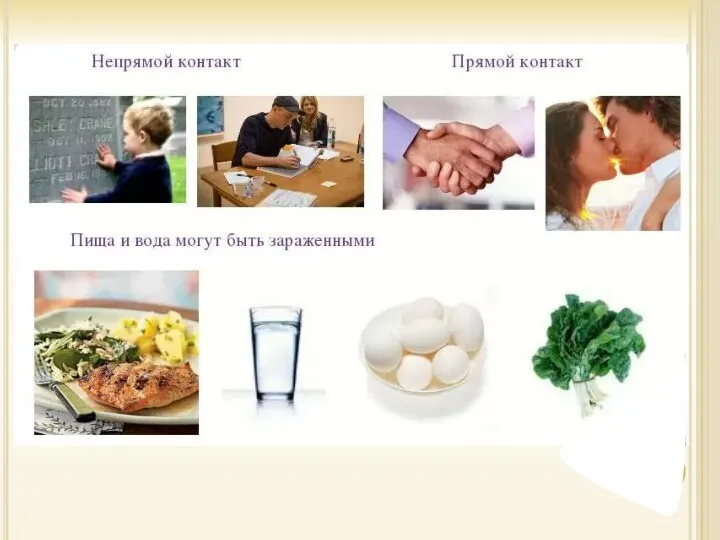

- 13. Пути передачи инфекции Различают горизонтальный, вертикальный и артифициальный пути передачи. К горизонтальным относятся: воздушно-капельный. При кашле,

- 15. Патогенность – болезнетворность («рождающий болезнь»). Это способность вызывать заболевание; Признак, информация о котором закреплена в геноме

- 16. Патогенные и УП микроорганизмы обладают патогенностью, т.е. потенциальной, генетически обусловленной способностью проникать в макроорганизм и размножаться

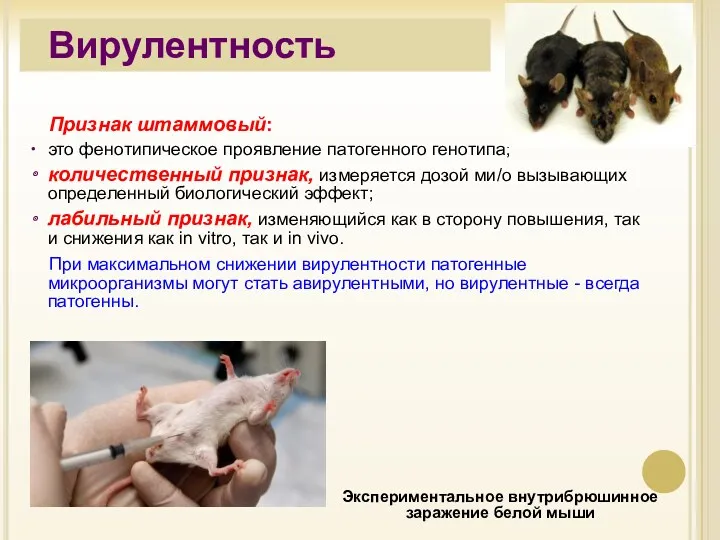

- 17. Вирулентность Признак штаммовый: это фенотипическое проявление патогенного генотипа; количественный признак, измеряется дозой ми/о вызывающих определенный биологический

- 18. Вирулентность измеряют: минимальной летальной дозой DLM (dosis letalis minima ─ минимальное количество возбудителя или его токсина,

- 19. DСL (DOSIS CERTAE LETALIS) – АБСОЛЮТНАЯ ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА. 100% подопытных экспериментальных животных погибают

- 20. Вирулентность Реализуется через ряд последовательных процессов взаимодействия микробных клеток с клетками и тканями макроорганизма: это –

- 21. МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕННОСТИ БАКТЕРИЙ

- 22. 16 Адгезины: у ГР- бактерий – это фимбрии (пили 1 или общего типа) и белки наружной

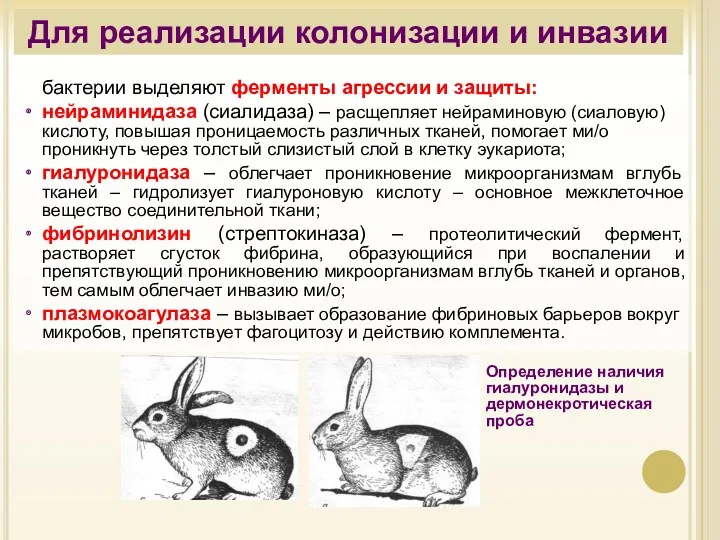

- 23. Для реализации колонизации и инвазии бактерии выделяют ферменты агрессии и защиты: нейраминидаза (сиалидаза) – расщепляет нейраминовую

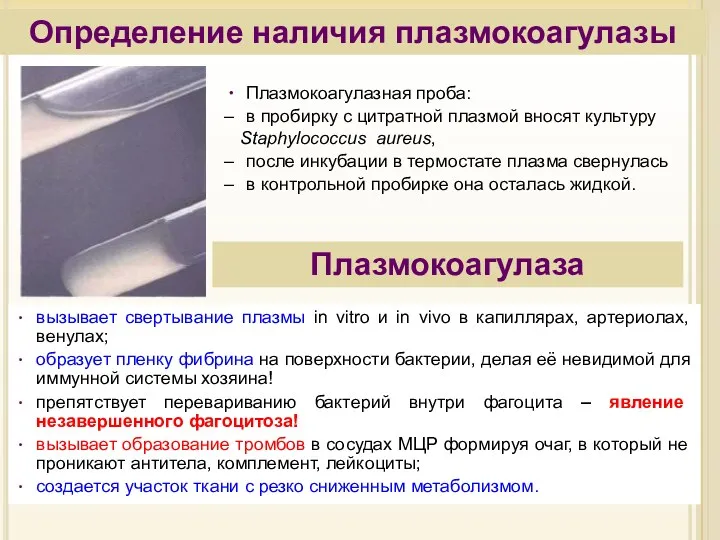

- 24. Определение наличия плазмокоагулазы Плазмокоагулазная проба: в пробирку с цитратной плазмой вносят культуру Staphylococcus aureus, после инкубации

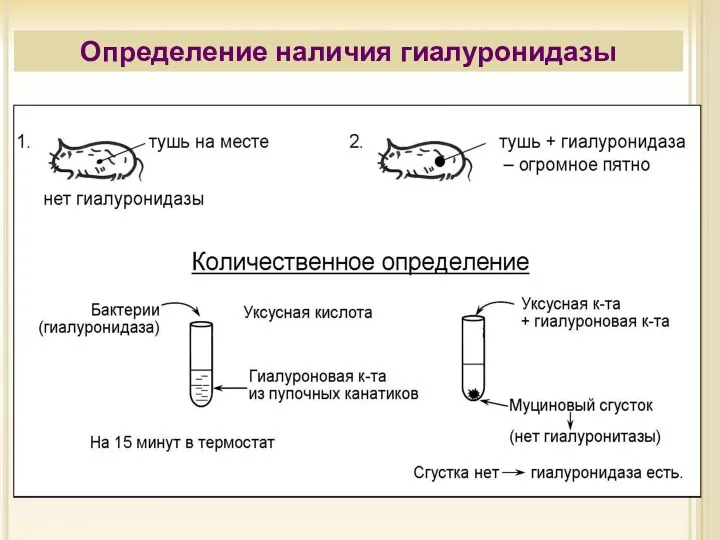

- 25. Определение наличия гиалуронидазы

- 26. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ГИАЛУРОНИДАЗЫ

- 27. Для подавления иммунитета микроорганизмы продуцируют: протеазы – разрушают антитела; лецитиназу – разрушает лецитин клеточных мембран; антифагин

- 28. К агрессивности микроорганизмов относится способность удерживаться в местах проникновения – колонизационная резистентность в тканях. Агрессины вызывают

- 29. Еще 2 механизма вирулентности: Токсичность – ядовитость анатомических структур клетки, т.е. наличие эндотоксина, выделяющегося при разрушении

- 30. 33 Сравнительная характеристика токсинов

- 31. ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТКИ МАКРООРГАНИЗМА ВЫДЕЛЯЮТ ТОКСИНЫ: мембранотоксины — гемолизины, лейкоцидины функциональные блокаторы или нейротоксины

- 32. ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТКИ МАКРООРГАНИЗМА ВЫДЕЛЯЮТ ТОКСИНЫ энтеротоксины - термолабильные и термостабильные, активизируют клеточную аденилатциклазу,

- 33. Инвазивность и токсигенность Все факторы вирулентности тесно и неразрывно связаны между собой; но - … возбудители

- 35. Скачать презентацию

Балаларда Helicobacter pylori – инфекциясымен шақырылған асқорыту жолының жоғары бөлігін емдеу схемасы

Балаларда Helicobacter pylori – инфекциясымен шақырылған асқорыту жолының жоғары бөлігін емдеу схемасы Анестезия и интенсивная терапия в абдоминальной хирургии. Особенности анестезии при плановых и экстренных вмешательствах

Анестезия и интенсивная терапия в абдоминальной хирургии. Особенности анестезии при плановых и экстренных вмешательствах Болезнь Крона

Болезнь Крона Мешел тәріздес аурулар және бой өсудің, тіс дамуының өзгерістері

Мешел тәріздес аурулар және бой өсудің, тіс дамуының өзгерістері Геморрагический васкулит

Геморрагический васкулит Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов мостовидными зубными протезами

Ортопедическое лечение больных с дефектами зубных рядов мостовидными зубными протезами Пародонтальные способы местного обезболивания

Пародонтальные способы местного обезболивания Физиология беременности

Физиология беременности Спирография. Спирограмма

Спирография. Спирограмма Основные принципы продления действия ЛВ

Основные принципы продления действия ЛВ Ранние половые связи и их последствия

Ранние половые связи и их последствия Современная концепция сестринского ухода

Современная концепция сестринского ухода Организация оказания медицинской помощи в амбулаторно - поликлинических учреждениях

Организация оказания медицинской помощи в амбулаторно - поликлинических учреждениях Информационно-энергетическая медицина и эссенции доктора Баха

Информационно-энергетическая медицина и эссенции доктора Баха CBL. Гинекология

CBL. Гинекология Мышцы нижней конечности

Мышцы нижней конечности Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит Қан кету және қан түкіру кезіндегі алғашқы көмек

Қан кету және қан түкіру кезіндегі алғашқы көмек WELLNESS - тестирование. Весы с жироанализатором

WELLNESS - тестирование. Весы с жироанализатором Стратегия подбора терапии компонентами крови

Стратегия подбора терапии компонентами крови Обучающий семинар Нефро-лиги. Пациент и лекарственное обеспечение

Обучающий семинар Нефро-лиги. Пациент и лекарственное обеспечение Всероссийский конкурс: Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Паллиативная медицинская помощь

Всероссийский конкурс: Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Паллиативная медицинская помощь Значение онкомаркеров для диагностики колоректального рака

Значение онкомаркеров для диагностики колоректального рака Европейские рекомендации по управлению массивным кровотечением и коагулопатией после травмы

Европейские рекомендации по управлению массивным кровотечением и коагулопатией после травмы Лекарственные препараты растительного происхождения

Лекарственные препараты растительного происхождения Семейное воспитание аутичных детей

Семейное воспитание аутичных детей Кардиогенный шок и его причины

Кардиогенный шок и его причины Анемии новорожденных

Анемии новорожденных