Содержание

- 2. Кишечные инфекции – это большая группа заболеваний, которые передаются фекально-орально и характеризуются преимущественным поражением различных отделов

- 3. Реализация фекально-орального механизма заражения

- 4. Заболеваемость кишечными инфекциями В развивающихся странах около 4500 детей до 5 лет ежедневно умирает от диареи

- 5. Заболеваемость кишечными инфекциями В России – ежегодно около 1 млн. случаев

- 6. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ Семейство – Enterobacteriaceae Род Salmonella Род Shigella Род Escherichia Род Yersinia и др.

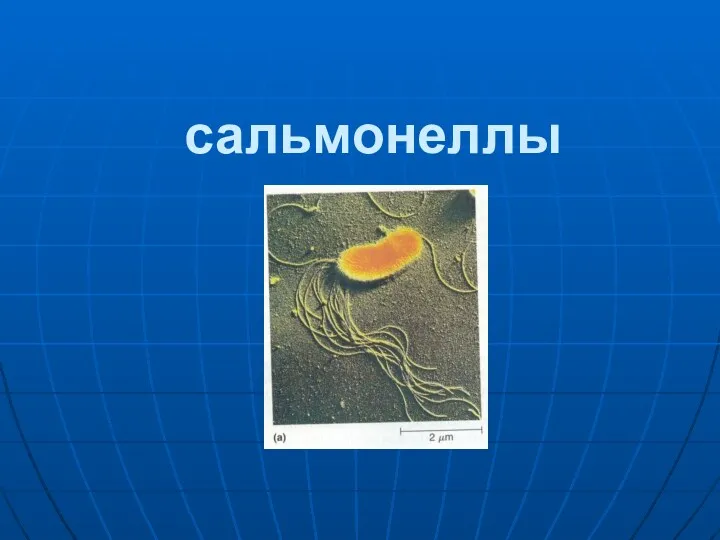

- 7. сальмонеллы

- 8. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САЛЬМОНЕЛЛ Семейство – Enterobacteriaceae Род Salmonella Виды: S. bongori (21 серовар – встречаются у

- 9. Сэлмон Дэниел (1850-1914) Американский ветеринарный врач Открыл возбудитель «холеры свиней» (1885) Род Salmonella получил его имя

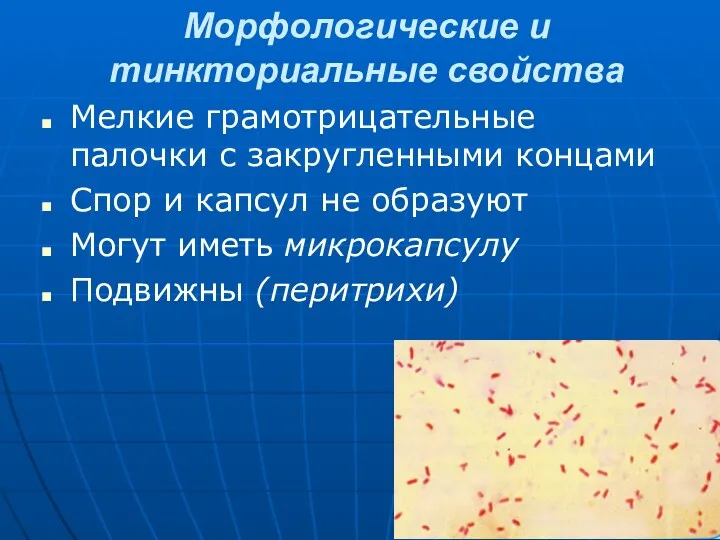

- 10. Морфологические и тинкториальные свойства Мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами Спор и капсул не образуют Могут

- 11. Культуральные свойства сальмонелл Факультативные анаэробы Хорошо растут на простых питательных средах Среда обогащения – желчный бульон

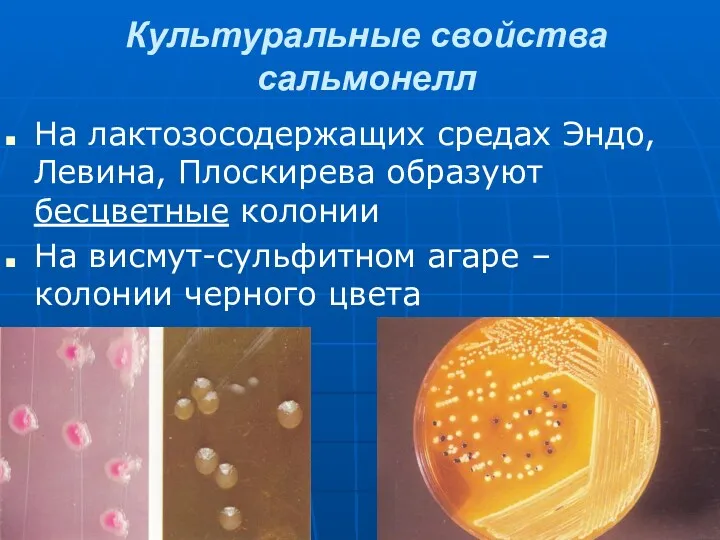

- 12. Культуральные свойства сальмонелл На лактозосодержащих средах Эндо, Левина, Плоскирева образуют бесцветные колонии На висмут-сульфитном агаре –

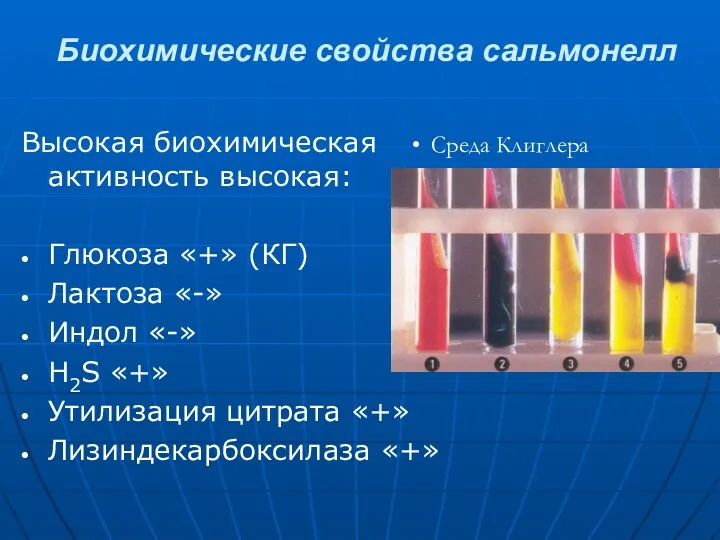

- 13. Биохимические свойства сальмонелл Высокая биохимическая активность высокая: Глюкоза «+» (КГ) Лактоза «-» Индол «-» Н2S «+»

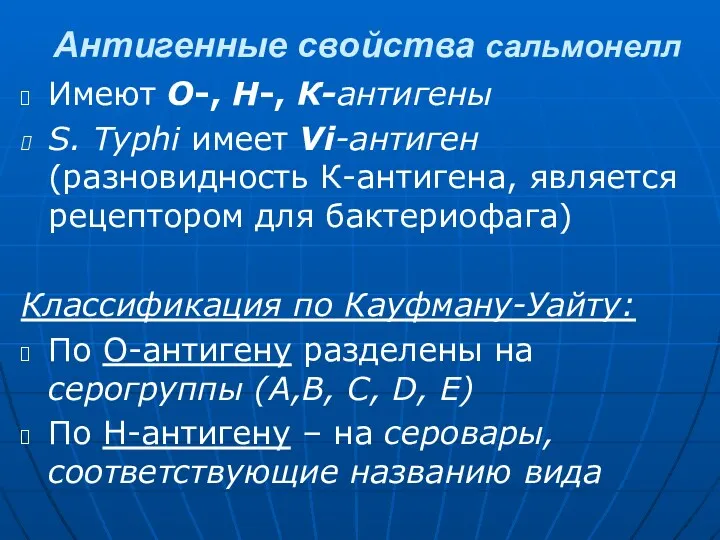

- 14. Антигенные свойства сальмонелл Имеют О-, Н-, К-антигены S. Typhi имеет Vi-антиген (разновидность К-антигена, является рецептором для

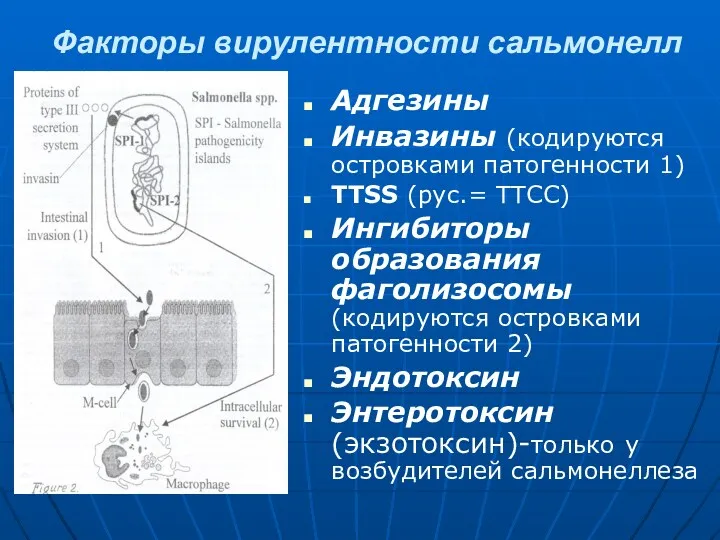

- 15. Факторы вирулентности сальмонелл Адгезины Инвазины (кодируются островками патогенности 1) TTSS (рус.= ТТСС) Ингибиторы образования фаголизосомы (кодируются

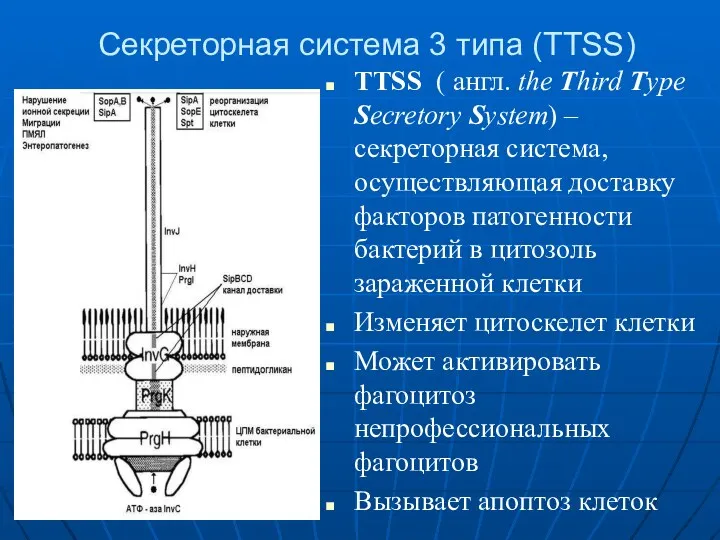

- 16. Секреторная система 3 типа (TTSS) TTSS ( англ. the Third Type Secretory System) –секреторная система, осуществляющая

- 17. Резистентность сальмонелл Относительно малоустойчивы Чувствительны к дезинфектантам, нагреванию и УФ Устойчивы к низким температурам В окружающей

- 18. ВОЗБУДИТЕЛИ БРЮШНОГО ТИФА И ПАРАТИФОВ Брюшной тиф и паратифы А и В –острые генерализованные инфекционные заболевания

- 19. ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ брюшного тифа и паратифов Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель). Паратиф В может

- 20. ПАТОГЕНЕЗ брюшного тифа и паратифов «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ Адгезия в тонком кишечнике Тип

- 21. КЛИНИКА брюшного тифа и паратифов Инкубационный период – 7-14 дней Острое начало Лихорадка (40°С), озноб Бред,

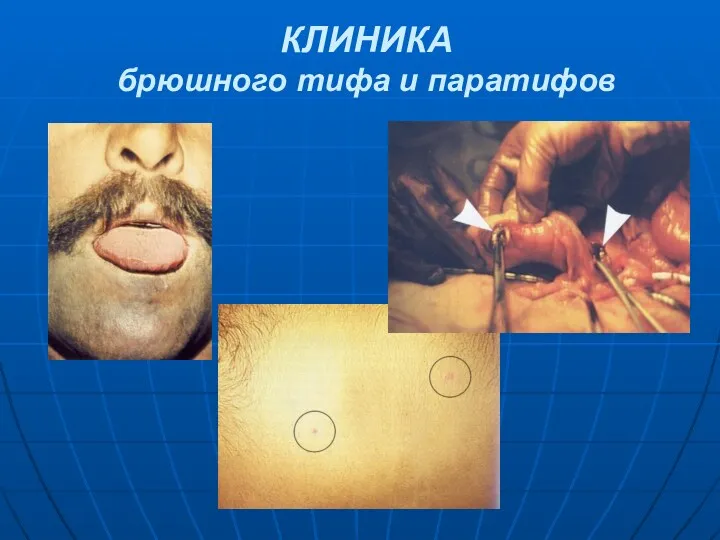

- 22. КЛИНИКА брюшного тифа и паратифов

- 23. ИММУНИТЕТ Стойкий Клеточный иммунитет Антитела непротективные, т.е. не защищают от повторного заболевания, а являются «свидетелями» инфекционного

- 24. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БРЮШНОГО ТИФА И ПАРАТИФОВ

- 25. Микробиологическая диагностика брюшного тифа и паратифов определяется патогенезом заболевания Материал для исследования: 1 неделя – кровь,

- 26. ЛЕЧЕНИЕ брюшного тифа и паратифов антибиотики эффективны ампициллин, левомицетин, фторхинолоны

- 27. ПРОФИЛАКТИКА брюшного тифа и паратифов Специфическая профилактика: Брюшнотифозный бактериофаг – для экстренной профилактики Вакцинация по эпидемическим

- 28. САЛЬМОНЕЛЛЕЗ Сальмонеллез – острая кишечная инфекция человека или животных, которая характеризуется преимущественным поражением ЖКТ и интоксикацией,

- 29. Особенности эпидемиологии сальмонеллезов Сальмонеллезы – зооантропонозные инфекции Источник инфекции – животные, птицы Механизм заражения – фекально-оральный

- 30. Патогенез сальмонеллеза «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ Адгезия в тонком кишечнике Тип взаимодействия с эпителием

- 31. Клиника сальмонеллеза Инкубационный период – от нескольких часов до 2-3 дней Острое начало Гастроэнтерит Интоксикация Обезвоживание

- 32. Иммунитет при сальмонеллезе Непродолжительный Видоспецифический

- 33. Микробиологическая диагностика сальмонеллеза Материал для исследования: Рвотные массы, промывные воды желудка, фекалии, пищевые продукты Метод исследования:

- 34. Лечение и профилактика сальмонеллеза Лечение: Антибиотики (в тяжелых случаях) Против диареи эффективны препараты кальция, которые снижают

- 35. ЙЕРСИНИИ – возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза

- 36. Александр Йерсѐн (1863-1943) Французский бактериолог Открыл возбудитель чумы (Y.pestis) в 1894 г. во время эпидемии в

- 37. Таксономическое положение и классификация йерсиний Семейство – Enterobacteriaceae Род Yersinia Виды: Y. enterocolitica (вызывает кишечный иерсиниоз)

- 38. Морфологические и тинкториальные свойства Мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами Окрашиваются биполярно Спор не образуют Могут

- 39. Культуральные свойства Факультативные анаэробы Психрофилы - оптимальная температура +22-28°С, размножаются при + 4°С Хорошо растут на

- 40. Биохимические свойства Высокая биохимическая активность Дифференцируют по способности: расщеплять мочевину, сахарозу, рамнозу образовывать индол и ацетоин

- 41. Антигенные свойства Имеют О-антиген, некоторые штаммы -Н- и К-антигены Свежевыделенные штаммы Y.pseudotuberculosis имеют V и W-антигены

- 42. Факторы вирулентности Факторы адгезии (белки наружной мембраны – Yad A протеин, пили) Инвазивные белки ТТСС Нейраминидаза

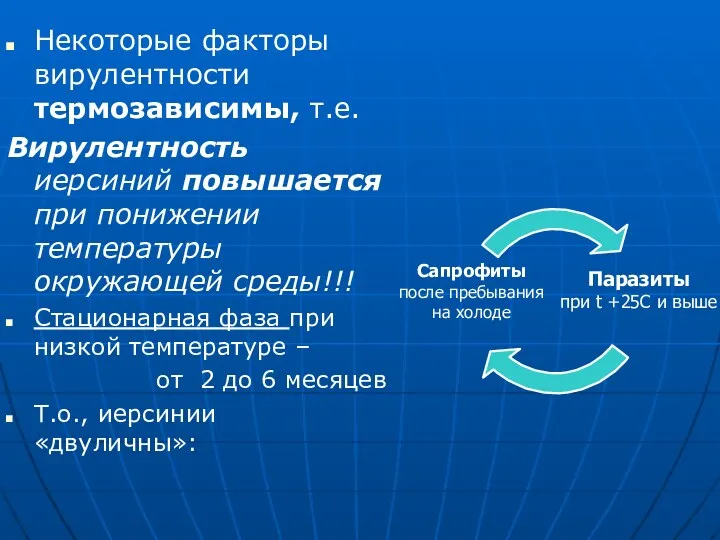

- 43. Некоторые факторы вирулентности термозависимы, т.е. Вирулентность иерсиний повышается при понижении температуры окружающей среды!!! Стационарная фаза при

- 44. Резистентность Малоустойчивы в окружающей среде Чувствительны к нагреванию, УФ лучам и дезинфектантам Долго сохраняются в замороженном

- 45. Кишечный иерсиниоз – инфекционная болезнь, характеризующаяся первичным поражением ЖКТ, тенденцией к генерализации с вовлечением различных органов

- 46. Псевдотуберкулез – острая инфекционная болезнь, которая характеризуется полиморфной клинической картиной. Сопровождается лихорадкой, интоксикацией, мезентериальным лимфаденитом, микроабсцессами

- 47. Особенности эпидемиологии Кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез - сапронозы Источник инфекции и резервуар возбудителя в природе –

- 48. Патогенез иерсиниозов «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ Адгезия в тонком кишечнике Тип взаимодействия с эпителием

- 49. ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ (дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка)

- 50. Клиника иерсиниозов Клинические формы иерсиниозов: гастроэнтероколитическая аппендикулярная ангинозная септическая Осложнения: системный васкулит, реактивный артрит, миокардит, гломерулонефрит,

- 51. Иммунитет Иммунитет после выздоровления не формируется

- 52. Микробиологическая диагностика иерсиниозов Материал для исследования: фекалии, кровь, моча, операционный материал, суставная жидкость, секционный материал, пищевые

- 53. Методы диагностики: ПЦР Бактериоскопический (ориентировочный) Бактериологический (обязательно «холодовое обогащение») Биологический (редко) Серологический

- 54. Лечение и профилактика иерсиниозов Лечение: Антибиотики Специфическая профилактика: не разработана Неспецифическая профилактика: Дератизация Термическая обработка пищи

- 55. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

- 56. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии Бактерии- возбудители

- 57. Шигеллы – возбудители бактериальной дизентерии (шигеллеза)

- 58. Таксономическое положение и классификация Семейство – Enterobacteriaceae Род Shigella Виды: S.dysenteriae (группа А)- дизентерия Григорьева-Шига S.flexneri

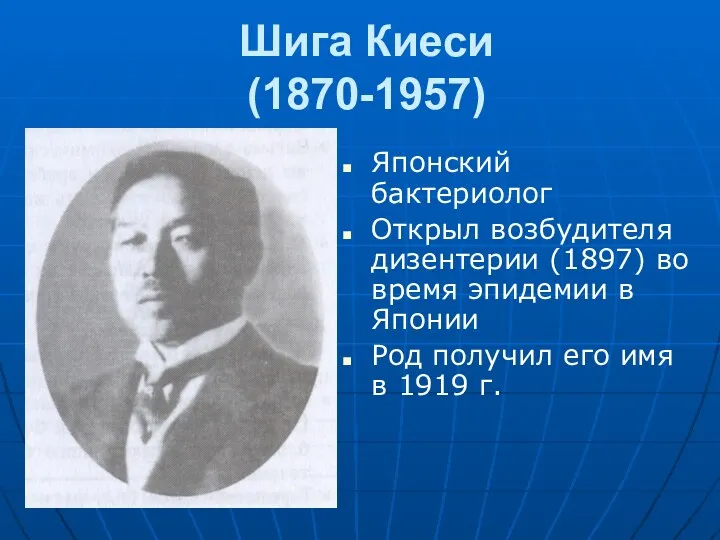

- 59. Шига Киеси (1870-1957) Японский бактериолог Открыл возбудителя дизентерии (1897) во время эпидемии в Японии Род получил

- 60. Флекснер Саймон (1863-1946) Американский бактериолог Выделил и описал вид шигелл(1900), получивший позднее название Shigella flexneri

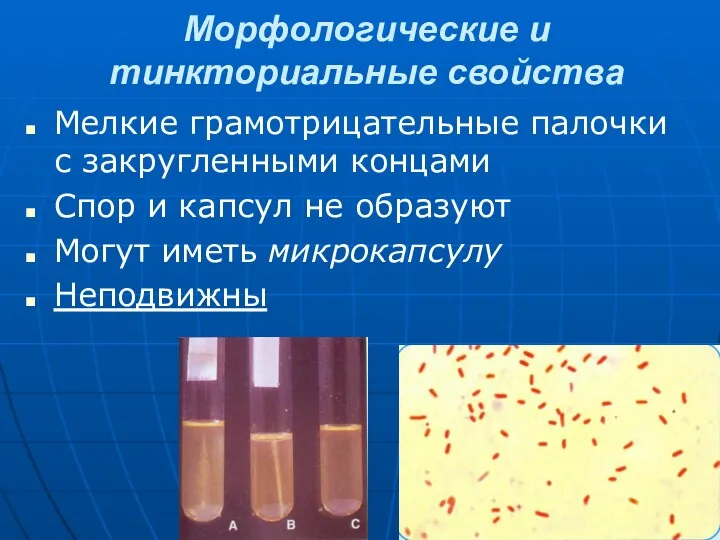

- 61. Морфологические и тинкториальные свойства Мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами Спор и капсул не образуют Могут

- 62. Культуральные свойства шигелл Факультативные анаэробы Хорошо растут на простых питательных средах На дифференциально-диагностических средах с лактозой

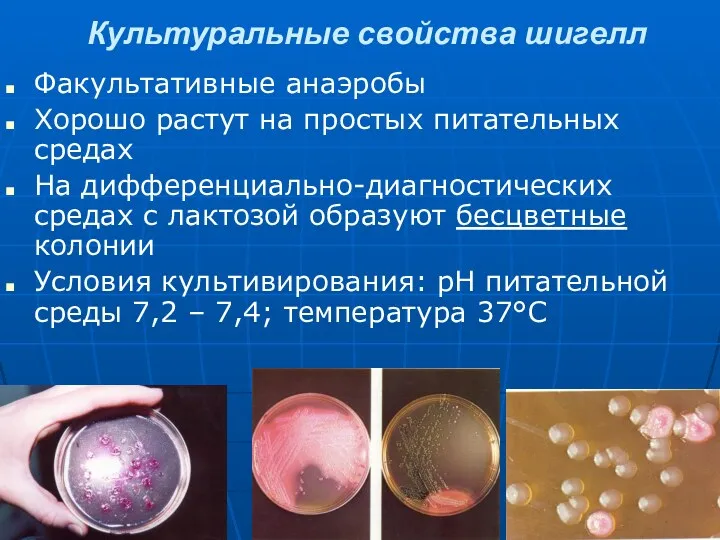

- 63. Биохимические свойства шигелл Биохимическая активность относительно низкая Глюкоза «+» (К) Лактоза «-» , кроме S.sonnei (лак

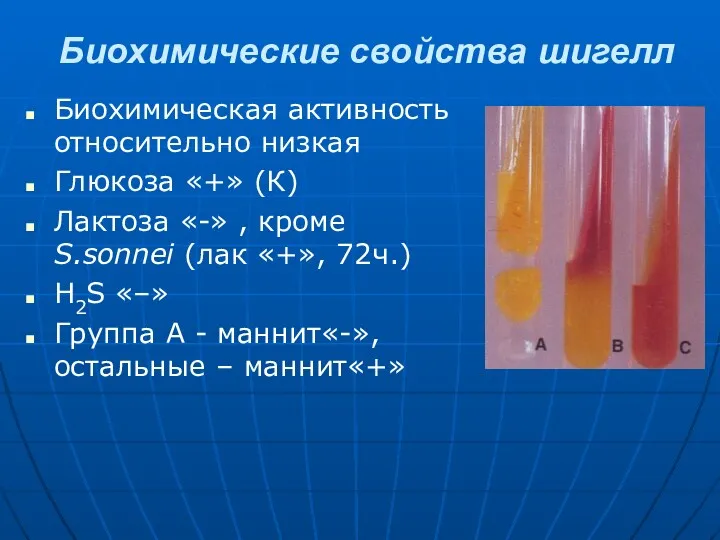

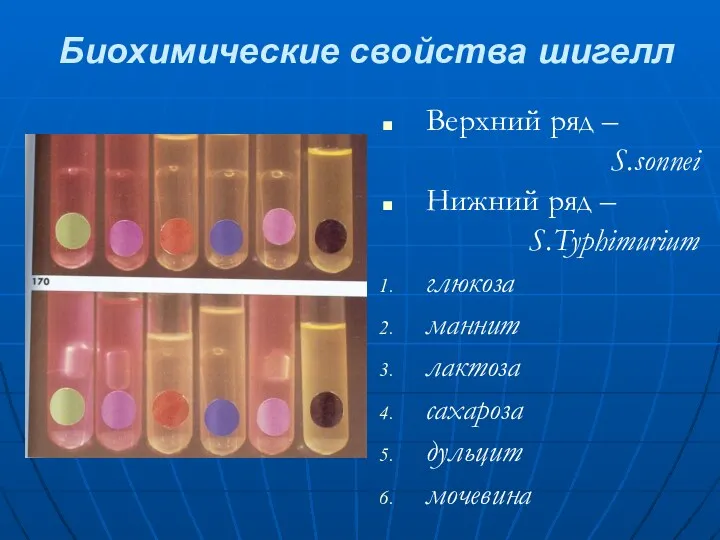

- 64. Биохимические свойства шигелл Верхний ряд – S.sonnei Нижний ряд – S.Typhimurium глюкоза маннит лактоза сахароза дульцит

- 65. Антигенные свойства шигелл Имеют О- и К-антигены Разделены на серовары S.dysenteriae (группа А)- 12 сероваров S.flexneri

- 66. Факторы вирулентности шигелл Факторы адгезии (белки наружной мембраны и фимбрии) ТТСС Инвазивные белки (ipa-белки) Белковые экзотоксины

- 67. Резистентность шигелл Низкая Чувствительны к дезинфектантам и УФ Погибают в кислой среде и под действием бактериофага,

- 68. Особенности эпидемиологии шигеллезов Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель) Механизм заражения – фекально-оральный

- 69. Особенности эпидемиологии шигеллезов Пути передачи инфекции – дизентерия Григорьева-Шига – контактно-бытовой; дизентерия Флекснера - водный; дизентерия

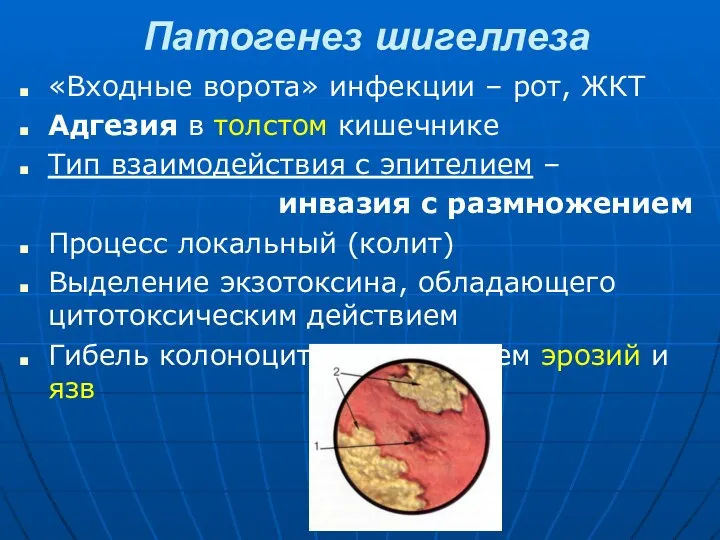

- 70. Патогенез шигеллеза «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ Адгезия в толстом кишечнике Тип взаимодействия с эпителием

- 71. Клиника шигеллеза Бактериальная дизентерия (шигеллез) – острое или реже хроническое инфекционное заболевание человека с язвенным поражением

- 72. Микробиологическая диагностика Материал для исследования: фекалии; пищевые продукты, объекты внешней среды Методы исследования: ПЦР, ИФА, латекс-агглютинация

- 73. Лечение шигеллеза антибиотики (при тяжелом течении) NB: шигеллы устойчивы к тетрациклину и ампициллину эффективны фуразолидон и

- 74. ПРОБИОТИКИ

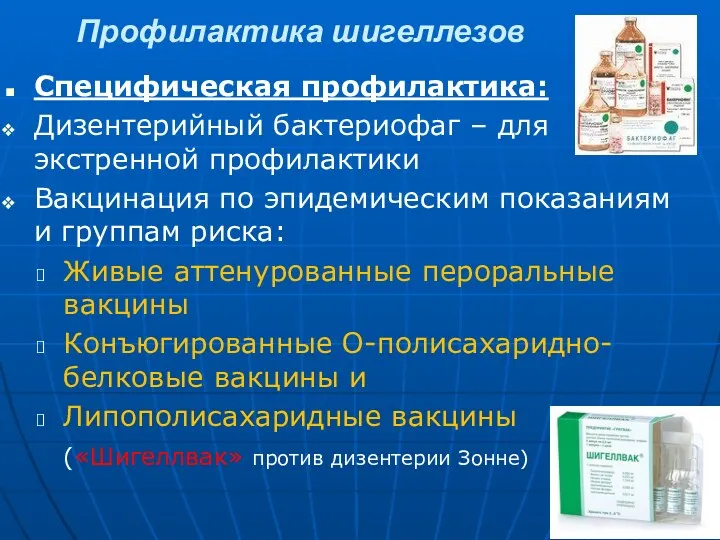

- 75. Профилактика шигеллезов Специфическая профилактика: Дизентерийный бактериофаг – для экстренной профилактики Вакцинация по эпидемическим показаниям и группам

- 76. Кишечные палочки (эшерихии) – Escherichia coli

- 77. Теодор Эшерих (1857-1911) Немецкий педиатр Выделил E. coli из фекалий ребенка, больного «детской холерой» (1885) Назвал

- 78. Морфологические и тинкториальные свойства Мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами Спор и капсул не образуют Могут

- 79. Культуральные свойства эшерихий Факультативные анаэробы Хорошо растут на простых питательных средах На жидких средах дают диффузное

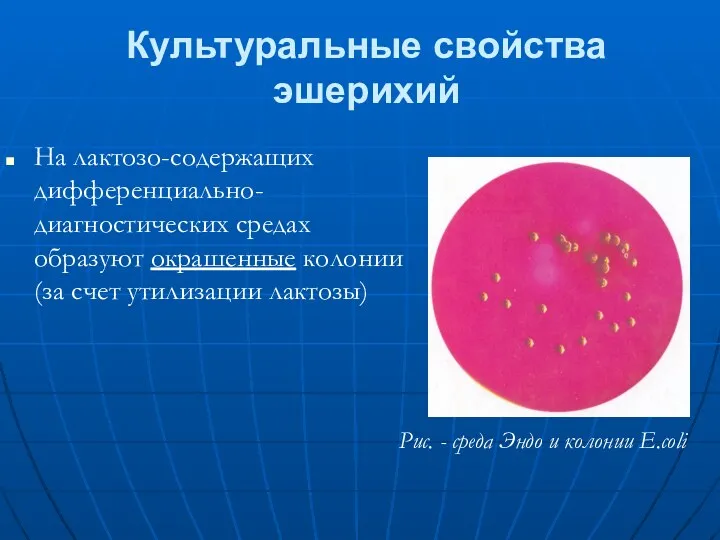

- 80. Культуральные свойства эшерихий На лактозо-содержащих дифференциально-диагностических средах образуют окрашенные колонии (за счет утилизации лактозы) Рис. -

- 81. Биохимические свойства эшерихий Высокая биохимическая активность Глюкоза «+» (КГ) Лактоза «+» Индол «+» Н2S «–» Утилизация

- 82. Антигенные свойства эшерихий Имеют О-, Н-, К-антигены О-(170 разновидностей), К- (~100), Н- (~70) Делят на серогруппы/серовары

- 83. Классификация эшерихий Различаются по антигенным свойствам и факторам патогенности Делят на 2 биовара: Биовар 1 –

- 84. Биовар 1 – эшерихии нормальной микрофлоры кишечника играют важную роль в жизнедеятельности человеческого организма: обеспечивают колонизационную

- 85. Биовар 2: Диареегенные эшерихии Энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) – вызывают колиэнтерит у детей Передаются контактно-бытовым путем

- 86. Энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) Восприимчивость детей к ЭПКП обусловлена следующими причинами: не сформирован иммунный ответ; медленный

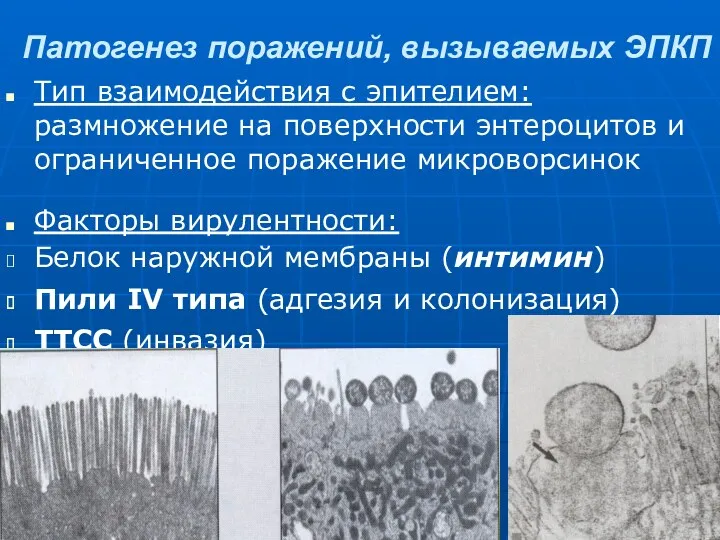

- 87. Патогенез поражений, вызываемых ЭПКП Тип взаимодействия с эпителием: размножение на поверхности энтероцитов и ограниченное поражение микроворсинок

- 88. Биовар 2: Диареегенные эшерихии Энтеротоксигенные кишечные палочки (ЭТКП) –вызывают холероподобный гастроэнтерит («диарея путешественников») Поражают тонкий кишечник,

- 89. Патогенез поражений, вызываемых ЭТКП Тип взаимодействия с эпителием: простое прикрепление и колонизация без повреждения эпителия Нарушение

- 90. Биовар 2: Диареегенные эшерихии Энтероинвазивные кишечные палочки (ЭИКП) – поражают толстый кишечник вызывают «инвазивную диарею» как

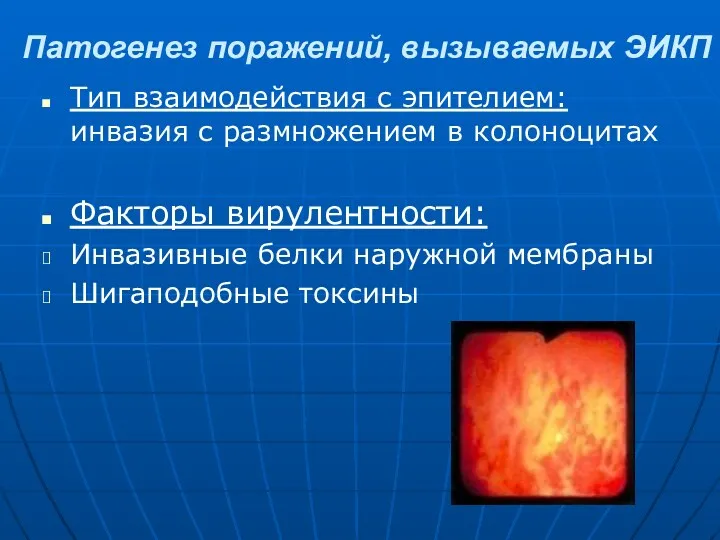

- 91. Патогенез поражений, вызываемых ЭИКП Тип взаимодействия с эпителием: инвазия с размножением в колоноцитах Факторы вирулентности: Инвазивные

- 92. Биовар 2: Диареегенные эшерихии Энтерогеморрагические кишечные палочки (ЭГКП) - поражают тонкий и проксимальные отделы толстого кишечника

- 93. Патогенез поражений, вызываемых ЭГКП Тип взаимодействия с эпителием: размножение на поверхности колоноцитов и разрушение микроворсинок Поражаются

- 94. Биовар 2: Диареегенные эшерихии Энтероаггрегативные кишечные палочки (ЭАКП) –поражают преимущественно толстый кишечник Вызывают персистирующую диарею у

- 95. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Биовары 1 и 2 различаются по антигенным свойствам и факторам вирулентности, обусловленным наличием генов

- 96. Резистентность эшерихий Малоустойчивы в окружающей среде Являются санитарно-показательными бактериями для оценки санитарного благополучия объектов внешней среды

- 97. Особенности эпидемиологии кишечных эшерихиозов Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель), при ЭГКП – сельскохозяйственные животные,

- 98. Клиника и иммунитет Клиника определяется серогруппой и факторами вирулентности возбудителя Иммунитет после выздоровления не формируется Важное

- 99. Микробиологическая диагностика кишечных эшерихиозов Материал для исследования: Фекалии, редко – рвотные массы Метод исследования: бактериологический

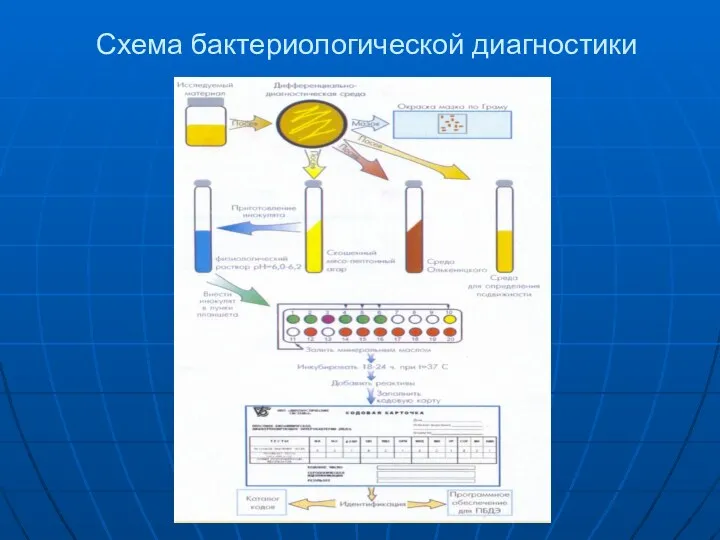

- 100. Схема бактериологической диагностики

- 101. Лечение кишечных эшерихиозов Антибиотики (при тяжелом течении и маленьким детям) Пробиотики (колибактерин, бифидумбактерин, лактобактерин и др.)

- 102. Профилактика кишечных эшерихиозов Специфическая профилактика: не разработана Неспецифическая профилактика:

- 103. Холерный вибрион – возбудитель холеры (Vibrio cholerae)

- 104. Роберт Кох (1843-1910) Немецкий бактериолог Лауреат Нобелевской премии 1905 г. за открытие возбудителя туберкулеза Впервые выделил

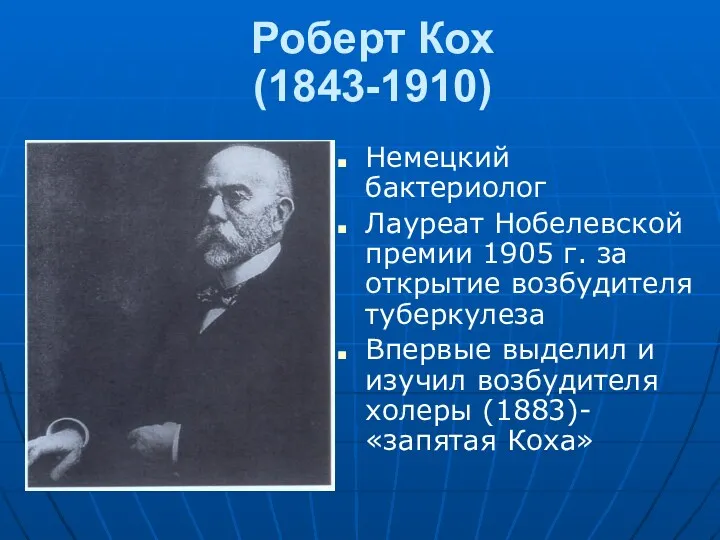

- 105. ЕРМОЛЬЕВА Зинаида Виссарионовна (1898-1974) Советский микробиолог, профессор, действительный член АМН Изучала холеру, холерные вибрионы; провела опыт

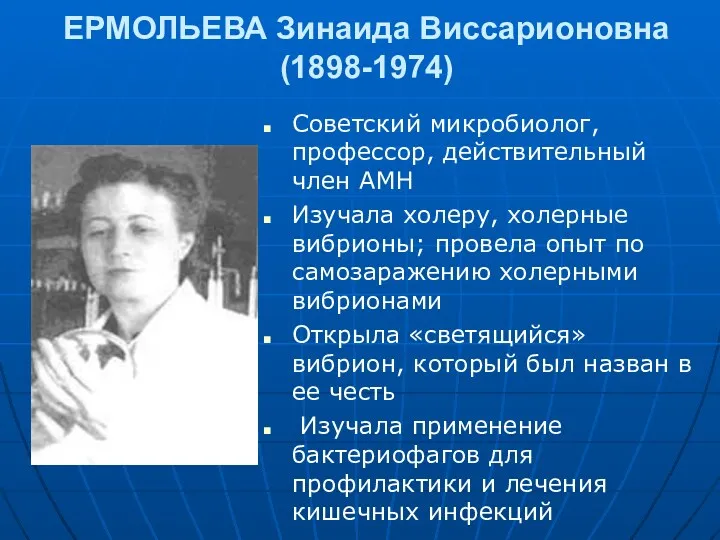

- 106. Заболеваемость холерой По данным ВОЗ, ежегодно регистрируют 3-5 млн. случаев холеры и 100-120 тыс. случаев смерти

- 107. Таксономическое положение и классификация Семейство – Vibrionaceae Род Vibrio Вид: Vibrio cholerae Классификация внутри вида: Деление

- 108. Морфологические и тинкториальные свойства Мелкие грамотрицательные палочки в форме запятой Спор и капсул не образуют Подвижны

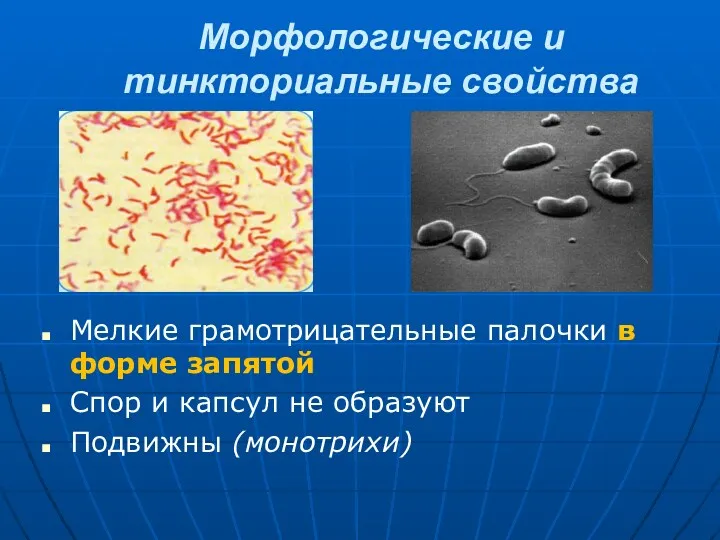

- 109. Культуральные свойства Факультативные анаэробы, но лучше растут в аэробных условиях Хорошо растут на простых питательных средах

- 110. Культуральные свойства На жидкой питательной среде образуют нежную пленку через 6-8 часов На TCBS агаре образуют

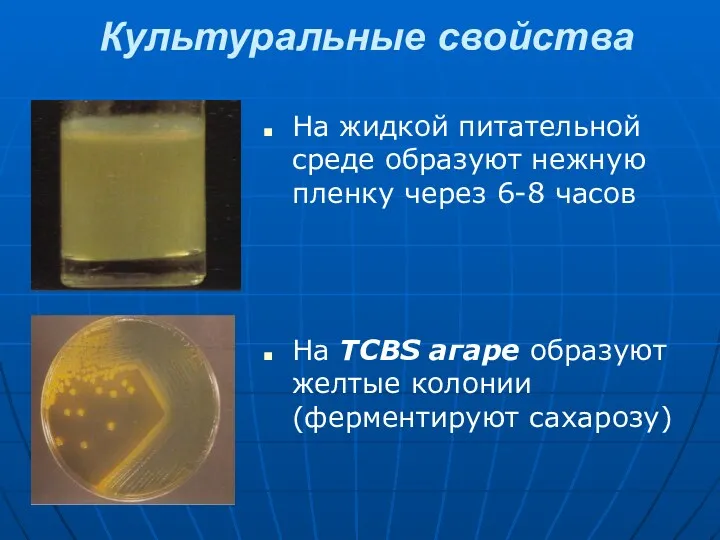

- 111. Биохимические свойства Высокая биохимическая активность Глюкоза «+» Лактоза «+» Гликоген «+» Крахмал «+» Индол «+» Разжижают

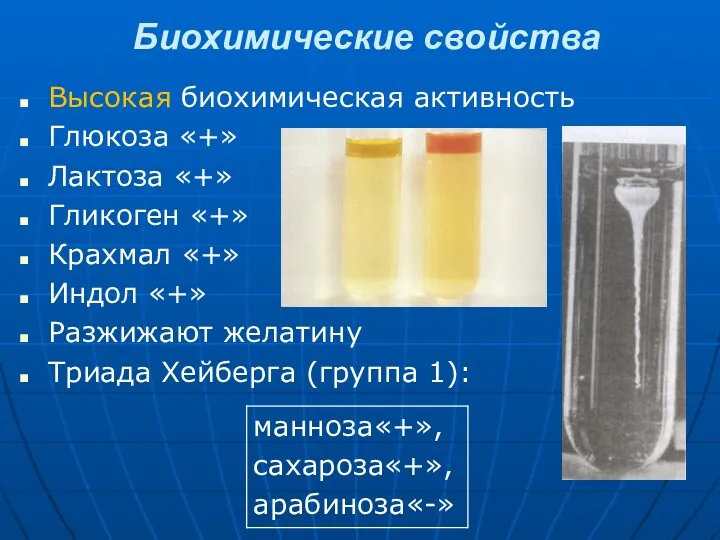

- 112. Биовары V.cholerae На основании биологических свойств вибрионы cерогруппы О1 делят на биовары classic и eltor Дифференцируют

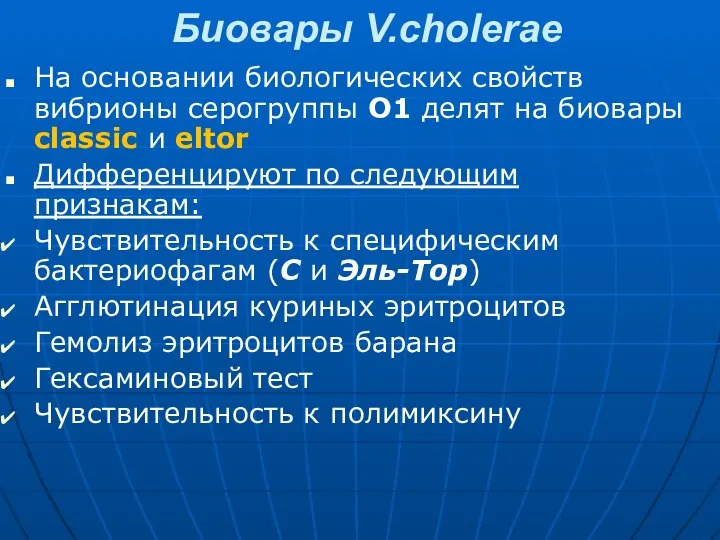

- 113. Антигенные свойства Имеют О- и Н-антигены По О-антигену разделены на серогруппы Антигены О1 и О139 являются

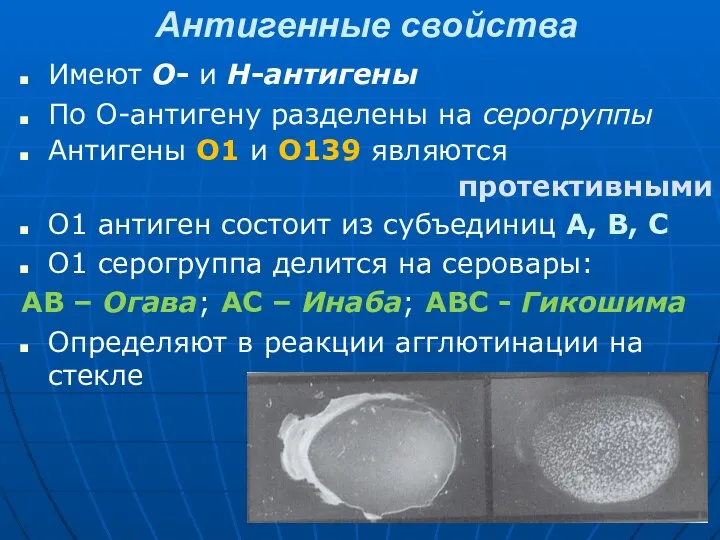

- 114. Факторы вирулентности Муциназа Нейраминидаза Адгезины (токсин-корегулируемые пили IV типа) Гемагглютининпротеаза Гемолизин Эндотоксин Экзотоксин (холероген=CT); состоит из

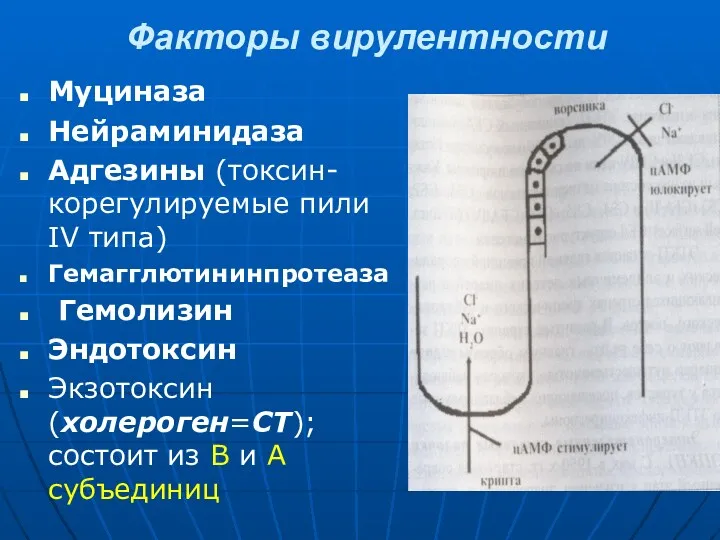

- 115. Механизм действия холерогена

- 116. Резистентность V.cholerae Чувствительны к слабым растворам кислот, дезинфектантам Сохраняются в морской и пресной воде непроточных водоемов

- 117. Холера – острая кишечная инфекция человека с фекально-оральным механизмом заражения, которая характеризуется тяжелым обезвоживанием вследствие потери

- 118. Эпидемиология холеры Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель) Сапроантропоноз Механизм заражения – фекально-оральный Пути передачи

- 119. Патогенез холеры «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ Первый барьер – кислая среда желудка Инфицирующая доза

- 120. Клиника холеры Инкубационный период 2-3 дня Острое начало Диарея, рвота Частота стула до 10 раз в

- 121. Клиника холеры

- 122. Иммунитет Клеточно-гуморальный Антибактериальный и антитоксический Возможны повторные случаи болезни

- 123. Микробиологическая диагностика холеры Материал для исследования: испражнения, рвотные массы, секционный материал; вода, пищевые продукты Методы исследования:

- 124. Лечение холеры Регидратация Антибиотики (фторхинолоны и др.) Санация бактерионосителей – фурозолидон

- 125. Специфическая профилактика холеры Вакцинация проводится по эпидпоказаниям В России применяют комбинированные вакцины на основе О1 антигена

- 126. Неспецифическая профилактика кишечных инфекций

- 128. Скачать презентацию

Догляд за новонародженою дитиною

Догляд за новонародженою дитиною Плевриты

Плевриты Жүректің туа пайда болған ақауының алдын алуда поливитаминдердің тиімділігін бағалау

Жүректің туа пайда болған ақауының алдын алуда поливитаминдердің тиімділігін бағалау Первые рекомендации МФККи КП по первой помощи и реанимации

Первые рекомендации МФККи КП по первой помощи и реанимации Студенттің өзіндік жұмысы. Денсаулық сақтау саласында

Студенттің өзіндік жұмысы. Денсаулық сақтау саласында Гломерулонефриты у детей

Гломерулонефриты у детей Растворы для обеспечения инфекционной безопасности

Растворы для обеспечения инфекционной безопасности Симптомы нижних мочевых путей у мужчин. Доброкачественная гиерплазия предстательной железы. Гиперактивный мочевой пузырь

Симптомы нижних мочевых путей у мужчин. Доброкачественная гиерплазия предстательной железы. Гиперактивный мочевой пузырь Myocardial infarction, pathological anatomy, complications, causes of death. The relationship of atherosclerosis and IDH

Myocardial infarction, pathological anatomy, complications, causes of death. The relationship of atherosclerosis and IDH Судебно-медицинская экспертиза трупов неизвестных лиц

Судебно-медицинская экспертиза трупов неизвестных лиц Генные заболевания

Генные заболевания Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларымен науқастарды сұрастыру және қарау. Жүрек тұсын қарау, пульсті анықтау

Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларымен науқастарды сұрастыру және қарау. Жүрек тұсын қарау, пульсті анықтау Системы направленной доставки лекарственных веществ

Системы направленной доставки лекарственных веществ Интересные факты про беременность

Интересные факты про беременность Синдром Марфана

Синдром Марфана Мутациялық өзгергіштік

Мутациялық өзгергіштік Дәлелді медицина анықтамасы. Дәлелді медицинаның даму тарихы

Дәлелді медицина анықтамасы. Дәлелді медицинаның даму тарихы Эвтаназия. Законодательное регулирование

Эвтаназия. Законодательное регулирование Сульфаниламидные средства

Сульфаниламидные средства Часто болеющие дети и Трансфер фактор

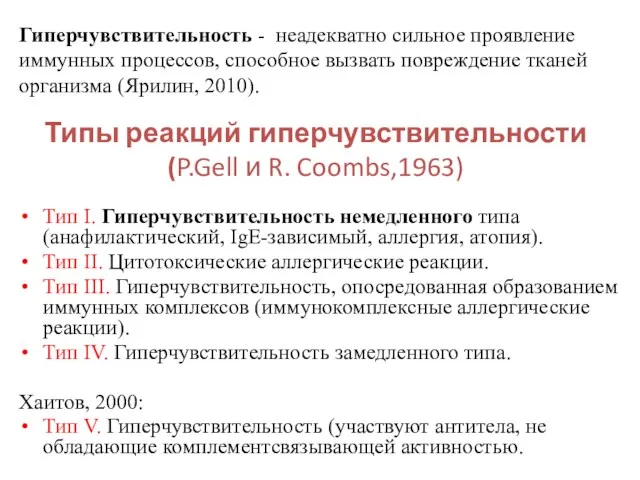

Часто болеющие дети и Трансфер фактор Типы реакций гиперчувствительности (P.Gell и R. Coombs,1963)

Типы реакций гиперчувствительности (P.Gell и R. Coombs,1963) ПХО ран шеи.Типичные разрезы при абсцессах и флегмонах шеи

ПХО ран шеи.Типичные разрезы при абсцессах и флегмонах шеи Антиаритмические, антиангинальные и кардиотонические средства

Антиаритмические, антиангинальные и кардиотонические средства Социальная работа в психиатрии

Социальная работа в психиатрии Профилактика туберкулеза

Профилактика туберкулеза Форма грудной клетки при заболеваниях бронхолегочной системы

Форма грудной клетки при заболеваниях бронхолегочной системы Диагностика патологии брахиоцефальных артерий с помощью дуплексного сканирования у детей

Диагностика патологии брахиоцефальных артерий с помощью дуплексного сканирования у детей Вміст вуглекислого газу в класній кімнаті та вплив його концентрації на розумову діяльність учнів

Вміст вуглекислого газу в класній кімнаті та вплив його концентрації на розумову діяльність учнів